编者按:为深入贯彻落实党的二十大精神,总结北京大学40年研究生教育工作成果和经验,充分发挥国家级教学成果奖获奖成果的示范辐射作用,引领带动北京大学研究生教育教学改革创新,研究生院开展国家级教学成果奖的系列报道,并设置专栏刊出。今天,让我们走进国家级教学成果奖获得者——杨芙清院士团队,回顾产教深度融合的创新型工程技术领军人才培养体系改革之路。

2001年12月,教育部下发《关于试办示范性软件学院的通知》,年近70的杨芙清院士带领团队开始筹建北京大学示范性软件学院。她总是说“软件是灵魂、集成电路是基石”。办好示范性软件学院要遵循“人才培养与产业建设互动”的理念,“产学研用一体化”的思路从一开始就贯彻在人才培养体系之中。2002年10月,北京大学首批全日制工程硕士生入学,经过3年的改革探索与实践,培养出来的毕业生受到了企业和社会的广泛欢迎,就业率100%。

2004年9月,杨芙清与学生亲切交流

2005年,杨芙清牵头的“北京大学软件与微电子学院——示范性软件学院建设”荣获高等教育国家级教学成果一等奖。

第一届工程硕士生毕业之后,杨芙清开始进一步思考,工程硕士之后是否应当培养工程博士?软件工程专业能否成为产教融合培养工程技术领军人才的改革试点?2005年,杨芙清与孙家广、李未、周兴铭4位院士联名给国务院学位委员会写信建议设置软件工程学科并试点培养工程博士。

2012年,首届10名工程博士生参加开学典礼

2011年,国务院学位委员会发文批准北京大学等25个工程博士专业学位授予单位,年近8旬的杨芙清带领团队开始筹建电子与信息领域工程博士教育中心。2012年10月18日,“北京大学软件与微电子学院成立十周年暨首届工程博士研究生开学典礼”在北大英杰交流中心举行。首届10名工程博士生集体亮相,会上同时举行了由工程博士生主持的个人培养方案交流会。

2013年,第二届工程博士研究生论坛现场

如今,在国产高端芯片的产业一线上、在高铁列车控制系统的攻坚小组里、在大数据智能平台的创新团队中,从集成电路到关键基础软件,从人工智能到网络空间安全,北大培养的工程博士正在各个领域书写着“科技自立自强”的答卷。在中国电科、中国电子、华为、中芯国际、腾讯、百度、浪潮等著名企业,北大合作建设工程博士工作站63个、创新实验室16个,为国家和产业发展源源不断输送创新型工程技术领军人才。

杨芙清寄语师生(2019年)

十年磨一剑。2023年,杨芙清牵头的“产教深度融合的创新型软件工程技术领军人才培养体系探索与实践”荣获高等教育(研究生)国家级教学成果二等奖。

回顾杨芙清团队两次荣获高等教育国家级教学成果奖,我们得以窥见北京大学软件与微电子学院这廿载征程的坚韧跋涉。

面向国家战略需求:从象牙塔到经济主战场

2000年,《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》指出:“软件产业和集成电路产业作为信息产业的核心和国民经济信息化的基础,越来越受到世界各国的高度重视。加快软件产业和集成电路产业发展,是一项紧迫而长期的任务,意义十分重大。国家教育部门要根据市场需求进一步扩大软件人才培养规模,鼓励有条件的高等院校设立软件学院。”

第三次科技革命以来,信息技术发展突飞猛进,传统的“象牙塔式”人才培养模式存在与产业需求脱节的问题。北京大学经2002年3月15日第451次校长办公会研究,决定成立“北京大学软件学院”。

杨芙清认为,培养一流的学生,要有一流的师资队伍,要求教师不仅要有爱国的情怀、创新的精神,而且还要有扎实的学术功底和丰富的实践经验。师资队伍建设成为示范性软件学院成立时要解决的第一要务。在学校的大力支持下,学院通过全球招聘教师,聘用外国专家和行业企业专家任教,快速建立起一支高水平“双师型”师资队伍。学院高度重视青年教师的培养,选送教师到国际著名高校和国内外知名企业做访问学者,对接国际前沿技术项目,提升教师的创新能力。

北大设立示范性软件学院之后,一直在尝试探索高层次工程技术人才培养体系改革,2002年,率先试点招收全日制工程硕士生,并与国内外知名企业合作开展定制式培养。2004年,北大率先成立学校层面的工程类专业学位分会,推动学位授予评价改革。2007年,北大自主增设软件服务工程博士点,率先试点培养创新型软件工程技术领军人才,为国家后来设置工程博士专业学位、增设软件工程一级学科奠定了实践基础。2011年,北大率先在电子信息领域试点招收非全日制工程博士生,2020年,北大在国内又率先试点招收全日制工程博士生,2021年,北大面向国家重点行业专项设立“前沿工程博士专业学位”项目,专业学位类别从电子信息拓展到机械、材料与化工、生物与医药、资源与环境。

北大20年的工程硕士培养和10年的工程博士培养试点改革,为国家和产业发展培养了近两万名高层次工程技术人才(包括为公安部、电监会、中芯国际、中石油等定制培养工程硕士2000余名),为研究生教育服务国家战略、服务经济主战场探索出了一条新路,也为2022年中组部、教育部等9部门启动工程硕博士培养改革专项做了有益的前期探索。

产教融合创新:跳高与跳远的辩证关系

近些年,以美国为首的部分西方国家对我国软件产业和集成电路产业进行“卡脖子”技术封锁。“卡脖子”技术本质上是产业供应链受制于人的关键技术,这就倒逼我们必须要推动产教融合创新,实现科技自立自强。

产教融合与校企合作不尽相同——“产”在先,而非“校”在先,融合更加深入。产教融合创新既是解决产业“卡脖子”技术难题的有效方法,又是培养创新型工程技术领军人才的重要途径。在产教融合创新环境中,科技创新和人才培养的目标是一致的,企业和高校双向奔赴,人才培养与产业建设双向互动。

2023年,工程博士生赴中国电子科技集团调研交流

2023年,工程博士生赴北方集成电路技术创新中心调研交流

在培养目标上,杨芙清把人才培养形象地比喻为“一撇”和“一捺”。“一撇”培养的是学术型人才,如跳高项目,要勇攀科学高峰,追求原创性;而“一捺”培养的是工程型人才,如跳远项目,要投身经济主战场,追求成果转化和应用前景。“跳远健将追求跳得远,但也得有高度,因为没有足够的高度,其实也很难跳得远。”杨芙清强调在培养工程型人才工程创新能力的同时,一定要夯实数学和物理基础。

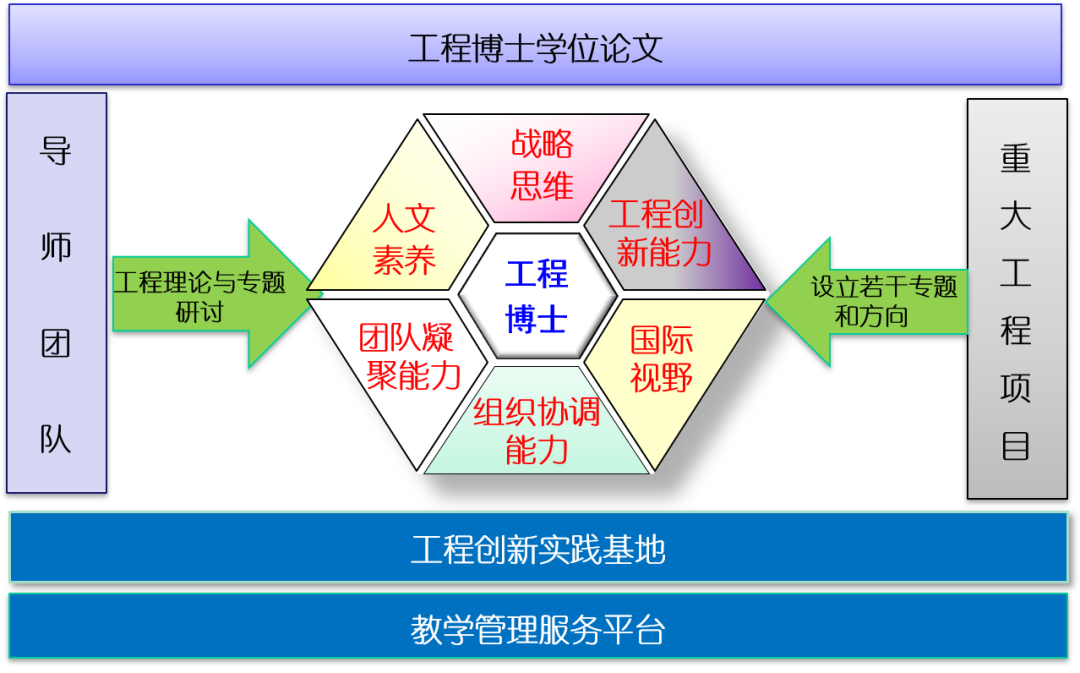

创新型工程技术领军人才培养体系

工程博士生李方平说:“工程博士培养提升了我的系统思维,我以前是‘见招拆招’,现在是从系统整体分析问题并解决问题。”工程博士生康劲说:“工程博士培养不但夯实了我的理论基础,而且可以向顶尖专家学习解决企业关键核心技术问题的方法论,明显提升了自身理论水平和工程创新能力。”

工程博士生综合资格考试

培养目标有所变化,评价体系也要与其相适应。工程类专业学位授予的评价标准,主要看在解决“卡脖子”技术难题上是否作出了实际贡献,是否取得了具有应用价值的创新成果。光有评价标准还不够,还要建立针对“跳远”人才的评审专家库,邀请行业企业专家参与学位授予评审。只有这样才能从根本上将“跳远”的评价体系落到实处,实现评价标准从“唯论文”向考察实际创新贡献转变。

工程博士学位论文答辩

当然,破除“唯论文”并不是不要论文。实际上,工程博士开题阶段最好能形成一篇综述性的论文或技术报告,围绕拟解决的“卡脖子”技术难题,对本领域方向国内外学术界、产业界的研究进展进行综述。不能高瞻远瞩,又何谈领军人才?

从象牙塔到经济主战场,从攀登学术高峰到解决“卡脖子”技术难题,在产教深度融合的创新型工程技术人才培养环境中,越来越多的领军人才,跳到了更远的“前沿”中去,在创新实践与团队中锤炼本领。

创新型领军人才:在“1+1+N”团队中培养

创新型领军人才缺乏是制约我国产业创新能力和国际竞争力提升的重要因素,迫切需要培养造就一批创新型工程技术领军人才。

什么是“领军人才”?在学术领域里,科学家和学术带头人可以算“领军”,产业领域的高层次工程技术人才的“领军”之处又是什么呢?

能带团队,领军攻关。

杨芙清认为,工程技术领军人才不是孤家寡人,是在团队中培养出来的,是在工程创新实践中培养出来的。为此,需要依托重大重点工程项目,组建“1+1+N”的创新团队,统筹课程学习、领域专题研讨、工程创新实践和学位论文工作,重点培养博士生的工程创新能力、团队凝聚和组织协调能力。

所谓“1+1+N”,在导师指导层面,即1位学校导师、1位企业导师,以及N名跨学科导师和协助导师。如学院聘请了时任中芯国际技术研发副总裁吴汉明院士、中央电视台总工程师丁文华院士、中国电子科技集团陆军院士、神州数码工程院院长谢耘博士等112名具有丰富工程实践经验的资深专家担任企业导师。

校企导师组指导方式

在学生层面,即1位工程博士生、1位工学博士生或博士后,以及N位硕士生和企业工程师。在“1+1+N”工程博士创新团队里,工程博士生提高了领军攻关“卡脖子”技术问题的创新能力,工学博士生对企业面临的“卡脖子”技术问题有了真实理解,得以反哺学术研究、更好地学以致用。

软件发展战略专题研讨

工程博士蒋杰说:“导师组通过专题研讨方式指导,让我有机会把企业实际工作中的问题带到课堂上,明白了如何发现具有创新性的研究点,如何与团队共同研讨有效的研究方法。”工程博士刘岭说:“工程博士阶段的学习强化了我从实际工程需求提炼关键核心技术问题到解决问题回归工程应用闭环的工程技术创新能力培养。”

2018届工程博士毕业生蒋杰,现任腾讯集团副总裁

2019届工程博士毕业生刘岭,现任中国通号研究设计院集团副总经理、总工程师

同时,工程博士培养还带动了工程硕士生与企业技术骨干的培养,加强了人才梯队建设。腾讯副总裁王巨宏说:“通过工程博士联合培养,既培养了创新型工程领军人才及团队,又深化了腾讯与北大在人才培养、协同创新等方面的合作,成效显著。”

截至2022年9月,软件与微电子学院累计招收工程博士生148名,培养造就了一批国家急需的创新型工程技术领军人才及团队,通过“1+1+N”团队,带动了工学博士生90余名、工程硕士生500余名、企业技术骨干400余名的培养。企业普遍认为工程博士毕业生综合素质高、工程创新能力强,在推动产业创新能力和国际竞争力提升方面发挥了重要作用。

2020届工程博士毕业生康劲,现任北方集成电路技术创新中心总经理

“攻关一个项目,培养一批人才,带动一个领域。”在真问题、真场景、真压力之中,一批又一批北大工程博士在“1+1+N”模式中培养了领军攻关“卡脖子”技术问题的创新能力,走向国家急需的关键领域技术前沿,成为了“能带团队、能打硬仗”的工程技术将才。

2012年10月,杨芙清在北京大学软件与微电子学院成立十周年暨首届工程博士研究生开学典礼上作主旨报告

2012年,杨芙清在“北京大学软件与微电子学院成立十周年暨首届工程博士研究生开学典礼”上作题为“面向国家战略需求,培养工程技术领军人才”的主旨报告,全面阐述了她对工程硕、博士培养改革的思考和做法。

后来,杨芙清在各种场合多次介绍北大工程专业学位研究生培养改革的经验,得到了教育部领导、兄弟院校、业界同行的高度评价。产教深度融合的创新型软件工程技术领军人才培养体系改革为当今时代的新工科发展探索出了一条新路。杨芙清团队的探索与实践,为北大新工科研究生教育综合改革进行了有益的尝试,提供了丰富的经验。回首望去,“家国情怀、使命担当、产教融合、领军攻关”这16字的教育理念,已经写就了太多的故事,承载了太多北大研究生教育的殷切期盼。

这也正是北京大学研究生教育40年以来一直与国家战略同频共振、为中国式现代化贡献力量的生动写照。

第一完成人简介

杨芙清,江苏无锡人,著名计算机软件和软件工程科学家、教育家,中国科学院院士。1958年北京大学数力系研究生毕业留校任教。1978年获全国科学大会奖,1979年获“国务院嘉奖令”,获国家科技进步二等奖2次,国家级教学成果一等奖、二等奖各1次,电子工业部科技进步特等奖等国家及省部级奖励26项。曾任北京大学计算机科学技术系主任、软件工程国家工程研究中心主任、信息与工程科学部主任;国务院学位委员会委员、学科评议组召集人;中国计算机学会、中国电子学会、中国软件行业协会副理事长;《中国科学》《科学通报》副主编。现任北京大学计算机学院名誉院长,软件与微电子学院理事长、名誉院长。培养硕士、博士及博士后180名。

信息来源 | 研究生院

编辑 | 燕元

责编 | 山石

排版 | 林佳雯

特别声明:本文为新京报客户端新媒体平台"新京号"作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表新京报的立场及观点。新京报仅提供信息发布平台。