北大本学期新开了一门课

在春日中走出教室、步入自然

不仅在北大,还在清华校园

观察山桃、玉兰、樱花

探寻开花植物的奥秘

快来和小北一起

在次第盛开的芳华间

在碧浪掩映的酡颜里

在北京大学的

“北京春季开花植物观察”课上

共赏燕园和清华园的春日剪影

·

北京大学和清华大学的玉兰

北京大学和清华大学的山桃

北京大学和清华大学的紫叶李

北京大学和清华大学的二月兰

·

课程介绍

“北京春季开花植物观察”课程是本学期首次开设的实地研学通识课,属于IV.数学、自然与技术类,由北京大学生命科学学院孟世勇老师主讲,清华大学标本馆副馆长王菁兰、北京大学生物标本馆科学画家叶律、北京市少年宫(北京教学植物园)高级教师明冠华、中国科普作家协会王辰以及长城小站资深讲师李献共同参与。课程旨在以北京春季开花植物为媒介,融合理论讲授与户外实践,指导学生使用科学工具记录植物特征、分析生境差异,并思考人类活动与植物多样性保护的关系。上课地点包含北京大学、清华大学、国家植物园、香屯长城等。

课程内容由理论讲解、自然观察与手工实践等部分组成,以期引导学生从观察中探索生命科学的魅力,培养跨学科的科学思维,以及植物识别的基本方法,并增强对城市生态的感知力与责任感。

在过去的课程中,同学们在北京大学、清华大学校园内及国家植物园南园进行自然观察,并体验花卉解剖、纸艺花制作等实践课程。接下来,同学们还将前往北京教学植物园、北京市少年宫、延庆香屯长城等地进行自然笔记制作、专业知识学习。

未名湖南侧,自临湖路转入小径,白墙红瓦旁,一树玉兰亭亭,顶部阳光所及处正绽得热烈。

二十余个同学围作一圈,中间一个面庞略黝黑、含着笑意的年轻学者正指着玉兰,抛出一个个问题:

“为什么玉兰会有开花生热的现象?”

“早春乍暖还寒,传粉昆虫仍不活跃,它选择现在开花的原因是?”

观察着半树含苞半树盛放的玉兰,同学们提出各自见解,又抛出多个疑问,孟世勇或予以精确答案,或留作悬念,待同学进一步挖掘其中意趣。

融融春日中,“北京春季开花植物观察”课程正在生机昂然的燕园里进行。在理论学习的基础上,它以自然观察、手工实践等方式为同学们开辟认知植物、理解生命的新路径。

·

01

自然观察,游园赏花时

走出教室,深入自然是这门课的最大特色。

眼前是一片粗粝的褐色土壤,一株迎春生长其间。如何区分同属木樨科的迎春与连翘?“迎春的花冠筒是长喇叭状,花冠有6个裂片,而连翘的则是很短的钟形,花冠只有4个裂片。这是区分二者的最明显特征。”

谈及此,孟世勇俯下身,示意同学们观察低伏于泥土上的几朵紫色小花, “看它花瓣内侧的白圈,里面藏着几枚雄蕊。再看它毛茸茸的叶子,大家有没有想过这个问题——为什么叶子会长毛?”孟世勇轻轻捏着不足指甲盖大小的斑种草叶发问。

“慢慢走,欣赏啊”,或许是对这门课最简练的概括。一行人,时而围聚、时而分散,细细观察每一株植物,对看似了然的现象提出问题、予以思考。

2025年3月23日在清华大学上课

“玉簪的叶脉是弧形的,这种形态有什么功能呢?”“为什么要栽种这么多释放致过敏花粉的圆柏?”“都说竹子开花就会死,这背后是否有相应的复杂调控程序?”“为什么紫叶李的叶子是紫色却还能进行光合作用?”

带着同学们观察校园植物,孟世勇的提问远远多于讲解。不让授课停留于单纯的输出,让“看到”通过思考转化为“看见”,调动同学们观察自然、深入思考的热情,是孟世勇期望达到的目标。

对于学生们提出的问题,孟世勇一直以充满欣赏的态度予以接纳和解答。遇到自己也不了解的,他便和同学们一起不断提问、求索。关于“遍插茱萸少一人”中的“茱萸”究竟是山茱萸还是吴茱萸的问题,他从燕园问到了清华园——在燕园授课,他先是自问;和王菁兰老师合作授课,又重提这个问题;遇到对相关领域有所研究的同学,他也抓住机会进行请教。

2025年3月23日在清华大学上课

“我想我们从未想过相关问题——花开了,花长这个样子,这一切掠过我们的眼睛,我们习以为常,似乎花谢花开,天长地久地就是这样,这是‘自然的规律’,从未想过‘咦,为什么会这样’。可当我们跳出熟悉的‘漠然’,探究的过程相当有趣,得出的结论也相当精彩。”(国际关系学院24本郑盛楠)

教学相长在这里呈现得淋漓尽致。观察丁香时,孟世勇说明丁香一般是四枚花瓣,但也有个体因为变异会产生五至六枚花瓣,有同学立刻展示之前摄得的有十枚花瓣的丁香,为讲解提供了更上一层的实证。

南瓜、荠菜、枸杞,这些与校园似乎相隔甚远的植物,在拥有96科319属约500种开花植物的燕园中,都有各自的一席之地。庞大的数字意味着无数亟待开发的校园植物资源,孟世勇希望同学们能进一步认识校园,在这个熟悉的空间里发现更多未曾留意的惊喜;同时,他也在不断重复科普一些简单而实用的分类知识,鼓励同学们多观花认花,将所学应用到实践中。

观花队伍从老生物楼出发,经过博雅塔,绕未名湖而行,途经朗润园、镜春园、鸣鹤园、静园,直至回到起点。一路繁花盛放、春意浓郁,在这条已走过无数次的道路上,不再步履匆匆,而是用好奇、探索的目光重新审视身边的植物。

“每年春来赏花,这门课第一次为我带来了名为‘观察’的新视角——花瓣形状、雌蕊雄蕊、生长习性……这些从未被我关注的细节共同组合成更加鲜妍的春与花。这让我对有这门课的春天更加期待——不要辜负春天,也不要辜负花季!”(考古文博学院23本宋昭君)

这门课主要面向非生科同学,其中大多数可能并没有掌握严谨专业的植物分类知识,但在观察、思考、提问、共鸣的过程中,多一分对植物的认识、对所处环境的熟悉、对生态伦理的理解,都是远大于具体植物属种识别与记忆的收获。

2025年3月23日在清华大学上课

“看!有五个萼片,花托杯状,五枚花瓣呈辐射对称,有很多雄蕊,大家知道这是什么科的花吗?”异口同声道:“蔷薇科!”

一问一答间,往日遇到植物时步履匆匆的错过、熟视无睹的忽略、不求甚解的漠然,在春季开花植物的课堂上逐渐融解、消逝。

02

解剖与纸艺间,重识花卉

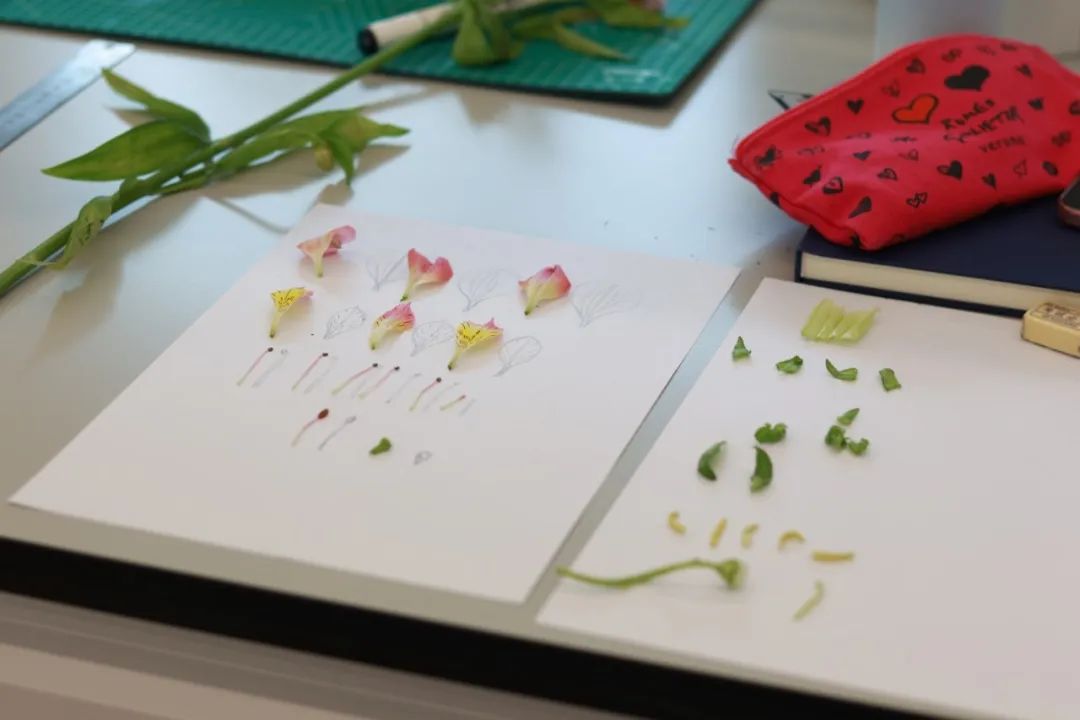

周日午后,老生物楼323教室中,一个塑料大桶里盛满了带着茎叶的花枝:六出花、野豌豆、绣线菊、多头月季,各色各样、鲜艳昂然。一旁的PPT上正放映着一朵诸葛菜的解剖图。

这是一节绘制花卉解剖图的实践课。叶律介绍着诸葛菜的结构组成:花萼、花瓣、雄蕊、雌蕊……将一朵花细分为不同部位,就可以绘制出相应的解剖图。

手持镊子,由外而内小心翼翼地剥下花萼、花瓣、雄蕊、雌蕊,按顺序和种类摆放呈金字塔型,一种融合了色彩、秩序与科学的美立时生发。作为整体的花被剥离茎干后,其组成架构更为清晰。

在宏观体察花卉构成的基础上,解剖提供了自微观层面理解其组成原理的有效方式,“第一观察不一定正确,只有解剖才能知道花的真实面貌。花卉解剖可以提供给你一个从结构学等角度,由内而外了解一种花的过程”。

绘图兼具科学性与美学性。依花瓣、雄蕊、叶片的轮廓精细描摹,呈现在纸张上时,整齐有序间有着鲜活而欣然的美感。在一笔笔勾勒之间,对花卉的模样、构成也有了更深刻的理解。

“在实验室里用镊子解剖花,提供了一种认识花卉的全新视角,对我来说是非常新奇有趣的体验。”(城市规划与设计学院23本王柠允)

第三节课,又一个周日午后。一进门便看到一大筒郁金香连枝带叶、饱满盛放,一旁的实验桌上摆放着皱纹纸、调色盘、画笔、色粉、水彩等工具。叶律介绍道,这是融合解剖、绘制和动手实践的一门“进阶”课程,在解剖花卉、绘制结构图的基础上,同学们将利用各样工具亲手制作出一朵纸艺花。

“做一朵花是从观察到创造的跃迁,相较于解剖而言难度更大。但实质上观察、解剖、创作三者是相辅相成的。”

制作过程分为打版、做花片和组装三部分。从观察、研究对象开始,到拆分、设计、打版花片,再到裁剪、染色和组装,各个步骤看似简单,实际操作时却极易“掉坑”。

如何裁剪皱纹纸至关重要。若逆纹绘制模板、进行裁剪,得到的将是软绵蔫巴、无法塑形的郁金香叶,只能回炉再造。染色工具同样关键,首次尝试就使用水彩很可能得到过渡生硬、色彩凝滞的成果,使用色粉则相对容易,用剪刀侧锋将之刮成细粉,在纸上蹭出渐变色即可。

但渐变色的生成同样并非易事。花瓣上色至少需要3-4种色粉,基部用极浅的绿色,中部是浅淡的鹅黄,上部则用2种左右的红色来渲染。这样才能得到更贴近原花色彩的渐变。

与之相伴,灵光一现的创意也在动手过程中不断涌现。制作雌蕊时,由于郁金香有三个增大呈鸡冠状的柱头,分别使用铁丝制作耗时耗力。有同学突破范式,在一根铁丝上缠出硕大球体,剪上三刀即得到所需柱头。

纸艺花不只是一种手工创作,从专业角度来说更是一种科研。用酒精、硫酸铜等溶液浸泡、保存的植物标本随时间流逝,仍会不可避免地产生褪色、变色等现象。而精准复制花卉特征与形貌的纸艺花却能够实现永续性的保存与使用。

以科研的态度来制作纸艺花,必然会涉及既有素材之外的花卉。“这时肯定会遇到困难,这就是第一节课进行花卉解剖的意义所在,要真正解决所遇困难,就得从‘模特’,也就是制作的花卉来入手”,通过观察、解剖、绘制来全面了解花卉对象,才能实现从“看见”到“观察”,再到“记录”的跨越。

“有同学制作的郁金香花瓣是尖尖的,和‘模特’的差异挺大。但其实郁金香的野生花型就是这样。所以在这节课上,制作纸艺花其实是一个建立信心的过程,不会那么难,也不用那么紧张。没有什么所谓的标准艺术或答案,重点在于观察、记录和理解。”

03

一门“登堂入室”的植物观察课

选择将“花”作为课程主要观察对象,是因为在植物整个生长周期中,花存在的时段较短,这使得它相较茎、叶等受环境影响小。作为一个相对稳定的观察对象,花更能突出展现物种自身的形态特征,方便植物鉴别和分类。

与猎奇式的植物观察不同,孟世勇主张从身边的植物认起,“从我们最熟悉的环境出发,来认识周围的植物;再深入一点了解更广的范畴;最后来到野外,利用所学知识分类、辨别没有标牌的植物”。落实到课程中,便是自课堂到校园,再到国家植物园、北京教学植物园,直至野外的香屯长城,在不断扩大的范围内进行自然观察。

这是课程设置的基本逻辑,也是孟世勇进行植物科普的初心。

2025年4月6日在国家植物园南园上课

在自然观察的基础上,加入植物解剖、纸质植物模型的制作环节,是出于同样的考量,“选课同学可能不太了解花的结构,但如果亲自从观察、解剖、绘制到制作完成一次,对花的认识会比听一堂课深刻得多”。

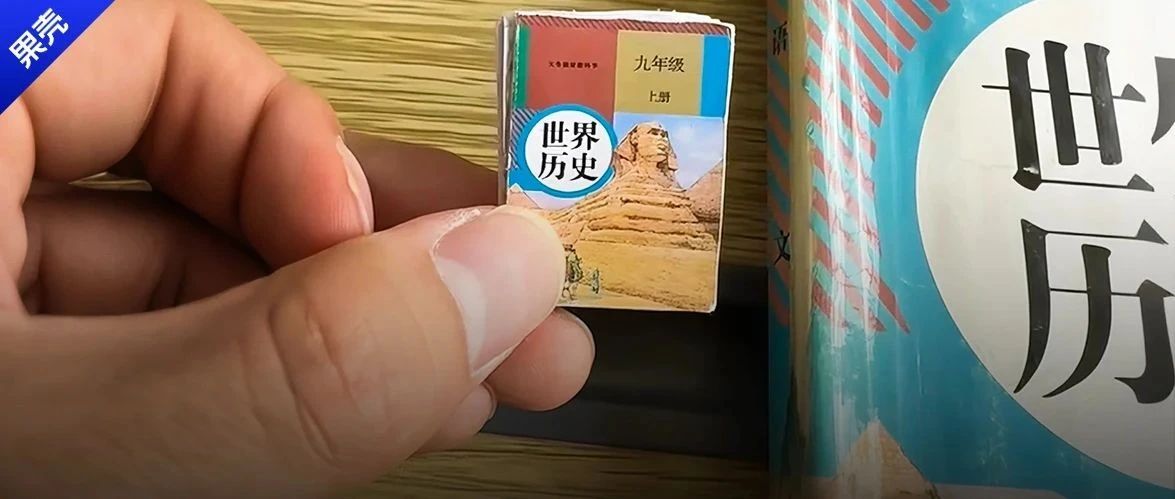

讲授基础植物分类学知识的同时,孟世勇也融入了使用识花APP的相关内容。在实际应用中,诸如“花伴侣”、“Biotracks”、“iNaturalist”等APP一方面为识花提供了便捷途径;但另一方面,它们也可能给出不同或错误的答案。在孟世勇看来,面对AI技术的快速发展,指导同学们掌握APP的使用方法、建立基本的植物分类知识体系,能够在有效使用这类工具的同时,提高对AI幻觉的辨别能力。

2025年3月23日课堂合影

此外,孟世勇也从切近日常生活的体验出发,尝试建立起同学们对生态伦理的相关认知。

今春的过敏潮范围广、集中性强,孟世勇解释道,由于圆柏适应北方干旱环境、生长速度快、便于管理,北京种植了大量圆柏,而今年温度回升较快,导致开花时间整体相近。大面积的圆柏与同时间开花相作用,导致了这次高强度的过敏潮。随之而来的杨絮柳絮与之相似,由于环境适宜,早期种植了大量单一树种,每年春日便有了漫天飞絮的景象。

以上种种,是否与生物多样性失衡相关呢?这是值得我们思考的问题。在授课过程中,孟世勇有意识地从日常经历出发,培养起同学们关于生物多样性丧失与失衡的危害意识。

2025年4月6日在国家植物园南园上课

未来,“北京春季开花植物观察”会继续开设下去。在既有课程模式的基础上,孟世勇希望能将更多变化与新意融入其中,在坚持科学性、趣味性的同时,让同学们接触到植物观察的更多领域与角度。

互动环节

下面的问题,来自校园观察实践,和小北一起看看吧~

问

“投我以木瓜,报之以琼琚”中的“木瓜”究竟是何物?

生活中常见的木瓜属于番木瓜科的番木瓜属,具有柔软多汁的橙黄色果肉和卵球色黑色种子。《诗经》中的木瓜则属于蔷薇科的木瓜属,其果实为黄色,呈球形,具有浓郁的芳香,也有一定的食用价值,常常被加工制作成木瓜酒、木瓜丝等,北大校园里的木瓜就是木瓜属。

-点击查看答案-

答

问

忍冬(金银花)为什么会有“两幅面孔”?

忍冬,忍冬科忍冬属植物,又名金银花。其花朵呈现两种颜色:初开时为白色,后变为黄色。这种花色变化是由发育过程中多种色素物质和植物激素的共同作用所导致的,同时这一奇妙现象与植物传粉息息相关。由于传粉者可能会采食多种植物,造成传粉的不精确和浪费,植物往往会采取策略减少这种不利现象的发生。花朵变黄是一种信号,仿佛在告诉昆虫“已授粉,无蜜勿扰”。相对而言,白色的花在早晨或傍晚容易被识别,而且此时花朵分泌花蜜量较多,可以吸引在这一时段活跃的传粉者,如蛾类;黄色的花在白天容易被识别,可以吸引在白天活动的传粉者,如蜂类。忍冬通过产生不同的花色,达到吸引不同昆虫为它传粉的目的,有效提高传粉效率。也有一种说法是黄色的花是在告诉昆虫“已授粉,无蜜勿扰”。昆虫便可以通过花朵的颜色判断花的状态,同时提高授粉和采蜜的效率。当然,关于花变色的更多奥秘仍有待进一步研究。

-点击查看答案-

答

尾 声

每周日下午,在老生物楼323教室中,在北大、清华、植物园、长城的春日里,孟世勇、叶律等老师与同学们一起,在走走停停的步履中观察植物,在精益求精的创作中解剖花卉,在“既科学,又美,又好玩”的课堂中,共同记录这个鲜妍的、充满生机的春天。

来源 | 北京大学融媒体中心、北京大学生命科学学院

图片 | 翟梦坤、徐艺峰、刘逸兴、黄铭俊、吉佩雯、朱成轩、王戎疆、于骐泽、杜钇明、郭梦姣、吴联梁、黄喆

文字、编辑 | 张一涵、郑盛楠

排版 | 刘涵烨

责编 | 曹梦瑶

特别声明:本文为新京报客户端新媒体平台"新京号"作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表新京报的立场及观点。新京报仅提供信息发布平台。