“中东有石油,中国有稀土”

所谓“稀土”

是元素周期表中17种金属元素的总称

包括钪、钇及镧系元素等

因其提取难度大故被称为“稀土”

作为“工业维生素”“万能之土”

稀土在高端技术领域

具有不可或缺的战略地位

在内蒙古自治区包头市

有一座名为“白云鄂博”的小城

它以占全国九成、全球四成的稀土储量

被称作世界“稀土之乡”

白云鄂博这个美丽的名字由何而来?

这里的稀土矿藏如何被发现?

这些宝贵的战略资源如何被开发利用?

巨量的稀土资源为何汇集于此?

一系列问题的答案,都与北大有关

今天凌晨,北京大学李扬与合作者

在《科学进展》(Science Advances)

发表最新研究成果

揭示了白云鄂博巨量稀土资源的成因

这段北大与白云鄂博之间

跨越百年的故事再续新篇

01

白云鄂博,由一位北大青年教师发现

中国是世界上稀土资源最为丰富的国家。根据稀土元素的相对原子质量划分,稀土资源分布整体呈现出“北轻南重”的分布特点:原子质量较小的轻稀土(如镨、钕)主要分布在内蒙古,重稀土(如铽、镝)则以江西、广东等地区占主导地位。

在这些盛产稀土的土地中,有一处矿藏在我国具有极为独特的意义,它以占全国稀土总储量九成、世界探明总量四成的傲人实力,成为名副其实的“稀土之乡”——它叫“白云鄂博”,寓意为“富饶的神山”。

北大与白云鄂博有近百年的不解之缘。1927年7月,中国西北科学考察团,从北京出发前往内蒙,在广袤的草原深处,开展地质、古生物研究和沿途矿产调查。队伍中有一位年仅28岁的北大青年——丁道衡。彼时,他并未预见到,自己即将叩开一座地球给予中国的巨大宝库。

丁道衡出生于贵州的一个官宦家庭。在晚清“开眼看世界”的时代洪流下,他对自然科学产生了浓厚兴趣。五四运动爆发后,他毅然突破家庭束缚,只身北上求学,考入北京大学地质系,以优异成绩毕业后留校,担任地质系助教。

随考察团进入白云鄂博后,丁道衡一路观察,希望能在这片广袤的土地上发现特殊地质现象的蛛丝马迹。忽然,他的目光被前方一座突兀的山峰吸引——在灼热的阳光下,它依然泛着冷峻的青黑色。

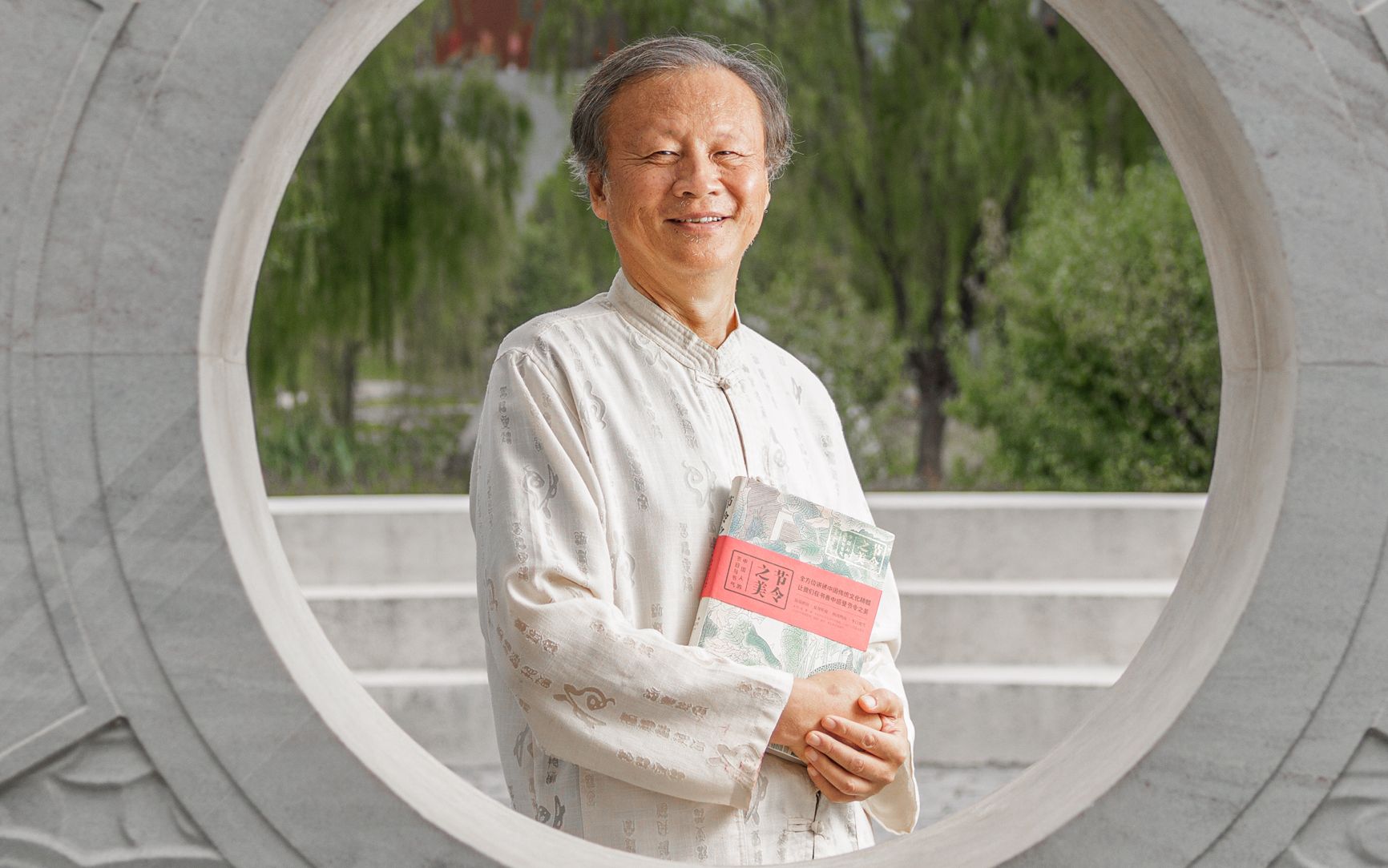

∆丁道衡考察期间留影

凭借敏锐的专业直觉,丁道衡意识到,这里极有可能蕴藏着某种矿藏。他毫不犹豫地跳下骆驼,沿路走访当地牧民,并在典籍资料中寻找线索。第二天清晨,他便只身徒步前往实地一探究竟。沿山中泻出的河流而上,丁道衡发现河沟两侧散布着铁矿石,且越接近山峰矿石越多。这让他更加确定,此处有尚未被发现的大型矿床。攀上主峰,他看到一个由黑色石块堆砌而成的敖包静静伫立,俯视四周,山峰的南坡半壁皆为矿石。

1927年7月5日,考察团正式收到丁道衡发来的喜讯:在巴延博克图(即白云鄂博)发现了巨大的铁矿床,“矿质虽未分析,全山皆为铁矿所成……全量皆现露于外,开采极易。”这一消息让整个考察团大为振奋。接下来的十余天里,丁道衡背着烙饼和水壶,栉风沐雨继续踏勘,积累了宝贵的一手资料。

依据蒙古语发音,丁道衡将此处地名译为“白云鄂博”,这一名称一直沿用至今。通过实地勘查和采集,丁道衡在此形成了百余幅地质图和数以万计的文字资料,收集矿石标本35箱,并初步调查了白云鄂博山的地形、地质构造、铁矿储量、矿石成分等。他断言:

如能对白云鄂博铁矿进行大规模的开采,必将成为发展工业的主要矿源,并将促使中国的西北地区发达起来。

1933年,丁道衡编写的《绥远白云鄂博铁矿报告》在《地质汇报》见刊,白云鄂博首次向世人展露其惊世容颜。在日记里,丁道衡兴奋地写下了这样一句话:“很荣幸,我发现了它(白云鄂博)的秘密。”

02

发现稀土,一位北大教授成为“中国稀土矿床之父”

为进一步探究白云鄂博矿石中的矿物特征,丁道衡将研究任务委托给以岩矿鉴定为专长的北大地质系教授何作霖。何作霖意外地发现——除铁矿物、萤石和重晶石外,这些矿石中似乎还存在着两种新的神秘矿物,使周围的紫色萤石产生褪色晕圈。这一发现迅速引起了何作霖的关注,通过光学显微镜的初步测定,何作霖推测,这两种矿物极有可能是稀土矿物。为进一步验证这一猜想,何作霖在极端艰苦的研究条件下,选出了一定数量的矿物样品,送往北平研究院物理所进行光谱测定。

∆何作霖在显微镜前工作

测定结果令人振奋:光谱图谱上显示出多条稀土特征谱线,这证实了稀土的存在!1934年11月,何作霖撰写了《绥远白云鄂博稀土类矿物初步研究》一文,他将两种稀土矿物分别命名为“白云矿”和“鄂博矿”,即氟碳铈矿和独居石。

伴随科技进步,20世纪中期,全球稀土需求大涨,中国的稀土产业也悄然起步。1950年8月,中国科学院地质研究所成立,并将白云鄂博列为研究重点。与前苏联共同成立的中苏科学院白云鄂博地质合作队,开始对白云鄂博矿床的矿物组成和成因进行深入研究。何作霖作为合作队中方领队,亲自带领队员深入白云鄂博一线,开展标本采集、岩矿鉴定和现场勘探等工作。

经过两年的野外地质工作和室内分析测试,合作队完成《内蒙古白云鄂博铁-氟-稀土和稀有矿床研究总结报告》。报告指出:白云鄂博是当前世界规模最大的稀土矿床,我国稀土大国的地位由此确立。何作霖发现并证实白云鄂博存在大规模稀土,为我国稀土资源的开采利用以及稀土矿床学和矿物学的创立和发展作出了卓越贡献,被誉为“中国稀土矿床之父”。

03

提纯至99.99%,一位北大院士获得国家最高科学技术奖

上世纪60至70年代,全球稀土供应链主要由美国主导。尽管中国拥有全球最大的稀土已探明储量,但当时国内尚不具备提取高纯度稀土资源的能力,只能将低品位的稀土原料廉价出口,换取西方国家生产的高纯度稀土产品。

“空有宝山,却要受制于人。”这一现状深深刺痛了中国科研工作者的心。为打破稀土提纯技术的外部垄断,1972年,北京大学化学系收到了一项紧急任务——分离镨、钕,研发生产稀土的技术。时任北京大学放射化学教研室主任徐光宪,成为这项重大任务的负责人。

徐光宪生于浙江绍兴,本科毕业于上海交通大学物理系,后赴美国哥伦比亚大学深造。1951年,面对美国阻挠中国留学生回国的严峻形势,徐光宪与妻子高小霞毅然踏上回国邮轮,进入北京大学工作。徐光宪每一次研究方向的重大调整,都与国家战略需求密切相关。他的第一次方向调整是响应国家“大办核事业”的号召,将研究方向从量子化学转向放射化学;文革结束前,他为了国家对稀土的重大需求,又第二次将研究方向转到了稀土分离理论和应用研究中。

∆徐光宪在实验室工作

在当时,分离稀土的主流方法是离子交换和分级结晶。然而,徐光宪认为这两种方法存在很多不足:过程不连续、成本高且纯度低,难以满足大规模生产的需求。结合自己早年的化工知识和在核领域的研究经验,通过深入调研,徐光宪创造出一套新的串级萃取理论,并在包钢稀土三厂、广州珠江冶炼厂、上海跃龙化工厂的试生产中获得成功。

1975年8月,徐光宪在第一届全国稀土会议上公开了串级萃取理论,用串级萃取法在工业规模将稀土纯度提高到99.99%,打破了当时的世界纪录。为了让更多的科研单位和企业受益,徐光宪和同事们还办起“全国串级萃取讲习班”,将这一新的理论和方法广泛传授和迅速应用,显著提升了中国稀土工业的竞争力。1988年,中国稀土生产量跃升至全球第一。进入新世纪,中国稀土产量和质量始终保持国际领先。2008年1月9日,国家最高科学技术奖公布,徐光宪因其在稀土科学和技术研究领域的杰出贡献,成为中国化学化工界首位获此殊荣的科学家。

04

成矿模型,北大团队揭开稀土身世之谜

人类与白云鄂博邂逅已近百年,在过去40年间,它以浩瀚的积蕴为世界贡献了66%的稀土产能。然而,这里为何能够富集全球38%的稀土资源,学界始终莫衷一是。探秘白云鄂博矿床成因,不仅出于人类对地球演化与自然规律的好奇,更是以理论创新指导找矿勘探和绿色选冶的必然。

在自然界中,具有工业提取价值的稀土资源主要为四种——氟碳铈矿、独居石、磷钇矿和风化壳淋积型矿石。白云鄂博矿区的主要稀土矿物为独居石和氟碳铈矿,二者存在于一种被称为“H8”的白云岩中,这是一种岩浆活动形成的碳酸岩,大约形成于距今约13亿年的中元古代。然而,稀土矿物的定年结果却主要集中4亿年前的古生代。

成岩与成矿之间存在巨大的时间差,是破解白云鄂博成因之谜的关键。尽管有学者尝试从板块俯冲脱水和变质流体的角度进行解释,但稀土的迁移和富集主要受与火成碳酸岩有关的碱性流体控制,而变质和俯冲流体并不足以大规模迁移稀土。

∆李献华和李扬(后排左二、左三)带领研究团队在白云鄂博开展野外工作

在包钢集团的支持下,北京大学的李扬与中国科学院地质与地球物理研究所李献华院士带领联合研究团队,自2019年起在白云鄂博开展深入的地质填图研究,系统厘定了矿区48平方公里范围内火成碳酸岩的分布。

进一步的年代学研究显示,除形成于13亿年前的中元古代火成碳酸岩外,白云鄂博还广泛分布有形成于4.3亿年前的早古生代火成碳酸岩,后者主要呈脉状穿切白云岩,并与之发生反应。这说明,早古生代的确存在可能携带大量稀土资源的碳酸岩流体。

∆早古生代(4.3亿年)碳酸岩呈脉状穿切中元古代(13亿年)碳酸岩

那么,白云鄂博的稀土资源是否正是由这些流体携带而来?为进一步厘定两期碳酸岩对稀土成矿的贡献,研究团队对4件跨越12个年份、能够反映大尺度和长周期开采稀土特征的精矿样品进行了精细研究,并对其中的独居石和氟碳铈矿进行定年统计。分析表明,古生代碳酸岩贡献了超过70%的稀土资源,且以极富轻稀土为主要特征,这一发现颠覆了“中元古代主导成矿”的传统认知。

∆氟碳铈矿(左)与独居石(右)定年结果和轻重稀土分异

至此,研究团队提出了白云鄂博稀土成因新模型:中元古代的碳酸岩岩浆喷发至附近盆地,低粘度的岩浆与盆地水混合并冷却形成具有层状构造的H8白云岩,构成赋矿围岩的主体。约9亿年后,早古生代碳酸岩以岩脉形式侵入白云岩及其覆盖的沉积地层,并携带大量富稀土元素的碱性流体。流体上升过程中,其所含的重稀土元素与周围的含硅围岩反应被消耗,导致轻稀土元素含量升高,最终在与白云岩的交代反应过程中发生大规模稀土矿化。

这一新模型解释了H8白云岩不仅表现出的沉积特征,又具备典型火成碳酸岩特点的原因,还指出多期碳酸岩岩浆—热液活动是形成世界级稀土矿床的关键因素。这一新发现为揭开白云鄂博巨量稀土资源成因揭开了新的篇章,相关论文发表于最新一期的《科学进展》期刊(Science Advances)。

∆成矿模型示意图

白云鄂博矿,是地球母亲赠予我们的一份无与伦比的资源瑰宝,也是一座融合矿床学、矿物学和地球化学研究于一体的热土。自近100年前地质工作者在此“沧海拾贝”肇始,受以“串级萃取理论”为代表的重大科技创新推动,依托一代代矿产工人迎难而上、砥砺奋进的实干精神,我国稀土分离工艺已跃升至国际领先水平,并带动整个产业链蓬勃发展,彻底改变了世界稀土产业和市场格局。中国终于实现了从稀土“资源大国”和“生产大国”到“出口大国”和“科技强国”的历史性跨越。

在揭开白云鄂博稀土资源身世之谜的探索之路上,一代代北大人薪尽火传、弦歌不辍,为推动稀土矿物学和矿床学发展作出卓越贡献。我们坚信,随着研究工作的深入,这一“富饶的神山”终将敞开其博大的胸怀,给予我们更多惊喜与馈赠。

主要参考资料

[1]何作霖——我国近代矿物学和岩石学奠基人。《光明网》,2006.8.18

[2]丁道衡——白云鄂博的发现者。《人民政协报》,2008.4.17

[3]张培善:我国稀土地质学矿物学的创立与发展

[4]王凯怡:纪念白云鄂博矿床发现84周年——记中国科学院几代研究者在认知白云鄂博矿床过程中的足迹

[5]徐光宪:提取高纯度稀土达到99.99%,《学习时报》

[6]我国新发现超大规模稀土矿!被称为“万能之土”的稀土有多重要?《北京科技报》https://mp.weixin.qq.com/s/MTouNyrlJafM3SkTu2KeTA

[7]稀土是什么土?一文看懂稀土产业链。SMM稀土https://mp.weixin.qq.com/s/xqI1l2yJpMNm9bx2QbWc8A

[8] Li Yang*, Wu Li-Guang, Yu Yan, Yang Lan, Selby David, and Li Xian-Hua*, 2025, Paleozoic carbonatites controlled rare-earth-elements mineralization at Bayan Obo: Science Advances, ads9481.

来源 | 北京大学融媒体中心、北京大学地球与空间科学学院

图片 | 受访者提供、吴黎光、杨波、李扬

文字 | 张蕴灵、张盛涵、李扬

排版 | 刘涵烨

责编 | 戴璐瑶

特别声明:本文为新京报客户端新媒体平台"新京号"作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表新京报的立场及观点。新京报仅提供信息发布平台。