政治史的“门槛”处于一种“诡异”的状态。一方面,“讲政治”的门槛低,无论仕宦中人、专业研究者还是“平头百姓”都可以视之为谈资,发表“将心比心”的评论,如有祖荫而能看到罕见罕闻的材料,则更易提出新见。除了对真相隐藏与迷雾之中、情节曲折迷离的故事的猎奇外,所有社会成员都会与其他成员发生利益纠葛、需要处理各种利益关系的制度或惯例,也因此会对政治事件有一种亲近感。近现代政治史更是备受关注,成为独家秘闻式的“叙事”泛滥的场所。另一方面,(精彩的)政治史门槛又高,唯竭泽而渔、熟悉文献的细节,又对当时历史面貌有更广阔的把握,且对政治事件的隐晦内涵足够敏锐、通透的人,才能真正做出详尽又不落入“逸闻趣事”窠臼的政治史研究,从而使历史学对政治事件的认知能超越“讲八卦”或“翻译史料”,发掘政治结构和政治事件之间彼此牵连的微妙动态。

晚清以降的政治史中几乎可以详尽到每日每时的资料,为试图深入考索和揭露事件的不同维度的学者,提供了大展拳脚的余裕。但材料众多意味着“纲举目张”的难度陡增,近代史对时代政治面貌的提领性描述又往往受限于“现代化”这一宏大叙事,极易变为一种单向度的、不脱道德评论色彩的“倒放电影”,导致不合乎“电影结局”(诸如革命史观、现代化史观、国族形成史观)的历史细节被忽略,虽然这些值得玩味的细节绝对不在少数。

于是为在适当的理解框架与过犹不及的历史叙事之间达成平衡,更多地站在“当时人的立场”上而非完全基于革命或现代的“后见之明”,或许是可行之举。晚清史学者林文仁攫出“派系”这一贴近古人对政治结构的理解方式的概念,可谓细读史料后行之有效的“换位思考”。由派系衍生出的诸如“南-北”“清流”“帝党-后党”等框架也为本书对甲申易枢、德宗亲政以来的纷繁复杂的政治局面,以及它们对近代中国的命运所造成的种种影响的梳理提供了管窥之孔。也正因此,《派系分合与晚清政治》以“帝后之争”为题目,也自始至终以帝后两派人物的升降角逐为线索。

《派系分合与晚清政治》,作者:林文仁,世纪文景|上海人民出版社2025年1月

重新找到政治史的魅力

在“就事论事”以外,“派系”提示了另一种政治史的维度,也即相对于“政治史的意识形态叙事”的现实主义立场——前者偏向于政治行为主体的思想性动力(比如儒学经典理想),主张的是观念驱动行为、行为体现观念;后者则更强调派系分合、政局变化、重要人物的沉浮背后的现实利益的干预。比如我们将儒学士大夫们称为“官僚”,是侧重其“理性”制度化的一面;称之为“臣下”,是强调他们在意识形态上认可王朝秩序和正统性的一面。对应的是,皇帝既是面对现实问题的政治决策者,也是王朝法统、天命存续的现世承担者(象征)——这是皇帝的“两个身体”。

然而,过度靠近“文化史”的政治史或者说是“政治文化”的解释取径,很可能将时刻面对纷纭的利害牵扯的政治家面貌,窄化为道德传教士或前仆后继的理想主义者。在本人有意回溯和后人别有用心逢迎之下,康有为真的成为一心为万世开太平的“南海圣人”;同理,面对严复、梁启超、胡适等政学两界举足轻重的人物,学者对其思想文化上的见解、宣扬大书特书,却未关照他们作为政治家的难处。当然,研究政治参与者的文化结构确实能够帮助我们了解到他们行为的合理性、正当性何在,以及他们如何为其正当性辩护,但建立在思想文化共识上的实际政治运作却要复杂得多,揭示出“人栖身的意义之网”也不能取消分析具体运作的必要性。甚至可以认为,如果不了解这些现实政治运作的面相,我们对何为政治文化以及为何政治文化、政治理想能够变成现实政策的理解,也有沦为缺乏同情心的一知半解或陈词滥调的风险。相对地,如果偏执于思想性一面不放,那么与其说研究对象如何理想主义,不如说是研究者“理想化”的透彻。标榜出“现实主义政治史”的立场,即本书为政治史招魂的第一重内涵。

晚清军机大臣张之洞。

招魂的第二重内涵可以从派系论对“还原语境”的功效上得到理解。自古至今所有能掌握最高权力(人事任免权以及决策权)的皇帝,都会在不同政治势力之间进行协调、均衡、取舍,不独清末如此。此时群僚结成利益集团,除了依靠关系网络(诸如同乡、同年、同门、同事甚至同道),尚须夤缘皇帝本人的偏好。与乾纲独断有所不同的是最高权力的“双头局面”以及从摄政到还政的复杂性,整清一代自康熙之初尚有作用的摄政王大臣外,并无任何对皇帝权力事实上能够制约的制度性存在。慈禧的崛起实属“前无古人”的异类,她用高明的政治手段去突破“祖宗之法”,成为晚清四十年实际的统治者。这既给德宗亲政、独揽大权带来巨大的阻力,也是朝臣们见风使舵、在旁观望的历史语境。作者看来,帝后“双头局面”很大程度上成为晚清政治史派系格局变迁的内部性动力与结构性原因。若说“南北之争”是宋以来(无论是当时人还是后世史家)颇为常见的派系划分方式,那么帝后之争则是清晚期非常独特的一种政治格局。基于此,作者给出了一个从“南北之争”向“帝后之争”演变分化的错综复杂的政治图景。

《南北之争与晚清政局》,作者:林文仁,世纪文景|上海人民出版社2025年1月

晚清权斗背后的底层逻辑

借此全书的叙述脉络呼之欲出。第一章中,作者先陈述了甲申易枢之前的南北之争,是如何经由“倒恭扶醇”事件而告一段落,同时揭示帝后关系微妙,为日后帝后争权埋下伏笔。此章中着重分析了帝党、南派的头面人物翁同龢依违帝后之间的骑墙特性,同时不忘援引科举后辈以扩充帝党实力;以及李鸿章作为北洋头目是如何博取慈禧信任,这两人是帝后之争中的关键人物,在此后系列事件中举足轻重。但1884到1895年间的德宗亲政尚不离“双头局面”的框架,可以称作帝后之争的“发育期”。

第二章作者解释了清廷的派系纷争,是如何在日本用兵朝鲜这一事件而体现出来并且激化的。一方面,主战的德宗和臣僚们试图借由参战夺得更多人事权力并增加威望,另一方面,主和的李鸿章则不愿因战事而损失自身倚仗的北洋底牌。一贯保守稳重的翁同龢则希望在不过分刺激慈禧的前提下,逐步丰满德宗的羽翼。最后慈禧亲自出面,收揽了对德宗逐步掌权心生不满者的人心,而受挫的德宗发觉,如非驱散慈禧的影响力,真正独断绝无可能。至此可称为帝后之争的“成型期”。

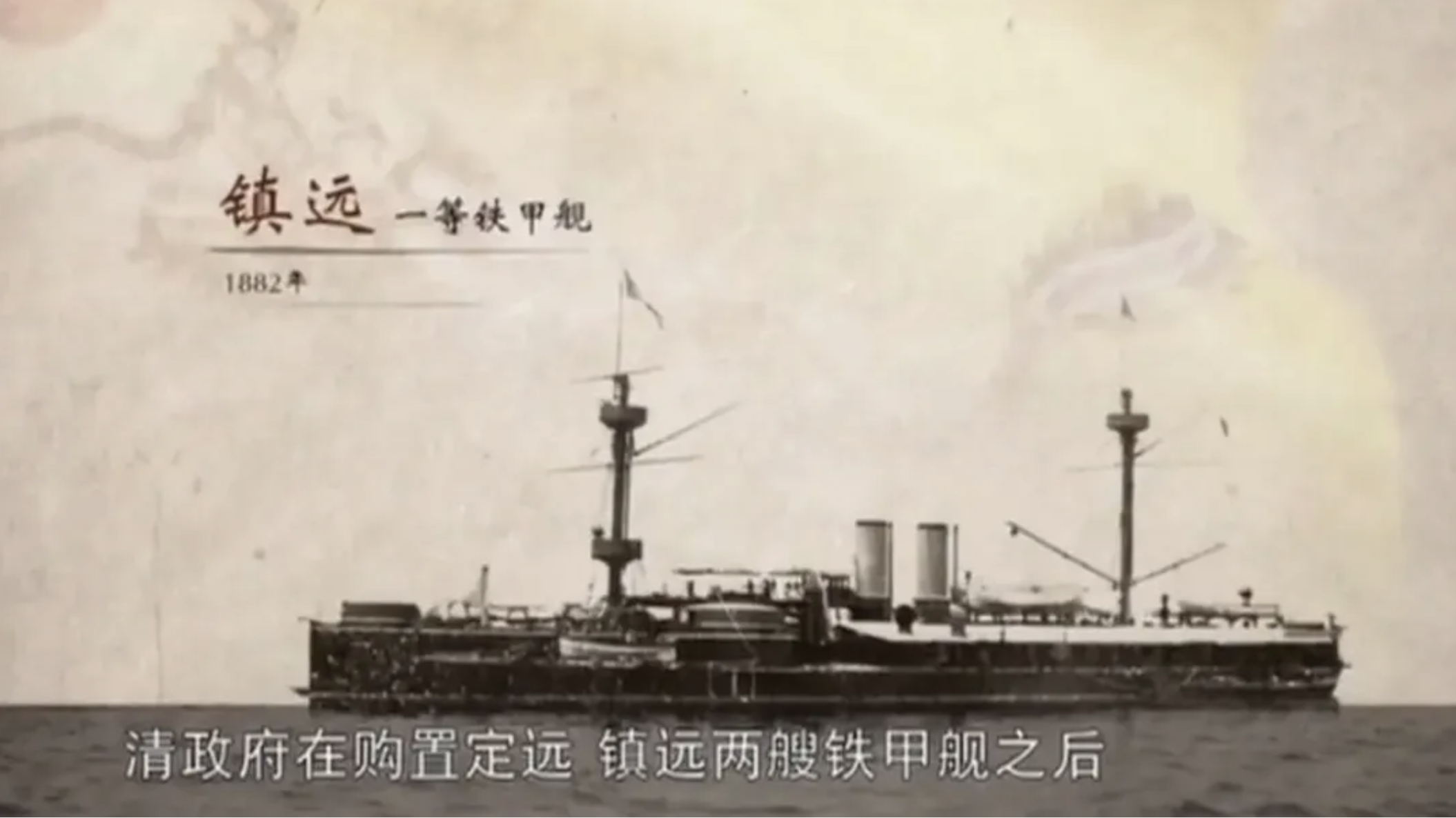

纪录片《甲午》剧照。

第三章着力分析了甲午战后帝后两党的人事任免,后党的孙毓汶、徐用仪与帝党的文廷式等人以两败俱伤的方式同时被贬斥,但帝党因失却新锐人物而损伤更大,另一个值得注意的变化是袁世凯以两不得罪的态度崛起,但更亲近势力庞大的后党。这一段可称为帝后之争的“酝酿期”。第四章则分析了搅局者康有为,德宗对康、梁等少壮派的接纳,对总是居中调和的翁同龢的贬退,意味着他打算与后党全面开战,慈禧在感到威胁之后果断出手夺权。其间德宗与康有为也并非铁板一块,康不时流露出的架空德宗、独掌大权的野心也暴露了他政治投机者的特性。

这一段是帝后之争“最高潮”,以帝党全军覆没告终。慈禧始终未放弃对最高权力的控制,惯于审时度势的大员纷纷站在后党一边,即便资历深如翁同龢也只能以和缓的态度辅助德宗掌权;又因慈禧在放权一事上暧昧模糊,德宗屡屡暗中反抗无果,便寄希望于更为激进的外来者以求毕其功于一役,结果还是未能逃出樊笼。在结语中作者认为,经此一事汉族士大夫在朝廷中势力大为衰颓,满族权贵回光反照,渐进改良朝廷制度的可能性不复存在,为日后袁世凯被斥、新军起义和北洋重新埋下了前因。

不难看出,洋务运动也好,中法中日战争与戊戌变法也罢,它们首先是高层政治反复博弈、各种势力角逐协调的结果,通俗而言,谁能斗争胜利谁才能实现自己的“主义”;也只有对高层的政治格局予以充分关注,才能明晰“大事件”为何会呈现出其独特的演变形态和过程细节(举例而言,李鸿章之所以对日主和,是因为不愿损耗自身实力)。同理,洋务运动所激发的诸种现象,通商口岸的知识分子思想转变,维新派在受挫之后向文化思想领域的变动,袁氏当国与北洋军阀的一系列发酵,辛亥武昌的新军起义,也无一不是有高层政治运作的深刻作用在。故撇开政治史去解读这些重大事件的前因后果,有如目不见睫;而若不关注“细节政治”是如何在影响至深至巨的“大事件”中发挥关键的导向作用,则仿佛网漏吞舟。总之,笔者看来,本书最大的创获所在,正是尝试还政治史在近代史研究中应有的地位。

值得一提的是,作者自白,之所以选择去分析帝后之争的方方面面细节、揣摩从政者的心态、讲述事件的前因后果,与受到“非学院派”的历史研究者和小说家许晏骈(笔名高阳)的启迪密不可分。可资比较的是,唐德刚也以文学创作闻名,亦不减其史学创见和敏锐。近代史这种“书写传统”确实值得玩味。

《慈禧全传》,作者:高阳,新星出版社2015年6月。

超越古典忠奸之辩的历史书写

讲完好话,还是要谈一些异议。所谓“败也萧何”,本书选用的“派系”概念同样是双刃剑。其局限性体现在两个方面,其一是作者在论述“党争”时大量援引时人(比如翁同龢、王照)或稍后人(比如徐凌霄、徐一士兄弟和黄浚)的日记、笔记,那么问题在于,“党争”究竟是时人的文化想象,还是能够决定晚清政策走向的结构性力量?(毕竟无论史源学家,还是后现代史学已经警示过,二者并不等同)

借用柯文(Paul A. Cohen)的话,这里有一个作为“事件的政治史”和“作为经历的政治史”的区别,前者依靠时间、地点、人物、行为等要素标定,其全貌的呈现、与前后事件的历史关联的建立很大程度上依靠历史学者的“后见之明”,后者则更倾向于亲历者单方面的感受、道听途说的传闻等等,而亲历者显然无法获得和历史学者同样的信息。日记、笔记中二者相互混溶,既有对事件的呈现、前因后果的建构,更掺杂着大量个人情绪和立场倾向,属于对经历的描述和渲染,尤其是本来这种史料也不必背负秉笔直书的要求。因此本书作者受到所用史料中的“派系话语”、感情性因素左右,每每喟叹国事因无谓的党争而愈发糜烂这一点自然也会和古人同调。

在作者看来,魁首人物面对动辄牵涉千千万万人安危的国家大事,仍然不忘党同伐异、趁机为己系牟利,甚至有心扭转局面之人也不得不先拉帮结派,才能有做事的底气。在历史剧《走向共和》中,编剧对手段不尽光明磊落但志在办洋务强国的“行动派”李鸿章予以更多同情,而事事必言道德、时时掣肘来合作的翁同龢则被写成了好名又迂腐的“道学先生”,由此编剧通过对二者的明争暗斗的描摹,得出了和本书作者类似的结论——“党争误国”。当然,这里并非要求历史学家要虚伪地标榜自身绝对中立、客观,但是臧否人物未尝不是用宏大叙事进行剪裁以外的另一种“削足适履”,只不过此“削法”与古人相去不远而已。

电视剧《走向共和》剧照。

其二,“派系”何尝不是另一种“二元对立”的框架,其有效性是否超越“新-旧”一类形容也值得思量。作者提醒我们注意现实政治运作的复杂性,但是传统时代的士大夫理解政治运作也会依托某些框架从而将之“简明化”,这种框架就是“党派说”。它是传统中国的士大夫文人用于理解、解释参与处政、决策、人事沉浮等等“政治过程”众多人员的行为差异、趋同及其正当性原因的常用理念,其推理逻辑是,为何两人互为奥援,因为他们基于同乡、同年、同门、同事等等用现代术语可称为“关系网络”的关联,或者基于共同的伟大理念。要承认的是“关系网络”确实为当时人所倚重(现在也不例外),可以认为是党派说的重要社会性来源。

更在其上的,是后世史家的道德审判,盖棺定论为某党是正人君子、对立派是奸邪小人,传统时代史家被赋予的激浊扬清(“善善恶恶,贤贤贱不肖”)的政治、社会功用则为“党派说”提供了另一种伦理性来源。作者试图站在当事人的立场上,殊不知当事人才是“发明立场”“制造立场”的惯犯。一个人的行为模式并不可以还原为这些偏向二元对立的标签。帝后之争当然存在,但帝后之争并非万灵药,作者选择此框架,故而其眼光常聚焦于翁同龢、李鸿章、文廷式、荣禄、袁世凯等等适合于这一框架的人物,同时也冒了忽视不合乎帝后之争的历史细节的风险。本书呈现的就是一幅帝后纷争由暗到明的图像,其中人物似乎成了帝后之争的牵线木偶,他们值得重视的所作所为也都是为“帝后格局”的变化“张本”(借用胡三省的话)。派系论显然是有利有弊,利在避免倒放电影,弊则在重复古人之言,真的成了“为古人招魂”。

第三,令人遗憾的是,作者已充分认识到人事任免对于帝后势力的升降所发挥的关键作用,而且对枢、译二署和军机处的孙、徐进退有了关注,但是全书却对诸如“某一官职为何重要、官员迁转的准则是怎样的、制度改动与政治斗争有何关联”等决定了政治参与者的机会成本和政治资本的制度问题语焉不详。两派相争的具体体现既然是对关键性地位的争夺(作者用了“卡位”这个词),那么为了充分显示某一职位被争夺的必要性,对这一职位的执掌及变动、迁转惯例等等进行充分的了解必不可少。既然有了派系这一分析利器,作者本来可以在官僚体系的人员构成上做更多梳理,但是或许受限于作者选用的资料,这种梳理未能展现给读者。

制度可以去塑造人头脑中的“合理-不合理”的分类模型从而影响人的思维方式,而且广义地讲制度也是一种文化。但了解制度必须一方面官制执掌、制度构架、升迁模式、文书行政等等明文规定的方面有充分考掘,另一方面也要关注到默认惯例、心照不宣的话语等等“隐性”“软性”的制度(比如作者在附录三种讨论的“官常”)。或隐或现的制度是当时人所依托以实现目的的“游戏规则”,现代研究者则因早已脱离了“隐性制度”的存在语境,因而不能即刻体会到其中蕴含的政治动向和重要性,要想越过这种历史的障碍,当然要靠对相关文献的深入体会。作者对“隐性”的制度体会甚深,可惜在“显性”制度上用力不足。

电视剧《走向共和》剧照。

第四,作者有意仿效晚清文人笔记的文体,用大量的生硬词汇更增加读者的阅读难度。这与作者自己推崇的历史小说所能达到的亦庄亦谐、雅俗共赏的效果似乎有些距离。而且文风往往影响思路,掌故家求新求异,但是不求疏通前因后果,因此本书的框架虽然一目了然,但是对事件人物的梳理和分析中旁逸斜出了大量臧否的春秋笔法。如此种种不啻喧宾夺主,也使本书在学术上的创见和优长变得难以捉摸。写文言做到无矫揉匠气固然困难,有一手文从字顺的白话确也不易;前者是熟读经史的涵养所自然能至,后者不妨为当代学者专有的晓畅可读(如梁任公的文体)之长。所谓画虎不成反类犬,为文者诚应谨而又谨。

传统政治史的另类生命力

概言之,作者重新将晚清史“政治史化”的尝试,发掘出晚清的历史变动中高层政治究竟发挥了何种影响(通常被作者诠释为一种决定性影响),为达此种目的作者选择了一种前人已娴熟使用的分析框架“派系”。由此作者将光绪时期尤其是甲申易枢纽以来的一系列重大政治事件做了重新梳理,并借由当时政治要员的“派系”思维去解释其行为方式背后的政治逻辑何在。由于这些事件的影响远远超越高层政治自身,因此作者的这种追本溯源、辨别始末的尝试显得难能可贵。虽然其解释未免与徐、黄等随笔摭忆的作者同样想象过度、零敲碎打,但这种敢于直面艰难领域、让旧问题焕发新生的决心还是令人赞叹。

《末代皇帝》剧照。

然而本书更发人深省之处是,让王朝时代“政治活动必须依托于党派关系网络,而网络又往往得自专制君主的好恶”这一症结昭然若揭:光绪朝一切政治行为的发起者除了考虑到政策的影响和效应,以及资源调配的可行性和现实性,更需照顾到各个派系的主张、动向和利益,既要得到太后的欢心俞允,又要照拂到皇帝的颜面,“圣心”加倍难测,人人步步惊心。手握大权的叶赫那拉氏的一己好恶,足够改变朝廷风向乃至国家前途,在其威势之下“派系”的政治惯例全面覆盖了“务实”的现实政治要求,遑论“追求超越”的政治理想。

毕竟任何积蓄实力、谋求改革的尝试,也不免因沾染派系角逐的尘土而被指斥为党同伐异,以致其合法性和正当性在开局伊始就遭遇釜底抽薪,兜兜转转又回到了与国家主义相互强化的老路——晚清的朝局,或许正是一种让所有主义和理念均不得不屈从于派系与立场的你死我活的“零和博弈”。而不得意的隐士们鼓吹的独善其身之路,面对无道之天下其实就是一种更文雅的合谋。这不得不让人感慨,极为娇弱的理想主义只能于政治斗争分合派系的罅隙中艰难生存,结果却成长为鼓吹“极端化”和“不宽容”的邪恶果实。传统时代的圣君贤臣们无法走出“兴百姓苦,亡百姓苦”的怪圈,近世的革命者理念愈坚则手段愈酷,确实其来有自。

撰文/邱雨

编辑/李永博

校对/王心