撰文、摄影/旷惠民

黔东南地区山势起伏,层峦叠嶂,气候湿润,雨量充沛,散布着大批世代种植糯禾的侗、苗、壮等少数民族居民。糯禾留给黔东南的福荫,不只是自古丰饶的生活,更是人与土地同生共息的珍贵印迹。

稻作起源,《诗经》里的丰年

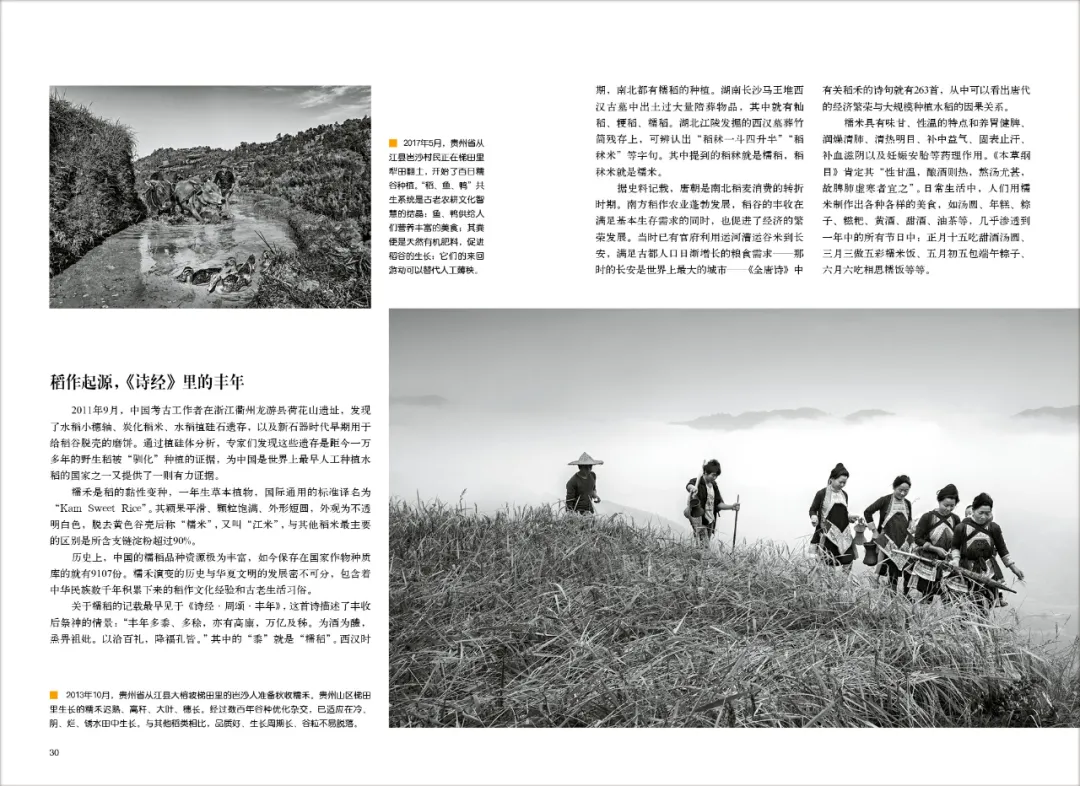

2011年9月,中国考古工作者在浙江衢州龙游县荷花山遗址,发现了水稻小穗轴、炭化稻米、水稻植硅石遗存,以及新石器时代早期用于给稻谷脱壳的磨饼。通过植硅体分析,专家们发现这些遗存是距今一万多年的野生稻被“驯化”种植的证据,为中国是世界上最早人工种植水稻的国家之一又提供了一则有力证据。

糯禾是稻的黏性变种,一年生草本植物,国际通用的标准译名为“Kam Sweet Rice”。其颖果平滑、颗粒饱满、外形短圆,外观为不透明白色,脱去黄色谷壳后称“糯米”,又叫“江米”,与其他稻米最主要的区别是所含支链淀粉超过90%。

关于糯稻的记载最早见于《诗经·周颂·丰年》,这首诗描述了丰收后祭神的情景:“丰年多黍、多,亦有高廪,万亿及秭。为酒为醴,烝畀祖妣。以洽百礼,降福孔皆。”其中的“黍”就是“糯稻”。西汉时期,南北都有糯稻的种植。湖南长沙马王堆西汉古墓中出土过大量陪葬物品,其中就有籼稻、粳稻、糯稻。湖北江陵发掘的西汉墓葬竹简残存上,可辨认出“稻秫一斗四升半”“稻秫米”等字句。其中提到的稻秫就是糯稻,稻秫米就是糯米。

据史料记载,唐朝是南北稻麦消费的转折时期。南方稻作农业蓬勃发展,稻谷的丰收在满足基本生存需求的同时,也促进了经济的繁荣发展。当时已有官府利用运河漕运谷米到长安,满足古都人口日渐增长的粮食需求——那时的长安是世界上最大的城市——《全唐诗》中有关稻禾的诗句就有263首,从中可以看出唐代的经济繁荣与大规模种植水稻的因果关系。

糯米具有味甘、性温的特点和养胃健脾、润燥清肺、清热明目、补中益气、固表止汗、补血滋阴以及妊娠安胎等药理作用。《本草纲目》肯定其“性甘温,酿酒则热,熬汤尤甚,故脾肺虚寒者宜之”。日常生活中,人们用糯米制作出各种各样的美食,如汤圆、年糕、粽子、糍粑、黄酒、甜酒、油茶等,几乎渗透到一年中的所有节日中:正月十五吃甜酒汤圆、三月三做五彩糯米饭、五月初五包端午粽子、六月六吃相思糯饭等等。

苗岭人家,糯禾围绕着我们的生活

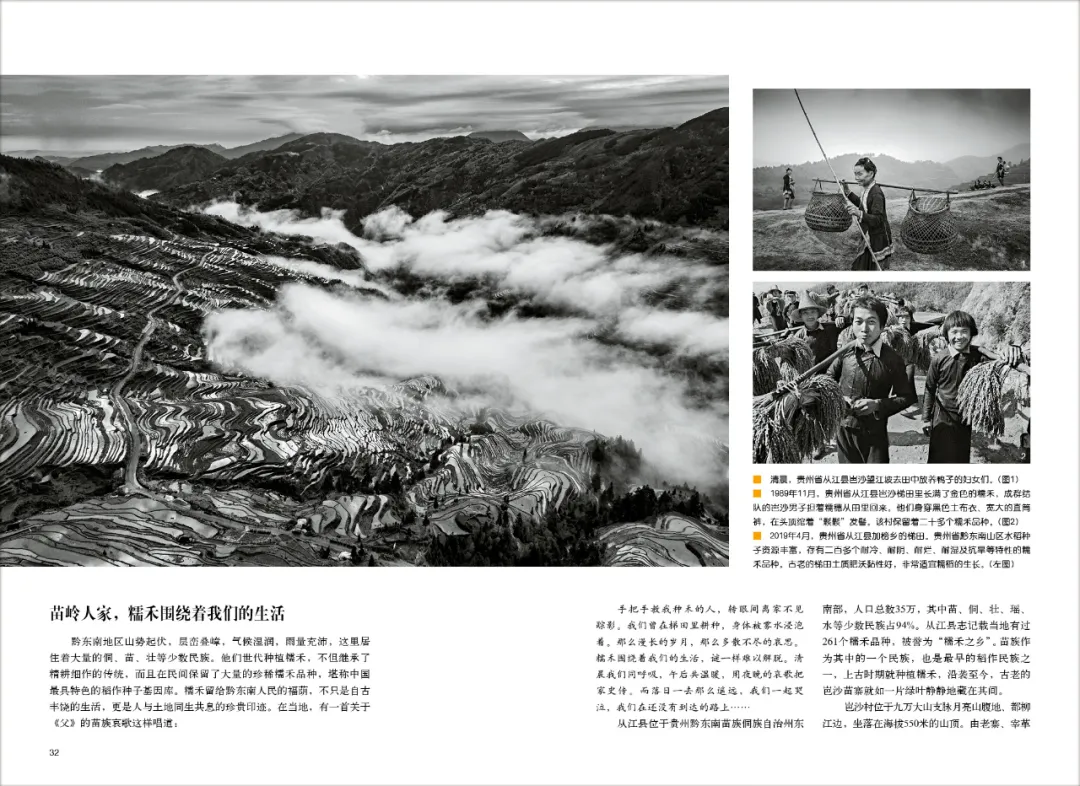

黔东南地区山势起伏,层峦叠嶂,气候湿润,雨量充沛,这里居住着大量的侗、苗、壮等少数民族。他们世代种植糯禾,不但继承了精耕细作的传统,而且在民间保留了大量的珍稀糯禾品种,堪称中国最具特色的稻作种子基因库。糯禾留给黔东南人民的福荫,不只是自古丰饶的生活,更是人与土地同生共息的珍贵印迹。

从江县位于贵州黔东南苗族侗族自治州东南部,人口总数35万,其中苗、侗、壮、瑶、水等少数民族占94%。从江县志记载当地有过261个糯禾品种,被誉为“糯禾之乡”。苗族作为其中的一个民族,也是最早的稻作民族之一,上古时期就种植糯禾,沿袭至今,古老的岜沙苗寨就如一片绿叶静静地藏在其间。

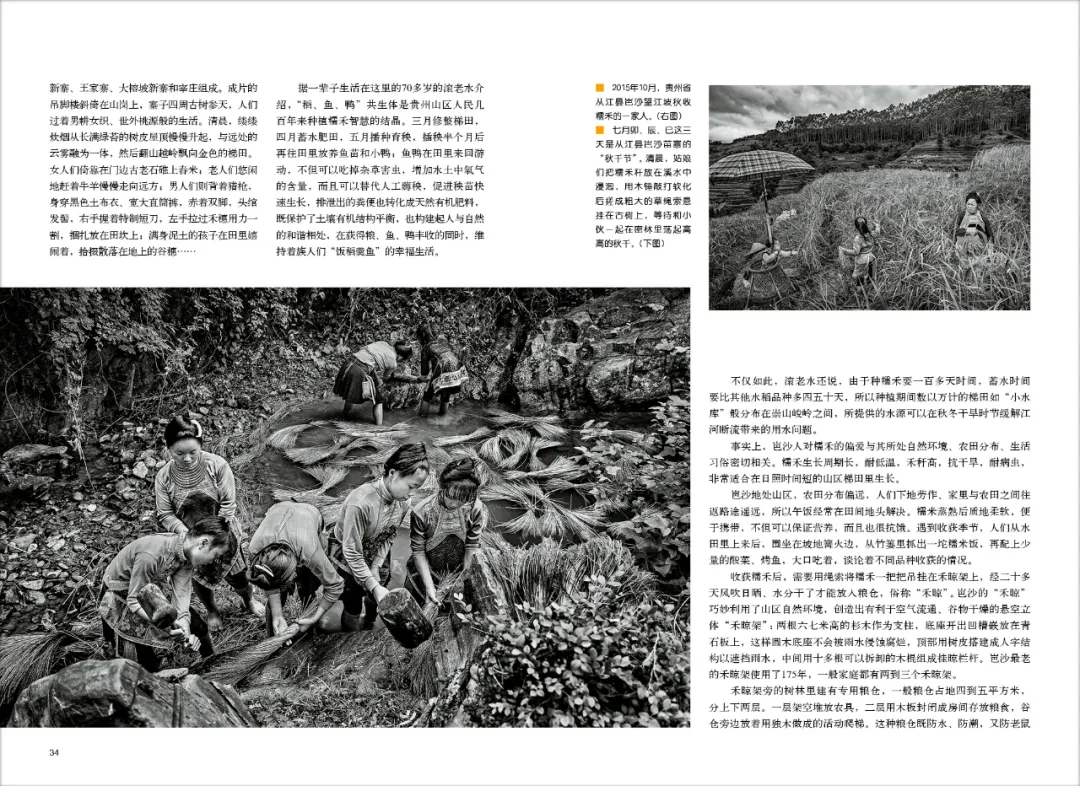

岜沙村位于九万大山支脉月亮山腹地、都柳江边,坐落在海拔550米的山顶。由老寨、宰革新寨、王家寨、大榕坡新寨和宰庄组成。成片的吊脚楼斜倚在山岗上,寨子四周古树参天,人们过着男耕女织、世外桃源般的生活。据一辈子生活在这里的70多岁的滚老水介绍,“稻、鱼、鸭”共生体是贵州山区人民几百年来种植糯禾智慧的结晶。

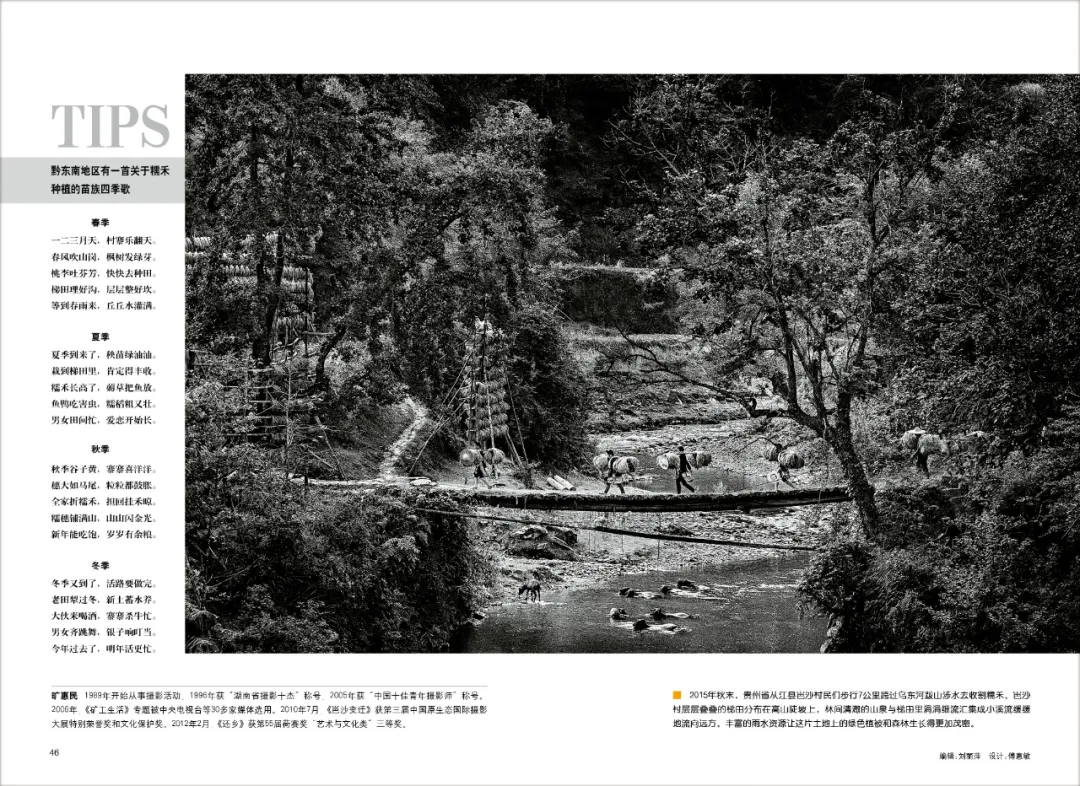

不仅如此,滚老水还说,由于种糯禾要一百多天时间,蓄水时间要比其他水稻品种多四五十天,所以种植期间数以万计的梯田如“小水库”般分布在崇山峻岭之间,所提供的水源可以在秋冬干旱时节缓解江河断流带来的用水问题。

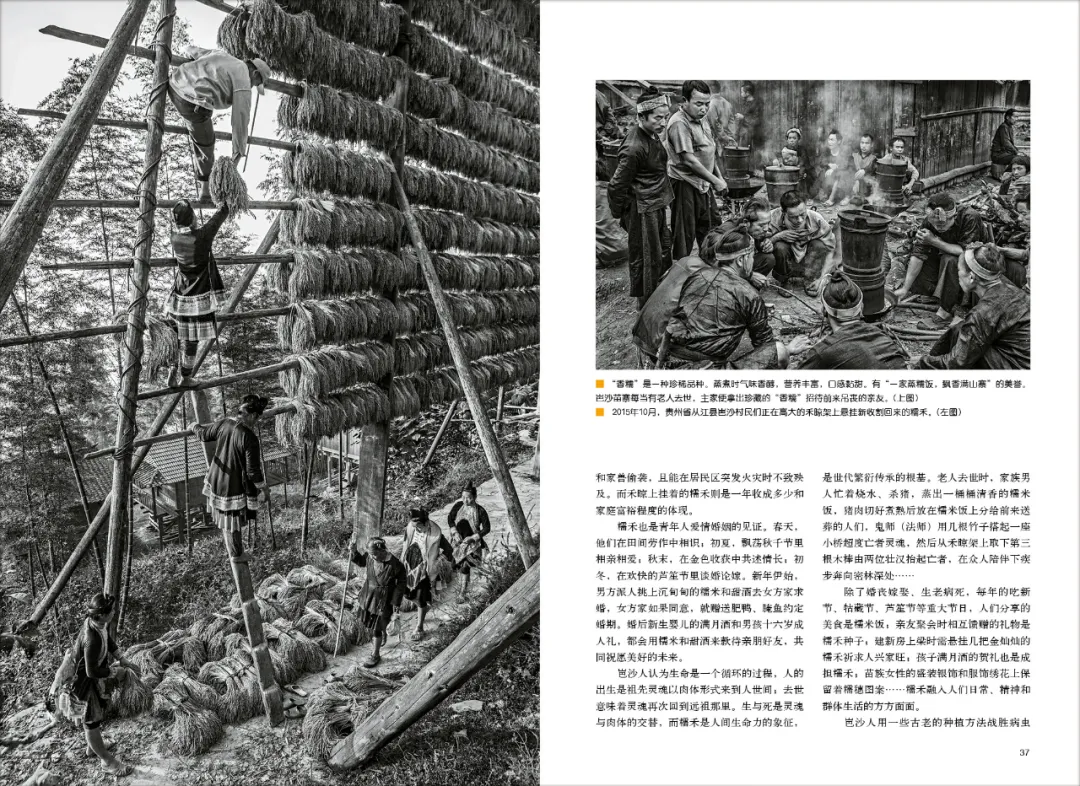

收获糯禾后,需要用绳索将糯禾一把把吊挂在禾晾架上,经二十多天风吹日晒、水分干了才能放入粮仓,俗称“禾晾”。岜沙的“禾晾”巧妙利用了山区自然环境,创造出有利于空气流通、谷物干燥的悬空立体“禾晾架”:两根六七米高的杉木作为支柱,底座开出凹槽嵌放在青石板上,这样圆木底座不会被雨水侵蚀腐烂,顶部用树皮搭建成人字结构以遮挡雨水,中间用十多根可以拆卸的木棍组成挂晾栏杆。岜沙最老的禾晾架使用了175年,一般家庭都有两到三个禾晾架。

禾晾架旁的树林里建有专用粮仓,一般粮仓占地四到五平方米,分上下两层。一层架空堆放农具,二层用木板封闭成房间存放粮食,谷仓旁边放着用独木做成的活动爬梯。这种粮仓既防水、防潮,又防老鼠和家兽偷袭,且能在居民区突发火灾时不致殃及。而禾晾上挂着的糯禾则是一年收成多少和家庭富裕程度的体现。

糯禾也是青年人爱情婚姻的见证。春天,他们在田间劳作中相识;初夏,飘荡秋千节里相亲相爱;秋末,在金色收获中共述情长;初冬,在欢快的芦笙节里谈婚论嫁。新年伊始,男方派人挑上沉甸甸的糯米和甜酒去女方家求婚,女方家如果同意,就赠送肥鸭、腌鱼约定婚期。婚后新生婴儿的满月酒和男孩十六岁成人礼,都会用糯米和甜酒来款待亲朋好友,共同祝愿美好的未来。

岜沙人认为生命是一个循环的过程,人的出生是祖先灵魂以肉体形式来到人世间;去世意味着灵魂再次回到远祖那里。生与死是灵魂与肉体的交替,而糯禾是人间生命力的象征,是世代繁衍传承的根基。老人去世时,家族男人忙着烧水、杀猪,蒸出一桶桶清香的糯米饭,猪肉切好煮熟后放在糯米饭上分给前来送葬的人们,鬼师(法师)用几根竹子搭起一座小桥超度亡者灵魂,然后从禾晾架上取下第三根木棒由两位壮汉抬起亡者,在众人陪伴下疾步奔向密林深处……

除了婚丧嫁娶、生老病死,每年的吃新节、牯藏节、芦笙节等重大节日,人们分享的美食是糯米饭;亲友聚会时相互馈赠的礼物是糯禾种子;建新房上梁时需悬挂几把金灿灿的糯禾祈求人兴家旺;孩子满月酒的贺礼也是成担糯禾;苗族女性的盛装银饰和服饰绣花上保留着糯穗图案……糯禾融入人们日常、精神和群体生活的方方面面。

岜沙人用一些古老的种植方法战胜病虫害。根据农田所处海拔高度、日照时间、山溪水温等因素选种下秧。有时用三四个品种随机、分行、分片、包围等形式混种套种,有利于秧苗相互竞争茁壮生长。糯谷成熟时,远望梯田,会呈现出五彩斑斓的色块。一般情况下,一块农田混种套种两三年后,就需要更换其他品种来均衡土壤有机元素的消耗。

如今,邑沙村保留着十多种糯禾品种,按收割时间分有八月糯和十月糯,按外形颜色分有长毛红香糯和短毛白香糯,以蒸煮时散发的芳香命名的是清香糯,苗语称“耐哒杭”,具有一定药性的黑糯则是“耐哒啦”。

侗寨节庆,千古糯禾融于血脉

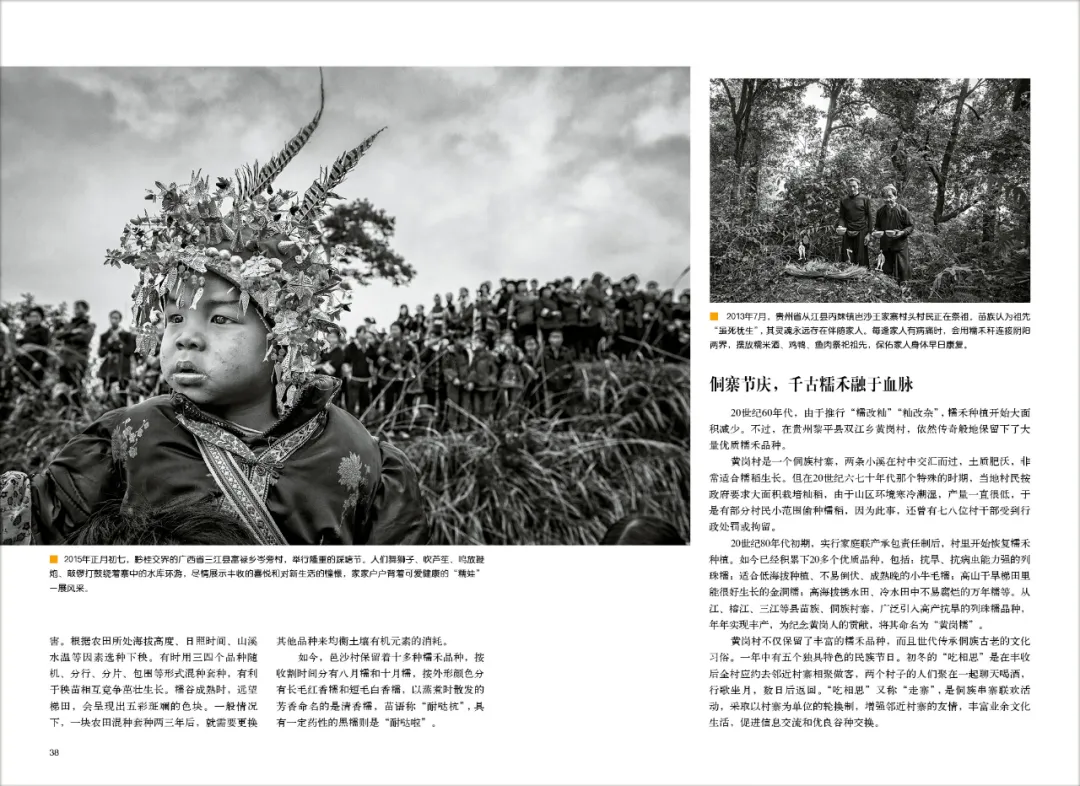

20世纪60年代,由于推行“糯改籼”“籼改杂”,糯禾种植开始大面积减少。不过,在贵州黎平县双江乡黄岗村,依然传奇般地保留下了大量优质糯禾品种。

黄岗村是一个侗族村寨,两条小溪在村中交汇而过,土质肥沃,非常适合糯稻生长。20世纪80年代初期,实行家庭联产承包责任制后,村里开始恢复糯禾种植。如今已经积累下20多个优质品种,包括:抗旱、抗病虫能力强的列珠糯;适合低海拔种植、不易倒伏、成熟晚的小牛毛糯;高山干旱梯田里能很好生长的金洞糯;高海拔锈水田、冷水田中不易腐烂的万年糯等。从江、榕江、三江等县苗族、侗族村寨,广泛引入高产抗旱的列珠糯品种,年年实现丰产,为纪念黄岗人的贡献,将其命名为“黄岗糯”。

黄岗村不仅保留了丰富的糯禾品种,而且世代传承侗族古老的文化习俗。一年中有五个独具特色的民族节日。初冬的“吃相思”是在丰收后全村应约去邻近村寨相聚做客,两个村子的人们聚在一起聊天喝酒,行歌坐月,数日后返回。“吃相思”又称“走寨”,是侗族串寨联欢活动,采取以村寨为单位的轮换制,增强邻近村寨的友情,丰富业余文化生活,促进信息交流和优良谷种交换。

三月第一个辛日或卯日是“下秧节”。村民根据传统的金木水火土相生相克的原理,结合一年的二十四节气,选定具体的下秧时间,然后由寨老公布在鼓楼里。黄岗人认为只有在选定的吉日下秧,才能保证风调雨顺、五谷丰登、人兴财旺。

六月六是“粽粑节”,又称“洗牛节”。清晨,水牛耕完地后,在小溪里安逸地洗个澡,接下来会休息几天。主妇们忙着包粽子,男人在田里捉鲤鱼。中午带上粽子、腌鱼、甜酒在萨坛祭祖,祈求神灵保佑,粮鱼丰收。

六月十五的“喊天节”是黄岗村的重要节日。鬼师安排祭祀内容,全村都会参与,妇女和孩子必须身穿盛装,通过隆重的祭祀仪式,祈求天神按期降雨,保佑风调雨顺、五谷丰登,主要祭品有黑香猪、公鸡、山羊、香糯米和田鱼;鬼师宣读完祭天辞后,青年男女会在鱼塘里举行“抢鱼”活动,晚上聚在鼓楼里饮酒高歌。

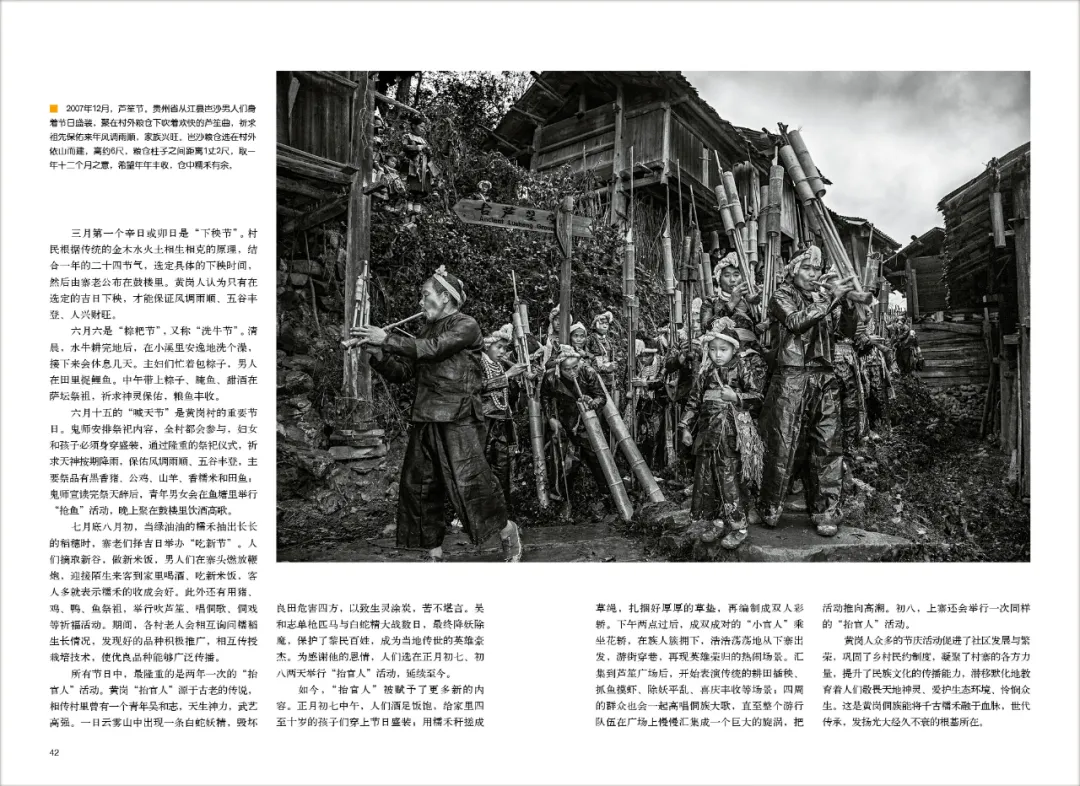

七月底八月初,当绿油油的糯禾抽出长长的稻穗时,寨老们择吉日举办“吃新节”。人们摘取新谷,做新米饭,男人们在寨头燃放鞭炮,迎接陌生来客到家里喝酒、吃新米饭,客人多就表示糯禾的收成会好。此外还有用猪、鸡、鸭、鱼祭祖,举行吹芦笙、唱侗歌、侗戏等祈福活动。期间,各村老人会相互询问糯稻生长情况,发现好的品种积极推广,相互传授栽培技术,使优良品种能够广泛传播。

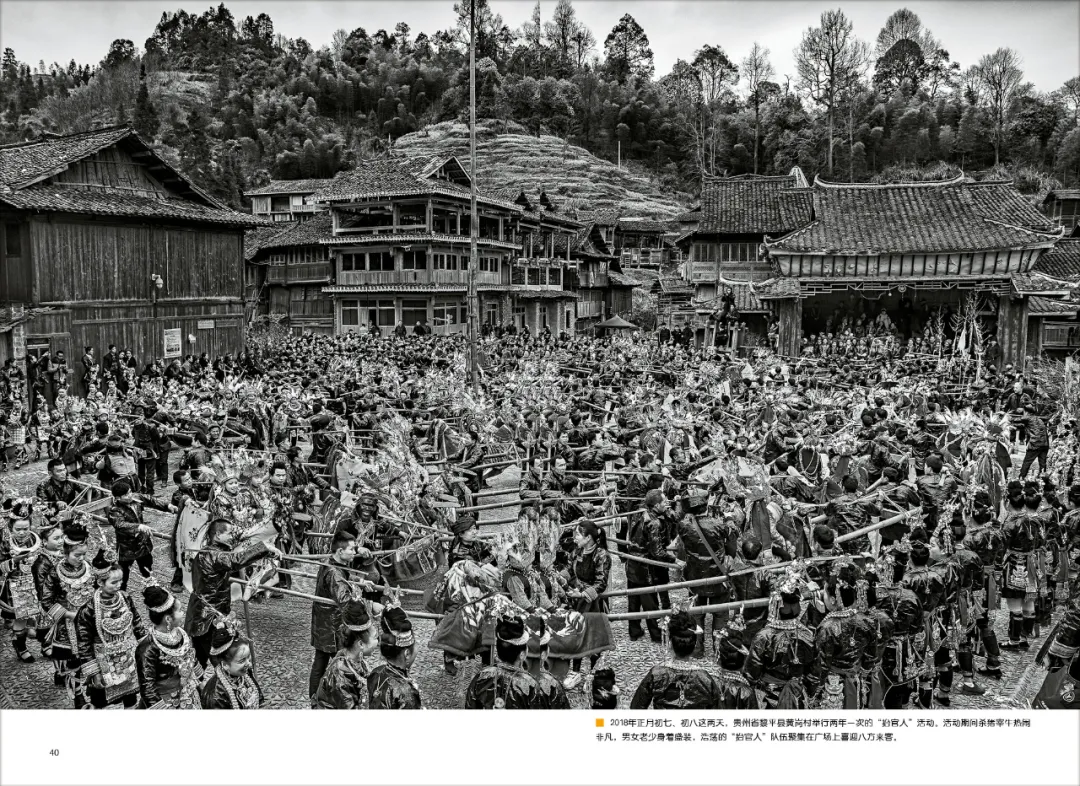

所有节日中,最隆重的是两年一次的“抬官人”活动。黄岗“抬官人”源于古老的传说,相传村里曾有一个青年吴和志,天生神力,武艺高强。一日云雾山中出现一条白蛇妖精,毁坏良田危害四方,以致生灵涂炭,苦不堪言。吴和志单枪匹马与白蛇精大战数日,最终降妖除魔,保护了黎民百姓,成为当地传世的英雄豪杰。为感谢他的恩情,人们选在正月初七、初八两天举行“抬官人”活动,延续至今。

如今,“抬官人”被赋予了更多新的内容。正月初七中午,人们酒足饭饱,给家里四至十岁的孩子们穿上节日盛装;用糯禾秆搓成草绳,扎捆好厚厚的草垫,再编制成双人彩轿。下午两点过后,成双成对的“小官人”乘坐花轿,在族人簇拥下,浩浩荡荡地从下寨出发,游街穿巷,再现英雄荣归的热闹场景。汇集到芦笙广场后,开始表演传统的耕田插秧、抓鱼摸虾、除妖平乱、喜庆丰收等场景;四周的群众也会一起高唱侗族大歌,直至整个游行队伍在广场上慢慢汇集成一个巨大的旋涡,把活动推向高潮。初八,上寨还会举行一次同样的“抬官人”活动。

黄岗人众多的节庆活动潜移默化地教育着人们敬畏天地神灵、爱护生态环境、怜悯众生。这是黄岗侗族能将千古糯禾融于血脉,世代传承,发扬光大经久不衰的根基所在。

传统糯种,再次面对人与自然

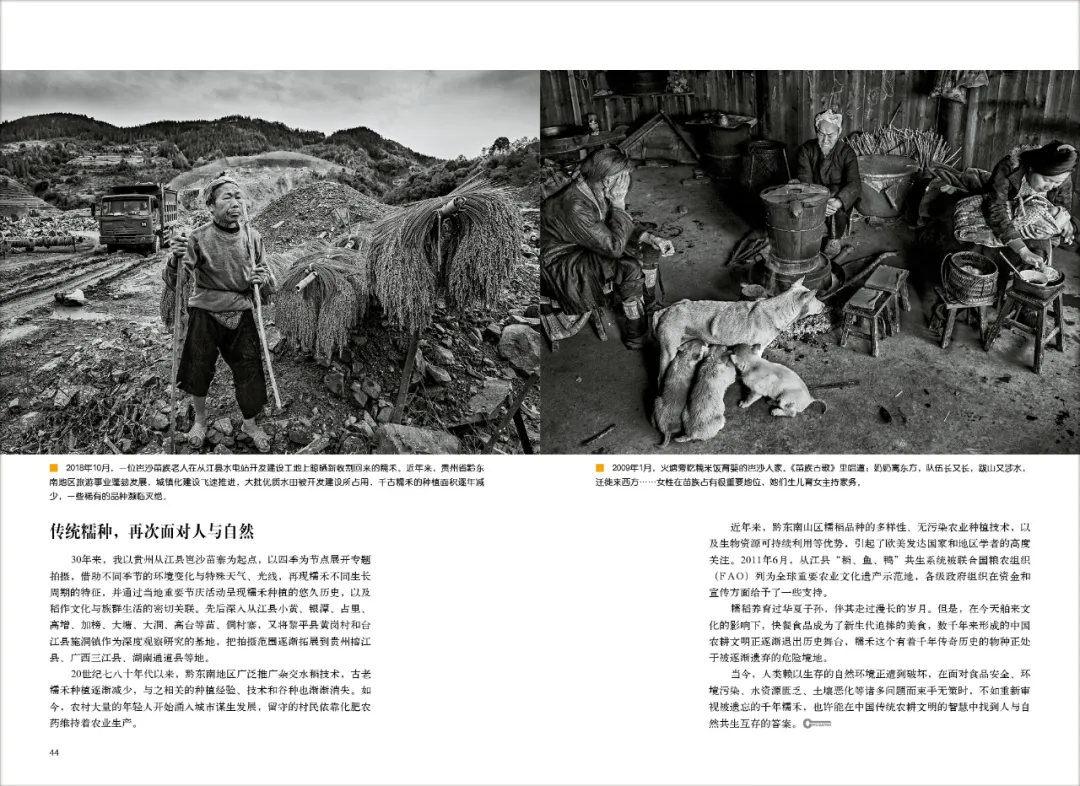

30年来,我以贵州从江县岜沙苗寨为起点,以四季为节点展开专题拍摄,借助不同季节的环境变化与特殊天气、光线,再现糯禾不同生长周期的特征,并通过当地重要节庆活动呈现糯禾种植的悠久历史,以及稻作文化与族群生活的密切关联。先后深入从江县小黄、银潭、占里、高增、加榜、大塘、大洞、高台等苗、侗村寨,又将黎平县黄岗村和台江县施洞镇作为深度观察研究的基地,把拍摄范围逐渐拓展到贵州榕江县、广西三江县、湖南通道县等地。

20世纪七八十年代以来,黔东南地区广泛推广杂交水稻技术,古老糯禾种植逐渐减少,与之相关的种植经验、技术和谷种也渐渐消失。如今,农村大量的年轻人开始涌入城市谋生发展,留守的村民依靠化肥农药维持着农业生产。

近年来,黔东南山区糯稻品种的多样性、无污染农业种植技术,以及生物资源可持续利用等优势,引起了欧美发达国家和地区学者的高度关注。2011年6月,从江县“稻、鱼、鸭”共生系统被联合国粮农组织(FAO)列为全球重要农业文化遗产示范地。

当今,人类赖以生存的自然环境正遭到破坏,在面对食品安全、环境污染、水资源匮乏、土壤恶化等诸多问题而束手无策时,不如重新审视被遗忘的千年糯禾,也许能在中国传统农耕文明的智慧中找到人与自然共生互存的答案。

本文节选自《文明》2020.08月刊

特别声明:本文为新京报客户端新媒体平台"新京号"作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表新京报的立场及观点。新京报仅提供信息发布平台。