撰文/刘弦

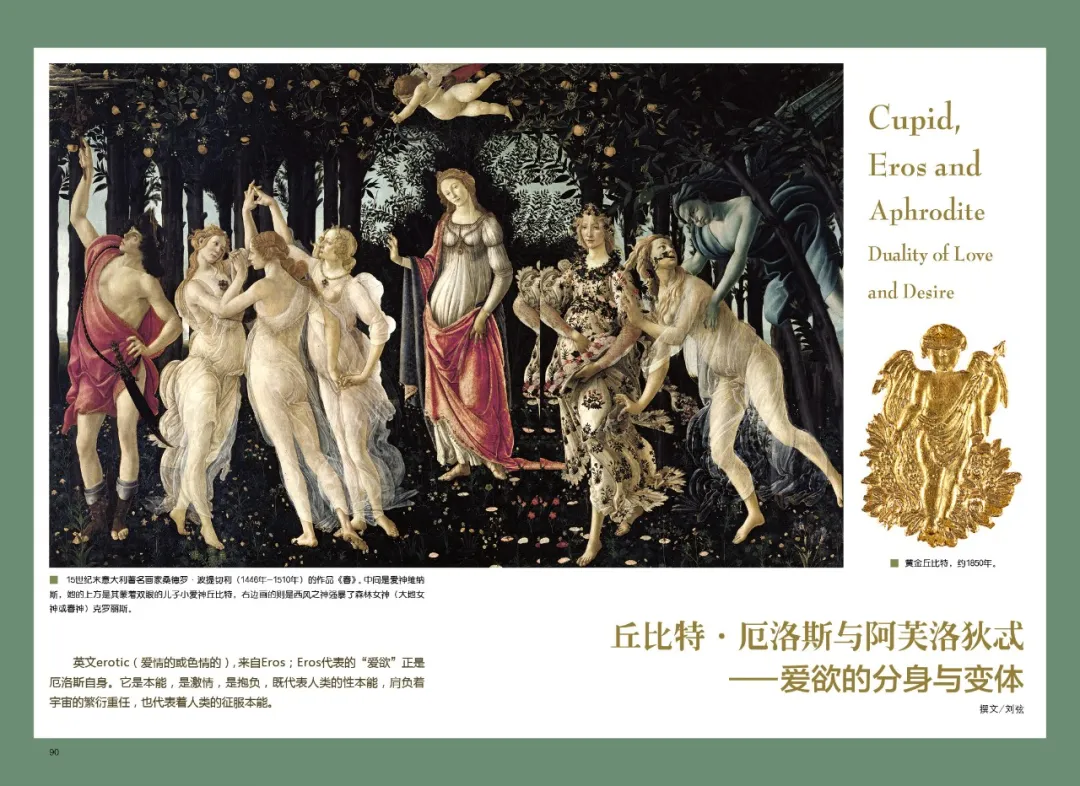

对于丘比特,我们并不陌生。在惯常的印象里,他总是以一个胖乎乎的、长着翅膀、拿着弓箭的婴孩形象出现,到处飞来飞去;他也是西方文学和绘画中经常被表达的主题之一,但关于他的“身世”和经他之手而演绎的悲欢离合,甚至对人类情感的探索,也许我们了解得并不那么详细。

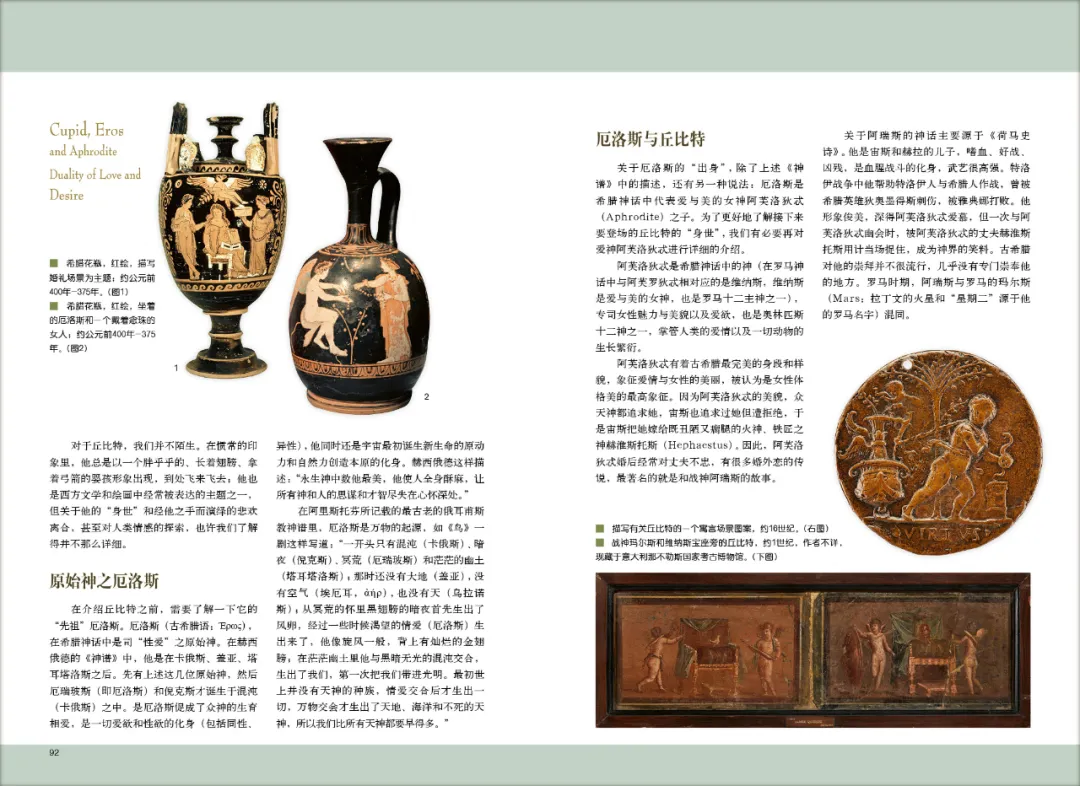

在介绍丘比特之前,需要了解一下它的“先祖”厄洛斯。厄洛斯,在希腊神话中是司“性爱”之原始神。是厄洛斯促成了众神的生育相爱,是一切爱欲和性欲的化身(包括同性、异性),他同时还是宇宙最初诞生新生命的原动力和自然力创造本原的化身。

在阿里斯托芬所记载的最古老的俄耳甫斯教神谱里,厄洛斯是万物的起源,如《鸟》一剧这样写道:“一开头只有混沌(卡俄斯)、暗夜(倪克斯)、冥荒(厄瑞玻斯)和茫茫的幽土(塔耳塔洛斯);从冥荒的怀里黑翅膀的暗夜首先生出了风卵,经过一些时候渴望的情爱(厄洛斯)生出来了,他像旋风一般,背上有灿烂的金翅膀;在茫茫幽土里他与黑暗无光的混沌交合,生出了我们,第一次把我们带进光明。最初世上并没有天神的种族,情爱交合后才生出一切,万物交会才生出了天地、海洋和不死的天神,所以我们比所有天神都要早得多。”

厄 洛 斯 与 丘 比 特

关于厄洛斯的“出身”,除了上述《神谱》中的描述,还有另一种说法:厄洛斯是希腊神话中代表爱与美的女神阿芙洛狄忒之子。

阿芙洛狄忒是希腊神话中的神(在罗马神话中与阿芙罗狄忒相对应的是维纳斯,维纳斯是爱与美的女神,也是罗马十二主神之一),专司女性魅力与美貌以及爱欲,也是奥林匹斯十二神之一,掌管人类的爱情以及一切动物的生长繁衍。

因为阿芙洛狄忒的美貌,众天神都追求她,宙斯也追求过她但遭拒绝,于是宙斯把她嫁给既丑陋又瘸腿的火神、铁匠之神赫淮斯托斯。因此,阿芙洛狄忒婚后经常对丈夫不忠,有很多婚外恋的传说,最著名的就是和战神阿瑞斯的故事。

关于阿瑞斯的神话主要源于《荷马史诗》。他是宙斯和赫拉的儿子,嗜血、好战、凶残,是血腥战斗的化身,武艺很高强。他形象俊美,深得阿芙洛狄忒爱慕,但一次与阿芙洛狄忒幽会时,被阿芙洛狄忒的丈夫赫淮斯托斯用计当场捉住,成为神界的笑料。罗马时期,阿瑞斯与罗马的玛尔斯(Mars:拉丁文的火星和“星期二”源于他的罗马名字)混同。

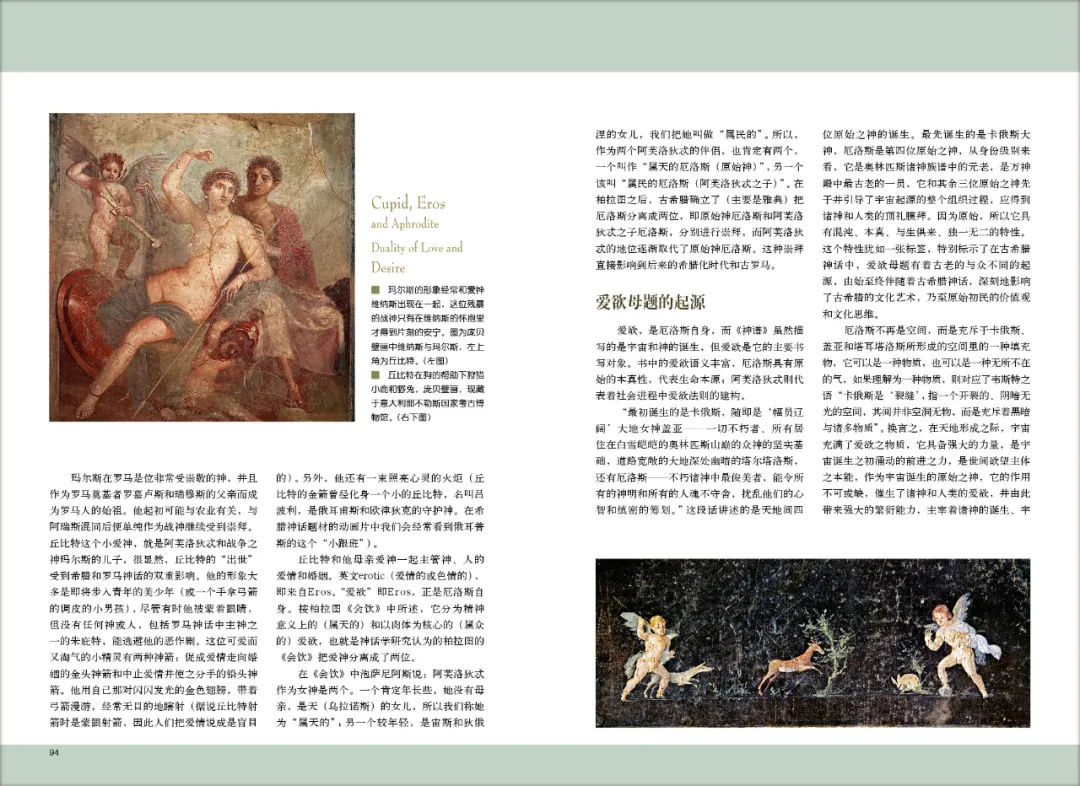

玛尔斯在罗马是位非常受崇敬的神,并且作为罗马奠基者罗慕卢斯和瑞穆斯的父亲而成为罗马人的始祖。他起初可能与农业有关,与阿瑞斯混同后便单纯作为战神继续受到崇拜。丘比特这个小爱神,就是阿芙洛狄忒和战争之神玛尔斯的儿子,他的形象大多是即将步入青年的美少年(或一个手拿弓箭的调皮的小男孩),尽管有时他被蒙着眼睛,但没有任何神或人,包括罗马神话中主神之一的朱庇特,能逃避他的恶作剧。

这位可爱而又淘气的小精灵有两种神箭:促成爱情走向婚姻的金头神箭和中止爱情并使之分手的铅头神箭。他用自己那对闪闪发光的金色翅膀,带着弓箭漫游,经常无目的地瞎射(据说丘比特射箭时是蒙眼射箭,因此人们把爱情说成是盲目的)。另外,他还有一束照亮心灵的火炬(丘比特的金箭曾经化身一个小的丘比特,名叫吕波利,是俄耳甫斯和欧律狄克的守护神。在希腊神话题材的动画片中我们会经常看到俄耳普斯的这个“小跟班”)。

丘比特和他母亲爱神一起主管神、人的爱情和婚姻。英文erotic(爱情的或色情的),即来自Eros。“爱欲”即Eros,正是厄洛斯自身。按柏拉图《会饮》中所述,它分为精神意义上的(属天的)和以肉体为核心的(属众的)爱欲,也就是神话学研究认为的柏拉图的《会饮》把爱神分离成了两位。

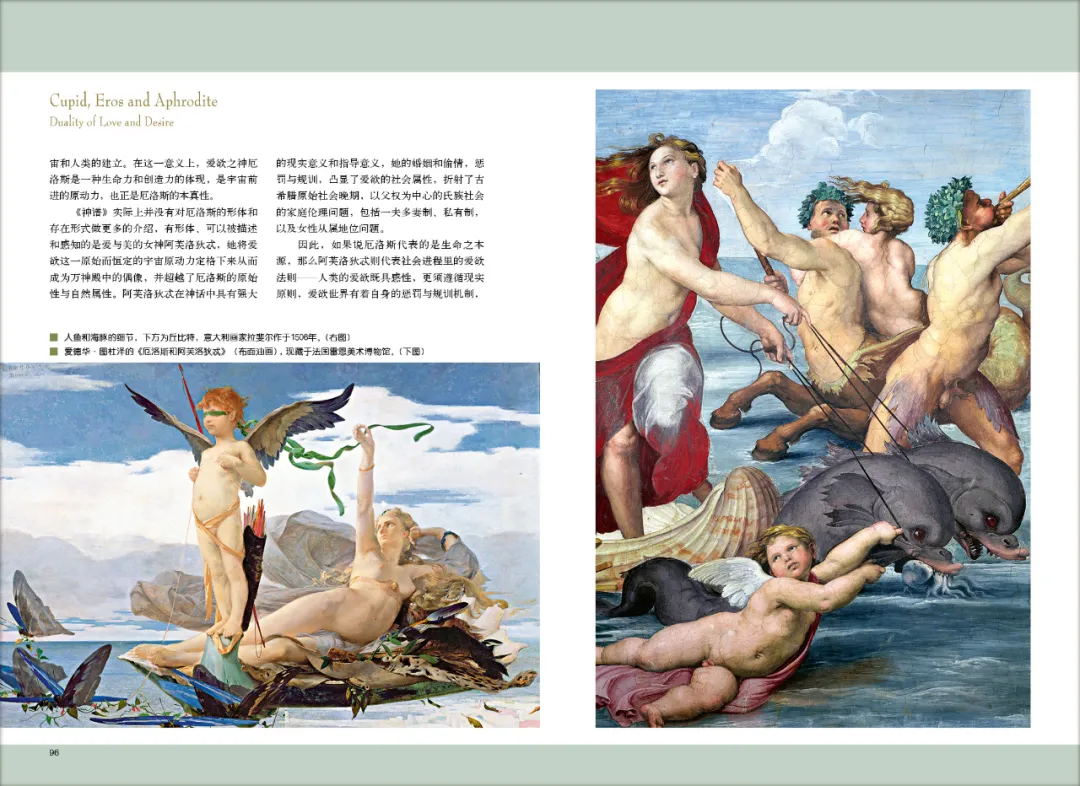

在《会饮》中泡萨尼阿斯说:阿芙洛狄忒作为女神是两个。一个肯定年长些,她没有母亲,是天(乌拉诺斯)的女儿,所以我们称她为“属天的”;另一个较年轻,是宙斯和狄俄涅的女儿,我们把她叫做“属民的”。所以,作为两个阿芙洛狄忒的伴侣,也肯定有两个,一个叫作“属天的厄洛斯(原始神)”,另一个该叫“属民的厄洛斯(阿芙洛狄忒之子)”。在柏拉图之后,古希腊确立了(主要是雅典)把厄洛斯分离成两位,即原始神厄洛斯和阿芙洛狄忒之子厄洛斯,分别进行崇拜,而阿芙洛狄忒的地位逐渐取代了原始神厄洛斯。这种崇拜直接影响到后来的希腊化时代和古罗马。

爱 欲 母 题 的 起 源

爱欲,是厄洛斯自身,而《神谱》虽然描写的是宇宙和神的诞生,但爱欲是它的主要书写对象。书中的爱欲语义丰富,厄洛斯具有原始的本真性,代表生命本源;阿芙洛狄忒则代表着社会进程中爱欲法则的建构。

“最初诞生的是卡俄斯,随即是‘幅员辽阔’大地女神盖亚——一切不朽者、所有居住在白雪皑皑的奥林匹斯山巅的众神的坚实基础,道路宽敞的大地深处幽暗的塔尔塔洛斯,还有厄洛斯——不朽诸神中最俊美者,能令所有的神明和所有的人魂不守舍,扰乱他们的心智和缜密的筹划。”这段话讲述的是天地间四位原始之神的诞生。最先诞生的是卡俄斯大神,厄洛斯是第四位原始之神,从身份级别来看,它是奥林匹斯诸神族谱中的元老,是万神殿中最古老的一员,它和其余三位原始之神先于并引导了宇宙起源的整个组织过程。

厄洛斯不再是空间,而是充斥于卡俄斯、盖亚和塔耳塔洛斯所形成的空间里的一种填充物,它可以是一种物质,也可以是一种无所不在的气,如果理解为一种物质,则对应了韦斯特之语“卡俄斯是‘裂缝’,指一个开裂的、阴暗无光的空间,其间并非空洞无物,而是充斥着黑暗与诸多物质”。换言之,在天地形成之际,宇宙充满了爱欲之物质,它具备强大的力量,是宇宙诞生之初涌动的前进之力,是世间欲望主体之本能,作为宇宙诞生的原始之神,它的作用不可或缺,催生了诸神和人类的爱欲,并由此带来强大的繁衍能力,主宰着诸神的诞生、宇宙和人类的建立。在这一意义上,爱欲之神厄洛斯是一种生命力和创造力的体现,是宇宙前进的原动力,也正是厄洛斯的本真性。

《神谱》实际上并没有对厄洛斯的形体和存在形式做更多的介绍,有形体、可以被描述和感知的是爱与美的女神阿芙洛狄忒,她将爱欲这一原始而恒定的宇宙原动力定格下来从而成为万神殿中的偶像,并超越了厄洛斯的原始性与自然属性。

因此,如果说厄洛斯代表的是生命之本源,那么阿芙洛狄忒则代表社会进程里的爱欲法则——人类的爱欲既具感性,更须遵循现实原则,爱欲世界有着自身的惩罚与规训机制,爱欲的法则体现了社会文明前进的步伐。因此,即便《神谱》里厄洛斯在起源上比阿芙洛狄忒更古老,但随着宇宙进化,一旦时机来临,厄洛斯便顺从她、适应她,完成新时代爱欲内涵的传承和更新,一如《神谱》所写的成为阿芙洛狄忒忠实的追随者。

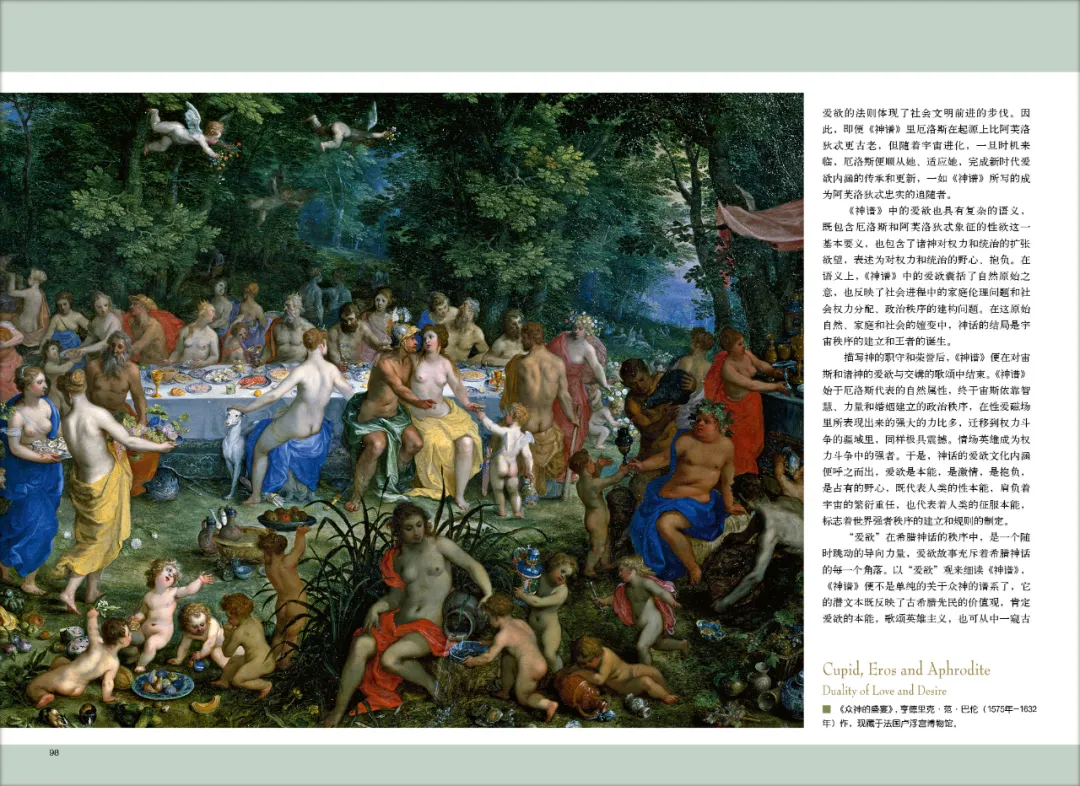

“爱欲”在希腊神话的秩序中,是一个随时跳动的导向力量,爱欲故事充斥着希腊神话的每一个角落。以“爱欲”观来细读《神谱》,《神谱》便不是单纯的关于众神的谱系了,它的潜文本既反映了古希腊先民的价值观,肯定爱欲的本能,歌颂英雄主义,也可从中一窥古希腊氏族社会晚期的家庭伦理,更可以将文本放大到社会领域,研究政治秩序的建构过程。这也正如瑞士文化历史学家布克哈特所说,神话把对大地和宇宙的看法,对世界的无意识的观察,以及从生活中提取出的经验都包裹在其精致的和闪亮的面纱之中。

爱 情 伴 随 着 嫉 妒

罗马人征服了希腊后,也继承了古希腊的文明与艺术,希腊众神的名字在原来形象和意义的基础上,糅合罗马神话,随之有了带有罗马文化特色的新名字,并与希腊神话有着对应的关系。丘比特是古希腊罗马神话中知名度最高的神之一,他的形象是东方世界了解西方文明的一个重要窗口。

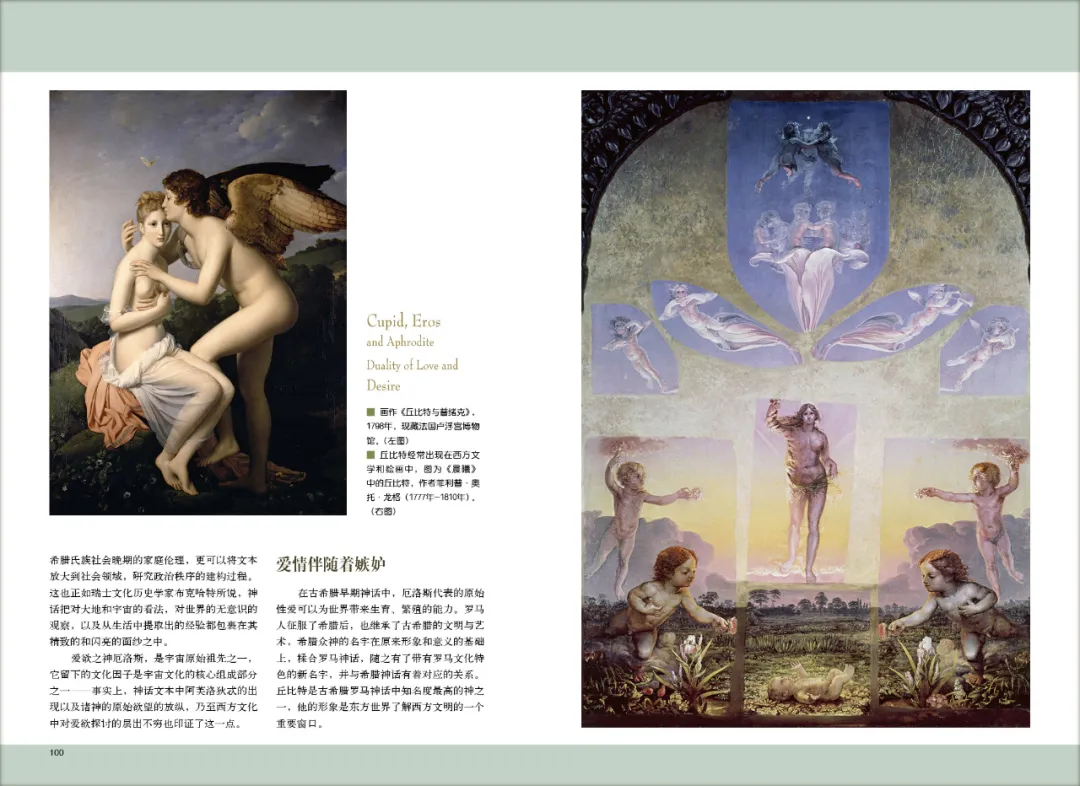

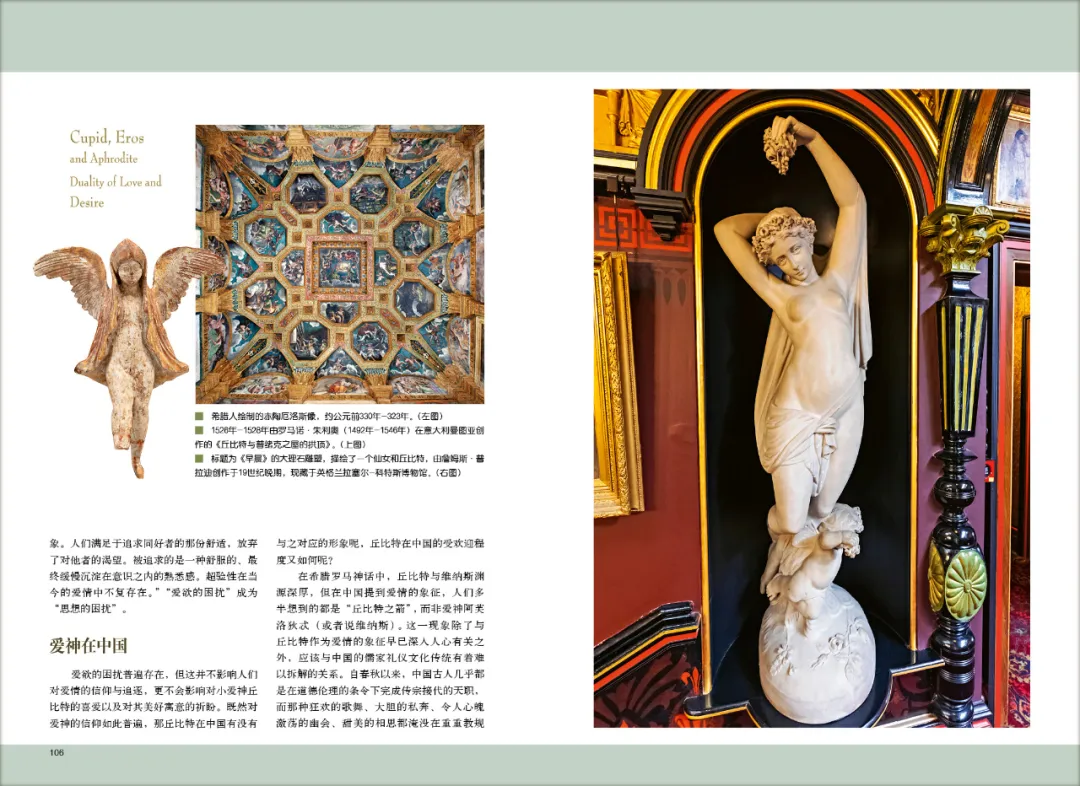

丘比特的爱情,于希腊神话是一个例外。在希腊神话中,爱情是一道悬挂在门楣上的挽歌,带着一抹难以消除的忧郁,唯一例外的可能就是“丘比特与普绪克”。丘比特这位执掌爱情之箭的爱神历经挫折,终于与美貌和纯洁的公主普绪克成为神仙眷侣并得到众神的祝福。多情的母亲赋予他爱的激情,而普绪克则是希腊人在探求灵魂是否存在时幻想出来的化身。在与丘比特的故事中,普绪克是一位可以媲美维纳斯的美丽公主,维纳斯出于嫉妒,派儿子丘比特去惩罚她,要她与怪兽结婚。然而,见到普绪克的丘比特,被她的美丽与善良打动,杀死了怪兽,并让普绪克住在一个华美的宫殿中,自己每天晚上都来到宫殿与普绪克幽会。

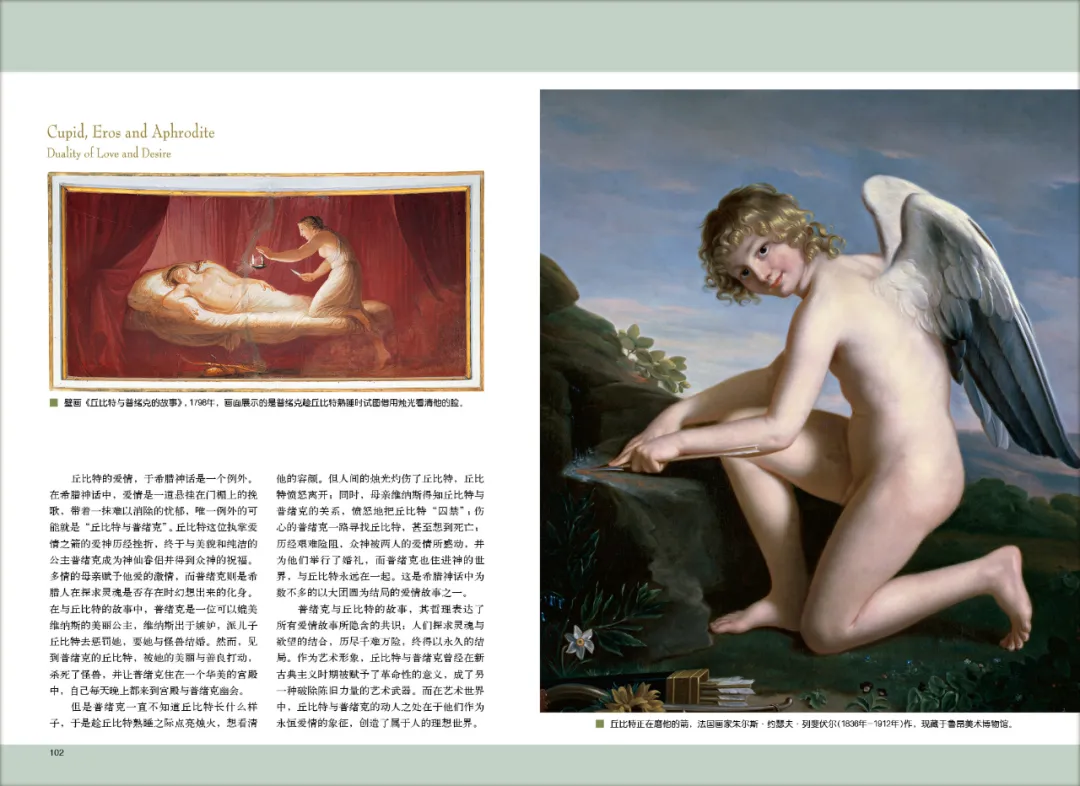

但是普绪克一直不知道丘比特长什么样子,于是趁丘比特熟睡之际点亮烛火,想看清他的容颜。但人间的烛光灼伤了丘比特,丘比特愤怒离开;同时,母亲维纳斯得知丘比特与普绪克的关系,愤怒地把丘比特“囚禁”;伤心的普绪克一路寻找丘比特,甚至想到死亡;历经艰难险阻,众神被两人的爱情所感动,并为他们举行了婚礼,而普绪克也住进神的世界,与丘比特永远在一起。这是希腊神话中为数不多的以大团圆为结局的爱情故事之一。

普绪克与丘比特的故事,其哲理表达了所有爱情故事所隐含的共识:人们探求灵魂与欲望的结合,历尽千难万险,终得以永久的结局。作为艺术形象,丘比特与普绪克曾经在新古典主义时期被赋予了革命性的意义,成了另一种破除陈旧力量的艺术武器。而在艺术世界中,丘比特与普绪克的动人之处在于他们作为永恒爱情的象征,创造了属于人的理想世界。

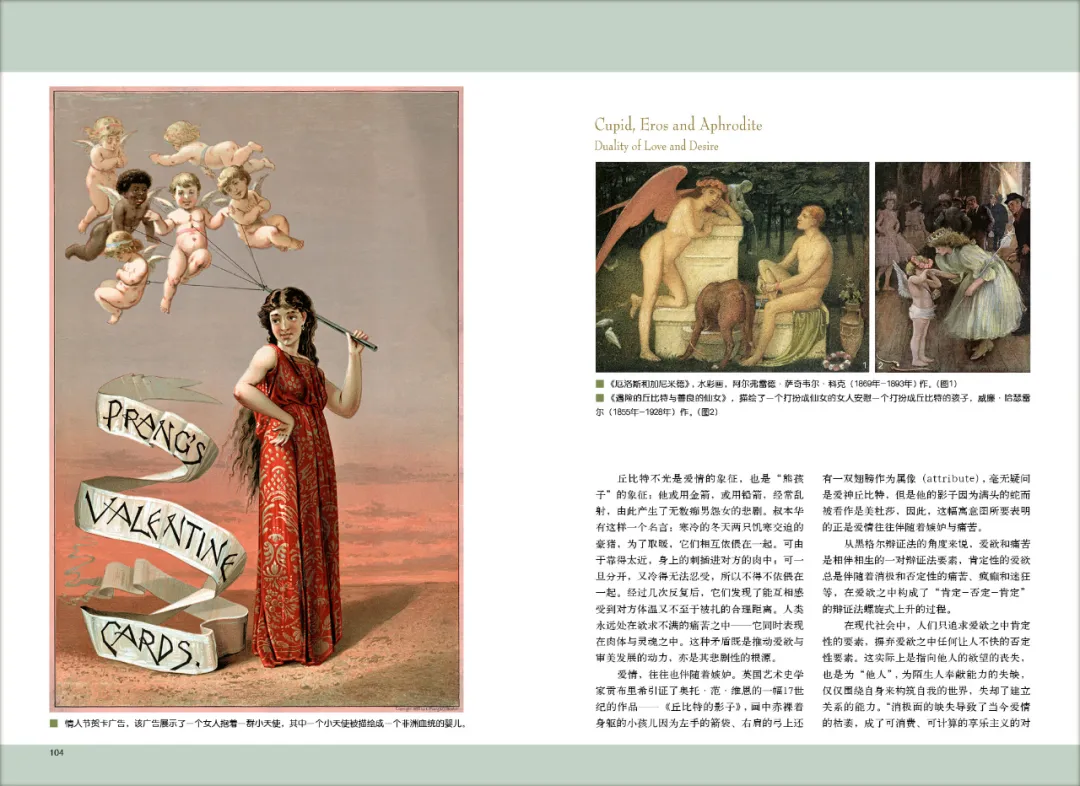

爱情,往往也伴随着嫉妒。英国艺术史学家贡布里希引证了奥托·范·维恩的一幅17世纪的作品——《丘比特的影子》,画中赤裸着身躯的小孩儿因为左手的箭袋、右肩的弓上还有一双翅膀作为属像,毫无疑问是爱神丘比特,但是他的影子因为满头的蛇而被看作是美杜莎,因此,这幅寓意图所要表明的正是爱情往往伴随着嫉妒与痛苦。

爱 神 在 中 国

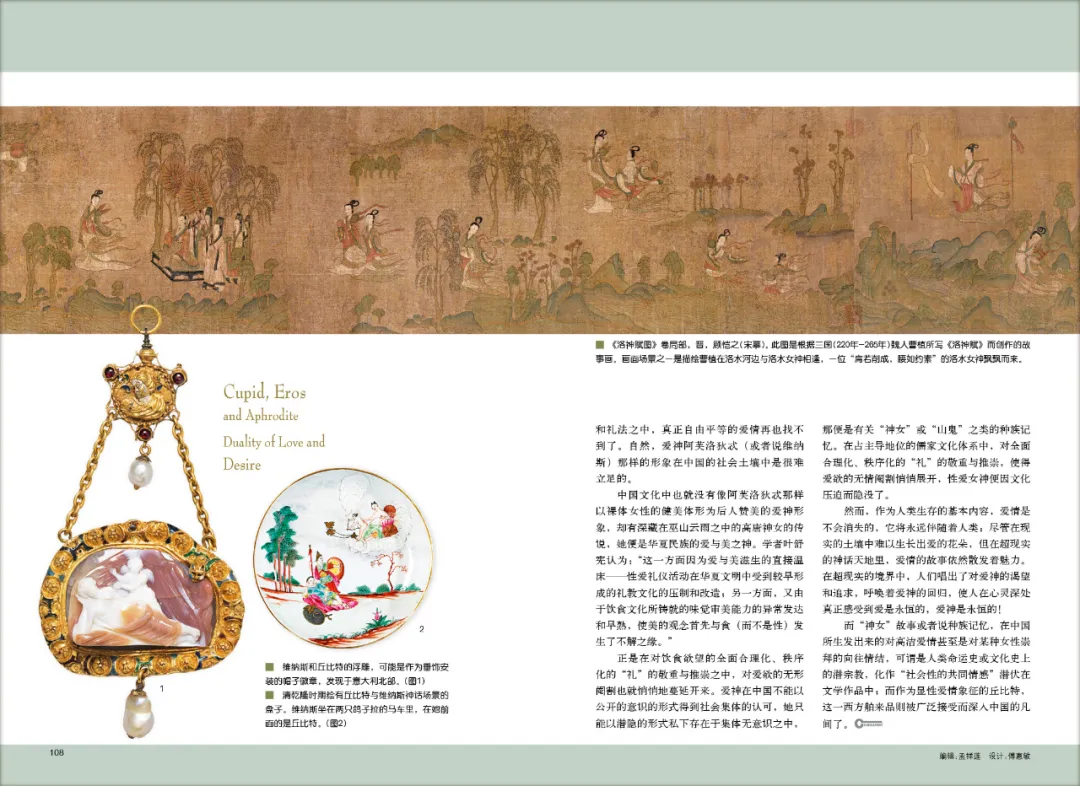

在希腊罗马神话中,丘比特与维纳斯渊源深厚,但在中国提到爱情的象征,人们多半想到的都是“丘比特之箭”,而非爱神阿芙洛狄忒(或者说维纳斯)。这一现象除了与丘比特作为爱情的象征早已深入人心有关之外,应该与中国的儒家礼仪文化传统有着难以拆解的关系。

自春秋以来,中国古人几乎都是在道德伦理的条令下完成传宗接代的天职,而那种狂欢的歌舞、大胆的私奔、令人心魄激荡的幽会、甜美的相思都淹没在重重教规和礼法之中,真正自由平等的爱情再也找不到了。自然,爱神阿芙洛狄忒(或者说维纳斯)那样的形象在中国的社会土壤中是很难立足的。

中国文化中也就没有像阿芙洛狄忒那样以裸体女性的健美体形为后人赞美的爱神形象,却有深藏在巫山云雨之中的高唐神女的传说,她便是华夏民族的爱与美之神。

爱神在中国不能以公开的意识的形式得到社会集体的认可,她只能以潜隐的形式私下存在于集体无意识之中,那便是有关“神女”或“山鬼”之类的种族记忆。在占主导地位的儒家文化体系中,对全面合理化、秩序化的“礼”的敬重与推崇,使得爱欲的无情阉割悄悄展开,性爱女神便因文化压迫而隐没了。

然而,作为人类生存的基本内容,爱情是不会消失的,它将永远伴随着人类;尽管在现实的土壤中难以生长出爱的花朵,但在超现实的神话天地里,爱情的故事依然散发着魅力。在超现实的境界中,人们唱出了对爱神的渴望和追求,呼唤着爱神的回归,使人在心灵深处真正感受到爱是永恒的,爱神是永恒的!

而“神女”故事或者说种族记忆,在中国所生发出来的对高洁爱情甚至是对某种女性崇拜的向往情结,可谓是人类命运史或文化史上的潜宗教,化作“社会性的共同情感”潜伏在文学作品中;而作为显性爱情象征的丘比特,这一西方舶来品则被广泛接受而深入中国的凡间了。

本文节选自《文明》2023.02月刊

特别声明:本文为新京报客户端新媒体平台"新京号"作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表新京报的立场及观点。新京报仅提供信息发布平台。