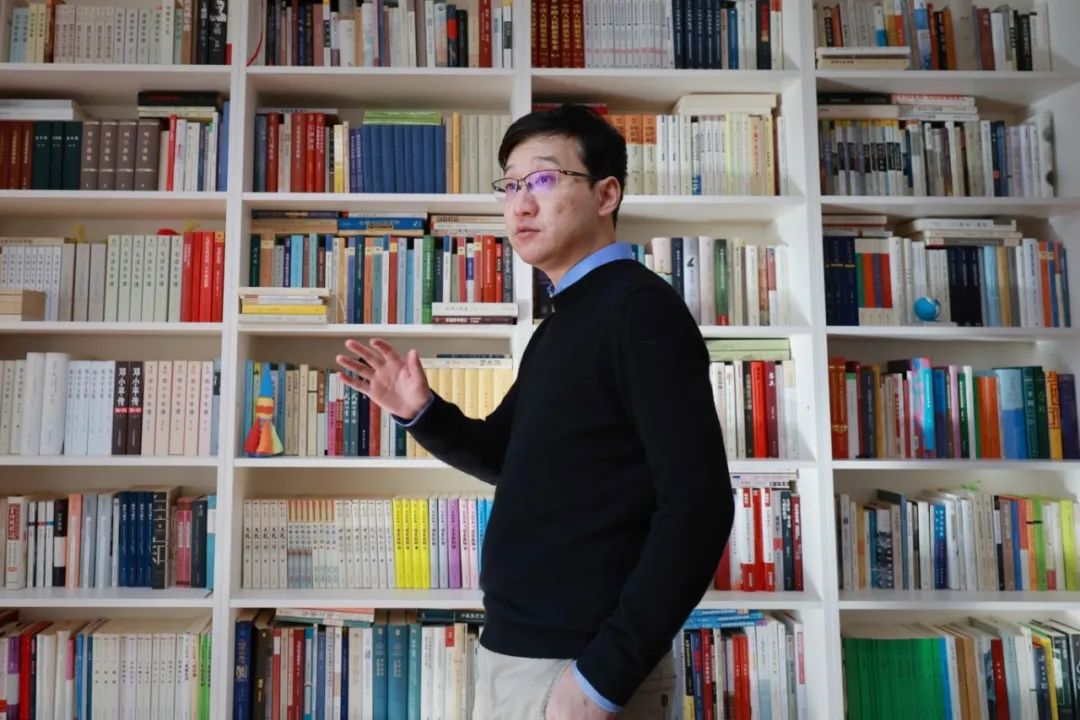

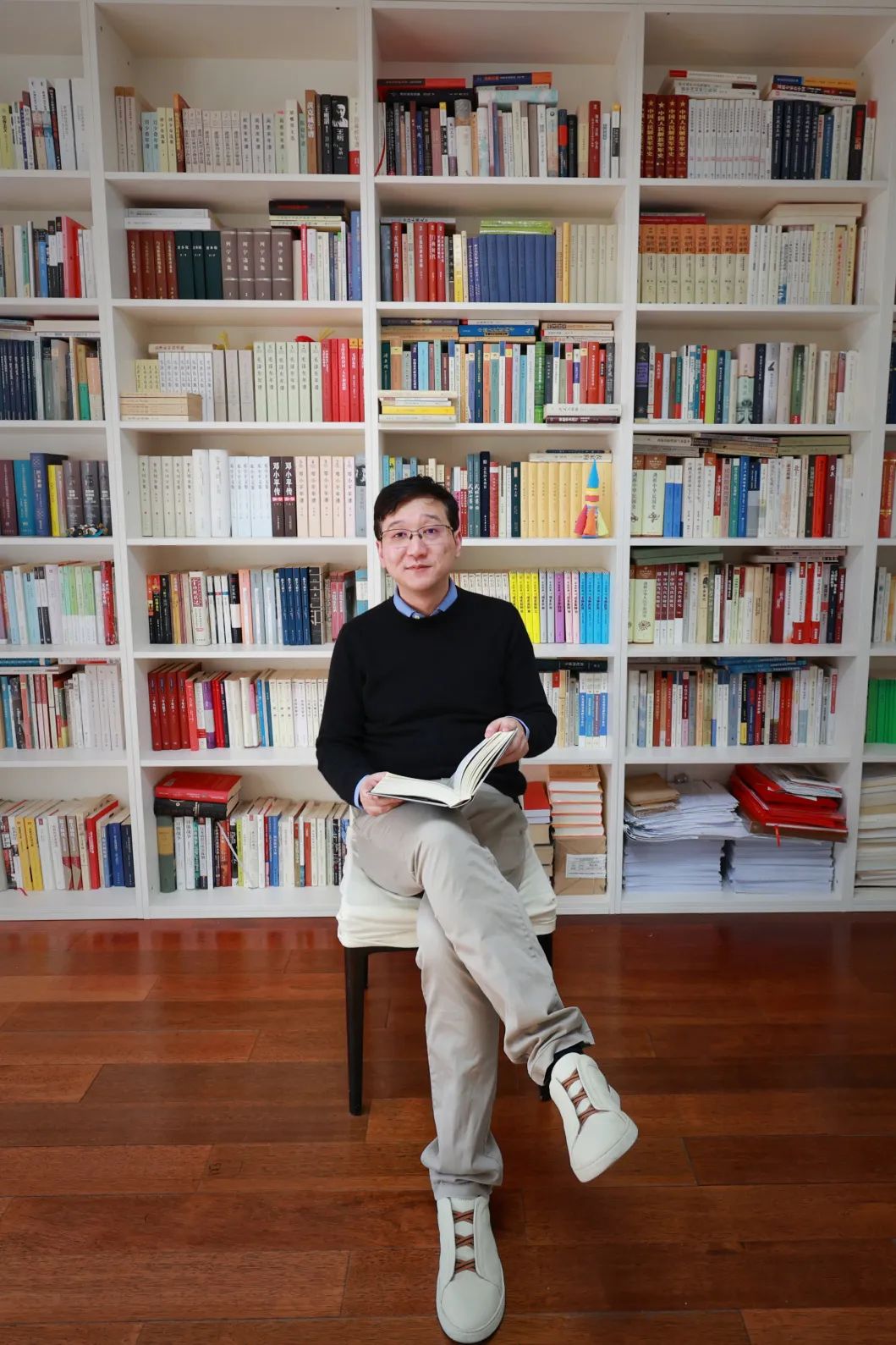

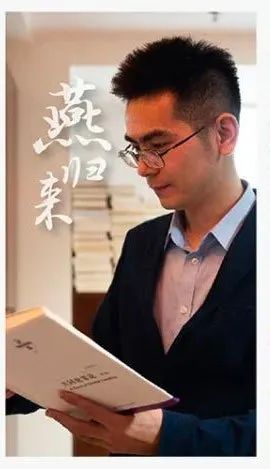

2005年,作为大一新生的赵诺从三角地附近的书店里走出,怀里揣着他在北大买的第一本书:田余庆先生的《东晋门阀政治》。二十年过去,赵诺在北京大学完成了本科到博士的学习,从历史学系的学生变成了马克思主义学院的教师。

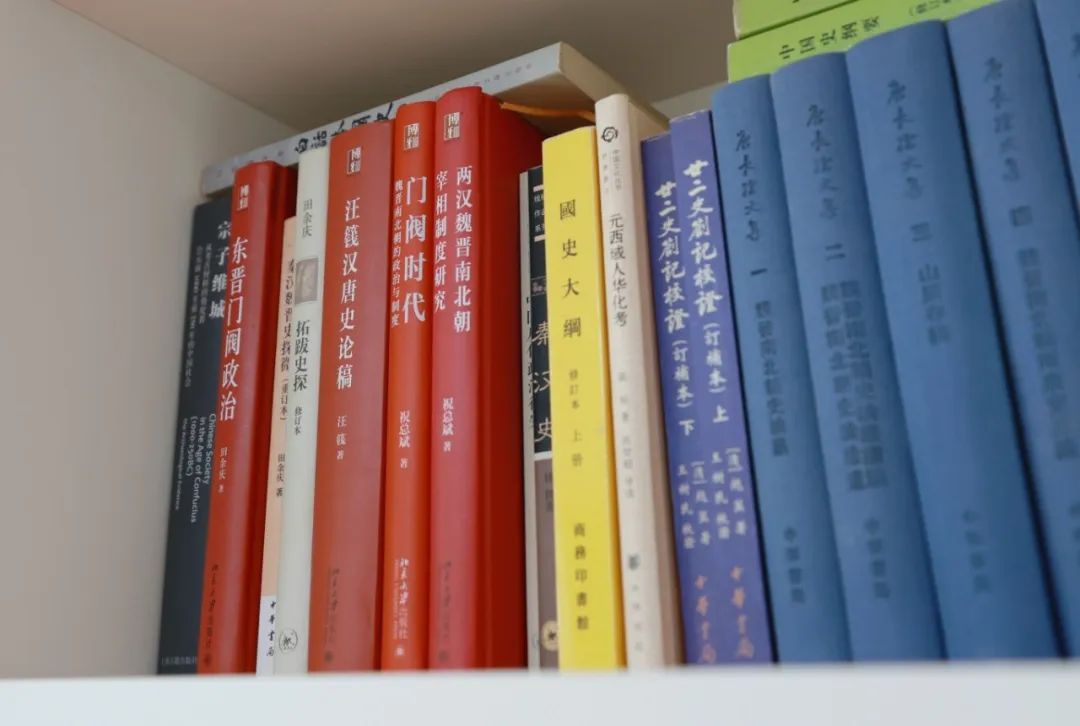

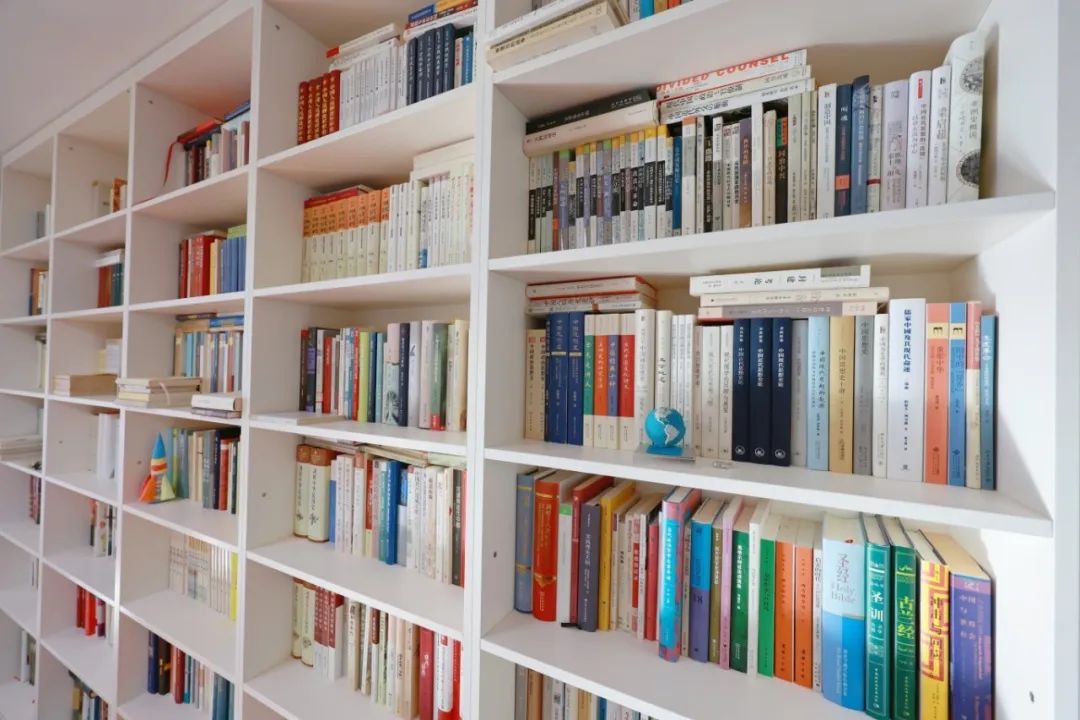

他的书架也从二十年前的宿舍一角蔓延成如今顶天立地的书墙,当年的那本《东晋门阀政治》已换成后来出版的新版;但不变的是,他依然站在书架旁,用指尖摩挲纸页,就像划过寸寸光阴。

“读书人”的“知与未知”

采写 | 隋雪纯

摄影 | 曹梦瑶

赵诺时常来到他的书架前走走,抽出一本书,重读其中片段。

从书香一室到巍巍太行,读之所及,行之所至,都是心灵与世界的互搏。

用具体的研究问题触及更广阔的世界,他起于困惑,探索不止,始终好奇。

求

师

《东晋门阀政治》被视为田余庆先生的代表作,深入探索魏晋南北朝的士族政治,阐明了东晋百年门阀政治形成、发展和衰落的过程。书题“政治”二字仿佛一种伏笔,恰与如今赵诺主要的研究领域——中国现当代“政治史”形成呼应,虽然与田先生研究高层、全局性的传统政治变迁有所不同,赵诺主要围绕中国共产党中层干部群体考察抗战到解放战争时期的“中观政治史”,但是赵诺作品中关注的“政治文化”“土客问题”“进退升降”都与田余庆先生当年所示之思路和轨辙有暗合、有承续。

这种代际的学术连贯性,大概得于赵诺求学期间在北大历史学系受到的严格学术训练。读博时导师杨奎松教授提醒他“史料不过夜”,使所见材料得到及时抄录、整理和消化;而在博士论文选题确定前,杨老师即提醒当时“杂事缠身”的赵诺要充分利用平时的零碎时间坚持做出详细的大事记(史料长编):“把灵光乍现的东西尽量凝固下来。”这一习惯不仅让当时的赵诺颇为受益,也是他如今帮助自己指导的同学逐步进入“研究状态”的重要方法。

老师们对赵诺的影响不仅在授业传道,更给予他读解人生的启迪。那一幕幕已长久镌印于他的记忆:有的老师在讲到东汉士大夫群体读书学问和品性气节时眼眸闪亮;有老师在和同学们聚餐时提醒大家:在保持“批判性”的同时读书宜见人所长;有的老师告诉自己读书做事要有收有放。正是在一位位老师的言传身教中,赵诺也逐渐学会如何更好地“看自己、看他人、看世界”。学术传统与躬亲垂范完成了辗转相承的接力,也形成了一辈辈学人们共同的气质和基因,最终化作赵诺专著扉页上那句“献给我的老师们”,沉静而庄重。

除了田余庆,陈寅恪、钱穆、唐长孺、周一良等史学大家和邓小南、阎步克、罗志田、杨奎松、王奇生、罗新、黄道炫等前辈师长的著作放置在赵诺书架上的重要位置,他们是赵诺等新一代学人的最深情、厚重的根系,知识和学问在纸页间绵延,密密陈列的书籍连成了学脉传承的线,跨越专业之壁在一室书房中流淌绵延,终成无形之河。

太

行

如果说将史系学人著述作为大学书架上的第一本书,是出于一个年轻学生寻觅学术门径的某种直觉,那么走向“太行山”,则是他在成为一名逐渐成熟的学者过程中的清晰选择。

虽然学术研究没有“固定套路”,北大的研究传统还是为他确立了根本治学原则——“材料与议题的适配”,且是“永远动态的、平衡的过程”,他尝试为我们作出更通俗的解释:“具体地来说,就是‘有一份材料说一分话’。”

但是,面对同一份材料,不同的人说出的那“一分话”并不一样:“这就涉及研究者面对这个世界到底有什么‘存量问题’。”赵诺尝试用他的研究“回答、回应自己头脑中真实存在的困惑”,并将中国现当代政治史、思想文化史作为深耕议题、探索世界的锚点。

抗日战争时期,中国共产党在敌后先后建立了一系列根据地,太行根据地则是其中颇具代表性又兼具独特性的一个:不仅走出了二十余位党和国家领导人,还为全国各地输送了大量干部,太行根据地的干部群众也为中国共产党的革命事业做出了重要贡献。然而,赵诺发现,对太行根据地的研究虽然并不鲜见,但专门针对根据地干部群体和整党整风的研究则非常稀缺:

“我们不太了解这场革命的行动主体是什么样子的,但正是这样一种群体的政治成长,超越了所谓传统政治体内部之人事代谢,形成长期、巨大的思想、社会效应。这是我的关切所在。”

相比于“组织形态史”对组织构造、关系网络、运作机制等层面的研究,他更关心中国共产党干部群体,想了解他们的行为选择和精神抱负:“从‘组织’进入,再去更多面对‘组织中的人’,这是学术积累和研究的自然推进。”因此,赵诺整个博士论文阶段的研究,即尝试以“中观政治史”视角,努力复现一部革命年代的“政治成长史”。

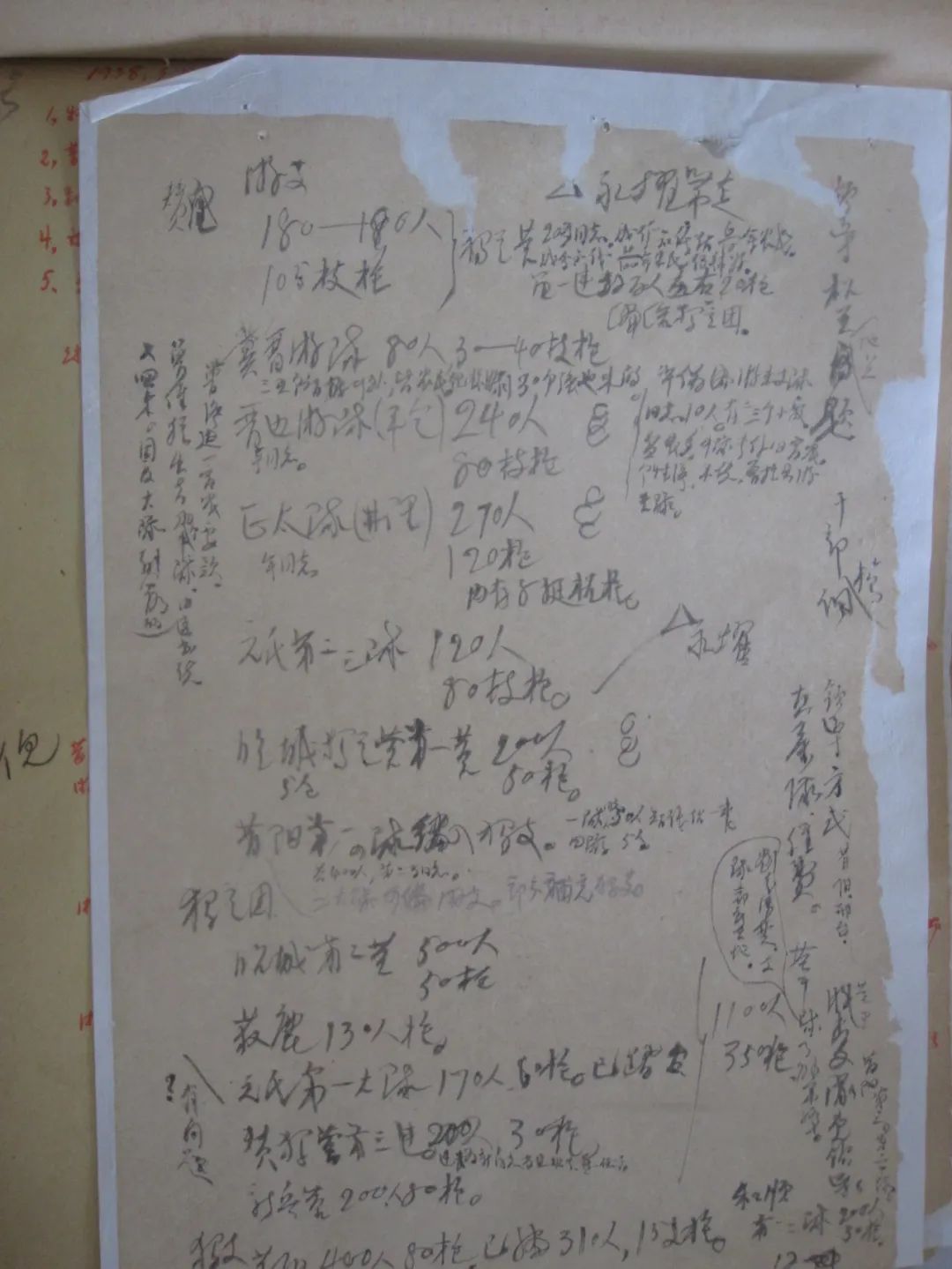

从读书人到撰写者,不仅是身份的转变,也面临着一部专著的雏形以何种素材作为基底,这不仅深刻决定着研究的结果,也与赵诺始终追寻和关注的革命史中“深层事实”息息相关。为此,他往返于河北省、山西省档案馆,不仅将山西省档案馆馆藏革命历史档案以及河北省、山西省八家档案馆所藏未刊档案史料纳入笔下,还搜集到一批平时较难找到、近两千页的整风类档案。

赵诺希望“深入干部个人的内心世界并最大限度贴近历史发生的现场”,因此倾注大量心力于一手资料,不仅搜集到四十余册老干部个人传记、文集、回忆录、日记等材料,还前后走访了二十多位曾在太行根据地工作、战斗过的老干部。同时,他也下功夫阅读马列主义著作(包括各种当时风行的普及类理论读物)和左翼文学作品,努力仿拟研究对象的知识背景。基于是,他的研究不仅以宏观的整党整风为线索,串联起自1940年前后至1949年的中共革命政治史脉络,更着眼于心理、思想的细节深描,让他的表达既扎实严谨,也能够生动活泼、鲜明立体。

个人收藏革命历史档案资料

研究过程中,最大的挑战莫过于田余庆先生曾提到的“如何容纳反证的问题”。赵诺说:“就材料相对丰富的现当代史研究而言,构拟一个能大致自圆其说的逻辑或者说解释框架并不太困难,难的是如何处理复杂的,尤其是大量矛盾冲突的史料。”他发现,当进入细部、核心史料时,会发现自己先前的多数预设“都不太经得起检验”。也正是这些大规模一手资料所提供“偏离预设”的发现,让他得以钩沉出鲜活的史实,用专深、富有代表性的个案展现根据地干部在革命战争年代的党内政治生活,剖析政治生活史中的思想史内涵。

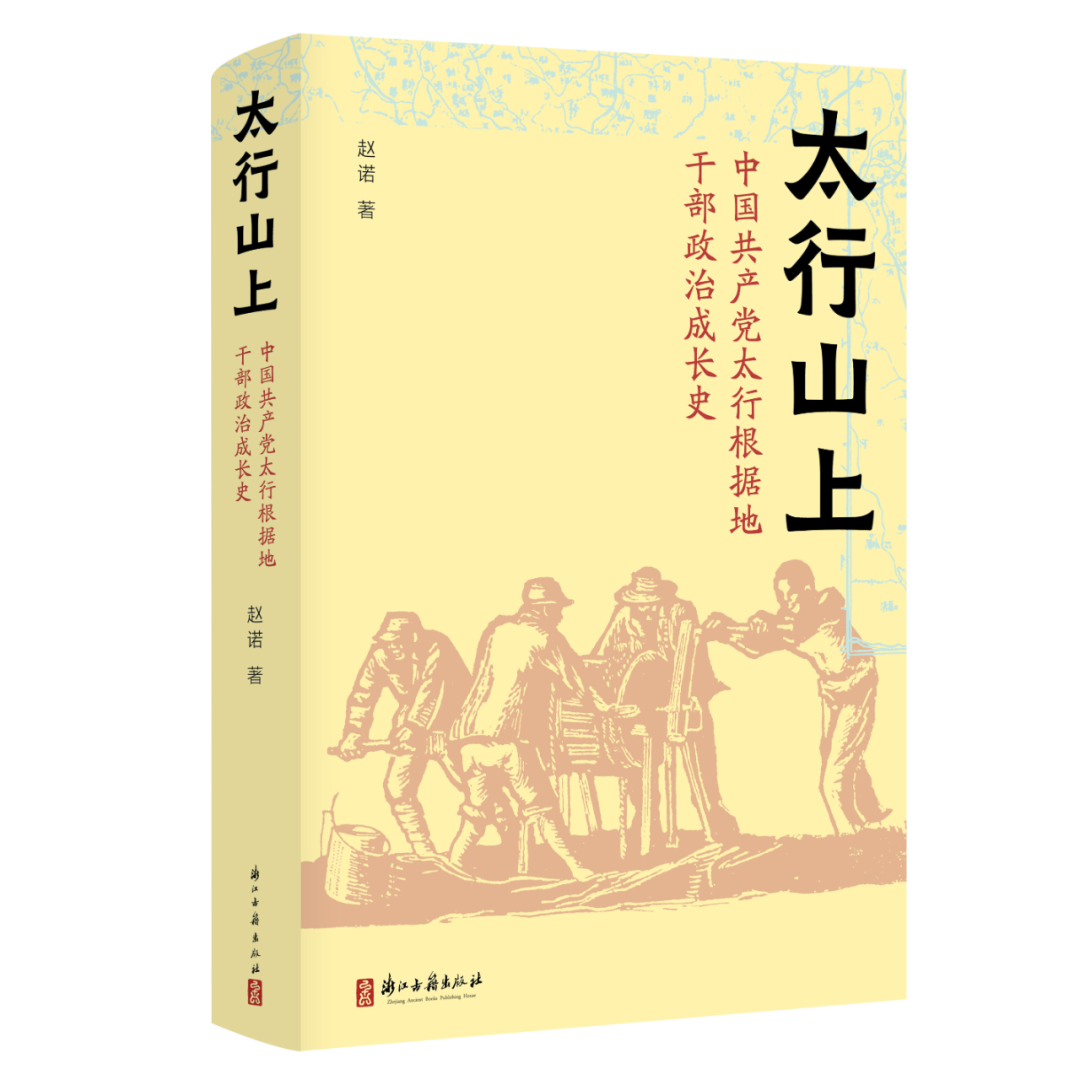

从书房中阅读研究文献,到地方搜集、阅读各类档案史料,赵诺也在“阅读”太行干部群体的思想世界。他的博士论文最终凝结出版成为《太行山上:中国共产党根据地干部政治成长史》一书,入选中国历史研究院评选的“2023年度中国历史学五部好书”,并获得第三届“新史学青年著作奖”。

《太行山上:中国共产党太行根据地干部政治成长史》书影

因

果

初三时某个中午,赵诺再次走进他过去购买、租借武侠小说的书店。少年时的他喜读金庸、古龙、梁羽生、卧龙生、温瑞安等等,对旷逸洒脱、行侠仗义的梦想甚是幻想,让武侠小说和历史演义小说、漫画书一起,构成了他思想资源、价值观念“最底部的东西”。而这一次,他买了一本印刷较为粗劣的《传习录》。

“心之本体原自不动,心即性,性即理,性不动,理不动”“乐是心之本体”“持志如心痛”“知而不行,只是未知”“一念开明,反身而诚”“随感而应,无物不照”……读起来虽只是一知半解,但这一句句一段段仍直抵心灵,帮助那个处于“青春期后半段”的他“与困惑、欲望自处”“尝试运用理性处理自我、他人及外部世界的关系”。回头看来,赵诺认为当时读《传习录》似乎“并没有让自己思想更澄明,可能还让头脑中疑问更多了”,但懵懵懂懂间给了他“一种自适的途径”。多年来,《传习录》仍是长期放在他案头的几本书之一:

“王阳明好像是不断与我沟通、交流的一个人,可惜我并不够敏锐,至今可能其中十一都没能真正把握,但我依然试图去理解他,去年开始读《朱子语类》,似乎让我对《传习录》的理解多了一点点。”

——治史与修心本是相辅相成,前者在历史迷雾中寻找真相,后者在反躬自问中安顿自己。到北大上学以来,赵诺从孔子、王阳明读到柏拉图、亚里士多德,在不断叩问“美德”与“善治”;他读希罗多德、修昔底德,“反复踌躇于历史之根脉到底是‘风俗教化’还是‘成败兴亡’”;他爱读俄国文学,时不时重新翻翻《当代英雄》《战争与和平》《卡拉马佐夫兄弟》《罪与罚》的片段,穿梭于“大历史”和“小历史”之间。

阅读是享受,也是缠斗。他在读书过程中越发体会到:“相对于那个未知世界,人处于绝对的无知状态”,但在生疑释惑的思虑世界里徜徉往复,他渐渐积蓄了对历史、对现实、对未来的提问能力,所以在他眼里,

“如今在不同场合反复被强调的学术研究的‘问题意识’,最好还是自然生成,因为每个人的困惑不一样、困惑的针对性也不一样,自然生成的可能才是本质性的真问题。”

这可能就是赵诺眼里学术研究里“存异”的基础。

整天满脑子困惑的赵诺又自认为是个“粗疏市侩的人”,且因为这种性格“才没被这一大堆问题搞得很累很敏感”“自己甚至始终缺乏某种文科思维或者说审美能力,而过度关心历史的因果”。所以,他觉得自己大致属于“好读书,不求甚解”,因为他可能最关心的是书的“走向”,其实也就是里面的因果。他认为,对于一部书,无论是历史、哲学还是文学领域,特别体现其品位、水准的是“走向的把控”“电影、音乐、动漫可能也类似”。正像用整体的视角看待一部书的来龙去脉,赵诺对历史研究的理解也是“执果索因”。

作为党史、革命史领域的“学者”和“读者”,他并不排斥“后见之明”:“这本身是我们后来人观察历史、不必浪费或回避的优势,和同情之理解、容纳反证不矛盾。”作为研究和呈现历史的“作者”,他在尽力“抓取有效、有趣的样本、信息和片段”“呈现出那个时代的丰富性和历史走向的可能性”。以理解历史来回观自我、回应时代,赵诺的忖思所寄也逐渐变得不言自明。

现在的赵诺,也会时常想起读过的第一部武侠小说——《书剑恩仇录》。在他看来,金庸笔下的人物主角里,好像只有陈家洛是“一个真正的读书人”,但学了“百花错拳”的陈家洛始终处于困惑犹疑之中,“读书人能做的实在太有限”。只不过,“书剑”末带着憾恨绝尘西去的陈家洛,在《飞狐外传》中再次登场,困惑犹疑仍在,书生意气仍在,家国之志仍在,似微渺也激昂。

——“真正的读书人”将永远在知与不知间摇摆、苦斗。

所以,他驻足于书页间,于太行山,于革命战争,于改革风云,带着自己的所知与未知,凝望着历史的天空,试图寻得个因果。至于怎么认识这个“因果”?则可借用他2023年夏天在课堂上讲过的一句话:

“因果,可能是人的肉身在现世承受万千结果后,灵魂面向未来的——自问与自答。”

个 人 简 介

赵诺,2005—2015年在北京大学历史学系读书,先后获历史学学士、博士学位;2015—2017年在社科院近代史所做博士后;现为北京大学马克思主义学院长聘副教授;已出版专著《太行山上:中国共产党太行根据地干部政治成长史》(浙江古籍出版社,2023年)并发表中英文论文三十余篇,专业方向为中共党史、共和国史。

来源 | 北京大学融媒体中心

采写 | 隋雪纯

摄影 | 曹梦瑶

排版 | 唐儒雅

责编 | 曹梦瑶

<<左右滑动查看栏目>>

特别声明:本文为新京报客户端新媒体平台"新京号"作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表新京报的立场及观点。新京报仅提供信息发布平台。