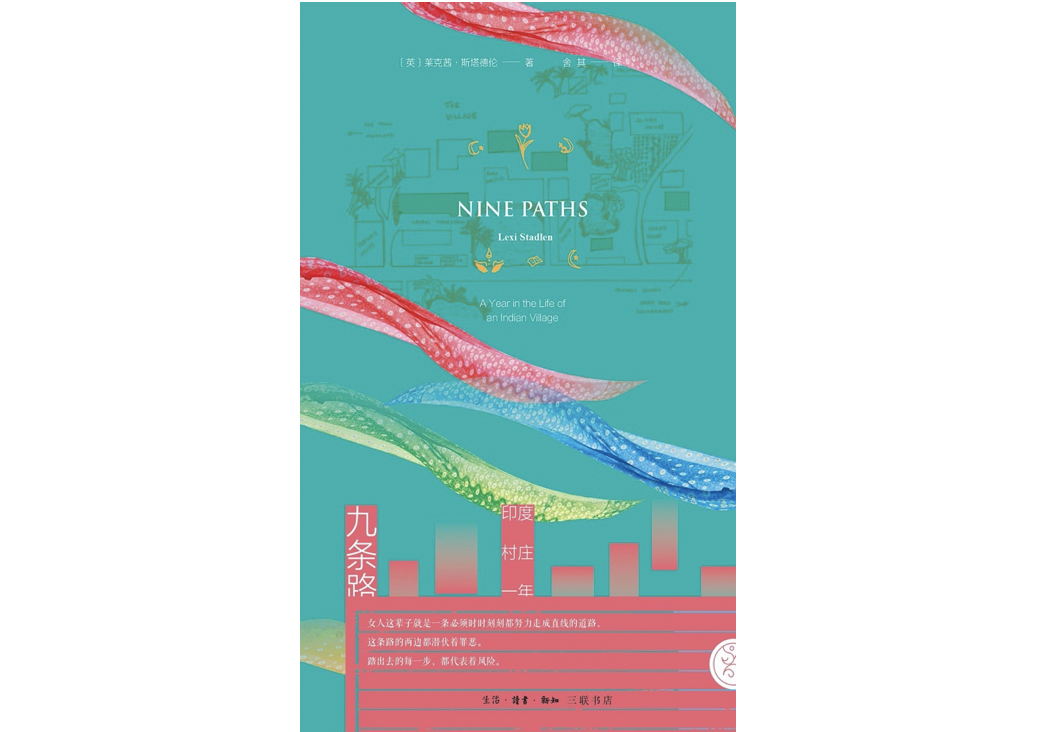

《九条路:印度村庄一年》,[英]莱克茜·斯塔德伦著,舍其译,生活·读书·新知三联书店|雅理,2024年9月。

撰文|朱桐萱(华南师范大学文学院)

“我从来都不理解,为什么民族志必须是一番论证,而不能仅仅关乎实然,不能是一件手工艺品或一次深入、持久的相遇的产物,它能时时提醒我们,我们跟那些我们永远都没有机会遇见的人有多么相似。”

——莱克茜·斯塔德伦

来自英国的作家、人类学家莱克茜·斯塔德伦,花费3年半的时间学习孟加拉语,了解印度和印度以外穆斯林的生活,而后于2015年“潜入”印度孙德尔本斯海岛上的一个村庄,在那里进行了16个月的田野调查。她如一部摄录机般记录下村庄里九位印度女性的婚姻生活,并打磨形成这一部人类学著作。然而,这本书并非传统意义上的人类学专著,它是去理论化的,没有采用任何专业术语,只是诚恳地描绘着女人们的生活,忠实地讲述着女人们意欲讲述的故事。这部没有术语堆砌的“反叛之作”颠覆了传统民族志的书写范式,用九位穆斯林女性的日常史诗,完成了一场关于人类命运共通性的论证。

1.对日常碎片的拼贴

故事围绕村庄里五个家庭中的九位女性展开,所叙皆为日常之事又不乏张力与戏剧性。与目录后的年历图表一致,叙事基本按照线性的时间顺序进行,从夏天叙述至次年夏天便收笔,似向未来延伸又似生活的普通循环往复。

印度电影《厕所英雄》(Toilet - Ek Prem Katha,2017)剧照。

气候、信仰、婚姻、家庭——女人们的生活是无数日常碎片的拼贴组合。对抗恶劣的气候是女人们生存的第一步。掌管海岛的“老天爷”喜怒无常,雷暴会将竹编和铁皮屋顶撕裂后卷入漩涡,使村民暴露于狂风暴雨之下。劈向地面的雷电或不留情面的洪水带走了某个孩童,在村子里似乎也只道寻常。最难熬的是盛夏,气温和雨量一起骤升,厚厚的泥浆,潴积的水塘,任何东西都不可能保持干燥清洁,病菌以苍蝇为介质在村庄里肆虐,所有人都在劫难逃。面对频繁造访的天灾,女人们将《古兰经》诵读转化为精神盾牌,用宗教仪式消解现实苦难。对于受教育程度不高又终身受困于家庭的小岛妇女而言,信仰是对抗困厄生活的唯一途径。礼拜天的伊斯兰女子学校总是人满为患,即使讲道由不断更替的、藏在屏风后面的男人主持,用好为人师的调调强调“女人的一生危机四伏,四处都有犯罪的可能”。

在无数危机之中,婚姻是作者着墨最多之处。斯塔德伦用九段婚姻样本构成微型社会实验室,精准呈现出了女人们在婚姻各个阶段遭遇的不同问题。从谈婚论嫁说起,16岁的鲁比娜多次相亲失败,因其有被拐带后失踪5天的“贞洁污点”;为爱情结合被视为耻辱,直至生育了三个子女,罗西尼仍因非经媒妁之言入门而被婆婆卡利玛处处针锋相对;家暴频发却又无从解决,日色渐暗之后,努拉熟练而麻木地等待着脾气暴躁的丈夫收工回家,以及随之而来的毫无缘由的毒打;作为母亲的女人要经历数次生死喜悲,无从谈起的避孕意识和极为落后的医疗条件,让贝希拉失去了八个孩子,有些是刚怀孕没几周流产失去的,有些是晚一些流产失去的,还有两个是出生两三周后夭折的;也有女人尝试冲破婚姻的牢笼,萨拉以出轨对抗出轨,被恼羞成怒的丈夫打断了一支胳膊。

由这些细碎日常交织而成的故事集里,斯塔德伦是全知全能的叙述者。她时而站在局外人的视角描述女人们的经历,时而又深入她们的内心捕捉其情感流动,甚至偶尔在某个时间点定格并插入一段人物的意识流,闪回至过去的某个片段,以解释这位女性缘何走上现在的道路。或先从某一视角展现事件的部分的面貌,而后在相隔几章的文字里,从其他视角多方位还原事件的本貌。

印度电影《摔跤吧!爸爸》(Dangal,2016)剧照。

但作为无所不能的叙事者,她从不试图挖掘某一事件的深层缘由,或对女人的某项抉择、某种想法加以评论,而是将所有已然发生的事实,用静描般无声似有声的方式置于文本之中,这是一种比论证更为有力的表达。苦难无需过多的阐释,呈现苦难本身即是对压迫最大的控诉。虽然为了故事叙述的完整或人物形象的连贯,作者创造性地将民族志转化为文学蒙太奇,但总体而言,她还是选择尽可能客观地呈现女人们真实的生活环境,“竭尽全力按照这些女人会采用的叙述方式组织这些故事”。

正文前的人物表和家族谱系表详尽地介绍了女人们在各自家庭中的位置;村庄地图笔触简洁,虽形似儿童绘本里的简笔插画,但斯塔德伦坚称这张地图“从地理角度来讲很精确,把所有人家、商铺的位置都精确地标记了下来”;年历时间表分别注明了印度教和伊斯兰教的节日,孟加拉的季节与对应的气候,以及一年中所有重要事件的日期,这些图表显示出人类学家的专业素养。而在语言文字的处理上,孙德尔本斯地区使用孟加拉语,而斯塔德伦用英语写作。为保留原汁原味的语言特征,她在“但凡能做到的地方都采用了直接引用”,试图还原女人们的语言组织方式。另外,斯塔德伦保留了很多与食物、服饰、宗教仪式相关的孟加拉语词汇,多用音译转写而非直接意译,以便读者能接近原境,靠近观察她们的真实生活。

2.聚焦于她们不为外界所知的特质

本书的可圈点之处绝不止斯塔德伦纪录片式的忠实叙事方式,更为可贵的是她对九位女性独树一帜又肌理细腻的塑造。她笔下的女性颠覆了印度女性往常给人留下的温驯的刻板印象。并非这些女人完全不具备柔软、顺从的特征,而是作者有意将视线聚焦于女人们身上更为坚硬的特质,以传达某种由内而外的、汹涌磅礴的女性力量。

斯塔德伦用不同动物比喻村庄里的女人,这些比喻在女性身上是鲜少得见的。她把贝希拉比作老虎,“动不动就火冒三丈,被激怒的时候很容易做出排山倒海一样的暴力行为”,把贝希拉的妯娌塔比娜比作豺狼,身手敏捷又精明强干,在几乎所有情形中都能占据上风,她们两人“都很直截了当,行事风格通常只有男人才敢那么干:嚼着槟榔,嗓音沙哑低沉,话里话外都是不容辩驳的看法和荤段子”。玛丽亚姆更像灰狼,虽已成为一个行将就木的寡妇,但“岁月的锈迹下仍存留着一丝她曾经拥有的力量和残忍”。

此类比喻略显夸张,但又与女人们的经历十分吻合:贝希拉手腕意外骨折,但因太过拮据而拒绝医治,而是自己用树枝和红色麻绳制作临时夹板,捱过疼痛;塔比娜年仅四十,肚皮上的疤痕却纵横交错——阑尾破裂、卵巢肿瘤、子宫切除,缺席的身体零件从未影响她的劳作能力;玛丽亚姆聪明又警觉,为了不让沦为寡妇的自己被逐出家门,一直死死握住家宅土地的所有权,以保证自己在家族中仍有一席之地。

结合女人们的事迹再看,斯塔德伦的比喻就显得更为精妙。她有意选取了森林生态系统中占据食物链顶端的生物作为喻体,契合了女人们生活的自然环境和社会环境,同时又与穆斯林女性在现实生活中的真实阶层形成极端的对比。在弱肉强食的环境中,唯有强势狠辣的一方才有立足之地。一个比喻加寥寥数语,原始的、质朴的、为了生存而无比坚韧的女性生命力便跃然纸上。

斯塔德伦笔下,与印度地方官僚力量过招的也多是女人们:阿莉娅加入新建政党,用房屋门口通向城镇的马路作为谈判筹码,为家庭和孩子谋取利益;塔比娜熟练地向区政府的官员行贿,以确保自家能领到洪灾补助,努力维系与本地官员的关系,以获得第一手的福利消息;卡利玛每年都要准备繁杂的证明文件(包括丈夫的遗体照片),并千里迢迢跑一趟丈夫生前供职的铁路局,才能够领到职工微薄的退休金。除了突出女人们的坚韧和独立以外,斯塔德伦也在女人和政府交手的描述中流露出一种后殖民的思想。作为来自前宗主国的人类学研究者,斯塔德伦把英国前殖民地女性的困苦归咎于“愚蠢的官僚系统——一种散发着无能而傲慢的臭气的殖民主义体系”。如此不留情面的批判是她为数不多的、直接表明情感立场的时刻。

令人动容的还有村庄里女性间微妙的关系。平日里她们总是剑拔弩张的。无休止的婆媳针锋相对,阶段性的妯娌攀比妒忌,屡见不鲜的母女争执大吵,对于无亲缘关系的其他女性,谈论其隐私、编造其谣言被视为一种闲时娱乐。

印度电影《印式英语》(English Vinglish,2012)剧照。

而在某些特定的时刻,她们又会倏然意识到自己与其他女性的深切联结。天灾是共情能力的催化剂。飓风过后村里房屋被毁,一向精明利己的卡利玛收留了邻居家六个脏兮兮的小家伙。一边感叹邻居多么祸不单行,一边感叹自己冲动之下怎么变得这么大方。血缘是柔软又坚固的女性纽带。阿莉娅力排众议保证女儿持续接受教育,她用深夜编织成型的缒线,托举起女儿天方夜谭似的大学梦。她试图在自己家建立起一种新传统,以终止下一代女性重蹈年岁尚幼便困于婚姻牢笼的覆辙。死亡有特殊的凝聚力。年迈的寡妇是最受唾弃的群体,阿希玛奶奶在自己排泄物的包围中狼狈离世,女人们三五成群围着遗体,哭泣着相互安慰,共同恐惧地想象着自己在耄耋之年也会落到如此境地。在捉襟见肘的困厄里,在尖酸刻薄的蜚语中,在狭窄逼仄的道路上,女人们顿悟,她们共享着相同的命运,扼住她们咽喉的是同样的双手。九条路,殊途亦同途。

译者舍其曾分享自己读这本书的感受:“也许因为同样是农村,她们身上的很多故事,读来又似曾相识。在她们身上,我仿佛看到我的母亲、我的姐妹,我很多亲族和朋友的影子。”我们轻而易举地透过女人们看到千千万万熟稔的身影,或许她们有相同的特质,或许有相似的经历,或许曾面对同样的场景。

九位女人走过九条不一样的来时路,过去的经历执不同的刻刀,将她们雕刻至棱角分明亦伤痕遍体。受困于无法逃离的方寸之内,琐碎的苦楚充斥其间,更显女人们的乐观难能可贵。斯塔德伦用女人们的梦境作为结尾。塔比娜梦见自己会死在手术台上,醒来却仍然痛觉分明地活着;玛丽亚姆梦见儿子出了一场事故,但幸运地得到真主安拉的饶恕;贝希拉梦想着生活中的一切得到保证;拉尼梦想着当上警察,拥有警服、目标和比身为女孩更多的能力;卡利玛常常梦见精尼(伊斯兰教中的一种超自然生灵);罗西尼的思绪逃离村庄、神游万里;努拉梦到故去的姐姐重回人世;萨拉梦见自己住进加尔各答城区的高层公寓,可以俯瞰脚下的城市;阿莉娅的梦里只有天园。

九条路,出路在何处。都在梦中。

注:封面题图为印度电影《厕所英雄》(Toilet - Ek Prem Katha,2017)剧照。

撰文/朱桐萱(华南师范大学文学院)

编辑/罗东

校对/穆祥桐