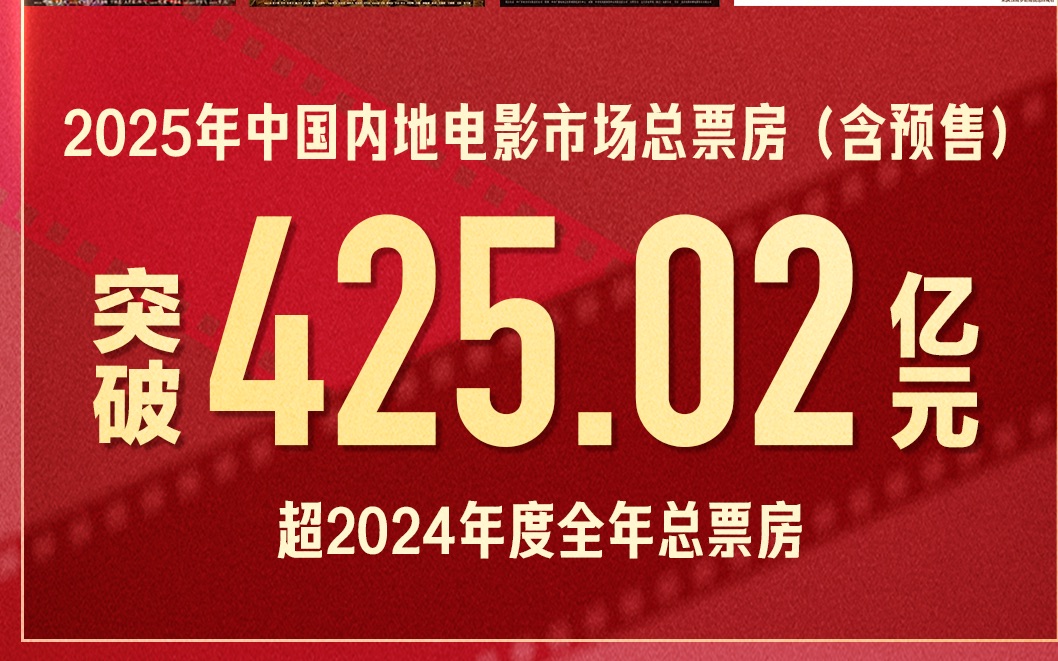

上周,在备受关注的国产电影《哪吒之魔童闹海》正式登顶全球动画票房榜之时,新闻与传播学院的张慧瑜老师正在向讲台下的学生们抛出这些问题:

1979年的《哪吒闹海》和2025年的《哪吒之魔童闹海》分别表现了什么主题?

《哪吒之魔童闹海》作为一种文化现象的时代意涵是什么?

作为北京大学最受欢迎的思政选择性必修课之一,“光影中的百年中国”迎来了它的第五个学期。虽仍在那间熟悉的阶梯教室,但诞生于改革开放初期的经典动画片《哪吒闹海》,却是首次加入课程安排放映的影片。明灭闪烁的荧屏之上,手持乾坤圈、脚踩风火轮的少年鲜活灵动,嬉笑怒骂皆回荡在那一方沉浸于神话故事的短暂时空。

每个人心中都有一个“哪吒”

“哪吒的前世今生”是本学期“光影中的百年中国”课程第一讲的主题。选择《哪吒闹海》作为首节课的赏析电影,既是与时俱进地呼应当下热点,让两代哪吒、两部经典在学术领域相逢,在联系与比照中激发出深刻的分析思考;也是基于电影本身的开创性意义,为学生理解艺术作品与社会历史的紧密交融提供绝佳范例。

作为我国第一部大型彩色宽银幕动画长片,《哪吒闹海》上映于1979年,由上海美术电影制片厂出品,在仅65分钟的时长里承载了几代人的童年回忆,代表同时期我国动画电影界的最高水准。如今,新一代的哪吒故事已然成为又一现象级的潮流。《哪吒之魔童闹海》的导演饺子曾在采访中提及,自己对哪吒的喜爱便是始于这部79年版本,其中的改编成功塑造了深入人心的传统英雄形象,启发他在致敬经典的同时大胆创新。

接连的票房喜讯刷爆网络,作为传播领域的学者,张慧瑜敏锐地关注到这一文化奇观背后的时代意涵,临时决定将哪吒主题加入自己的课堂,并作为新学期的第一讲。

哪吒闹海与孙悟空大闹天宫,是一样的英雄吗?

为什么哪吒与父亲李靖和师父太乙真人的关系大相径庭?

张慧瑜总会将看似显而易见的答案转化成问题,鼓励学生突破常有的思维定势,探索更进一层的实质。播放电影前,留给学生的思考密密麻麻地铺满了屏幕,不仅有对角色和情节的大量讨论,也从两部电影的异同出发,引导出更多植根于中国社会的广泛议题。随着开放性问题逐渐深入地试探,如何带着目的去观看电影、如何认识和理解电影都得以清晰。

而观影后的讨论时间也与普通模式不同,张慧瑜并不会再将问题清单依次朗读,而是由学生任意挑选进行分享,数量不限,思路角度更是自由。因此,常会有问题来不及在课堂上探讨,但问题存在的本身自有其力量,像漫不经心抛出的颗颗石子,依旧会在平静的水面上泛起涟漪。

比起那些终无法穷尽的答案,“问题还能这么问”似乎是这个课堂带给所有人更有意义的启发。

在最新版电影出圈又出海的现象背后,除了创作者无比出色的专业能力,更有哪吒形象引发的情感与价值共鸣。于张慧瑜而言,哪吒尤其代表着他对00后的观察印象,“自信、自主、有行动力,偶有抱怨但会持续坚定地前行”。时势造英雄,每个人心中都有一个“哪吒”,那些同样相信“我命由我不由天”的你我,正将中国的影响力日益推向世界舞台的中心。而这,也是课程根本指向的宏大主题。

须臾光影,洞见百年中国

开课于2022年春季,“光影中的百年中国”是北京大学教务长办公室对思政课改革创新的重要探索。该课程通过赏析“四史”主题的经典电影作品,在充分发挥电影艺术性和思想性的同时,加深学生对中国共产党党史、新中国史、改革开放史和社会主义发展史的认识。

每一部电影的选择都经过张慧瑜的仔细考量,尽可能涵盖不同领域和主题,在全方位展现中国各发展阶段风貌的基础上,优先挑选故事性强且观赏性佳的影片。

这些故事或贴近现实生活,或与特定议题紧密相连,都以更生动、多元的方式,让同学们在光影世界中感受着历史的脉搏,领悟“四史”的深刻内涵。

学生们的反馈是张慧瑜更新课程大纲的重要依据。尽管以往反响热烈的电影,例如《庐山恋》《李双双》等,会不定期“返场”,但目前依旧保持“常驻”的只有德国电影《青年马克思》一部。今年,便有接近半数的电影是首次纳入光百课堂的片单。

无论已经把电影翻来覆去看了多少遍,课堂上播放时,张慧瑜还是会坐在学生中间,再做一次认真的观众,将自己沉浸在黑暗的观影环境中,从头感受每一部作品的精彩。他笑言这是自己工作的“福利”,也是他深受导师戴锦华的影响,在分析讲解电影前对“完整性观看”的坚持。

“

一个电影本身就是一个小宇宙,你可以通过这个小宇宙延展出很多东西。电影影像本身就是一个完整的文本。

电影讲述的是哪段历史、电影摄制于哪个年代,都是影后讨论必不可少的提示要素。他鼓励学生从不同角度,甚至从相反的评价方向去思考问题的另一面可能。跳出主观的对与错,追问越多,个人的局限总归能被突破更多。

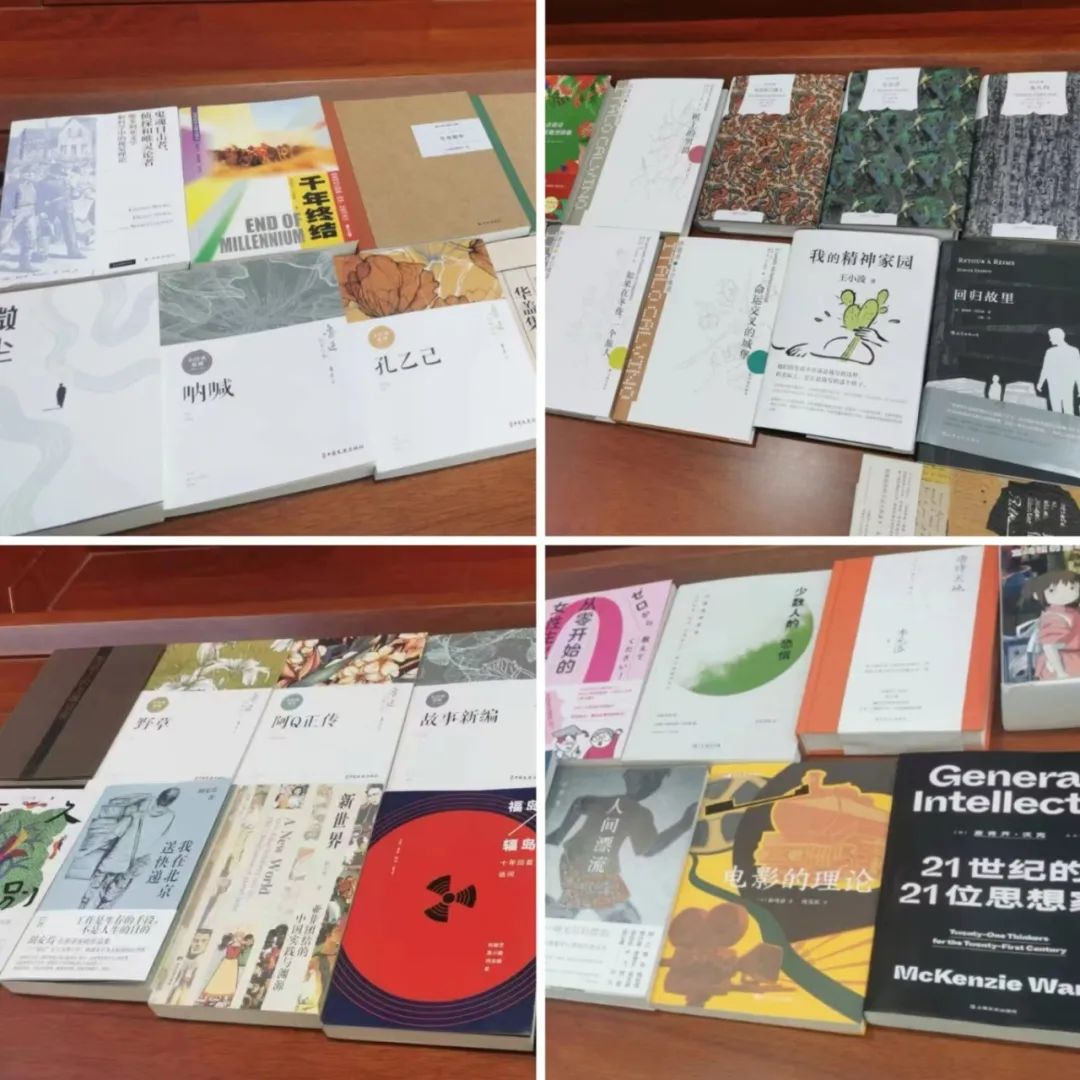

倾听学生见解时的张慧瑜总是挂着充满欣赏的微笑,对任何观点都持以强烈的好奇与欢迎,还会赠予发言者自费购买的书籍。这些书目大多是文史哲领域的课外读物。纸质书和老电影,在快节奏的当下都已颇似带有怀旧色彩的礼物,而精心包裹住的,是课程与他都在追寻守护的人文温度。

掌舵“电影夜航船”,寻觅停靠彼岸

影评,是一门电影赏析课必不可少的作业。对一部电影的深度思考和个人态度,在组织文字的高度理性化过程中得以厘清,最终内化成自己的收获与知识、自己生命底色中最真实的认同。

作为“光影中的百年中国”的期末考核形式,张慧瑜对影评的要求十分直接:评论体、第三人称、不要介绍电影情节、结合社会政治等角度……但在电影选择和内容主题上,却几乎没有任何限制。

“

每个人都可以有自己的感觉,都可以在电影中找到依据。没有对与错,只有深刻和不深刻之别。

为了激发学生对电影的独创性观点,张慧瑜坚持更新着自己创办的公众号“新青年电影夜航船”,发布每学期作业中的优秀影评,偶尔分享自己的影视文化研究;同时服务于教学目的,在提升学生成就感之余,为新选课的学生提供参考范例。

“电影夜航船”之名起源于21世纪初“北大新青年”网站的电影板块,张慧瑜曾在其中担任兼职编辑,是他在学生时代接触感悟式电影写作的起点。

网络影评意外地成了他安放思绪的一大媒介,数十载后,他将这份发表的快乐引入了自己的课堂。

如今,公众号简介的结尾写着:电影是一份邀请,邀请更多的大众对未来的探险。那些曾经接受邀请的人们,在被光影触动的瞬间找到灵魂暂时停歇的彼岸,亮起灯塔,吸引更多人登上甲板,登上那准时启航的夜航船。

“新青年电影夜航船”公众号截图

从“集市”出发,抵达真实与具体

电影是一种介质,作为社会性的公共产品,勾勒世间万象,最终指向人与人之间复杂而深刻的联结。当放下自己,走近他者,写作则是证明在场的最好记录,打捞被岁月尘封的感动,对抗时间洪流里的遗忘。

“

赏析电影只是一个形式,让你学会基于更广阔的社会和时代理解问题,用更辨证的态度理解历史。非虚构写作和讨论电影是一样的,它是另外一种形式,只不同在于你是通过文字书写的方式,来接触到你觉得很值得书写的事情。

在张慧瑜开设的所有课程中,非虚构写作都是他对学生的基础训练,“光影中的百年中国”也并不例外。与电影常有的传奇色彩不同,非虚构写作选择将目光聚焦于街头巷尾为生活奔波的芸芸众生,这种“以人民为中心”的故事理念也与课程主旨相契合。

在非虚构写作的世界里,每一个平凡人的经历都值得被书写,每一段看似普通的人生都有其独特的价值。每个学期他都将这份作业的主题定为“可信、可爱、可敬的中国故事”,强调关注身边“熟悉的陌生人”,通过采访和查资料,以小组合作的形式完成一篇叙述体的纪实作品。

集市总是熙熙攘攘、热热闹闹,就像学生们带着自己笔下的故事,在他另一公众号“新青年非虚构写作集市”上的齐聚交流。内容依旧宽泛,惟有真诚共通。

在和祖辈的交谈中梳理出不为人知的家史、在与专业人士的对话中摸索来去何方、在对一个陌生人的研究里窥见人生百味与沧海桑田……每个人都从“集市”出发,并相信真实与具体,终将随着笔端停落而抵达。

在熙攘而变得逼仄的世界与富足而封闭的“宅”之间,在影院“洞穴”与黑镜的闪烁之间,电影与文学仍是我们望向世界的窗口,是我们破镜而出的可能。——戴锦华

来源 | 北京大学融媒体中心、北京大学教务长办公室

文字 | 尹乐怡

图片 | 朱成轩、受访者提供

排版 | 王俊晔

责编 | 曹梦瑶

<<左右滑动查看栏目>>

特别声明:本文为新京报客户端新媒体平台"新京号"作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表新京报的立场及观点。新京报仅提供信息发布平台。