撰文/春平

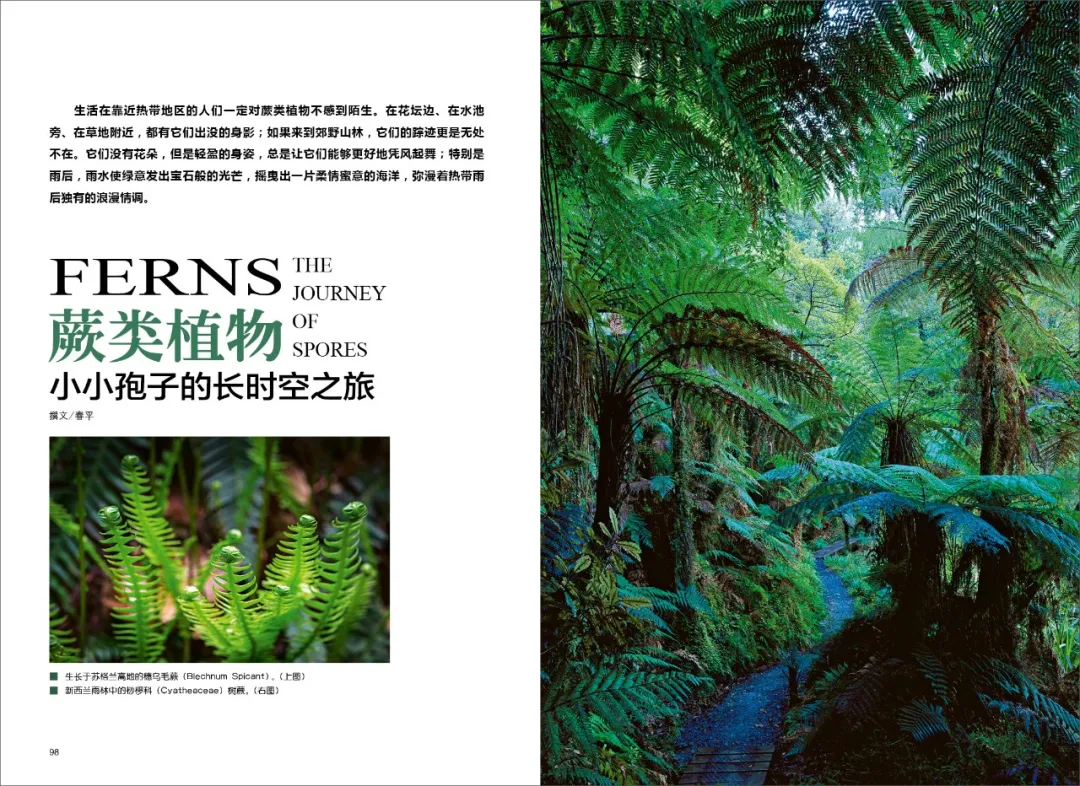

生活在靠近热带地区的人们一定对蕨类植物不感到陌生。在花坛边、在水池旁、在草地附近,都有它们出没的身影;如果来到郊野山林,它们的踪迹更是无处不在。它们没有花朵,但是轻盈的身姿,总是让它们能够更好地凭风起舞;特别是雨后,雨水使绿意发出宝石般的光芒,摇曳出一片柔情蜜意的海洋,弥漫着热带雨后独有的浪漫情调。

大 自 然 的 巧 思

没有树高,没有花香,蕨类植物大多数都极为谦逊,只在路边隐隐透出一丛淡淡的绿意。但是你只要走近它,就会被它富有韵律的身姿所吸引。细细的叶轴,叶子交叉对称般从两侧长出来,形成长长的一串又一串,一丛又一丛,好似摇摆的衣裙。

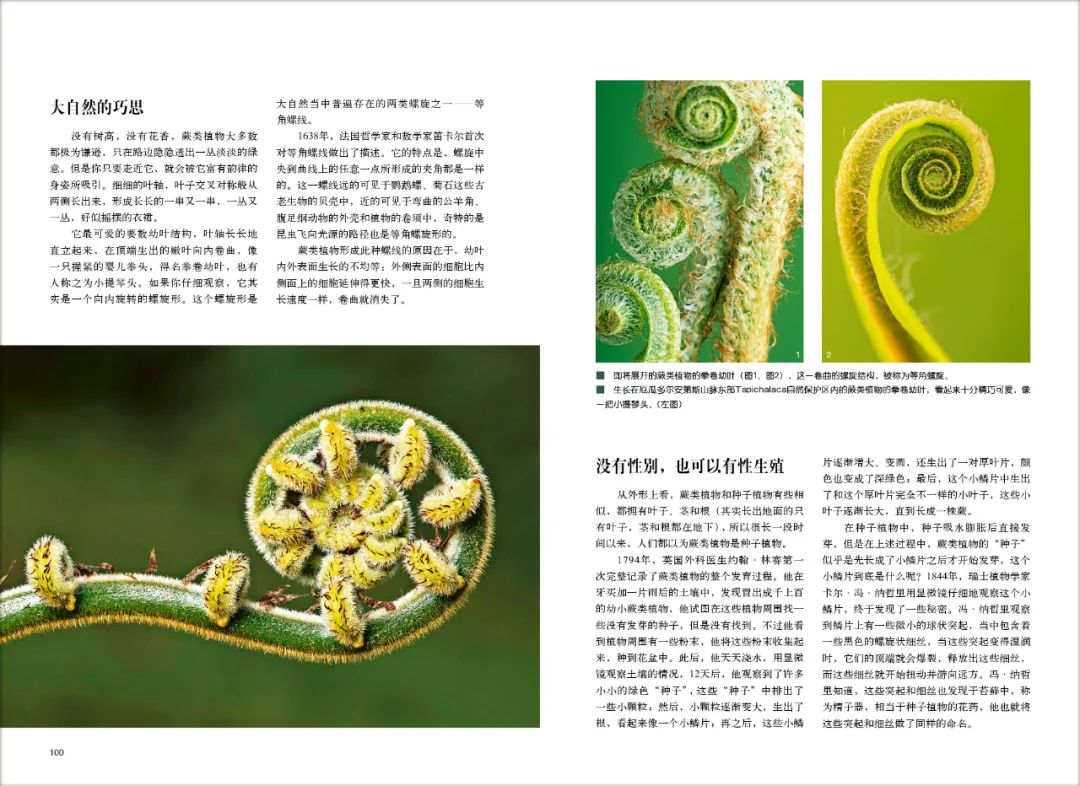

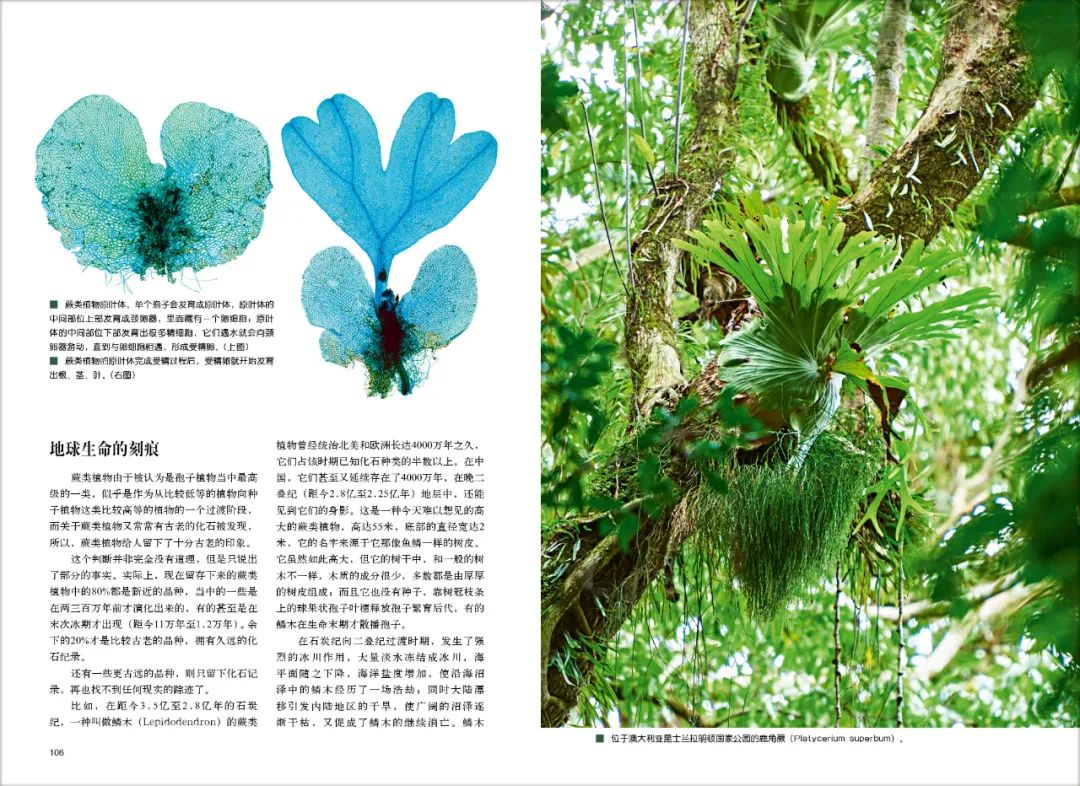

它最可爱的要数幼叶结构,叶轴长长地直立起来,在顶端生出的嫩叶向内卷曲,像一只握紧的婴儿拳头,得名拳卷幼叶,也有人称之为小提琴头。如果你仔细观察,它其实是一个向内旋转的螺旋形。这个螺旋形是大自然当中普遍存在的两类螺旋之一——等角螺线。

1638年,法国哲学家和数学家笛卡尔首次对等角螺线做出了描述。它的特点是,螺旋中央到曲线上的任意一点所形成的夹角都是一样的。这一螺线远的可见于鹦鹉螺、菊石这些古老生物的贝壳中,近的可见于弯曲的公羊角、腹足纲动物的外壳和植物的卷须中,奇特的是昆虫飞向光源的路径也是等角螺旋形的。

蕨类植物形成此种螺线的原因在于,幼叶内外表面生长的不均等:外侧表面的细胞比内侧面上的细胞延伸得更快,一旦两侧的细胞生长速度一样,卷曲就消失了。

不是种子的神奇孢子

蕨类植物的生殖方式比动物、人类以及种子植物多了一个步骤的关键在于:孢子。那么孢子到底是怎样一个特别的存在呢?

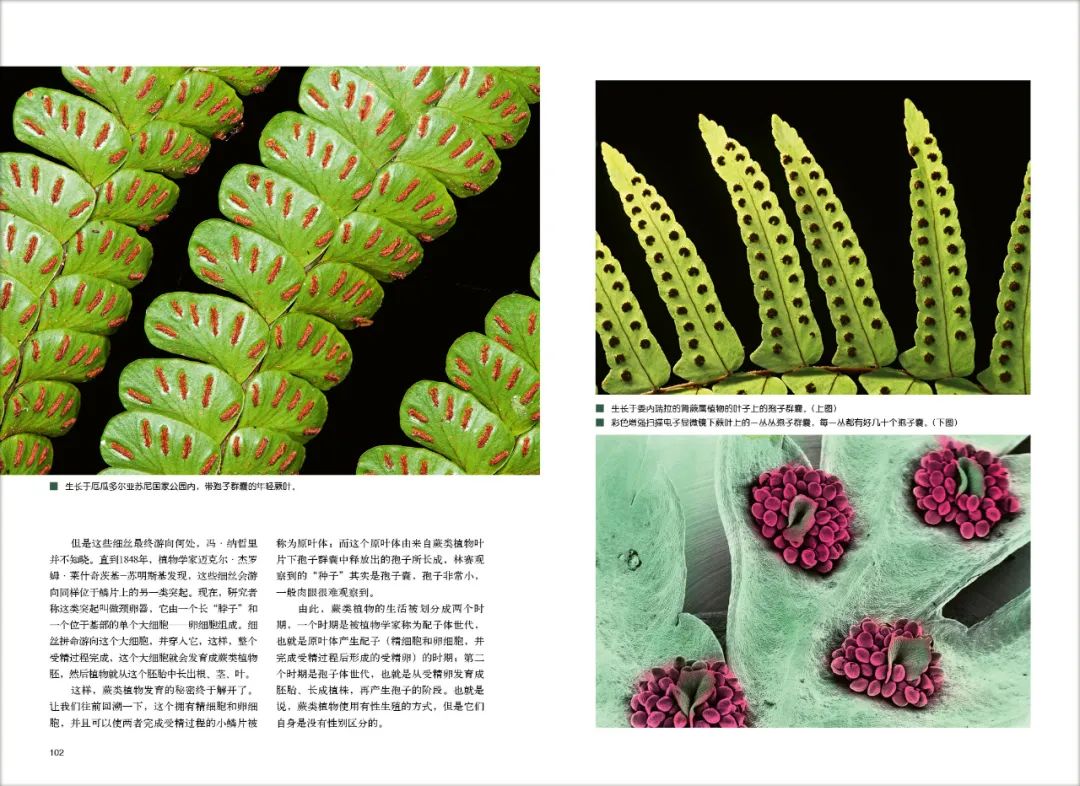

孢子被包裹在孢子囊中,孢子囊通常生在蕨类植物的叶子背面,以群丛的方式有规律地分布,看起来很像一颗颗虫卵。孢子囊成熟之后,会破裂,并将孢子弹射向空中。孢子就这样随风飘散到很远的地方,当它们落到合适的土壤上,就可以发育成原叶体。

孢子仅含有一个细胞,所以蕨类植物的孢子都很小,最大的孢子只有沙粒或针尖大小,直径大约1毫米;多数孢子的直径在30至50微米。

大多数蕨类植物仅产生一类孢子,也就是“同型孢子”,通俗地说,就是没有性别的孢子。少数会产生两类孢子,即雄孢子和雌孢子,称为“异型孢子”。在全世界300个属的蕨类植物中,仅有7个属于 “异型孢子”。

大多数孢子都是棕色或黑色的,当然也有黄色或绿色的孢子。绿色的孢子因为含有叶绿素,因而可以进行光合作用,这意味着它们具有更强的活性,更容易发芽,但也消耗得更快;而非绿色孢子通常可以进入休眠状态,甚至可以存活数年。

有一点值得澄清,孢子和花粉症无关。花粉症的主要来源是风媒花花粉,人类的过敏症状是自身免疫系统对花粉颗粒表面的蛋白产生的反应所引起的,这些蛋白如果与花柱上的蛋白相匹配,则意味着受粉成功。蕨类植物没有花,没有花粉和花柱,也没有表面蛋白,自然和花粉症无关。

“蛇 蝎 美 人”

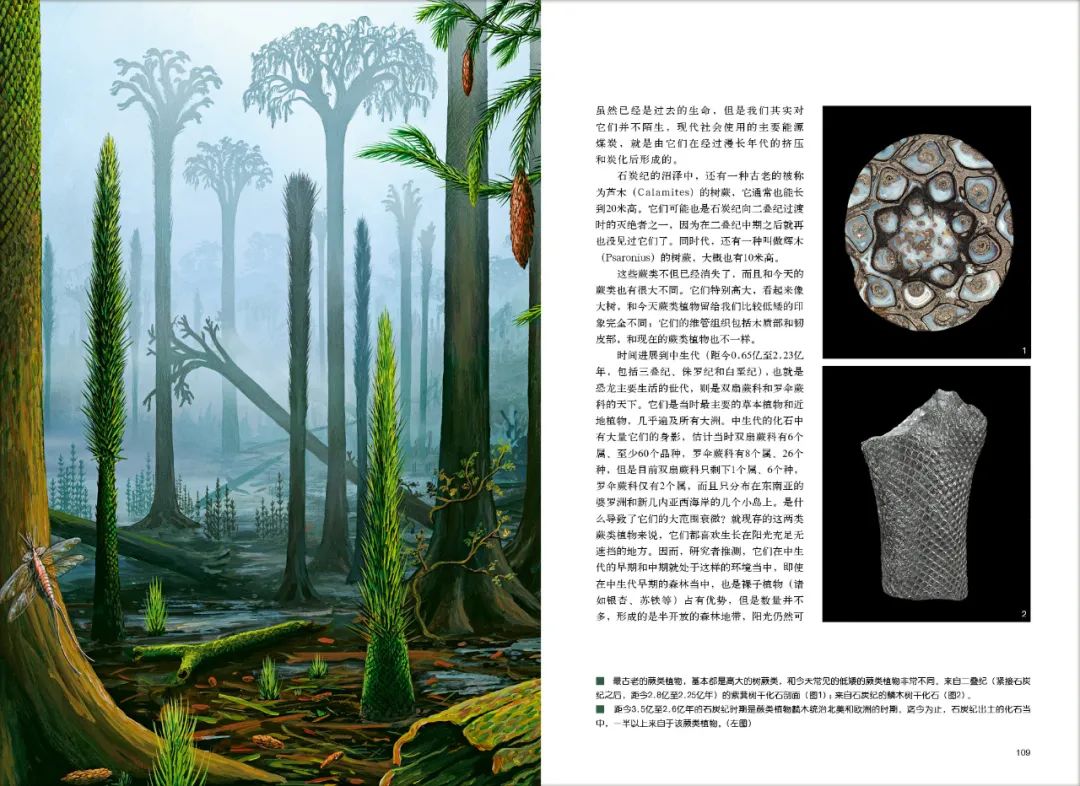

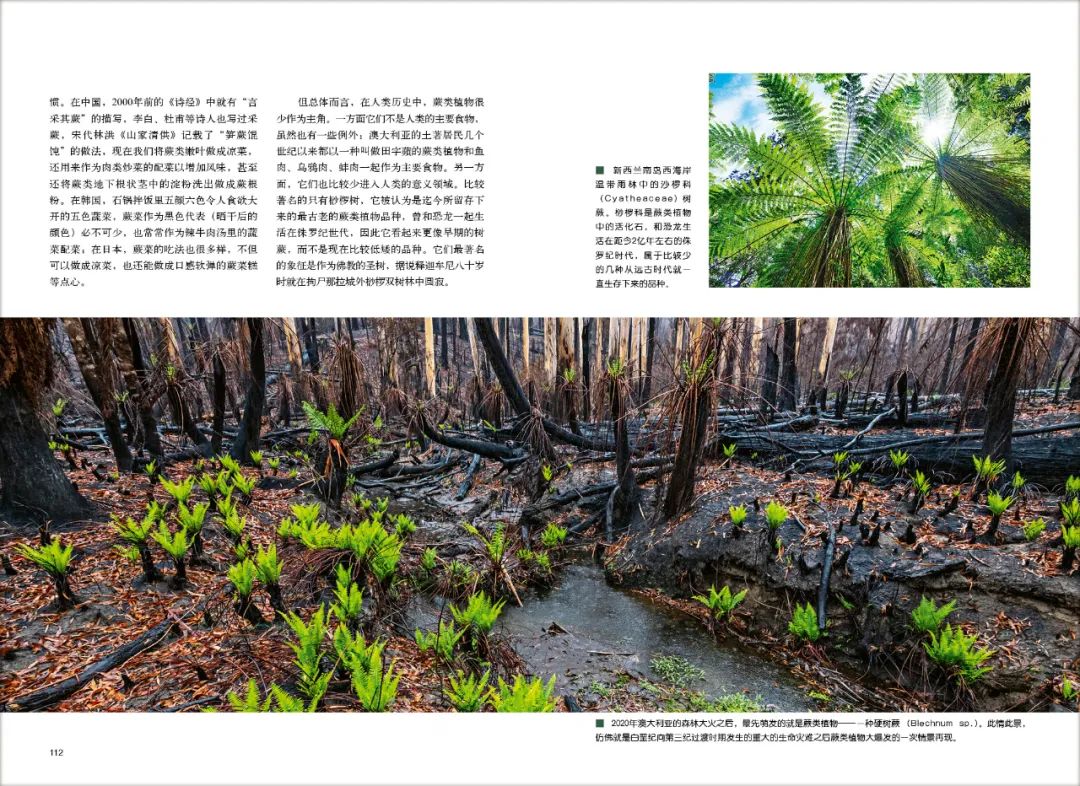

蕨类植物在古远的过去曾称霸一方。不过,在后来种子植物称霸世界之后,蕨类植物逐渐变得低调起来,不仅个子变低了,而且生存的范围也减少了。

据统计,目前世界上有蕨类植物51科337属12000余种,越靠近热带地区,分布的种类和数量越多。东亚是世界上蕨类植物种类和数量最为丰富的地区之一,仅中国就有蕨类植物39科165属2147种。

也可能正因如此,东亚国家关于蕨类植物很早就有记载,而且还形成了食蕨的习惯。在中国,2000年前的《诗经》中就有“言采其蕨”的描写,李白、杜甫等诗人也写过采蕨,宋代林洪《山家清供》记载了“笋蕨馄饨”的做法,现在我们将蕨类嫩叶做成凉菜,还用来作为肉类炒菜的配菜以增加风味,甚至还将蕨类地下根状茎中的淀粉洗出做成蕨根粉。

在韩国,石锅拌饭里五颜六色令人食欲大开的五色蔬菜,蕨菜作为黑色代表(晒干后的颜色)必不可少,也常常作为辣牛肉汤里的蔬菜配菜;在日本,蕨菜的吃法也很多样,不但可以做成凉菜,也还能做成口感软弹的蕨菜糕等点心。

但总体而言,在人类历史中,蕨类植物很少作为主角。一方面它们不是人类的主要食物,虽然也有一些例外:澳大利亚的土著居民几个世纪以来都以一种叫做田字的蕨类植物和鱼肉、乌鸦肉、蚌肉一起作为主要食物。

另一方面,它们也比较少进入人类的意义领域。比较著名的只有桫椤树,它被认为是迄今所留存下来的最古老的蕨类植物品种,曾和恐龙一起生活在侏罗纪世代,因此它看起来更像早期的树蕨,而不是现在比较低矮的品种。它们最著名的象征是作为佛教的圣树,据说释迦牟尼八十岁时就在拘尸那拉城外桫椤双树林中圆寂。

蕨菜没有成为人类主要食物,当然因为它们的数量没有那么多;它们含有一些毒素,也是它们没有大范围成为人类食物的原因之一。

人们最常听说的是,吃蕨菜会导致癌症。早在1986年,日本学者就在欧洲蕨的嫩芽中找到了一种名为原蕨苷的物质,这是蕨的代谢产物,它的化学结构能够引发DNA的突变,因此具有致癌能力。1999年,又有实验表明,在给老鼠、奶牛、日本鹌鹑、豚鼠和绵羊投喂了高剂量的欧洲蕨后都得了癌症,即使是欧洲蕨的孢子也不行。

不但如此,欧洲蕨还会产生硫胺素(即维生素B1)酶,促使常吃的动物因缺乏维生素B1而生病。

英国在普及汽车之前,将马作为主要的交通工具,欧洲蕨就经常导致马匹患上“欧洲蕨蹒跚病”,得病的马经常走路如醉汉,还会出现出血、眼睑内发炎、发热、心跳剧烈加速、肌肉痉挛等症状。

这种酶不但存在于欧洲蕨中,在澳大利亚土著居民常吃的田字中也大量存在,其叶子中酶的含量更是欧洲蕨的100倍,曾经有欧洲探险队在当地吃了田字饼而差点丧命。欧洲蕨含有最多的毒素还是单宁,它会使其吃起来味道十分苦,如果摄入过多,会束缚住动物体内控制生命能量转换化学反应的细胞酶。

不过,对人类而言,这两样东西通过烹调加热或者加水稀释,基本上都能去除或破坏掉,这大概就是人类那么长时间以来,仍然能将它们作为美味的原因吧。

对于昆虫来讲,则没有那么幸运了,欧洲蕨准备了一箩筐的武器。首先是蜕皮激素,使吃掉它的昆虫不受控制地快速发生蜕皮,一只昆虫因此没多久就奄奄一息了;再者是氢氰酸,当昆虫的下颚刺进植物体,植物损伤的部位就释放出一种能分解植物中所含的洋李苷的酶,洋李苷分解后产生氢氰酸,可以直接杀死正在攻击的昆虫。

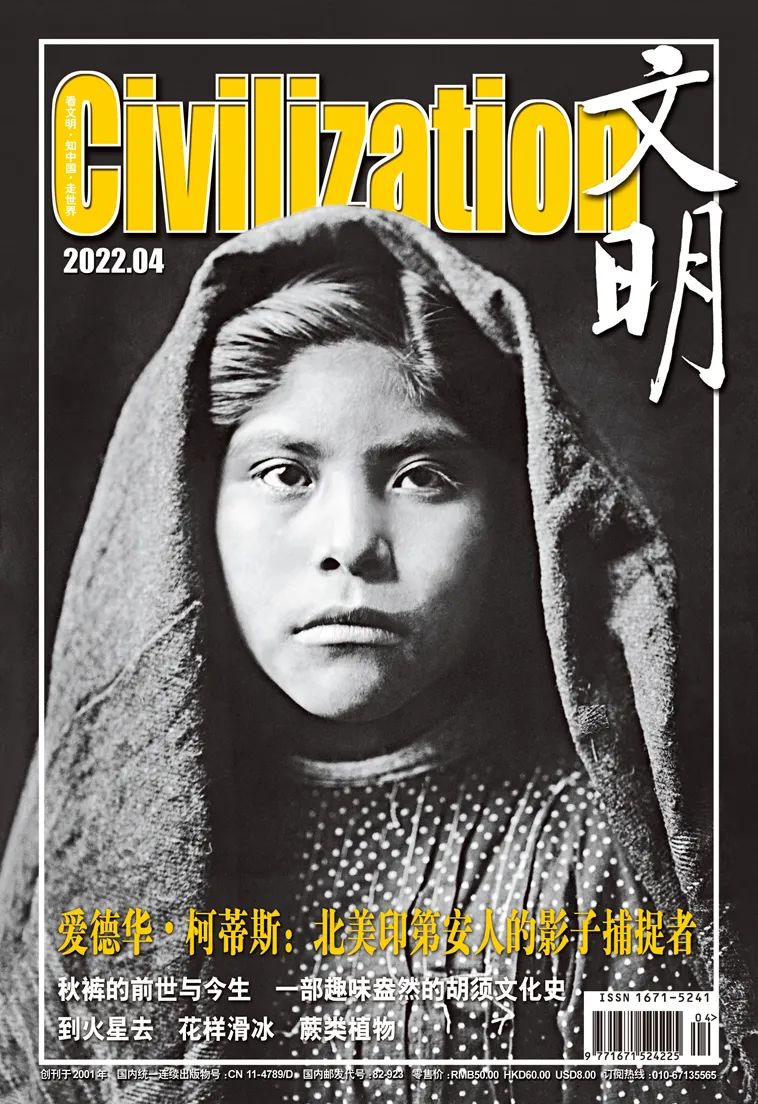

本文节选自《文明》2022.04月刊

特别声明:本文为新京报客户端新媒体平台"新京号"作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表新京报的立场及观点。新京报仅提供信息发布平台。