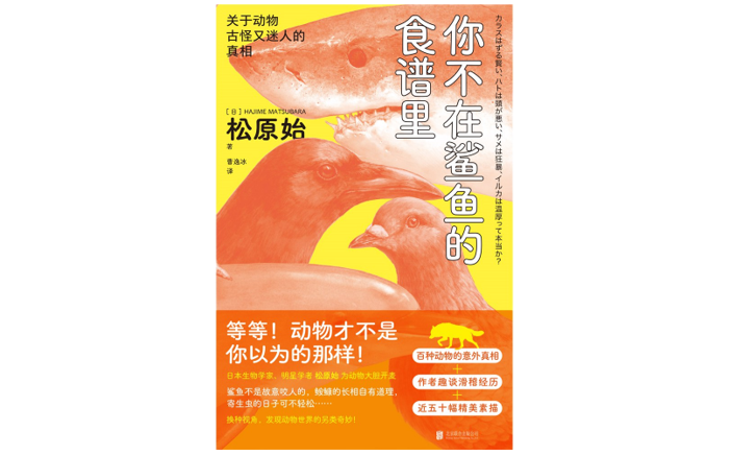

《你不在鲨鱼的食谱里:关于动物古怪又迷人的真相》,[日]松原始 著,曹逸冰 译,明室Lucida丨北京联合出版公司2024年12月版。

“单身贵族”在动物中普遍存在吗?

今时今日,“单身贵族”的概念早已深入人心,但世人对独行侠的批判态度依然根深蒂固。我的一个熟人(二十多岁的男生)特别厉害,敢一个人跑去富士急乐园,一个人坐过山车,还自得其乐。我一听说便不由得感叹:“这心理素质也太好了!”我自认心大,却也没胆量独自跑去情侣扎堆的游乐园。

公众对“一人食”的排斥也教人不爽。“一个人吃饭肯定是因为没朋友!太惨了,还是找个人陪着吧!”这话说的……不过是想一个人安安心心吃顿饭而已,旁人自说自话扣上一顶“不幸”的大帽子,怕是也不妥吧。

人会下意识地把“开朗大方、善于交际、逢人就大声打招呼的人”划入“好人”的阵营,这十有八九是人的社会性所致。每每发生恶性案件,接受采访的街坊邻居都会异口同声道:“他明明是个见人就打招呼的好孩子……”这让我不由得琢磨起来:搞不好“见人就打招呼的好孩子”才最深藏不露。不过嘛,通常情况下,比起见了人也一声不吭的家伙,我们肯定会比较信任那些笑眯眯地对自己道一声“早上好!”的人。

开口打招呼,意味着对方应该没有敌意,愿意与你沟通,还表现出了遵守社会规则的态度……总之,这说明对方作为和你生活在同一个社区的伙伴,在某种程度上是可以信任的。

群居的动物不在少数。但动物形成的群体并不都和人类的群体一样,动物成群结队的原因也各不相同。而且群居不过是动物纷繁多样的生活方式中的一种,独居的动物当然也是有的。

《荒野猎人》(2015)剧照。

扎堆的动物往往比较小,但也不是没有独居的小动物。鲸鱼、大象这样的大型动物也会成群结队。群居的原因相当复杂,三言两语讲不清楚。

有些动物会在生长过程中的某个阶段或某个季节群居。例如,在日本繁殖的大嘴乌鸦和小嘴乌鸦在幼年时群居,成熟后才和配偶出双入对。但在夜间加入“集体宿舍”的情况也是有的,特别是在繁殖期结束后的秋冬两季,入住“集体宿舍”的个体数会有所增加。

换句话说,是否扎堆取决于它们处在生命周期的哪个阶段,还得看外界的季节和时间段。同为鸦属的秃鼻乌鸦和家鸦则是在繁殖期也会聚在一起,可见亲缘关系较近的种在这方面也并非完全一样。

“孤狼”是独行侠的代名词,但狼是群居动物,以狼群为基本生活单位。特意加一个“孤”字,就是为了强调“明明是狼却不与同类为伍”。孤狼原指“离开原生狼群,寻找接纳自己的新狼群的年轻个体”。

《你不在鲨鱼的食谱里:关于动物古怪又迷人的真相》插图。

狼群以阿尔法雄性(地位最高的雄性)为核心,规模不大,从三匹到十多匹不等(不过已知的最大狼群规模达四十二匹)。狼群通常由父母和子女、兄弟姐妹等血亲组成,但有时也有外来的无血缘个体(即曾经的孤狼)加盟。

繁殖由阿尔法雄性及其配偶阿尔法雌性进行,但其他个体也会帮忙养育。狼在古时曾像魔鬼那样受人憎恶,但从20世纪70年代以来,它们靠着“养育别人生的孩子”这一点渐渐成了“大自然母亲的象征”。不过这种行为总体上是基于血缘。帮助血亲养育后代的个体被称为“帮手”,这种现象在动物界并不罕见。

总之,狼群就是以负责繁殖的一对为核心、主要由其血亲组成的大家庭。长期跟踪观察,你就会发现狼群中也有以下犯上与新老更迭,颇具戏剧性。

有些动物则不爱扎堆,好比猩猩和老虎。蛇通常也不群居。石斑鱼和海鳝等鱼类也是如此。猫头鹰和伯劳则是鸟类中的独行侠。但“吃肉”不等于“独居”————梭子鱼、鲣鱼、金枪鱼等肉食性鱼类就是成群结队的,海豚和虎鲸也是群居动物。

群居有群居的理由,不想或不能群居也有相应的理由。

群居可以有效提升警戒能力

群居的原因非常简单,可以总结成四个字——利于生存。

以沙丁鱼为例。沙丁鱼的个体数极多,但每一条都又小又弱,随便来一条稍大点的鱼就会被吃掉。但它们可以集结成大鱼群,以此提升防御力。

不知道大家有没有见过大群沙丁鱼集结成球状的视频或照片。鲨鱼、鲣鱼等捕食者袭来时,沙丁鱼就会聚集在一起,形成这种“饵球”。

沙丁鱼个体确实弱小,但大量个体一旦集结起来,捕食者也无法轻易得手。捕食者当然会锁定相对容易的目标,比如逃得慢的或动作不合群的,然而当无数沙丁鱼成群结队在眼前呼啸而过时,捕食者便无法瞄准其中的某一条(而且沙丁鱼是绕圈游的,鱼群不存在明确的末尾)。

于是捕食者别无选择,只能把嘴一张,一头扎进去。而沙丁鱼群则会顺势变成甜甜圈形,像极了轻松躲开公牛的斗牛士。

另外,沙丁鱼的鳞片很容易剥落。一条沙丁鱼掉几片鳞片,效果不过是“有可能在被咬住时靠打滑制造逃跑的机会”。可要是一大群沙丁鱼一齐散落鳞片呢?学界有一种观点认为,这样也许能扰乱敌人的视线,作用类似于烟幕弹。

对鸟类等动物而言,群居可以有效提升警戒能力。假设你只有一个人,需要一边吃饭,一边留意周围的动静。问题是,在你做“吃饭”这个动作的时候,目光会不可避免地落在面前的食物上,影响你警戒周围。要保障安全,就只能少吃几口,省出时间四下张望。对动物而言,这样的觅食策略极不明智。

追求单位时间净收益最大化是广大动物的基本行动方针。换句话说,动物都想在尽可能节约能量的同时迅速补充营养,所以无法降低觅食速度。可要是不留心周围的情况,就有可能被老鹰、狐狸之类的捕食者盯上,不提防着点也不行。

要是和同类待在一起呢?

即使个体进食或抬头的时机是随机的,“有人抬头警戒四周的时间”也肯定长于独处的时间。换句话说,盯着的眼睛越多,就越不容易遗漏(“抬头时看哪里”当然也很重要,但一般来说,容易被盯上的动物都有极宽的视野,所以只需考虑抬头的时间)。

通过对鸵鸟的观察,研究人员发现了一条规律:鸟群越大,个体低头(安心进食)的时间就越长。这也是因为警戒四周的眼睛越多就越安全。“谁都没在看周围以至于毫无防备的空当”会随着鸟群的壮大而减少。

总而言之,群体越大,就越能安全地、长时间地觅食。同伴一旦发现敌人就会发出叫声或逃跑,到时候你也跟着跑就是了。

成群结队有助于提升警戒能力,这在一项关于“斑尾林鸽能在老鹰离自己多远时察觉到危险”的研究中体现得淋漓尽致。斑尾林鸽落单时,老鹰还能杀它个措手不及。但两只以上的斑尾林鸽聚在一起时,它们就能及时发现十米开外的老鹰。当鸽群的规模超过十一只时,它们甚至能发现几十米外的老鹰,迅速逃跑。在这种状态下,老鹰发动攻击也是白费力气,狩猎成功率确实会大幅下降。

“稀释效应”也是动物采取这种策略的动机之一。

如果僵尸或杰森在你落单的时候杀了过来,见阎王的就肯定是你。可要是有十个人或一百个人呢?在这种情况下,你被袭击的概率就是十分之一或百分之一。如果有一百万人,风险就非常低了,足以安心度日。

《荒野猎人》(2015)剧照。

这就是所谓的“稀释效应”。说得再直截了当一些,就是“你所在的群体越大,就越容易拉人垫背,捡回一条小命”。

除了避免被捕食,研究人员还对鸟类群居的理由提出了“信息中心假说”。

简而言之,如果有个体知道哪里有食物,即便不主动分享这一信息,其他个体也可以跟去。

给大家介绍一项基于黑美洲鹫的有趣实验:先抓一只黑美洲鹫,在笼子里关上一天,然后再放回去。换言之,该个体不清楚同伴们在自己被囚禁期间是去哪里觅食的。通过观察,研究人员发现它会推迟起飞的时间,试图跟着同伴走。可见它认为“跟着先飞走的同伴准没错,它能带我去有食物的地方”。

有趣的是,哪怕是没被关过的年轻个体,起飞时间也普遍较晚。莫非是因为寻找食物需要一定的经验?还是觉得去早了也是白费力气,年长的个体来了还会插上一脚,到头来也吃不上几口?

无论如何,“警戒捕食者”和“高效觅食”都是群居的关键益处。还有一种与繁殖密切相关的情况,稍后再议。

群体壮大到什么地步,就变成弊大于利了呢?

虽说在某些情况下,群居更有利于生存,但成群结队也可能带来损失。如果个体数增加是百利而无一害的,所有的动物都必然会形成无限大的群体。可实际情况是,即便是群居动物,群体也会在达到一定的规模后停止进一步扩大。这意味着其中必然存在某种限制因素。那么群体壮大到什么地步,就变成弊大于利了呢?

这取决于具体的情况,可能是一百只,也可能是十只。如果某种动物是超过一只就会吃亏,那便是独来独往更有利。换句话说,不扎堆的动物之所以不扎堆,也是因为“那样更有利于生存”。听着怪玄乎的,其实每个物种都有各自的生活史,有这样的区别也是在所难免。

猫头鹰和伯劳不扎堆的理由是很明确的。它们平时独来独往,只在繁殖期圈出一大片领地,与配偶共同生活,完成养育下一代的任务之后便分道扬镳。听说雌性猫头鹰甚至会尖叫着驱赶雄性。

通常情况下,猫头鹰是伏击猎物的独行猎手,当然不欢迎其他个体进入自己的领地。竞争对手多了,意味着自己能吃到的东西就少了,“猎场”被人搅得乱七八糟也教人不爽。它们只会在繁殖期内与配偶合作育雏。过了这个阶段就盼着对方赶紧回自己的领地去,尽快分居。

老虎和豹子在这方面做得更为彻底,雄性交配完就没影了。这是因为雄性哺乳动物对养育后代一事的参与度与雄性鸟类有所不同。在草原上追逐猎物的狮子也是大型猫科动物,却会形成狮群。狮子狩猎讲究搭配合作,有的负责驱赶,有的负责伏击,所以才有成群结队的习性,成了猫科动物中的特例。狼也会成群出击,围捕鹿等体形较大的猎物。

猎豹就不爱扎堆,因为它们的狩猎方式是靠自己的脚力追逐相对较小的猎物。但它们有时也会和有血缘关系的个体组成小群体。

“可以齐心协力抓到更多(或更大)的猎物”是成群结队觅食的一大优势,但这么做也会带来另一个问题,那就是“到手的猎物得和大家分享”。

换言之,因合作而增加的食物量必须超过因分享而减少的食物量。前面提到的黑美洲鹫之所以跟着同伴走,也是出于“如果有大型动物的死尸,大家分着吃也不碍事”这一考量。如果食物很少,先到的个体就能吃光,跟着走就没有任何好处。

另外,无论是狮群还是狼群,都是有血缘关系的个体占大头,而血缘会使个体之间更容易开展合作。狮群乍看以雄性为核心,实际上却是有血缘关系的雌性挑大梁。雄性来了又去,其定位更接近提供基因的食客。

《狮子王》(2005)剧照。

在迪士尼电影《狮子王》中,幼时被逐出狮群的雄狮辛巴打败宿敌,回归故里。但这种事在现实世界中是不可能发生的,因为雄狮出生的狮群中的雌性几乎都是“他”的血亲,即姐姐、妹妹、母亲、姨妈……在这样的狮群中繁衍后代就是近亲繁殖。

简而言之,“成群结队”要么是因为群居能大幅提升收益,要么是为了实现血亲之间的互相帮助。粗略来讲,这两种情况占了绝大多数。否则便是弊大于利,没有群居的意义。

本文选自《你不在鲨鱼的食谱里:关于动物古怪又迷人的真相》,已获得出版社授权刊发。

原文作者/[日]松原始

摘编/何也

编辑/张进

导语校对/赵琳