编译/张安生

T-O地图:

中世纪世界地图的标配

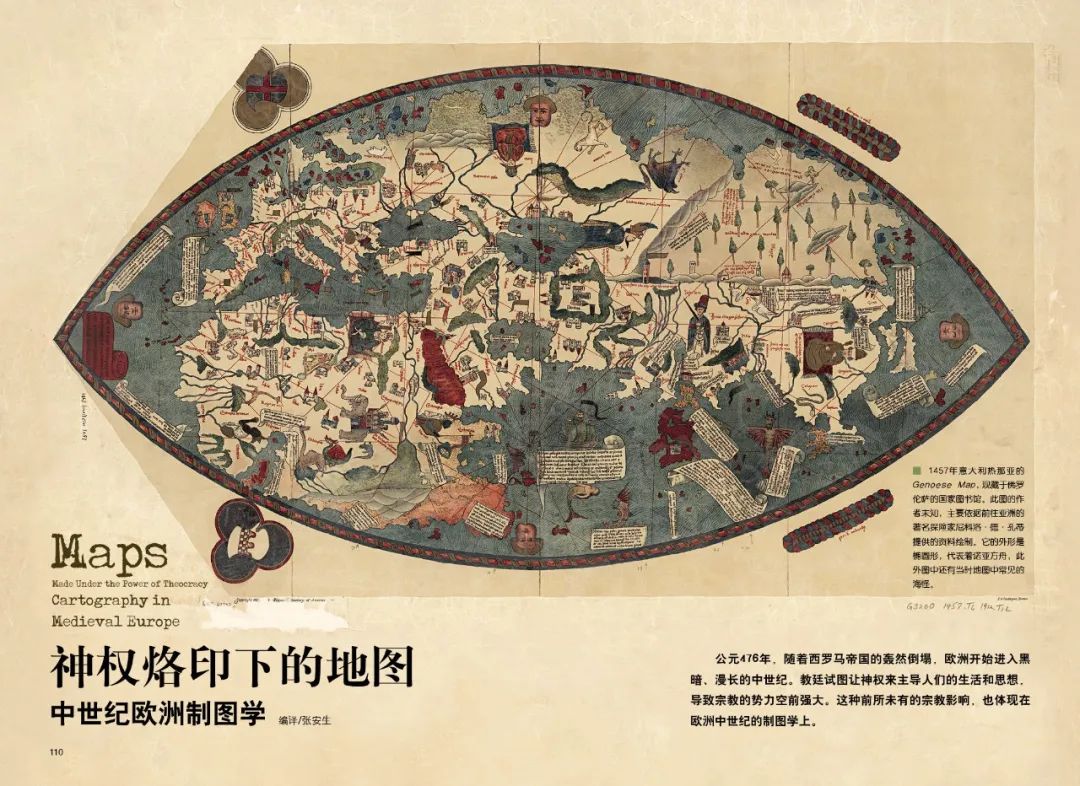

在宗教思想影响下,中世纪的欧洲出现了一种脱胎于古典时代的传统地图、但又被打下深刻神学烙印的新地图类型。它们被称作Mappaemund,这个词在拉丁语里的原意为“世界地图”,也是英语“Map”一词的词源,如今这一词被用来特指那些绘制于中世纪时期、以教导基督教信徒有关《圣经》中的知识以及教廷历史上的重大事件为目的的地图,为方便理解,本文将它们统称为“中世纪世界地图”。

与古典时代用于归纳地理知识、展现帝国疆域的地图不同,这些中世纪世界地图并不被用于准确地记录地理位置,因此这些地图上很少出现经纬线和比例尺等早已在古典时代就已经发展出来的地图要素。这些中世纪世界地图通常是用简单的几何形状来示意整个世界,其中最为常见的是T-O地图。

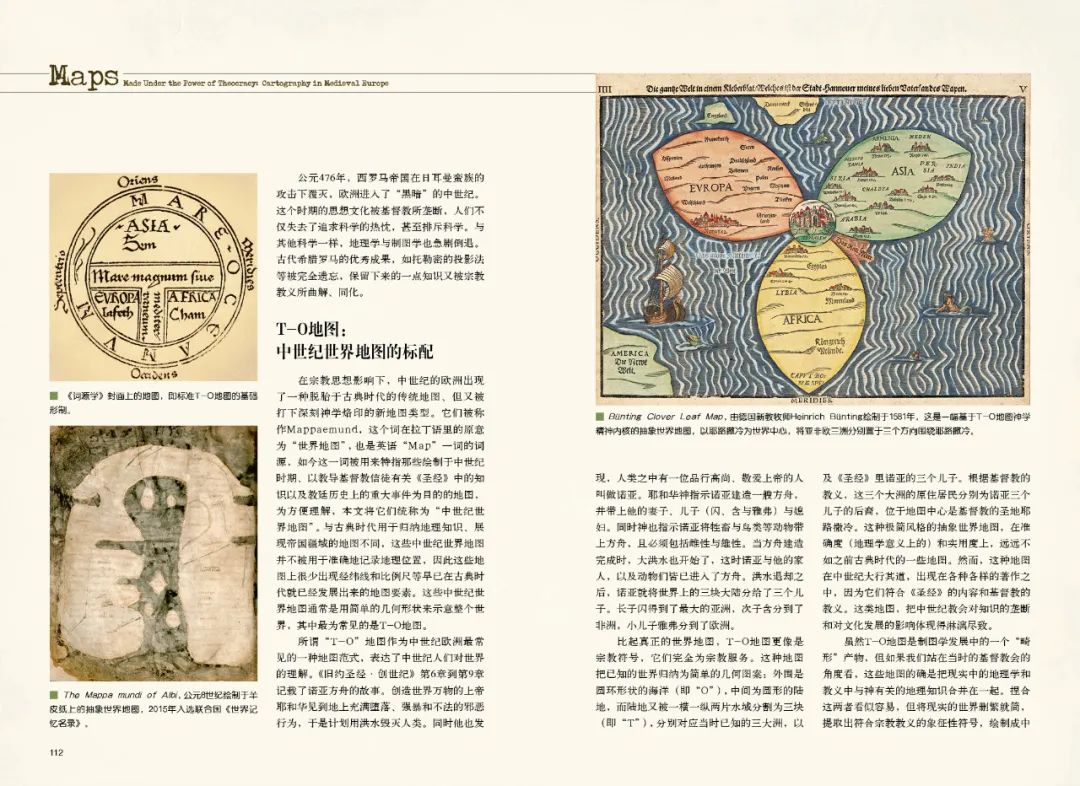

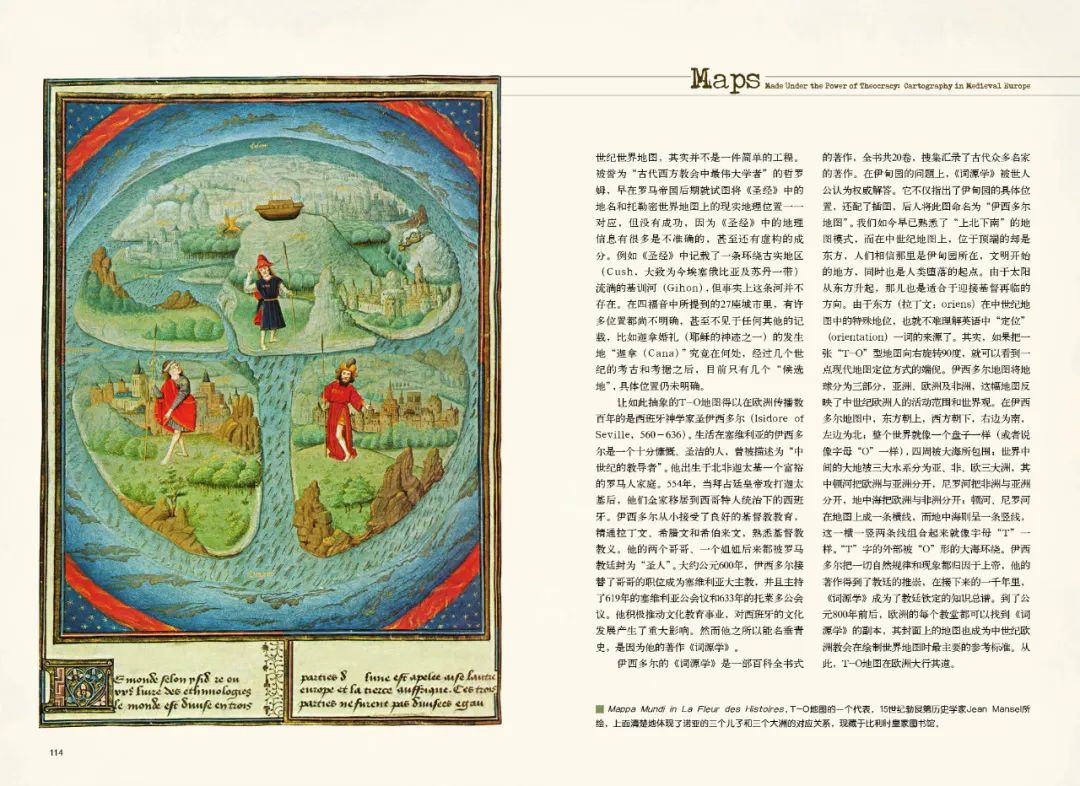

比起真正的世界地图,T-O地图更像是宗教符号,它们完全为宗教服务。这种地图把已知的世界归纳为简单的几何图案:外围是圆环形状的海洋(即“O”),中间为圆形的陆地,而陆地又被一横一纵两片水域分割为三块(即“T”),分别对应当时已知的三大洲,以及《圣经》里诺亚的三个儿子。根据基督教的教义,这三个大洲的原住居民分别为诺亚三个儿子的后裔,位于地图中心是基督教的圣地耶路撒冷。

让如此抽象的T-O地图得以在欧洲传播数百年的是西班牙神学家圣伊西多尔(560年-636年),而他之所以能名垂青史,是因为他的著作《词源学》。伊西多尔的《词源学》是一部百科全书式的著作,全书共20卷,搜集汇录了古代众多名家的著作。在伊甸园的问题上,《词源学》被世人公认为权威解答。它不仅指出了伊甸园的具体位置,还配了插图,后人将此图命名为“伊西多尔地图”。

我们如今早已熟悉了“上北下南”的地图模式,而在中世纪地图上,位于顶端的却是东方,人们相信那里是伊甸园所在,文明开始的地方,同时也是人类堕落的起点。由于太阳从东方升起,那儿也是适合于迎接基督再临的方向。由于东方(拉丁文:oriens)在中世纪地图中的特殊地位,也就不难理解英语中“定位”(orientation)一词的来源了。

伊西多尔地图将地球分为三部分,亚洲、欧洲及非洲,这幅地图反映了中世纪欧洲人的活动范围和世界观。在伊西多尔地图中,东方朝上,西方朝下,右边为南,左边为北;整个世界就像一个盘子一样(或者说像字母“O”一样),四周被大海所包围;世界中间的大地被三大水系分为亚、非、欧三大洲,其中顿河把欧洲与亚洲分开,尼罗河把非洲与亚洲分开,地中海把欧洲与非洲分开;顿河、尼罗河在地图上成一条横线,而地中海则呈一条竖线,这一横一竖两条线组合起来就像字母“T”一样。“T”字的外部被“O”形的大海环绕。

伊西多尔把一切自然规律和现象都归因于上帝,他的著作得到了教廷的推崇,在接下来的一千年里,《词源学》成为了教廷钦定的知识总谱。到了公元800年前后,欧洲的每个教堂都可以找到《词源学》的副本,其封面上的地图也成为中世纪欧洲教会在绘制世界地图时最主要的参考标准。从此,T-O地图在欧洲大行其道。

理 性 的 曙 光

虽然T-O地图占据了中世纪地图的主流,但并非所有的中世纪地图都如此抽象。在中世纪的欧洲,还有几种相对少见的世界地图,其中包括“带状地图”(zonal maps)。带状地图将世界从北到南分为5个条带(脱胎于亚里士多德为地球划分的纬向气候带),并对每个条带进行相对详细的描画,但是其中记载的地名大部分都和《圣经》里的故事有关,同时加入了一些现实中的天文、自然和哲学元素,其宗教和神学以外的价值要相对高一些。

从流传下来的一些带状地图的内容及附带的文字里,我们可以得知,当时有些神父在推测,在地球南部或许还有未知的种族。于是神父们陷入了困惑:这些南方未知的种族是不是上帝创造的呢?如果是的话,为什么《圣经》里没有提到他们呢?如果他们是亚当的后人,那么他们是怎样抵达那些遥远的地区的?由此可见,带状地图揭示的是当时神学权威们的一些纠结和思考,在漫长而黑暗的中世纪里,保留了科学和哲学的一点微弱的光芒。

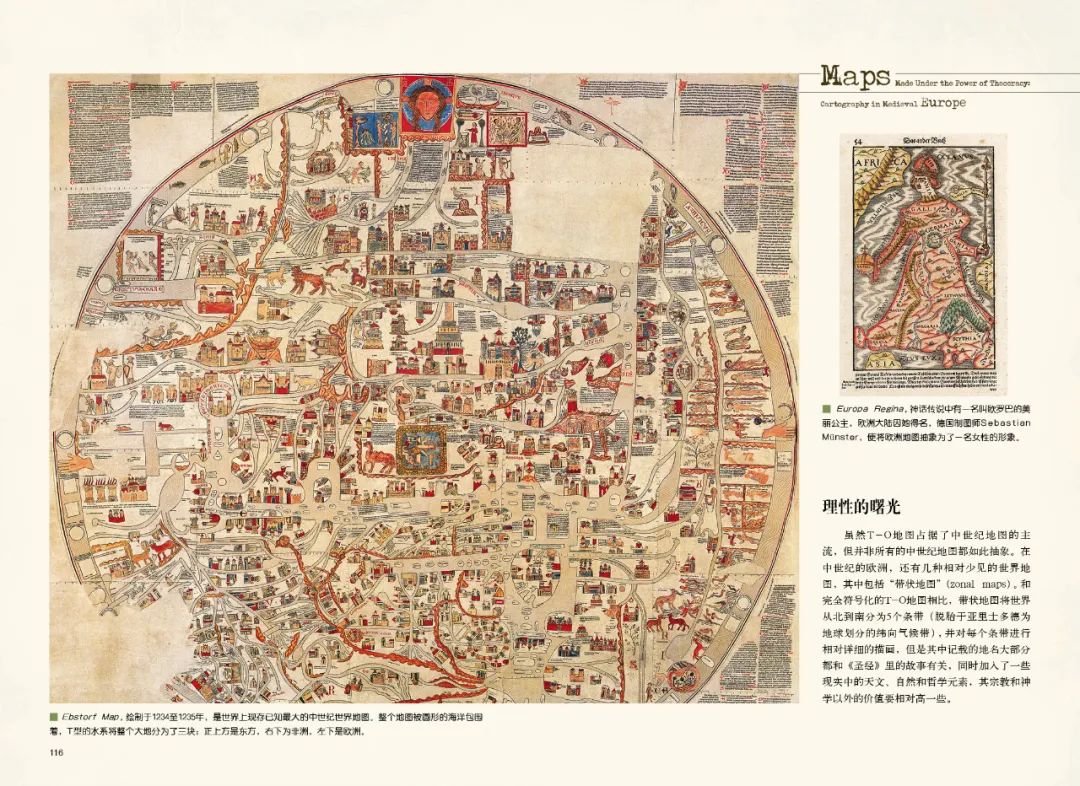

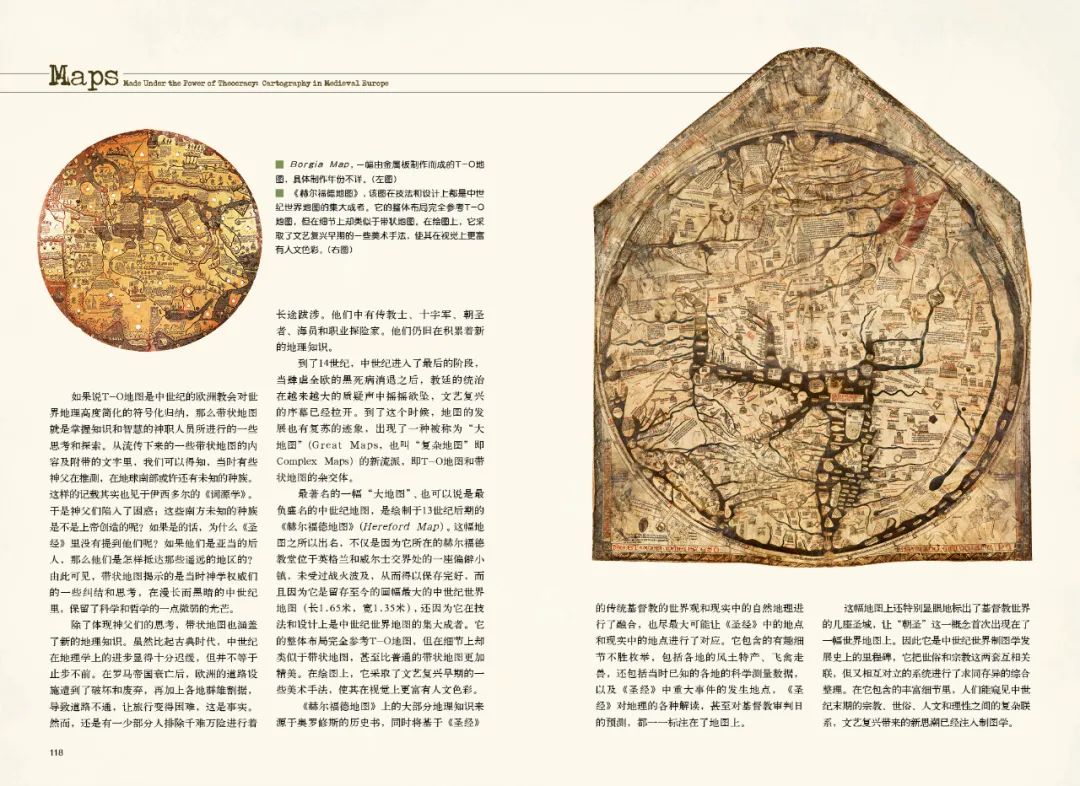

到了14世纪,中世纪进入了最后的阶段,当肆虐全欧的黑死病消退之后,教廷的统治在越来越大的质疑声中摇摇欲坠,文艺复兴的序幕已经拉开。到了这个时候,地图的发展也有复苏的迹象,出现了一种被称为“大地图”(也叫“复杂地图”)的新流派,即T-O地图和带状地图的杂交体。

最著名的一幅“大地图”、也可以说是最负盛名的中世纪地图,是绘制于13世纪后期的《赫尔福德地图》(Hereford Map),它是留存至今的画幅最大的中世纪世界地图(长1.65米,宽1.35米),它在技法和设计上是中世纪世界地图的集大成者。它的整体布局完全参考T-O地图,但在细节上却类似于带状地图,甚至比普通的带状地图更加精美。在绘图上,它采取了文艺复兴早期的一些美术手法,使其在视觉上更富有人文色彩。

《赫尔福德地图》上的大部分地理知识来源于奥罗修斯的历史书,同时将基于《圣经》的传统基督教的世界观和现实中的自然地理进行了融合,也尽最大可能让《圣经》中的地点和现实中的地点进行了对应。它包含的有趣细节不胜枚举,包括各地的风土特产、飞禽走兽,还包括当时已知的各地的科学测量数据,以及《圣经》中重大事件的发生地点,《圣经》对地理的各种解读,甚至对基督教审判日的预测,都一一标注在了地图上。

这幅地图上还特别显眼地标出了基督教世界的几座圣城,让“朝圣”这一概念首次出现在了一幅世界地图上。因此它是中世纪世界制图学发展史上的里程碑,它把世俗和宗教这两套互相关联,但又相互对立的系统进行了求同存异的综合整理。在它包含的丰富细节里,人们能窥见中世纪末期的宗教、世俗、人文和理性之间的复杂联系,文艺复兴带来的新思潮已经注入制图学。

航 海 图 的 出 现

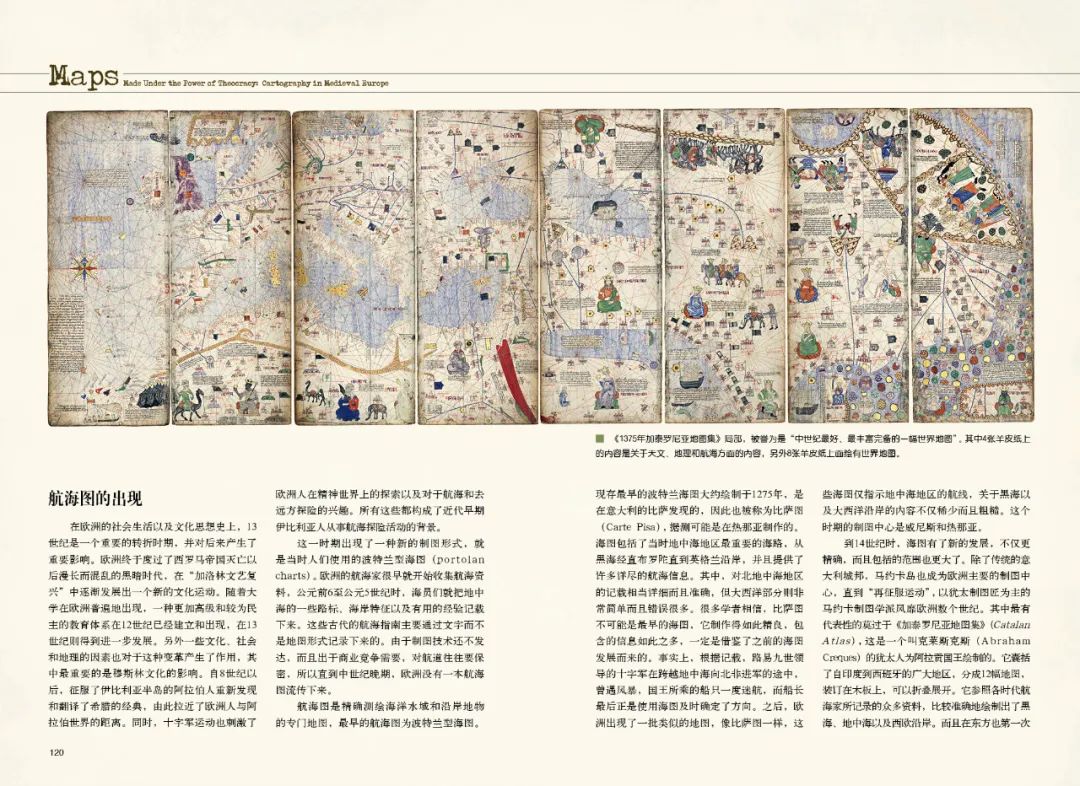

在欧洲的社会生活以及文化思想史上,13世纪是一个重要的转折时期,并对后来产生了重要影响。这一时期出现了一种新的制图形式,就是当时人们使用的波特兰型海图(portolan charts)。

欧洲的航海家很早就开始收集航海资料,公元前6至公元5世纪时,海员们就把地中海的一些路标、海岸特征以及有用的经验记载下来。这些古代的航海指南主要通过文字而不是地图形式记录下来的。由于制图技术还不发达,而且出于商业竞争需要,对航道往往要保密,所以直到中世纪晚期,欧洲没有一本航海图流传下来。

航海图是精确测绘海洋水域和沿岸地物的专门地图,最早的航海图为波特兰型海图。现存最早的波特兰海图大约绘制于1275年,是在意大利的比萨发现的,因此也被称为比萨图(Carte Pisa),很多学者相信,比萨图不可能是最早的海图,它制作得如此精良,包含的信息如此之多,一定是借鉴了之前的海图发展而来的。事实上,根据记载,路易九世领导的十字军在跨越地中海向北非进军的途中,曾遇风暴,国王所乘的船只一度迷航,而船长最后正是使用海图及时确定了方向。

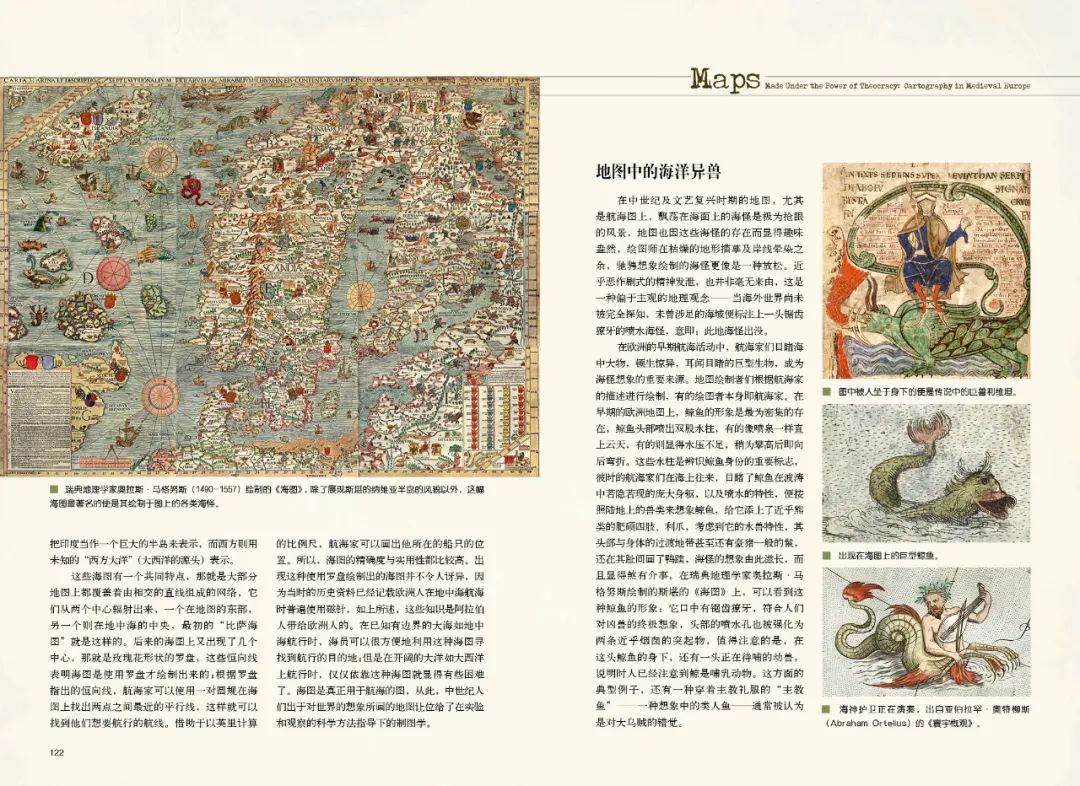

到14世纪时,海图有了新的发展,不仅更精确,而且包括的范围也更大了。其中最有代表性的莫过于《加泰罗尼亚地图集》(Catalan Atlas),这是一个叫克莱斯克斯的犹太人为阿拉贡国王绘制的。它囊括了自印度到西班牙的广大地区,分成12幅地图,装订在木板上,可以折叠展开。它参照各时代航海家所记录的众多资料,比较准确地绘制出了黑海、地中海以及西欧沿岸。而且在东方也第一次把印度当作一个巨大的半岛来表示,而西方则用未知的“西方大洋”(大西洋的源头)表示。

地 图 中 的 海 洋 异 兽

在中世纪及文艺复兴时期的地图,尤其是航海图上,飘荡在海面上的海怪是极为抢眼的风景,地图也因这些海怪的存在而显得趣味盎然,绘图师在枯燥的地形描摹及岸线晕染之余,驰骋想象绘制的海怪更像是一种放松。

在欧洲的早期航海活动中,航海家们目睹海中大物,顿生惊异,耳闻目睹的巨型生物,成为海怪想象的重要来源。在早期的欧洲地图上,鲸鱼的形象是最为密集的存在,在瑞典地理学家奥拉斯·马格努斯绘制的斯堪的《海图》上,可以看到这种鲸鱼的形象:它口中有锯齿獠牙,符合人们对凶兽的终极想象,头部的喷水孔也被强化为两条近乎烟囱的突起物,值得注意的是,在这头鲸鱼的身下,还有一头正在待哺的幼兽,说明时人已经注意到鲸是哺乳动物。这方面的典型例子,还有一种穿着主教礼服的“主教鱼”——一种想象中的类人鱼——通常被认为是对大乌贼的错觉。

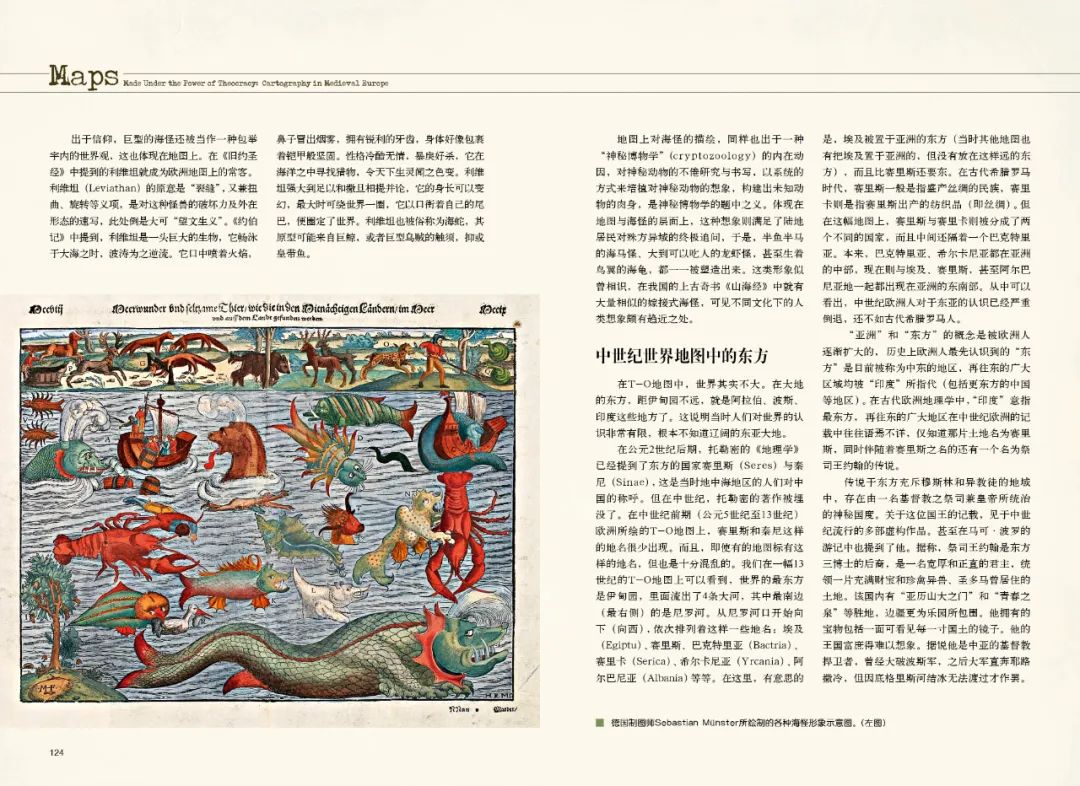

在《旧约圣经》中提到的利维坦(Leviathan)成为欧洲地图上的常客。《约伯记》中提到,利维坦是一头巨大的生物,它畅泳于大海之时,波涛为之逆流。它口中喷着火焰,鼻子冒出烟雾,拥有锐利的牙齿,身体好像包裹着铠甲般坚固。性格冷酷无情,暴戾好杀,它在海洋之中寻找猎物,令天下生灵闻之色变。利维坦强大到足以和撒旦相提并论,它的身长可以变幻,最大时可绕世界一圈,它以口衔着自己的尾巴,便圈定了世界。利维坦也被俗称为海蛇,其原型可能来自巨鲸,或者巨型乌贼的触须,抑或皇带鱼。

地图上对海怪的描绘,同样也出于一种“神秘博物学”的内在动因,对神秘动物的不倦研究与书写,以系统的方式来培植对神秘动物的想象,构建出未知动物的肉身,是神秘博物学的题中之义。于是,半鱼半马的海马怪、大到可以吃人的龙虾怪,甚至生着鸟翼的海龟,都一一被塑造出来。这类形象似曾相识,在我国的上古奇书《山海经》中就有大量相似的嫁接式海怪,可见不同文化下的人类想象颇有趋近之处。

中 世 纪 世 界 地 图 中 的 东 方

在公元2世纪后期,托勒密的《地理学》已经提到了东方的国家赛里斯(Seres)与秦尼(Sinae),这是当时地中海地区的人们对中国的称呼。但在中世纪,托勒密的著作被埋没了。在中世纪前期(公元5世纪至13世纪)欧洲所绘的T-O地图上,赛里斯和秦尼这样的地名很少出现。而且,即使有的地图标有这样的地名,但也是十分混乱的。

“亚洲”和“东方”的概念是被欧洲人逐渐扩大的, 历史上欧洲人最先认识到的“东方”是目前被称为中东的地区,再往东的广大区域均被“印度”所指代(包括更东方的中国等地区)。在古代欧洲地理学中,“印度”意指最东方,再往东的广大地区在中世纪欧洲的记载中往往语焉不详,仅知道那片土地名为赛里斯,同时伴随着赛里斯之名的还有一个名为祭司王约翰的传说。

根据后人研究,祭司王约翰的原型可能是一度统治中亚地区的西辽帝国创始人耶律大石。在金灭辽后,契丹贵族耶律大石率部西迁,在中亚地区建立国家,史称西辽。在西辽的建立过程中,耶律大石与穆斯林多次作战,又屡屡获胜,便被欧洲人误传为了祭司王约翰。另一种说法则是其原型是成吉思汗,成吉思汗的蒙古大军在西征的过程中同样与穆斯林有过大规模交战,并获胜,也比较符合祭司王约翰的传说。中国这块土地被欧洲人关于祭司王约翰的传说所笼罩, 这也成为在与穆斯林对峙中的欧洲人寻找它的重要动机。

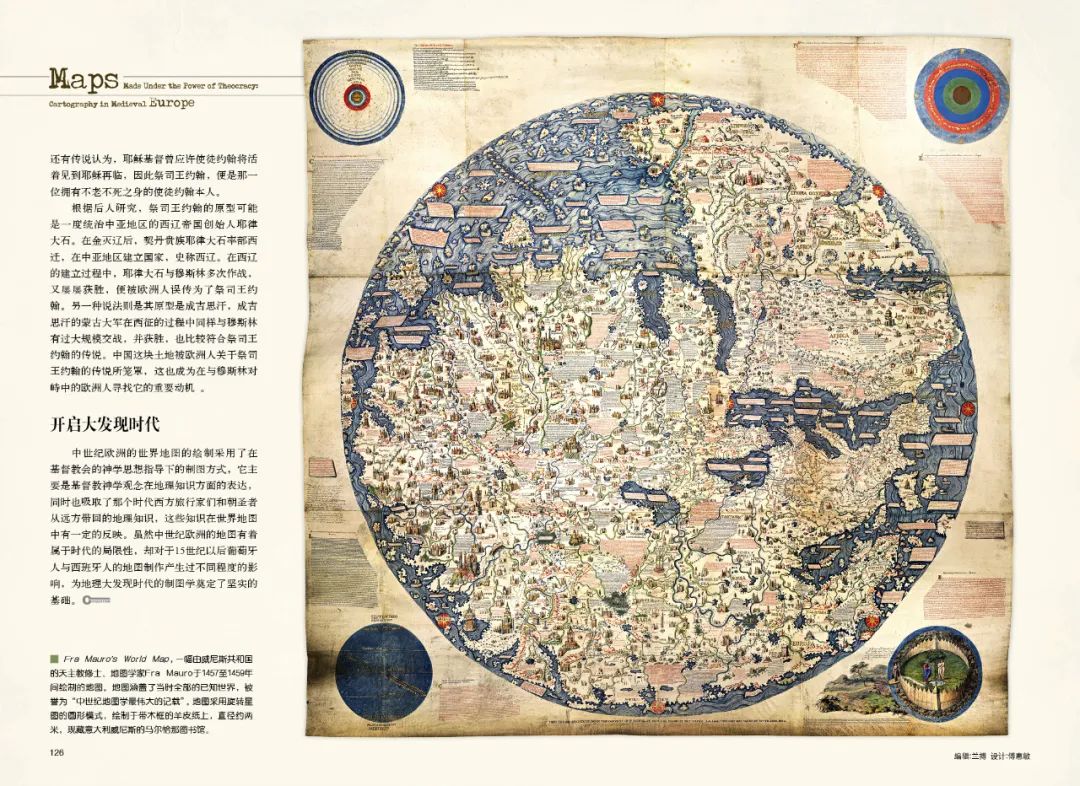

开 启 大 发 现 时 代

中世纪欧洲的世界地图的绘制采用了在基督教会的神学思想指导下的制图方式,它主要是基督教神学观念在地理知识方面的表达,同时也吸取了那个时代西方旅行家们和朝圣者从远方带回的地理知识,这些知识在世界地图中有一定的反映。虽然中世纪欧洲的地图有着属于时代的局限性,却对于15世纪以后葡萄牙人与西班牙人的地图制作产生过不同程度的影响,为地理大发现时代的制图学奠定了坚实的基础。

本文节选自《文明》2020.09月刊

特别声明:本文为新京报客户端新媒体平台"新京号"作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表新京报的立场及观点。新京报仅提供信息发布平台。