撰文/中山

锡伯族是我国五十五个少数民族之一,其祖先是古代东北三大民族之一的东胡。在东北民族影响历史进程的岁月里,锡伯族都是一个平凡的存在,直到清代,为戍守边疆,锡伯族人奉命西迁,开始“戍边屯垦”的生活。

新疆伊犁:

有清一代,边患之地

01

锡伯族浮出历史水面,与清代西北边疆局势有着直接的关系。

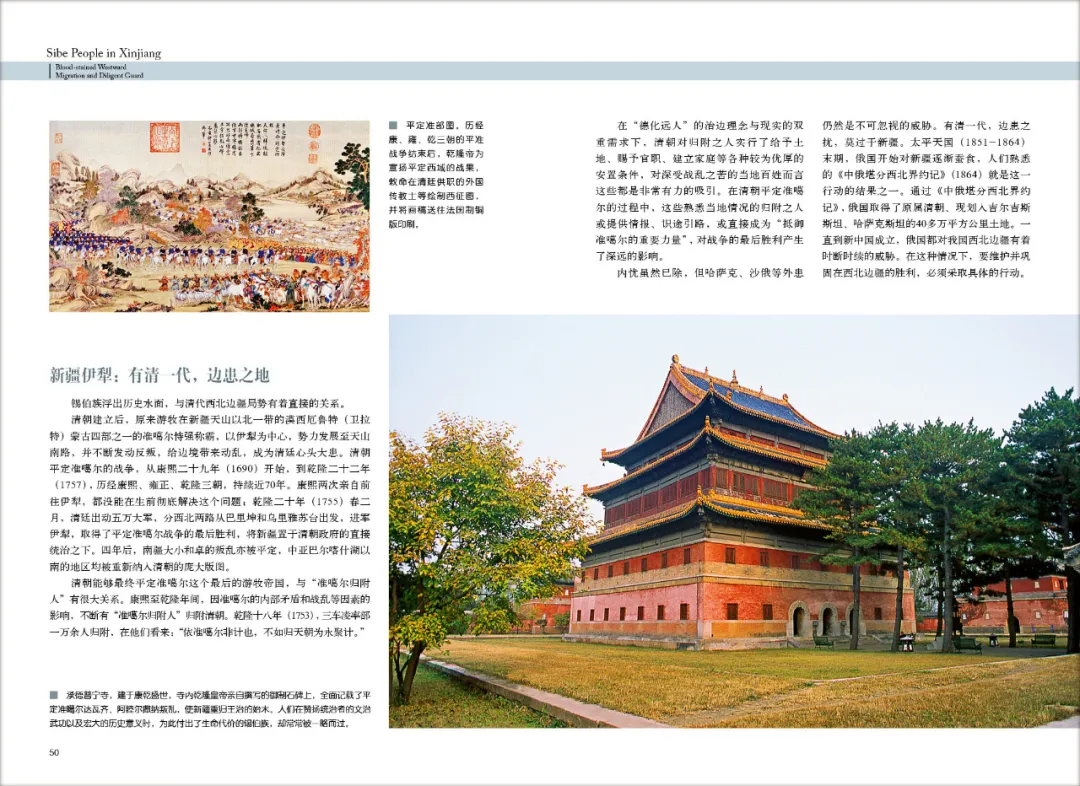

清朝建立后,原来游牧在新疆天山以北一带的漠西厄鲁特(卫拉特)蒙古四部之一的准噶尔恃强称霸,以伊犁为中心,势力发展至天山南路,并不断发动反叛,成为清廷心头大患。清朝平定准噶尔的战争,从康熙二十九年(1690年)开始,到乾隆二十二年(1757年),历经康熙、雍正、乾隆三朝,持续近70年。乾隆二十年(1755年)春二月,清廷出动五万大军,进军伊犁,取得了平定准噶尔战争的最后胜利。四年后,南疆大小和卓的叛乱亦被平定,中亚巴尔喀什湖以南的地区均被重新纳入清朝的庞大版图。

内忧虽然已除,但哈萨克、沙俄等外患仍然是不可忽视的威胁。有清一代,边患之扰,莫过于新疆。太平天国(1851年-1864年)末期,俄国开始对新疆逐渐蚕食,人们熟悉的《中俄堪分西北界约记》(1864年)就是这一行动的结果之一。通过《中俄堪分西北界约记》,俄国取得了原属清朝、现划入吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦的40多万平方公里土地。

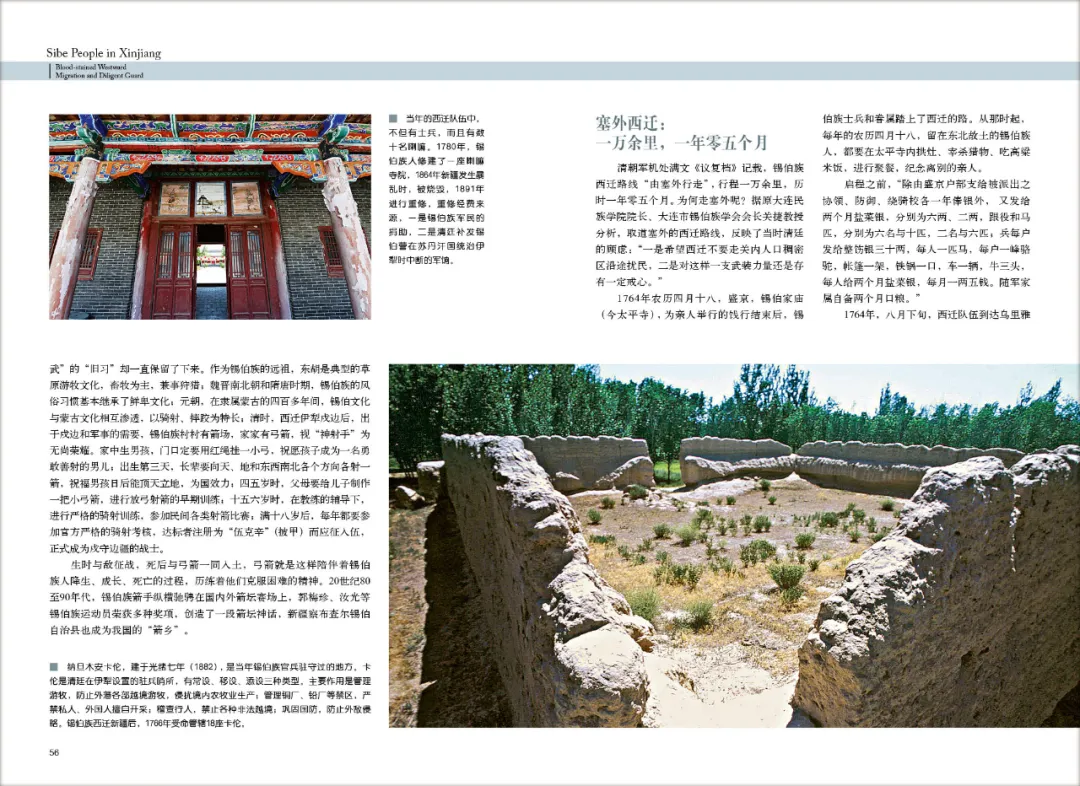

为抵御和防止沙俄向东蚕食,1762年,清廷设“总统伊犁等处将军”,统辖天山南北,并从东北各省、河北张家口等地调兵,西迁伊犁戍守边境。首任伊犁将军明瑞(1762年-1767年在任)对当地的屯田、筑城、驻军等实际情况进行勘察后,向清廷奏报,建议进一步调兵驻防。

对于驻防兵的来源,据军机处满文资料记载:“闻得盛京驻兵共有一万六七千名,其中锡伯兵四五千名。伊等未放弃旧习,仍以狩猎为主,技艺尚可。”盛京,即今沈阳。乾隆皇帝审阅后,发出谕旨:“由盛京锡伯兵内,拣其精明能牧者一千名,酌派官员,携眷遣往。”盛京将军舍图肯接上谕后遵旨急办,于是,1000名以马术获得赞誉的锡伯族忠诚士兵,连同他们的眷属,共约4000人,听从皇帝的召唤,长途跋涉,从东北出发,来到大清帝国最遥远的边陲——伊犁。

尚武旧习:

历史中的东北与时代局势细节

02

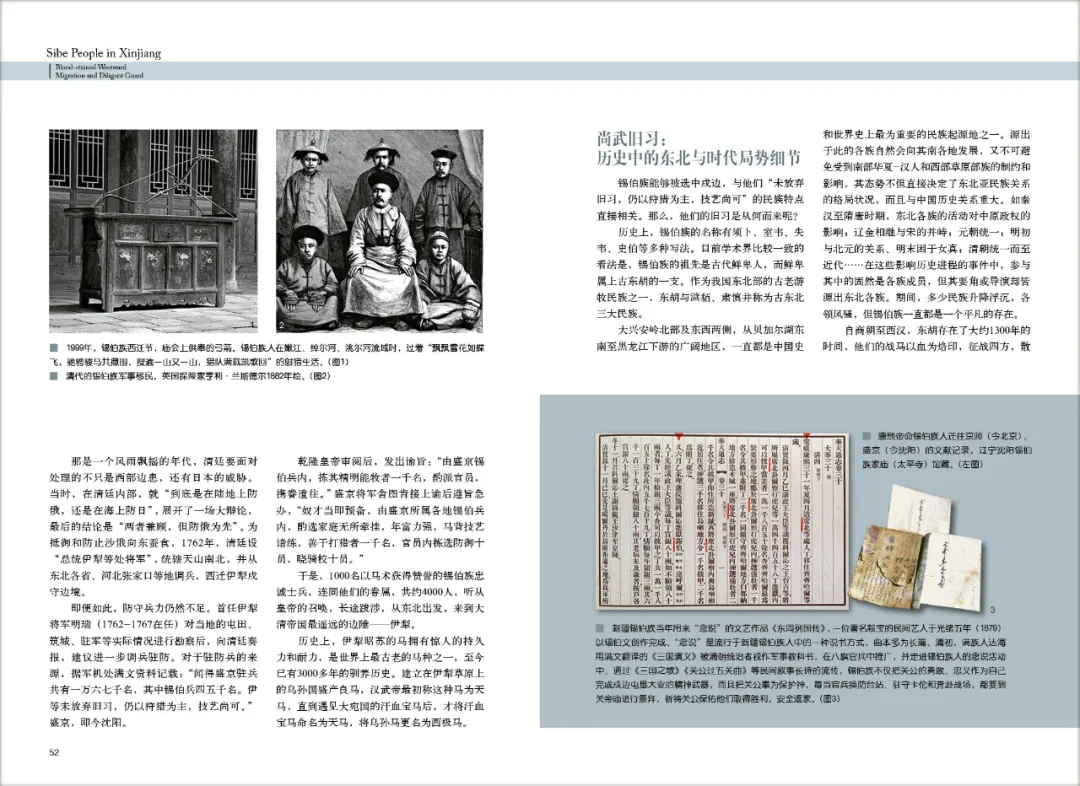

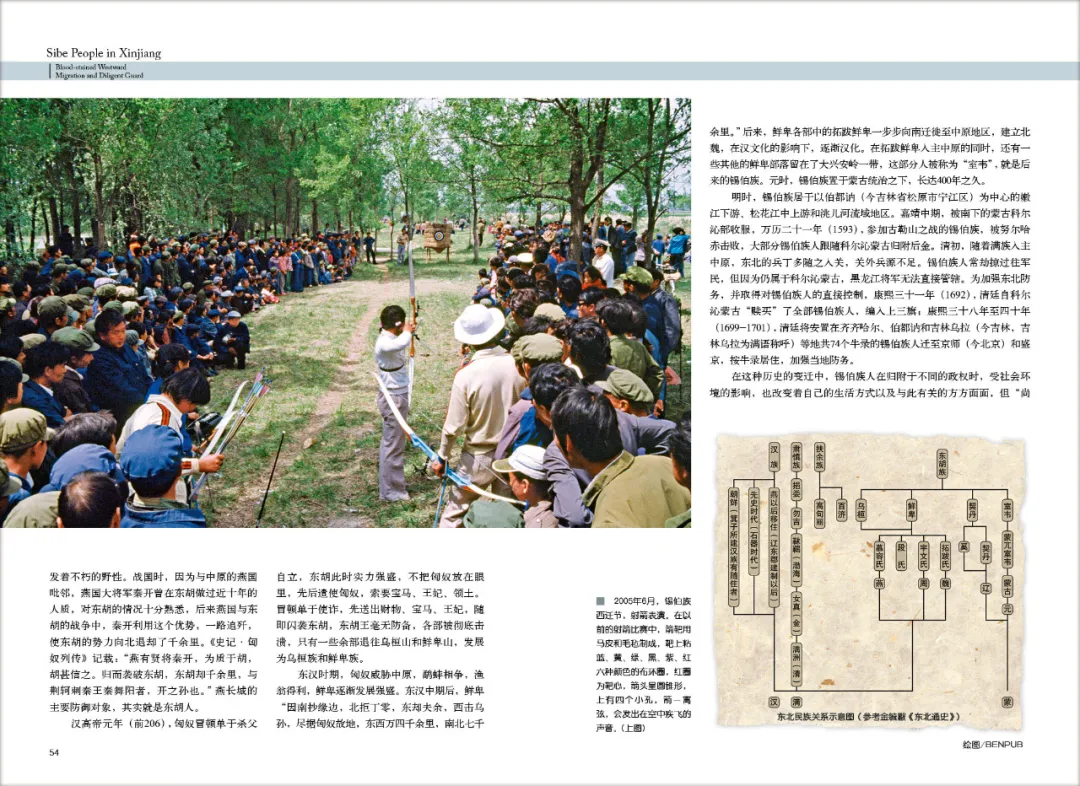

历史上,锡伯族的名称有须卜、室韦、失韦、史伯等多种写法。目前学术界比较一致的看法是,锡伯族的祖先是古代鲜卑人,而鲜卑属上古东胡的一支。作为我国东北部的古老游牧民族之一,东胡与濊貊、肃慎并称为古东北三大民族。

自商朝至西汉,东胡存在了大约1300年的时间,他们的战马以血为烙印,征战四方,散发着不朽的野性。战国时,因为与中原的燕国毗邻,燕国大将军秦开曾在东胡做过近十年的人质,对东胡的情况十分熟悉,后来燕国与东胡的战争中,秦开利用这个优势,一路追歼,使东胡的势力向北退却了千余里。

汉高帝元年(前206年),匈奴冒顿单于杀父自立,东胡此时实力强盛,不把匈奴放在眼里,先后遣使匈奴,索要宝马、王妃、领土。冒顿单于使诈,先送出财物、宝马、王妃,随即闪袭东胡,东胡王毫无防备,各部被彻底击溃,只有一些余部退往乌桓山和鲜卑山,发展为乌桓族和鲜卑族。

东汉时期,匈奴威胁中原,鹬蚌相争,渔翁得利,鲜卑逐渐发展强盛。东汉中期后,鲜卑“因南抄缘边,北拒丁零,东却夫余,西击乌孙,尽据匈奴故地,东西万四千余里,南北七千余里。”后来,鲜卑各部中的拓跋鲜卑一步步向南迁徙至中原地区,建立北魏,在汉文化的影响下,逐渐汉化。在拓跋鲜卑入主中原的同时,还有一些其他的鲜卑部落留在了大兴安岭一带,这部分人被称为“室韦”,就是后来的锡伯族。元时,锡伯族置于蒙古统治之下,长达400年之久。

明时,锡伯族居于以伯都讷(今吉林省松原市宁江区)为中心的嫩江下游、松花江中上游和洮儿河流域地区。嘉靖中期,被南下的蒙古科尔沁部收服,万历二十一年(1593年),参加古勒山之战的锡伯族,被努尔哈赤击败,大部分锡伯族人跟随科尔沁蒙古归附后金。

清初,随着满族入主中原,东北的兵丁多随之入关,关外兵源不足。锡伯族人常劫掠过往军民,但因为仍属于科尔沁蒙古,黑龙江将军无法直接管辖。为加强东北防务,并取得对锡伯族人的直接控制,康熙三十一年(1692年),清廷自科尔沁蒙古“赎买”了全部锡伯族人,编入上三旗;康熙三十八年至四十年(1699年-1701年),清廷将安置在齐齐哈尔、伯都讷和吉林乌拉(今吉林,吉林乌拉为满语称呼)等地共74个牛录的锡伯族人迁至京师(今北京)和盛京,按牛录居住,加强当地防务。

在这种历史的变迁中,锡伯族人“尚武”的“旧习”却保留了下来。家中生男孩,门口定要用红绳挂一小弓,祝愿孩子成为一名勇敢善射的男儿;出生第三天,长辈要向天、地和东西南北各个方向各射一箭,祝福男孩日后能顶天立地,为国效力;四五岁时,父母要给儿子制作一把小弓箭,进行放弓射箭的早期训练;十五六岁时,在教练的辅导下,进行严格的骑射训练,参加民间各类射箭比赛;满十八岁后,每年都要参加官方严格的骑射考核,达标者注册为“伍克辛”(披甲)而应征入伍,正式成为戍守边疆的战士。

生时与敌征战,死后与弓箭一同入土,弓箭就是这样陪伴着锡伯族人降生、成长、死亡的过程,历练着他们克服困难的精神。20世纪80至90年代,锡伯族箭手纵横驰骋在国内外箭坛赛场上,郭梅珍、汝光等锡伯族运动员荣获多种奖项,创造了一段箭坛神话,新疆察布查尔锡伯自治县也成为我国的“箭乡”。

塞外西迁:

一万余里,一年零五个月

03

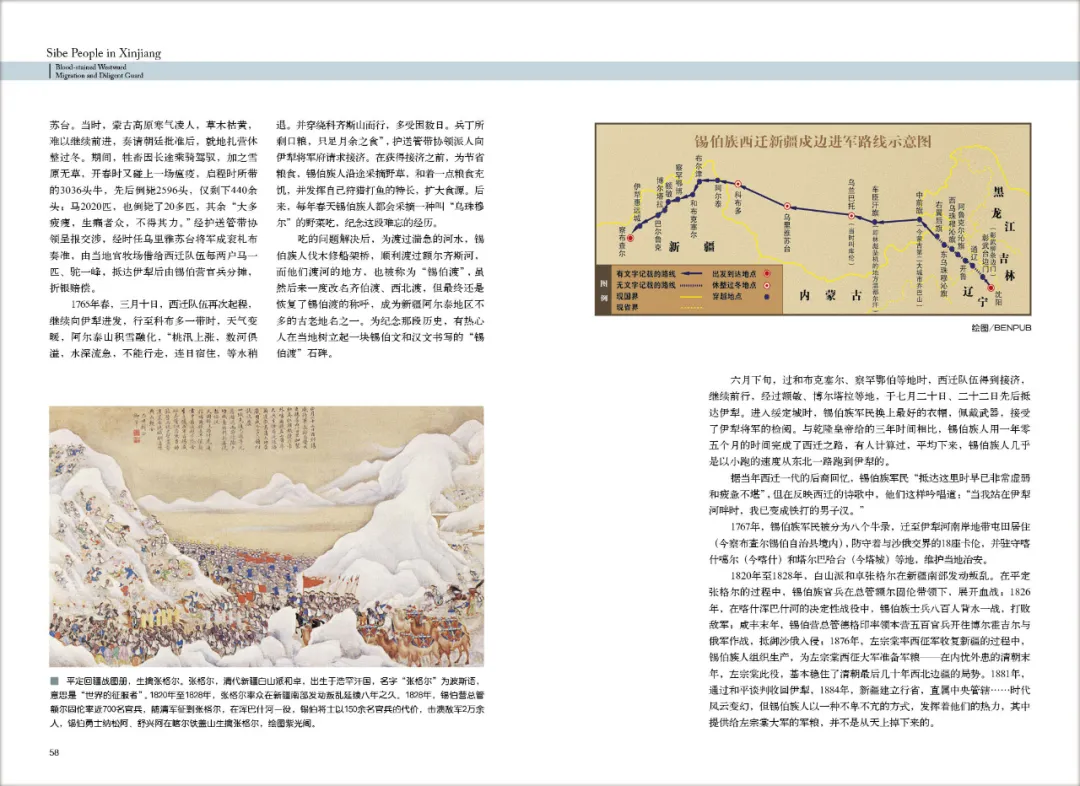

清朝军机处满文《议复档》记载,锡伯族西迁路线“由塞外行走”,行程一万余里,历时一年零五个月。1764年农历四月十八,盛京,锡伯家庙(今太平寺),为亲人举行的饯行结束后,锡伯族士兵和眷属踏上了西迁的路。从那时起,每年的农历四月十八,留在东北故土的锡伯族人,都要在太平寺内拱灶、宰杀猎物、吃高粱米饭,进行聚餐,纪念离别的亲人。

1764年,八月下旬,西迁队伍到达乌里雅苏台。当时,蒙古高原寒气凌人,难以继续前进,奏请朝廷批准后,就地扎营休整过冬。期间,牲畜因长途乘骑驾驭,加之雪原无草,开春时又碰上一场瘟疫,启程时所带的3036头牛,先后倒毙2596头,仅剩下440余头;马2020匹,也倒毙了20多匹,其余“大多疲瘦,生癞者众,不得其力。”经护送管带协领呈报交涉,经时任乌里雅苏台将军成衮札布奏准,由当地官牧场借给西迁队伍每两户马一匹、驼一峰,抵达伊犁后由锡伯营官兵分摊,折银赔偿。

1765年春,三月十日,西迁队伍再次起程,继续向伊犁进发,行至科布多一带时,天气变暖,阿尔泰山积雪融化,“桃汛上涨,数河俱溢,水深流急,不能行走,连日宿住,等水稍退。并穿绕科齐斯山而行,多受困数日。兵丁所剩口粮,只足月余之食”,护送管带协领派人向伊犁将军府请求接济。在获得接济之前,为节省粮食,锡伯族人沿途采摘野草,和着一点粮食充饥,并发挥自己狩猎打鱼的特长,扩大食源。后来,每年春天锡伯族人都会采摘一种叫“乌珠穆尔”的野菜吃,纪念这段难忘的经历。

吃的问题解决后,为渡过湍急的河水,锡伯族人伐木修船架桥,顺利渡过额尔齐斯河,而他们渡河的地方,也被称为“锡伯渡”,虽然后来一度改名齐伯渡、西北渡,但最终还是恢复了锡伯渡的称呼,成为新疆阿尔泰地区不多的古老地名之一。为纪念那段历史,有热心人在当地树立起一块锡伯文和汉文书写的“锡伯渡”石碑。

六月下旬,过和布克塞尔、察罕鄂伯等地时,西迁队伍得到接济,继续前行,经过额敏、博尔塔拉等地,于七月二十日、二十二日先后抵达伊犁。进入绥定城时,锡伯族军民换上最好的衣帽,佩戴武器,接受了伊犁将军的检阅。与乾隆皇帝给的三年时间相比,锡伯族人用一年零五个月的时间完成了西迁之路。

据当年西迁一代的后裔回忆,锡伯族军民“抵达这里时早已非常虚弱和疲惫不堪”,但在反映西迁的诗歌中,他们这样吟唱道:“当我站在伊犁河畔时,我已变成铁打的男子汉。”1767年,锡伯族军民被分为八个牛录,迁至伊犁河南岸地带屯田居住(今察布查尔锡伯自治县境内),防守着与沙俄交界的18座卡伦,并驻守喀什噶尔(今喀什)和塔尔巴哈台(今塔城)等地,维护当地治安。

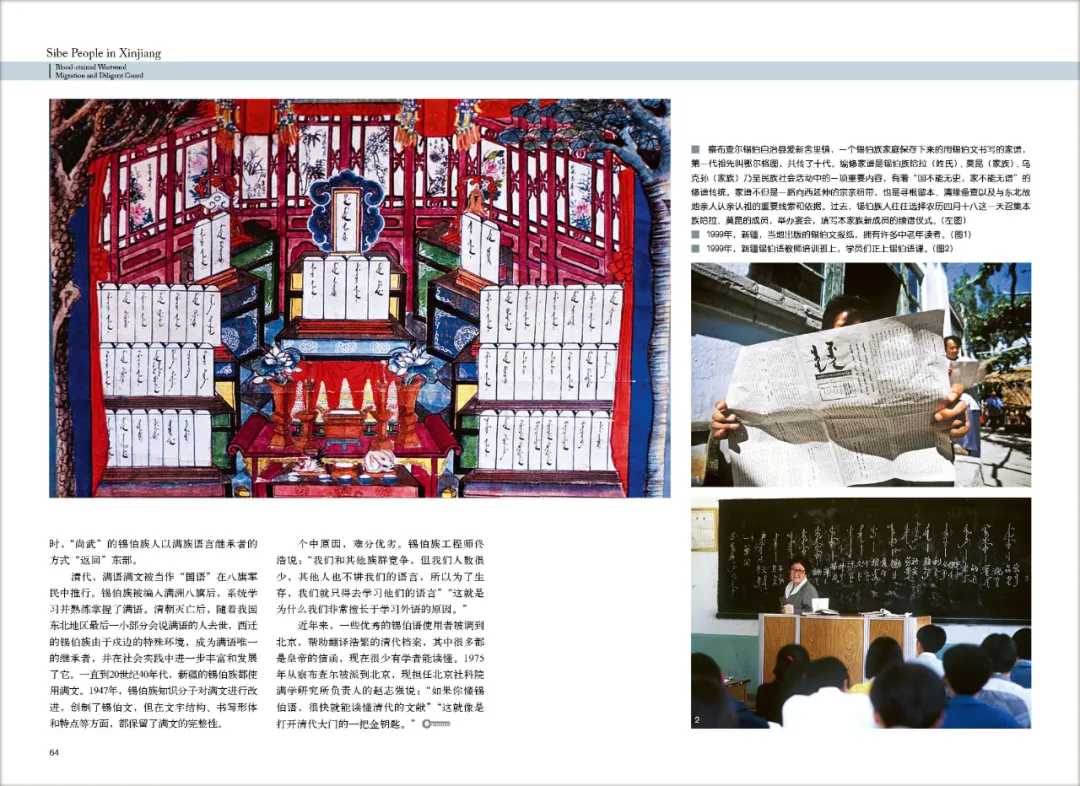

1820年至1828年,白山派和卓张格尔在新疆南部发动叛乱。在平定张格尔的过程中,锡伯族官兵在总管额尔固伦带领下,展开血战;1826年,在喀什浑巴什河的决定性战役中,锡伯族士兵八百人背水一战,打败敌军;咸丰末年,锡伯营总管德格印率领本营五百官兵开往博尔霍吉尔与俄军作战,抵御沙俄入侵;1876年,左宗棠率西征军收复新疆的过程中,锡伯族人组织生产,为左宗棠西征大军准备军粮——在内忧外患的清朝末年,左宗棠此役,基本稳住了清朝最后几十年西北边疆的局势。1881年,通过和平谈判收回伊犁,1884年,新疆建立行省,直属中央管辖……

察布查尔大渠:

盼望与失望,都静静流淌

04

伊犁河从察布查尔北面流过,经过中哈边境后向哈萨克斯坦流去,最后汇入巴尔喀什湖。迁入察布查尔地区后,除了防守卡伦、守卫台站等职责外,锡伯族居民还用自己的双手治理家园,作为军事、行政、生产三者合一的单位,1802年,在锡伯营总管图伯特的带领下,经过六年的不懈努力,从察布查尔山口引水,开挖察布查尔大渠,引来伊犁河水灌溉良田。

当时,一个牛录就是一个大村落,也是一个作战单位和生产组织,因此都筑有城堡,便于守卫。城堡围长1.5至3.5公里不等,里面住着100多户人家,房屋一般坐北朝南,房前屋后是果园、菜园和家畜居住的棚圈。后来,汉族、维吾尔族、哈萨克族、回族等逐渐混居进来,锡伯族主要居住在察布查尔、爱新舍里两个镇,以及堆齐牛录、孙扎齐牛录、纳达齐牛录、扎库齐牛录四个乡。

不过,在是否修渠的问题上,锡伯族人的认识并不一致。因为当年离开盛京的时候,流传着完成戍边的任务后,就可以换防、带家人返回故乡的说法。修建察布查尔大渠前夕,依然有人抱着有朝一日可以返回东部的想法,为此还流行过一段时间的瓦罐葬,即将死去亲人的骨灰装入瓦罐中再埋葬,方便随时再携带回故乡。当回乡的希望越来越渺茫时,就又改回了土葬。

但在同意修渠的人看来,盛京是不可能再回去了,需要人们自己解决生活中面临的各种难题,并作出长久的打算。在不同看法的争论中,察布查尔大渠最终还是开始修建了,虽然不知道锡伯族人是怎样平息自己内心的盼望与失望的,但是察布查尔大渠的水,却是一年又一年地流淌着,并养育着一代又一代的锡伯族人,在他们戍守边疆的岁月里,提供着踏实的物质保障,如今大渠已有200多年历史。

在锡伯语里,察布查尔就是“粮仓”的意思,和察布查尔的含义一样,察布查尔大渠的开凿,使“万古荒原,顿成粮仓”。新中国成立后,1954年成立察布查尔锡伯自治县时,也是以渠名为县名的,其重要性可见一斑。

当战争成为历史,和平成为人们的共识时,“尚武”的锡伯族人以满族语言继承者的方式“返回”东部。清代,满语满文被当作“国语”在八旗军民中推行。锡伯族被编入满洲八旗后,系统学习并熟练掌握了满语。清朝灭亡后,随着我国东北地区最后一小部分会说满语的人去世,西迁的锡伯族由于戍边的特殊环境,成为满语唯一的继承者,一直到20世纪40年代,新疆的锡伯族都使用满文。1947年,锡伯族知识分子对满文进行改进,创制了锡伯文,但在文字结构、书写形体和特点等方面,都保留了满文的完整性。

个中原因,难分优劣。锡伯族工程师佟浩说:“我们和其他族群竞争,但我们人数很少,其他人也不讲我们的语言,所以为了生存,我们就只得去学习他们的语言”“这就是为什么我们非常擅长于学习外语的原因。”

近年来,一些优秀的锡伯语使用者被调到北京,帮助翻译浩繁的清代档案,其中很多都是皇帝的信函,现在很少有学者能读懂。1975年从察布查尔被派到北京,现担任北京社科院满学研究所负责人的赵志强说:“如果你懂锡伯语,很快就能读懂清代的文献”“这就像是打开清代大门的一把金钥匙。”

本文节选自《文明》2021.05月刊

特别声明:本文为新京报客户端新媒体平台"新京号"作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表新京报的立场及观点。新京报仅提供信息发布平台。