撰文、供图/华莱士收藏馆(Wallace Collection)

编译/中山

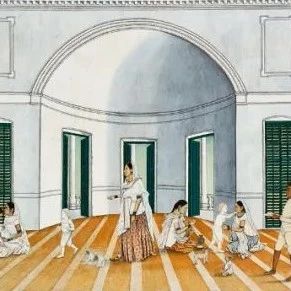

英国东印度公司在印度统治的时间长达200年。期间,公司官员委托印度艺术家创作了大量绘画,这些生动又卓越的作品既反映了自然世界的美,也反映了当时的社会现实,呈现出英国和印度艺术风格间的彼此影响与融合。

英国东印度公司在印度的统治期间,出于对当地文化的兴趣与热情,以及了解自然地理与历史风俗的需求,雇用印度艺术家创作了大量的绘画作品,即“公司绘画”。如今,这些作品在历史学者、艺术家和收藏家的共同努力下,不断进入人们的视野,唤醒了历史上那段被遗忘的时光。

这段时期的发展大致可以分为五个阶段,每个阶段都呈现出不同的特征,彼此之间既有联系又有区别。与之关联的既有最慷慨的赞助者,也有最贫穷的艺术家,既有一时的物质殖民,也有永恒的精神殖民,多种元素的交错,既相互掣肘,又并行不悖。

勒克瑙的艺术家

18世纪晚期,印度北部享乐主义城市勒克瑙(Lucknow)正处于其黄金时代的巅峰;而距离这座城市最近的德里,却被一波又一波的袭击者和入侵者洗劫烧毁,几乎成为一片废墟。德里的艺术家、诗人和画家们别无选择,纷纷逃至300英里外的勒克瑙。

不久,勒克瑙就成为印度北部最大、最繁荣、最迷人、最放荡的前殖民城市。根据一位历史学家的说法,这座城市就像是印度版的“(革命前的)德黑兰、蒙特卡罗和拉斯维加斯,再加上一点格林德伯恩”。《泰晤士报》的英国记者这样写道:“罗马、雅典,我所见过的任何城市都没有这座城市如此引人注目、如此美丽。”“太阳在镀金的圆顶和塔尖上闪耀,丰富的植被、森林和花园让人想起从圣克劳德山上看到的布洛涅森林。”——勒克瑙在这一时期是一个非常国际化的多元空间。

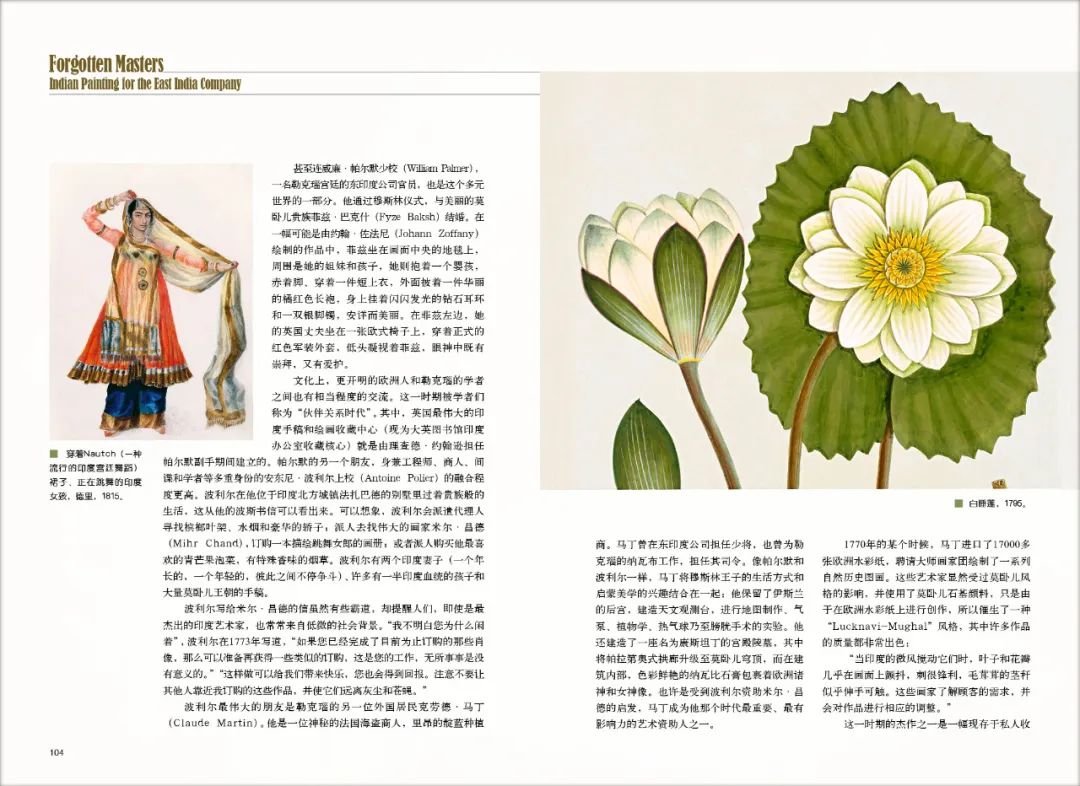

文化上,更开明的欧洲人和勒克瑙的学者之间也有相当程度的交流。这一时期被学者们称为“伙伴关系时代”。其中,英国最伟大的印度手稿和绘画收藏中心(现为大英图书馆印度办公室收藏核心)就是由理查德·约翰逊担任帕尔默副手期间建立的。

帕尔默的另一个朋友,身兼工程师、商人、间谍和学者等多重身份的安东尼·波利尔上校的融合程度更高。波利尔在他位于印度北方城镇法扎巴德的别墅里过着贵族般的生活。

波利尔最伟大的朋友是勒克瑙的另一位外国居民克劳德·马丁。1770年的某个时候,马丁进口了17000多张欧洲水彩纸,聘请大师画家团绘制了一系列自然历史图画。这些艺术家显然受过莫卧儿风格的影响,并使用了莫卧儿石基颜料,只是由于在欧洲水彩纸上进行创作,所以催生了一种“Lucknavi-Mughal”风格,其中许多作品的质量都非常出色:“当印度的微风搅动它们时,叶子和花瓣几乎在画面上颤抖,刺很锋利,毛茸茸的茎秆似乎伸手可触。这些画家了解顾客的需求,并会对作品进行相应的调整。”

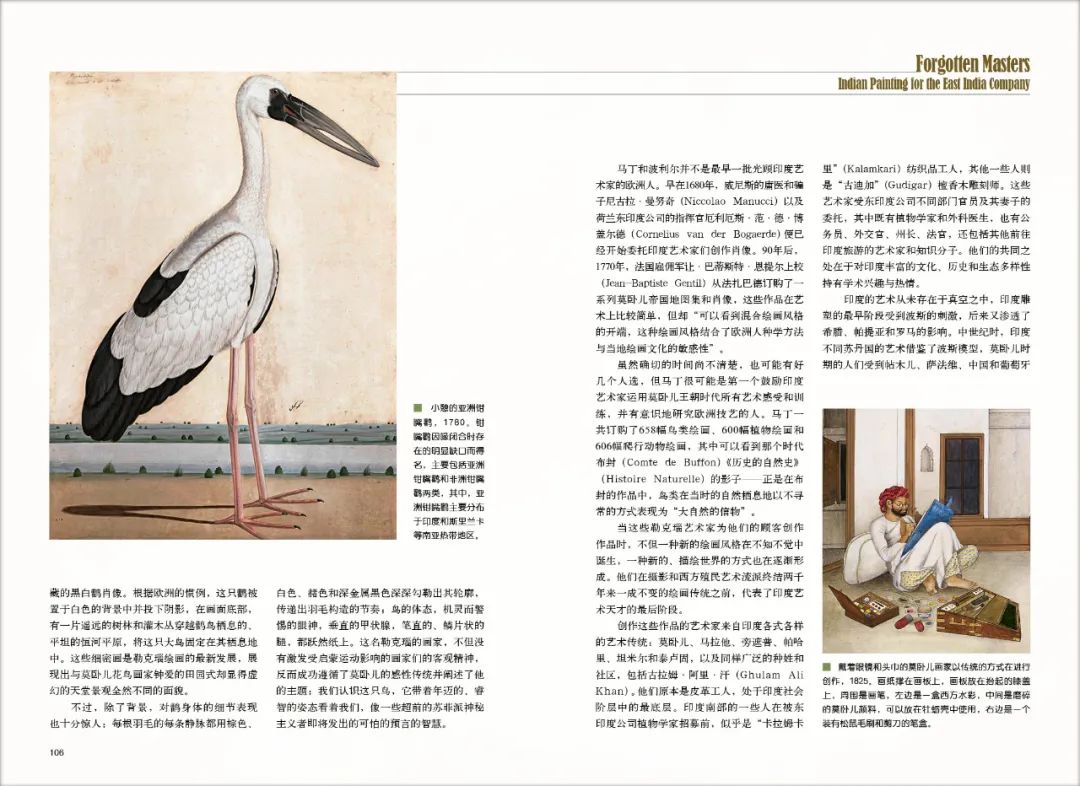

这一时期的杰作之一是一幅现存于私人收藏的黑白鹳肖像。根据欧洲的惯例,这只鹳被置于白色的背景中并投下阴影,在画面底部,有一片遥远的树林和灌木丛穿越鹳鸟栖息的、平坦的恒河平原,将这只大鸟固定在其栖息地中。这些细密画是勒克瑙绘画的最新发展,展现出与莫卧儿花鸟画家钟爱的田园式却显得虚幻的天堂景观全然不同的面貌。

不过,除了背景,对鹳身体的细节表现也十分惊人:每根羽毛的每条静脉都用棕色、白色、赭色和深金属黑色深深勾勒出其轮廓,传递出羽毛构造的节奏;鸟的体态,机灵而警惕的眼神,垂直的甲状腺,笔直的、鳞片状的腿,都跃然纸上。这名勒克瑙的画家,不但没有激发受启蒙运动影响的画家们的客观精神,反而成功遵循了莫卧儿的感性传统并阐述了他的主题:我们认识这只鸟,它带着年迈的、睿智的姿态看着我们,像一些超前的苏菲派神秘主义者即将发出的可怕的预言的智慧。

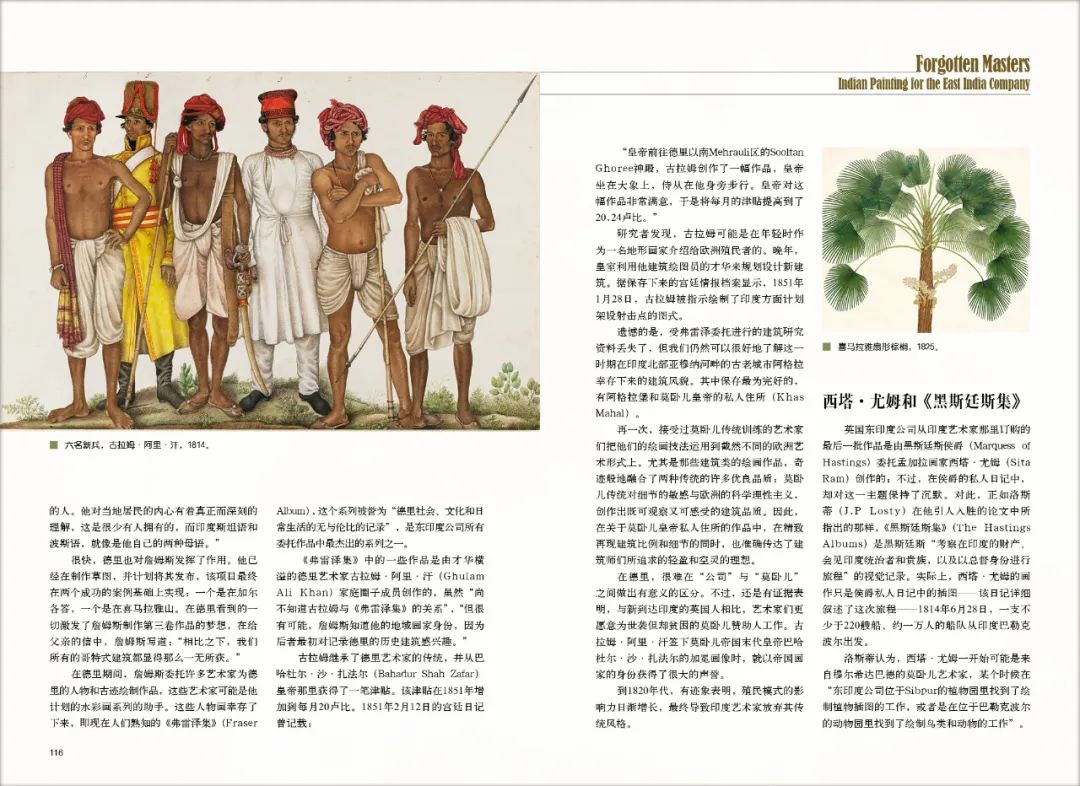

创作这些作品的艺术家来自印度各式各样的艺术传统:莫卧儿、马拉他、旁遮普、帕哈里、坦米尔和泰卢固,以及同样广泛的种姓和社区,包括古拉姆·阿里·汗。他们原本是皮革工人,处于印度社会阶层中的最底层。印度南部的一些人在被东印度公司植物学家招募前,似乎是“卡拉姆卡里”纺织品工人,其他一些人则是“古迪加”檀香木雕刻师。这些艺术家受东印度公司不同部门官员及其妻子的委托,其中既有植物学家和外科医生,也有公务员、外交官、州长、法官,还包括其他前往印度旅游的艺术家和知识分子。他们的共同之处在于对印度丰富的文化、历史和生态多样性持有学术兴趣与热情。

印度的艺术从未存在于真空之中,印度雕塑的最早阶段受到波斯的刺激,后来又渗透了希腊、帕提亚和罗马的影响。中世纪时,印度不同苏丹国的艺术借鉴了波斯模型,莫卧儿时期的人们受到帖木儿、萨法维、中国和葡萄牙的影响。在这个漫长的东西方相互影响的历史进程中,东印度公司的绘画作品,其实是印度与世界艺术互动的又一个阶段。

《英佩集》中的艺术家

18世纪末,大多数英国人只是带着一个目的前往印度:在最快的时间内积累财富。而加尔各答正是这样一座城市——几个月内就可以积累大量财富,然后几分钟内在赌桌上失去。为英国东印度公司征服西孟加拉邦的罗伯特·克莱夫写道:“加尔各答是宇宙中最邪恶的地方之一,充满了超越人们想象的种姓制度与奢华。”

1773年,以利亚·英佩因《管治法案》而被派往孟加拉国担任最高法院首席大法官一职,该法案首次使东印度公司受到英国王室的部分控制。对被派往的这片次大陆,英佩不但表现出了极大的兴趣,而且尊重当地居民和他们的文化。在前往印度的旅途中,一位牧师陪同英佩并教他孟加拉语和乌尔都语,到任后,新任大法官开始学习波斯语并收集印度画作。他的住处成为当时加尔各答高等文化的聚会场所,艺术、音乐、历史、梵文、波斯文学以及印度绘画都受到热情洋溢的讨论。

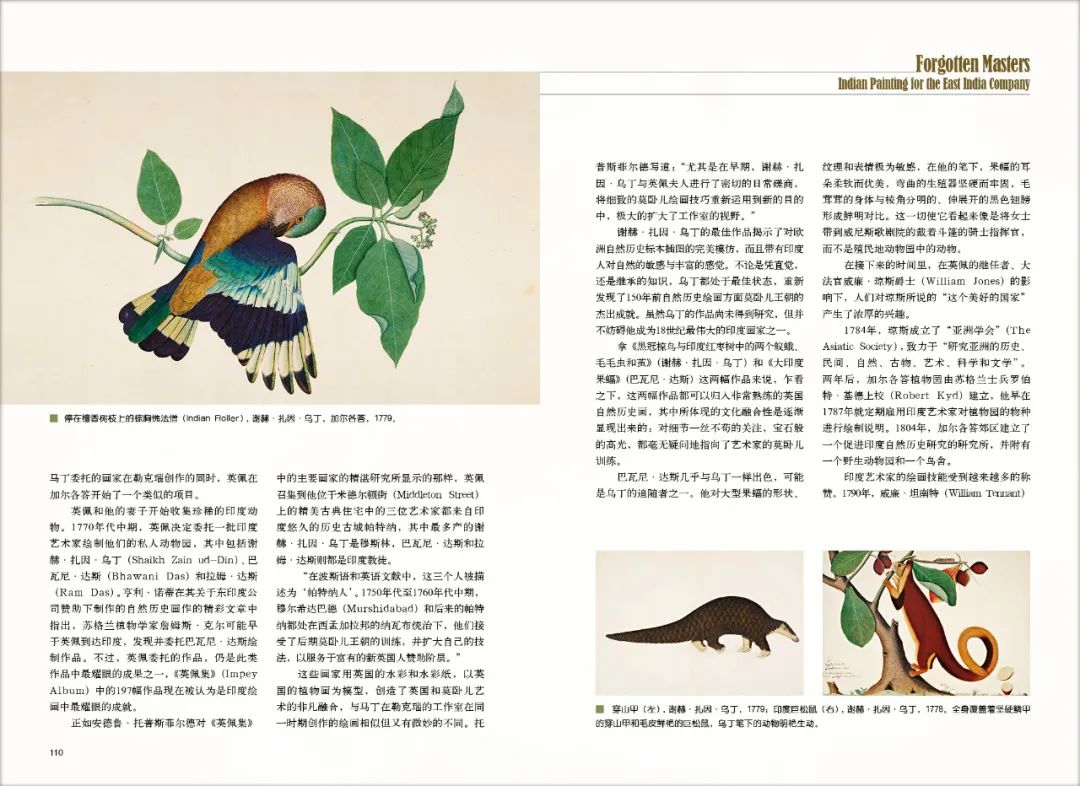

英佩和他的妻子开始收集珍稀的印度动物。1770年代中期,英佩决定委托一批印度艺术家绘制他们的私人动物园,其中包括谢赫·扎因·乌丁、巴瓦尼·达斯和拉姆·达斯。亨利·诺蒂在其关于东印度公司赞助下制作的自然历史画作的精彩文章中指出,苏格兰植物学家詹姆斯·克尔可能早于英佩到达印度,发现并委托巴瓦尼·达斯绘制作品。不过,英佩委托的作品,仍是此类作品中最耀眼的成果之一,《英佩集》中的197幅作品现在被认为是印度绘画中最耀眼的成就。

谢赫·扎因·乌丁的最佳作品揭示了对欧洲自然历史标本插图的完美模仿,而且带有印度人对自然的敏感与丰富的感觉。不论是凭直觉,还是继承的知识,乌丁都处于最佳状态,重新发现了150年前自然历史绘画方面莫卧儿王朝的杰出成就。虽然乌丁的作品尚未得到研究,但并不妨碍他成为18世纪最伟大的印度画家之一。

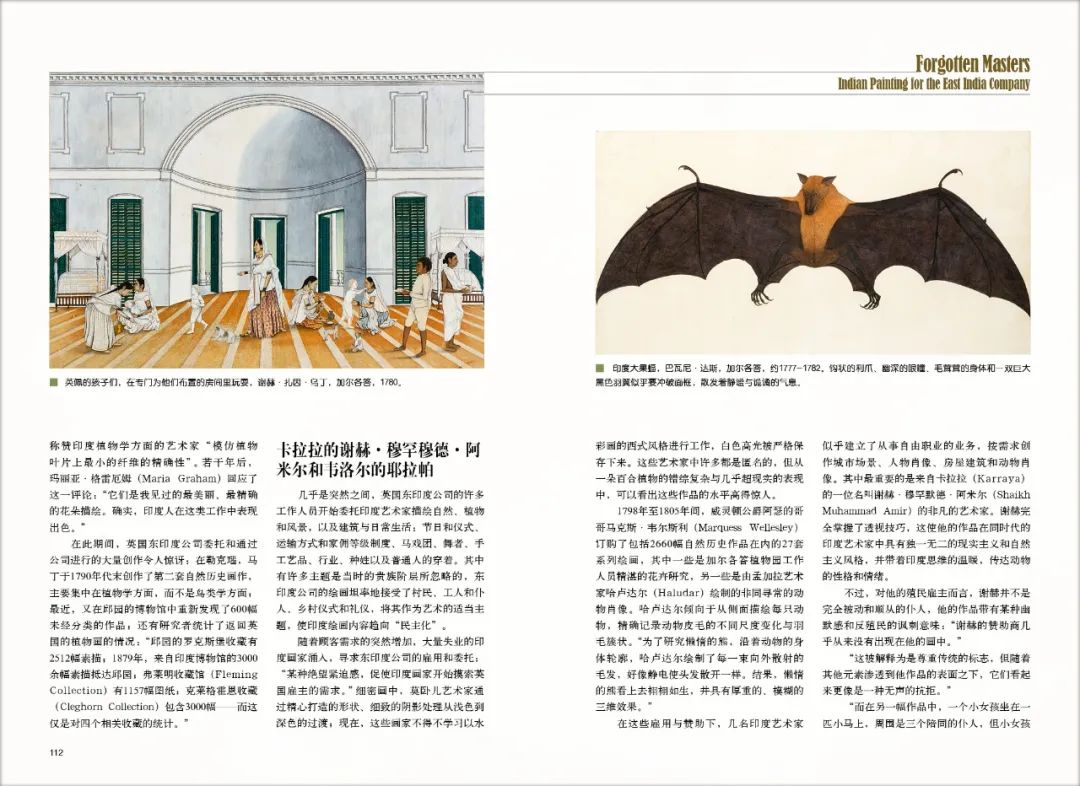

拿《黑冠椋鸟与印度红枣树中的两个蚁蛾、毛毛虫和茧》(谢赫·扎因·乌丁)和《大印度果蝠》(巴瓦尼·达斯)这两幅作品来说,乍看之下,这两幅作品都可以归入非常熟练的英国自然历史画,其中所体现的文化融合性是逐渐显现出来的:对细节一丝不苟的关注,宝石般的高光,都毫无疑问地指向了艺术家的莫卧儿训练。

巴瓦尼·达斯几乎与乌丁一样出色,可能是乌丁的追随者之一。他对大型果蝠的形状、纹理和表情极为敏感,在他的笔下,果幅的耳朵柔软而优美,弯曲的生殖器坚硬而牢固,毛茸茸的身体与棱角分明的、伸展开的黑色翅膀形成鲜明对比。这一切使它看起来像是将女士带到威尼斯歌剧院的戴着斗篷的骑士指挥官,而不是殖民地动物园中的动物。

在此期间,英国东印度公司委托和通过公司进行的大量创作令人惊讶:在勒克瑙,马丁于1790年代末创作了第二套自然历史画作,主要集中在植物学方面,而不是鸟类学方面;最近,又在邱园的博物馆中重新发现了600幅未经分类的作品;还有研究者统计了返回英国的植物画的情况:“邱园的罗克斯堡收藏有2512幅素描;1879年,来自印度博物馆的3000余幅素描抵达邱园;弗莱明收藏馆有1157幅图纸;克莱格霍恩收藏包含3000幅——而这仅是对四个相关收藏的统计。”

卡拉拉的谢赫·穆罕穆德·阿米尔

和韦洛尔的耶拉帕

几乎是突然之间,英国东印度公司的许多工作人员开始委托印度艺术家描绘自然、植物和风景,以及建筑与日常生活:节日和仪式、运输方式和家佣等级制度、马戏团、舞者、手工艺品、行业、种姓以及普通人的穿着。

1798年至1805年间,威灵顿公爵阿瑟的哥哥马克斯·韦尔斯利订购了包括2660幅自然历史作品在内的27套系列绘画,其中一些是加尔各答植物园工作人员精湛的花卉研究,另一些是由孟加拉艺术家哈卢达尔绘制的非同寻常的动物肖像。哈卢达尔倾向于从侧面描绘每只动物,精确记录动物皮毛的不同尺度变化与羽毛簇状。“为了研究懒惰的熊,沿着动物的身体轮廓,哈卢达尔绘制了每一束向外散射的毛发,好像静电使头发散开一样。结果,懒惰的熊看上去栩栩如生,并具有厚重的、模糊的三维效果。”

在这些雇用与赞助下,几名印度艺术家似乎建立了从事自由职业的业务,按需求创作城市场景、人物肖像、房屋建筑和动物肖像。其中最重要的是来自卡拉拉(Karraya)的一位名叫谢赫·穆罕默德·阿米尔的非凡的艺术家。谢赫完全掌握了透视技巧,这使他的作品在同时代的印度艺术家中具有独一无二的现实主义和自然主义风格,并带着印度思维的温暖,传达动物的性格和情绪。

谢赫在加尔各答创作的同时,另一位叫耶拉帕的艺术家也在韦洛尔(Vellore)工作。显然,他的作品也摆在东印度公司附近,并最终在指挥官中找到了赞助人,其结果就是《韦洛尔集》的诞生。最不寻常的是,其中包含了画家本人在创作中的自画像:“盘腿坐在倾斜的画纸前,桌子上是创作的工具。”“他的身旁有两位助手,一位助手拿着一块红布,另一位助手拿着一个蓝色皮革作品夹,主要人物下方的英文题词是‘Yellapah Picture Moochee’。这种引人入胜的自画像是耶拉帕最好的作品之一。”

莫卧儿帝国后期

德里和阿格拉的艺术家

19世纪初期,一位名叫威廉·弗雷泽的东印度公司的年轻学者,前往莫卧儿帝国的首都沙贾汉纳巴德,即老德里。直到18世纪晚期,也只有少数的欧洲人见过这座传奇的大都市。在经历了一个世纪的衰落和无政府状态后,德里已不再是过去的样子。到处是一片废墟,人烟稀少,由一个摇摇欲坠的政权统治着。威廉到达德里时,对他所看到的景象感到惊讶:“断瓦残垣断断续续地分布在30英里的土地上。”

几年后,1815年,威廉与他的另一个兄弟,艺术家詹姆斯·巴利·弗雷泽会合。在德里期间,詹姆斯委托许多艺术家为德里的人物和古迹绘制作品,这些艺术家可能是他计划的水彩画系列的助手。这些人物画幸存了下来,即现在人们熟知的《弗雷泽集》,这个系列被誉为“德里社会、文化和日常生活的无与伦比的记录”,是东印度公司所有委托作品中最杰出的系列之一。

《弗雷泽集》中的一些作品是由才华横溢的德里艺术家古拉姆·阿里·汗家庭圈子成员创作的,遗憾的是,受弗雷泽委托进行的建筑研究资料丢失了,但我们仍然可以很好地了解这一时期在印度北部亚穆纳河畔的古老城市阿格拉幸存下来的建筑风貌。其中保存最为完好的,有阿格拉堡和莫卧儿皇帝的私人住所。

在德里,很难在“公司”与“莫卧儿”之间做出有意义的区分。不过,还是有证据表明,与新到达印度的英国人相比,艺术家们更愿意为世袭但却贫困的莫卧儿赞助人工作。古拉姆·阿里·汗签下莫卧儿帝国末代皇帝巴哈杜尔·沙·扎法尔的加冕画像时,就以帝国画家的身份获得了很大的声誉。

到1820年代,有迹象表明,殖民模式的影响力日渐增长,最终导致印度艺术家放弃其传统风格。

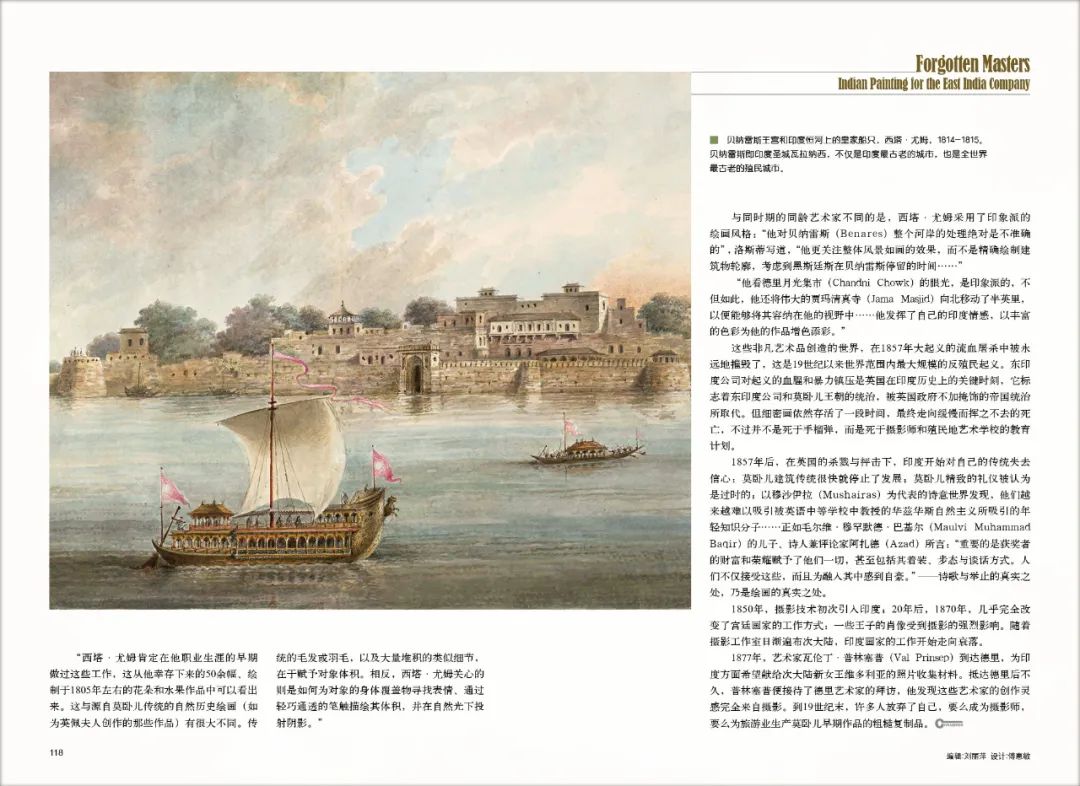

西塔·尤姆和《黑斯廷斯集》

英国东印度公司从印度艺术家那里订购的最后一批作品是由黑斯廷斯侯爵委托孟加拉画家西塔·尤姆创作的,对此,正如洛斯蒂在他引人入胜的论文中所指出的那样,《黑斯廷斯集》是黑斯廷斯“考察在印度的财产、会见印度统治者和贵族,以及以总督身份进行旅程”的视觉记录。实际上,西塔·尤姆的画作只是侯爵私人日记中的插图——该日记详细叙述了这次旅程——1814年6月28日,一支不少于220艘船、约一万人的船队从印度巴勒克波尔出发。

洛斯蒂认为,西塔·尤姆一开始可能是来自穆尔希达巴德的莫卧儿艺术家,某个时候在“东印度公司位于Sibpur的植物园里找到了绘制植物插图的工作,或者是在位于巴勒克波尔的动物园里找到了绘制鸟类和动物的工作”。

与同时期的同龄艺术家不同的是,西塔·尤姆采用了印象派的绘画风格:“他对贝纳雷斯整个河岸的处理绝对是不准确的”,洛斯蒂写道,“他更关注整体风景如画的效果,而不是精确绘制建筑物轮廓,考虑到黑斯廷斯在贝纳雷斯停留的时间……”

“他看德里月光集市的眼光,是印象派的,不但如此,他还将伟大的贾玛清真寺向北移动了半英里,以便能够将其容纳在他的视野中……他发挥了自己的印度情感,以丰富的色彩为他的作品增色添彩。”

这些非凡艺术品创造的世界,在1857年大起义的流血屠杀中被永远地摧毁了,这是19世纪以来世界范围内最大规模的反殖民起义。东印度公司对起义的血腥和暴力镇压是英国在印度历史上的关键时刻,它标志着东印度公司和莫卧儿王朝的统治,被英国政府不加掩饰的帝国统治所取代。但细密画依然存活了一段时间,最终走向缓慢而挥之不去的死亡,不过并不是死于手榴弹,而是死于摄影师和殖民地艺术学校的教育计划。

1850年,摄影技术初次引入印度;20年后,1870年,几乎完全改变了宫廷画家的工作方式:一些王子的肖像受到摄影的强烈影响。随着摄影工作室日渐遍布次大陆,印度画家的工作开始走向衰落。

1877年,艺术家瓦伦丁·普林塞普到达德里,为印度方面希望献给次大陆新女王维多利亚的照片收集材料。抵达德里后不久,普林塞普便接待了德里艺术家的拜访,他发现这些艺术家的创作灵感完全来自摄影。到19世纪末,许多人放弃了自己,要么成为摄影师,要么为旅游业生产莫卧儿早期作品的粗糙复制品。

本文节选自《文明》2020.12月刊

特别声明:本文为新京报客户端新媒体平台"新京号"作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表新京报的立场及观点。新京报仅提供信息发布平台。