撰文/刘榴 供图、支持/安徽博物院

明清时期的徽州女性,纵使在史书中难觅她们的姓名,也依旧能从留存至今的文化实物遗存中,管窥她们聪慧坚忍、仁爱善良、亦柔亦刚的一生。在此一生中,她们经历从依附到独立的精神蜕变,同时主动承担起琐碎繁重的家庭责任和社会义务。

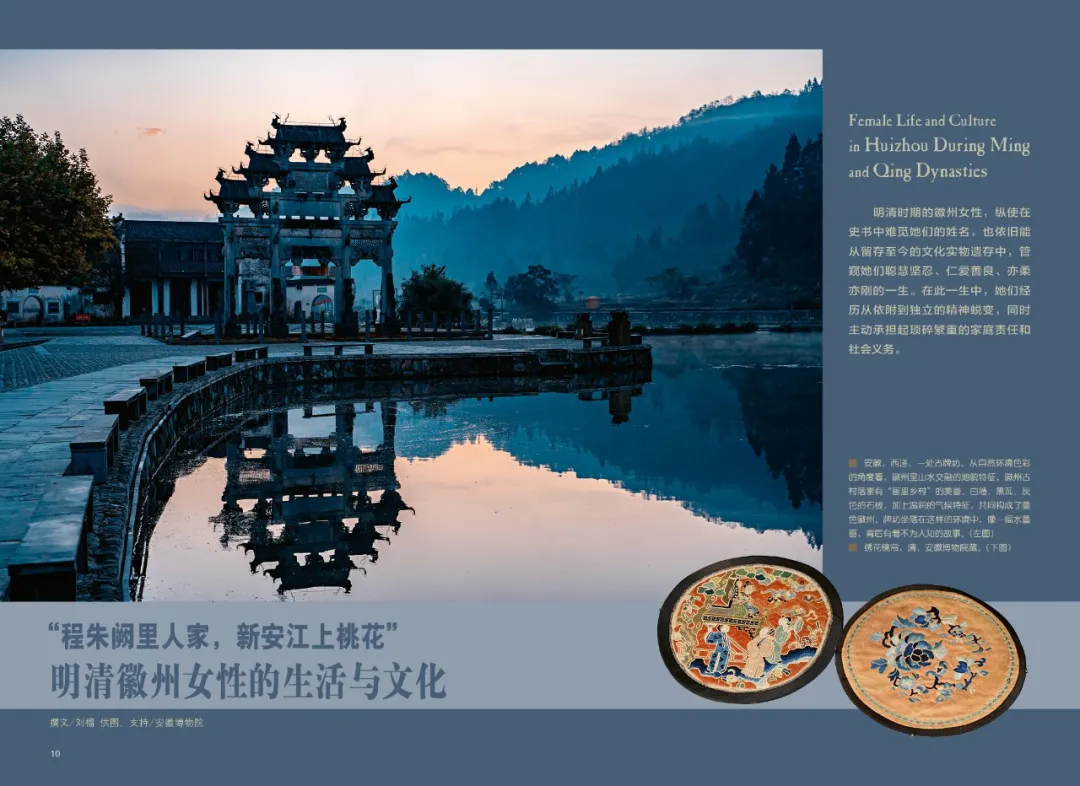

安徽地处吴头楚尾,襟江带淮,河山秀美,地貌多样,人文荟萃。富饶的土地滋养出丰富多彩的地域文化,徽文化即为典型代表。作为徽文化的重要组成部分,徽商名扬海内外,为世人所熟知。然而,在徽商背后发挥了重要作用的徽州女性(我们不妨把她们称作“徽商妇”),却处于一种近乎“失语”的状态。

实际上,徽商可以长期在外安心打拼,取得事业上的辉煌成就,并最终形成一种独特的文化现象,离不开背后无数徽商妇吃苦耐劳、勤俭持家、孝上育下的长期付出……徽商妇在男性主导的社会空间里,创造出一片女性可能展示出的绚烂天空,并从中滋生出一种有别于传统女性的新女性:徽州才媛。

徽州婚俗:

新婚一别,习以为常

明清以来,根据徽州俗例,男子年满十六就要出门远行做生意,有些地方甚至更早。歙、休宁、婺源、祁门、黟、绩溪徽州六县中,在商人尤其著名的歙县南乡,流传着一句“歙南太荒唐、十三爹来十四娘”的俗谚,说的就是男子年满十二三岁就得完婚的早婚现象。

徽州习俗中对婚姻的缔结非常重视,多遵循《礼记·昏义》所规定的纳采、问名、纳吉、纳征、请期、亲迎“六礼”:纳采即男方请媒人去女方家提亲,女方家答应议婚后,男方家备礼前去求婚;问名即男方家请媒人询问女方的名字和生辰八字;纳吉即将女子的名字、八字在祖庙占卜,卜得吉兆后,备礼通知女方家,确定缔结婚姻;纳征亦称纳币,指男方家将聘礼送给女方家;请期则指男方家择定婚期后,备礼告知女方家,求其同意;亲迎即新郎亲至女家迎娶。

值得一提的是,徽商妇的嫁奁、聘金,以及婚后的家务劳动收入,常常为徽商提供了原始的资本,成为丈夫创业守业的基础。有时候为助夫经商,女性甚至不得不“倾奁资之”。当物质金钱因素牵涉到婚姻的时候,门当户对就成为缔结婚姻的一个重要因素,尤其是大的宗族之间,婚姻实际上和男女二人的爱情幸福根本没有关系,而是宗族利益之间联合、供给的互惠行为,以求达到“合二姓之好,上以事宗庙,而下以继后世也”的目的。

既然婚姻中的个人不重要,现实条件又使人们“种地无以生存”,只能外出经商,那么隆重喜庆的婚礼后,男子外出远行,一走就是几年、十几年,甚至几十年,就成为再正常不过的事情了。胡适就曾说,“离乡撇井,四出经商,对我们徽州人来说,实是经济上的必需,家人、父子、夫妇数年不见也是常事。”徽商妇的一生,就要在这“再正常不过”的漫长等待中度过。

留守后方:

家之维系,惟母是赖

留守的徽商妇中,经济殷实一些的家庭女性,一般要兼顾长幼衣食之需、亲朋来往之礼、家中人员管理和教育子女读书识字等责任;经济状况一般的,更需要承担起全家的一切劳务甚至要挣钱以补贴家用了:浆洗烹饪、纺织刺绣、种菜养鸡、奉养公婆等等,往往是“日夜绩麻挫针”“一月得四十五日”,一个月的劳动量相当于别人四十五天之多,其中的琐碎、繁重和艰辛可想而知,所以,从孩子的视角来看,“家之维系,惟母是赖”。

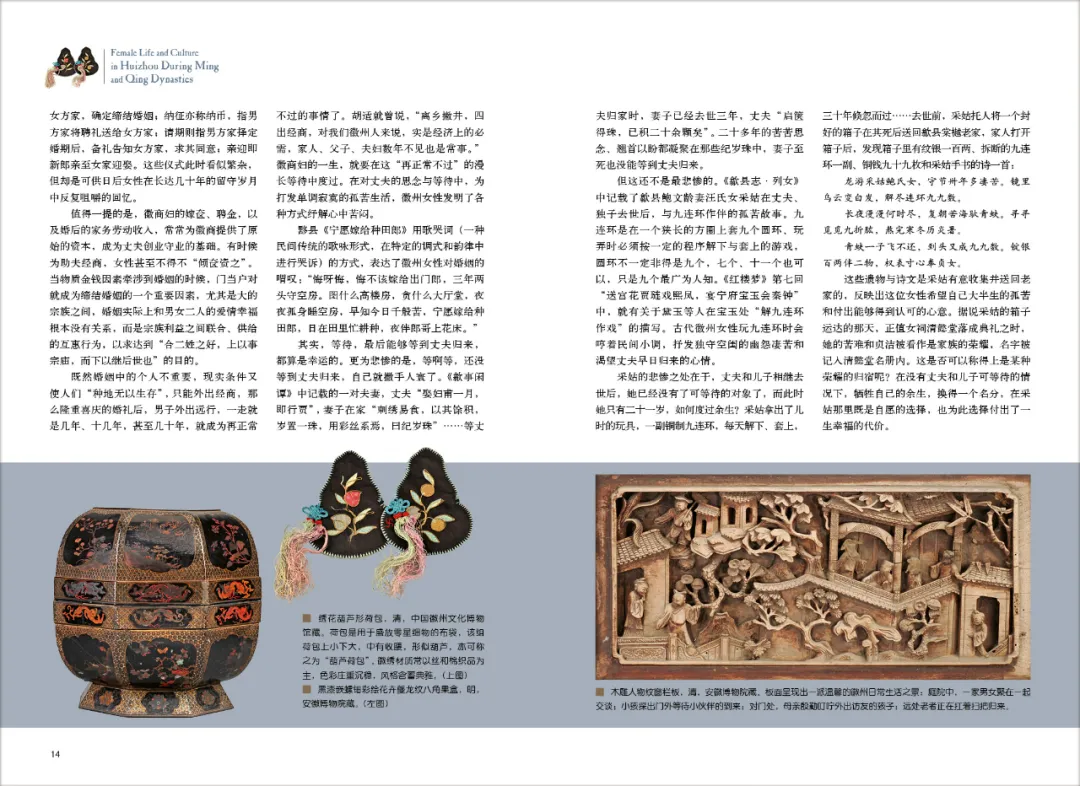

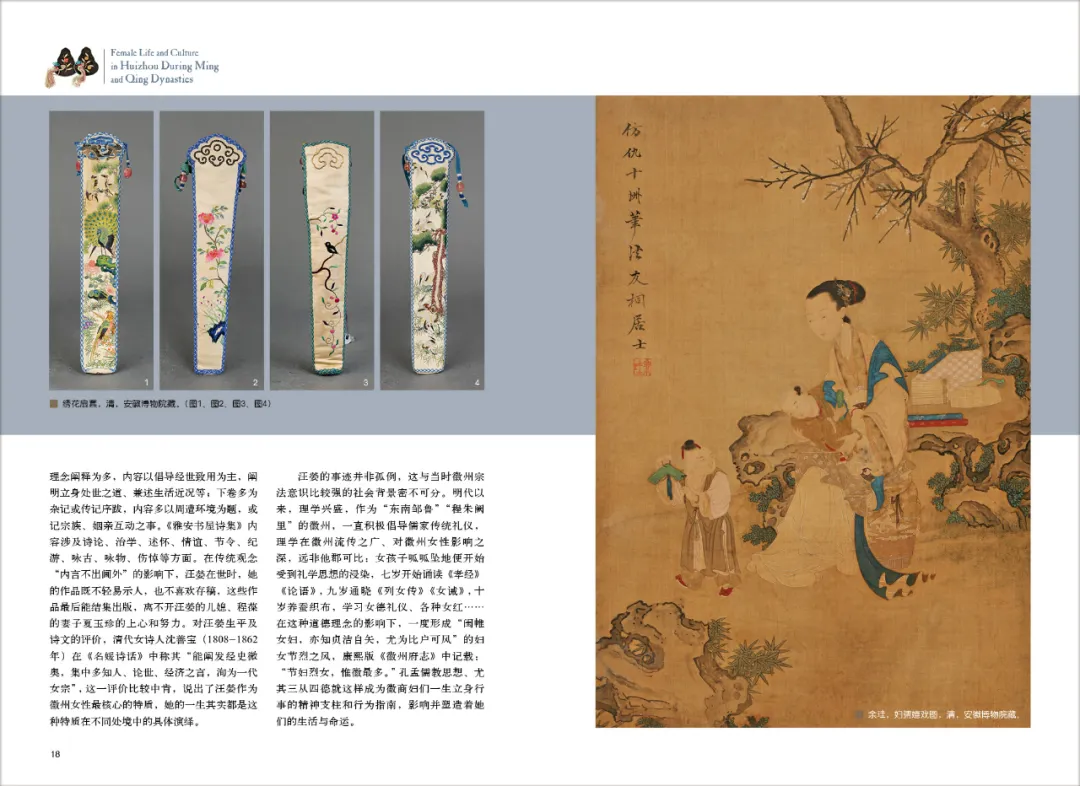

此外,随着明清时期江南地区女红日渐商业化的发展,徽州女性的纺织、刺绣、缝纫,不但形成独特的“徽绣”风格,也成为徽商妇维系家庭日常用度的重要来源之一。徽绣中的“打籽绣”是徽商妇最喜欢的针法,常以这种针法贯穿整幅作品,每当线条绕成粒状小圈、绣一针就形成一粒“籽”,一针又一针,不但寄托着她们对家人无微不至的爱和多子多福的盼望,而且在忙碌的家庭生活中,为自己开辟出一段清净无扰、陶冶心性的空间。

明代以来,理学兴盛,作为“东南邹鲁”“程朱阙里”的徽州,一直积极倡导儒家传统礼仪,理学在徽州流传之广、对徽州女性影响之深,远非他郡可比:女孩子呱呱坠地便开始受到礼学思想的浸染,七岁开始诵读《孝经》《论语》,九岁通晓《列女传》《女诫》,十岁养蚕织布,学习女德礼仪、各种女红……

在这种道德理念的影响下,一度形成“闺帷女妇,亦知贞洁自矢,尤为比户可风”的妇女节烈之风,康熙版《徽州府志》中记载:“节妇烈女,惟徽最多。”孔孟儒教思想、尤其三从四德就这样成为徽商妇们一生立身行事的精神支柱和行为指南,影响并塑造着她们的生活与命运。

社会活动:

多元参与,名分虚实

繁重琐碎的家庭生活压力下,由于男性角色的缺席,迫于现实需要,徽州女性不得不参与到本应由男子治理的社会事务中,常常是既“主内”又“主外”,打破了传统社会对男女两性在家庭生活中的角色分工。虽是环境所迫,但女性在这种被动参与中,还是展现出了她们的一些特质,并在与外界的接触中,经历着从依附到独立的成长蜕变。大致而言,她们对社会活动的参与,涵盖了经济、宗族、慈善三大方面。

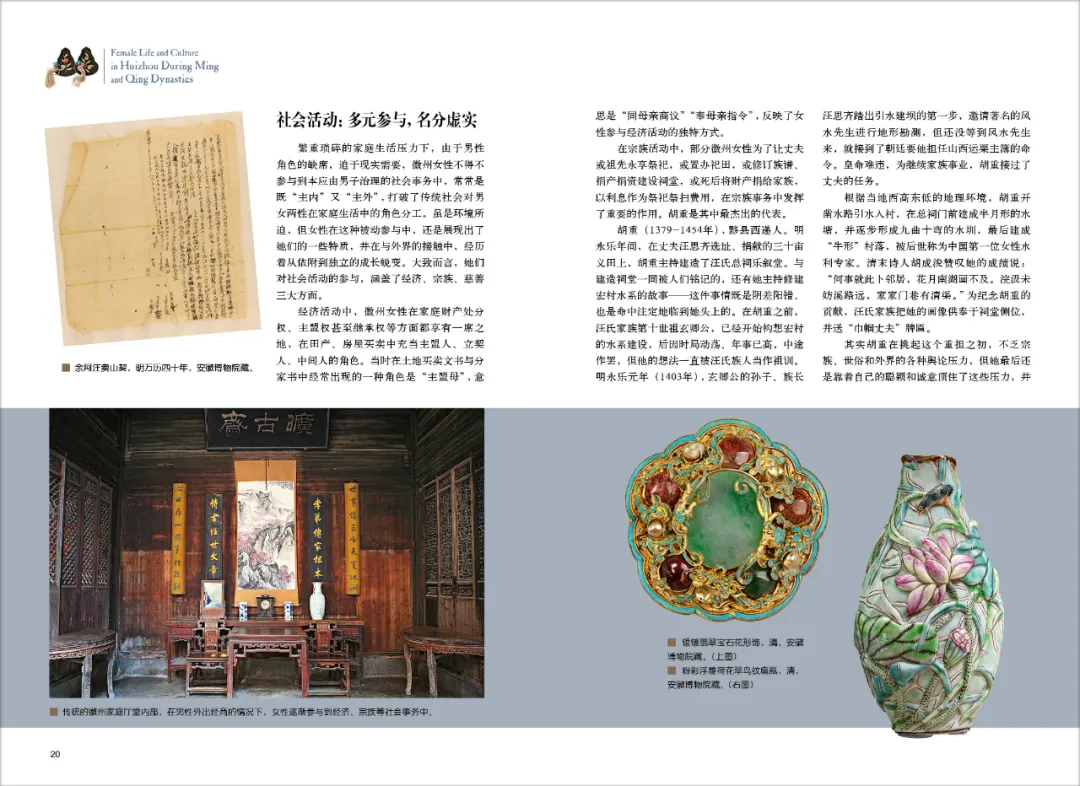

经济活动中,徽州女性在家庭财产处分权、主盟权甚至继承权等方面都享有一席之地,在田产、房屋买卖中充当主盟人、立契人、中间人的角色。当时在土地买卖文书与分家书中经常出现的一种角色是“主盟母”,意思是“同母亲商议”“奉母亲指令”,反映了女性参与经济活动的独特方式。

在宗族活动中,部分徽州女性为了让丈夫或祖先永享祭祀,或置办祀田,或修订族谱、捐产捐资建设祠堂,或死后将财产捐给家族,以利息作为祭祀祭扫费用,在宗族事务中发挥了重要的作用。胡重是其中最杰出的代表。

胡重(1379-1454年),黟县西递人。明永乐年间,在丈夫汪思齐选址、捐献的三十亩义田上,胡重主持建造了汪氏总祠乐叙堂。与建造祠堂一同被人们铭记的,还有她主持修建宏村水系的故事。在胡重之前,汪氏家族第十世祖玄卿公,已经开始构想宏村的水系建设,后因时局动荡、年事已高,中途作罢,但他的想法一直被汪氏族人当作祖训。明永乐元年(1403年),玄卿公的孙子、族长汪思齐踏出引水建坝的第一步,邀请著名的风水先生进行地形勘测,但还没等到风水先生来,就接到了朝廷要他担任山西运粟主簿的命令。皇命难违,为继续家族事业,胡重接过了丈夫的任务。

根据当地西高东低的地理环境,胡重开凿水路引水入村,在总祠门前建成半月形的水塘,并逐步形成九曲十弯的水圳,最后建成“牛形”村落,被后世称为中国第一位女性水利专家。为纪念胡重的贡献,汪氏家族把她的画像供奉于祠堂侧位,并送“巾帼丈夫”牌匾。

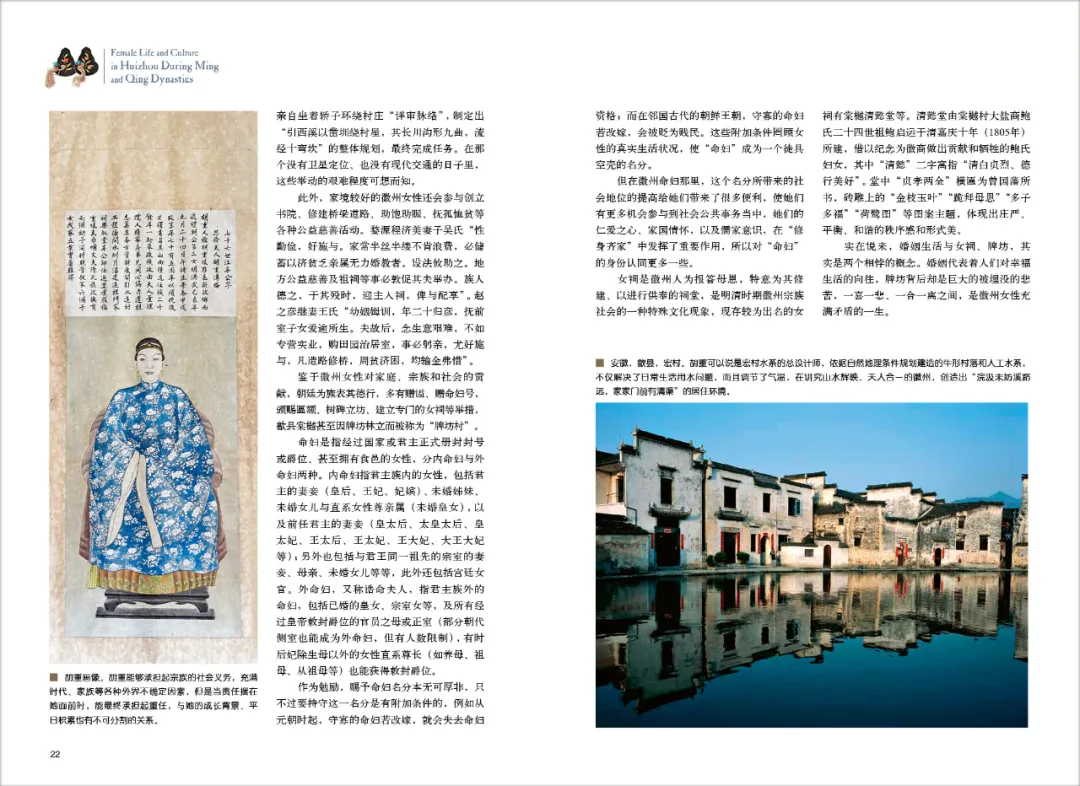

此外,家境较好的徽州女性还会参与创立书院、修建桥梁道路、助饱助赈、抚孤恤贫等各种公益慈善活动。鉴于徽州女性对家庭、宗族和社会的贡献,朝廷为旌表其德行,多有赠谥、赠命妇号,颁赐匾额、树碑立坊、建立专门的女祠等举措,歙县棠樾甚至因牌坊林立而被称为“牌坊村”。

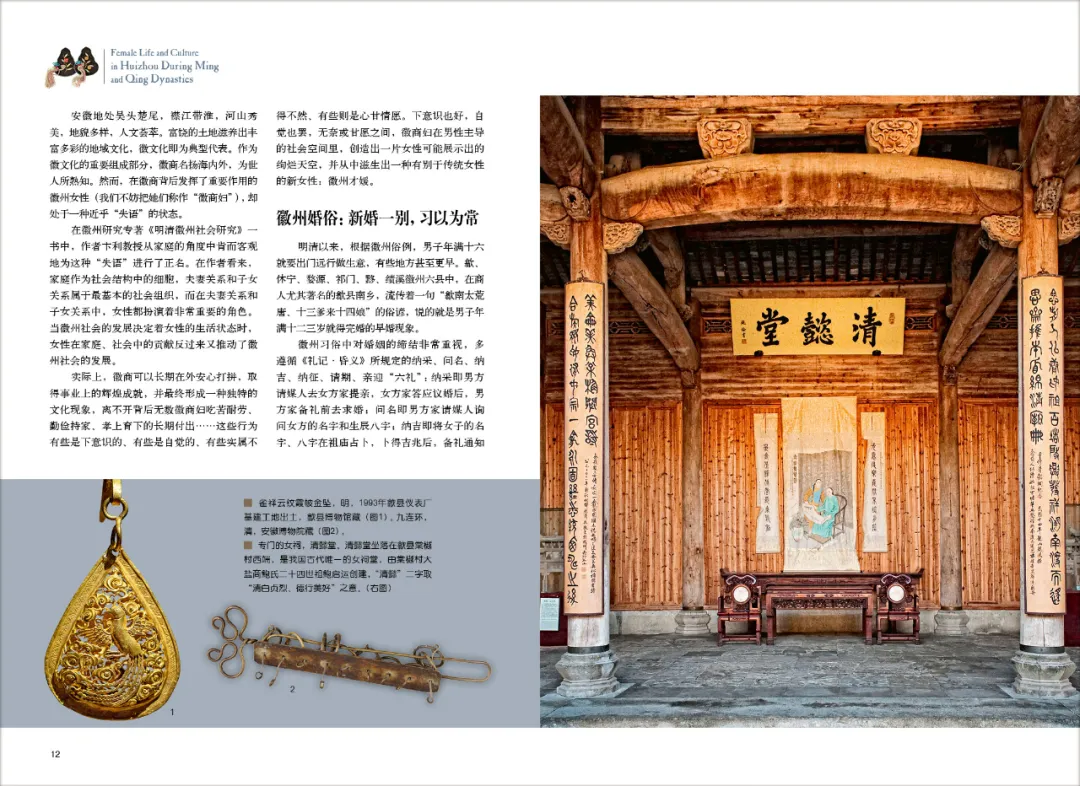

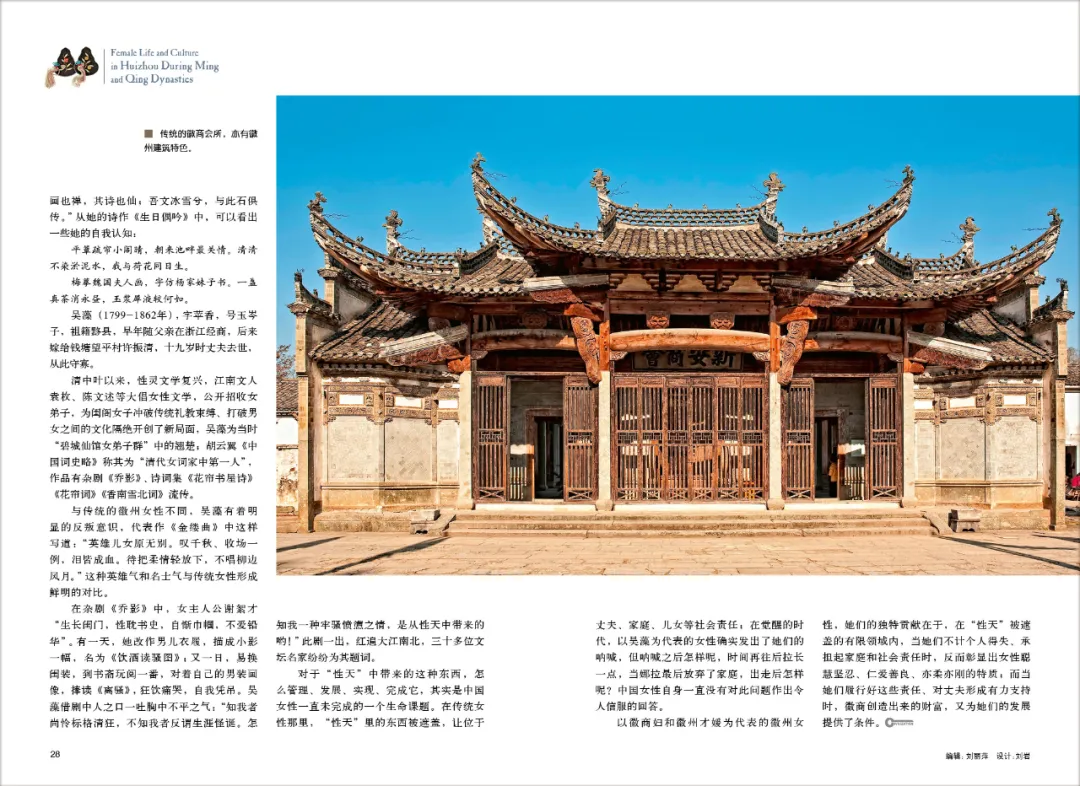

女祠是徽州人为报答母恩,特意为其修建、以进行供奉的祠堂,是明清时期徽州宗族社会的一种特殊文化现象,现存较为出名的女祠有棠樾清懿堂等。清懿堂由棠樾村大盐商鲍氏二十四世祖鲍启运于清嘉庆十年(1805年)所建,借以纪念为徽商做出贡献和牺牲的鲍氏妇女,其中“清懿”二字寓指“清白贞烈、德行美好”。堂中“贞孝两全”横匾为曾国藩所书,砖雕上的“金枝玉叶”“跪拜母恩”“多子多福”“荷鹭图”等图案主题,体现出庄严、平衡、和谐的秩序感和形式美。

徽州才媛:

性灵之问,未完课题

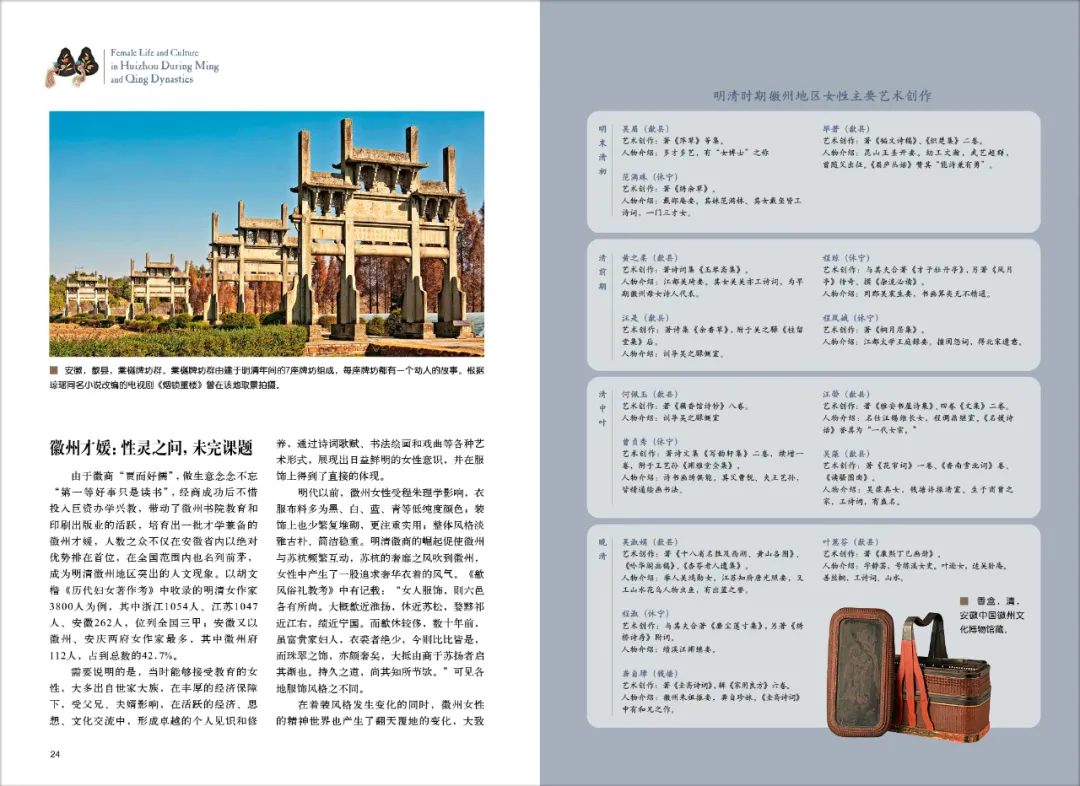

由于徽商“贾而好儒”,做生意念念不忘“第一等好事只是读书”,经商成功后不惜投入巨资办学兴教,带动了徽州书院教育和印刷出版业的活跃,培育出一批才学兼备的徽州才媛,人数之众不仅在安徽省内以绝对优势排在首位,在全国范围内也名列前茅,成为明清徽州地区突出的人文现象。以胡文楷《历代妇女著作考》中收录的明清女作家3800人为例,其中浙江1054人、江苏1047人、安徽262人,位列全国三甲;安徽又以徽州、安庆两府女作家最多,其中徽州府112人,占到总数的42.7%。

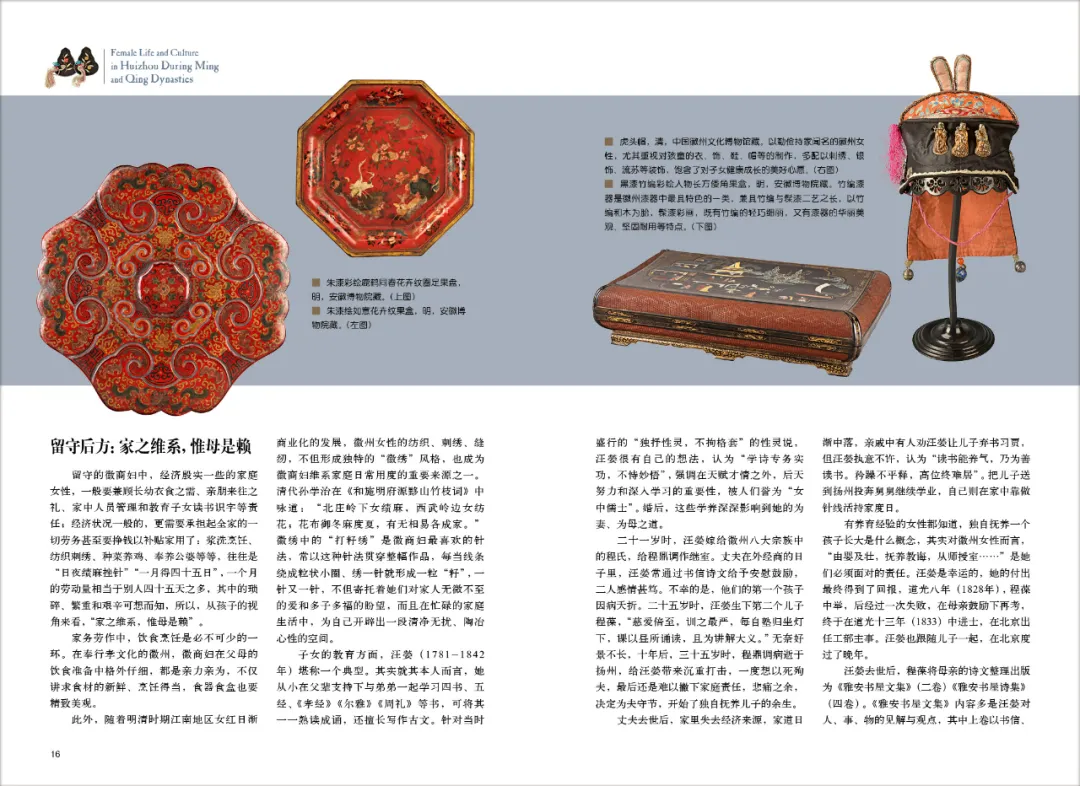

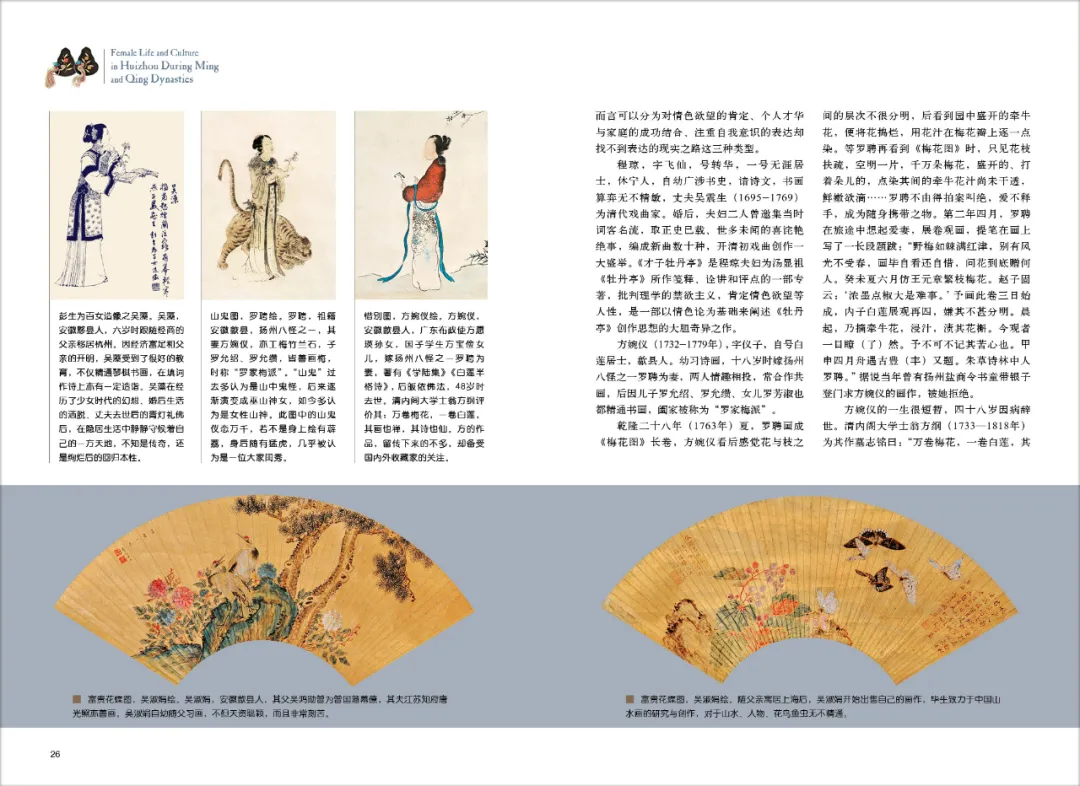

需要说明的是,当时能够接受教育的女性,大多出自世家大族,在丰厚的经济保障下,受父兄、夫婿影响,在活跃的经济、思想、文化交流中,形成卓越的个人见识和修养,通过诗词歌赋、书法绘画和戏曲等各种艺术形式,展现出日益鲜明的女性意识,并在服饰上得到了直接的体现。

明代以前,徽州女性受程朱理学影响,衣服布料多为黑、白、蓝、青等低纯度颜色;装饰上也少繁复堆砌,更注重实用;整体风格淡雅古朴、简洁稳重。明清徽商的崛起促使徽州与苏杭频繁互动,苏杭的奢靡之风吹到徽州,女性中产生了一股追求奢华衣着的风气。

《歙风俗礼教考》中有记载:“女人服饰,则六邑各有所尚。大概歙近淮扬,休近苏松,婺黟祁近江右,绩近宁国。而歙休较侈,数十年前,虽富贵家妇人,衣裘者绝少,今则比比皆是,而珠翠之饰,亦颇奢矣,大抵由商于苏扬者启其渐也。持久之道,尚其知所节欤。”可见各地服饰风格之不同。

清中叶以来,性灵文学复兴,江南文人袁枚、陈文述等大倡女性文学,公开招收女弟子,为闺阁女子冲破传统礼教束缚、打破男女之间的文化隔绝开创了新局面,吴藻为当时“碧城仙馆女弟子群”中的翘楚;胡云翼《中国词史略》称其为“清代女词家中第一人”,作品有杂剧《乔影》、诗词集《花帘书屋诗》《花帘词》《香南雪北词》流传。

与传统的徽州女性不同,吴藻有着明显的反叛意识,代表作《金缕曲》中这样写道:“英雄儿女原无别。叹千秋、收场一例,泪皆成血。待把柔情轻放下,不唱柳边风月。”这种英雄气和名士气与传统女性形成鲜明的对比。

以徽商妇和徽州才媛为代表的徽州女性,她们的独特贡献在于,在“性天”被遮盖的有限领域内,当她们不计个人得失、承担起家庭和社会责任时,反而彰显出女性聪慧坚忍、仁爱善良、亦柔亦刚的特质;而当她们履行好这些责任、对丈夫形成有力支持时,徽商创造出来的财富,又为她们的发展提供了条件。

本文节选自《文明》2021.08月刊

特别声明:本文为新京报客户端新媒体平台"新京号"作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表新京报的立场及观点。新京报仅提供信息发布平台。