撰文/无待

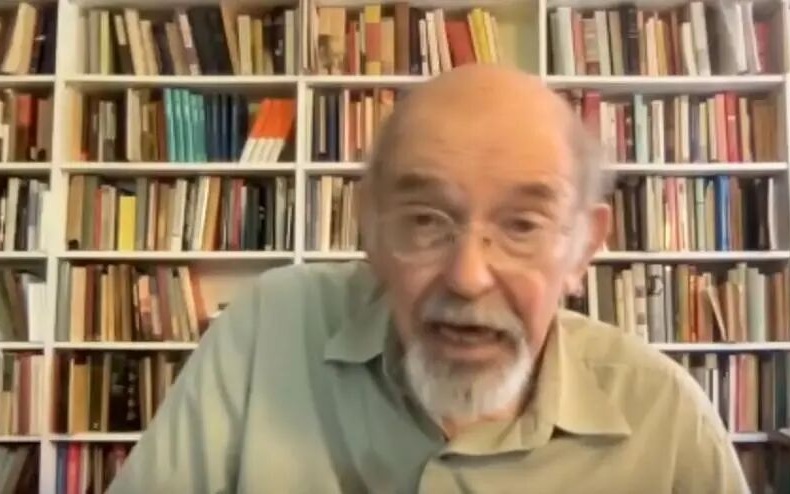

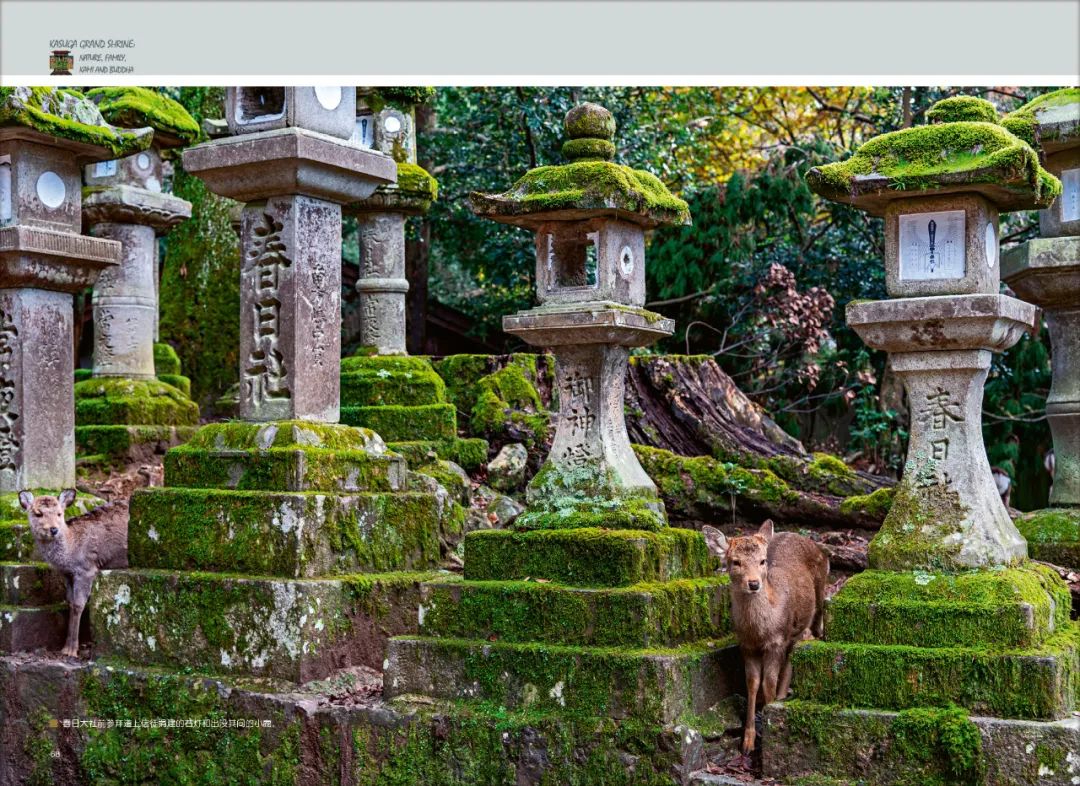

在日本奈良的御盖山山下,经过一片原始森林中的小径,不时和梅花鹿相遇之后,便会看到一座朱红色的神社,那就是春日大社。隐藏于密林深处,历经1300年风霜,依然以谦逊的姿态抚慰人心。

春日大社的开端

去过日本奈良的人,很难不对那里随处出没的梅花鹿留下深刻的印象。世界上大概不会有另一座城市,能同时在现代与自然之间保持着如此自然的衔接。这些小鹿是如何能够与现代环境共存的?这就不得不提到奈良著名的神社之一——春日大社。

传说,距今1300年前,在奈良建都之时,奈良朝廷为守护平城京(奈良),恭请鹿岛神宫(位于茨城县)的武瓮槌命神(建御雷神)降守到奈良的御盖山山顶的浮云峰,并进行供奉。武瓮槌命神是骑着一头白鹿,摇摇晃晃来到御盖山的山顶的。就这样,鹿被认为是神的使者,一直在奈良被保护至今。

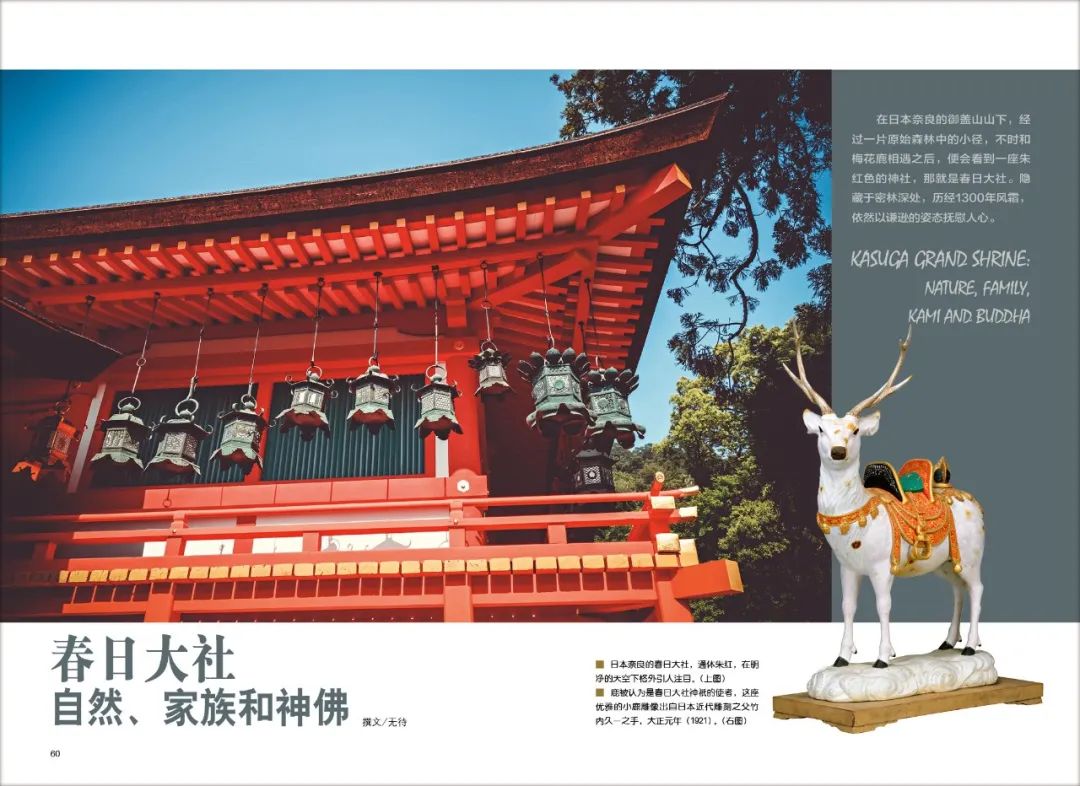

到了天平文化的神护景云二年(768年),在称德天皇(764年-770年在位)的敕命下,由左大臣藤原永手在御盖山的半山腰即如今春日大社所在地,首次建造了朝南的四座神殿。随后从香取神宫(位于千叶县)请来经津主命神、从枚冈神社(位于大阪府)请来藤原氏族的祖先天儿屋根命神和比卖神,连同武瓮槌命神,四位神明一起供奉。春日大社的历史就此开始。

藤原家族的强势影响

藤原氏并非该家族本来的姓氏,该家族本来姓“中臣”。“中臣”在大和朝廷中是历代主持祭祀的氏族。生于614年的中臣廉足使这个家族登上了日本古代历史的舞台,并且影响着日本的历史发展。

在中臣廉足崛起之前,大和朝廷中颇有势力的是苏我氏。中大兄皇子和中臣廉足联合推翻了苏我氏,拥立孝德天皇(645年-654年在位)登上皇位,并于登上皇位那年开始了对日本历史影响深远的“大化革新”。“大化革新”在日本历史上被认为是与“明治维新”具有同样变革力量的改革。

在中大兄皇子继承皇位成为天智天皇时,中臣廉足还制定了日本最早的法典《近江令》。因为有功,中臣廉足被天智天皇授予最高级别的“大织冠”位阶,去世后,又被赐姓“藤原”,而且后来规定,这一姓氏只能由中臣廉足的儿子藤原不比等(659年-720年)及其子孙专属继承。

藤原不比等继续在宫廷中巩固和拓展自己的势力范围,他先后让自己的两位女儿与皇室联姻,分别生下圣武天皇(724年-749年在位)、孝谦天皇(749年-758年在位)。这一联姻的传统其后一直维持了将近300年之久。

藤原不比等还让自己的四个儿子全部在朝廷中担任高官,后来衍生出了藤原四家(南家、北家、式家、京家)。南家的仲麻侣依靠姑母藤原光明子作为孝谦天皇母亲的身份崛起,在孝谦天皇执政初期,藤原仲麻侣更是一路高升至太政大臣这一首次由皇子以外的人来担任的高等职务。但是不久之后,因为孝谦天皇身边出现了势力高涨的禅僧道镜,仲麻侣担心自己的权力旁落,从而通过支持淳仁皇子与孝谦天皇生出嫌隙,孝谦天皇一气之下出了家,让淳仁继位。然而藤原仲麻侣发起了叛乱,但是叛乱很快便被镇压下去,藤原仲麻侣也伏诛。事后,孝谦废除了淳仁天皇,再次登上皇位,改称“称德天皇”。

春日大社就修建于称德天皇在位的末年——768年。这时,无论是权倾一时、两次称帝的称德天皇拥有藤原氏血统的事实,还是藤原家族搅动并影响着朝廷的政治走向,都在说明藤原家族势力的持续增长。正是在这种蒸蒸日上的影响力之下,供奉藤原祖先神的春日神社得以诞生。

从家族神社到国家神社

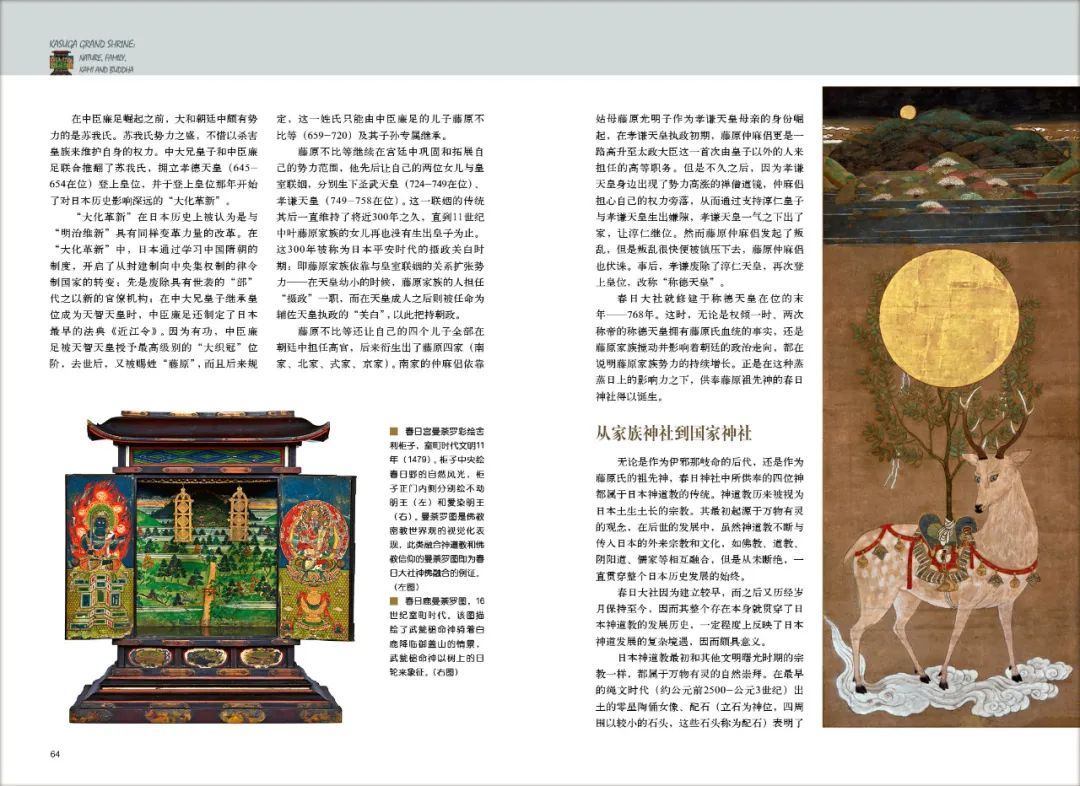

春日神社中所供奉的四位神属于日本神道教的传统。神道教历来被视为日本土生土长的宗教。其最初起源于万物有灵的观念,在后世的发展中,虽然神道教不断与传入日本的外来宗教和文化,如佛教、道教、阴阳道、儒家等相互融合,但是从未断绝,一直贯穿整个日本历史发展的始终。

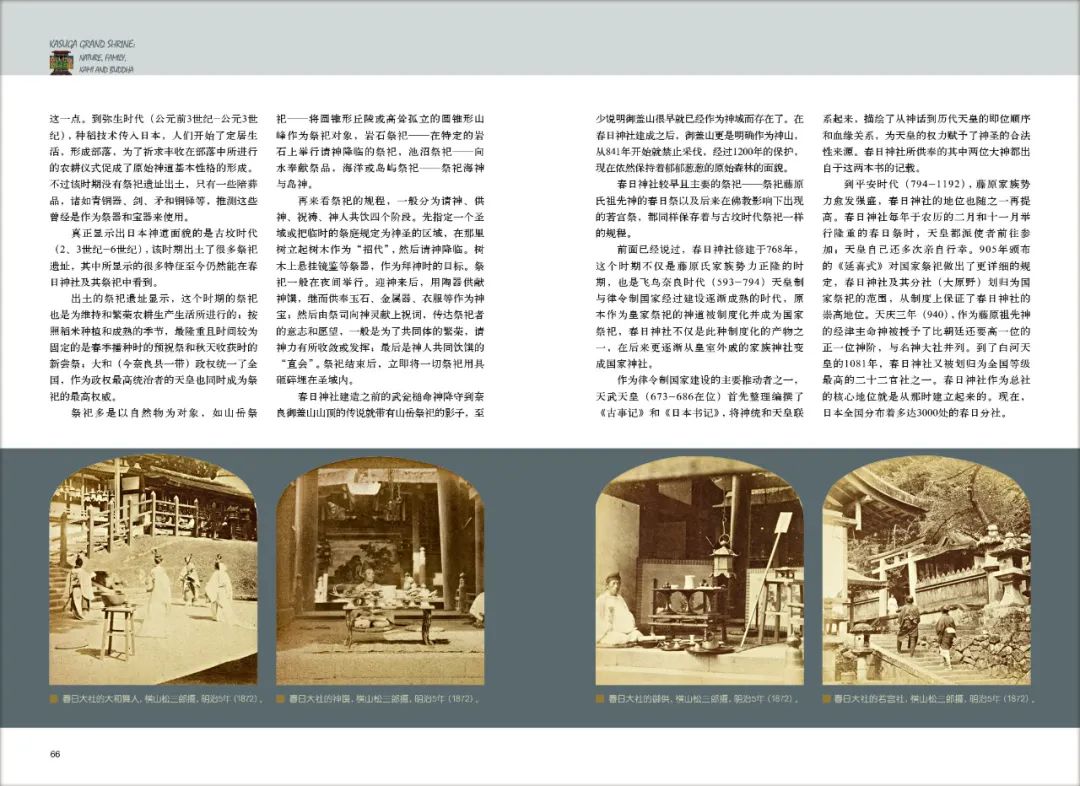

真正显示出日本神道面貌的是古坟时代(2、3世纪-6世纪),该时期出土了很多祭祀遗址,其中所显示的很多特征至今仍然能在春日神社及其祭祀中看到。出土的祭祀遗址显示,这个时期的祭祀也是为维持和繁荣农耕生产生活所进行的;按照稻米种植和成熟的季节,最隆重且时间较为固定的是春季播种时的预祝祭和秋天收获时的新尝祭;大和(今奈良县一带)政权统一了全国,作为政权最高统治者的天皇也同时成为祭祀的最高权威。

春日神社较早且主要的祭祀——祭祀藤原氏祖先神的春日祭以及后来在佛教影响下出现的若宫祭,都同样保存着与古坟时代祭祀一样的规程。

春日神社修建于768年,这个时期不仅是藤原氏家族势力正隆的时期,也是飞鸟奈良时代(593年-794年)天皇制与律令制国家经过建设逐渐成熟的时代,原本作为皇家祭祀的神道被制度化并成为国家祭祀,春日神社不仅是此种制度化的产物之一,在后来更逐渐从皇室外戚的家族神社变成国家神社。

作为律令制国家建设的主要推动者之一,天武天皇(673年-686年在位)首先整理编撰了《古事记》和《日本书记》,将神统和天皇联系起来,描绘了从神话到历代天皇的即位顺序和血缘关系,为天皇的权力赋予了神圣的合法性来源。春日神社所供奉的其中两位大神都出自于这两本书的记载。

到平安时代(794年-1192年),藤原家族势力愈发强盛,春日神社的地位也随之一再提高。春日神社每年于农历的二月和十一月举行隆重的春日祭时,天皇都派使者前往参加;天皇自己还多次亲自行幸。905年颁布的《延喜式》对国家祭祀做出了更详细的规定,春日神社及其分社(大原野)划归为国家祭祀的范围,从制度上保证了春日神社的崇高地位。

天庆三年(940年),作为藤原祖先神的经津主命神被授予了比朝廷还要高一位的正一位神阶,与名神大社并列。到了白河天皇的1081年,春日神社又被划归为全国等级最高的二十二官社之一。春日神社作为总社的核心地位就是从那时建立起来的。现在,日本全国分布着多达3000处的春日分社。

神 佛 与 共

日本神道教从零星的祭祀到成为制度化的祭祀,当中与外来宗教的影响是分不开的。6世纪中叶,佛教、儒教、道教相继从中国传到日本。

神佛融合最早出现在八幡神。奈良时代末期的741年,宇佐八幡宫已经献纳佛经,祈求平定叛乱,营建三重塔,住有僧侣。在奈良东大寺修建大佛期间,宇佐八幡的神官捧持神示前往平城京。借此机会,八幡神信仰广传京畿,由此确立了八幡神作为佛教护法神的地位。

到了平安时代,神佛融合已经普及全国的大小神社,即使是供奉天皇家的最高国家神的伊势神宫也不例外。到平安末期,甚至有了特别明确的规定:如伊势神宫的天照大神被认为是卢舍那佛、救世观音、大日佛的化身;石清水八幡是阿弥陀佛、释迦佛的化身等。受到此种思想的影响,从平安中期以后,很多有势力的神社里都建立了佛教寺院(神宫寺)。

春日神社也受到这一进程的影响,与不远处的兴福寺渐渐变得不分你我,被统称为春日社兴福寺。兴福寺是藤原不比等建立的藤原氏佛教家寺,在721年至813年之间,经过多年建造形成了庞大的寺庙建筑群。保延元年(1135年),兴福寺在春日神社的东边修建了若宫社,并宣称与春日神社同为一体,实际是将春日神社的实权纳入手中,并于翌年开始举办若宫祭。这一祭祀一直到江户时代都是由兴福寺来负责举办。

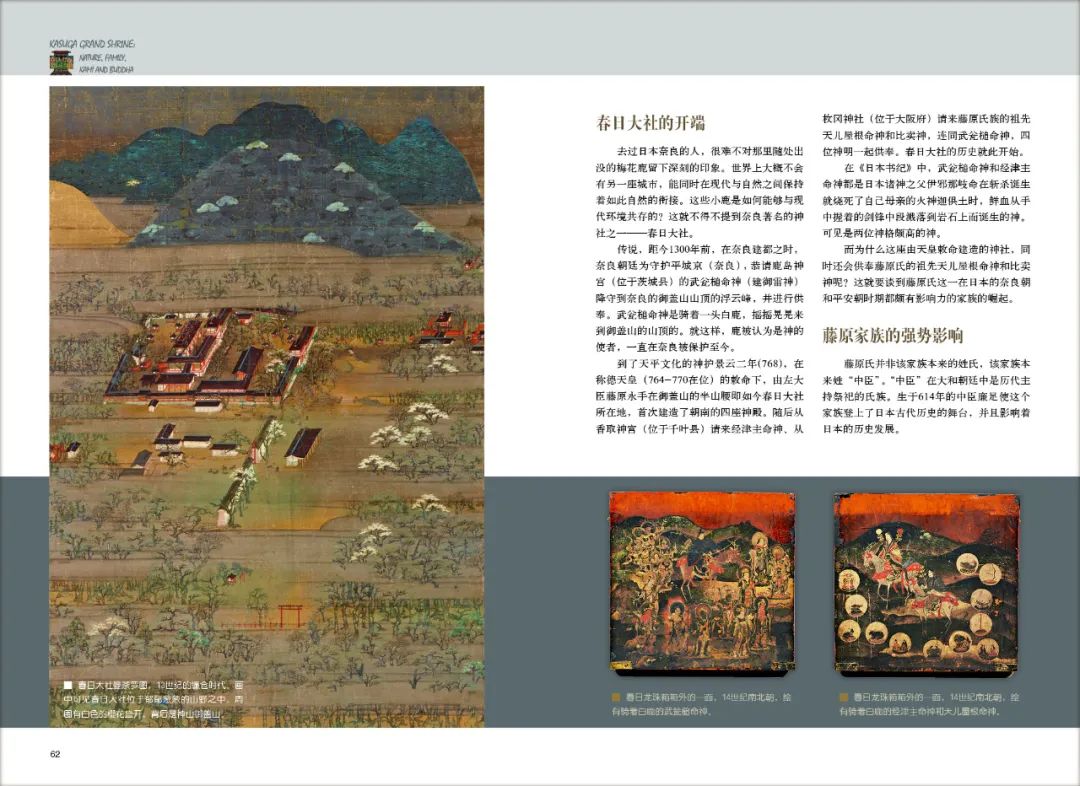

在这一过程中,春日大社的四位镇守神也各自被视为不同佛陀、菩萨的化身:武瓮槌命神一开始对应不空羂索观音,后来又对应释迦如来;经津主命神对应着药师如来;天儿屋根命神对应地藏菩萨;比卖神对应十一面观音。

佛教的讲经仪式也进入春日神社中,从平安时代末期(12世纪早期)开始,神社正殿西南方原本用于举行直会仪式(食用供奉神灵的供品以获得神灵意识的仪式)的建筑中,开始举行盛大的“法华八讲”这一仪式,所以直会殿也被称为“八讲屋”。

历 经 劫 波

得益于春日神社曾经被纳入国家神社体系,获得很高的位置,虽然平安时代结束后,藤原氏家族以及天皇权力衰落使国家神社体系瓦解,春日神社依然受到了历代幕府的重视。

在镰仓时代(1192年-1333年),春日神社同伊势神宫、石清水八幡宫一起,被世人并称为“三社”,受到了国民的崇拜。永德二年(1382年),春日大社毁于大火,足利第三代将军义满援助其重建,在这之后很长一段时间内,春日大社都处于历代将军的保护之下。若宫祭也在室町时代(1336年-1573年)成为国家祭典后,促进了春日信仰在庶民中间的普及。如今,在步入神社之前的长长参道上的3000多座石灯和神社回廊上的吊灯,就是由那时的信民捐赠的,可一窥当年人们争相参拜的情形。

战国时代由于战乱纷纷,特别是应仁之乱(1467年至1477年之间在幕府足利义政统治时期的大名之间的内乱,标志日本战国时代的开始)之后,春日神社因失去了来自公家和武家的保护而衰退,春日祭停止了,不过若宫祭却因为纳入了国家节日,而在动荡的战国时代中继续进行,一直延续至今。

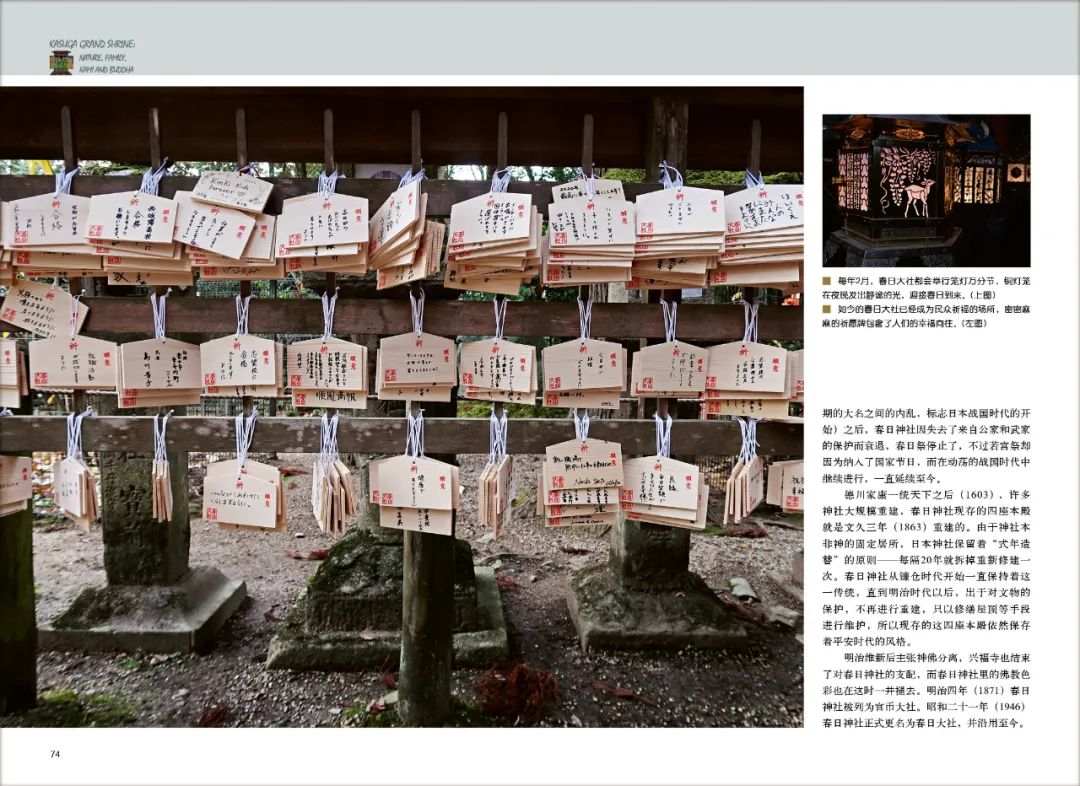

德川家康一统天下之后(1603年),许多神社大规模重建,春日神社现存的四座本殿就是文久三年(1863年)重建的。由于神社本非神的固定居所,日本神社保留着“式年造替”的原则——每隔20年就拆掉重新修建一次。春日神社从镰仓时代开始一直保持着这一传统,直到明治时代以后,出于对文物的保护,不再进行重建,只以修缮屋顶等手段进行维护,所以现存的这四座本殿依然保存着平安时代的风格。

明治维新后主张神佛分离,兴福寺也结束了对春日神社的支配,而春日神社里的佛教色彩也在这时一并褪去。明治四年(1871年)春日神社被列为官币大社。昭和二十一年(1946年)春日神社正式更名为春日大社,并沿用至今。

穿越时空的春日祭与若宫祭

历经1300年的兴衰,如今的春日大社回归到为国家和民众祈福的场所,每天早晨和傍晚都会举行侍奉神佛的仪式,一年举行多达1000次的祭典活动。其中最著名的是春日祭和若宫祭。

春日祭可能创始于平安时代的850年。在过去,它举行的时间可能是在每年农历的二月和十一月。但是从1886年开始,该节日被定在3月13日举行。由于藤原家族在平安时代的繁荣,这一仪式曾经十分盛大。整个仪式遵循着请神、供神、祝祷、神人共饮的祭祀程序:先选定一名少女作为神使,然后举行迎接神使的游行;之后在神社中奉上贡钱,主持人念诵祝祷词;跳起大和舞庆祝,神使退出,仪式终结。该祭祀曾经因战国时期的应仁之乱而终止,到江户幕府的元禄年间(1688年-1704年)复兴,但是规模较小。现在的仪式,再次恢复了平安时代的风貌,热闹非凡。

与春日祭相比,始于兴福寺在春日大社建起若宫社的第二年(1136年)的若宫祭却一直延续了下来,未曾中断过。若宫祭于每年的腊月举行。

如今,“春日若宫祭”已经成为每年年末奈良最大的祭礼,被日本政府指定为重要的无形民俗文化财产。在每年的12月15日至18日的四天中,会相继举行形式丰富的各种仪式。12月17日举行的迁幸之仪(迎神)及还幸之仪(送神)是春日若宫祭中最重要的两个宗教仪式。“迁幸之仪”从17日深夜12点开始,将若宫神迁移至御旅所。当天正午时分,则是“御渡式”开始的时间,身着平安时代到江户时代服饰的神职人员、将军、贵族和他们的骏马,浩浩荡荡地在奈良街道上游行而过。14时30分开始的“御旅所祭”是举办祈愿国泰民安的祭典,一直到深夜都有一连串向若宫神献纳神乐、舞蹈、赛马、儿童骑射比武等艺能活动,甚为热闹壮观。

本文节选自《文明》2021.03月刊

特别声明:本文为新京报客户端新媒体平台"新京号"作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表新京报的立场及观点。新京报仅提供信息发布平台。