12月,已值寒冬,北京的最低气温降至零下10度以下,滴水成冰。保安小哥、食堂师傅、保洁大姐等北大运营保障支持系统的职工们在严寒中为北大师生的工作学习以及校园的正常运行付出着艰辛的劳动。

由于燕园校区空间资源有限,他们中的很多人曾住在北大学生宿舍地下,采光通风不足,成为困扰学校后勤保障建设的瓶颈之一。2022年,学校决心破解这一“老大难”问题,将距离燕园3.5公里的圆明园校区调整作为职工之家,近千名学校运营保障支持系统的职工由地下室搬迁入住地上阳光宿舍。

时间过去一年多,这些职工住得暖不暖?入住一年多的感受如何?带着这样的问题,北京大学融媒体中心走进圆明园校区职工之家,来到几位入住职工的宿舍或公寓,听他们讲述属于“新家”的点滴小事。

点击视频,听听关于“新家”的故事 ↑

那一刻,脑海里只有四个字“国泰民安”

“从地下搬到地上,特别高兴,见到阳光了!”

说这话的是餐饮中心生产采购部加工厂副厂长王振祥,在北大工作了22年。他的工作是负责加工厂机器设备维修运行和安全生产管理,工作地点在家园食堂。

日常工作中的王振祥

王振祥形容原来的生活就是“从地下到地下”——从家园食堂的地下办公区到学校39楼的地下宿舍。两年前,当听到有可能搬家到职工之家的地上宿舍时,王振祥和同事们高兴极了。当他们入住以后,发现实际入住的条件比当时想象的还要好,窗明几净的宿舍、安静整洁的楼道、绿意盎然的植物……这里不仅能看到阳光,更有家的温馨。

每天晚上,辛苦工作一天的王振祥回到职工之家,洗漱、打水、与同事们聊聊工作和生活的趣事、给家里亲人打个电话……王振祥的生活辛勤而规律。当记者让王振祥回忆入住职工之家以来最感人的一刻是什么时候,王振祥说:“每时每刻都能感受到北大的温暖”,再仔细思考了片刻后,他告诉记者这样一个难忘的瞬间——

“今年国庆节前夕,学校已经放假了。那天我比较晚回到校区,发现这里的工作人员还在加班,他们在挂彩灯。当彩灯亮起来的一瞬间,我忽然觉得非常感动,脑海里只有四个字:国泰民安。”

紧绷的神经回到“家”就放松了

张广跃是北京大学保安大队二中队中队长,自2000年来到北京大学,至今在学校安全保卫的岗位上已经奉献了24年。24年来,他先后见证并参与了2008北京奥运会、新中国成立60周年庆祝活动、北大120周年校庆、新中国成立70周年庆祝活动、庆祝建党100周年、2022北京冬奥会、国际国内重要领导来访等重大活动安保任务100多次,从“保安小张”变成了“张队长”,不变的是他始终挺得直直的腰板和坚毅锐利的眼神。

张广跃在工作中

从北京到河北固安的老家仅有1个多小时的车程,但为了承担好燕园安保重责,张广跃很少回去看望父母、妻子和一双可爱的儿女。从早6点起床到未名湖上孤月空悬,张广跃的神经始终紧绷,手机和对讲机中不时有着新情况和新任务。

虽然缺少了至亲的陪伴,但张广跃早已拿北大当家、拿保安兄弟当家人,搬到职工之家后,张广跃对阳光宿舍整洁便利的环境赞不绝口。他的“新家”是四人间,被子叠的四方整齐,床铺纤尘不染。出了宿舍,左手边就是晾衣间,冬日的阳光洒满晾衣间,衣服很快就干了。晾衣间里还有一台自动售卖机,买零食非常方便。晾衣间的对面是阅览室,学科类书籍、小说、散文集……几十本书整整齐齐地码放着。“大家都说北大的保安员是最爱学习的保安员,我也鼓励大家多看书,见贤思齐。” 张广跃说道。

让张广跃感到格外温暖的除了硬件设施的改善还有校区运营保障团队的细致高效。“由于工作原因,我们一般都很晚才能回来,偶尔有几次忘记带钥匙,都深夜了,非常不好意思去打扰宿舍管理人员,但打了电话,宿管老师立刻就送来了钥匙,让人感觉特别温暖,紧绷的神经一下就松弛下来了。”张广跃在繁忙的工作之余坚持看书、健身,职工之家的健身房成为他去的最多的地方,“力量训练、跑步训练是我做的最多的,要时刻保持自己的步伐矫健,跟得上工作状态。”张广跃笑道。

“乒乓外交”联结兄弟姐妹的情谊

“好球!”在职工之家的乒乓球室里,公寓服务中心的孙广峰师傅正在和球友切磋球技。孙广峰是这里的文体能手,唱歌、乒乓球都是他的长项。用他的话说:“来北大18年,很多后勤的师傅看起来都很面熟,但正是在乒乓球台子上才让大家熟悉起来。”孙广峰和球友们还拉了群,工作之余经常约着“杀几局”。

孙广峰的爱人唐海霞在北京大学学生宿舍区负责保洁工作,夫妻俩2005年来到北京大学,曾在36楼地下室住了许多年。2023年,孙广峰和爱人搬到了职工之家,还幸运地申请到了“夫妻房”。

工作中的孙广峰(左一)

孙广峰夫妇小家的温馨一角

在孙广峰的“小家”里,全家福被他摆在了最显眼的位置,冰箱、电视、微波炉、书柜、书桌……阳光小家温馨而整洁,书桌上,摊开着敦煌女儿樊锦诗先生的著作《我心归处是敦煌》。樊锦诗先生是孙广峰非常喜欢的学者,对他自己来说,北大就是他的心之归处,服务好北大师生就是他人生执着所做的一件事。2023年,共有29对夫妇双方均在北大工作的申请者入住“夫妻房”,“特别感谢学校,解决了我们夫妻的燃眉之急。”孙广峰感动地说道。

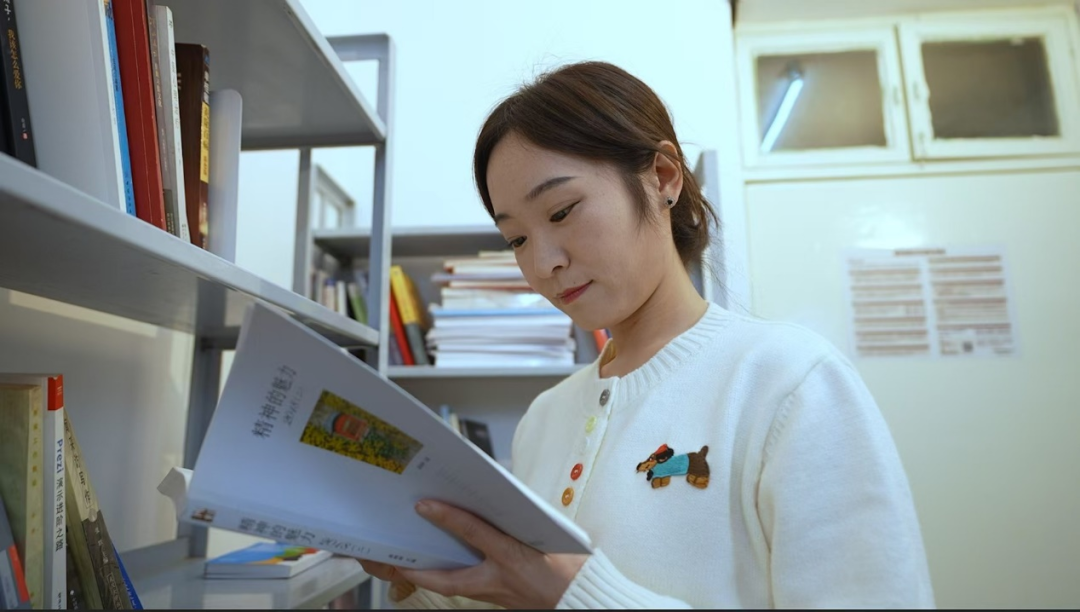

同样爱读书的还有幼教中心的辛晓雅老师,日常和孩子们打交道的辛晓雅2015年加入北京大学。2023年入住职工之家后,辛晓雅在工余时间时常捧着书度过。她发现阅览室有不少北大学者的著作或者讲述燕园人与事的作品。《精神的魅力》是她目前正在读的一套书。“这套书从1998年到2018年每十年一本,里面的作者很多都是名字如雷贯耳的学术大师,阅读他们的作品我感觉和北大的联系更紧密了,也更能感受到北大精神的传承和魅力。”辛晓雅感慨道。

辛晓雅老师在阅览室翻阅图书

圆明园校区管理办公室主任、会议中心讲堂管理部运行保障办公室主任辛攀登全程参与了校区职工之家的建设。他告诉记者,截至目前,共有会议中心、餐饮中心、动力中心、公寓服务中心、校园服务中心、保卫部、幼教中心、燕园街道、社区服务中心等单位员工在校区居住生活。由于住宿职工来自校内不同单位,如何真正把大家凝聚在一起,让大家真正感受到大家庭的温暖,切实增强获得感、幸福感、安全感,在校领导的牵头下相关单位进行了多次深入调研。

2023年,圆明园校区临时党支部成立了,在学校党委和后勤党委的指导支持下,临时党支部以党建为引领,发挥战斗堡垒作用,校区着眼入住职工生活所需,从细节入手,着力提升品质建设。圆明园校区实现封闭管理,加强安保值守;改造一新的宿舍楼里有饮水机、热水器、晾衣间等设施,就餐、洗浴、运动、快递取放、电动车充电等均可以在校区实现。

·

·

圆明园校区在做好硬件保障的同时,围绕职工之家建设明确提出了营造“家”文化:

月圆中秋之夜,校区举行“月满袁明月,灯谜点墨韵”的中秋节活动,大家聚在一起猜灯谜、制作灯笼、品尝月饼,像一家人一样提灯夜游,无比温馨;公用小厨房里不时饭菜飘香,在这里下厨的各个都是“大厨”,香菜凉拌牛肉、醋溜土豆丝、滑肉青菜汤……同事们在翻炒颠勺间互相“秀”着家乡味儿;阅览室是爱书之人最爱去的地方,每个宿舍楼都有阅览室,配备图书、电脑等,营造浓厚的公共学习氛围;校区“阳光杯”体育比赛上:羽毛球、乒乓球、篮球、跳绳、拔河等多个项目比得热火朝天;“唱响新生活”歌唱比赛让职工们唱出了家的幸福感、归属感;入住职工还可以在书画小组、摄影小组、园艺找到同好,于墨香、光影和耕种间充盈生活;还有热火朝天的植树活动、仲夏夜的露天观影以及保障职工安全的各类消防、安全讲座和演练……在校区改造后投入使用的一年多的时间里,每个月都有精彩的活动,时光流转中“家”的底蕴愈发醇厚。

北京大学教工健美操团走进圆明园校区举办慰问演出

节日欢聚

公用厨房的“大厨献艺”

夏日露天观影活动

健身操小组活动

乒乓球室激战正酣

羽毛球比赛

整洁的阅览室

书画小组举行活动

园艺小组举行活动

2022年7月31日,学校第十四次党代会胜利召开,会议强调,“始终坚持以师生为本,全力推动学校发展成果惠及全体师生,确保师生获得感成色更足、幸福感更可持续。”北京大学改善运行保障支持系统职工住宿条件,推进育人工程一体化建设的实践正是践行党代会精神的重要举措之一。让为北大师生带来温暖的运行保障支持系统职工感受到学校的关爱,让在一线辛勤付出的人们回到“家”也能住得温暖成为北大师生始终牵挂的事情。

2022年8月,学校会议中心承接圆明园校区运行管理,同月,学校启动维修改造工程,基建工程部、保卫部、会议中心、餐饮中心、动力中心、公寓服务中心、校园服务中心等单位工作人员加班加点推进校区改造工程,2022年11月,首批员工搬迁入住。

万事开头难,经过近两年的运行,圆明园校区的职工之家愈发温馨,入住职工的人心更齐了,队伍更稳了,站好岗、服好务的劲头更足了。未来,学校将不断推进运营保障支持系统职工住宿条件改善工程,既注重完善巩固长效机制,又注重在职工之家建设的细节处下“绣花”功夫,让更多职工切实享受到学校高质量发展所带来的福祉。

信息来源 | 北京大学融媒体中心

文字 | 韩芳

视频 | 付佳祥

责编 | 纪子

特别声明:本文为新京报客户端新媒体平台"新京号"作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表新京报的立场及观点。新京报仅提供信息发布平台。