撰文/黄苏哲 供图/广东省博物馆

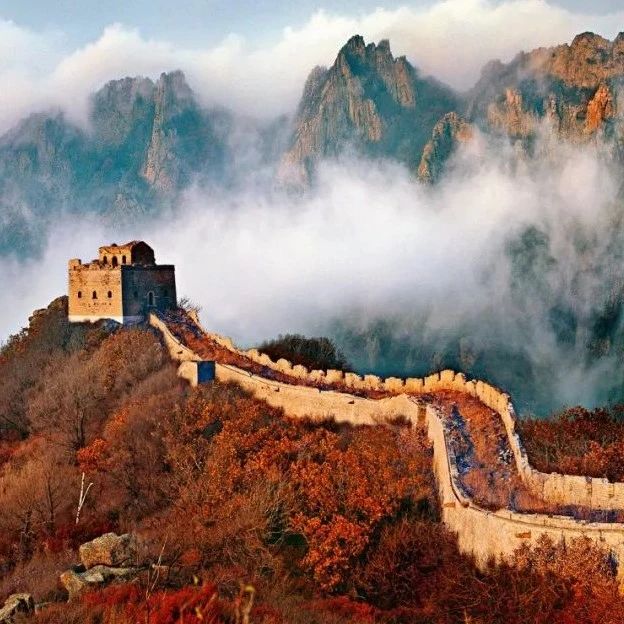

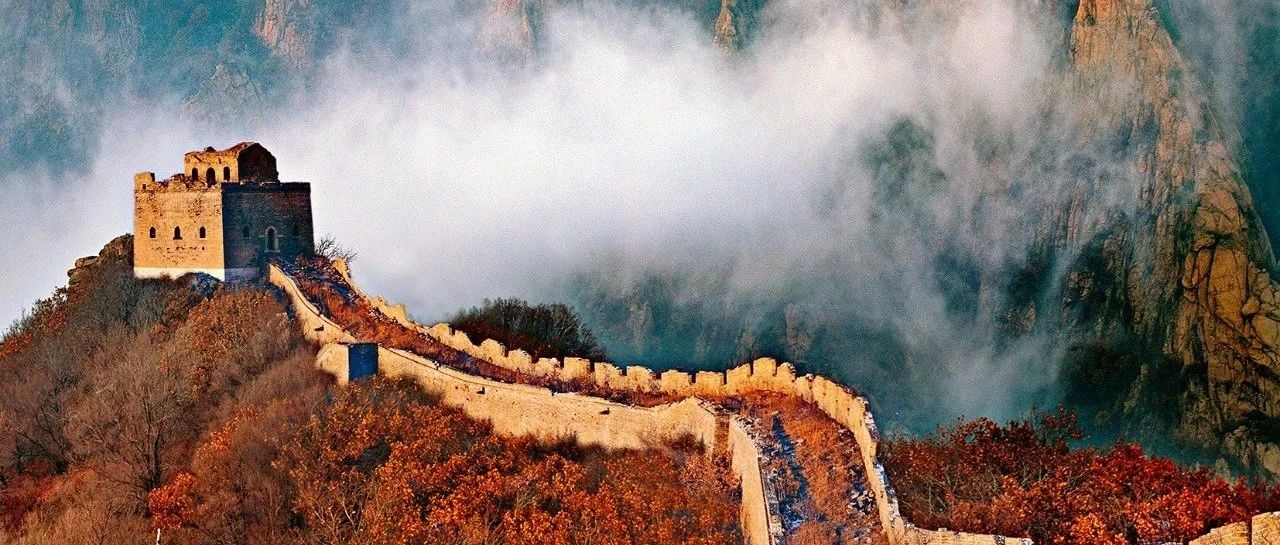

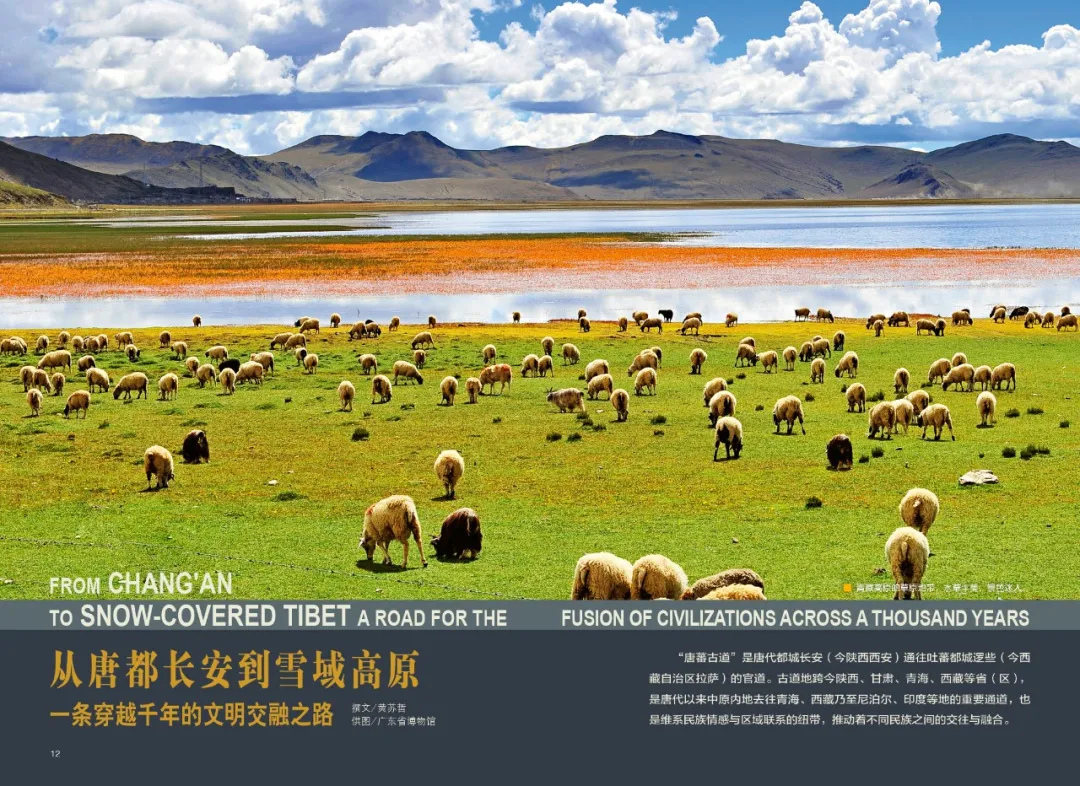

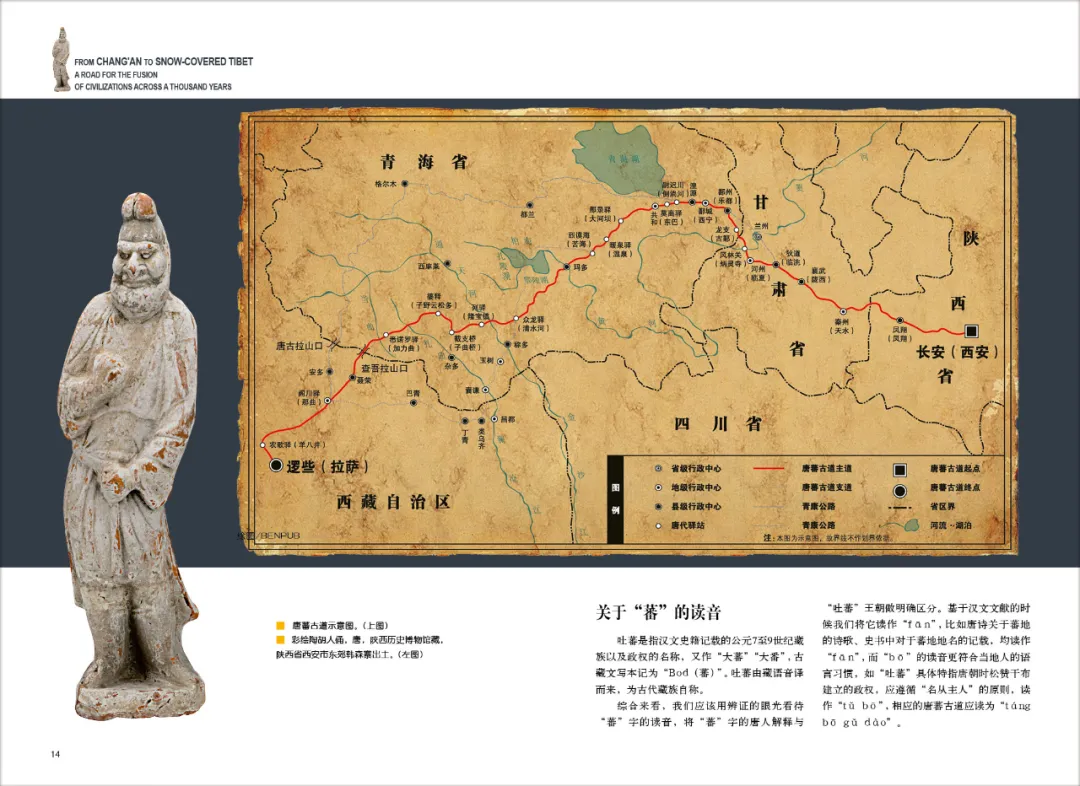

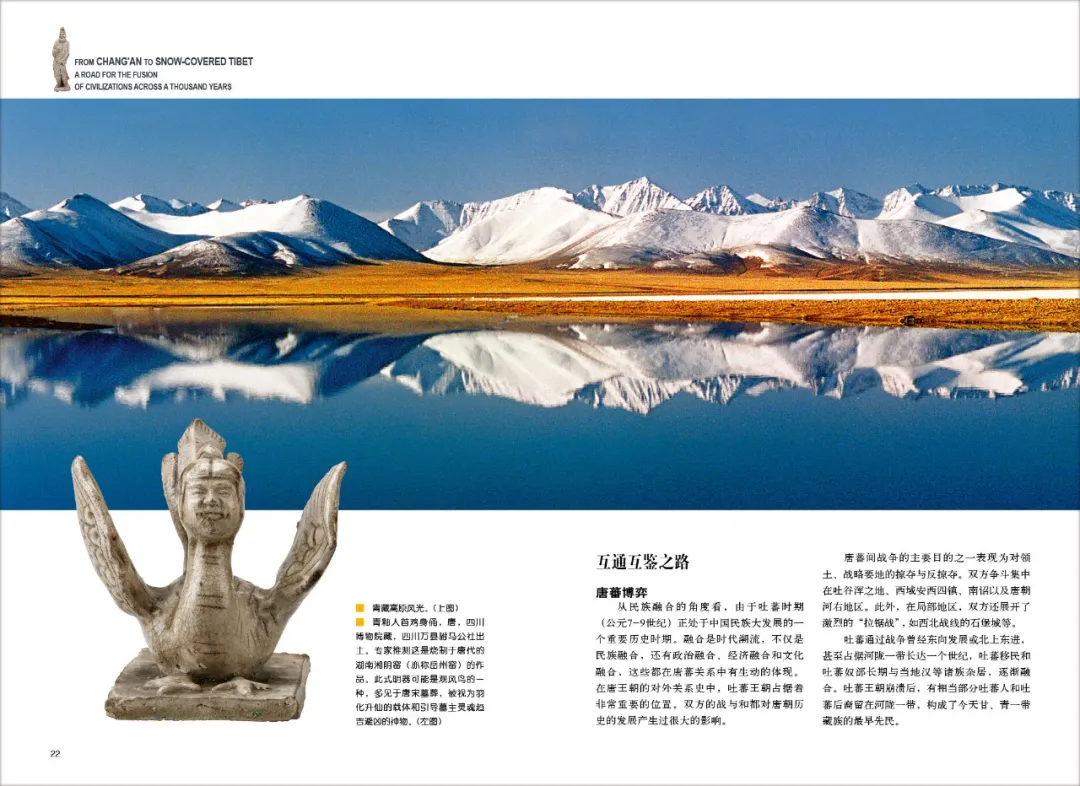

“唐蕃古道”是唐代都城长安(今陕西西安)通往吐蕃都城逻些(今西藏自治区拉萨)的官道。古道地跨今陕西、甘肃、青海、西藏等省(区),是唐代以来中原内地去往青海、西藏乃至尼泊尔、印度等地的重要通道,也是维系民族情感与区域联系的纽带,推动着不同民族之间的交往与融合。

古道缘起

羌 人 之 路

中原与青藏高原的交往,在唐朝之前就有迹可循。考古人员在西藏、青海、甘肃、陕西等地发现的遗址文物,勾画出了古代内地与雪域高原道路交通的概貌。

从内地通往西藏的道路,早在远古时期已经开通。如西藏昌都卡若遗址内发现的房屋基址、器物、粟米等物都与中原新石器文化存在着明显的联系,或为中原文化经过河湟地区后再向西藏传播。这说明早在史前时期,西藏外部以及西藏内部之间的交通路线已经存在,甚至比较成熟。

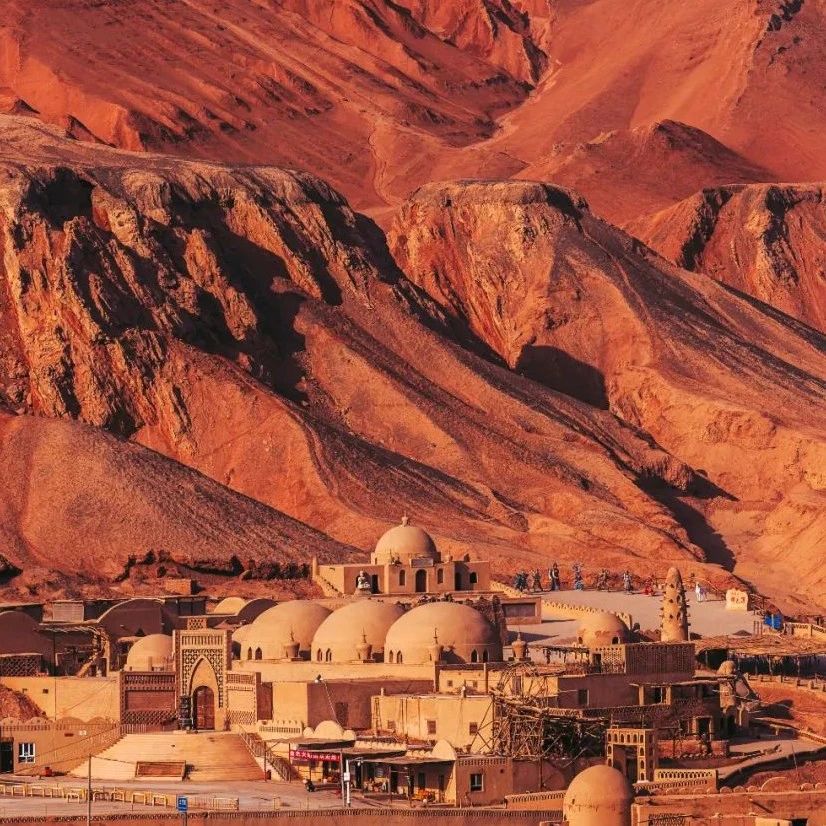

商周时期,古羌人成为古代内地至西藏交通道路的开拓者,在其繁衍和迁徙的进程中开拓了东往甘肃、北通河西走廊、西去新疆西藏、南到四川的交通道路,推进了青藏高原各氏族、部落与华夏族的融合与发展,为唐蕃古道的形成和发展奠定了基础。

公元前4世纪前后,青藏高原由于长期的兼并战争,形成了以雅鲁藏布江河谷为中心的雅砻部落联盟、高原西部的阿里和拉达克一带的象雄部落联盟以及位于雅鲁藏布江以北、唐古拉山脉南部草原地带的苏毗。

最先强大起来的象雄利用其独特的地理优势,即位于东亚、中亚、西亚和印度北部的要冲,在与中亚、西亚诸民族保持联系的同时,进一步吸收来自这些地区民族的文化,从而促使了象雄文明的繁荣;而位于青藏高原北部的苏毗部,经常出没于于阗一带。后来居上的雅砻部落则逐渐成为西藏文明的中心,其政治、经济和文化迅速发展。这些部落的崛起,说明早在松赞干布统一高原各部之前,青藏高原已经形成了各部之间的交通网。

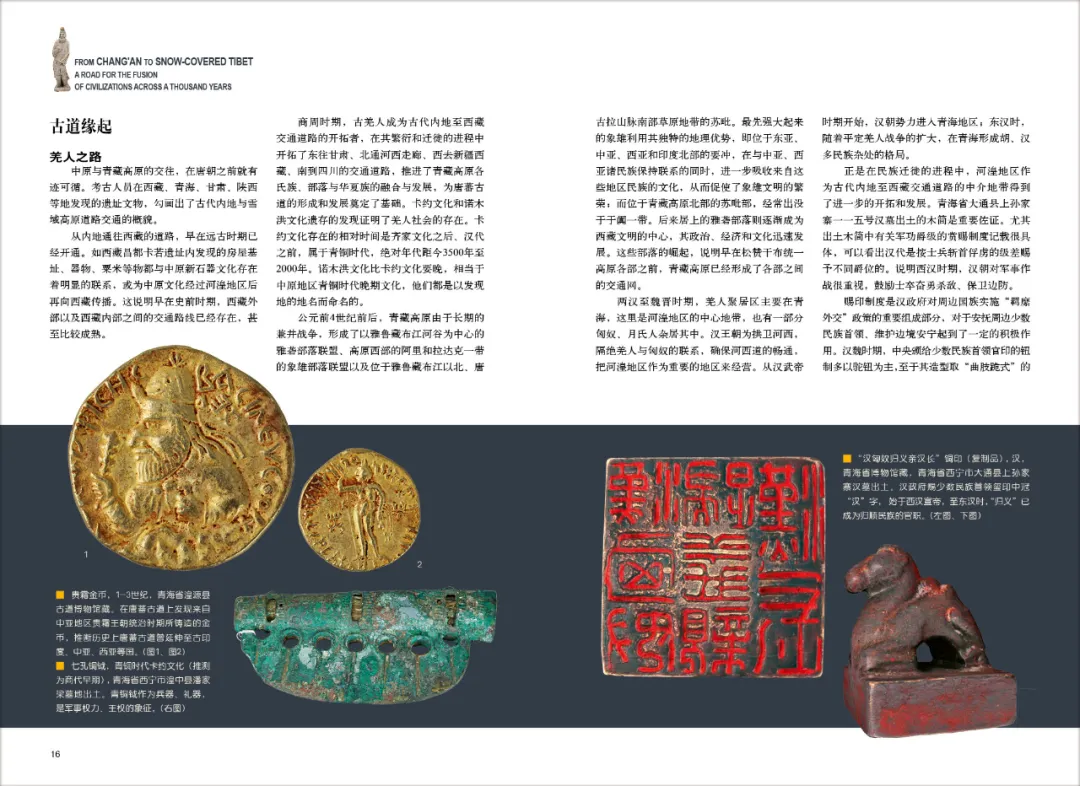

两汉至魏晋时期,羌人聚居区主要在青海,这里是河湟地区的中心地带,也有一部分匈奴、月氏人杂居其中。汉王朝为拱卫河西,隔绝羌人与匈奴的联系,确保河西道的畅通,把河湟地区作为重要的地区来经营。从汉武帝时期开始,汉朝势力进入青海地区;东汉时,随着平定羌人战争的扩大,在青海形成胡、汉多民族杂处的格局。

吐 谷 浑 道

西晋太康年间,鲜卑慕容部的一支在首领吐谷浑率领下,从辽东西迁到今内蒙古西部,继而又迁于今甘肃西南、青海东南部,逐步兼并当地羌、氐各部,势力不断壮大。公元4世纪初,以“吐谷浑”为姓氏和国号,在青海建立了政治中心,形成统治青海350年的政权。

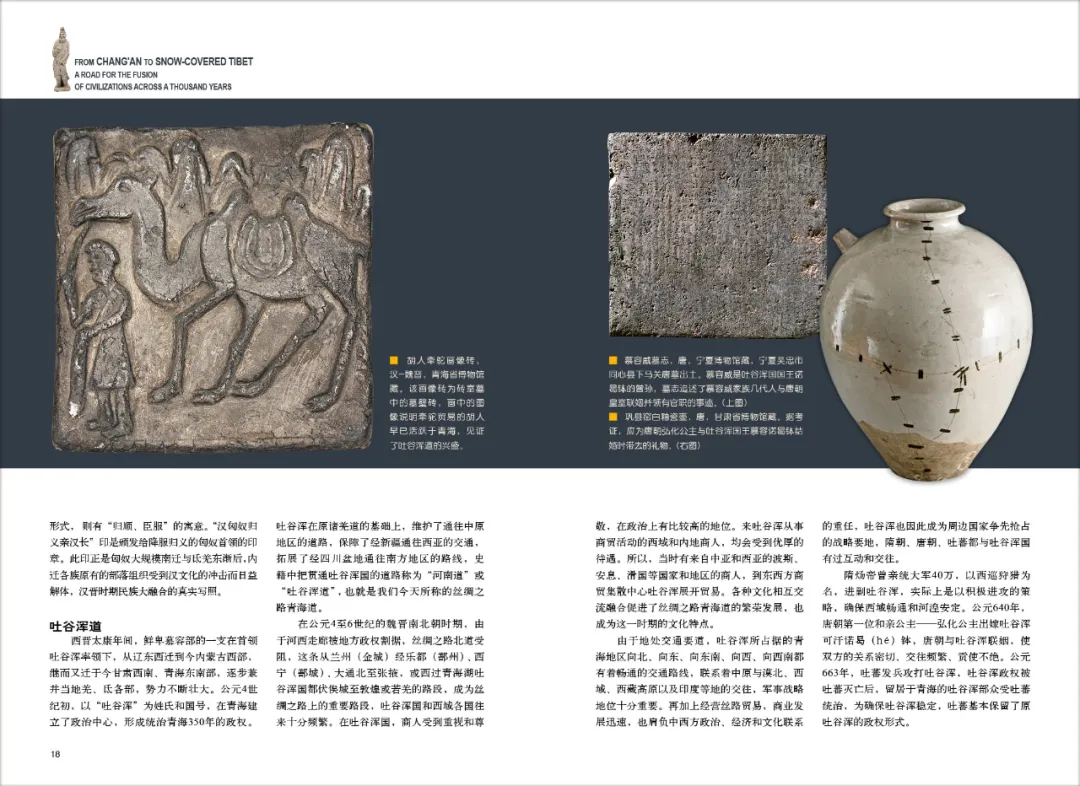

吐谷浑在原诸羌道的基础上,维护了通往中原地区的道路,保障了经新疆通往西亚的交通,拓展了经四川盆地通往南方地区的路线,史籍中把贯通吐谷浑国的道路称为“河南道”或“吐谷浑道”,也就是我们今天所称的丝绸之路青海道。

在公元4至6世纪的魏晋南北朝时期,由于河西走廊被地方政权割据,丝绸之路北道受阻,这条从兰州(金城)经乐都(鄯州)、西宁(鄯城)、大通北至张掖,或西过青海湖吐谷浑国都伏俟城至敦煌或若羌的路段,成为丝绸之路上的重要路段,吐谷浑国和西域各国往来十分频繁。

由于地处交通要道,吐谷浑也因此成为周边国家争先抢占的战略要地,隋朝、唐朝、吐蕃都与吐谷浑国有过互动和交往。隋炀帝曾亲统大军40万,以西巡狩猎为名,进剿吐谷浑,实际上是以积极进攻的策略,确保西域畅通和河湟安定。公元640年,唐朝第一位和亲公主——弘化公主出嫁吐谷浑可汗诺曷(hé)钵,唐朝与吐谷浑联姻,使双方的关系密切、交往频繁、贡使不绝。公元663年,吐蕃发兵攻打吐谷浑,吐谷浑政权被吐蕃灭亡后,留居于青海的吐谷浑部众受吐蕃统治,为确保吐谷浑稳定,吐蕃基本保留了原吐谷浑的政权形式。

党 项 故 道

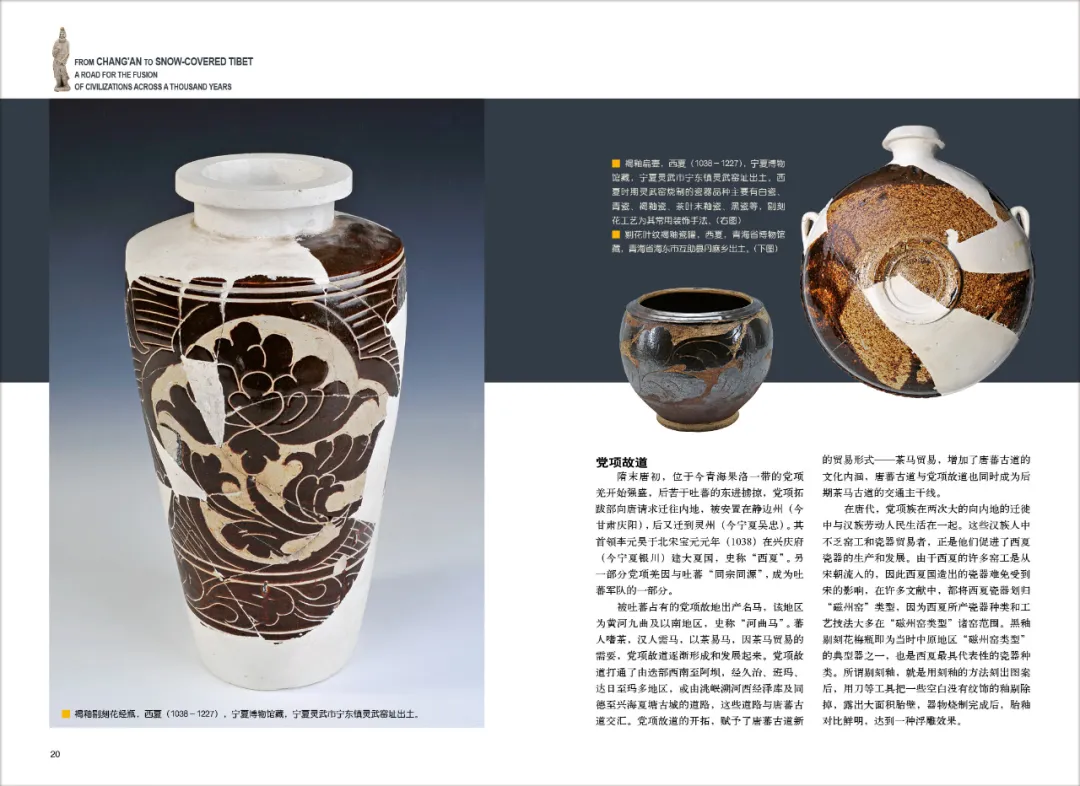

隋末唐初,位于今青海果洛一带的党项羌开始强盛,后苦于吐蕃的东进掳掠,党项拓跋部向唐请求迁往内地,被安置在静边州(今甘肃庆阳),后又迁到灵州(今宁夏吴忠)。其首领李元昊于北宋宝元元年(1038)在兴庆府(今宁夏银川)建大夏国,史称“西夏”。另一部分党项羌因与吐蕃“同宗同源”,成为吐蕃军队的一部分。

被吐蕃占有的党项故地出产名马,该地区为黄河九曲及以南地区,史称“河曲马”。蕃人嗜茶,汉人需马,以茶易马,因茶马贸易的需要,党项故道逐渐形成和发展起来。党项故道打通了由迭部西南至阿坝,经久治、班玛、达日至玛多地区,或由洮岷溯河西经泽库及同德至兴海夏塘古城的道路,这些道路与唐蕃古道交汇。党项故道的开拓,赋予了唐蕃古道新的贸易形式——茶马贸易,增加了唐蕃古道的文化内涵,唐蕃古道与党项故道也同时成为后期茶马古道的交通主干线。

互通互鉴之路

唐 蕃 博 弈

从民族融合的角度看,由于吐蕃时期(公元7-9世纪)正处于中国民族大发展的一个重要历史时期。融合是时代潮流,不仅是民族融合,还有政治融合、经济融合和文化融合,这些都在唐蕃关系中有生动的体现。在唐王朝的对外关系史中,吐蕃王朝占据着非常重要的位置。双方的战与和都对唐朝历史的发展产生过很大的影响。

唐蕃间战争的主要目的之一表现为对领土、战略要地的掠夺与反掠夺。双方争斗集中在吐谷浑之地、西域安西四镇、南诏以及唐朝河右地区。此外,在局部地区,双方还展开了激烈的“拉锯战”,如西北战线的石堡城等。

吐蕃通过战争曾经东向发展或北上东进,甚至占据河陇一带长达一个世纪,吐蕃移民和吐蕃奴部长期与当地汉等诸族杂居,逐渐融合。吐蕃王朝崩溃后,有相当部分吐蕃人和吐蕃后裔留在河陇一带,构成了今天甘、青一带藏族的最早先民。

吐蕃在其最盛期,还曾经一度掌控丝绸之路的唐“安西四郡”。吐蕃通过青海湖的北面,从柴达木盆地一路向西,这条路线可以视为丝绸之路上与吐蕃关系非常密切的线路。还有一条是唐初开辟的“新道”,这条新道通过今天的青海,进入拉萨,然后从拉萨继续向西向南可以进入南亚和中亚地区。通过文献和考古材料证实,这条新道向西可以一直到达今天的阿里,从阿里有若干个方向可以通向中亚地区;向南则可通过今天西藏西南的吉隆河谷抵达尼泊尔加德满都盆地。

唐 蕃 和 亲

在中国历史上,和亲作为中原王朝应对边患的一种策略,常常被用来建立或是修复政权之间的关系。吐蕃两位赞普先后迎娶唐文成、金城公主。唐蕃和亲以各自的军事实力为支撑,将双方在政治、经济和文化上的交流推向高峰,连接长安(今西安)与逻些(今拉萨)的道路也逐渐清晰。

文成公主一行途经甘肃、青海,进入西藏,进藏所带的工匠、艺人对沿线的经济、文化发展影响也很大。由于这是一次官方的通行,对道路的开拓有历史性的作用。唐蕃和亲促成了唐蕃古道的通达,也使得藏汉关系得到了改善与发展,因为这种姻亲关系,唐与吐蕃建立起“翁婿关系”“舅甥关系”,直到现在藏族民间还流传着汉族是藏族舅舅的说法。

唐 蕃 会 盟

伴随着唐蕃和亲,唐蕃之间政治上的联系也在不断加强,据统计,公元634年至842年,唐蕃双方互派使团近200次,主要包括朝贡、议盟、盟会、修好、和亲、告丧、吊祭、赉(lài)诏、封赠、求请、报聘、慰问、约和等内容。其中,唐蕃会盟是官方遣使往来的重要内容,也是唐蕃双方重要的政治互动方式。

吐蕃作为奴隶制军事部落联盟政体,联盟往往通过会盟形式来维持。吐蕃的会盟制度或称盟誓制度,源于原始社会的部落联盟时代,赞普与臣下经常举行会盟仪式,每年一次小盟,三年一次大盟。赞普颁布重大决策时,也采取盟誓的形式。结盟是当时最经常的活动,是维护部落之间、家族之间、君臣之间关系的纽带,同时能够达到调节、改善和缓和各阶层的关系,稳定吐蕃社会的目的。

唐与吐蕃的重要会盟有八次,其中最后一次就是长庆会盟。唐蕃间的摩擦始于永徽元年(650),吐蕃赞普赤祖德赞以佛教和合为精神,极力主张唐蕃和盟,多次遣使赴唐请求和盟。经长庆元年、二年(821-822),双方互派专使先后于长安和逻些会盟,史称“长庆会盟”。这次会盟分别在长安和逻些设立了会盟碑。会盟碑中多次出现“合为一家”这种表达政治归一的用词,绝不是偶然的重复,是我国统一多民族国家多元一体历史演变进程的真实写照。

经贸往来之路

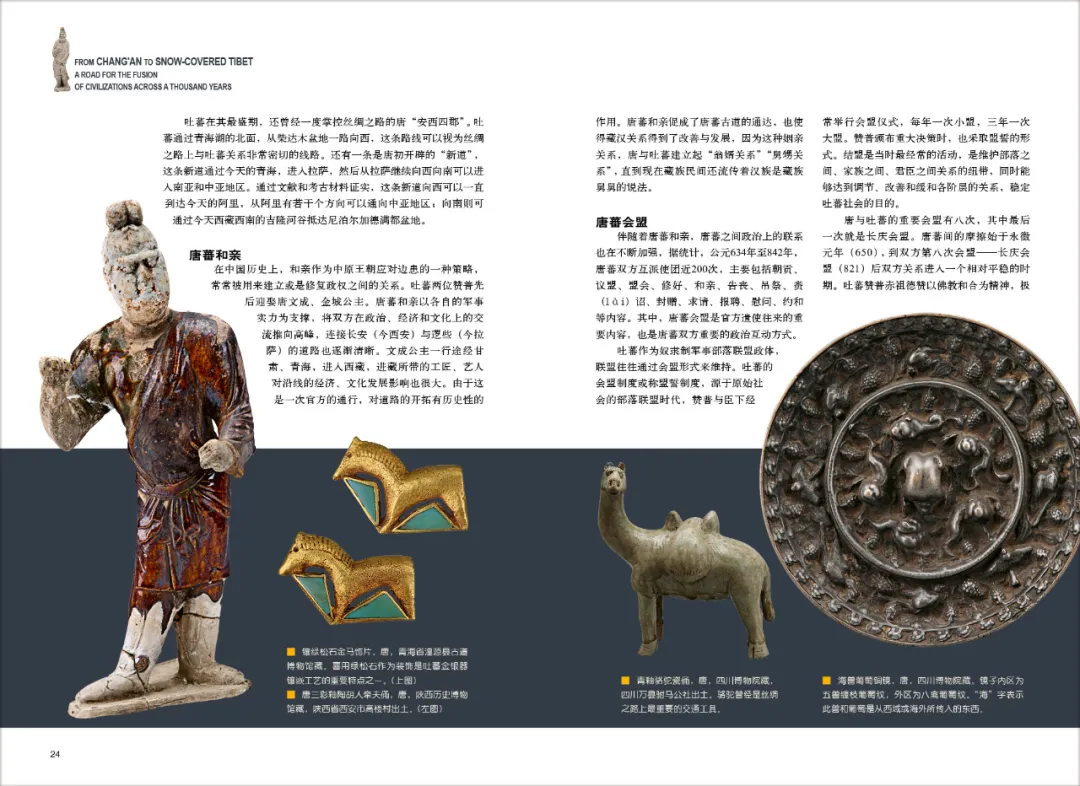

唐蕃间的政治交往促进了经济交流。官方经济交流主要有朝贡、回赐、联姻等形式。古代中原王朝把地方送来的物品叫做“贡品”,回赠物品称为“赐品”,贡赐贸易是官方经济交流的主要形式。吐蕃以朝贡的形式,向中原唐朝输入畜产品和土特产等。唐朝向吐蕃回赐绢、绫、锦等丝织品及各种生产、生活用品。

在吐蕃献给唐朝的土贡和礼品的有关历史记载中,列举了大型金制品,而唐朝文献中也可以找到很多关于吐蕃金银贡品的记载。太宗贞观二十年(646),吐蕃为祝贺唐太宗征伐辽东获胜,专门遣使进贡一件用黄金铸成的鹅。这件金鹅“高七尺,中可实酒三斛”,属于高大的酒器。到了唐高宗时期,公元657年,吐蕃又向唐王朝进贡一座“金城”,城上有狮子、象、驼、马等动物形象。唐玄宗开元二十四年(736),吐蕃又献方物,这次贡献的规模特别大,总计有数百件形制奇异的金银器。文献记载当时唐玄宗专门为这批金银器做了一个展览,将它们“列于提象门外,以示百僚”,我们从中不难想见这些器物的精美。

唐蕃双方民间经济交流的主要形式是商旅贸易,商旅贸易也催生了民间互市贸易的发展。为了规范民间互市,官方会指定互市地点,像赤岭(今青海日月山)、甘松岭(四川松潘)就是官方指定的互市地点。松赞干布时期,吐蕃在边境设立了八个市场,又名“八商市”。

西北边境的安定保证了唐代丝绸之路畅通,加上开放的民族政策和先进的政治经济文化,吸引着周围地区操不同语言、有着不同肤色的人们涌入大唐。据史料记载,高峰时期生活在长安城里的胡人多达十多万。他们或为使、或为商、或为伎、或为僧,也有部分胡人通过科举等渠道跻身唐王朝的文官武将之列。

文明交融之路

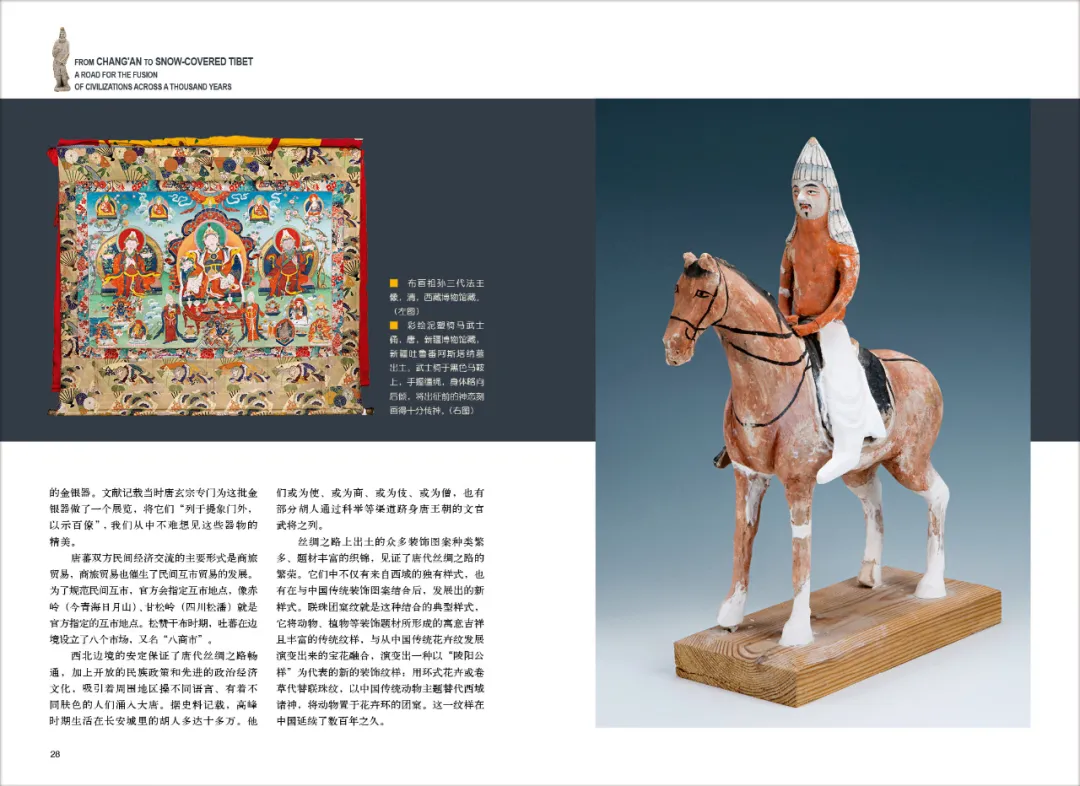

唐朝和吐蕃之间,尽管在社会形态、文化特色等方面都不尽相同,但通过文成公主、金城公主入蕃联姻,给唐蕃文化交流打开了大门,内地丰富的文化成果被吐蕃吸收,同时吐蕃的文化也影响到了唐朝文化的发展。

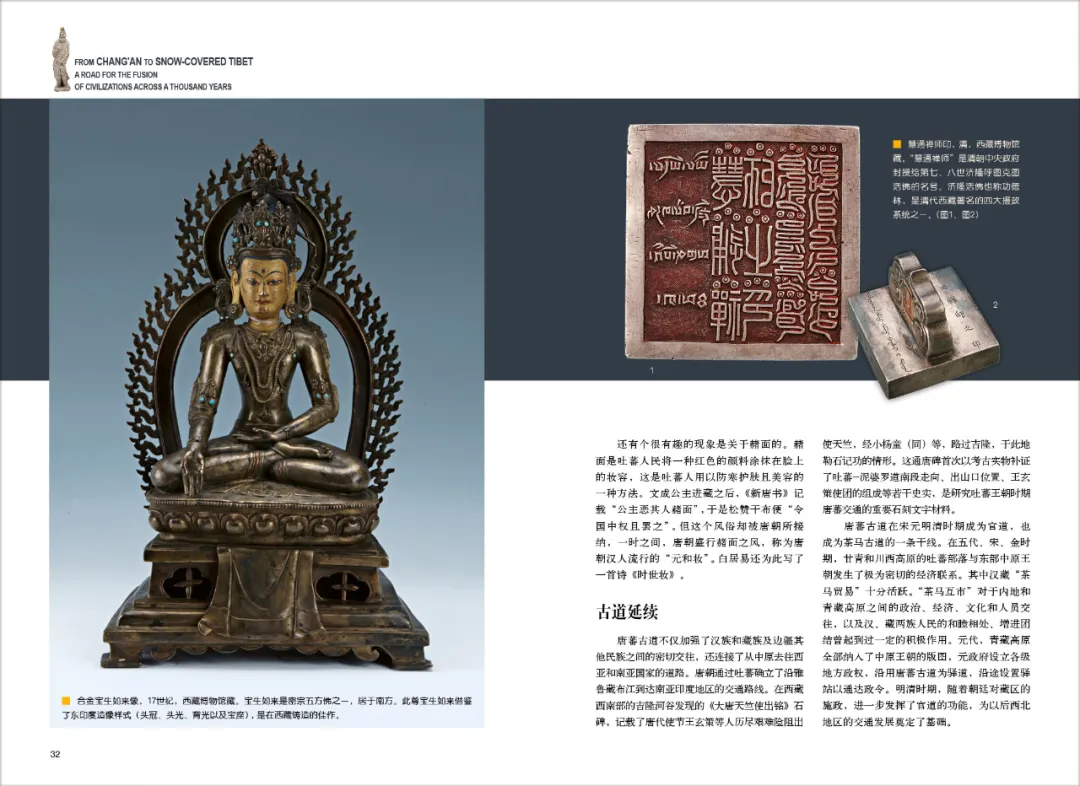

吐蕃建立之初,其四邻大部分都已处于封建社会阶段,而且普遍尊崇佛教,佛教所称佛、法、僧“三宝”,即神权统治、经律教义和严密组织均已具备,这些对吐蕃影响巨大。吐蕃建立后,松赞干布首次从唐朝、印度等地将佛教引入吐蕃。特别是在两位公主的影响下,佛教进一步从唐朝传入吐蕃,唐蕃佛教及其文化交流都达到了一个高潮。具有吐蕃特色的佛教艺术,便是此时唐朝佛教经由唐蕃古道输入吐蕃统治核心地区,与印度传入的佛教产生碰撞和融合的结果。

赤松德赞在位期间,从天竺邀请寂护大师和莲花生大师来吐蕃弘扬佛法,引起了“佛苯辩论”和佛教内部的“顿渐之争”,最后确立了佛教作为统治思想。公元775年,建成和开光桑耶寺,命令群臣在境内各地广建佛寺、佛塔,要求群臣发誓永远信仰佛教,使得佛教逐渐成为吐蕃主要信仰。赤祖德赞实行“七户养一僧”制度并进行藏文规范运动,王室成员和信佛大臣或组织大规模抄写经文的活动,或乞求福运的祈愿文,不仅推动了佛经翻译的进程,而且促进了藏族地区经济、社会和文化的发展。

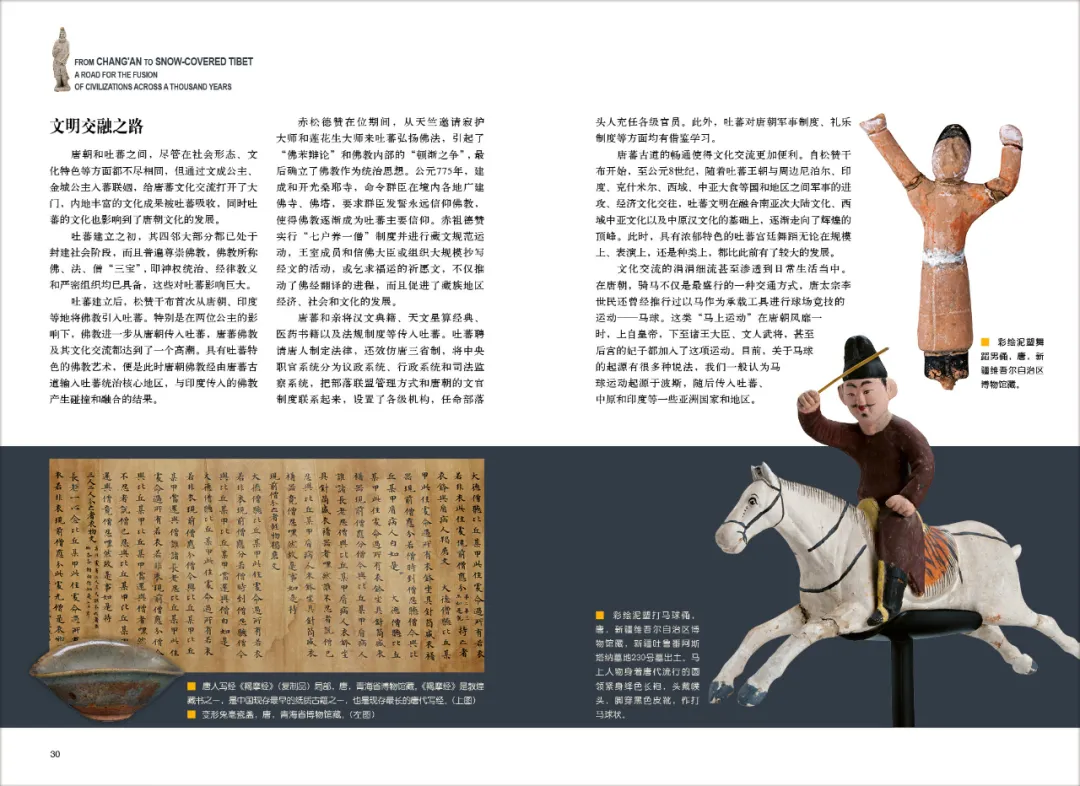

唐蕃和亲将汉文典籍、天文星算经典、医药书籍以及法规制度等传入吐蕃。吐蕃聘请唐人制定法律,还效仿唐三省制,将中央职官系统分为议政系统、行政系统和司法监察系统,把部落联盟管理方式和唐朝的文官制度联系起来,设置了各级机构,任命部落头人充任各级官员。此外,吐蕃对唐朝军事制度、礼乐制度等方面均有借鉴学习。

唐蕃古道的畅通使得文化交流更加便利。自松赞干布开始,至公元8世纪,随着吐蕃王朝与周边尼泊尔、印度、克什米尔、西域、中亚大食等国和地区之间军事的进攻、经济文化交往,吐蕃文明在融合南亚次大陆文化、西域中亚文化以及中原汉文化的基础上,逐渐走向了辉煌的顶峰。此时,具有浓郁特色的吐蕃宫廷舞蹈无论在规模上、表演上,还是种类上,都比此前有了较大的发展。

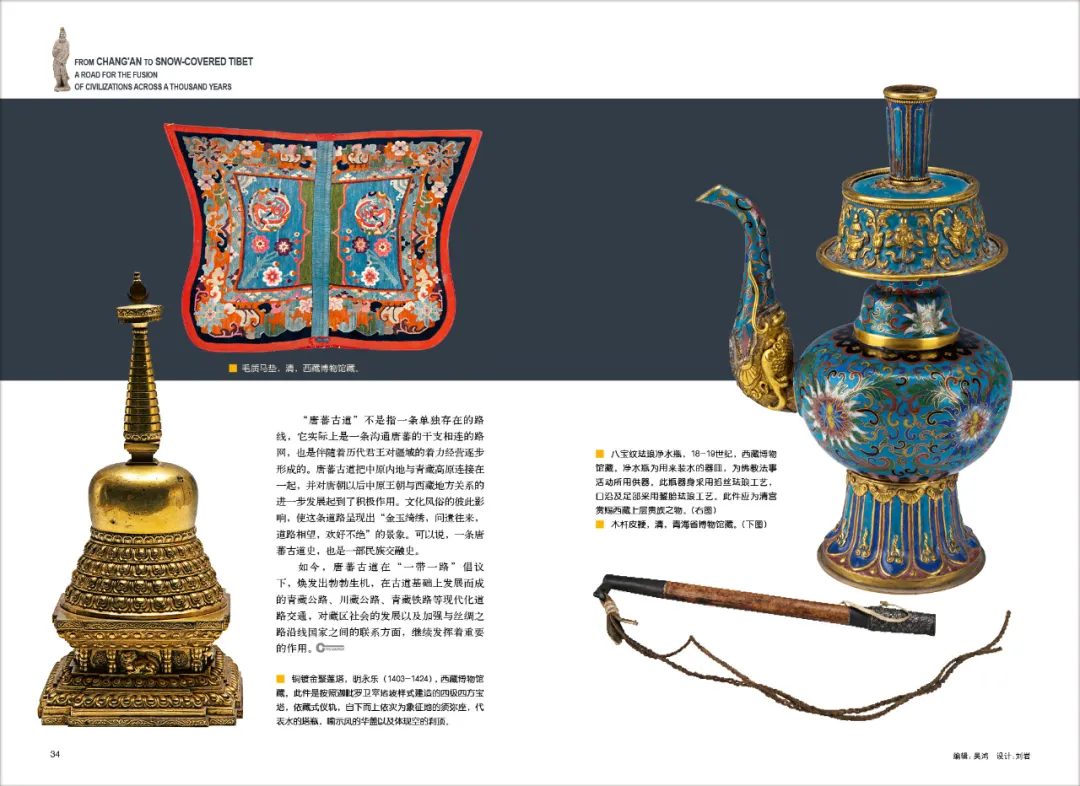

文化交流的涓涓细流甚至渗透到日常生活当中。在唐朝,骑马不仅是最盛行的一种交通方式,唐太宗李世民还曾经推行过以马作为承载工具进行球场竞技的运动——马球。这类“马上运动”在唐朝风靡一时,上自皇帝,下至诸王大臣、文人武将,甚至后宫的妃子都加入了这项运动。目前,关于马球的起源有很多种说法,我们一般认为马球运动起源于波斯,随后传入吐蕃、中原和印度等一些亚洲国家和地区。

还有个很有趣的现象是关于赭面的。赭面是吐蕃人民将一种红色的颜料涂抹在脸上的妆容,这是吐蕃人用以防寒护肤且美容的一种方法。文成公主进藏之后,《新唐书》记载“公主恶其人赭面”,于是松赞干布便“令国中权且罢之”。但这个风俗却被唐朝所接纳,一时之间,唐朝盛行赭面之风,称为唐朝汉人流行的“元和妆”。白居易还为此写了一首诗《时世妆》。

古道延续

唐蕃古道不仅加强了汉族和藏族及边疆其他民族之间的密切交往,还连接了从中原去往西亚和南亚国家的道路。唐朝通过吐蕃确立了沿雅鲁藏布江到达南亚印度地区的交通路线。在西藏西南部的吉隆河谷发现的《大唐天竺使出铭》石碑,记载了唐代使节王玄策等人历尽艰难险阻出使天竺,经小杨童(同)等,路过吉隆,于此地勒石记功的情形。这通唐碑首次以考古实物补证了吐蕃-泥婆罗道南段走向、出山口位置、王玄策使团的组成等若干史实,是研究吐蕃王朝时期唐蕃交通的重要石刻文字材料。

唐蕃古道在宋元明清时期成为官道,也成为茶马古道的一条干线。在五代、宋、金时期,甘青和川西高原的吐蕃部落与东部中原王朝发生了极为密切的经济联系。其中汉藏“茶马贸易”十分活跃。“茶马互市”对于内地和青藏高原之间的政治、经济、文化和人员交往,以及汉、藏两族人民的和睦相处、增进团结曾起到过一定的积极作用。元代,青藏高原全部纳入了中原王朝的版图,元政府设立各级地方政权,沿用唐蕃古道为驿道,沿途设置驿站以通达政令。明清时期,随着朝廷对藏区的施政,进一步发挥了官道的功能,为以后西北地区的交通发展奠定了基础。

“唐蕃古道”不是指一条单独存在的路线,它实际上是一条沟通唐蕃的干支相连的路网,也是伴随着历代君王对疆域的着力经营逐步形成的。唐蕃古道把中原内地与青藏高原连接在一起,并对唐朝以后中原王朝与西藏地方关系的进一步发展起到了积极作用。文化风俗的彼此影响,使这条道路呈现出“金玉绮绣,问遣往来,道路相望,欢好不绝”的景象。可以说,一条唐蕃古道史,也是一部民族交融史。

如今,唐蕃古道在“一带一路”倡议下,焕发出勃勃生机,在古道基础上发展而成的青藏公路、川藏公路、青藏铁路等现代化道路交通,对藏区社会的发展以及加强与丝绸之路沿线国家之间的联系方面,继续发挥着重要的作用。

本文节选自《文明》2021.04月刊

特别声明:本文为新京报客户端新媒体平台"新京号"作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表新京报的立场及观点。新京报仅提供信息发布平台。