撰文/陈克伦 供图、支持/上海博物馆

“黑石号”是一艘往来于中国与阿拉伯世界的商船,船上满载着中国唐代制造的各地器物,是9世纪上半叶中国与东南亚、中东地区进行贸易、文化交流的重要实证,展现了亚洲先民扬帆远航、劈波斩浪,创造海洋文明的辉煌历史,揭示了当时海上丝绸之路熙来攘往的盛况。

1998年,在印度尼西亚苏门答腊岛和婆罗洲之间的勿里洞岛丹戎潘丹港北部海域的海底,发现了大量陶瓷和一些木船构件,推测该沉船可能因撞上西北150米处黑色大礁石而沉没,因此称之为“黑石号”或“勿里洞沉船”。

持有印度尼西亚政府颁发的考察和发掘执照的德国“海底探索”公司闻讯后对沉船遗址进行定位,并于1998年9至10月间开始海底遗址的发掘工作。经过约一年的发掘,水下考古工作基本完成。

沉 船 及 其 年 代

沉船已经腐朽无法打捞。据勘察,船只建造没有使用木钉和铁钉,而是用植物纤维编织的绳索来固定船板;对木材的检测也表明造船材料主要来源于南亚和阿拉伯地区。勘察者从沉船的制造技术、船体形状和建造材料判断,船只来自阿拉伯地区。

沉船中的八卦四神铜镜和长沙窑阿拉伯文碗为沉船年代提供了证据:在八卦四神铜镜镜背的外侧一周铸有文字“唐乾元元年戊戌十一月廿九日於扬州扬子江心百炼造成”;长沙窑阿拉伯文碗的外侧下腹部刻有“□□□□宝历二年七月十六日”等字样。其中,乾元元年为公元758年,宝历二年为公元826年。考虑到长沙窑外销为主的性质,所产瓷器时效性很强,其装船应距烧成时间不远。因此该船装货的时间可以推断为公元9世纪前期,即唐代中晚期。

沉 船 文 物

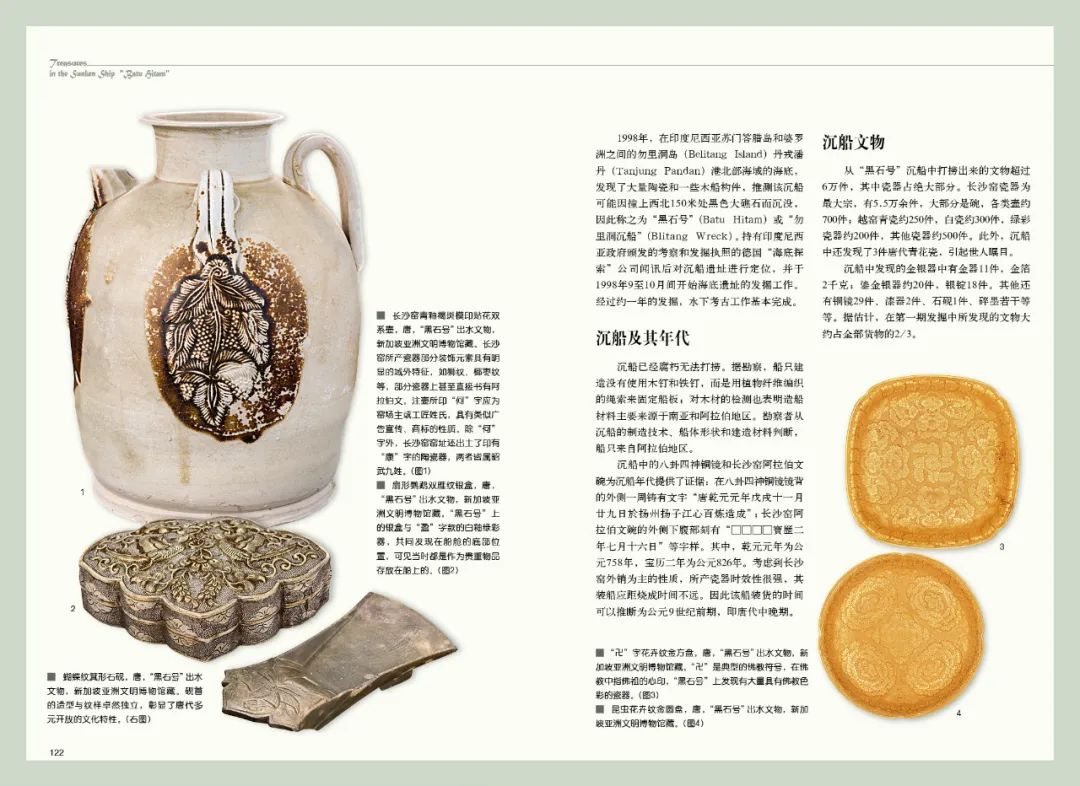

从“黑石号”沉船中打捞出来的文物超过6万件,其中瓷器占绝大部分。长沙窑瓷器为最大宗,有5.5万余件,大部分是碗,各类壶约700件;越窑青瓷约250件,白瓷约300件,绿彩瓷器约200件,其他瓷器约500件。此外,沉船中还发现了3件唐代青花瓷,引起世人瞩目。

沉船中发现的金银器中有金器11件,金箔2千克;鎏金银器约20件,银锭18件。其他还有铜镜29件、漆器2件、石砚1件、碎墨若干等等。据估计,在第一期发掘中所发现的文物大约占全部货物的2/3。

长 沙 窑 瓷 器

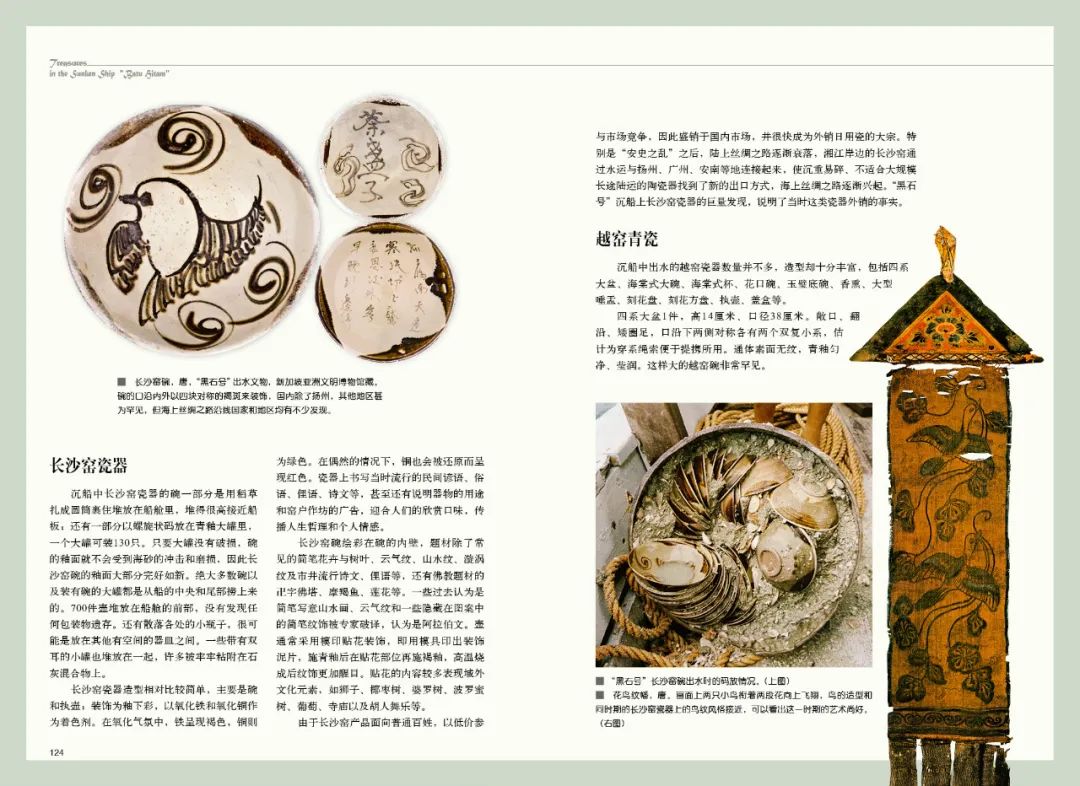

沉船中长沙窑瓷器的碗一部分是用稻草扎成圆筒裹住堆放在船舱里,堆得很高接近船板;还有一部分以螺旋状码放在青釉大罐里,一个大罐可装130只。只要大罐没有破损,碗的釉面就不会受到海砂的冲击和磨损,因此长沙窑碗的釉面大部分完好如新。绝大多数碗以及装有碗的大罐都是从船的中央和尾部捞上来的。700件壶堆放在船舱的前部,没有发现任何包装物遗存。

长沙窑瓷器造型相对比较简单,主要是碗和执壶;装饰为釉下彩,以氧化铁和氧化铜作为着色剂。在氧化气氛中,铁呈现褐色,铜则为绿色。在偶然的情况下,铜也会被还原而呈现红色。瓷器上书写当时流行的民间谚语、俗语、俚语、诗文等,甚至还有说明器物的用途和窑户作坊的广告,迎合人们的欣赏口味,传播人生哲理和个人情感。

长沙窑碗绘彩在碗的内壁,题材除了常见的简笔花卉与树叶、云气纹、山水纹、漩涡纹及市井流行诗文、俚语等,还有佛教题材的卍字佛塔、摩羯鱼、莲花等。一些过去认为是简笔写意山水画、云气纹和一些隐藏在图案中的简笔纹饰被专家破译,认为是阿拉伯文。壶通常采用模印贴花装饰,即用模具印出装饰泥片,施青釉后在贴花部位再施褐釉,高温烧成后纹饰更加醒目。贴花的内容较多表现域外文化元素,如狮子、椰枣树、婆罗树、波罗蜜树、葡萄、寺庙以及胡人舞乐等。

由于长沙窑产品面向普通百姓,以低价参与市场竞争,因此盛销于国内市场,并很快成为外销日用瓷的大宗。特别是“安史之乱”之后,陆上丝绸之路逐渐衰落,湘江岸边的长沙窑通过水运与扬州、广州、安南等地连接起来,使沉重易碎、不适合大规模长途陆运的陶瓷器找到了新的出口方式,海上丝绸之路逐渐兴起。“黑石号”沉船上长沙窑瓷器的巨量发现,说明了当时这类瓷器外销的事实。

越 窑 青 瓷

沉船中出水的越窑瓷器数量并不多,造型却十分丰富,包括四系大盆、海棠式大碗、海棠式杯、花口碗、玉璧底碗、香熏、大型唾盂、刻花盘、刻花方盘、执壶、盖盒等。

四系大盆1件,高14厘米、口径38厘米。敞口、翻沿、矮圈足,口沿下两侧对称各有两个双复小系,估计为穿系绳索便于提携所用。通体素面无纹,青釉匀净、莹润。这样大的越窑碗非常罕见。

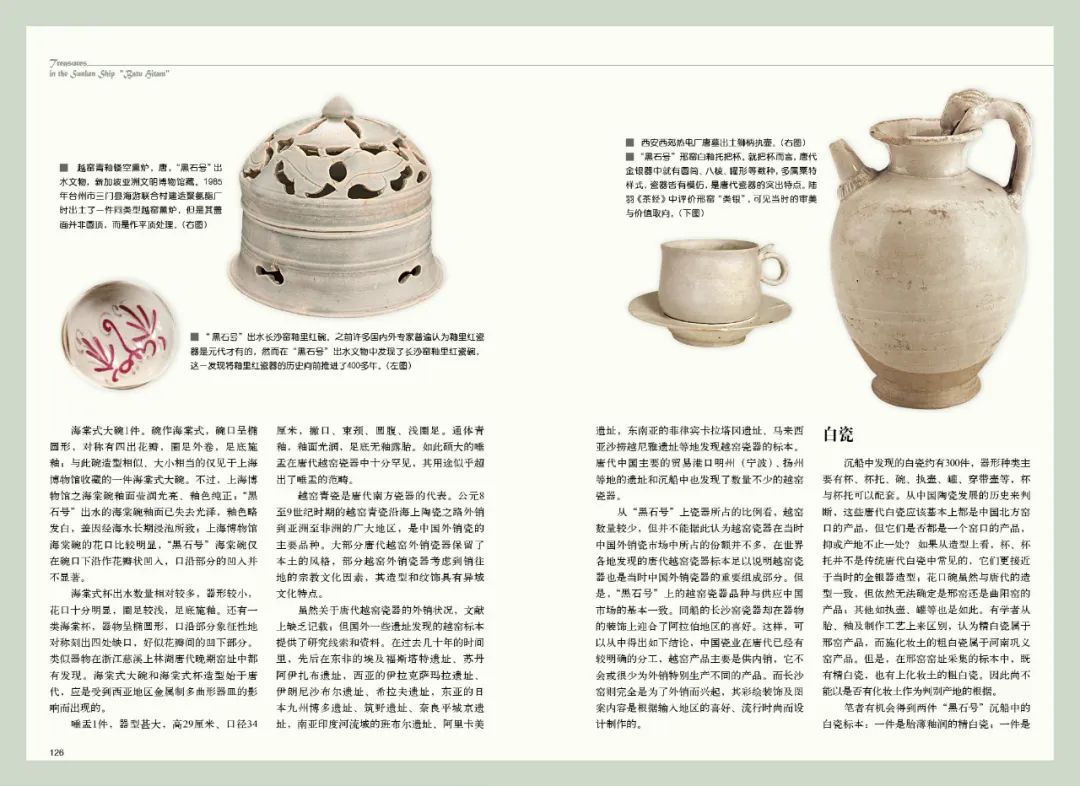

海棠式大碗1件。碗作海棠式,碗口呈椭圆形,对称有四出花瓣,圈足外卷,足底施釉;与此碗造型相似、大小相当的仅见于上海博物馆收藏的一件海棠式大碗。不过,上海博物馆之海棠碗釉面莹润光亮、釉色纯正;“黑石号”出水的海棠碗釉面已失去光泽,釉色略发白,盖因经海水长期浸泡所致;上海博物馆海棠碗的花口比较明显,“黑石号”海棠碗仅在碗口下沿作花瓣状凹入,口沿部分的凹入并不显著。

海棠式杯出水数量相对较多,器形较小,花口十分明显,圈足较浅,足底施釉。还有一类海棠杯,器物呈椭圆形,口沿部分象征性地对称刻出四处缺口,好似花瓣间的凹下部分。类似器物在浙江慈溪上林湖唐代晚期窑址中都有发现。海棠式大碗和海棠式杯造型始于唐代,应是受到西亚地区金属制多曲形器皿的影响而出现的。

唾盂1件,器型甚大,高29厘米、口径34厘米,撇口、束颈、圆腹、浅圈足。通体青釉,釉面光润,足底无釉露胎。如此硕大的唾盂在唐代越窑瓷器中十分罕见,其用途似乎超出了唾盂的范畴。

越窑青瓷是唐代南方瓷器的代表。公元8至9世纪时期的越窑青瓷沿海上陶瓷之路外销到亚洲至非洲的广大地区,是中国外销瓷的主要品种。大部分唐代越窑外销瓷器保留了本土的风格,部分越窑外销瓷器考虑到销往地的宗教文化因素,其造型和纹饰具有异域文化特点。

从“黑石号”上瓷器所占的比例看,越窑数量较少,但并不能据此认为越窑瓷器在当时中国外销瓷市场中所占的份额并不多,在世界各地发现的唐代越窑瓷器标本足以说明越窑瓷器也是当时中国外销瓷器的重要组成部分。但是,“黑石号”上的越窑瓷器品种与供应中国市场的基本一致。同船的长沙窑瓷器却在器物的装饰上迎合了阿拉伯地区的喜好。这样,可以从中得出如下结论,中国瓷业在唐代已经有较明确的分工,越窑产品主要是供内销,它不会或很少为外销特别生产不同的产品。而长沙窑则完全是为了外销而兴起,其彩绘装饰及图案内容是根据输入地区的喜好、流行时尚而设计制作的。

白 瓷

沉船中发现的白瓷约有300件,器形种类主要有杯、杯托、碗、执壶、罐、穿带壶等,杯与杯托可以配套。从中国陶瓷发展的历史来判断,这些唐代白瓷应该基本上都是中国北方窑口的产品,但它们是否都是一个窑口的产品,抑或产地不止一处?

如果从造型上看,杯、杯托并不是传统唐代白瓷中常见的,它们更接近于当时的金银器造型;花口碗虽然与唐代的造型一致,但依然无法确定是邢窑还是曲阳窑的产品;其他如执壶、罐等也是如此。有学者从胎、釉及制作工艺上来区别,认为精白瓷属于邢窑产品,而施化妆土的粗白瓷属于河南巩义窑产品。但是,在邢窑窑址采集的标本中,既有精白瓷,也有上化妆土的粗白瓷。因此尚不能以是否有化妆土作为判别产地的根据。

白 地 绿 彩 瓷 器

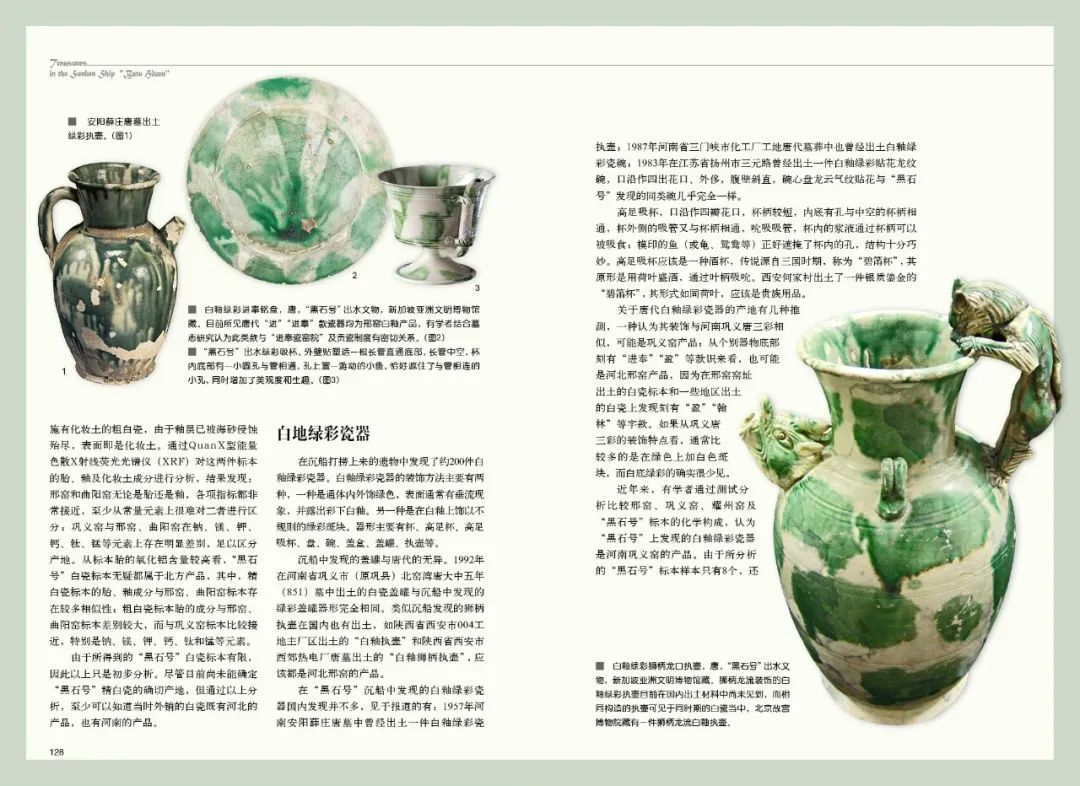

在沉船打捞上来的遗物中发现了约200件白釉绿彩瓷器。白釉绿彩瓷器的装饰方法主要有两种,一种是通体内外饰绿色,表面通常有垂流现象,并露出彩下白釉。另一种是在白釉上饰以不规则的绿彩斑块。器形主要有杯、高足杯、高足吸杯、盘、碗、盖盒、盖罐、执壶等。

沉船中发现的盖罐与唐代的无异。1992年在河南省巩义市(原巩县)北窑湾唐大中五年(851年)墓中出土的白瓷盖罐与沉船中发现的绿彩盖罐器形完全相同。类似沉船发现的狮柄执壶在国内也有出土,如陕西省西安市004工地主厂区出土的“白釉执壶”和陕西省西安市西郊热电厂唐墓出土的“白釉狮柄执壶”,应该都是河北邢窑的产品。

高足吸杯,口沿作四瓣花口,杯柄较短,内底有孔与中空的杯柄相通,杯外侧的吸管又与杯柄相通,吮吸吸管,杯内的浆液通过杯柄可以被吸食;模印的鱼(或龟、鸳鸯等)正好遮掩了杯内的孔,结构十分巧妙。高足吸杯应该是一种酒杯,传说源自三国时期,称为“碧杯”,其原形是用荷叶盛酒,通过叶柄吸吮。西安何家村出土了一件银质鎏金的“碧杯”,其形式如同荷叶,应该是贵族用品。

关于唐代白釉绿彩瓷器的产地有几种推测,一种认为其装饰与河南巩义唐三彩相似,可能是巩义窑产品;从个别器物底部刻有“进奉”“盈”等款识来看,也可能是河北邢窑产品,因为在邢窑窑址出土的白瓷标本和一些地区出土的白瓷上发现刻有“盈”“翰林”等字款。如果从巩义唐三彩的装饰特点看,通常比较多的是在绿色上加白色斑块,而白底绿彩的确实很少见。

近年来,有学者通过测试分析比较邢窑、巩义窑、耀州窑及“黑石号”标本的化学构成,认为“黑石号”上发现的白釉绿彩瓷器是河南巩义窑的产品。由于所分析的“黑石号”标本样本只有8个,还不足以反映“黑石号”白釉绿彩瓷器的全貌。2011年在河北省内丘县发现唐代邢窑窑址,出土的白釉绿彩瓷片标本特点与“黑石号”发现的几乎一致。

可见,“黑石号”沉船上的白釉绿彩瓷器中既有河南巩义窑产品,也有河北邢窑产品。巩义窑产品胎质较粗,有的在胎表施白色化妆土;而邢窑产品胎质较细、较白,一般不用施化妆土。

关于“盈”和“进奉”款瓷器的讨论

唐代的“盈”字款瓷器,曾引起长期的讨论,一般认为这种瓷器会进入皇室的大盈库,故有“盈”字。由于多出土于邢窑窑址,人们的认识渐趋一致,即带“盈”字款的器物为邢窑产品,年代为9世纪初之后,供皇室享用。“黑石号”沉船上发现带有“盈”字款的器物,似乎应是河南巩义窑的产品,也就是说带有“盈”字款的器物并非邢窑独有。此外还应该注意的是,如果按以往的结论,带有“盈”字款的器物是要进入皇室的大盈库、供皇室享用的瓷器,那么为什么会出现在“黑石号”沉船上?“黑石号”沉船上的物品是商品,也就是说在市场上也可以买到“盈”字款的器物。

参照以往的发现,“盈”字款的白瓷,除了在唐长安大明宫外,在西安西明寺、青龙寺、唐新昌坊也有出土,而且也在邢台市、河北易县的唐墓中有发现,这些墓葬并非高级贵族墓,可见把“盈”字直接与大盈库对号入座的看法还应仔细斟酌。也许带有“盈”字款的器物在唐代供皇室宫廷使用,却并非专用,在民间和市场上也有使用和出售。同理,沉船上刻有“进奉”字款的白釉绿彩瓷,说明“盈”“进奉”字款的器物也会流入市场。

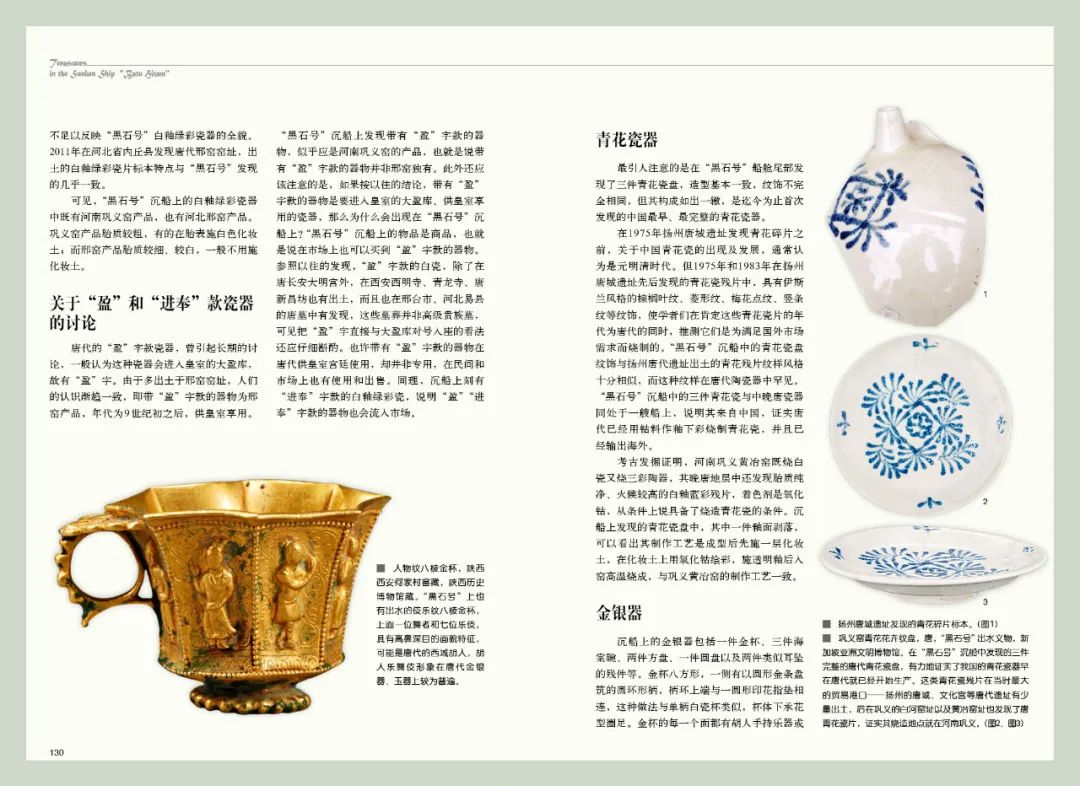

青 花 瓷 器

最引人注意的是在“黑石号”船舱尾部发现了三件青花瓷盘,造型基本一致,纹饰不完全相同,但其构成如出一辙,是迄今为止首次发现的中国最早、最完整的青花瓷器。

在1975年扬州唐城遗址发现青花碎片之前,关于中国青花瓷的出现及发展,通常认为是元明清时代。但1975年和1983年在扬州唐城遗址先后发现的青花瓷残片中,具有伊斯兰风格的棕榈叶纹、菱形纹、梅花点纹、竖条纹等纹饰,使学者们在肯定这些青花瓷片的年代为唐代的同时,推测它们是为满足国外市场需求而烧制的。“黑石号”沉船中的青花瓷盘纹饰与扬州唐代遗址出土的青花残片纹样风格十分相似,而这种纹样在唐代陶瓷器中罕见。“黑石号”沉船中的三件青花瓷与中晚唐瓷器同处于一艘船上,说明其来自中国,证实唐代已经用钴料作釉下彩烧制青花瓷,并且已经输出海外。

考古发掘证明,河南巩义黄冶窑既烧白瓷又烧三彩陶器,其晚唐地层中还发现胎质纯净、火候较高的白釉蓝彩残片,着色剂是氧化钴,从条件上说具备了烧造青花瓷的条件。沉船上发现的青花瓷盘中,其中一件釉面剥落,可以看出其制作工艺是成型后先施一层化妆土,在化妆土上用氧化钴绘彩,施透明釉后入窑高温烧成,与巩义黄冶窑的制作工艺一致。

金 银 器

沉船上的金银器包括一件金杯、三件海棠碗、两件方盘、一件圆盘以及两件类似耳坠的残件等。金杯八方形,一侧有以圆形金条盘筑的圆环形柄,柄环上端与一圆形印花指垫相连,这种做法与单柄白瓷杯类似,杯体下承花型圈足。金杯的每一个面都有胡人手持乐器或果盘跳舞的形象。金杯的装饰与西安何家村窖藏出土的金杯相似,具有粟特风格,但器物更大、更重。

金银器纹饰采用錾刻的工艺做成。除了方盘比较少见,其他器物在唐代考古中都有发现。装饰纹样有的具有外域风格,这与唐代对外交流频繁,吸取各种文化因素有关。

这批金银器有可能是在扬州一带制造的。据记载,8世纪中叶以后,岭南道、江南道一跃成为金银器制作原料新的供应地。9世纪初出任淮南节度使的王播,曾三次进献皇室金银器皿,数量多达5900余件。

铜 镜

沉船上发现了29面铜镜。发现时大部分镜子被石灰质沉积物覆盖,镜面已经腐蚀,许多已经变成黑色。最初,铜镜大多是银色的,使用面平整而光亮,用于映面照形。为达到如此明亮的颜色,在制作铜镜的合金中加入了更多的锡。唐代铜镜均由含69%铜、25%锡和5.3%铅的青铜铸成。

沉船上的铜镜多是唐代流行款式,有圆形、菱花形、葵花形、莲花形和方形等。铜镜背面的装饰题材有海兽葡萄、狮子葡萄、绶鸟、真子飞霜、八卦四神等。此外还发现了一件汉镜。

八卦四神镜上有一周铭文:“唐乾元元年戊戌十一月廿九日於扬州扬子江心百炼造成”,不但为确定沉船的时代起了作用,而且成为文献记载的“江心镜”考古实物。产于扬州、扬子江的“江心镜”费工费时,难以制成,又被称为“百炼镜”,供宫廷使用。它出现于8世纪的唐玄宗时期(712年-756年),《异闻录》记载“江心镜”的样子:“唐天宝三载五月十五日,扬州进水心镜一面,纵横九寸,青莹耀日,背有盘龙,长三尺四寸五分,势如生动,玄宗览而异之……”唐人对这种铜镜熟知并喜爱,白居易作有“百炼镜”诗,劝导天子不要沉迷于奢侈,而要关心四海安危。

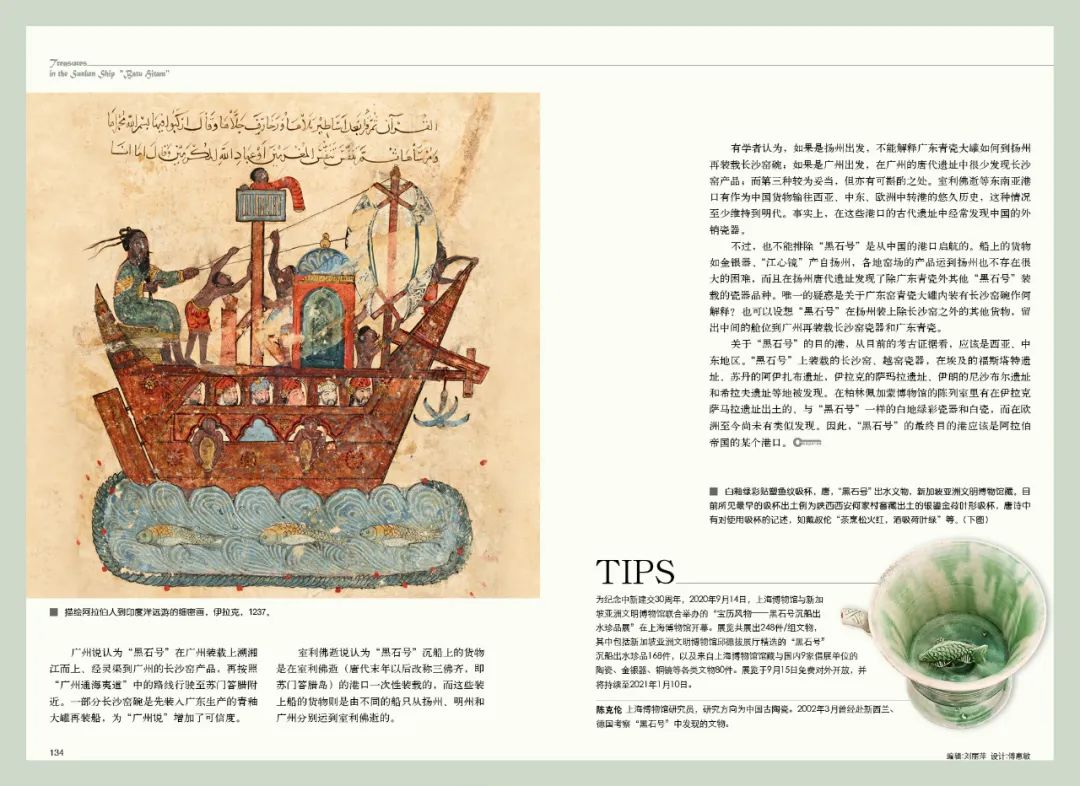

“黑石号”沉船的出发港和目的港讨论

关于“黑石号”的出发地,有三种推测:扬州说、广州说和室利佛逝说。

扬州说认为“黑石号”在扬州装载长沙窑(长沙窑产品沿湘江而下,经洞庭湖而入长江到扬州)等货物后出海,然后沿着海岸线至明州、广州等地停靠,并装上当地的货物,行驶至今苏门答腊附近沉没。在扬州也发现了较多长沙窑产品的遗存和与“黑石号”相同的绿彩、青花瓷器以及扬州地区生产金银器,为“扬州说”提供了依据。

广州说认为“黑石号”在广州装载上溯湘江而上、经灵渠到广州的长沙窑产品,再按照“广州通海夷道”中的路线行驶至苏门答腊附近。一部分长沙窑碗是先装入广东生产的青釉大罐再装船,为“广州说”增加了可信度。

室利佛逝说认为“黑石号”沉船上的货物是在室利佛逝(唐代末年以后改称三佛齐,即苏门答腊岛)的港口一次性装载的,而这些装上船的货物则是由不同的船只从扬州、明州和广州分别运到室利佛逝的。

有学者认为,如果是扬州出发,不能解释广东青瓷大罐如何到扬州再装载长沙窑碗;如果是广州出发,在广州的唐代遗址中很少发现长沙窑产品;而第三种较为妥当,但亦有可斟酌之处。室利佛逝等东南亚港口有作为中国货物输往西亚、中东、欧洲中转港的悠久历史,这种情况至少维持到明代。事实上,在这些港口的古代遗址中经常发现中国的外销瓷器。

不过,也不能排除“黑石号”是从中国的港口启航的。船上的货物如金银器、“江心镜”产自扬州,各地窑场的产品运到扬州也不存在很大的困难,而且在扬州唐代遗址发现了除广东青瓷外其他“黑石号”装载的瓷器品种。唯一的疑惑是关于广东窑青瓷大罐内装有长沙窑碗作何解释?也可以设想“黑石号”在扬州装上除长沙窑之外的其他货物,留出中间的舱位到广州再装载长沙窑瓷器和广东青瓷。

关于“黑石号”的目的港,从目前的考古证据看,应该是西亚、中东地区。“黑石号”上装载的长沙窑、越窑瓷器,在埃及的福斯塔特遗址、苏丹的阿伊扎布遗址,伊拉克的萨玛拉遗址、伊朗的尼沙布尔遗址和希拉夫遗址等地被发现。在柏林佩加蒙博物馆的陈列室里有在伊拉克萨马拉遗址出土的、与“黑石号”一样的白地绿彩瓷器和白瓷,而在欧洲至今尚未有类似发现。因此,“黑石号”的最终目的港应该是阿拉伯帝国的某个港口。

本文节选自《文明》2020.12月刊

特别声明:本文为新京报客户端新媒体平台"新京号"作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表新京报的立场及观点。新京报仅提供信息发布平台。