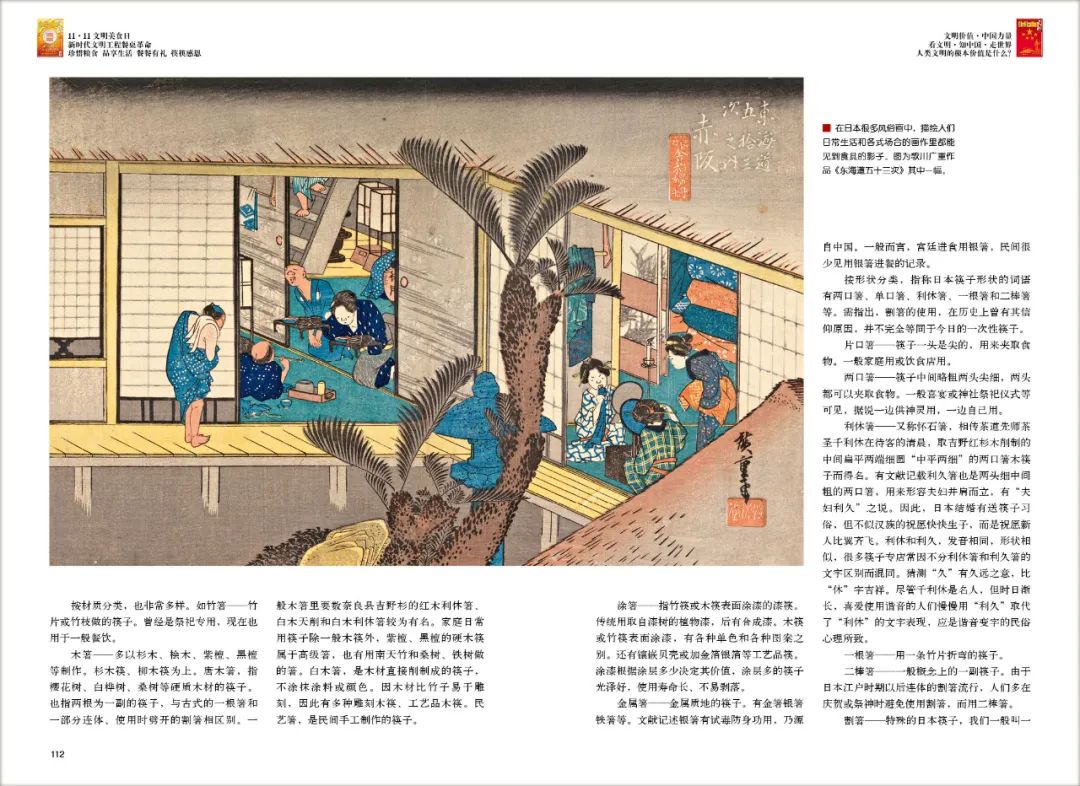

撰文/何彬

日本文化里作为餐具的筷子,其历史、类别和文化符号显现出它在“和食文化”中是不可或缺的存在,却又处于不大为人注意的角落。它不但是和食文化的一部分,也是如今日本社会的一个产业,同时还是学校文化教养课目之一。

发 音 起 源

人类最初和猿类等灵长目属于手食,即以手抓取食物入口。而后,人类社会有了手食之外的用食具进餐的进食方法。用食具进餐,又分为箸食和刀叉进餐,即使用筷子进餐和使用刀叉进餐两种。除了吃饭团等个别场合,日本人进餐属于用筷子的“箸食类”人群。中国、日本、朝鲜半岛和越南等同属于“箸食”文化地区,但箸的形状和使用方法各有不同。

筷子在日语汉字里一直沿用古汉语的“箸”表记,现在其日语读音是“ha-xi”,读音标注为“hashi”。多位日本食文化学者指出,日语里“箸”的发音解释起源有二:一是源于它的形似禽鸟的嘴,鸟嘴发音为“kuchibashi”,因而叫做“hashi”;另一说则是因为其功能在于把食物从容器里传递到口中,好似桥的过渡往来功能,所以和桥梁的“hashi”同音。此外,还有人认为乃是因为筷子过去多用小树枝“hashi”来制作,谐其音。

日本的伊势神宫等大神社和宫廷祭祀时使用的箸,是一根青竹折弯的箸,形似夹子,不是两根并行的竹枝或树枝。《日本食文化考》的作者平野雅章指出,日本古代用箸的形式保存在今日的神社祭祀仪式里。日本现在使用的两根成一副的筷子曾被称为“唐箸”,而一根青竹折弯的夹子形是唐箸传入之前的古老的筷子形状,这夹筷恰如鸟嘴张合的状态,因此,古筷子的发音“hashi”本源应该是鸟嘴。后来的桥和小树枝的解释应是对唐箸的解释。

和 食 里 的 筷 子 历 史

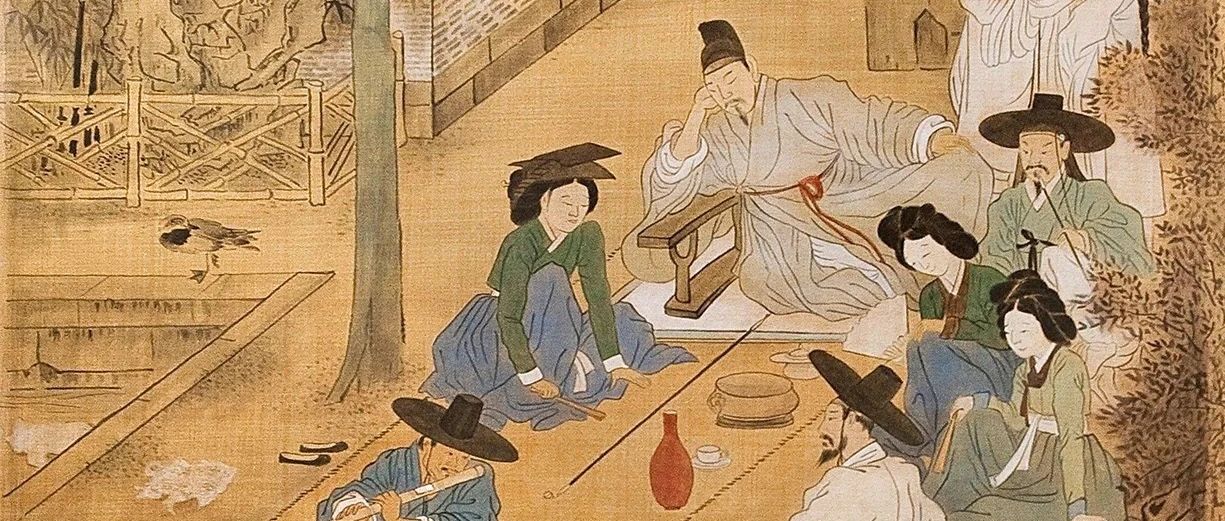

历史上,日本曾是手食民族。《魏志·倭人传》有记:“倭人手食。”日本创世神话《古事记》记述某神灵看到有筷子顺河水流走,即知道上游有人居住;《日本书纪》里则有箸墓故事。《古事记》(712年)、《万叶集》(5-8世纪)等古籍里都有对筷箸的记载,表明7世纪时筷子就已出现在日本人的生活里。

文献中有筷子记载最早是在奈良时期(710年-794年),从中国传入日本,最初在宫廷使用,后逐渐扩展到平民阶层。早在607年,圣德太子就派遣小野妹子作为遣隋使赴隋朝,遣隋使因人数少、延续期间短而没被历史学家大书特书,但有文记载小野妹子把使用箸匙的中国式饮食方法带回日本宫廷。

笔者参照史料,整理出日本使用筷箸的八个历史阶段以及各个阶段的特征。

第一期为神器、“折箸”时代,从弥生末期至飞鸟时期。最初,从中国和朝鲜半岛传入日本的筷箸,不是食具,而是竹制的、用于祭祀的神器,为一根竹片弯曲制成的“一根箸”,意指它是由一根竹片弯曲而成,所以又叫“折箸”。说是筷子,其实呈竹夹子状。那时,竹筷因限于敬神祭神之时使用,需要使用者有一定的资格和身份,文献记载当时只有神官和天皇才能使用竹箸。

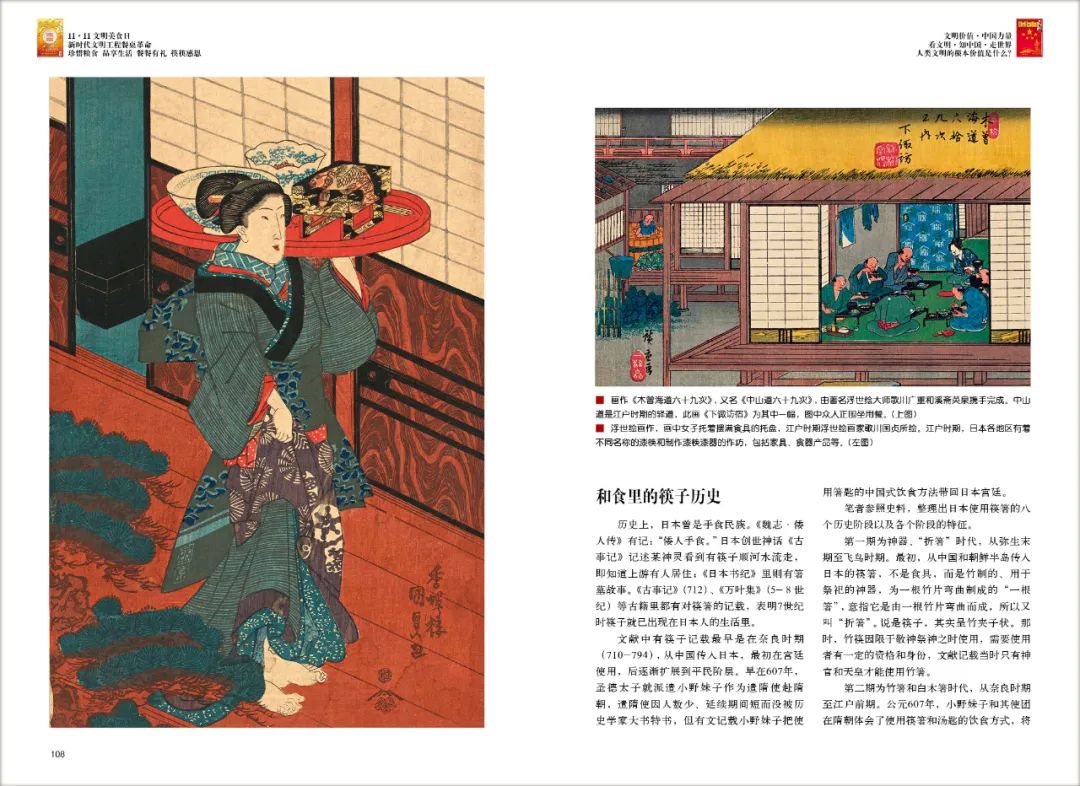

第二期为竹箸和白木箸时代,从奈良时期至江户前期。公元607年,小野妹子和其使团在隋朝体会了使用筷箸和汤匙的饮食方式,将筷箸带到日本。最初仅限于日本贵族和进出宫廷的人们使用,到奈良末期,平民才开始使用筷子。当时的筷子多为白木筷,即直接削制竹子或树枝,呈一头略尖形状的、表面不使用任何漆或色彩的筷子。竹筷和白木筷直到江户时期还在使用。

第三期为涂箸时代,从镰仓时期至战国时期。早期的筷子都是竹箸,后逐渐增加表面没有任何涂料的木质筷子。后来才出现在竹筷和木筷表面涂漆或涂漆描金绘画的筷子,称作“涂箸”,显露出审美意识。涂箸最早在镰仓时期流行于武士阶层,战国时期开始进入平民生活。

第四期为涂箸大众化时代,江户中期以后。江户时期,日本各地区有着不同名称的漆筷和制作漆筷漆器的作坊,包括家具、食器产品等,其中不乏至今仍闻名全国的品牌。当时所涂的漆都取自漆树的自然漆。在江户后期,高价的天然漆箸已然成为身份、阶层的象征。

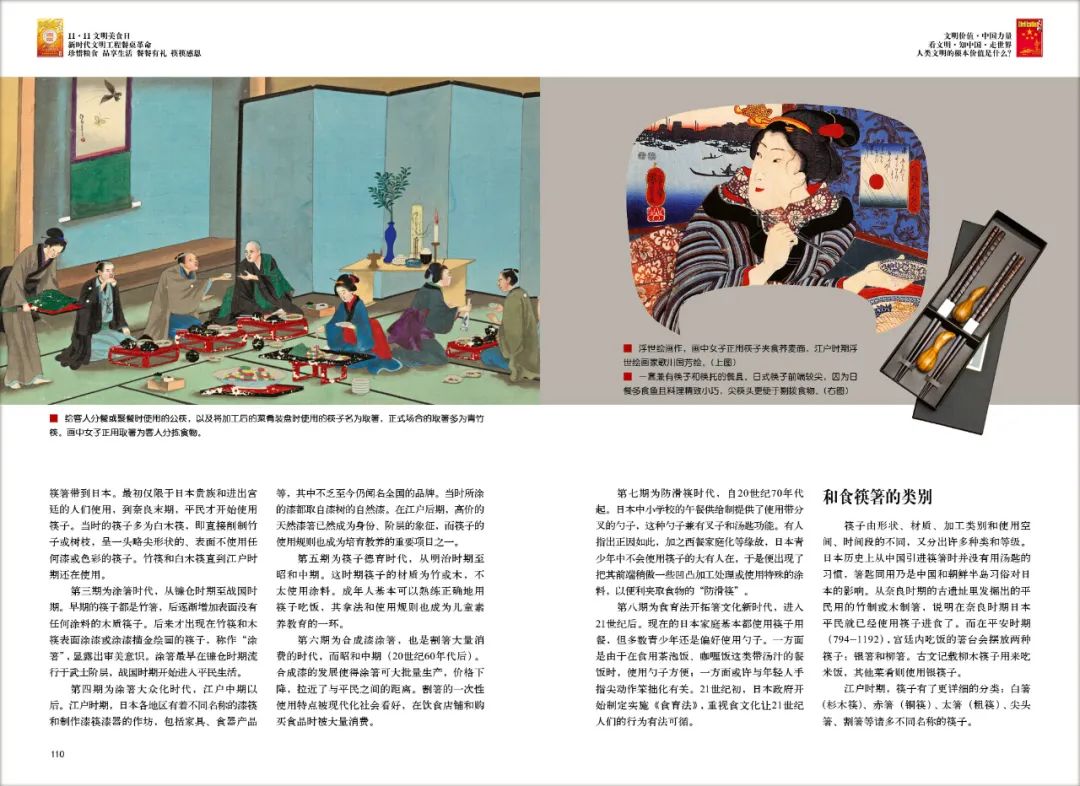

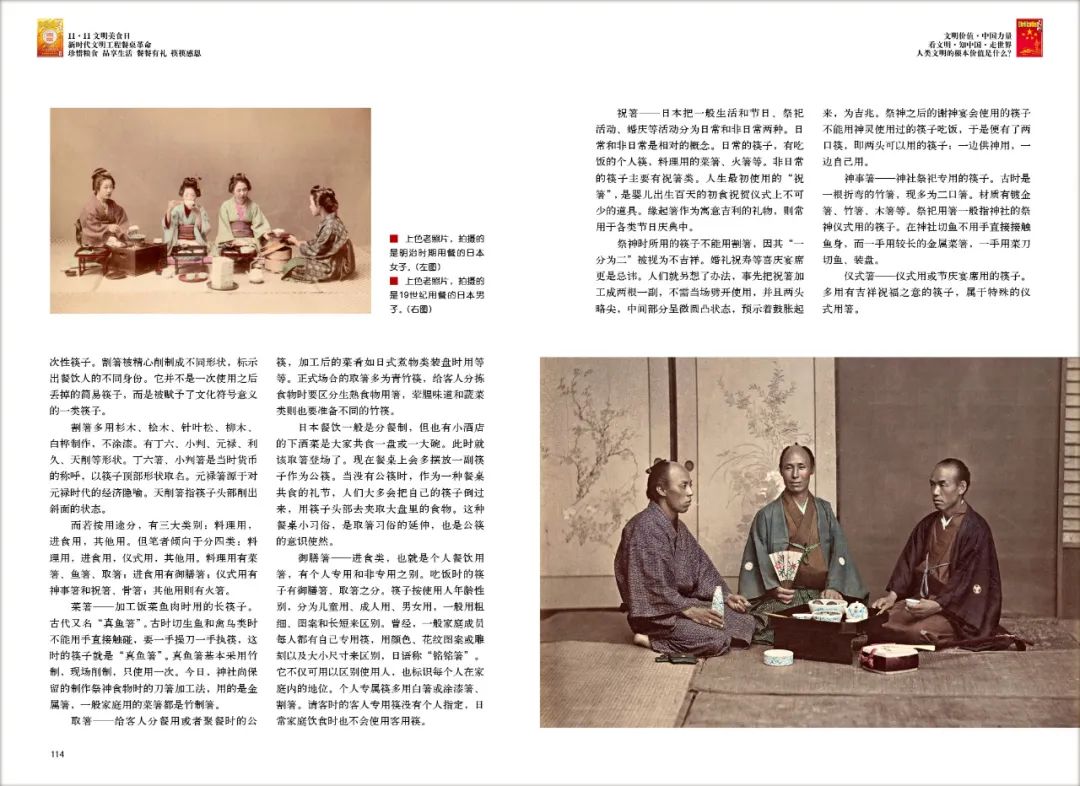

第五期为筷子德育时代,从明治时期至昭和中期。这时期筷子的材质为竹或木,不太使用涂料。

第六期为合成漆涂箸,也是割箸大量消费的时代,而昭和中期(20世纪60年代后)。合成漆的发展使得涂箸可大批量生产,价格下降,拉近了与平民之间的距离。割箸的一次性使用特点被现代化社会看好,在饮食店铺和购买食品时被大量消费。

第七期为防滑筷时代,自20世纪70年代起。日本中小学校的午餐供给制提供了使用带分叉的勺子,这种勺子兼有叉子和汤匙功能。有人指出正因如此,加之西餐家庭化等缘故,日本青少年中不会使用筷子的大有人在,于是便出现了把其前端稍做一些凹凸加工处理或使用特殊的涂料,以便利夹取食物的“防滑筷”。

第八期为食育法开拓箸文化新时代,进入21世纪后。现在的日本家庭基本都使用筷子用餐,但多数青少年还是偏好使用勺子。21世纪初,日本政府开始制定实施《食育法》,重视食文化让21世纪人们的行为有法可循。

和 食 筷 箸 的 类 别

筷子由形状、材质、加工类别和使用空间、时间段的不同,又分出许多种类和等级。日本历史上从中国引进筷箸时并没有用汤匙的习惯,箸匙同用乃是中国和朝鲜半岛习俗对日本的影响。从奈良时期的古遗址里发掘出的平民用的竹制或木制箸,说明在奈良时期日本平民就已经使用筷子进食了。而在平安时期(794年-1192年),宫廷内吃饭的箸台会摆放两种筷子:银箸和柳箸。古文记载柳木筷子用来吃米饭,其他菜肴则使用银筷子。

江户时期,筷子有了更详细的分类:白箸(杉木筷)、赤箸(铜筷)、太箸(粗筷)、尖头箸、割箸等诸多不同名称的筷子。按材质分类,也非常多样。如竹箸——竹片或竹枝做的筷子。曾经是祭祀专用,现在也用于一般餐饮。

木箸——多以杉木、桧木、紫檀、黑檀等制作。杉木筷、柳木筷为上。唐木箸,指樱花树、白桦树、桑树等硬质木材的筷子。也指两根为一副的筷子,与古式的一根箸和一部分连体、使用时劈开的割箸相区别。一般木箸里要数奈良县吉野杉的红木利休箸、白木天削和白木利休箸较为有名。家庭日常用筷子除一般木筷外,紫檀、黑檀的硬木筷属于高级箸,也有用南天竹和桑树、铁树做的箸。白木箸,是木材直接削制成的筷子,不涂抹涂料或颜色。民艺箸,是民间手工制作的筷子。

涂箸——指竹筷或木筷表面涂漆的漆筷。传统用取自漆树的植物漆,后有合成漆。木筷或竹筷表面涂漆,有各种单色和各种图案之别。还有镶嵌贝壳或加金箔银箔等工艺品筷。涂漆根据涂层多少决定其价值,涂层多的筷子光泽好,使用寿命长、不易剥落。

金属箸——金属质地的筷子。有金箸银箸铁箸等。文献记述银箸有试毒防身功用,乃源自中国。一般而言,宫廷进食用银箸,民间很少见用银箸进餐的记录。

按形状分类,指称日本筷子形状的词语有两口箸、单口箸、利休箸、一根箸和二棒箸等。需指出,割箸的使用,在历史上曾有其信仰原因,并不完全等同于今日的一次性筷子。

两口箸——筷子中间略粗两头尖细,两头都可以夹取食物。一般喜宴或神社祭祀仪式等可见,据说一边供神灵用,一边自己用。

利休箸——又称怀石箸,相传茶道先师茶圣千利休在待客的清晨,取吉野红杉木削制的中间扁平两端细圆“中平两细”的两口箸木筷子而得名。有文献记载利久箸也是两头细中间粗的两口箸,用来形容夫妇并肩而立,有“夫妇利久”之说。因此,日本结婚有送筷子习俗,但不似汉族的祝愿快快生子,而是祝愿新人比翼齐飞。利休和利久,发音相同,形状相似,很多筷子专店常因不分利休箸和利久箸的文字区别而混同。猜测“久”有久远之意,比“休”字吉祥。尽管千利休是名人,但时日渐长,喜爱使用谐音的人们慢慢用“利久”取代了“利休”的文字表现,应是谐音变字的民俗心理所致。

割箸——特殊的日本筷子,我们一般叫一次性筷子。割箸被精心削制成不同形状,标示出餐饮人的不同身份。它并不是一次使用之后丢掉的简易筷子,而是被赋予了文化符号意义的一类筷子。割箸多用杉木、桧木、针叶松、柳木、白桦制作,不涂漆。有丁六、小判、元禄、利久、天削等形状。丁六箸、小判箸是当时货币的称呼,以筷子顶部形状取名。元禄箸源于对元禄时代的经济隐喻。天削箸指筷子头部削出斜面的状态。

而若按用途分,有三大类别:料理用,进食用,其他用。但笔者倾向于分四类:料理用,进食用,仪式用,其他用。料理用有菜箸、鱼箸、取箸;进食用有御膳箸;仪式用有神事箸和祝箸、骨箸;其他用则有火箸。

菜箸——加工饭菜鱼肉时用的长筷子。古代又名“真鱼箸”。古时切生鱼和禽鸟类时不能用手直接触碰,要一手操刀一手执筷,这时的筷子就是“真鱼箸”。真鱼箸基本采用竹制,现场削制,只使用一次。

取箸——给客人分餐用或者聚餐时的公筷,加工后的菜肴如日式煮物类装盘时用等等。正式场合的取箸多为青竹筷,给客人分拣食物时要区分生熟食物用箸,荤腥味道和蔬菜类则也要准备不同的竹筷。

仪式箸——仪式用或节庆宴席用的筷子。多用有吉祥祝福之意的筷子,属于特殊的仪式用箸。此外的仪式箸,还有茶会用箸。茶会用箸很有讲究,据说每次茶会之前主人会专门亲手削制吃茶点的茶果子筷子,属于一种特殊饮茶仪式用箸。另一种仪式专用箸,是亡人火葬后家人拣骨灰专用的“骨箸”。死者火化后由其家人,二人一组用两双骨箸同时捡骨入坛。

火箸——日常用的夹取火炭的火筷也被归入筷箸类。它曾是生活中常见的一种非饮食用筷,但随着城市化的发展和暖气的普及已逐步退出日常生活。

承 载 文 化 符 号 的 筷 子

筷子,不仅是饮食工具,还因包含着多种多样的民俗因素而显得生气勃勃,成为活跃在生活中的一种文化符号。日本社会也有许多围绕筷子的讲究、禁忌和习惯。21世纪以来的日本都市社会,筷子民俗呈减少趋向,但趁着和食被评为世界非物质文化遗产的契机,人们开始重新关注食文化,筷子文化也随之得到重新评价和认识。

祝箸——用于祝贺节日或婚嫁寿宴等喜庆宴席的筷子。每逢新年,很多家庭都会特意买来使用。由于割箸有“分开”“分离”之嫌,一般喜庆时间和空间的筷子都是两支一双不连成一体的筷子。由此形成的民俗禁忌,庆贺用的祝箸都是事先制作的分体“两口箸”。

新箸节——每年7月用青茅草做的茅草秆新筷子称为“茅箸”,先供在神龛里,后用新筷子吃新收割下来的麦子做的乌冬面和豆包的习俗,主要分布于神奈川县和千叶县等地。

杂煮箸——使用“祝箸”即非割箸状态的一双筷子。杂煮是日本各地几乎家家过年初一都要吃的煮年糕。白木箸的柳木柔软有韧性,夹食年糕不会折断,是过年期间人们乐于使用的吉利筷子。

初箸——婴儿出生百天时,有“初食之贺”,仪式上摆放出一套新餐具和定式庆贺食物,象征性地夹一点放进婴儿嘴里,又叫“配齐筷子”或“竖筷子”,祝愿孩子一生不愁吃。

佛箸——日本社会有在盂兰盆节祭祖和除夕供魂灵的饭团上插一根筷子的习俗。与此类似,人死后有出殡前摆一碗“枕饭”的习俗,即在一碗盛得满满的米饭正中插一双筷子。因此平时饭碗正中插筷子也就成为大忌。

太箸——意为粗筷子。比一般筷子粗,男子用筷。传说第七代将军足利义胜在庆贺正月的酒宴上筷子折断了,几天后便落马身亡。自那之后,喜庆筵席忌讳筷子折断,多用不易折断的、弹性高的柳木筷子及较粗的筷子的倾向。

斋箸——20世纪初日本尚有使用斋箸的习俗。葬礼后吃斋饭用青竹新削成的筷子,是特殊场合专用筷,只用一次,葬礼饭后烧掉或者初七日、七七日烧,各个家庭做法不同。

此外,筷子还可以标示性别年龄和地位。有学者指出,中国和韩国使用筷子时基本不分性别、不分年龄。但日本的筷子却有男女之别和成人儿童之别。男用筷粗长,女用筷细短,儿童筷比成人筷短小、细。男筷大多为冷色,女筷和儿童筷则色彩鲜亮,传统上习惯用浓淡不同的红蓝色区别男女筷子。

筷子还是饮食文化特征的体现。日式筷子前端比较尖,相对短小。据说是因为和食多食鱼,需要用筷子尖挑鱼骨鱼刺。历史上一直有“铭铭膳”的习惯,每人一份饭菜,各自吃,不需要太长的筷子。因此,筷子的长短粗细也间接反映出该地区饮食文化特点。

使用筷子还有趋吉避凶之意。新年和祝贺生日、祝贺婴儿百天以及节日贺宴时都要用柳木筷子,一则是由于柳木箸是弹性较大的高级筷子,一则是由于一桩历史事件,让日本筷子有了卜吉凶的文化含义。栗箸,是由于人们相信栗木中有神灵,所以栗木筷子有祈福功能。此外,栗子的发音与“扩展”相同,有祈祷事业大展宏图之意。

此外,筷子用南天竹做,谐音“破灾转吉”。用槐木做,谐音“转换”。用栎木做,谐其音“拔苦”,期待苦尽甘来。一种叫做“itii”的常绿针叶树,因发音和日语“第一名”同音,寓意会出人头地。人们在不同的时间空间环境里,根据各自的心理需求,自购或赠给他人这些承载文化含义的筷子。

融入生活和习俗里的文化传承

和食成为世界非物质文化遗产后,作为其食具的筷子也受到不寻常的关注。食物形状的筷托,如寿司筷托等被摆到筷子店显眼的位置,无疑也是对本民族食文化的宣传。

利用筷子夹取食物的特性,寓意筷子可以夹来幸福。于是便有了“夹取幸福”对筷的出现。收到这样的礼物,一定会心情喜悦。民俗融于商品并得以在生活中传承,而商品依存民俗得以促进消费,筷箸产业站立在民俗消费的地平上,也许会有更大的发展余地。

本文节选自《文明》2020.11月刊

了解更多精彩选题,欢迎点击本封面订阅文明杂志

长按识别以下二维码尽享更多精彩内容,进入文明官方旗舰店即刻订阅经典特刊及各期杂志

特别声明:本文为新京报客户端新媒体平台"新京号"作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表新京报的立场及观点。新京报仅提供信息发布平台。