撰文/中山

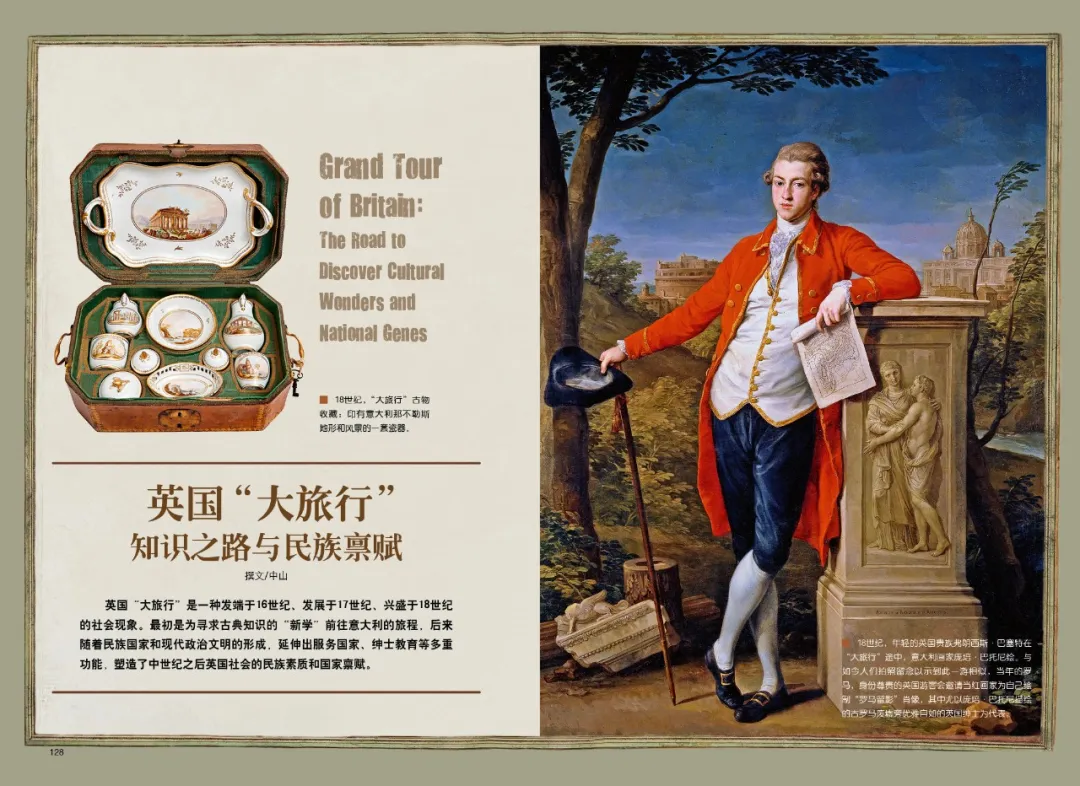

英国“大旅行”是一种发端于16世纪、发展于17世纪、兴盛于18世纪的社会现象。最初是为寻求古典知识的“新学”前往意大利的旅程,后来随着民族国家和现代政治文明的形成,延伸出服务国家、绅士教育等多重功能。

英国是一个地域相对狭小的岛国,大海造成了跨区域人员互动和物质交流的不便。当人们从法国穿越英吉利海峡到达英国后,会有一种偏处一隅的感觉。为鼓励人们开阔眼界、培养世界视野,英国人自古就富有游学的传统。

古罗马时代,那些在战争中被俘的不列颠士兵和臣服的部族首领来到罗马,“开启了英伦诸岛向欧洲文明中心学习的先声”;中世纪时,虔诚的朝圣者、接受武艺训练的骑士、希望提升学问的学者,不断前往欧洲大陆游历。不难看出,即使路途遥远、困难重重,也无法阻挡英国人跋山涉水,奔赴意大利罗马和圣城耶路撒冷进行游学旅行和宗教朝圣的热情,以至曾有编年史家感叹说:“那片土地上的人们散布于世界各地,在世界各地旅行已成为他们的一种文化。”

16世纪的交叉小径:

古典旨趣、宗教改革、服务国家

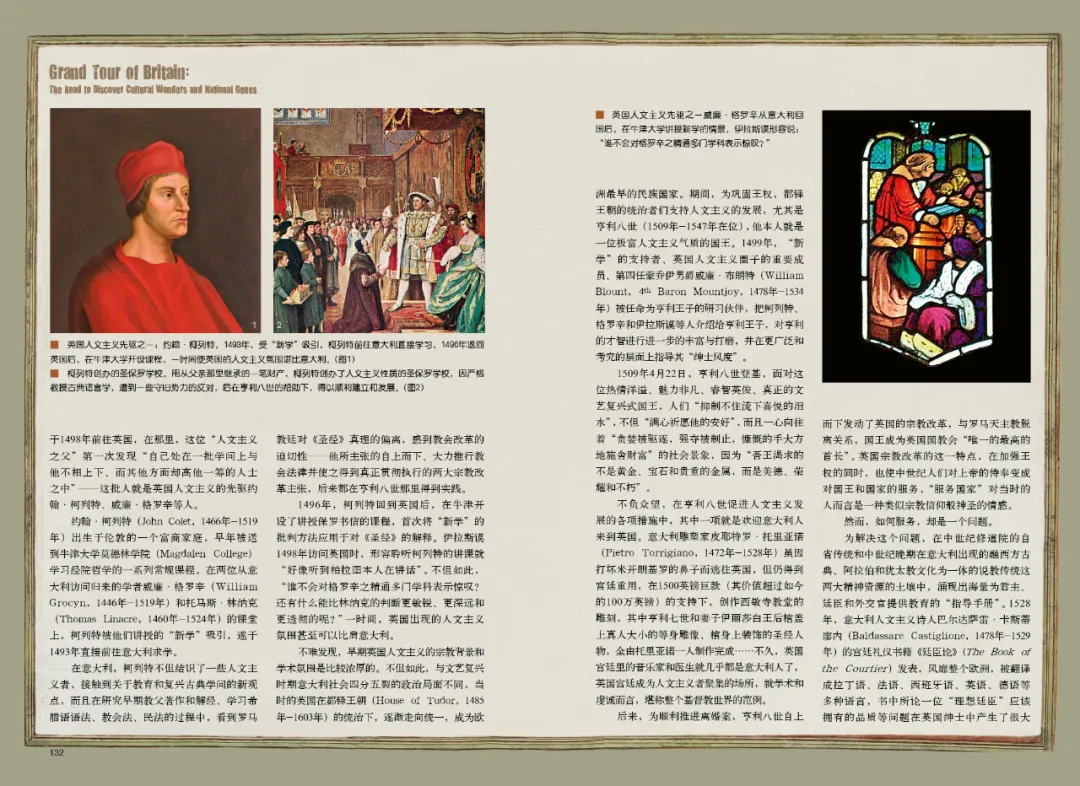

随着中世纪晚期经院哲学的逐渐松动,以人文主义为核心的文艺复兴运动在意大利逐渐发展起来。不过,1497年之前,文艺复兴在意大利以外的地方几乎没什么影响力;1497年之后,才走出意大利,传播到阿尔卑斯山以北的德国、低地国家(荷兰、比利时、卢森堡)、英国、法国等地,产生了北方文艺复兴。

不难发现,早期英国人文主义的宗教背景和学术氛围是比较浓厚的。不但如此,与文艺复兴时期意大利社会四分五裂的政治局面不同,当时的英国在都铎王朝(1485年-1603年)的统治下,逐渐走向统一,成为欧洲最早的民族国家。期间,为巩固王权,都铎王朝的统治者们支持人文主义的发展,尤其是亨利八世(1509年-1547年在位),他本人就是一位极富人文主义气质的国王。

1509年4月22日,亨利八世登基,不负众望,在亨利八世促进人文主义发展的各项措施中,其中一项就是欢迎意大利人来到英国。意大利雕塑家皮耶特罗·托里亚诺虽因打坏米开朗基罗的鼻子而逃往英国,但仍得到宫廷重用,在1500英镑巨款(其价值超过如今的100万英镑)的支持下,创作西敏寺教堂的雕刻,其中亨利七世和妻子伊丽莎白王后棺盖上真人大小的等身雕像、棺身上装饰的圣经人物,全由托里亚诺一人制作完成……

不久,英国宫廷里的音乐家和医生就几乎都是意大利人了,英国宫廷成为人文主义者聚集的场所,就学术和虔诚而言,堪称整个基督教世界的范例。

16世纪中期,培养才智、提升学识的渴望促使前往意大利的旅行发展成为一种受重视的教育方式。以外交官和翻译家托马斯·霍比爵士为例,他年轻时曾在剑桥大学圣约翰学院学习,1550年前往意大利南方游历,足迹远至西西里。

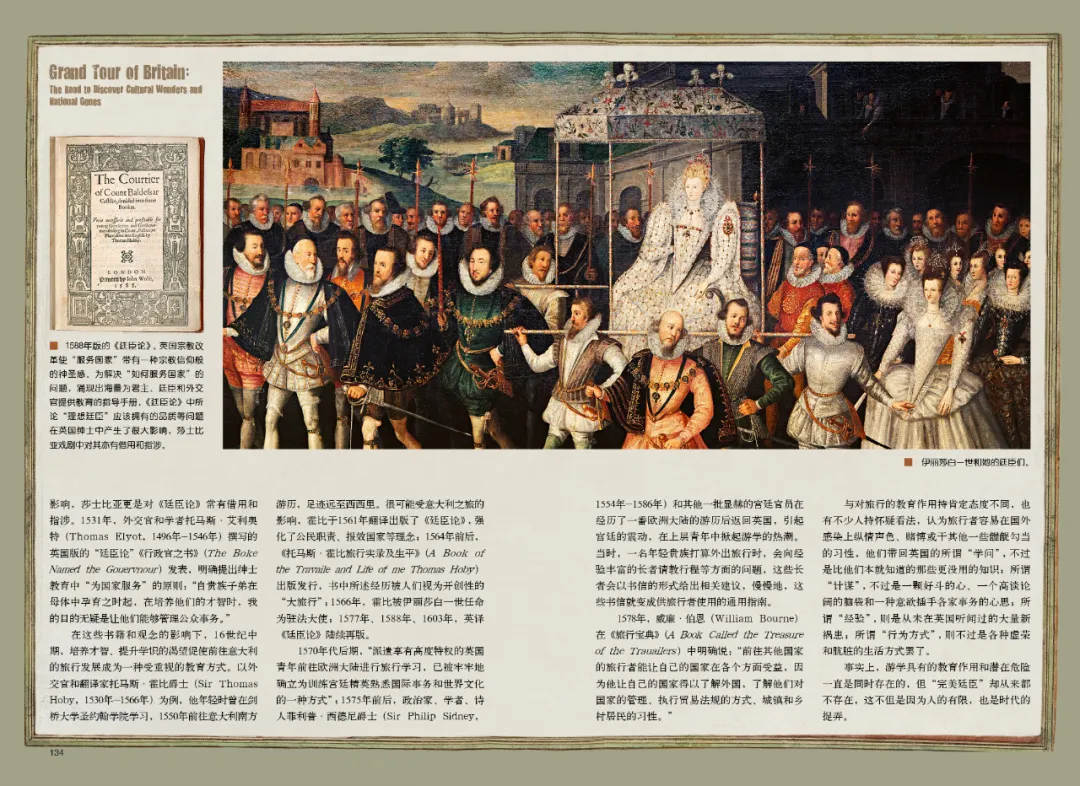

很可能受意大利之旅的影响,霍比于1561年翻译出版了《廷臣论》,强化了公民职责、报效国家等理念;1564年前后,《托马斯·霍比旅行实录及生平》出版发行,书中所述经历被人们视为开创性的“大旅行”;1566年,霍比被伊丽莎白一世任命为驻法大使;1577年、1588年、1603年,英译《廷臣论》陆续再版。

1570年代后期,“派遣享有高度特权的英国青年前往欧洲大陆进行旅行学习,已被牢牢地确立为训练宫廷精英熟悉国际事务和世界文化的一种方式”;1575年前后,政治家、学者、诗人菲利普·西德尼爵士和其他一批显赫的宫廷官员在经历了一番欧洲大陆的游历后返回英国,引起宫廷的震动,在上层青年中掀起游学的热潮。当时,一名年轻贵族打算外出旅行时,会向经验丰富的长者请教行程等方面的问题,这些长者会以书信的形式给出相关建议,慢慢地,这些书信就变成供旅行者使用的通用指南。

17世纪的经验之途:

绅士教育、古物收藏、拉塞尔斯

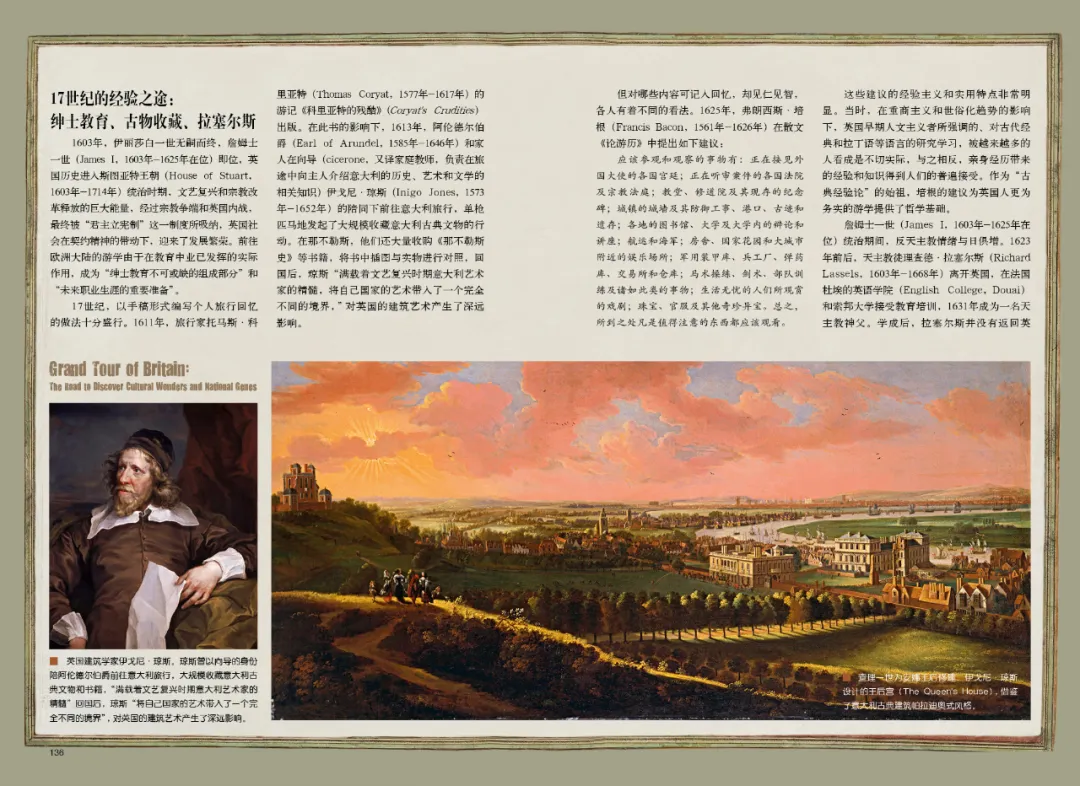

1603年,伊丽莎白一世无嗣而终,詹姆士一世(1603年-1625年在位)即位,英国历史进入斯图亚特王朝(1603年-1714年)统治时期,文艺复兴和宗教改革释放的巨大能量,经过宗教争端和英国内战,最终被“君主立宪制”这一制度所吸纳,英国社会在契约精神的带动下,迎来了发展繁荣。前往欧洲大陆的游学由于在教育中业已发挥的实际作用,成为“绅士教育不可或缺的组成部分”和“未来职业生涯的重要准备”。

17世纪,以手稿形式编写个人旅行回忆的做法十分盛行。1611年,旅行家托马斯·科里亚特的游记《科里亚特的残酷》出版。在此书的影响下,1613年,阿伦德尔伯爵和家人在向导(cicerone,又译家庭教师,负责在旅途中向主人介绍意大利的历史、艺术和文学的相关知识)伊戈尼·琼斯的陪同下前往意大利旅行,单枪匹马地发起了大规模收藏意大利古典文物的行动。在那不勒斯,他们还大量收购《那不勒斯史》等书籍,将书中插图与实物进行对照,回国后,琼斯“满载着文艺复兴时期意大利艺术家的精髓,将自己国家的艺术带入了一个完全不同的境界,”对英国的建筑艺术产生了深远影响。

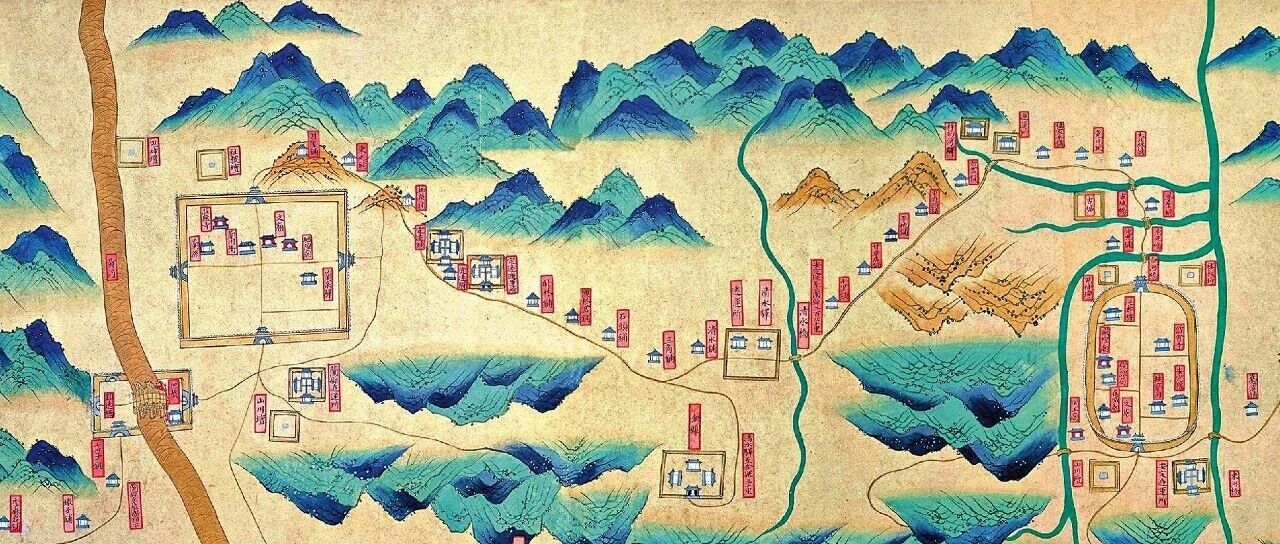

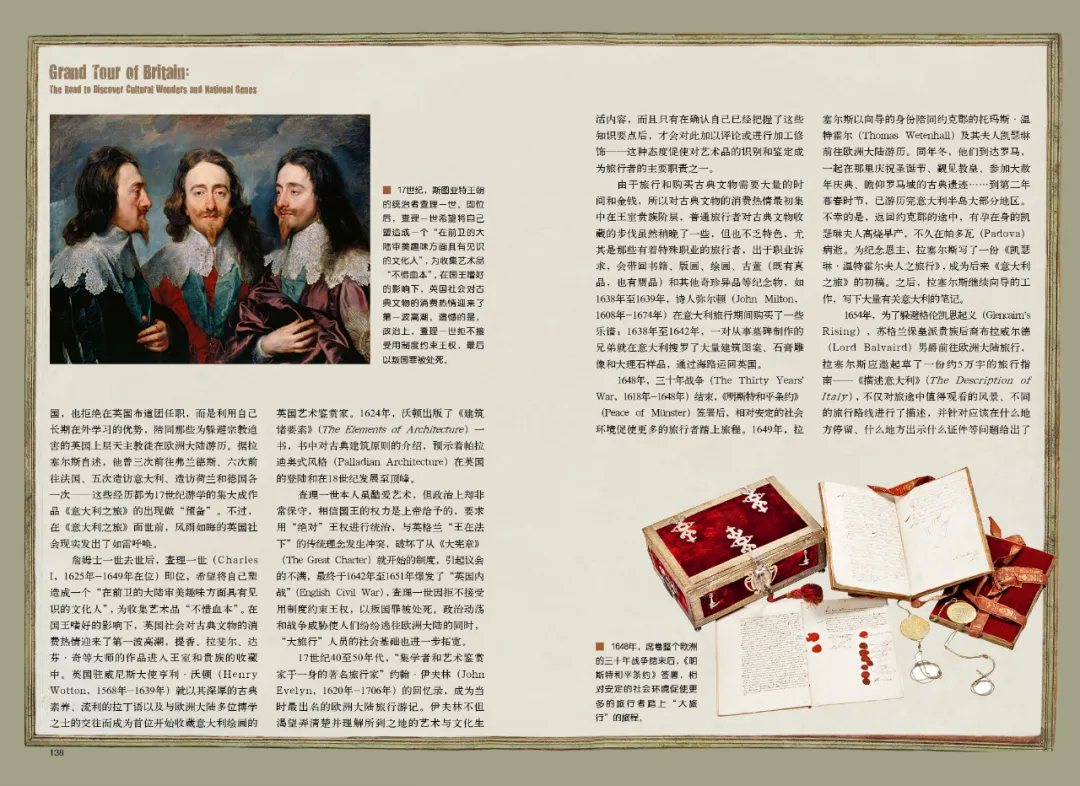

詹姆士一世去世后,查理一世(1625年-1649年在位)即位,希望将自己塑造成一个“在前卫的大陆审美趣味方面具有见识的文化人”,为收集艺术品“不惜血本”。在国王嗜好的影响下,英国社会对古典文物的消费热情迎来了第一波高潮,提香、拉斐尔、达芬·奇等大师的作品进入王室和贵族的收藏中。英国驻威尼斯大使亨利·沃顿就以其深厚的古典素养、流利的拉丁语以及与欧洲大陆多位博学之士的交往而成为首位开始收藏意大利绘画的英国艺术鉴赏家。1624年,沃顿出版了《建筑诸要素》一书,书中对古典建筑原则的介绍,预示着帕拉迪奥式风格在英国的登陆和在18世纪发展至顶峰。

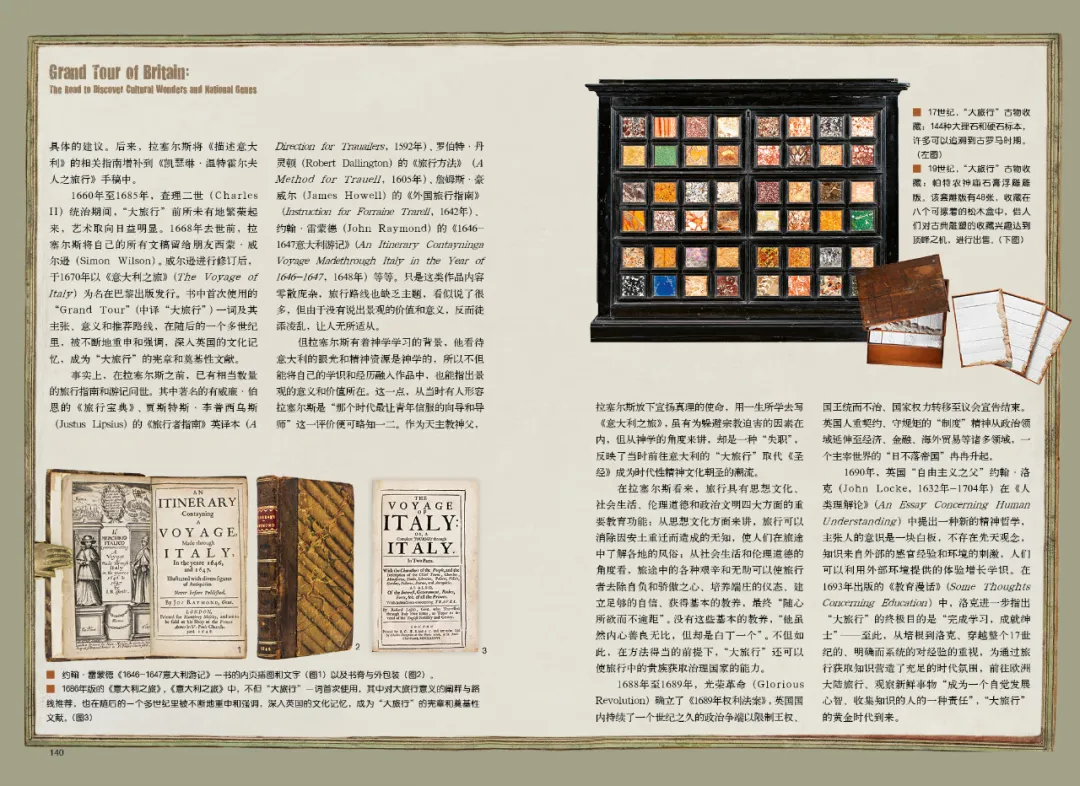

由于旅行和购买古典文物需要大量的时间和金钱,所以对古典文物的消费热情最初集中在王室贵族阶层,普通旅行者对古典文物收藏的步伐虽然稍晚了一些,但也不乏特色,尤其是那些有着特殊职业的旅行者,出于职业诉求,会带回书籍、版画、绘画、古董(既有真品,也有赝品)和其他奇珍异品等纪念物,如1638年至1639年,诗人弥尔顿在意大利旅行期间购买了一些乐谱;1638年至1642年,一对从事墓碑制作的兄弟就在意大利搜罗了大量建筑图案、石膏雕像和大理石样品,通过海路运回英国。

1648年,三十年战争(1618年-1648年)结束,《明斯特和平条约》签署后,相对安定的社会环境促使更多的旅行者踏上旅程。1649年,拉塞尔斯以向导的身份陪同约克郡的托玛斯·温特霍尔及其夫人凯瑟琳前往欧洲大陆游历。同年冬,他们到达罗马,一起在那里庆祝圣诞节、觐见教皇、参加大赦年庆典、瞻仰罗马城的古典遗迹……到第二年暮春时节,已游历完意大利半岛大部分地区。不幸的是,返回约克郡的途中,有孕在身的凯瑟琳夫人高烧早产,不久病逝。为纪念恩主,拉塞尔斯写了一份《凯瑟琳·温特霍尔夫人之旅行》,成为后来《意大利之旅》的初稿。

1654年,为了躲避格伦凯恩起义,苏格兰保皇派贵族后裔布拉威尔德男爵前往欧洲大陆旅行,拉塞尔斯应邀起草了一份约5万字的旅行指南——《描述意大利》,不仅对旅途中值得观看的风景、不同的旅行路线进行了描述,并针对应该在什么地方停留、什么地方出示什么证件等问题给出了具体的建议。后来,拉塞尔斯将《描述意大利》的相关指南增补到《凯瑟琳·温特霍尔夫人之旅行》手稿中。

1660年至1685年,查理二世统治期间,“大旅行”前所未有地繁荣起来,艺术取向日益明显。1668年去世前,拉塞尔斯将自己的所有文稿留给朋友西蒙·威尔逊。威尔逊进行修订后,于1670年以《意大利之旅》为名在巴黎出版发行。书中首次使用的“Grand Tour”(中译“大旅行”)一词及其主张、意义和推荐路线,在随后的一个多世纪里,被不断地重申和强调,深入英国的文化记忆,成为“大旅行”的宪章和奠基性文献。

18世纪的黄金时代:

他人福祉、罗马留影、“如画”风景

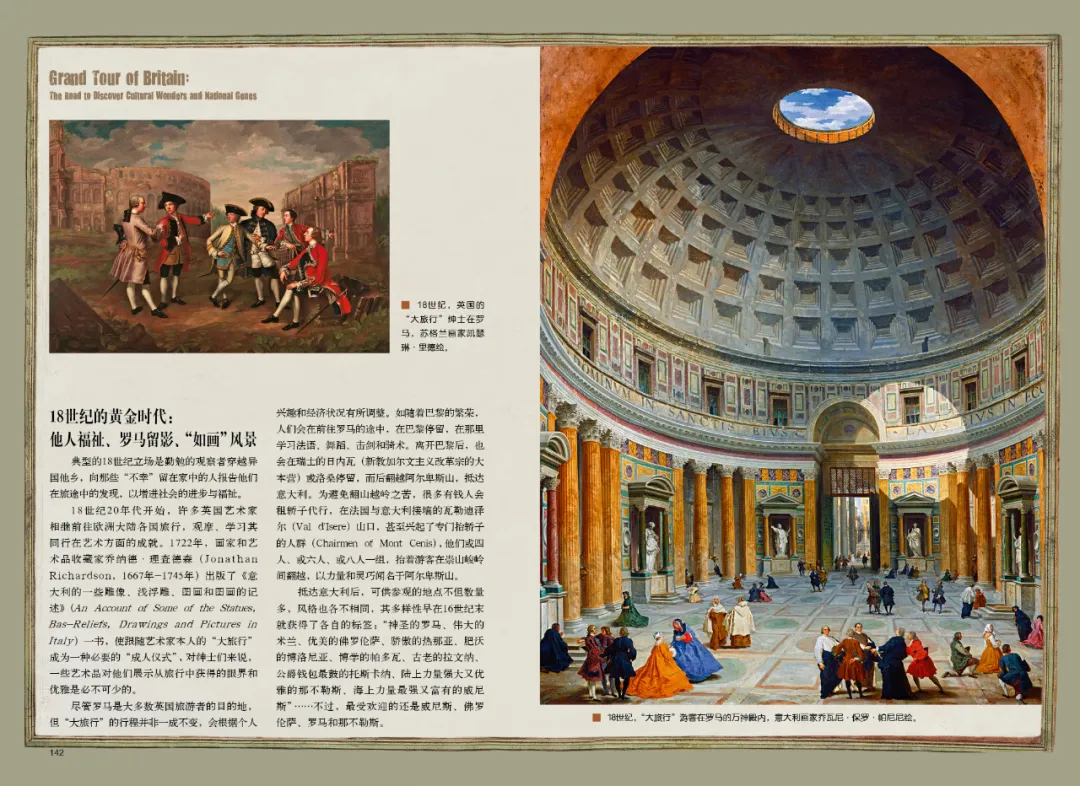

18世纪20年代开始,许多英国艺术家相继前往欧洲大陆各国旅行,观摩、学习其同行在艺术方面的成就。1722年,画家和艺术品收藏家乔纳德·理查德森出版了《意大利的一些雕像、浅浮雕、图画和图画的记述》一书,使跟随艺术家本人的“大旅行”成为一种必要的“成人仪式”,对绅士们来说,一些艺术品对他们展示从旅行中获得的眼界和优雅是必不可少的。

尽管罗马是大多数英国旅游者的目的地,但“大旅行”的行程并非一成不变,会根据个人兴趣和经济状况有所调整。如随着巴黎的繁荣,人们会在前往罗马的途中,在巴黎停留,在那里学习法语、舞蹈、击剑和骑术。离开巴黎后,也会在瑞士的日内瓦或洛桑停留,而后翻越阿尔卑斯山,抵达意大利。

抵达意大利后,可供参观的地点不但数量多,风格也各不相同,其多样性早在16世纪末就获得了各自的标签:“神圣的罗马、伟大的米兰、优美的佛罗伦萨、骄傲的热那亚、肥沃的博洛尼亚、博学的帕多瓦、古老的拉文纳、公爵钱包最鼓的托斯卡纳、陆上力量强大又优雅的那不勒斯、海上力量最强又富有的威尼斯”……不过,最受欢迎的还是威尼斯、佛罗伦萨、罗马和那不勒斯。

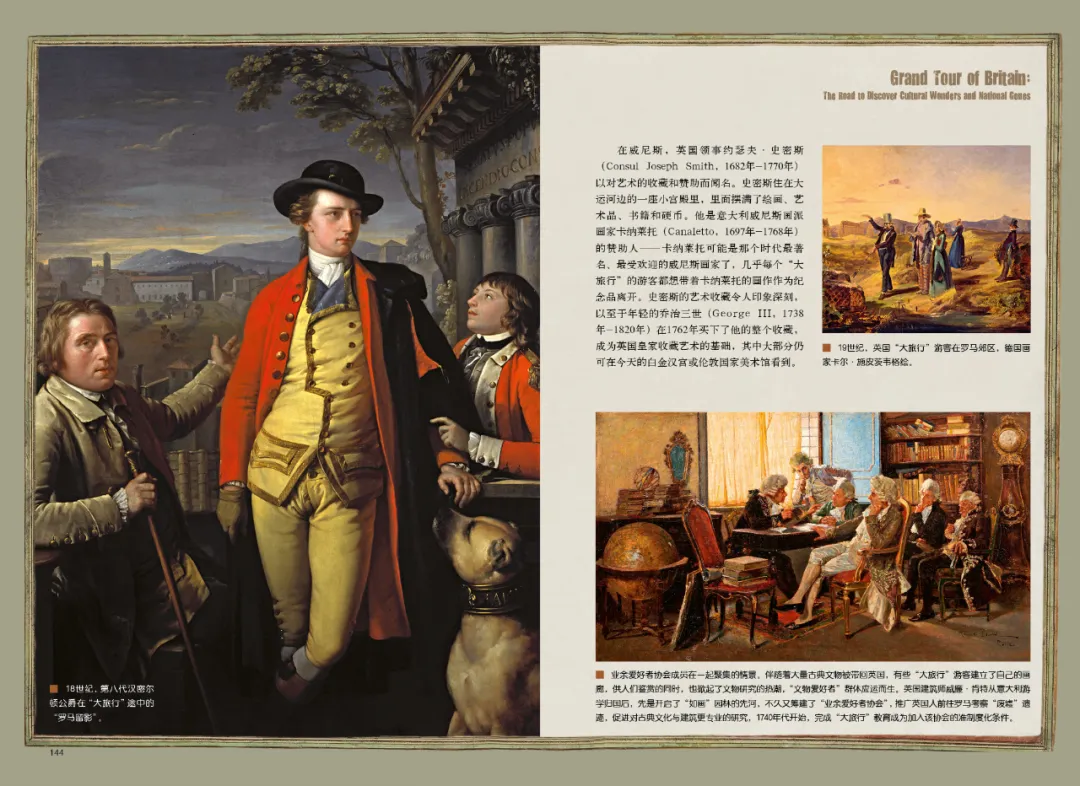

在威尼斯,英国领事约瑟夫·史密斯以对艺术的收藏和赞助而闻名。史密斯住在大运河边的一座小宫殿里,里面摆满了绘画、艺术品、书籍和硬币。他是意大利威尼斯画派画家卡纳莱托的赞助人——卡纳莱托可能是那个时代最著名、最受欢迎的威尼斯画家了,几乎每个“大旅行”的游客都想带着卡纳莱托的画作作为纪念品离开。史密斯的艺术收藏令人印象深刻,以至于年轻的乔治三世(1738年-1820年)在1762年买下了他的整个收藏,成为英国皇家收藏艺术的基础,其中大部分仍可在今天的白金汉宫或伦敦国家美术馆看到。

佛罗伦萨因其文艺复兴时期的艺术、宏伟的乡村别墅和花园广受欢迎;那里有一个相当大的盎格鲁意大利协会接待那些“有品位”的英国旅行者,而乌菲兹美术馆的八角形房间Tribuna也将美第奇家族收藏的最重要的古典文物和文艺复兴鼎盛时期的绘画陈列在此。1737年,收藏品被转让给托斯卡纳政府;1770年代,乌菲兹美术馆(尤其是Tribuna)成为“大旅行”游客在佛罗伦萨的核心驻足地。

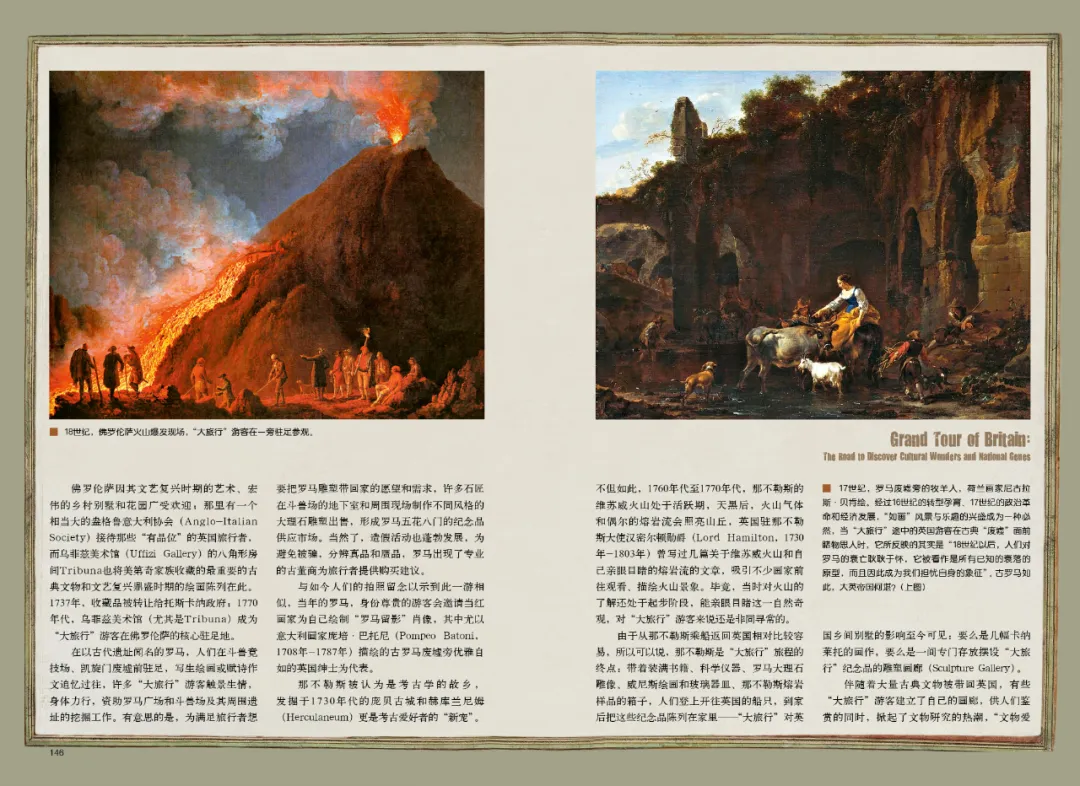

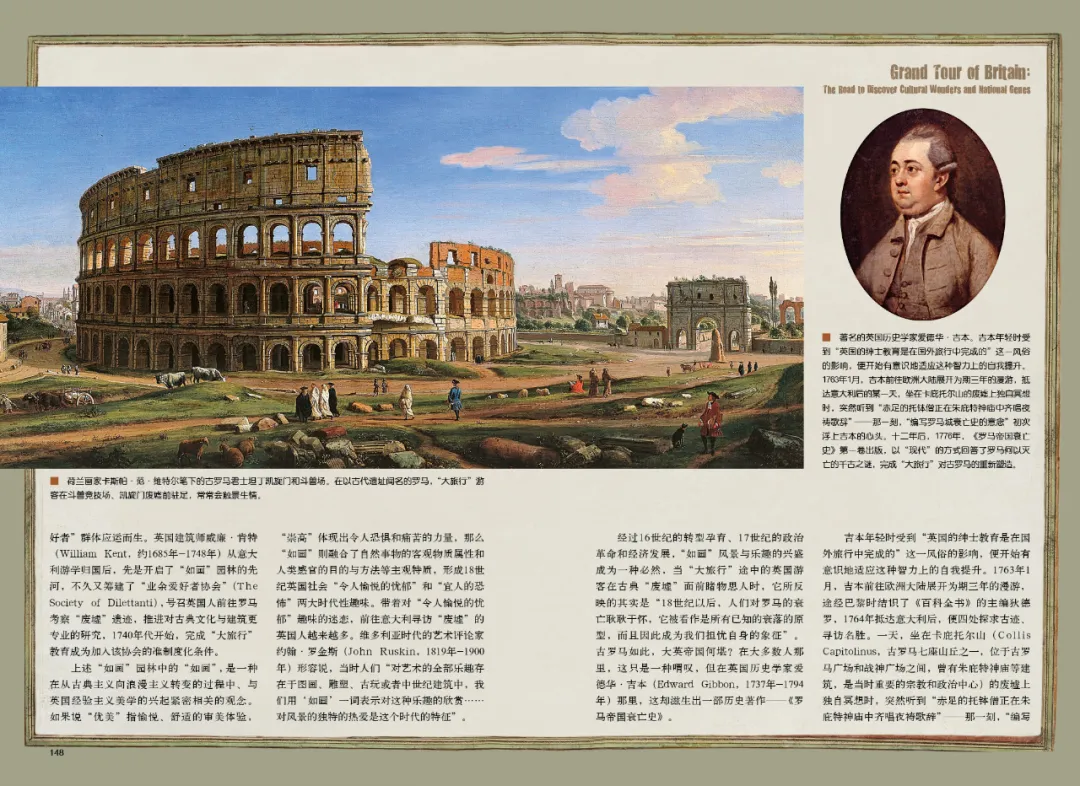

在以古代遗址闻名的罗马,人们在斗兽竞技场、凯旋门废墟前驻足,写生绘画或赋诗作文追忆过往,许多“大旅行”游客触景生情,身体力行,资助罗马广场和斗兽场及其周围遗址的挖掘工作。与如今人们的拍照留念以示到此一游相似,当年的罗马,身份尊贵的游客会邀请当红画家为自己绘制“罗马留影”肖像,其中尤以意大利画家庞培·巴托尼描绘的古罗马废墟旁优雅自如的英国绅士为代表。

那不勒斯被认为是考古学的故乡,发掘于1730年代的庞贝古城和赫库兰尼姆更是考古爱好者的“新宠”。不但如此,1760年代至1770年代,那不勒斯的维苏威火山处于活跃期,天黑后,火山气体和偶尔的熔岩流会照亮山丘,英国驻那不勒斯大使汉密尔顿勋爵曾写过几篇关于维苏威火山和自己亲眼目睹的熔岩流的文章,吸引不少画家前往观看、描绘火山景象。毕竟,当时对火山的了解还处于起步阶段,能亲眼目睹这一自然奇观,对“大旅行”游客来说还是非同寻常的。

伴随着大量古典文物被带回英国,有些“大旅行”游客建立了自己的画廊,供人们鉴赏的同时,掀起了文物研究的热潮,“文物爱好者”群体应运而生。英国建筑师威廉·肯特从意大利游学归国后,先是开启了“如画”园林的先河,不久又筹建了“业余爱好者协会”,号召英国人前往罗马考察“废墟”遗迹,推进对古典文化与建筑更专业的研究,1740年代开始,完成“大旅行”教育成为加入该协会的准制度化条件。

值得一提的是,“18世纪晚期,歌德、拜伦、司汤达、梅里美、狄更斯、罗金斯、尼采、王尔德、托马斯·曼、普鲁斯特等在内的众多男性作家都曾热情地奔赴意大利,展开对其日后创作或人生必然发生深刻影响的文化之旅。

歌德的《意大利游记》,拜伦的《恰尔德·哈罗尔德游记》《唐璜》,司汤达的《意大利绘画史》《巴马修道院》,梅里美的《高龙巴》,狄更斯的《意大利风光》《小杜丽》,罗斯金的《威尼斯的石头》,尼采的《曙光》、《快乐的科学》,直至托马斯·曼的《死于威尼斯》、普鲁斯特的《追忆似水年华》……这些文学艺术史上的经典作品都与意大利有着密不可分的联系,仅仅是去研究这些作品,都能充分展示现代壮游的丰厚文化价值。”

18世纪的最后十年和19世纪初,女性在“大旅行”中的存在感与日俱增。与男性的自我教育、职业升迁和休闲消遣等目的不同,女性虽然也渴望这些,但却不是最重要的,对她们而言,“大旅行”更多地意味着从婚姻、家庭的困局和牢笼中“寻求解脱”。经过“大旅行”之后,女性以书信的形式,向家人和朋友讲述她们在国外的经历和途中的见闻,一开始时,这种讲述还是在相对封闭的范围内发生的,后来逐渐公开,并可以采用小品文、小说虚构等其他的文学形式。

1908年,英国作家爱德华·摩根·福斯特发表小说《看得见风景的房间》,讲述了一个发生在意大利和英国两地的爱情故事,在自由而洋溢着自然激情的意大利,男女主人公相遇,回到英国后,虚伪的社会环境在压抑爱情的同时,却也激发出女主人公真实而赤裸的自我认知,最后在一系列阴差阳错中有情人终成眷属。1985年,同名电影上映。“大旅行”的故事在讲述旅行的过程中,一路向前,直到我们这个时代。

本文节选自《文明》2023.10月刊

了解更多精彩选题,欢迎点击本封面订阅文明杂志

特别声明:本文为新京报客户端新媒体平台"新京号"作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表新京报的立场及观点。新京报仅提供信息发布平台。