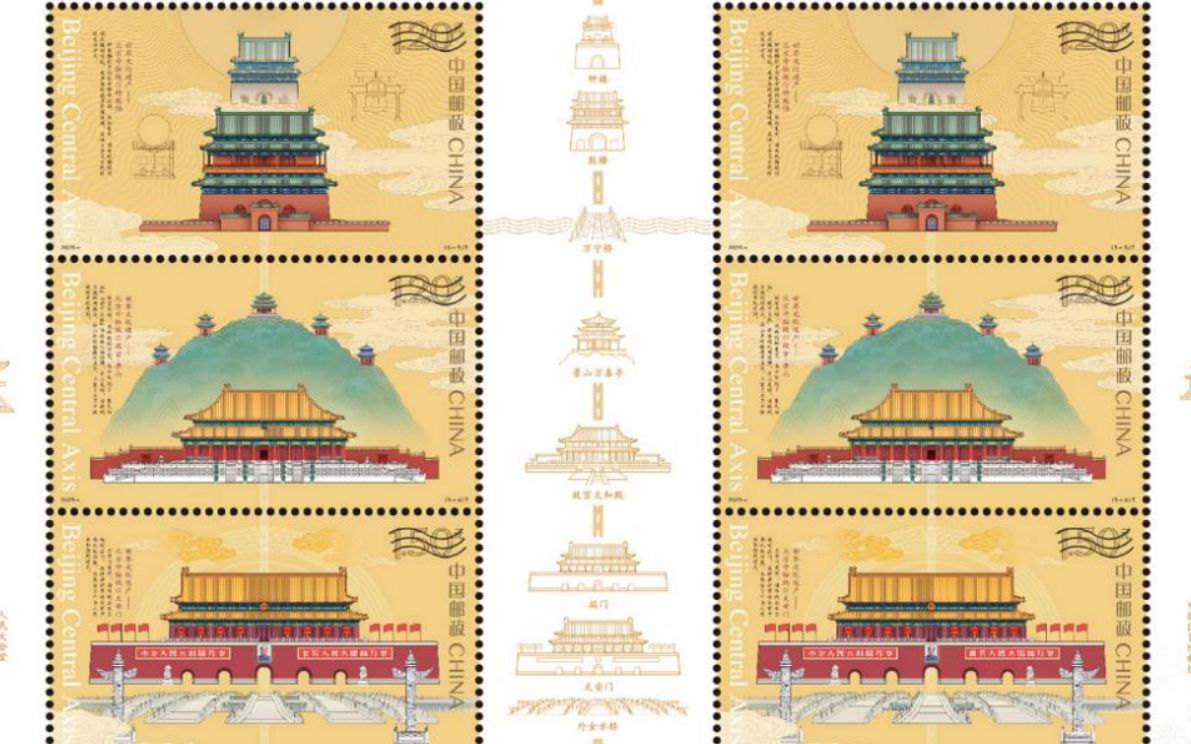

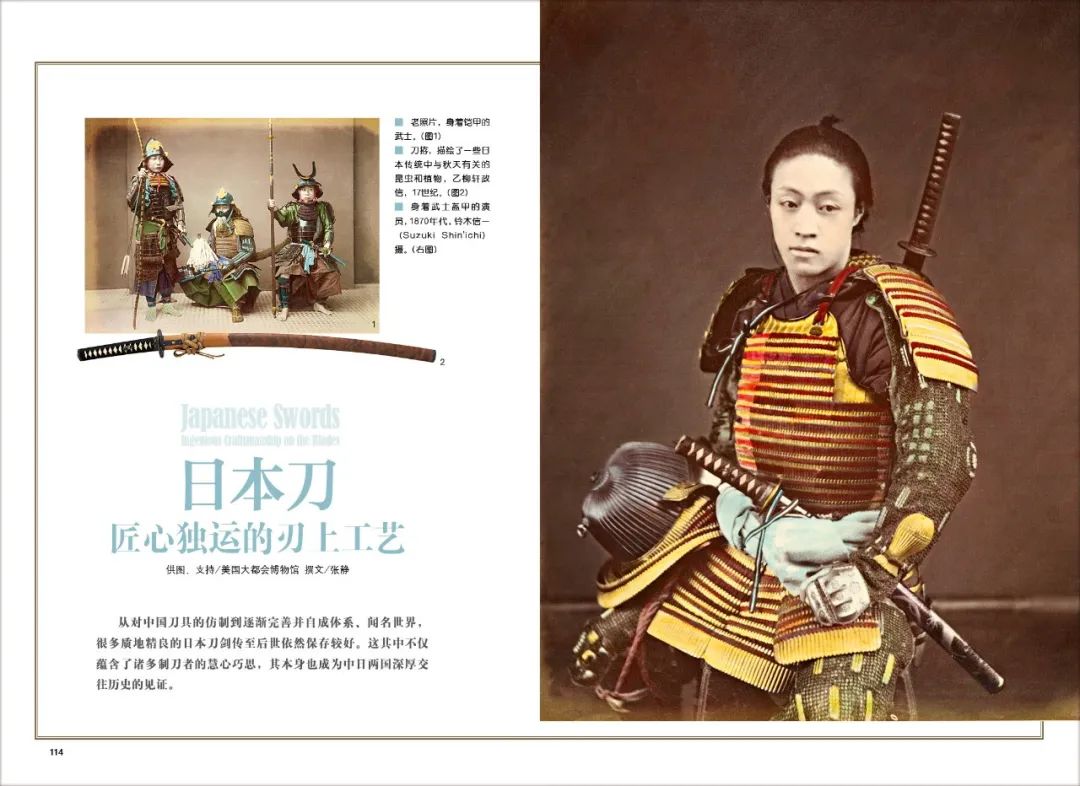

供图、支持/美国大都会博物馆 撰文/张静

刀 亦 是 剑,剑 即 为 刀

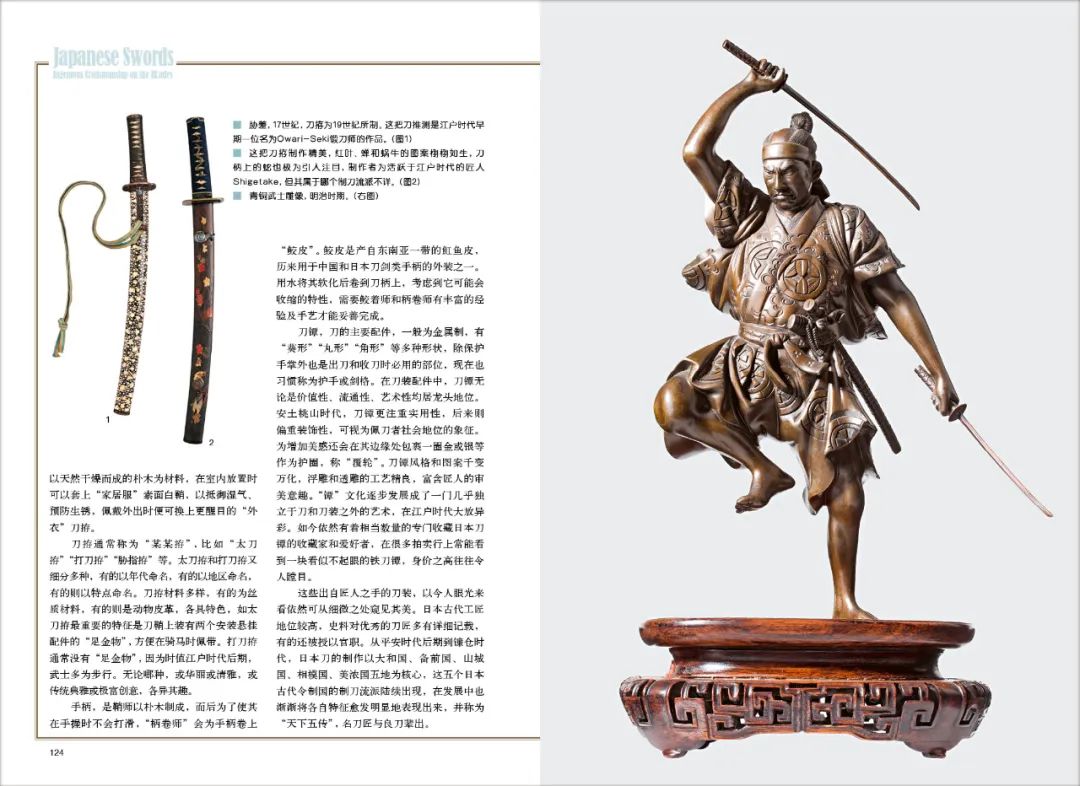

在世界著名刀具中,不难看到日本刀的身影。经由复杂工艺淬炼而成的日本刀具显现出恰到好处的弧度,似一件精打细磨的艺术品,已然超越作为攻击工具的本身。日本影片中登场的武士,腰间总配有两把刀,所以大家也习惯称之为“武士刀”。

经对日本文献的考证而知,早在古坟时代中期(357年-507年),日本就已出现原料以炼铁为主的铁制刀剑。日本刀的发展,可分为上古刀期、古刀期、新刀期、新新刀期和现代刀期五个阶段。通常认为,上古刀期为弥生和古坟时代。平安时代后期开始为古刀期,室町和江户时代前期约为新刀期,江户后期为新新刀期。明治维新之后为现代刀期,有人把1876年的《废刀令》视为新新刀期和现代刀期的正式分界线,也宣告日本刀作为武士精神象征意义的终结。而后来的所谓军刀指明治维新后西式化军队所使用的日本刀,但其概念、材质和制造工序及实用性都与之前的大有差别。

关于日本刀源自中国的说法广为流传,日本学者清水橘村在其1932年出版的《刀剑大全》一书中有言:“我国古代衣食住乃至工艺美术、百工之技术皆由中国传来,刀剑既非本邦特有之器物,则其初之锻刀皆为舶来品,乃任何人不能争论者。”如今所见的日本刀,大多带有一定的弧度,但最初并不是如此。上古刀期的日本刀即外形笔直,有中国学者指出这应是仿自中国西汉中期环头直刀,此为日本学习和吸纳中国刀剑技术的时期,这个时期的日本刀或为直刃或为双锋,与后来的大有不同。

日本飞鸟时期政治家圣德太子(574年-622年)执政期间,曾派出遣隋使渡海赴中国,求佛法并学习中国先进的文化。遣隋使中就有不少“锻生”和“铸生”,他们在中国习得刀剑制作的知识和方法后带回日本,日本仿中国所制的刀具被称为“唐样大刀”(唐式大刀)。据悉,圣德太子所佩戴的大刀“七剑”和“丙子椒林剑”(虽名为剑实际是单刃刀的形制)就是隋朝的中国匠人所制,如今藏于大阪四天王寺内。而东大寺正仓院的藏物中,最广为人知的唐刀“金银钿装唐大刀”亦已确定乃中国传入。

武 士 之 刀,吹 毛 利 刃

平安时代中期(10世纪左右)的“承平天庆之乱”发生以后,战斗方式转变,为适合马上作战,对刀具进行了改良,符合流体力学的弯刀开始成为主流。后期,性能优越的太刀出现,太刀长度约70至90厘米,有大太刀和小太刀之分,太刀的正刀面为右面,为方便骑兵抽刀作战,一般将其吊在腰带以下,以边锋朝下的方式佩戴。太刀因弯弧较大,茎细而弯,可在不同的角度下,随心所欲地展现出最大的切砍范围,极适合骑马者。

镰仓时期,武士治国的政治体制幕府形成,刀具也有了革命性的转变,短刀、薙刀开始出现。短刀一般刃长30厘米以下,适合近身作战,作为日本刀中以锋利和造型多变著称的佼佼者,短刀为有身份的武士佩戴。从某种程度而言,短刀是武士阶级及精神的象征,既是近身格斗的自卫武器,也是必要时结束自己生命的利器。

而薙刀在汉语中有割草刀之意,但在日本的用武之地则属于战场。作为长柄武器,薙刀柄杆多用木制或者竹制,少有铁制,刀幅宽,以挥砍为主,突刺为辅。在天皇权力日益削弱,贵族和武士矛盾日益激化之后,威胁也开始蔓延至寺院,面对地方势力和其他寺庙的武装,薙刀大多成为好勇斗狠的僧兵所用,成为他们大杀四方的利刃。至室町时代,薙刀也成为战场上的主要武器。江户时代,幕府禁止武士携带薙刀,从此薙刀逐渐没落,但规格较小的女用薙刀开始出现并为武家女子广泛使用,此后还发展出了专门的流派。

武士势力在镰仓中期的强大也让日本刀的发展进入黄金时期,作为副武器的胁差出现并流行开来。胁差其名出自室町末期,也称“脇指”,有大中小型之分,作为武士较短的备用武器插入腰间携带,当主兵器长刀损毁时才使用。且其适用于狭窄环境和近身缠斗,可单手使用,定位明确,加之造型变化多样,很快就取代小太刀成为主流,但两者因形制和用途近似也常混称。

后来,由于主要作战方式演变为步兵战,尺寸相对短的打刀出现。打刀刀身的中央部位被设计成最弯曲的地方,相对于太刀将刀刃向下佩挂于腰间,多数打刀一般将刀刃向上插于腰带,如此使得拔刀更为容易,产生了拔刀与攻击一体的拔刀术。简言之,拔刀的一瞬间即刻能让持刀者进入防守和攻击状态。室町时代,尺寸不断扩长的打刀与胁差被武士共同佩戴于腰间,成为一组互补的武器,并开始进入全盛期。江户时期,幕府直接以法令规定武士都要佩戴双刀,且律定了“大小刀”的形制,这时候胁差的规格也正式定型,一般百姓和其他非武士身份之人也可随身携带,用以自卫。

毫 厘 之 间,化 为 神 奇

日本刀历经年月洗练,工艺愈发成熟。其实作为资源贫乏的岛国,日本古时采掘不到易生高温的燃料,锻冶刀具受到很大限制。早期炼钢用的是一种称为“松炭”的燃料,即把柴薪燃烧至半途,熄火后所制成的木炭,这种燃料无法长时间燃烧。后来又采用另一种名为“佐仓炭”的燃料,但效果也不尽如人意。在江户时代以前,日本本土所能生产的铁只有少量的鉧铁和铣铁,还有其他一些进口的如“阿兰陀铁”“支那铁”“露西亚铁”等,一部分来自葡萄牙、荷兰等西方殖民者的对日贸易,还有一些来自中国。

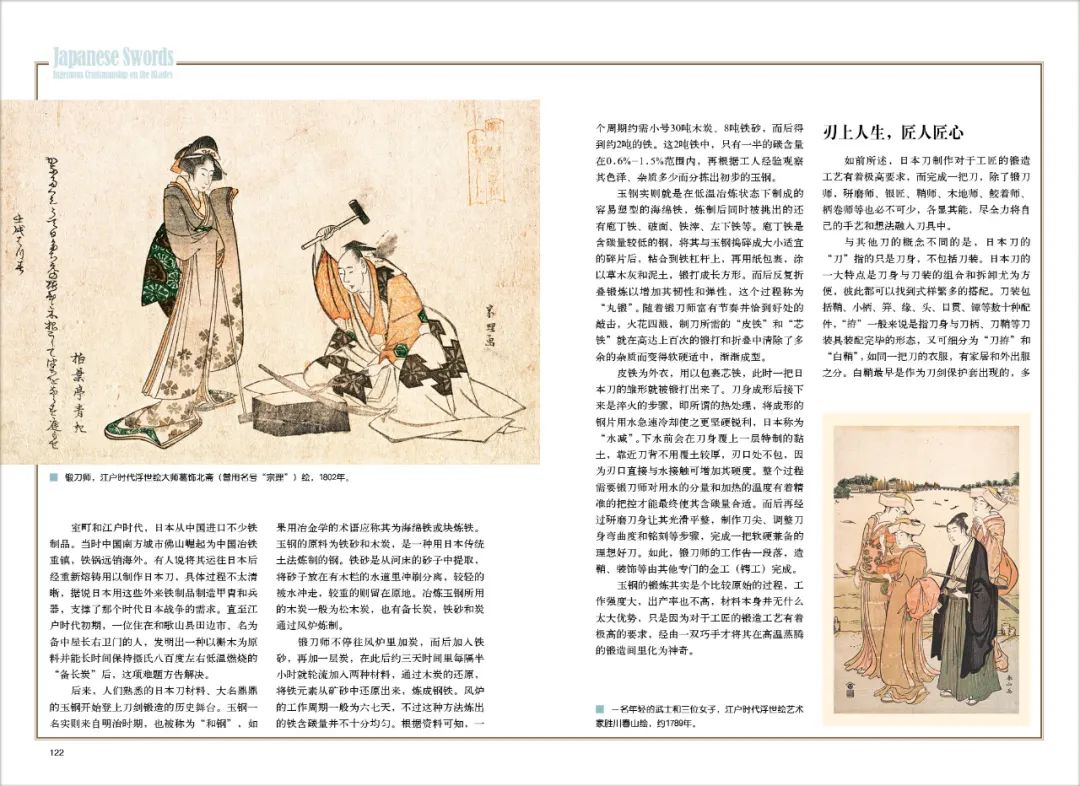

室町和江户时代,日本从中国进口不少铁制品。当时中国南方城市佛山崛起为中国冶铁重镇,铁锅远销海外。有人说将其运往日本后经重新熔铸用以制作日本刀,具体过程不太清晰,据说日本用这些外来铁制品制造甲胄和兵器,支撑了那个时代日本战争的需求。直至江户时代初期,一位住在和歌山县田边市、名为备中屋长右卫门的人,发明出一种以槲木为原料并能长时间保持摄氏八百度左右低温燃烧的“备长炭”后,这项难题方告解决。

后来,人们熟悉的日本刀材料、大名鼎鼎的玉钢开始登上刀剑锻造的历史舞台。玉钢一名实则来自明治时期,也被称为“和钢”,如果用冶金学的术语应称其为海绵铁或块炼铁。玉钢的原料为铁砂和木炭,是一种用日本传统土法炼制的钢。铁砂是从河床的砂子中提取,将砂子放在有木栏的水道里冲刷分离,较轻的被水冲走,较重的则留在原地。冶炼玉钢所用的木炭一般为松木炭,也有备长炭,铁砂和炭通过风炉炼制。

玉钢实则就是在低温冶炼状态下制成的容易塑型的海绵铁,炼制后同时被挑出的还有庖丁铁、破面、铁滓、左下铁等。庖丁铁是含碳量较低的钢,将其与玉钢捣碎成大小适宜的碎片后,粘合到铁杠杆上,再用纸包裹,涂以草木灰和泥土,锻打成长方形。而后反复折叠锻炼以增加其韧性和弹性,这个过程称为“丸锻”。随着锻刀师富有节奏并恰到好处的敲击,火花四溅,制刀所需的“皮铁”和“芯铁”就在高达上百次的锻打和折叠中清除了多余的杂质而变得软硬适中,渐渐成型。

皮铁为外衣,用以包裹芯铁,此时一把日本刀的雏形就被锻打出来了。刀身成形后接下来是淬火的步骤,即所谓的热处理,将成形的钢片用水急速冷却使之更坚硬锐利,日本称为“水减”。下水前会在刀身覆上一层特制的黏土,靠近刀背不用覆土较厚,刃口处不包,因为刃口直接与水接触可增加其硬度。整个过程需要锻刀师对用水的分量和加热的温度有着精准的把控才能最终使其含碳量合适。而后再经过研磨刀身让其光滑平整,制作刀尖、调整刀身弯曲度和铭刻等步骤,完成一把软硬兼备的理想好刀。

刃 上 人 生,匠 人 匠 心

如前所述,日本刀制作对于工匠的锻造工艺有着极高要求,而完成一把刀,除了锻刀师,研磨师、银匠、鞘师、木地师、鲛着师、柄卷师等也必不可少,各显其能,尽全力将自己的手艺和想法融入刀具中。

与其他刀的概念不同的是,日本刀的“刀”指的只是刀身,不包括刀装。日本刀的一大特点是刀身与刀装的组合和拆卸尤为方便,彼此都可以找到式样繁多的搭配。刀装包括鞘、小柄、笄、缘、头、目贯、镡等数十种配件,“拵”一般来说是指刀身与刀柄、刀鞘等刀装具装配完毕的形态,又可细分为“刀拵”和“白鞘”,如同一把刀的衣服,有家居和外出服之分。白鞘最早是作为刀剑保护套出现的,多以天然干燥而成的朴木为材料,在室内放置时可以套上“家居服”素面白鞘,以抵御湿气、预防生锈,佩戴外出时便可换上更醒目的“外衣”刀拵。

刀拵通常称为“某某拵”,比如“太刀拵”“打刀拵”“胁指拵”等。太刀拵和打刀拵又细分多种,有的以年代命名,有的以地区命名,有的则以特点命名。刀拵材料多样,有的为丝质材料,有的则是动物皮革,各具特色,如太刀拵最重要的特征是刀鞘上装有两个安装悬挂配件的“足金物”,方便在骑马时佩带。打刀拵通常没有“足金物”,因为时值江户时代后期,武士多为步行。

手柄,是鞘师以朴木制成,而后为了使其在手握时不会打滑,“柄卷师”会为手柄卷上“鲛皮”。鲛皮是产自东南亚一带的魟鱼皮,历来用于中国和日本刀剑类手柄的外装之一。用水将其软化后卷到刀柄上,考虑到它可能会收缩的特性,需要鲛着师和柄卷师有丰富的经验及手艺才能妥善完成。

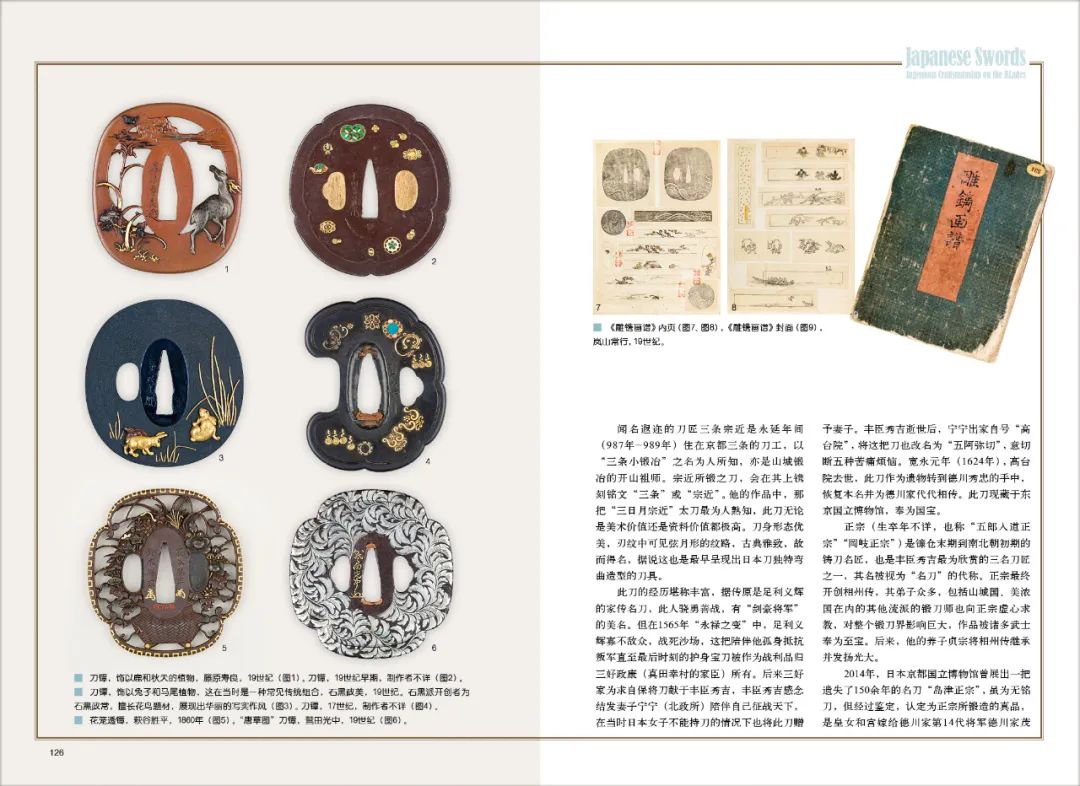

刀镡,刀的主要配件,一般为金属制,有“葵形”“丸形”“角形”等多种形状,除保护手掌外也是出刀和收刀时必用的部位,现在也习惯称为护手或剑格。在刀装配件中,刀镡无论是价值性、流通性、艺术性均居龙头地位。安土桃山时代,刀镡更注重实用性,后来则偏重装饰性,可视为佩刀者社会地位的象征。为增加美感还会在其边缘处包裹一圈金或银等作为护圈,称“覆轮”。

日本古代工匠地位较高,史料对优秀的刀匠多有详细记载,有的还被授以官职。从平安时代后期到镰仓时代,日本刀的制作以大和国、备前国、山城国、相模国、美浓国五地为核心,这五个日本古代令制国的制刀流派陆续出现,在发展中也渐渐将各自特征愈发明显地表现出来,并称为“天下五传”,名刀匠与良刀辈出。

闻名遐迩的刀匠三条宗近是永延年间(987年-989年)住在京都三条的刀工,以“三条小锻冶”之名为人所知,亦是山城锻冶的开山祖师。他的作品中,那把“三日月宗近”太刀最为人熟知,此刀无论是美术价值还是资料价值都极高。刀身形态优美,刃纹中可见弦月形的纹路,古典雅致,故而得名,据说这也是最早呈现出日本刀独特弯曲造型的刀具。

正宗(也称“五郎入道正宗”“岡岐正宗”)是镰仓末期到南北朝初期的铸刀名匠,也是丰臣秀吉最为欣赏的三名刀匠之一,其名被视为“名刀”的代称。正宗最终开创相州传,其弟子众多,包括山城国、美浓国在内的其他流派的锻刀师也向正宗虚心求教,对整个锻刀界影响巨大,作品被诸多武士奉为至宝。后来,他的养子贞宗将相州传继承并发扬光大。

说起来,第82代日本天皇后鸟羽天皇(1180年-1239年)对武士刀也极为痴迷,相传他曾将全国各地杰出的锻刀师聚到“水无濑宫”(现大阪府三岛郡)轮流制刀,称“御番锻冶”。不仅如此,他还亲手制作或传于后人或赏赐武士,后鸟羽天皇所制的刀称为“菊作”,刀身上镌刻有十二或十六瓣菊纹,亦是日本皇家纹章“十六瓣八重表菊纹”(俗称菊花纹)的由来。后来,在幕府战争中失败的后鸟羽天皇被流放至隐岐岛,当时仍有几名刀匠追随左右,称“隐岐国御番锻冶”。据说这一时期,他们掌握了在高碳钢中加入低碳钢的合锻技术。

各 取 所 长,相 互 影 响

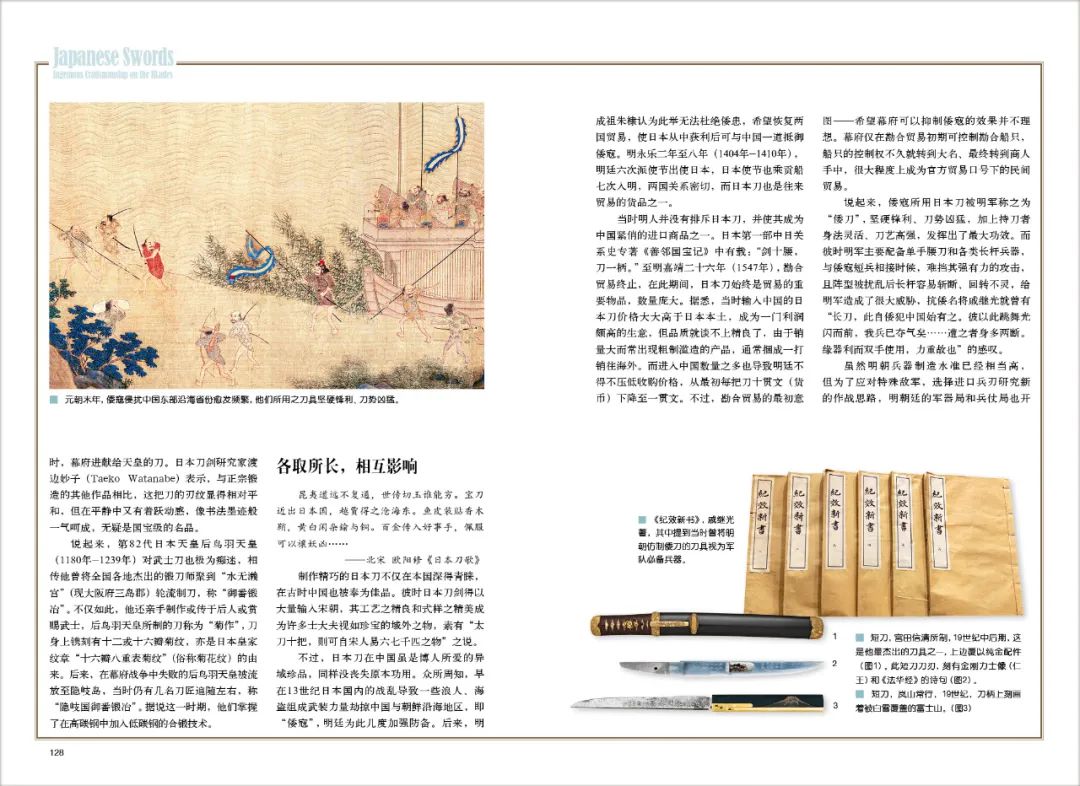

制作精巧的日本刀不仅在本国深得青睐,在古时中国也被奉为佳品。彼时日本刀剑得以大量输入宋朝,其工艺之精良和式样之精美成为许多士大夫视如珍宝的域外之物,素有“太刀十把,则可自宋人易六七千匹之物”之说。

早在13世纪日本国内的战乱导致一些浪人、海盗组成武装力量劫掠中国与朝鲜沿海地区,即 “倭寇”,明廷为此几度加强防备。后来,明成祖朱棣认为此举无法杜绝倭患,希望恢复两国贸易,使日本从中获利后可与中国一道抵御倭寇。明永乐二年至八年(1404年-1410年),明廷六次派使节出使日本,日本使节也乘贡船七次入明,两国关系密切,而日本刀也是往来贸易的货品之一。

说起来,倭寇所用日本刀被明军称之为“倭刀”,坚硬锋利、刀势凶猛,加上持刀者身法灵活、刀艺高强,发挥出了最大功效。而彼时明军主要配备单手腰刀和各类长杆兵器,与倭寇短兵相接时候,难挡其强有力的攻击,且阵型被扰乱后长杆容易斩断、回转不灵,给明军造成了很大威胁,抗倭名将戚继光就曾有“长刀,此自倭犯中国始有之。彼以此跳舞光闪而前,我兵已夺气矣……遭之者身多两断。缘器利而双手使用,力重故也”的感叹。

虽然明朝兵器制造水准已经相当高,但为了应对特殊敌军,选择进口兵刃研究新的作战思路,明朝廷的军器局和兵仗局也开始仿制便于携带而轻巧的日本刀,称“倭衮刀”,指的是狭长有长柄的大刀。戚继光后来在其《纪效新书》中也提到,曾将明朝仿制的刀具视为军队必备兵器,并强调腰刀必须与藤牌和标枪相配合(这说明此腰刀并非仿制倭刀)。但也可看出,当时明朝腰刀多少受到倭刀影响,不过相较于倭刀工艺的精湛,《天工开物》中所载:“倭国刀背阔不及二分许,架于手指之上不复欹倒,不知用何锤法,中国未得其传。”可见中国未能完全掌握日本的锻造技艺,这与监造人员对质量把关不严、控制成本等多有关联。

当时无论是军队还是民间,都涌现出练习倭刀术的热潮,将其融入中国武术后形成了自己的特色。戚继光在嘉靖四十年(1561年)一次战斗中缴获了倭寇的《隐流目录》(也称阴流,日本剑道流派),根据这本倭刀谱残本,结合战斗经验和自身技艺,自学倭刀术,创立了切实可行的“辛酉刀法”,此后在军中积极推广开来。

如今的日本刀大多仅为美术鉴赏用的工艺品而不做他用,锻刀师宫入小左卫门行平等人作为“人间国宝”(日本重要非物质文化遗产传承人)活跃在世,让古老技法和现代理念得以融为一体。受到刀剑热潮的影响,想要师承门下之人也有所增加,不过最终能够进入这个行业的人却屈指可数,毕竟不是每个人都能终日习惯于反复炼制、在声声敲打中将钢铁锻造成形,从而在火光熠熠的淬炼中让一把实用性和美观度兼而有之的日本刀问世。

本文节选自《文明》2023.03月刊

特别声明:本文为新京报客户端新媒体平台"新京号"作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表新京报的立场及观点。新京报仅提供信息发布平台。