供图、支持/清华大学艺术博物馆 撰文/采薇

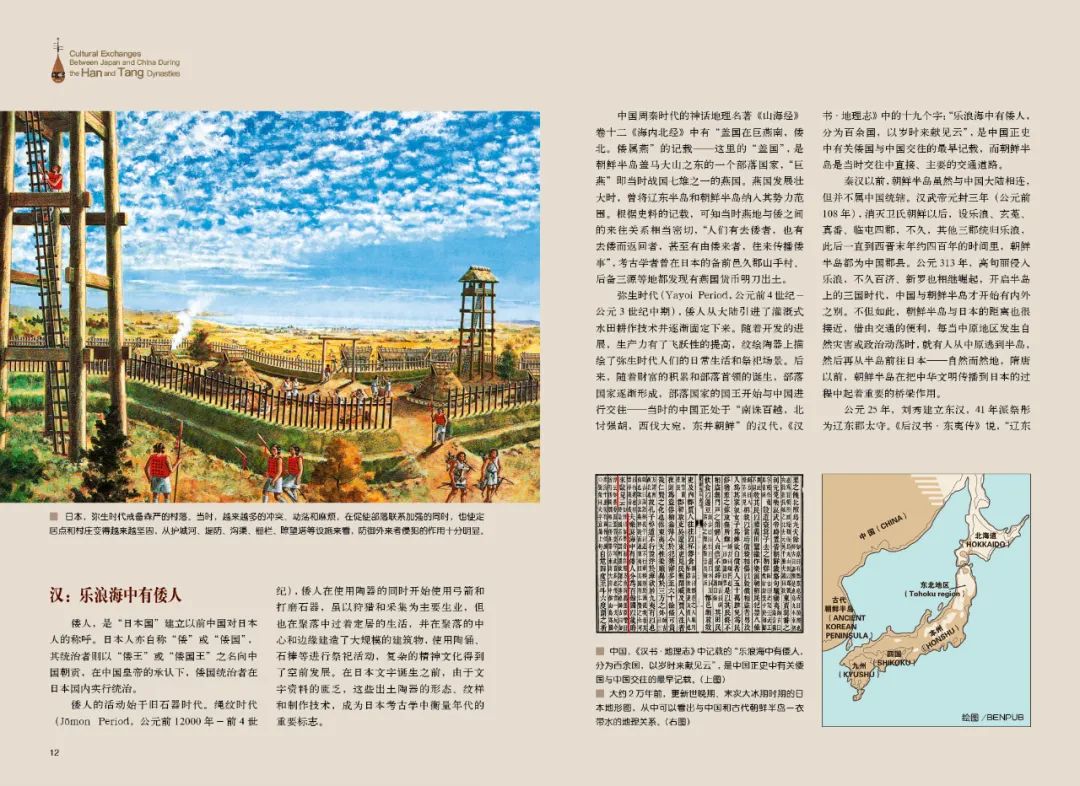

汉:乐 浪 海 中 有 倭 人

倭人,是“日本国”建立以前中国对日本人的称呼。日本人亦自称“倭”或“倭国”,其统治者则以“倭王”或“倭国王”之名向中国朝贡,在中国皇帝的承认下,倭国统治者在日本国内实行统治。

倭人的活动始于旧石器时代。绳纹时代(公元前12000年-前4世纪),倭人在使用陶器的同时开始使用弓箭和打磨石。中国周秦时代的神话地理名著《山海经》卷十二《海内北经》中有“盖国在巨燕南,倭北。倭属燕”的记载——这里的“盖国”,是朝鲜半岛盖马大山之东的一个部落国家,“巨燕”即当时战国七雄之一的燕国。燕国发展壮大时,曾将辽东半岛和朝鲜半岛纳入其势力范围。根据史料的记载,可知当时燕地与倭之间的来往关系相当密切,“人们有去倭者,也有去倭而返回者,甚至有由倭来者,往来传播倭事”,考古学者曾在日本的备前邑久郡山手村、后备三源等地都发现有燕国货币明刀出土。

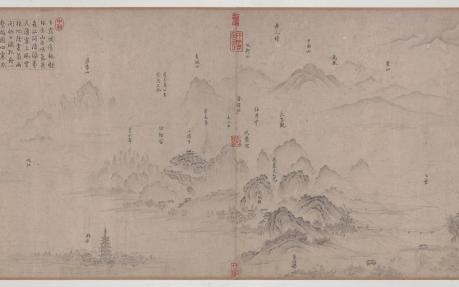

弥生时代(公元前4世纪-公元3世纪中期),倭人从大陆引进了灌溉式水田耕作技术并逐渐固定下来。后来,随着财富的积累和部落首领的诞生,部落国家逐渐形成,部落国家的国王开始与中国进行交往——当时的中国正处于“南诛百越,北讨强胡,西伐大宛,东并朝鲜”的汉代,《汉书·地理志》中的十九个字:“乐浪海中有倭人,分为百余国,以岁时来献见云”,是中国正史中有关倭国与中国交往的最早记载,而朝鲜半岛是当时交往中直接、主要的交通道路。

秦汉以前,朝鲜半岛虽然与中国大陆相连,但并不属中国统辖。汉武帝元封三年(公元前108年),消灭卫氏朝鲜以后,设乐浪、玄菟、真番、临屯四郡,不久,其他三郡统归乐浪,此后一直到西晋末年约四百年的时间里,朝鲜半岛都为中国郡县。公元313年,高句丽侵入乐浪,不久百济、新罗也相继崛起,开启半岛上的三国时代,中国与朝鲜半岛才开始有内外之别。不但如此,朝鲜半岛与日本的距离也很接近,借由交通的便利,每当中原地区发生自然灾害或政治动荡时,就有人从中原逃到半岛,然后再从半岛前往日本——自然而然地,隋唐以前,朝鲜半岛在把中华文明传播到日本的过程中起着重要的桥梁作用。

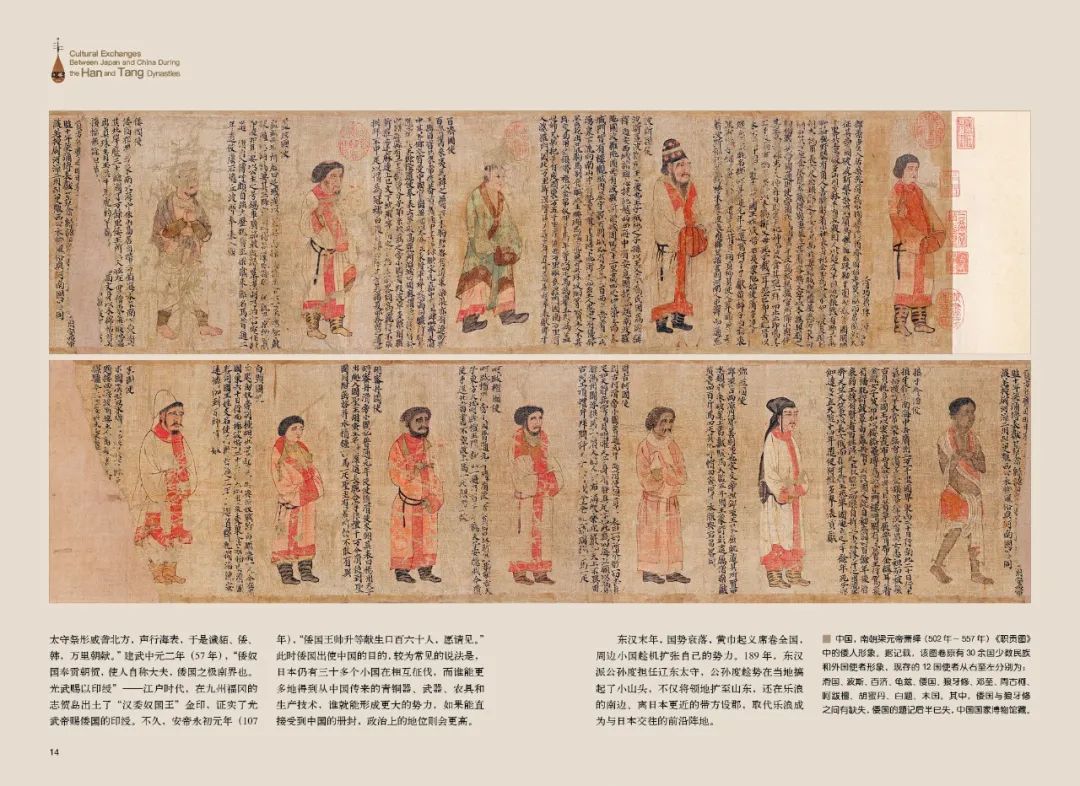

公元25年,刘秀建立东汉,41年派祭彤为辽东郡太守。《后汉书·东夷传》说,“辽东太守祭彤威詟北方,声行海表,于是濊貊、倭、韩,万里朝献。”建武中元二年(57年),“倭奴国奉贡朝贺,使人自称大夫,倭国之极南界也。光武赐以印绶”——江户时代,在九州福冈的志贺岛出土了“汉委奴国王”金印,证实了光武帝赐倭国的印绶。不久,安帝永初元年(107年),“倭国王帅升等献生口百六十人,愿请见。”此时倭国出使中国的目的,较为常见的说法是,日本仍有三十多个小国在相互征伐,而谁能更多地得到从中国传来的青铜器、武器、农具和生产技术,谁就能形成更大的势力,如果能直接受到中国的册封,政治上的地位则会更高。

东汉末年,国势衰落,黄巾起义席卷全国,周边小国趁机扩张自己的势力。189年,东汉派公孙度担任辽东太守,公孙度趁势在当地搞起了小山头,不仅将领地扩至山东,还在乐浪的南边、离日本更近的带方设郡,取代乐浪成为与日本交往的前沿阵地。

魏晋南北朝:动荡中的往来

三国时期(220年-280年)的中国,魏的统治区域最广、人口最多、经济文化最为发达。

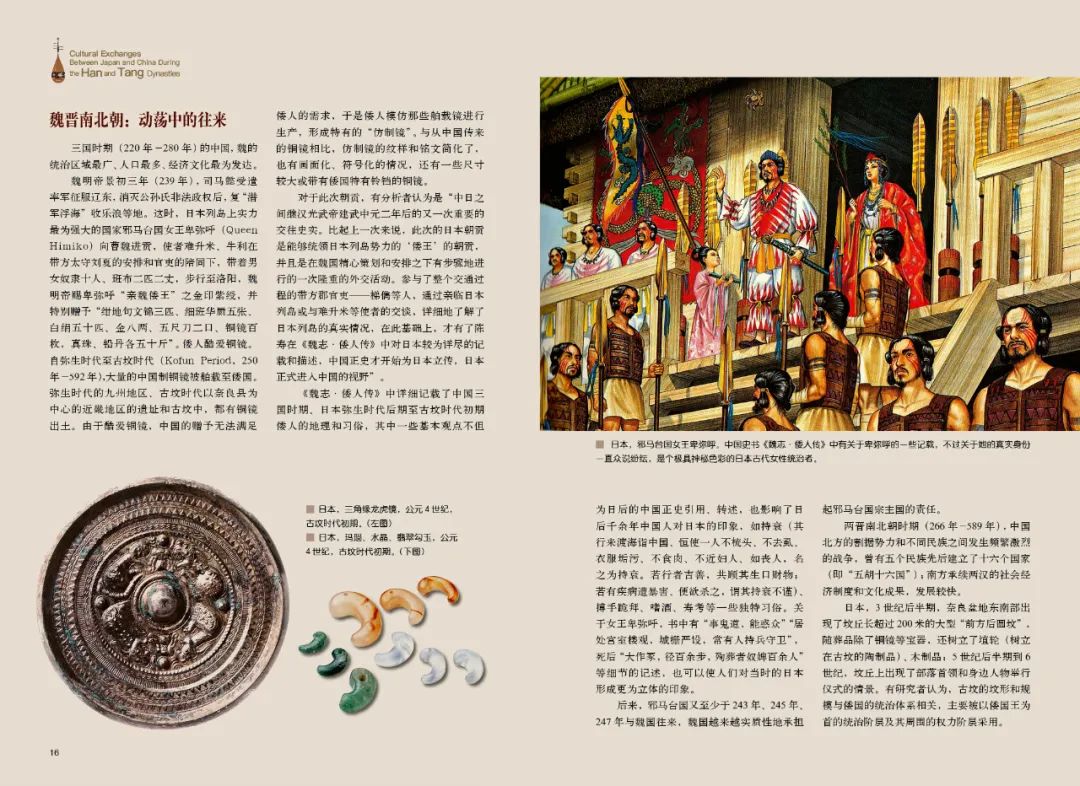

魏明帝景初三年(239年),司马懿受遣率军征服辽东,消灭公孙氏非法政权后,复“潜军浮海”收乐浪等地。这时,日本列岛上实力最为强大的国家邪马台国女王卑弥呼向曹魏进贡,使者难升米、牛利在带方太守刘夏的安排和官吏的陪同下,带着男女奴隶十人、班布二匹二丈,步行至洛阳,魏明帝赐卑弥呼“亲魏倭王”之金印紫绶,并特别赠予“绀地句文锦三匹、细班华罽五张、白绢五十匹、金八两、五尺刀二口、铜镜百枚,真珠、铅丹各五十斤”。

《魏志·倭人传》中详细记载了中国三国时期、日本弥生时代后期至古坟时代初期倭人的地理和习俗,其中一些基本观点不但为日后的中国正史引用、转述,也影响了日后千余年中国人对日本的印象,如持衰(其行来渡海诣中国、恒使一人不梳头、不去虱、衣服垢污、不食肉、不近妇人、如丧人,名之为持衰。若行者吉善,共顾其生口财物;若有疾病遭暴害、便欲杀之,谓其持衰不谨)、搏手跪拜、嗜酒、寿考等一些独特习俗。关于女王卑弥呼,书中有“事鬼道,能惑众”“居处宫室楼观,城栅严设,常有人持兵守卫”,死后“大作冢,径百余步,殉葬者奴婢百余人”等细节的记述,也可以使人们对当时的日本形成更为立体的印象。

后来,邪马台国又至少于243年、245年、247年与魏国往来,魏国越来越实质性地承担起邪马台国宗主国的责任。

5世纪初,中国境内结束混战的局面,形成南北两个政治中心,进入南北朝时期。据《晋书·安帝纪第十》记载,义熙九年(413年),高句丽、倭国向东晋入贡,是倭国最早向中国南朝朝贡的记载。另据《宋书·倭国列传》记载,永初二年(421年)后,赞、珍、济、兴、武倭五王向南朝的刘宋朝贡。倭五王朝贡的目的非常明确,就是请求刘宋王朝给予册封,特别是请求获得包括新罗、任那、加罗、秦韩、慕韩等半岛南部地区的安东大将军的封号,以对抗半岛北部的高句丽势力。可以说,南朝刘宋王朝对倭五王的册封,加快了当时日本列岛王权的统一进程。

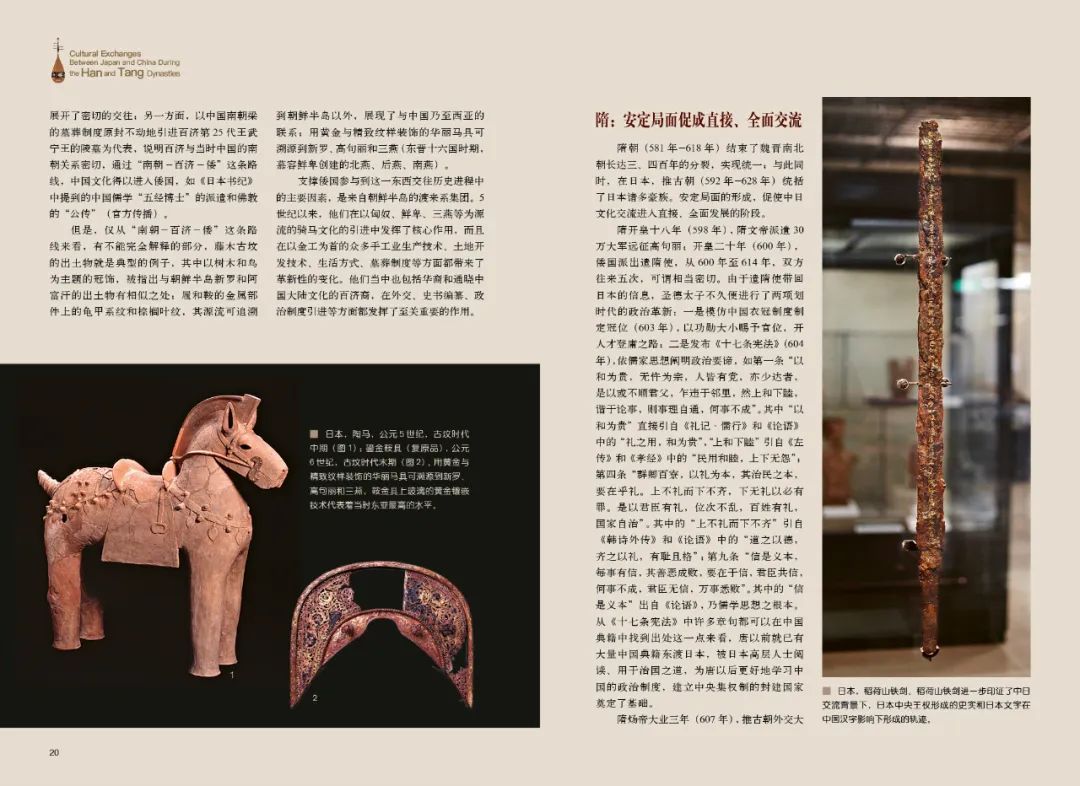

升明二年(478年),倭王武上表宋顺帝,用流畅的汉文表达了由于高句丽的攻势,船路受阻,朝贡停滞;为恢复交通道路而出兵计划至今未果;击溃强敌高句丽,宣誓效忠刘宋皇帝等内容。这位倭王武就是玉县稻荷山古坟出土的铁剑铭文上刻着的“获加多支卤大王”,即《日本书纪》中的大泊濑幼武天皇(雄略天皇)。他接连击败对手,最终在奈良盆地东南部的泊濑朝仓宫即位。稻荷山铁剑进一步印证了中日交流背景下,日本中央王权形成的史实和日本文字在中国汉字影响下形成的轨迹。

6世纪,一方面,倭国与朝鲜半岛的百济展开了密切的交往;另一方面,以中国南朝梁的墓葬制度原封不动地引进百济第25代王武宁王的陵墓为代表,说明百济与当时中国的南朝关系密切,通过“南朝-百济-倭”这条路线,中国文化得以进入倭国,如《日本书纪》中提到的中国儒学“五经博士”的派遣和佛教的“公传”(官方传播)。

隋:安定局面促成直接、全面交流

隋朝(581年-618年)结束了魏晋南北朝长达三、四百年的分裂,实现统一;与此同时,在日本,推古朝(592年-628年)统括了日本诸多豪族。安定局面的形成,促使中日文化交流进入直接、全面发展的阶段。

隋开皇十八年(598年),隋文帝派遣30万大军远征高句丽;开皇二十年(600年),倭国派出遣隋使,从600年至614年,双方往来五次,可谓相当密切。由于遣隋使带回日本的信息,圣德太子不久便进行了两项划时代的政治革新:

一是模仿中国衣冠制度制定冠位(603年),以功勋大小赐予官位,开人才登庸之路;二是发布《十七条宪法》(604年),依儒家思想阐明政治要谛,如第一条“以和为贵,无忤为宗,人皆有党,亦少达者,是以或不顺君父,乍违于邻里,然上和下睦,谐于论事,则事理自通,何事不成”。其中“以和为贵”直接引自《礼记·儒行》和《论语》中的“礼之用,和为贵”。从《十七条宪法》中许多章句都可以在中国典籍中找到出处这一点来看,唐以前就已有大量中国典籍东渡日本,被日本高层人士阅读、用于治国之道,为唐以后更好地学习中国的政治制度,建立中央集权制的封建国家奠定了基础。

隋炀帝大业三年(607年),推古朝外交大臣小野妹子率沙门数十人使隋,不仅是为了学习佛教、佛法,而且是为了全面吸收中国的文化。次年(608年),隋炀帝派文林郎(中国古代散官)裴世清等随倭使东渡报聘,《隋书·倭国传》云:其王与清相见,大悦曰:“我闻海西有大隋,礼义之国,故遣朝贡。我夷人,僻在海隅,不闻礼义,是以稽留境内,不即相见。今故清道饰馆,以待大使,冀闻大国惟新之化。”

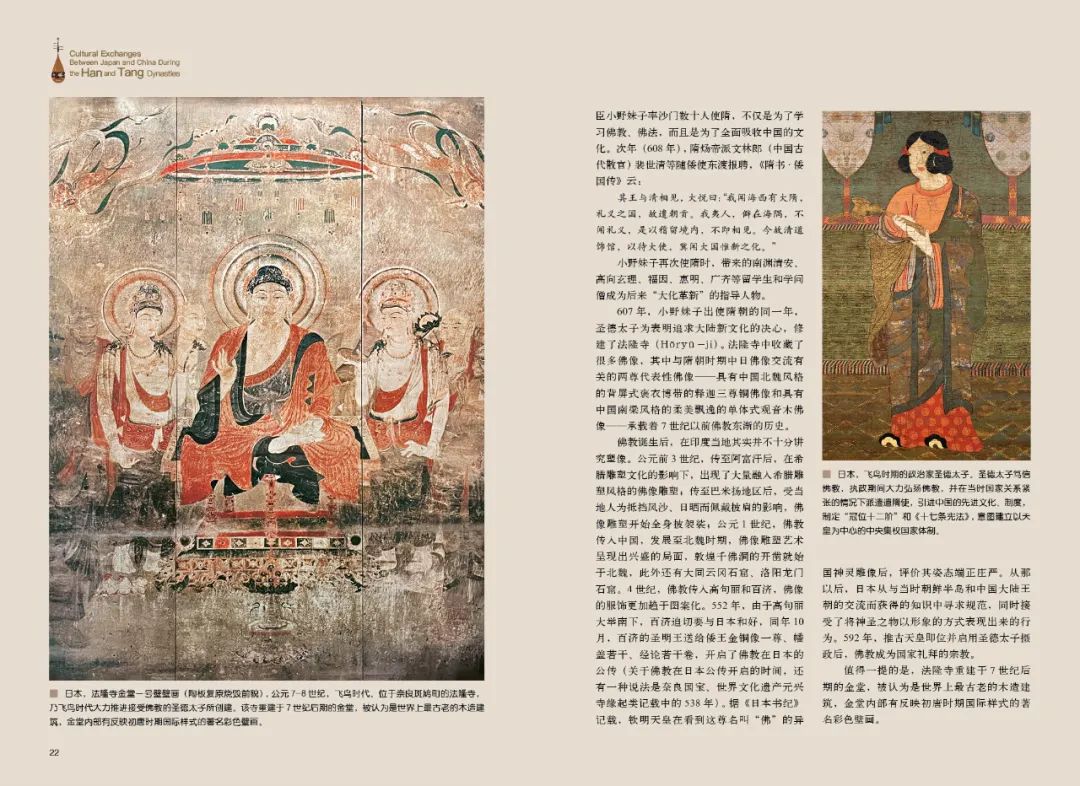

小野妹子再次使隋时,带来的南渊清安、高向玄理、福因、惠明、广齐等留学生和学问僧成为后来“大化革新”的指导人物。607年,小野妹子出使隋朝的同一年,圣德太子为表明追求大陆新文化的决心,修建了法隆寺。法隆寺中收藏了很多佛像,其中与隋朝时期中日佛像交流有关的两尊代表性佛像——具有中国北魏风格的背屏式褒衣博带的释迦三尊铜佛像和具有中国南梁风格的柔美飘逸的单体式观音木佛像——承载着7世纪以前佛教东渐的历史。

552年,由于高句丽大举南下,百济迫切要与日本和好,同年10月,百济的圣明王送给倭王金铜像一尊、幡盖若干、经论若干卷,开启了佛教在日本的公传(关于佛教在日本公传开启的时间,还有一种说法是奈良国宝、世界文化遗产元兴寺缘起类记载中的538年)。592年,推古天皇即位并启用圣德太子摄政后,佛教成为国家礼拜的宗教。

值得一提的是,法隆寺重建于7世纪后期的金堂,被认为是世界上最古老的木造建筑,金堂内部有反映初唐时期国际样式的著名彩色壁画。

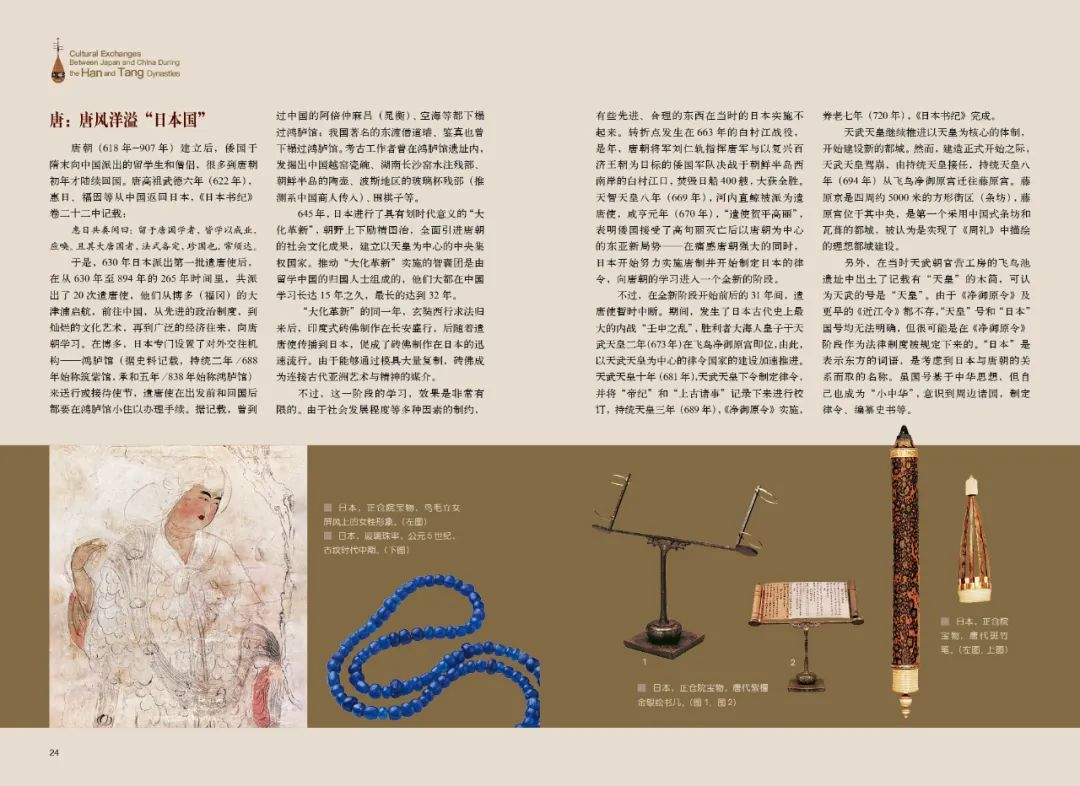

唐:唐 风 洋 溢 “日 本 国”

唐朝(618年-907年)建立后,倭国于隋末向中国派出的留学生和僧侣,很多到唐朝初年才陆续回国。唐高祖武德六年(622年),惠日、福因等从中国返回日本,《日本书纪》卷二十二中记载:惠日共奏闻曰:留于唐国学者,皆学以成业,应唤。且其大唐国者,法式备定,珍国也,常须达。

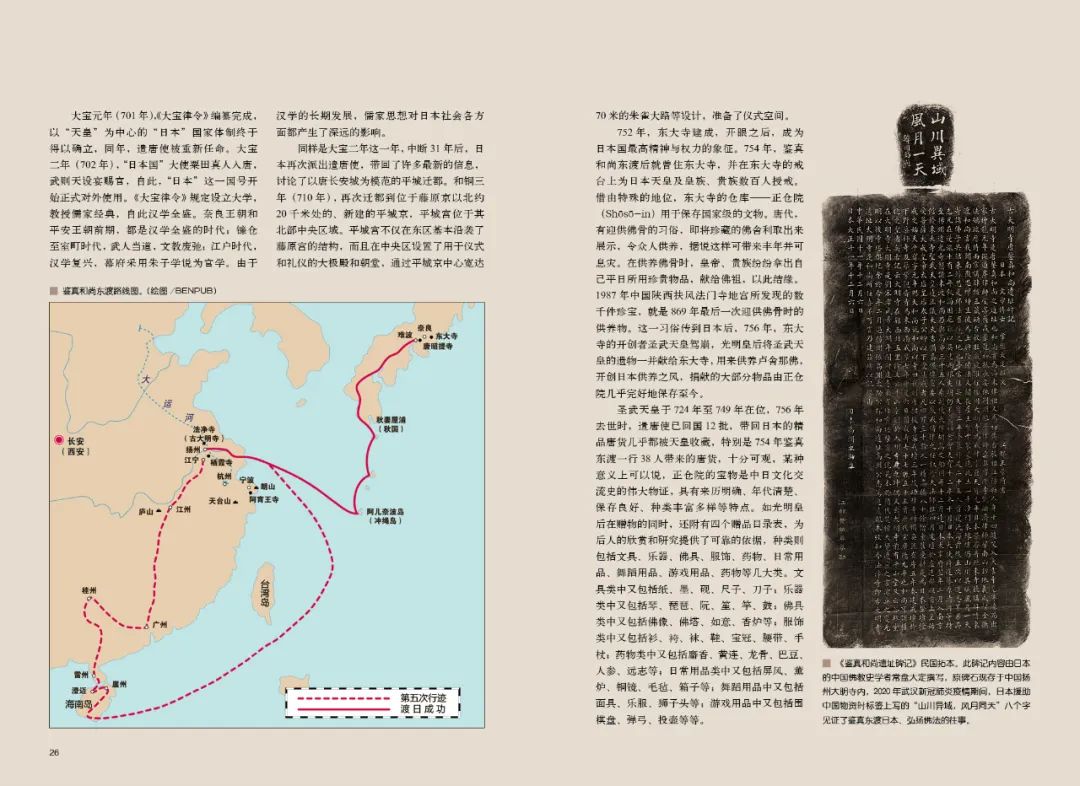

于是,630年日本派出第一批遣唐使后,在从630年至894年的265年时间里,共派出了20次遣唐使,他们从博多(福冈)的大津浦启航,前往中国,从先进的政治制度,到灿烂的文化艺术,再到广泛的经济往来,向唐朝学习。在博多,日本专门设置了对外交往机构——鸿胪馆(据史料记载,持统二年/688年始称筑紫馆,承和五年/838年始称鸿胪馆)来送行或接待使节,遣唐使在出发前和回国后都要在鸿胪馆小住以办理手续。

645年,日本进行了具有划时代意义的“大化革新”,朝野上下励精图治,全面引进唐朝的社会文化成果,建立以天皇为中心的中央集权国家。推动“大化革新”实施的智囊团是由留学中国的归国人士组成的,他们大都在中国学习长达15年之久,最长的达到32年。

不过,这一阶段的学习,效果是非常有限的。由于社会发展程度等多种因素的制约,有些先进、合理的东西在当时的日本实施不起来。转折点发生在663年的白村江战役,是年,唐朝将军刘仁轨指挥唐军与以复兴百济王朝为目标的倭国军队决战于朝鲜半岛西南岸的白村江口,焚毁日船400艘,大获全胜。天智天皇八年(669年),河内直鲸被派为遣唐使,咸亨元年(670年),“遣使贺平高丽”,表明倭国接受了高句丽灭亡后以唐朝为中心的东亚新局势——在痛感唐朝强大的同时,日本开始努力实施唐制并开始制定日本的律令,向唐朝的学习进入一个全新的阶段。

不过,在全新阶段开始前后的31年间,遣唐使暂时中断。期间,发生了日本古代史上最大的内战“壬申之乱”,胜利者大海人皇子于天武天皇二年(673年)在飞鸟净御原宫即位,由此,以天武天皇为中心的律令国家的建设加速推进。

天武天皇继续推进以天皇为核心的体制,开始建设新的都城。然而,建造正式开始之际,天武天皇驾崩,由持统天皇接任,持统天皇八年(694年)从飞鸟净御原宫迁往藤原宫。藤原京是四周约5000米的方形街区(条坊),藤原宫位于其中央,是第一个采用中国式条坊和瓦葺的都城,被认为是实现了《周礼》中描绘的理想都城建设。

大宝元年(701年),《大宝律令》编纂完成,以“天皇”为中心的“日本”国家体制终于得以确立,同年,遣唐使被重新任命。大宝二年(702年),“日本国”大使粟田真人入唐,武则天设宴赐官,自此,“日本”这一国号开始正式对外使用。《大宝律令》规定设立大学,教授儒家经典,自此汉学全盛。奈良王朝和平安王朝前期,都是汉学全盛的时代;镰仓至室町时代,武人当道,文教废弛;江户时代,汉学复兴,幕府采用朱子学说为官学。由于汉学的长期发展,儒家思想对日本社会各方面都产生了深远的影响。

同样是大宝二年这一年,中断31年后,日本再次派出遣唐使,带回了许多最新的信息,讨论了以唐长安城为模范的平城迁都。和铜三年(710年),再次迁都到位于藤原京以北约20千米处的、新建的平城京,平城宫位于其北部中央区域。平城宫不仅在东区基本沿袭了藤原宫的结构,而且在中央区设置了用于仪式和礼仪的大极殿和朝堂,通过平城京中心宽达70米的朱雀大路等设计,准备了仪式空间。

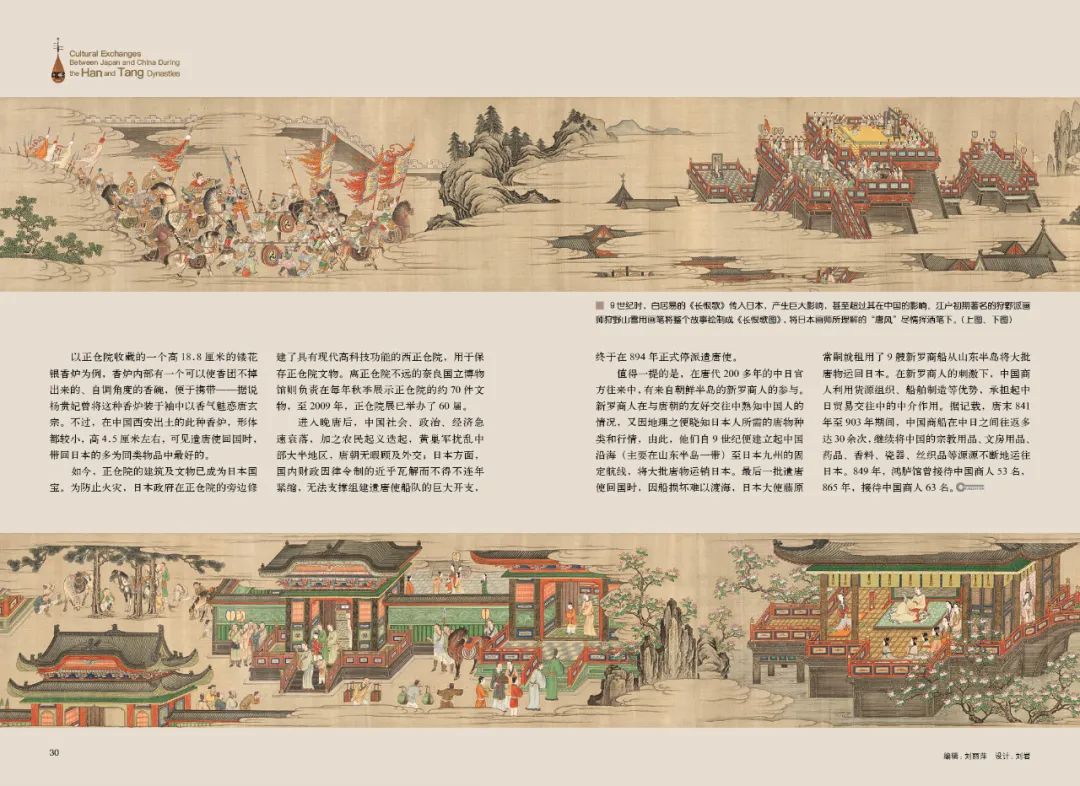

752年,东大寺建成,开眼之后,成为日本国最高精神与权力的象征。754年,鉴真和尚东渡后就曾住东大寺,并在东大寺的戒台上为日本天皇及皇族、贵族数百人授戒。借由特殊的地位,东大寺的仓库——正仓院用于保存国家级的文物。

圣武天皇于724年至749年在位,756年去世时,遣唐使已回国12批,带回日本的精品唐货几乎都被天皇收藏,特别是754年鉴真东渡一行38人带来的唐货,十分可观,某种意义上可以说,正仓院的宝物是中日文化交流史的伟大物证,具有来历明确、年代清楚、保存良好、种类丰富多样等特点。如光明皇后在赠物的同时,还附有四个赠品目录表,为后人的欣赏和研究提供了可靠的依据,种类则包括文具、乐器、佛具、服饰、药物、日常用品、舞蹈用品、游戏用品、药物等几大类。

进入晚唐后,中国社会、政治、经济急速衰落,加之农民起义迭起,黄巢军扰乱中部大半地区,唐朝无暇顾及外交;日本方面,国内财政因律令制的近乎瓦解而不得不连年紧缩,无法支撑组建遣唐使船队的巨大开支,终于在894年正式停派遣唐使。

值得一提的是,在唐代200多年的中日官方往来中,有来自朝鲜半岛的新罗商人的参与,他们自9世纪便建立起中国沿海(主要在山东半岛一带)至日本九州的固定航线,将大批唐物运销日本。此外据记载,唐末841年至903年期间,中国商船在中日之间往返多达30余次,继续将中国的宗教用品、文房用品、药品、香料、瓷器、丝织品等源源不断地运往日本。849年,鸿胪馆曾接待中国商人53名,865年,接待中国商人63名。

本文节选自《文明》2023.02月刊

特别声明:本文为新京报客户端新媒体平台"新京号"作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表新京报的立场及观点。新京报仅提供信息发布平台。