撰文/理绪

漂洋过海

从“有毒”到“真香”

番茄,又称西红柿、番李子(《广州植物志》)、金橘(《陆川本草》),是一种茄科番茄属植物。

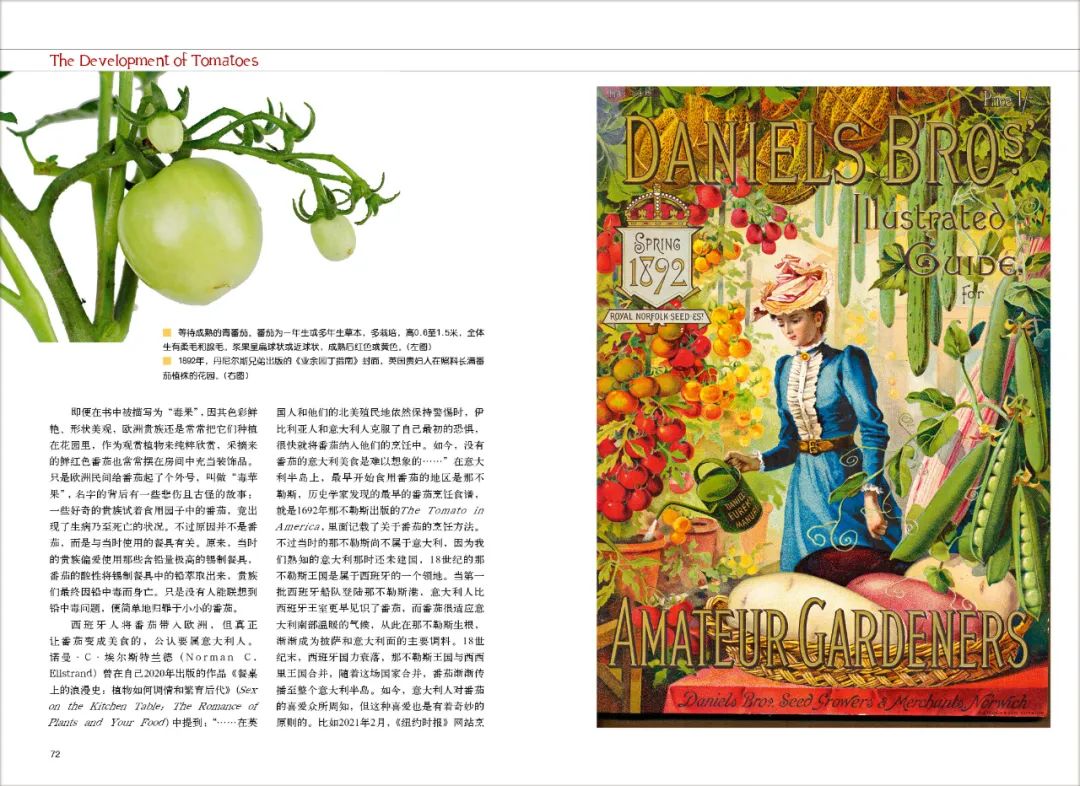

我们现在吃到的各类番茄,其先祖生长在南美洲安第斯高原上。番茄的祖先果实体型很小,重量仅有1克到2克,状似内藏红色果肉的小葡萄,古时候被当地人称为“狼桃”,或者“狐狸的果实”。据今天植物学家的分析,它们可能是如今还广泛生长在中美洲和南美洲西部秘鲁、厄瓜多尔等地的野生醋栗番茄。

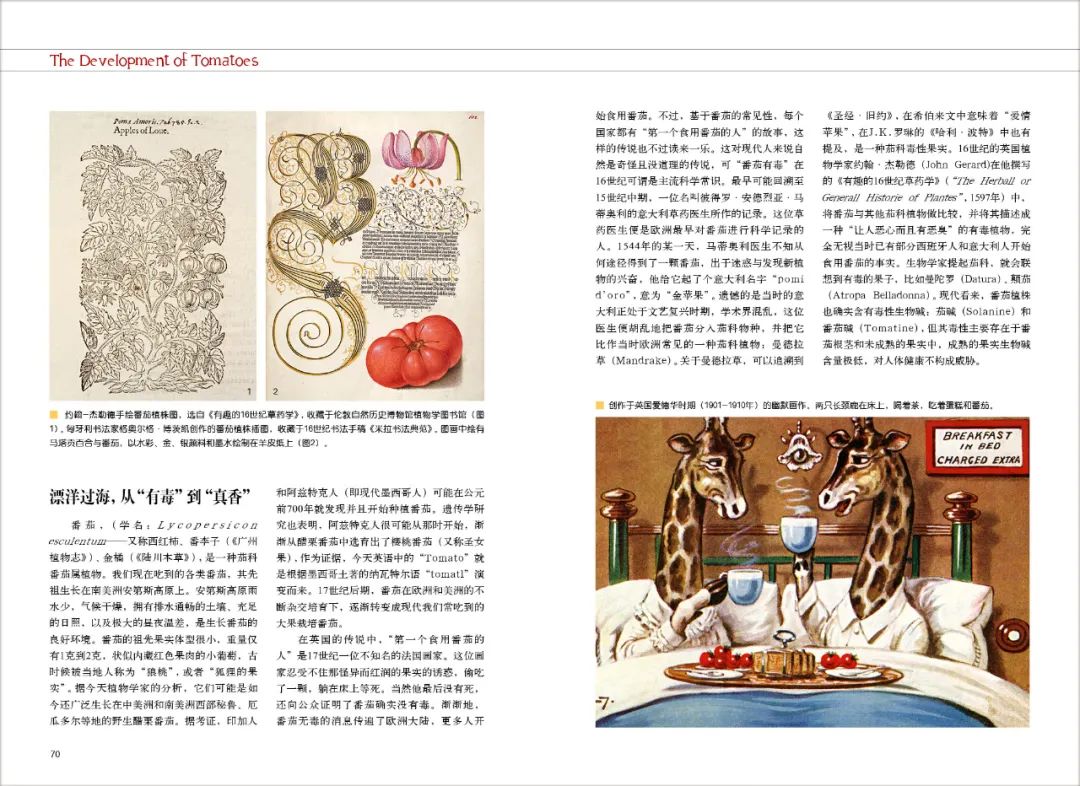

据考证,印加人和阿兹特克人(即现代墨西哥人)可能在公元前700年就发现并且开始种植番茄。遗传学研究也表明,阿兹特克人很可能从那时开始,渐渐从醋栗番茄中选育出了樱桃番茄(又称圣女果),作为证据,今天英语中的“Tomato”就是根据墨西哥土著的纳瓦特尔语“tomatl”演变而来。17世纪后期,番茄在欧洲和美洲的不断杂交培育下,逐渐转变成现代我们常吃到的大果栽培番茄。

在英国的传说中,“第一个食用番茄的人”是17世纪一位不知名的法国画家。这位画家忍受不住那怪异而红润的果实的诱惑,偷吃了一颗,躺在床上等死。当然他最后没有死,还向公众证明了番茄确实没有毒。渐渐地,番茄无毒的消息传遍了欧洲大陆,更多人开始食用番茄。这对现代人来说自然是奇怪且没道理的传说,可“番茄有毒”在16世纪可谓是主流科学常识。

西班牙人将番茄带入欧洲,但真正让番茄变成美食的,公认要属意大利人。诺曼·C·埃尔斯特兰德曾在自己2020年出版的作品《餐桌上的浪漫史:植物如何调情和繁育后代》中提到:“……在英国人和他们的北美殖民地依然保持警惕时,伊比利亚人和意大利人克服了自己最初的恐惧,很快就将番茄纳入他们的烹饪中。如今,没有番茄的意大利美食是难以想象的……”

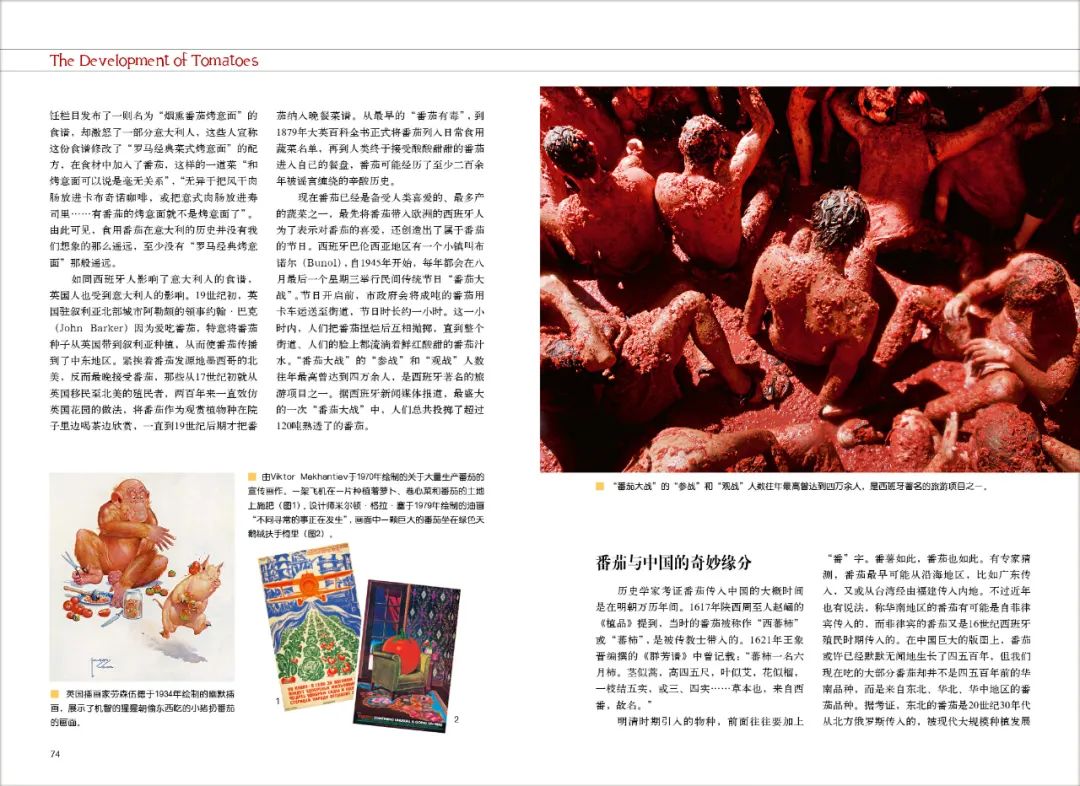

如同西班牙人影响了意大利人的食谱,英国人也受到意大利人的影响。19世纪初,英国驻叙利亚北部城市阿勒颇的领事约翰·巴克因为爱吃番茄,特意将番茄种子从英国带到叙利亚种植,从而使番茄传播到了中东地区。紧挨着番茄发源地墨西哥的北美,反而最晚接受番茄,那些从17世纪初就从英国移民至北美的殖民者,两百年来一直效仿英国花园的做法,将番茄作为观赏植物种在院子里边喝茶边欣赏,一直到19世纪后期才把番茄纳入晚餐菜谱。从最早的“番茄有毒”,到1879年大英百科全书正式将番茄列入日常食用蔬菜名单,再到人类终于接受酸酸甜甜的番茄进入自己的餐盘,番茄可能经历了至少二百余年被谣言缠绕的辛酸历史。

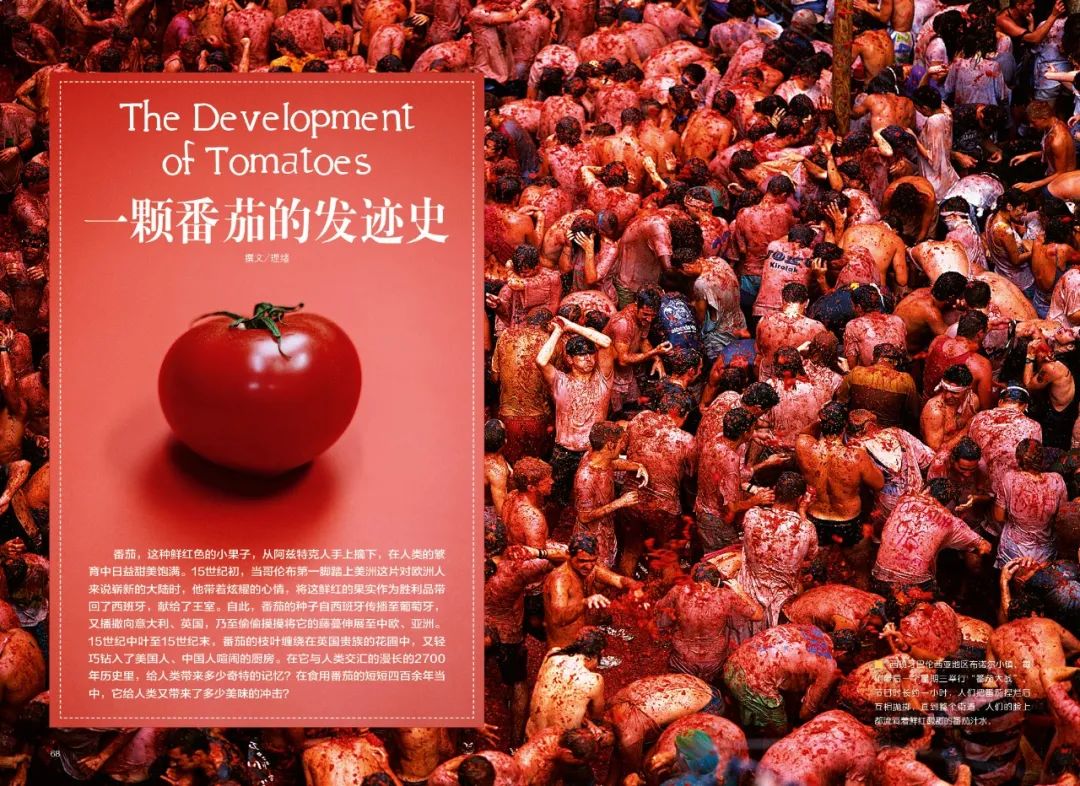

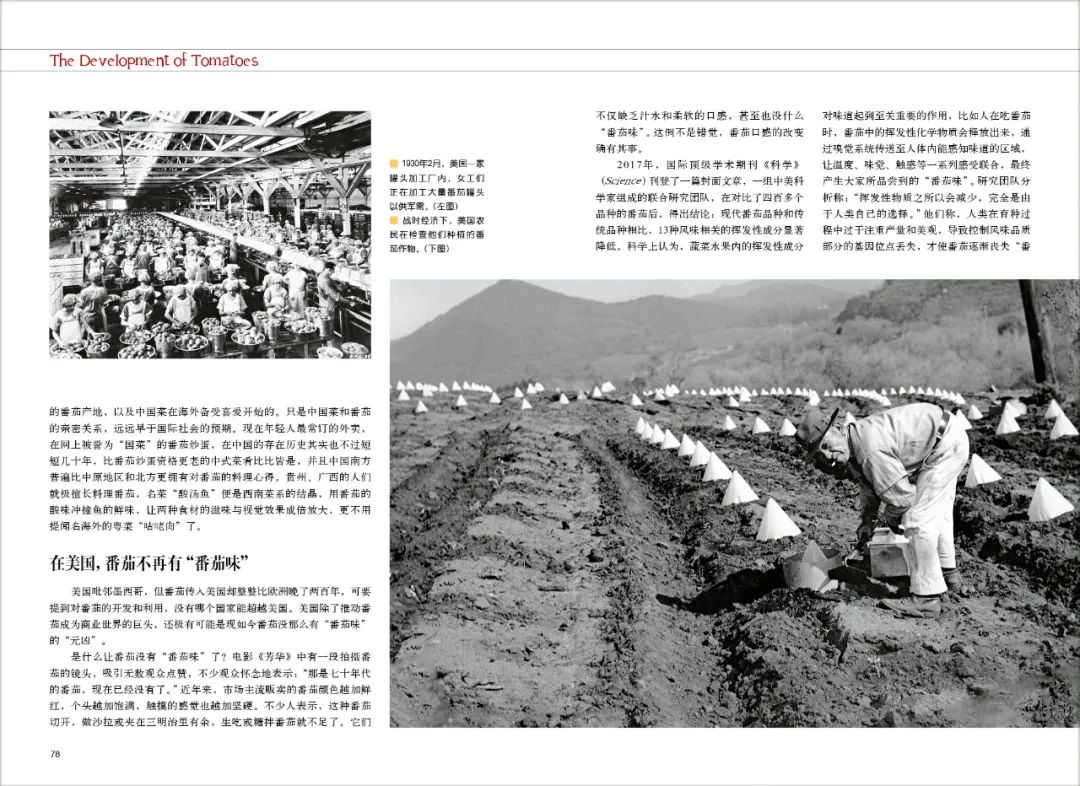

现在番茄已经是备受人类喜爱的、最多产的蔬菜之一,最先将番茄带入欧洲的西班牙人为了表示对番茄的喜爱,还创造出了属于番茄的节日。西班牙巴伦西亚地区有一个小镇叫布诺尔,自1945年开始,每年都会在八月最后一个星期三举行民间传统节日“番茄大战”。节日开启前,市政府会将成吨的番茄用卡车运送至街道,节日时长约一小时。这一小时内,人们把番茄捏烂后互相抛掷,直到整个街道、人们的脸上都流淌着鲜红酸甜的番茄汁水。

“番茄大战”的“参战”和“观战”人数往年最高曾达到四万余人,是西班牙著名的旅游项目之一。据西班牙新闻媒体报道,最盛大的一次“番茄大战”中,人们总共投掷了超过120吨熟透了的番茄。

番茄与中国的奇妙缘分

历史学家考证番茄传入中国的大概时间是在明朝万历年间。1617年陕西周至人赵崡的《植品》提到,当时的番茄被称作“西蕃柿”或“蕃柿”,是被传教士带入的。1621年王象晋编撰的《群芳谱》中曾记载:“蕃柿一名六月柿。茎似蒿,高四五尺,叶似艾,花似榴,一枝结五实,或三、四实……草本也,来自西番,故名。”

明清时期引入的物种,前面往往要加上“番”字。番薯如此,番茄也如此。有专家猜测,番茄最早可能从沿海地区,比如广东传入,又或从台湾经由福建传入内地。不过近年也有说法,称华南地区的番茄有可能是自菲律宾传入的,而菲律宾的番茄又是16世纪西班牙殖民时期传入的。但我们现在吃的大部分番茄却并不是四五百年前的华南品种,而是来自东北、华北、华中地区的番茄品种。据考证,东北的番茄是20世纪30年代从北方俄罗斯传入的,被现代大规模种植发展的,就是传入北方的这一番茄品种。所以,番茄传入中国的时间较早,但是中国人真正开始食用番茄的时间已经非常晚了,可能在清末、民国初年。

番茄虽然是清末才流行起来的食材,但番茄酱的名字“Ketchup”却与中国文化有很大的渊源,最早或许可以溯源两宋。宋朝时,福建是我国的航海中心,沿海居民把一部分海鲜拿来售卖,剩下的就发酵酿造成浓郁的海鲜酱汁。福建的移民去往印尼、马来西亚和菲律宾做生意时,就带着这种海鲜酱汁,那时的宋朝人把它叫做“ke-chap”,是古代福建省的方言,即“发酵海鲜汁”。一些语言学者推测该词是现在英文“Ketchup”一词的根源。“ke”在闽南语中有腌鱼的意思,而“tchup”这一音节即是“汁”。

这种海鲜酱汁在印尼等国家广受欢迎,当地人很快开始自主生产。英国商人们很快从这种酱汁身上发现了商机,将它带回英国本土,作为一种“亚洲奢侈调味料”兜售给贵族和富人阶层。为了降低酱汁的成本,英国商人们再加工改造了酱汁成分,1742年的一本伦敦食谱里出现了加入凤尾鱼、蘑菇和各式香料的“Ketchup”调料。在这之后,“Ketchup”中的蔬菜和香料成分不断增加,海鲜比例则不断下降,一直到19世纪,食用番茄的流行文化传入英国,番茄终于被加入“Ketchup”中。

实现全世界番茄酱“大同”的,让“Ketchup”真正只能翻译成“番茄酱”的,是美国工业的力量。1869年的一天,亨氏公司的创始人,年仅25岁的H.J.亨氏在失败后第二次创业,鼓起勇气第一次将“Ketchup”装进玻璃瓶子里出售,大获成功。1910年,亨氏发现,在Ketchup中增加更多的番茄、糖和醋可以大大延长其保质期。自此,“Ketchup”中的海鲜成分从19世纪初至50年代,不断缩减,直到从Ketchup中完全剔除,变成了如今普遍为我们所知的酸甜型番茄酱。

比起番茄酱名字的来源,番茄作为蔬菜,在中国直到20世纪初才开始正式培育,而大规模的种植,要一直等到1949年。不知是历史的偶然抑或必然,与北美大规模种植几乎发生在同一时期。在此之前,番茄不过是“给小孩子们拿着玩玩而已”,这句话出自老舍在1953年写的文章《西红柿》。他在文章里提到番茄早年并不是拿来吃的东西,但转瞬间“转了运”,上了菜单,“由英法大菜馆而渐渐侵入中国饭铺,连山东馆子也要报一报‘番茄虾银(仁)儿’……”再次证明番茄最早只是“观赏物”,却由于英法文化的影响而渐渐被拿上了中国的餐桌。

国际社会渐渐认识到中国菜和番茄之间的亲密关系,是从认识到中国是全世界最大的番茄产地,以及中国菜在海外备受喜爱开始的。只是中国菜和番茄的亲密关系,远远早于国际社会的预期。现在年轻人最常订的外卖,在网上被誉为“国菜”的番茄炒蛋,在中国的存在历史其实也不过短短几十年,比番茄炒蛋资格更老的中式菜肴比比皆是,并且中国南方普遍比中原地区和北方更拥有对番茄的料理心得。贵州、广西的人们就极擅长料理番茄,名菜“酸汤鱼”便是西南菜系的结晶,用番茄的酸味冲撞鱼的鲜味,让两种食材的滋味与视觉效果成倍放大,更不用提闻名海外的粤菜“咕咾肉”了。

在美国

番茄不再有“番茄味”

美国毗邻墨西哥,但番茄传入美国却整整比欧洲晚了两百年,可要提到对番茄的开发和利用,没有哪个国家能超越美国。美国除了推动番茄成为商业世界的巨头,还极有可能是现如今番茄没那么有“番茄味”的“元凶”。

是什么让番茄没有“番茄味”了?电影《芳华》中有一段拍摄番茄的镜头,吸引无数观众点赞,不少观众怀念地表示:“那是七十年代的番茄,现在已经没有了。”近年来,市场主流贩卖的番茄颜色越加鲜红,个头越加饱满,触摸的感觉也越加坚硬。不少人表示,这种番茄切开,做沙拉或夹在三明治里有余,生吃或糖拌番茄就不足了。它们不仅缺乏汁水和柔软的口感,甚至也没什么“番茄味”。这倒不是错觉,番茄口感的改变确有其事。

2017年,国际顶级学术期刊《科学》刊登了一篇封面文章,一组中美科学家组成的联合研究团队,在对比了四百多个品种的番茄后,得出结论:现代番茄品种和传统品种相比,13种风味相关的挥发性成分显著降低。科学上认为,蔬菜水果内的挥发性成分对味道起到至关重要的作用,比如人在吃番茄时,番茄中的挥发性化学物质会释放出来,通过嗅觉系统传送至人体内能感知味道的区域,让温度、味觉、触感等一系列感受联合,最终产生大家所品尝到的“番茄味”。研究团队分析称:“挥发性物质之所以会减少,完全是由于人类自己的选择。”他们称,人类在育种过程中过于注重产量和美观,导致控制风味品质部分的基因位点丢失,才使番茄逐渐丧失“番茄味”。这是既正确也不全然正确的答案。

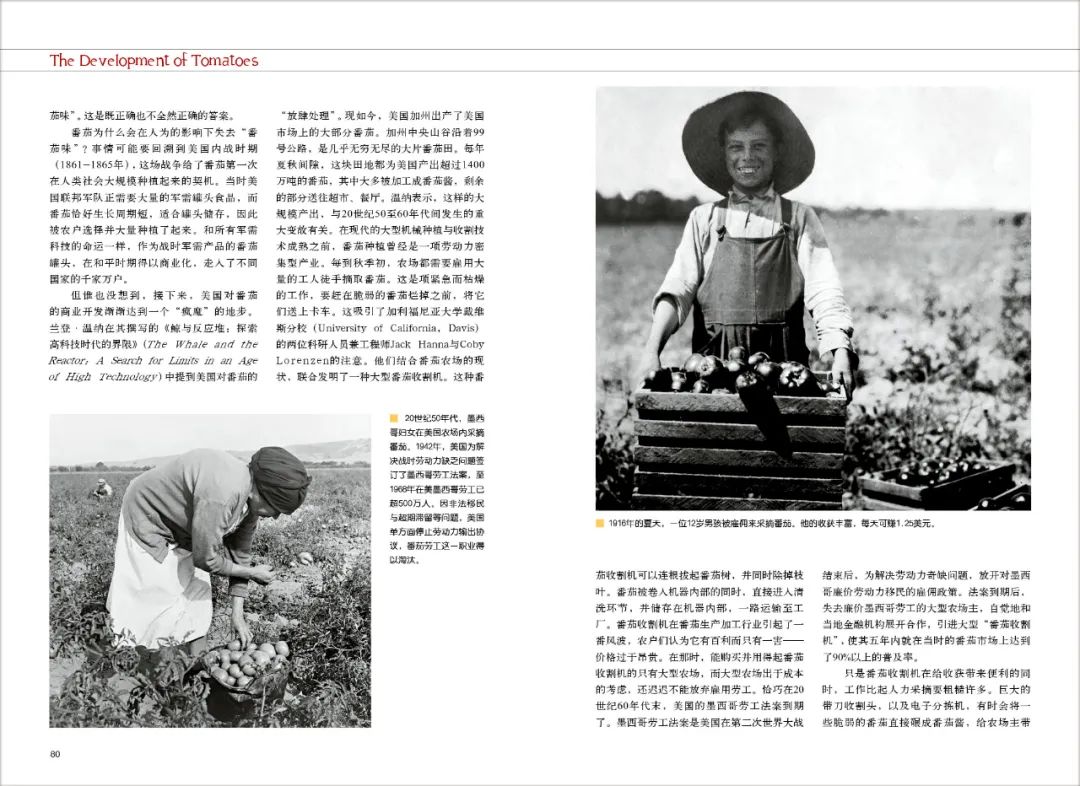

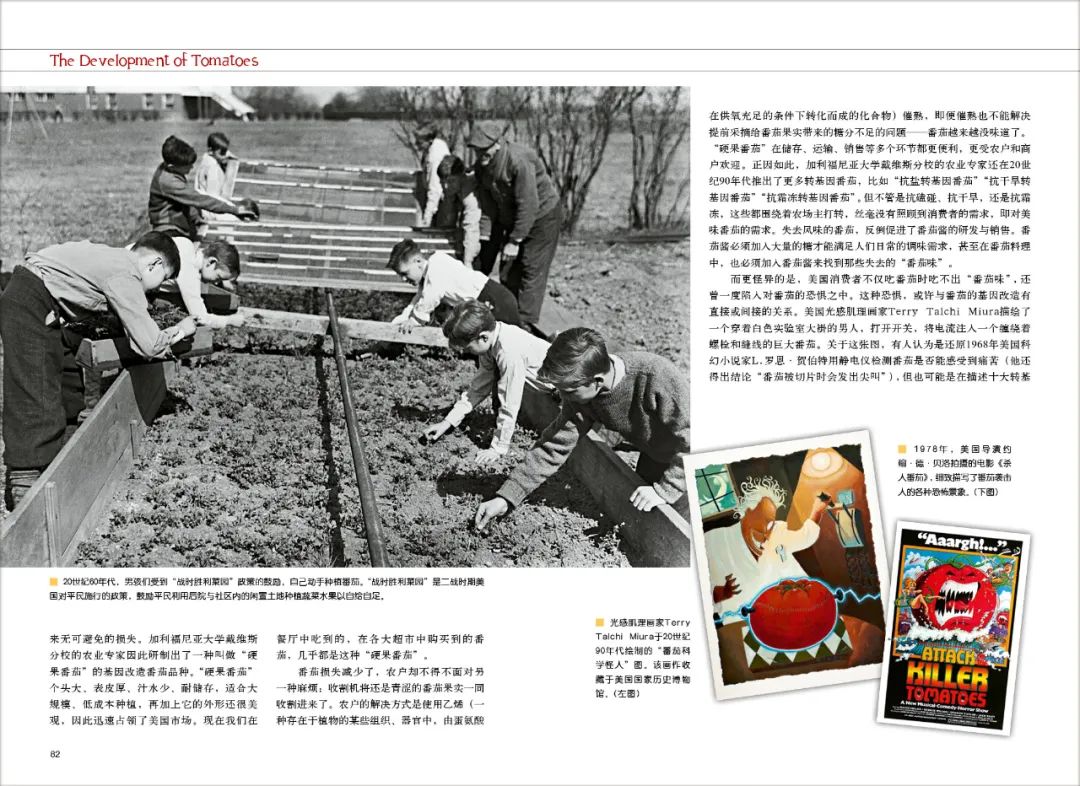

番茄为什么会在人为的影响下失去“番茄味”?事情可能要回溯到美国内战时期(1861-1865年),这场战争给了番茄第一次在人类社会大规模种植起来的契机。当时美国联邦军队正需要大量的军需罐头食品,而番茄恰好生长周期短,适合罐头储存,因此被农户选择并大量种植了起来。

但谁也没想到,接下来,美国对番茄的商业开发渐渐达到一个“疯魔”的地步。在现代的大型机械种植与收割技术成熟之前,番茄种植曾经是一项劳动力密集型产业。每到秋季初,农场都需要雇用大量的工人徒手摘取番茄。这是项紧急而枯燥的工作,要赶在脆弱的番茄烂掉之前,将它们送上卡车。这吸引了加利福尼亚大学戴维斯分校的两位科研人员兼工程师Jack Hanna与Coby Lorenzen的注意,他们联合发明了一种大型番茄收割机。这种番茄收割机可以连根拔起番茄树,并同时除掉枝叶。番茄被卷入机器内部的同时,直接进入清洗环节,并储存在机器内部,一路运输至工厂。

在那时,能购买并用得起番茄收割机的只有大型农场,而大型农场出于成本的考虑,还迟迟不能放弃雇用劳工。恰巧在20世纪60年代末,美国的墨西哥劳工法案到期了。墨西哥劳工法案是美国在第二次世界大战结束后,为解决劳动力奇缺问题,放开对墨西哥廉价劳动力移民的雇佣政策。法案到期后,失去廉价墨西哥劳工的大型农场主,自觉地和当地金融机构展开合作,引进大型“番茄收割机”,使其五年内就在当时的番茄市场上达到了90%以上的普及率。

只是番茄收割机在给收获带来便利的同时,工作比起人力采摘要粗糙许多。巨大的带刀收割头,以及电子分拣机,有时会将一些脆弱的番茄直接碾成番茄酱,给农场主带来无可避免的损失。加利福尼亚大学戴维斯分校的农业专家因此研制出了一种叫做“硬果番茄”的基因改造番茄品种。“硬果番茄”个头大、表皮厚、汁水少、耐储存,适合大规模、低成本种植,再加上它的外形还很美观,因此迅速占领了美国市场。现在我们在餐厅中吃到的,在各大超市中购买到的番茄,几乎都是这种“硬果番茄”。

番茄损失减少了,农户却不得不面对另一种麻烦:收割机将还是青涩的番茄果实一同收割进来了。农户的解决方式是使用乙烯(一种存在于植物的某些组织、器官中,由蛋氨酸在供氧充足的条件下转化而成的化合物)催熟,即便催熟也不能解决提前采摘给番茄果实带来的糖分不足的问题——番茄越来越没味道了。

加利福尼亚大学戴维斯分校的农业专家还在20世纪90年代推出了更多转基因番茄,比如“抗盐转基因番茄”“抗干旱转基因番茄”“抗霜冻转基因番茄”。但不管是抗磕碰、抗干旱,还是抗霜冻,这些都围绕着农场主打转,丝毫没有照顾到消费者的需求,即对美味番茄的需求。

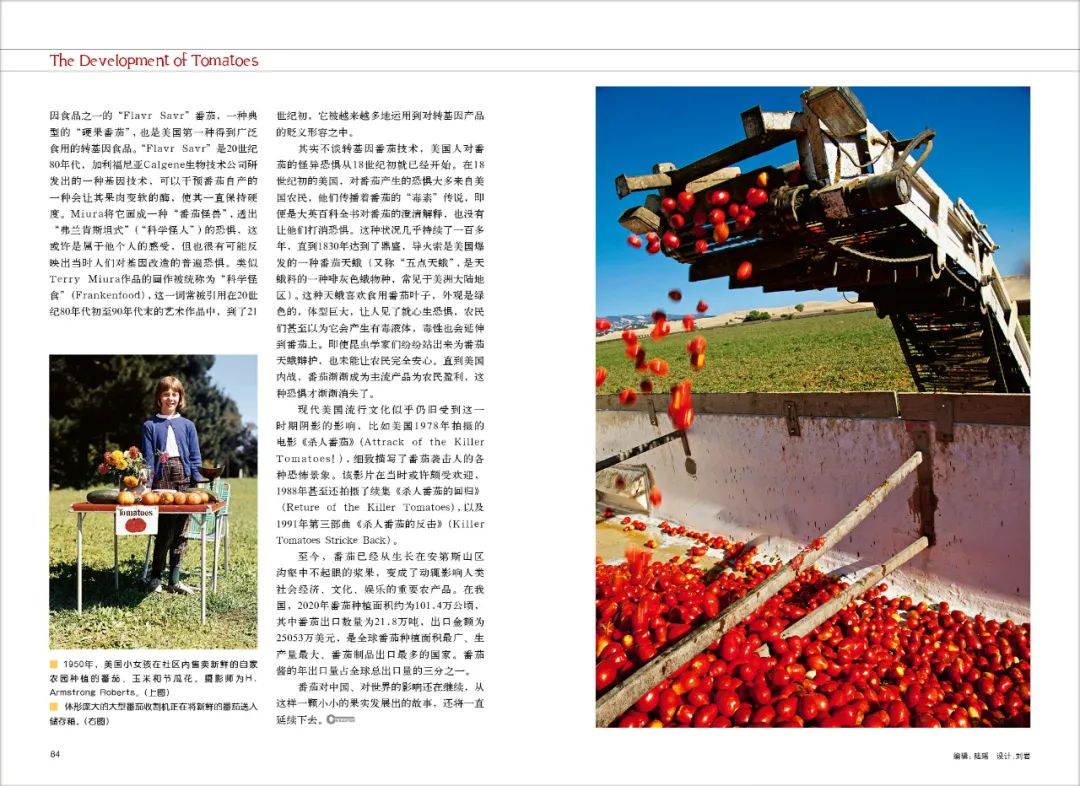

美国消费者不仅吃番茄时吃不出“番茄味”,还曾一度陷入对番茄的恐惧之中。这种恐惧,或许与番茄的基因改造有直接或间接的关系。作为十大转基因食品之一的“Flavr Savr”番茄,是一种典型的“硬果番茄”,也是美国第一种得到广泛食用的转基因食品。“Flavr Savr”是20世纪80年代,加利福尼亚Calgene生物技术公司研发出的一种基因技术,可以干预番茄自产的一种会让其果肉变软的酶,使其一直保持硬度。

至今,番茄已经从生长在安第斯山区沟壑中不起眼的浆果,变成了动辄影响人类社会经济、文化、娱乐的重要农产品。番茄对中国、对世界的影响还在继续,从这样一颗小小的果实发展出的故事,还将一直延续下去。

本文节选自《文明》2021.08月刊

了解更多精彩选题,欢迎点击本封面订阅文明杂志

特别声明:本文为新京报客户端新媒体平台"新京号"作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表新京报的立场及观点。新京报仅提供信息发布平台。