撰文、摄影/埃琳娜·切尔尼肖娃(Elena Chernyshova) 编译/张静

“孤独”的极寒之地

位于亚洲最北半岛泰梅尔半岛上的诺里尔斯克(Norilsk),距离莫斯科约3000公里,是俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克边疆区的一座城市,1935年建城,1953年建市,2001年被宣布为保密行政区,2005年原为另一城市的塔尔纳赫并入,如今有近18万人居住于此。

克拉斯诺亚尔斯克边疆区位于西伯利亚中部,是俄罗斯第二大行政区,首府是克拉斯诺亚尔斯克。此地为典型的大陆性气候,南部山地之间为草原,北部尤其酷寒且为多年冻土带,天然无树,分布着沼泽泥炭土壤,诺里尔斯克就位于其西北部,北极圈以北约400公里处。这里一年之中持续降雪八九个月是常事,供暖天数长达302天。平均温度为零下10℃,最低温度可达到零下58℃,虽然在我看来并不止。

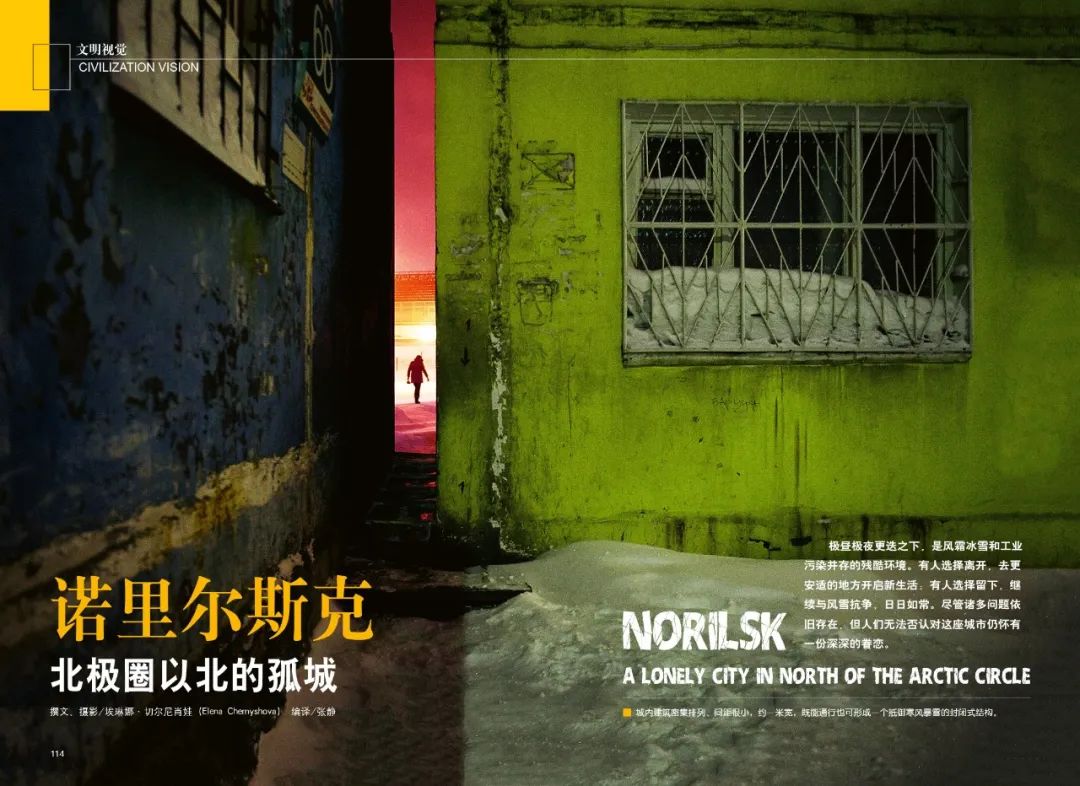

由于地理位置的原因,诺里尔斯克比别的北极城市显得更为孤立,没有其他陆地与其相连,要抵达这里只能通过水路和航空。夏天,叶尼塞河会开放通航两个月,人们可以在一周内从克拉斯诺亚尔斯克乘船抵达诺里尔斯克。而运送干杂货的货船则会通过北部航线抵达这里,一年四季如此。不过,航空仍是通往这座城市的最主要途径。但恶劣的暴雪和飓风会导致唯一的机场经常无法正常运转,当地居民早已习惯飞机延误数天或数周的情况。

冻土带上的城镇

关于诺里尔斯克的故事,可追溯至1930年代(一说是1920年代末)一位名为尼古拉·尼古拉耶维奇·乌尔万采夫的地质学家。当时,乌尔万采夫率领苏联极北地区考察队到此,一行人在普托拉纳高原的北部山脊发现了含铂量很高的铜镍矿藏。据说当时探明的矿藏储量高达1436万吨,此外还伴生有其他稀有金属,包括铜、钴、铂族金属等。后来,乌尔万采夫在这建造了一间木头房子,被视为诺里尔斯克的第一所房子。

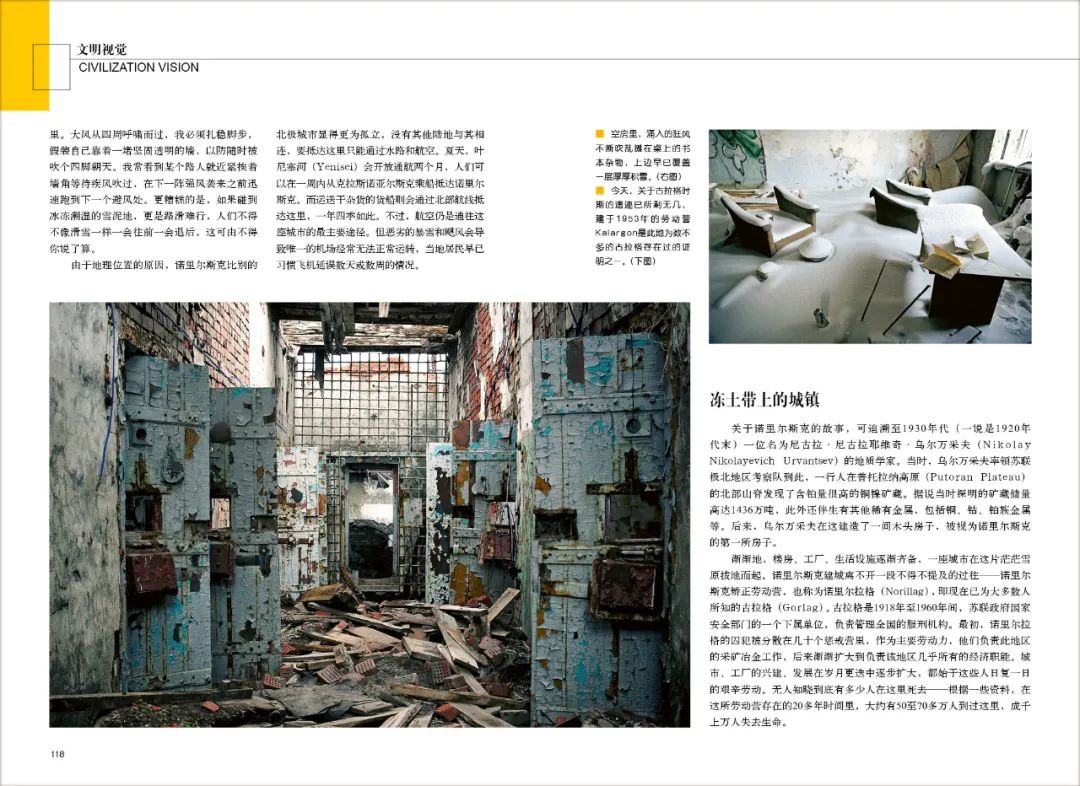

渐渐地,楼房、工厂、生活设施逐渐齐备,一座城市在这片茫茫雪原拔地而起。诺里尔斯克建城离不开一段不得不提及的过往——诺里尔斯克矫正劳动营,也称为诺里尔拉格,即现在已为大多数人所知的古拉格。古拉格是1918年至1960年间,苏联政府国家安全部门的一个下属单位,负责管理全国的服刑机构。最初,诺里尔拉格的囚犯被分散在几十个惩戒营里,作为主要劳动力,他们负责此地区的采矿冶金工作,后来渐渐扩大到负责该地区几乎所有的经济职能。城市、工厂的兴建、发展在岁月更迭中逐步扩大,都始于这些人日复一日的艰辛劳动。根据一些资料,在这所劳动营存在的20多年时间里,大约有50至70多万人到过这里,成千上万人失去生命。

我们暂不评判历史,如今只知整座城市是由当时熟悉当地气候的人所规划建造的: 房屋密集排列、间距很小,约一米宽,既能通行也可形成一个抵御寒风暴雪的封闭式结构。传统的房屋建造方式在这里并不可行,土层的冻融变化是建设中必须考虑的重要因素。多年冻土层一般分布在极寒地区地下30至200厘米处,通常分为上下两层,上层在夏季会稍融化,下层则仍处于冻结状态。

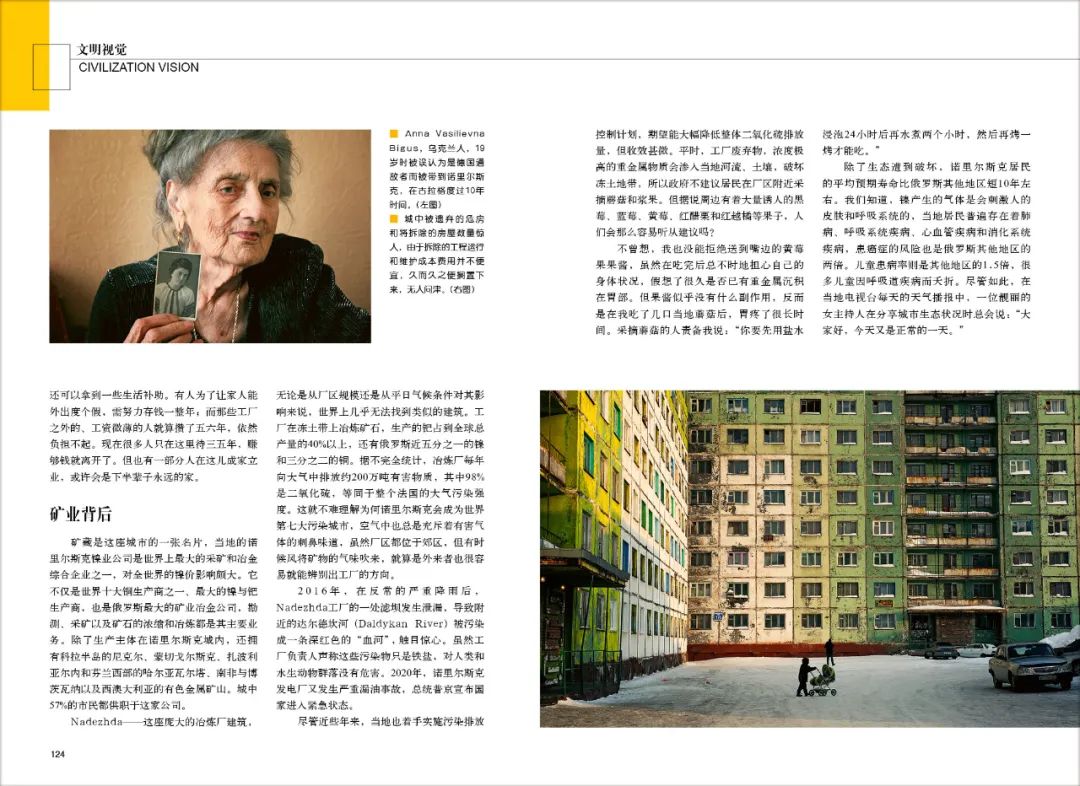

多年冻土层通常都很厚,建筑的地基难以穿透,只能在其上打桩子而建。历久经年,很多不可避免的问题慢慢显现:由于供暖,室内外的巨大温差导致管道经常破裂,渗漏的热水不仅融化积雪,还会融化冻土层的表面。不断移动的桩基导致整个支撑框架出现裂缝、移位,建筑慢慢破裂解体。而全球变暖对冻土层的融化亦影响不小。纵观诺里尔斯克整座城市,被遗弃的危房和将拆除的房屋数量惊人,约占整个住宅量的五分之一。且拆除工程运行和维护成本费用并不便宜,久而久之搁置下来后便成了无人问津的空楼。

时代的旧忆

众所周知,作为俄罗斯著名的镍都,诺里尔斯克从兴建至今都与矿藏息息相关,丰富的矿藏吸引着无数外来者前来分一杯羹。苏联时期,关于诺里尔斯克居民、特别是矿藏工人拥有惊人财富的传闻不断流传,他们在金子里洗澡的故事以及遐想中极地风景的诗意浪漫更让到此“寻梦”的人络绎不绝。

20世纪70年代,很多人被苏联共青团派到这里,还有一些是接受亲朋邀请而来。其中不仅有俄罗斯年轻人,还有来自阿塞拜疆、高加索地区和中亚各国的人们。实际上,当时为了吸引更多人来振兴城市、发展矿业,政府给予了一套很诱人的工作条件——工资丰厚,比城里其他工种高出四倍之多;3个月带薪休假;作为在恶劣环境中工作的补偿,45岁便可退休并发放优渥的养老金;工龄在15至20年的工人还可得到一套公寓;而对职工的后代亦有多项优惠政策。

一开始,初到诺里尔斯克的人基本都住在当地统一建设的旅社里。旅社中的每一层被一条长长的走廊分成两排房间,再根据每间房的格局分隔成12至17平方米的空间,大小不一。每一间都是集客厅、餐厅、卧室和厨房为一体,隔壁挨着卫生间。大部分房间只有两扇窗户,这样不易散失热量。一些人挣到了足够租住公寓的钱就搬了出去,而一些人则在这儿住了很久。

当年的诺里尔斯克,经济得到大力发展,人们有所劳即有所得,生活富裕。那时机票价格便宜,许多人会在周末乘飞机去克拉斯诺亚尔斯克甚至莫斯科的朋友那里游玩。即使在最困难的年代,诺里尔斯克的居民也有条件把肉罐头和炼乳带给他们的亲人。当时,在每个人脸上很容易就能看到对生活满足的笑脸。

“小心,你可能会被这些动听的故事吸引。”诺里尔斯克人开玩笑说。如今不同往日,自从苏联解体后,原是国有企业的诺里尔斯克镍业公司私有化,工人数量大幅裁减,加上物价上涨,商店空空如也,修建到一半的楼房停工废弃,整座城市失去了当初的独有魅力。传闻中的高工资高福利成为人们口口相传的回忆,人们怀念往昔却也明白已回不去。

古拉格的旧忆是惨痛的,很多人避免提及,如今当地生活成本并不低,基本上所有商品都是进口,机票价格也在不断飞涨。相比普通人,镍矿工厂员工工资还算高,工人的平均月薪是1200至2000美元,专家和高级经理能达到4000美元或更高,时不时还可以拿到一些生活补助。有人为了让家人能外出度个假,需努力存钱一整年;而那些工厂之外的、工资微薄的人就算攒了五六年,依然负担不起。现在很多人只在这里待三五年,赚够钱就离开了。但也有一部分人在这儿成家立业,或许会是下半辈子永远的家。

矿业背后

矿藏是这座城市的一张名片,当地的诺里尔斯克镍业公司是世界上最大的采矿和冶金综合企业之一,对全世界的镍价影响颇大。它不仅是世界十大铜生产商之一、最大的镍与钯生产商,也是俄罗斯最大的矿业冶金公司,勘测、采矿以及矿石的浓缩和冶炼都是其主要业务。除了生产主体在诺里尔斯克城内,还拥有科拉半岛的尼克尔、蒙切戈尔斯克、扎波利亚尔内和芬兰西部的哈尔亚瓦尔塔、南非与博茨瓦纳以及西澳大利亚的有色金属矿山。城中57%的市民都供职于这家公司。

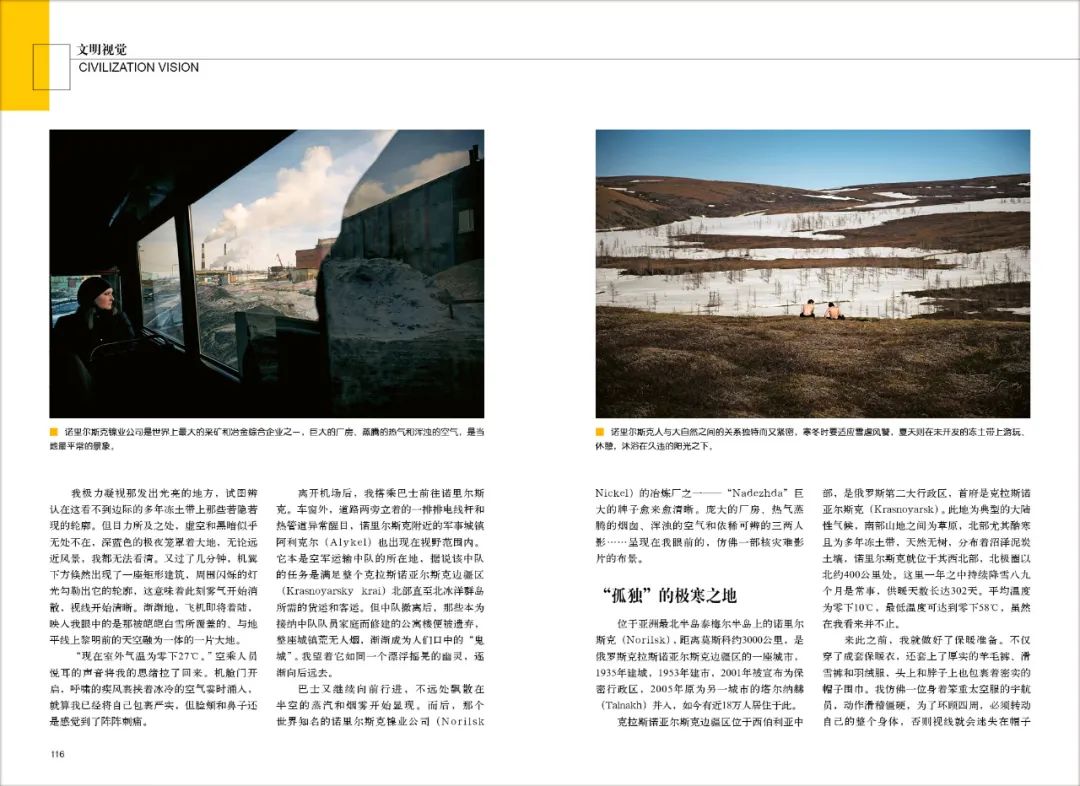

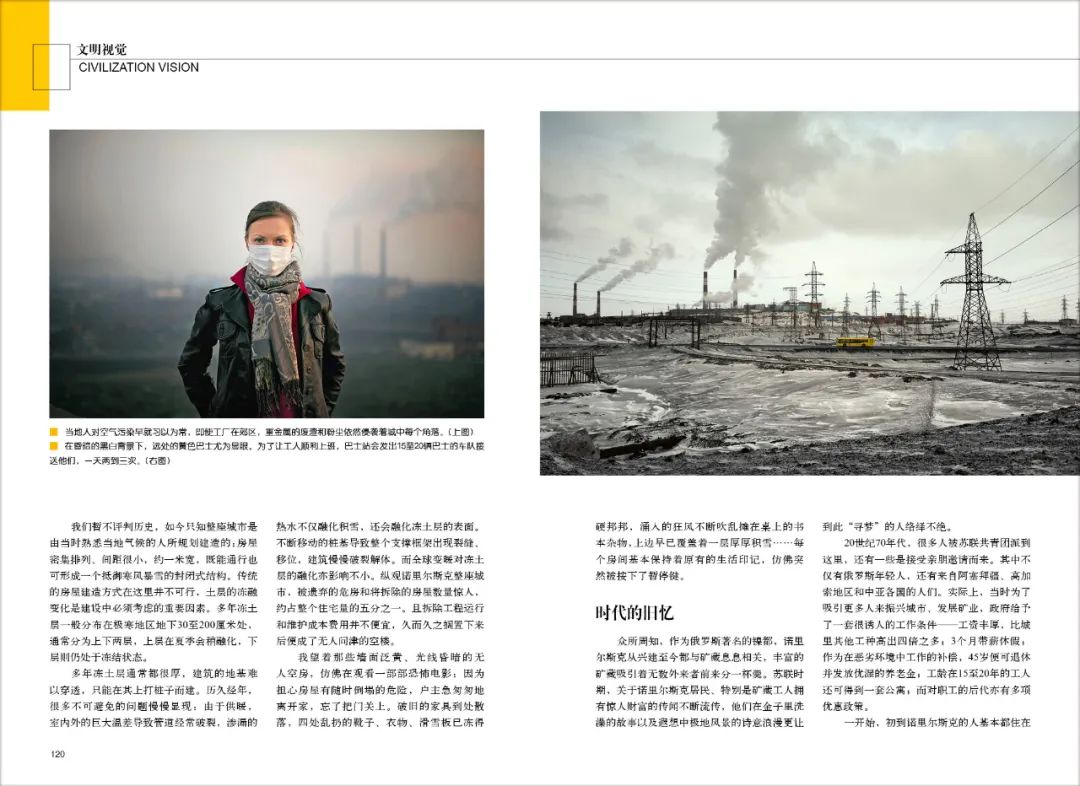

Nadezhda——这座庞大的冶炼厂建筑,无论是从厂区规模还是从平日气候条件对其影响来说,世界上几乎无法找到类似的建筑。工厂在冻土带上冶炼矿石,生产的钯占到全球总产量的40%以上,还有俄罗斯近五分之一的镍和三分之二的铜。据不完全统计,冶炼厂每年向大气中排放约200万吨有害物质,其中98%是二氧化硫,等同于整个法国的大气污染强度。这就不难理解为何诺里尔斯克会成为世界第七大污染城市,空气中也总是充斥着有害气体的刺鼻味道,虽然厂区都位于郊区,但有时候风将矿物的气味吹来,就算是外来者也很容易就能辨别出工厂的方向。

尽管近些年来,当地也着手实施污染排放控制计划,期望能大幅降低整体二氧化硫排放量,但收效甚微。平时,工厂废弃物,浓度极高的重金属物质会渗入当地河流、土壤,破坏冻土地带,所以政府不建议居民在厂区附近采摘蘑菇和浆果。

除了生态遭到破坏,诺里尔斯克居民的平均预期寿命比俄罗斯其他地区短10年左右。我们知道,镍产生的气体是会刺激人的皮肤和呼吸系统的,当地居民普遍存在着肺病、呼吸系统疾病、心血管疾病和消化系统疾病,患癌症的风险也是俄罗斯其他地区的两倍。儿童患病率则是其他地区的1.5倍,很多儿童因呼吸道疾病而夭折。

城中生活

对于诺里尔斯克人来说,冰雪肆虐的气候已司空见惯,更别提因为污染,天上还飘过黑色的雪。气候异常恶劣时,人们在城中穿梭也会搭乘交通工具。当地主要交通工具之一是出租车,不论路途和时间长短,价格都是一百卢布。出租车司机告诉我,他们常常接送只去附近不远地方的乘客,即便他们只是去买个面包也要打车,因为价格真的划算。公交车在城市里也随处可见,大部分的公交车站都是附带休息室的商铺,室内很温暖。不过露天车站也还存在,等车时人们只能试着活动身体让自己暖和起来,或是凝望着永远雾气朦胧的街道,期盼公交车快些到来。

当地人,特别是矿业公司的员工,每天去上班堪称一次步履维艰的远征。厂区距离城中心约12公里,往来都要穿越开阔的冻土地带且遭遇阵阵呼啸的凛冽寒风,能见度往往为零,自驾过去万万不可,只能搭乘公共巴士。巴士站会发出15至20辆巴士的车队,一天两到三次。因为气候恶劣,巴士时不时会发生故障,乘客只能再换到另一辆车上,这种情况并不少见。

“这种情况每周会发生好几次。”正在车站等候车队的50岁的冶金学家瓦西里笑着说, “我们对暴风雪已经习以为常了,一般我下午五点下班就开始等公交车。但如果来晚了而暴风雪也停了,我只能步行回城,一般走到清晨,我就到了。但如果第二天是早班,我就会在工厂过夜。因为你不知道第二天天气会怎样,巴士是否能按时将你送来。”工人们一般工作3天休息一天,每天工作8个小时。无论风霜多么严酷,冶炼厂一刻也不会停止生产,全天运行。

昼夜之间

对于当地人而言,待在室内的日子已是生活的一部分。5月至7月的极昼大概持续68天,11月至1月的极夜大概45天。因为室内生活时间的不确定性,很多楼里都配备体育娱乐设施。在1950至1960年代,诺里尔斯克还流行过“日光浴室”——即在室内安装紫外线灯,让久困屋内的人们沐浴在人造光线下,由于价格便宜受到人们的广泛欢迎。因为市内绿化程度低,很多人也会在自家公寓里种上绿植,为自己搭建小花园。

大家在室内阅读、跳舞、运动,让生活不那么乏味,这当中体育尤其受到欢迎,诸多俄罗斯体操、游泳、花样滑冰的佼佼者也都来自该地。此外,人们平日里也注意多补充维生素,尽量让身体维持良好的状态。

而到了极昼,无论昼夜天空总是光亮,这长达两个多月的情况又需要人们新一轮的适应。我听到过一件相关的趣事,两个人在聊天,其中一人问道:“现在几点了?”另一个人回答:“大概10点吧。”“早上10点还是晚上10点? ”“我也不清楚。”

我还想起在公交车上,一位母亲问她年幼的儿子:“冬天过后是什么季节?”男孩答道:“夏天!”“不对,”妈妈说,“在冬天和夏天之间还有一个春天,那夏天过后呢?”“冬天!”男孩满怀信心地回答。孩子说的可都是他亲眼所见。在诺里尔斯克,春秋两季转瞬即逝,六月中旬的夏天气温一般在25℃左右,有时甚至能达到30℃,但时间很短。也难怪当地人这样描述夏天:“夏天刚开始的时候我去上班,但我下班时夏天就已经结束了。”

留下或离开

当地居民对这片土地看法不一,对一些人来说这里只是暂时的落脚处,找到了一份工作;而对另一些人来说这里就是全部生活。“能待在家乡固然很好,但一个人没有工作怎么生活呢?”一位来自欧洲大陆的居民说道,“克服身心的重重困难是必须的,不过我们起码可以养活自己,还能给下一代创造好一点的条件。”

但现在很多年轻一代通过各种途径离开诺里尔斯克,除了对天气和环境日益厌倦,对无法去另一座城市过周末感到无奈,也对自己的前途感到迷茫,他们试图追求另一种生活,这使得城市人口老龄化日益严重。虽然不是每个人都能成为这里的“永久居民”,但他们并不否认这座极地城市的独特魅力。他们会抱怨糟糕的气候,表示他们“真的厌倦了那些数不尽的雪堆”;同时也会指责政府,并对高昂物价感到无力。但若他们有一天真的离开,又频频怀念。尽管有诸多不满,但人们无法否认心底依然怀有一份深深的眷恋。

有人选择离开,去更安适的地方开启新生活;有人选择留下,继续与风雪抗争。我在别的城市没有遇到过这样的人,他们会兴致勃勃地和你讨论在哪里、何时能看到太阳,仿佛那是一件很重要的事情。在他们的描述中,经过长时间的霜冻和大风并存的极夜后,地平线那头,充满生命力的朝阳渐渐升起,激荡人心。虽然每年这样的情形维持的时间并不长,但足以让诺里尔斯克人双目湿润。他们久久地凝视,平和沉静的心绪布满每个人的心头。

本文节选自《文明》2021.03月刊

特别声明:本文为新京报客户端新媒体平台"新京号"作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表新京报的立场及观点。新京报仅提供信息发布平台。