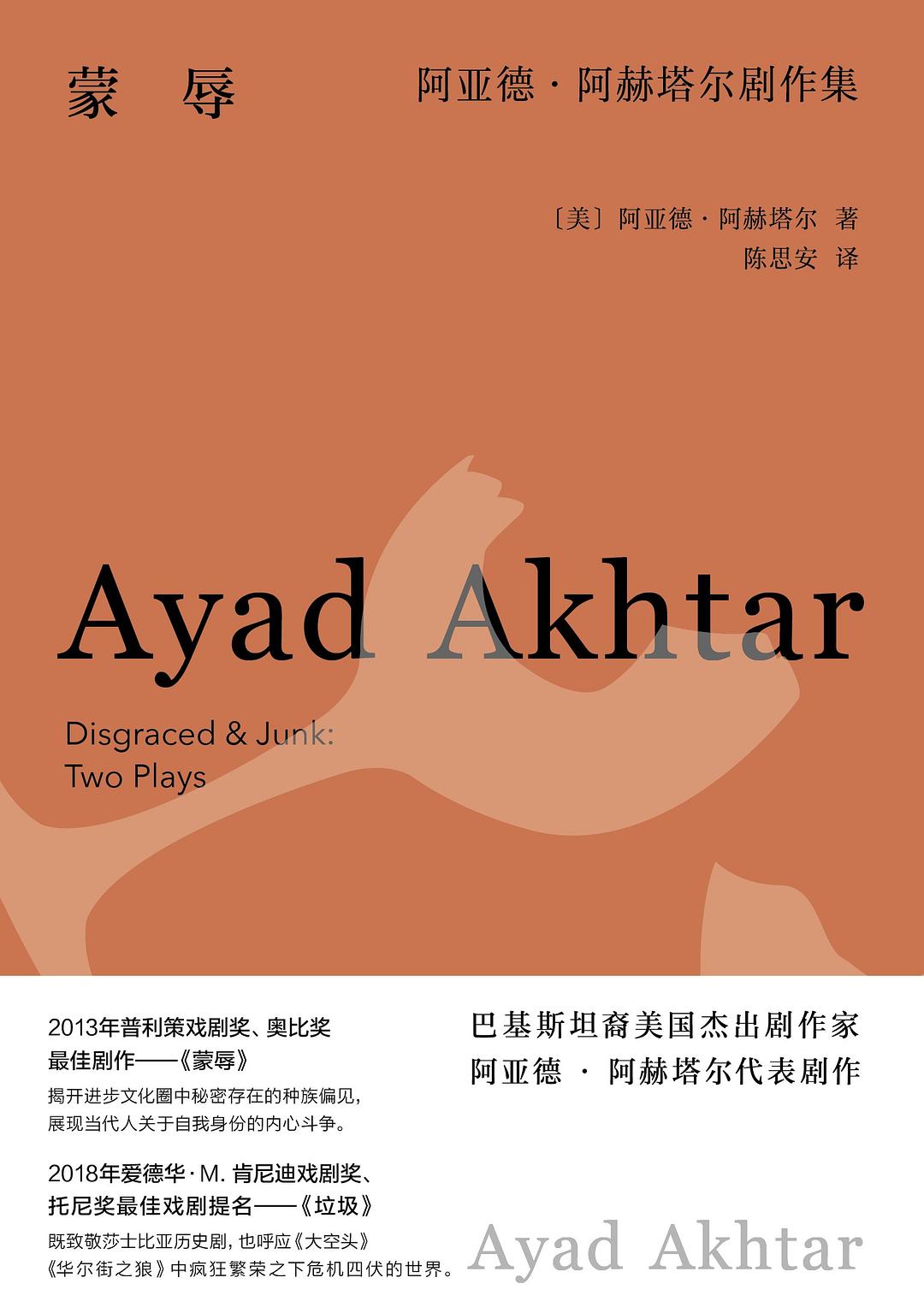

《蒙辱》,作者:[美]阿亚德·阿赫塔尔,译者:陈思安,版本:南京大学出版社|守望者 2024年8月

巴基斯坦裔美国剧作家、小说家阿亚德·阿赫塔尔1970年出生于纽约市史泰登岛,后随家人前往威斯康星州密尔沃基市生活。高中时期,阿亚德对文学和戏剧萌发出强烈兴趣,考入布朗大学主修戏剧和宗教专业,并开始参演及执导学生戏剧作品。本科学习期间,阿亚德被彼时在世界范围内创作非常活跃的戏剧大师耶日·格洛托夫斯基的表演体系吸引,毕业后前往意大利与格洛托夫斯基共同工作了一年,担任其助理。回到美国后,他考入哥伦比亚大学,获得电影导演艺术硕士学位。

阿亚德的父母都是医生,他们于二十世纪六十年代离开巴基斯坦前往美国,寻求事业的进一步发展。作为第二代穆斯林移民,阿亚德尽管生在美国、长在美国,但始终需要面对所有二代移民都不得不面对的困境:与生俱来的根源文化是距离自己颇为遥远的回响,日常生活所处的美国本土文化却将其视为异族。而在2001年“9·11事件”发生后,这种撕裂感则更为加剧和凸显。

阿亚德·阿赫塔尔(Ayad Akhtar,1970—),巴基斯坦裔美国剧作家、小说家、编剧。曾获普利策戏剧奖、奥比奖、伊迪丝·华顿优异小说奖,以及美国艺术与文学学院授予的文学奖等奖项。代表作《国土哀歌》《蒙辱》等。

二十世纪末到二十一世纪初,全球化迅猛发展,种族问题日益突出,资本世界出现重大变革,在这样一个特殊转型时期成长、学习并开始创作的阿亚德,逐渐形成了他独特的创作风格及语调:题材广泛,涵盖美籍穆斯林生活经验、宗教、经济、种族、移民,以及身份认同等方面;问题意识明确,善于将宏大议题引入极具私人性的个体生活;在具有寓言性的叙事中,展现人物的挣扎、野心、自我矛盾与孤独。

尽管阿亚德很早便确立了自己渴望成为优秀作家及编剧的志向,但他没有急于求成,而是选择通过深入调研和较长时间探索的创作路径,一点点靠近自己的目标。2012年,在经过数部电影长短片的编剧、表演工作,以及若干未正式上演的戏剧剧本的反复磨砺后,时年四十一岁的阿亚德厚积薄发,终于将自己第一部正式制作的剧目《蒙辱》带到美国观众面前。阿亚德在采访中提到,自己花了十年时间,来研究和理解自己的双重身份,并将其转化为这部作品。

《蒙辱》的故事发生在“9·11事件”十年后的2011年,纽约上东区一处宽敞的豪宅中。豪宅的主人阿米尔是一位出生在美国,成长于虔诚穆斯林家庭的巴基斯坦裔二代移民。他的白人妻子艾米丽是一位事业正处在上升期的画家,她被伊斯兰传统文化和艺术深深吸引,将其运用到自己的画作里,并视丈夫阿米尔为缪斯。阿米尔依靠自己的不懈打拼,在法律界崭露头角,成为曼哈顿一家大律所的并购业务律师,距离成为合伙人仅一步之遥。阿米尔在公司里小心地隐藏自己的出身,生活中也远远逃离穆斯林家庭的影响,竭力在社会阶梯中向上攀爬。然而一次在侄子亚伯的央求和艾米丽的坚持下,他以个人身份出现在法庭上,为无辜受难的教区领袖辩护,这使得他的出身被公司高层发现。就在局面越来越复杂之际,阿米尔律所里的黑人同事乔里和她的犹太丈夫、美术馆策展人艾萨克来到阿米尔家中做客。这一场原本只是阿米尔试图帮助艾米丽举办画展而召集的晚宴,却在四个来自不同种族、宗教和文化背景的人的激烈碰撞中,走向了无法挽回的颠覆性局面。

作为一部剧作家处女作,《蒙辱》获得了相当惊人的成功。2012年1月底,该剧由美国戏剧公司制作,于芝加哥进行首演。同年10月,转入纽约外百老汇,于林肯中心剧院上演两个月,获得了场场售罄的骄人成绩和评论界的普遍认可。2013年,《蒙辱》相继斩获普利策戏剧奖和奥比奖(外百老汇戏剧奖)最佳剧作奖,进一步帮助这部戏走向更大的舞台。2013年5月,该剧进入伦敦外西区,于布什剧院演出一个月,2014年10月,进入百老汇,于莱塞姆剧院连演四个多月,并于2015年获得托尼奖年度最佳戏剧奖提名。

一部讲述美籍穆斯林生活的戏剧,能够获得更多非伊斯兰文化背景的观众的喜爱和广泛共鸣,很大程度上说明剧中涉及的诸多议题,不只与穆斯林生活、移民和种族问题相关,同时也触及每个人都会面对的对自我身份的内向拷问、这种拷问所导向的持续的自我抗争,以及这一切对日常生活和亲密关系的影响。在提及这个问题时,阿亚德说道:“三十岁出头时,我开始意识到我始终在逃避一些事情,不只是在个人层面上,也在写作层面上。我否认自己的出身,试图装作一个自己不是的人。”“(创作本剧时)我所做的就是转过头,回看自己想要逃离的东西。在那一刻,创造力便爆发了。”

2014年11月,阿亚德的第三部长剧《无形之手》在纽约戏剧工作坊首演。这部剧名直接引用了经济学家亚当·斯密写在《国富论》中、后用来指代资本主义完全竞争模式的用语,直白地表露了本剧想要讨论的核心问题。有趣的是,这部戏似乎成为阿亚德创作道路上一次承前启后的重要转折点。在人物的选择上,阿亚德依然挑选了他持续关注的穆斯林群体,故事背景及主要场所也依然围绕着巴基斯坦、伊斯兰信仰等展开,但作家另外一个极为感兴趣的议题开始成为剧目更为显眼的支撑点——资本与金融市场。

《无形之手》给阿亚德带来第二个奥比奖最佳剧作奖,以及纽约外围评论人协会奖约翰·加斯纳奖。但更重要的是,它进一步打开了阿亚德在关注种族和身份认同之外的另一个重要创作方向。阿亚德对于资本和金融市场的观察与思考,并没有仅停留在刻画世纪之交市场风云变化的事实层面,他希望能够穿透市场本身,去挖掘隐藏其后的资本对美国乃至世界在社会结构、文化意识层面上的持续影响。这毫无疑问是极具野心,也将面临极大挑战的创作。

阿亚德曾在一次采访中提到他为何对金融产生了越来越大的兴趣:“我花了很多时间来思考这件事,我相信如果要理解今日之世界是如何运作的,要感受身处这样一个世界中作为人类的意义,你必须深刻地理解金融。我不确定对于十四世纪甚至十七世纪来说是否也一样,但在我们这个时代,这就是事实。如果不理解金融如何重新定义了人类,就无法理解当下人的意义。”

经过大量阅读、原型人物采访、查阅历史资料等积累后,阿亚德于2016年向观众和戏剧界交出了《垃圾》。这部有着十二位主要角色、十余位次要角色、数十个不同场景,演出时长将近三小时的体量庞大的剧作,上演后被评论界认为是具有莎士比亚历史剧气质的史诗性作品。剧名语义双关,既指代垃圾债券,也影射其中人物的观点,而它上演时另有一个副标题——“债务的黄金时代”(The Golden Age of Debt),直接点明本剧核心观点。

阿亚德带领观众回溯二十世纪八十年代中期,回顾由彼时发端进而席卷全球金融市场,最终在二十一世纪初引发全球金融危机并影响至今的美国债务融资的起源时刻。他的野心还并不止于描述这幅相当宏大的金融历史画卷。在剧本的编剧说明里,阿亚德特意写道,布景设置不应过于逼真,因为“剧中展开的事件应当被设想为发生在我们可称之为集体记忆的舞台上”,而剧中事件所引出的那个世界,“并不仅仅事关过去,也代表着一种对我们今日所称之世界而言非常重要的精神特质及本体论”。

全剧节奏极快,围绕着这场波澜起伏的收购商战,二十多个角色轮番登场,勾画出牵涉其中的各个阶层、各个背景、各种意识理念的多元而复杂的人物群像:野心勃勃的金融家,永不餍足的套利者,思想守旧但忠诚勤恳的传统工业巨头,机智冷酷的律师,充满浮夸种族歧视的白骑士买家,自我矛盾的记者,陷入困境却依然短视的钢铁工人,政治野心压倒正义感的联邦检察官……基本上每个人物都各具色彩、语言生动,不仅仅为推动剧情而存在,令人过目难忘。戏中角色即便阵营对立,多方生死角逐,但其中并没有立场简单的刻板人物,每个人都有着复杂的背景和动机。为了写活这些人物,阿亚德参考了二十世纪八十年代众多金融业从业者的真实故事及形象,其中罗伯特·梅尔金的人物原型为八十年代末美国最受瞩目的垃圾债券交易员迈克尔·罗伯特·米尔肯(Michael Robert Milken)。

作为阿亚德第一部,也是迄为止唯一一部其中没有任何穆斯林角色的戏剧作品,《垃圾》在更为开阔的语境里触及了资本、欲望、新旧价值观的对冲、当代社会对财富无止境的追求与崇拜等诸多议题,而他始终密切关注的种族与自我认同问题,在这部戏里则是通过犹太裔、亚裔、非裔、意大利裔、爱尔兰裔等其他族裔角色加以延伸和展开。

《垃圾》2016年8月在加州拉霍亚剧院首演,2017年11月进入百老汇,在薇微安·贝奥蒙特剧院连演七十七场。2018年该剧获得爱德华·M.肯尼迪戏剧奖,以及托尼奖年度最佳戏剧奖提名、外围评论人协会奖百老汇杰出新剧奖提名。2017年底,美国著名新闻从业者、政治评论人比尔·莫耶斯在他与阿亚德的对谈中高度评价《垃圾》,认为该剧“不只是历史,而是预言。是一部关于谁在及如何掌控美国的圣经般的叙事”。

2015年,《经济学人》杂志的一篇评论写道,阿亚德的创作“在今日极其重要,就如索尔·贝娄、詹姆斯·法雷尔和弗拉基米尔·纳博科夫在二十世纪捕捉到的关于移民经验的作品一样重要”。莫耶斯则认为:“我们的时代终于找到了自己的声音,它属于一位巴基斯坦裔美国人——阿亚德·阿赫塔尔。”作为一位仍处于创作旺盛期的剧作家、小说家,阿亚德始终保持着自己对世界的敏锐观察,以及对探索具体问题的不懈坚持,让人有理由相信未来他将给观众和读者带来更多惊喜。

原文作者/陈思安

摘编/张进

编辑/张进