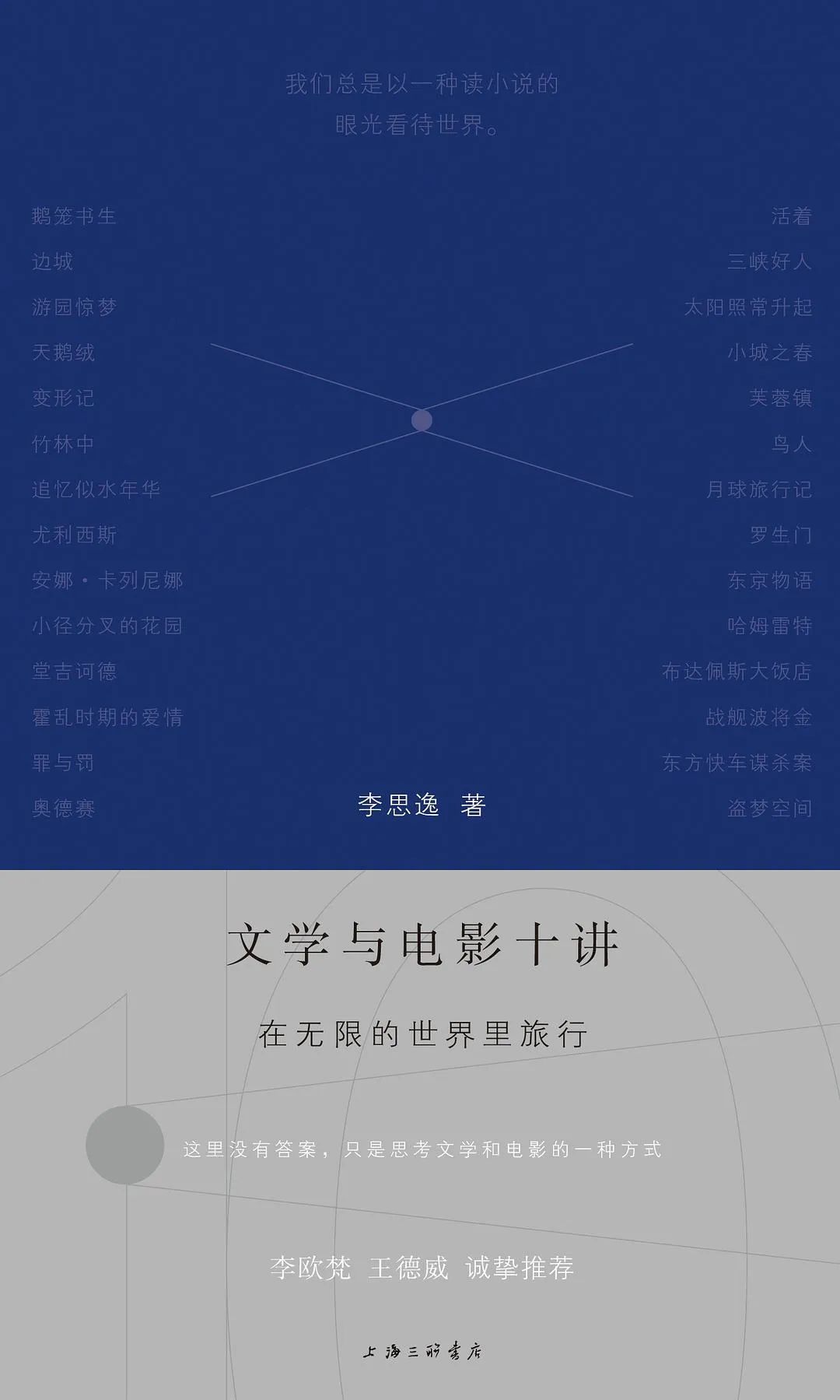

《文学与电影十讲:在无限的世界里旅行》

作者:李思逸

版本:理想国 | 上海三联书店

2024年8月

推荐理由:

关于如何解读电影的佳作可谓汗牛充栋,这些书大多来自电影创作者和研究者。对于阅片量有限且没有理论基础的观众,啃下这些经典,开始电影文本细读还是有一定门槛。青年学者李思逸开设了一门名为“文学与电影”的课,带学生从零开始理解文学和电影的关联。这门课不是文学导论,也不是关于电影的系统研究,更像是重新见证文学的变化、电影被发明,把握二者互相纠缠的线索以及相关的哲学背景。这本书正是由这门课的内容发展而来。

正如李思逸在自序中所写的:“大家都能从网络上找到各种各样的资源,其中不乏对文本的精彩阐释、对理论的详尽梳理。作为大学老师,若还相信自身存在的价值,就必须向学生证明:读一本书、看一部电影、上一堂课,以及由此引发的思考和讨论,它们无法被视频和播客完全替代。”这种“不可替代性”体现在他的跨学科背景。从人文班到文化研究,他摸索出一种借助哲学中的思想实验和隐喻来重构知识版图的路径。所以当他对文学和电影做跨学科比较时,也采用类似思想实验的方式把不同的知识点串联起来,或者变换实验的参照系重新探讨既有的问题。相比专业的学术理论,他更想呈现这种思考方式和理解路径。他没有用现成的理论、概念去框定对文学、电影的理解(它们本来也是阅读思考的主观产物),而是还原为什么某种说法会出现,其中有哪些疏漏?

“现代性”是李思逸在这本书中不断回扣的主题。电影本身就是现代社会的产物,反过来电影也更新了人类对时间和空间的体验。他回顾了现代人在时空认知、感性经验和审美意识方面的诸多嬗变如何受到电影影响,也通过分析具体作品,来阐释电影如何扮演时代精神的同谋。

撰文/王菡

编辑/荷花

校对/刘军