2017-2024

七年,能够发生什么?

74位中传新闻传播学部官微编辑

从这里出发

从校园走向社会

从中传走向世界

▲ 学部君的回忆

过去与未来就此联结

TA们带着满腔热血和练就的一身本领

奔走在无数个前方

用一篇篇报道,一帧帧画面

为第二十五个中国记者节增添荣光

个体与时代在此交汇

TA们于百舸争流中手把红旗

争当党的政策主张的传播者

时代风云的记录者

社会进步的推动者

公平正义的守望者

今天,TA们再次回到这里

讲述“我们”和官微的故事

更是“我们”和时代的故事

2018年,刚入学的董志奎通过宣讲了解到中传新闻传播学部官微。怀揣着对新媒体创作与运营的好奇与热情,他果断报名,通过选拔,正式与官微结缘。

▲ 董志奎,2018级新闻与传播硕士

现就职于中共上海市纪委监委宣传部

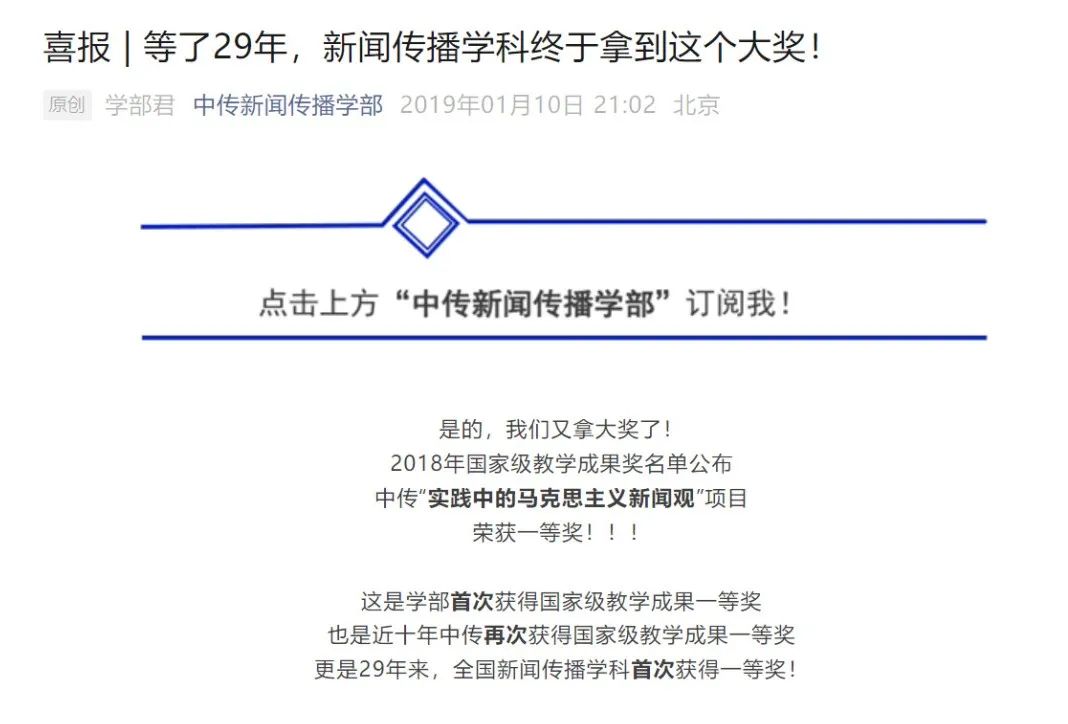

与创作“较劲”,对作品“用心”。作为官微初创时期的编辑,董志奎见证了官微从稚嫩到成熟的蜕变,“那时候,老师们带着大家在官微的运作机制还有整体风格等方面做了许多探索。”谈及印象最深的一篇推文,董志奎直言是《喜报 | 等了29年,新闻传播学科终于拿到这个大奖!》。

▲ 董奎志作品《喜报 | 等了29年,新闻传播学科终于拿到这个大奖!》

这篇文章详实记录了学部首次获得国家级教学成果一等奖的过程。仔细阅读这条五年前发布的推文,可以感受到结构之精妙和行文之通顺,其中的巧妙构思仍然能够为今天的编辑们所借鉴。这些无不证明着董志奎创作时的用心。

“这篇推文大概改了五六遍吧,因为这个奖项的分量太重了,学院特别重视,几乎所有老师都参与了审稿,打磨了很久。”

▲ 谢意,2018级广播电视硕士

现就职于央视

博观约取,方能厚积薄发。同一批进入官微的谢意,也在这段推敲选题、打磨字句的日子里汲取了丰厚的营养,“这是一种从你开始学会走路,到你可以自己走,再到可以慢慢跑起来的那种感觉。”

▲ 谢意(右一)《开讲啦》拍摄期间工作照

2021年毕业后,谢意在《开讲啦》节目组担任编导。从曾经的编辑到如今的编导,变化的是身份,不变的是谢意心中对传媒行业的敬意与初心。

面对媒体环境和传播手段的变革,谢意认为,自己在官微工作的经历是不可多得的宝贵财富,“虽然做节目主要采用视听语言,但文本逻辑同样非常重要,我在官微学到的本领如今用起来仍然是前沿的。在我心目中,官微永远年轻。”

▲ 刘思奇,2019级广播电视学硕士

现就职于浙江卫视新闻中心

对于官微的前沿性,2019级编辑刘思奇也深有感触,“进入官微后,我越来越意识到,我们的责任不仅是做好推送,更是需要立足于媒体头部院校的头部平台来做好价值引领,所以我们的内容必须有代表性、前瞻性。”风起扬帆勇逐浪,千锤百炼自从容。从学部官微出发,抵达梦想的彼岸。毕业后,刘思奇入职浙江卫视新闻中心,胸怀热爱继续奋战在新闻一线。

▲ 刘思奇在第五届中国国际进口博览会现场

意义大于意思,引领大于迎合。官微最重视的永远是对编辑的眼界广度和站位高度的培养。做,就要做到最好,这个理念已经深深融进每位学部君的“血液”。

心有所信,方能笃行。官微是筑梦之地,编辑们在这里记录他人故事的同时,也记录着自己的无限可能。2021级编辑殷乐仍然清楚记得创作《人物 | 戎融:一起揭秘“明星辅导员”背后还有哪些角色》时的细节。

当时正值期末,面对不足一周的截稿时间,殷乐首先安排好了官微工作和期末学习两者的规划,随后便全身心投入到采编工作中。在短短几天内,殷乐就完成了对14位嘉宾的采访。

▲ 殷乐,2021级国际新闻学硕士

现就职于人民日报

推文发布后的当天晚上,殷乐的朋友圈就被刷屏了。回忆起当时的感受,她难掩兴奋之情:“记录他人的故事,自己也会感到快乐。”这段宝贵的经历让她对新闻工作的实感和价值有了更深刻的认识,这种采编实践带来的意义是具有延续性的。初心如磐,行稳致远。

“我给自己的要求就是一定要做得很完美,就是要能过自己这关,也能过其他人那一关,让大家都觉得满意”,回想起在官微的工作经历,卫睿杰提起一篇自己的作品——《公益|每年104部无障碍电影是怎样炼成的?》曾被评为四部委指导下200个高校思政类重点建设公众号的“十佳”原创内容。面对主题策划,如何做出喜闻乐见、耳目一新的作品是卫睿杰需要突破的地方。

▲ 官微获奖作品《公益|每年104部无障碍电影是怎样炼成的?》

没有技术,就主动学习技术。不论是敲代码,还是改设计,每一次细节上的微调可能意味着所有文件的重新上传、修改。身边朋友曾以麻烦复杂为由劝她放弃,但她坚定回绝了,“我说不行,这都是我的心血,你说让我放弃就绝对不可能。”

▲ 卫睿杰(左二),2021级新闻与传播专业硕士

现就职于新浪微博

事实上,反复打磨的过程实际上就是在不断逼近完美。在收到同学、老师等各方对稿件的积极评价后,卫睿杰也倍受鼓舞,“当你有好的创意,或者你想去做尝试的时候,不要害怕去迈出第一步,只要你敢迈,后面你就能迈出很多步”。

“官微最鲜明的一个导向就是反对平庸”,2019级编辑何旭东在官微工作以来最大的收获,就是学会在不出错的基础上尽可能做到出彩。电视学院党委书记曾祥敏老师就常向编辑们强调亮点的重要性,“和其他的校园媒体比、和过去的稿件比,你的优势在哪?你的独特性在哪?”

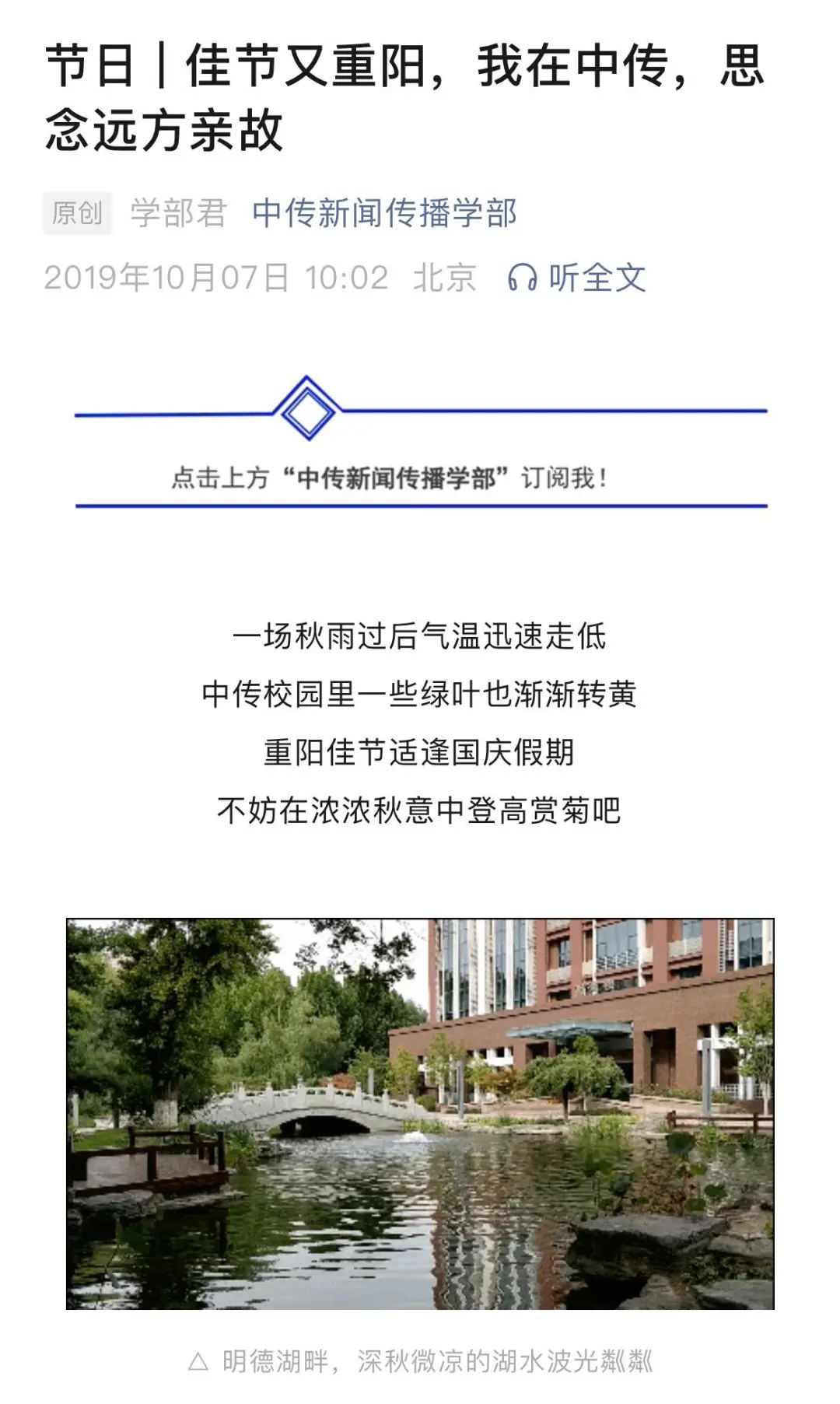

▲ 何旭东作品《节日|佳节又重阳,我在中传,思念远方亲故》

秉承着精品意识,何旭东将节日日常推文与学院同学在北影节获奖的作品联系起来,突破了常规稿件的循规蹈矩——“有的时候可能过去一直都是这么干的,今年继续维持当然不会出错,但是我们需要有推陈出新的想法和能力。”

“作风严”,这是何旭东给学部君打下的标签。他随后解释道,作为一个以学生为主的学院组织,学部君的编辑团队人数并不多,但纪律性强、严谨性强。每一篇推送,无论大小,都是严格落实三审三校的流程规范——编辑同学交叉审校,再是主编审,最后是监制老师审,曾祥敏老师也经常在群里给出自己的意见,甚至四审、五️审都是常有的事。

▲ 何旭东,2019级国际新闻学硕士毕业生

现就职于中国兵器工业集团公司(北方工业)振华石油控股有限公司

学部君的“作风严”不仅在何旭东口中,更深深烙印在几乎所有老编辑们的做事习惯与工作态度里。殷乐曾经也不明白,这么多道审核流程会不会太慢?到底有没有作用?直到她真正步入工作岗位,才慢慢体会到,严谨的遣词造句与审校流程都是记者的“基本功”,是万万不能“松动”的。

龙泠宇也有类似的感受,他如今就职于新华社音视频部,带着在官微练就的“火眼金睛”,为每一个字、每一句话、每一帧镜头把关。“现在同事们甚至会说,只要是我做的稿件,就会觉得特别放心。”

▲ 龙泠宇,2019级新闻与传播专业硕士毕业生

现就职于新华社音视频部

龙泠宇的重要工作内容之一是总书记报道,意义重大,任务艰巨。他用专业态度完成每一次任务,以准确严谨为基石,构筑了一篇篇高站位、大格局、重情怀的作品。

▲ 龙泠宇编导作品

微视频《总书记和我们一起“忙年”》

如今的老编辑们在各自的工作岗位上,延续并发扬着这份宝贵的“严谨”,但身在其中时,他们也难免抓耳挠腮、胆战心惊。董志奎回想起来,“最难的就是想标题。老师们对标题要求很高,基本上每篇都要修改,有的甚至要改四五遍,而且又是在短时间内要完成修改,用曾老师的话说就是‘感觉脑花儿在激荡’。”

▲ 点击聆听语音,体验学部君的“头脑风暴”时刻

官微的老师们向来是“高标准、严要求”。但这段反复打磨修改的“痛苦”经历在董志奎如今看来,都是扎实的沉淀,为他走上工作岗位打下了基础。现在的董志奎就职于上海市纪委监委宣传部,成了优秀的“笔杆子”。今年,他参与撰写的文章两度登上《中国纪检监察报》头版。尽管他进入部门工作的时间不长,但在他的身上却几乎没有什么“新人”的本领恐慌,因为学院官微始终与专业媒体看齐,每一位编辑也始终以专业媒体人的标准完成工作。

▲ 董志奎参与撰写的文章《上海将发展新质生产力要求列入监督台账 解决难点 打通堵点》

董志奎说,“在官微,哪怕你最终改出来的东西并不完美,但至少比之前的版本要好一点点。”其实,学部君们的许多个时刻,恰恰就是在为了这“好一点点”而绞尽脑汁、反复打磨。这“一点点”并不多,但很值得。

从官微的实践课堂走向新闻的第一现场,刘思奇说:“蹲下去深入一线,永远是最重要的。”

杭州的七、八月是一年中最炎热的时期,为了拍摄坚守在工作岗位的特种设备检查师,刘思奇穿着里三层外三层的防护服,戴着面罩和头盔,跟着拍摄对象钻进洞口只有40厘米的大型液化气罐。汗水浸透了衣衫,气味刺鼻难耐,两位摄像全都中暑,采访对象反复劝说她不用跟着检测了,但她仍然坚持,“我心想,作为记者,如果不真正感受他们的生活,我的选题没办法真实地呈现,首先过不了自己心里这一关。”

▲ 刘思奇进行蹲点报道《高温下的坚守》

此后每每回忆起这次采访经历,刘思奇总会觉得这就是记者的价值和意义。以真心换真心,用真情换真情,镜头和笔记录下的真实,是任何AI都无法取代的底气。

▲ 刘思奇在抗击台风“轩岚诺”的一线现场

2020级编辑余珊珊感谢老师们过去的培养,“加入官微的第二个学期正值建党100周年,自己参与了许多特色类的推送,每一次曾老师都会反复强调大局观念和站位意识。”这样的经历开阔了余珊珊的眼界与格局,也让她对家国情怀有了更深的感悟。

▲余珊珊(左一),2020级广播电视学硕士毕业生

云南省怒江傈僳族自治州纪委州监委选调生

“报考选调生,有些人会有畏难的情绪,但是我没有。”毕业以后,余珊珊选择报考家乡云南省的选调生,在怒江州的村落开启了自己的驻村之旅。入户走访、定点慰问、帮助辍学失学的留守儿童、在极端天气中值班守护......行走在田间泥泞里,扎根在基层群众间,她的心与这片土地紧紧相连。

▲ 余珊珊入户走访,了解村民们的家庭情况

生长在海拔2300多米山岭的天麻是村民们的脱贫作物,每年11、12月份成熟。去年,天麻滞销,寒冬腊月里,余珊珊和驻村队友们跟着村民一起,沿着湿滑陡峭的山脊攀登上山挖天麻。之后,余珊珊又发挥专业所学,拍摄宣传推广视频,并与队友们共同发出消费帮扶倡议书,最终成功将百余斤天麻销售到大江南北,助农增收。

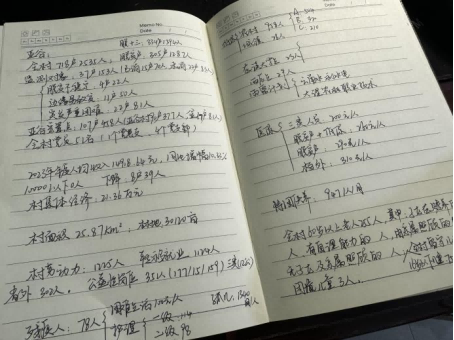

▲ 余珊珊的驻村笔记

在官微磨练的笔头也延续至今,余珊珊在中共中央组织部主管网站“共产党员网”上发表了多篇文章,分享自己的驻村心得。沃野里埋下的小小种子开出了“实干”之花,在高山峡谷间馥郁留香。

▲ 余珊珊在“共产党员网”上发表多篇文章

以国际新闻学硕士研究生的身份入职兵器行业的石油公司(振华石油控股有限公司)担任团委书记,何旭东说自己从“批判的武器”转向了“武器的批判”,推动青年国际交流、向世界讲好中外青年友好故事是他工作中的重要部分。

今年八月,来自伊拉克的振华石油工程师阿里(中文名李赫)受邀参加2024世界青年发展论坛。论坛结束后,何旭东与同事们一起将阿里撰写的文章整理成中文,刊登在《中国青年报》上,把世界青年在中国的故事讲给更多人听。

▲ 何旭东参与撰写的文章《伊拉克青年代表自述:在中国,发现青春的更多可能》

十月一日当天,何旭东在朋友圈看到一条特殊的动态,是另一位来自伊拉克的友人发文庆祝中国国庆节,祝福中伊友谊长存。“之前他还在中国义务献血,表示希望自己的血液能够帮助有需要的中国人,那一刻真的被触动到了,”何旭东感慨道,“青山一道同云雨,明月何曾是两乡。”曾经相隔数万里互不相识的人,如今却血脉相连。

像这样跨越国界的动人故事,何旭东还见证了许多许多,你听,在伊拉克、在埃及、在阿联酋......石油滚滚喷涌,工人们振臂欢呼,那是人类命运共同体的声音传来的回响。

从“我”和官微的故事

到“我”和中国的故事、和世界的故事

如果你问故事的起点是什么?

以初心、以使命回答

如果你问故事的终点在哪?

从这里到祖国需要的地方

七周年,再出发

让我们牢记习近平总书记重要回信精神

努力成为能够担当民族复兴大任的

高素质新闻传播人才

为党的宣传思想文化事业发展作出新的贡献!

采 编/刘湘琪 郭雪南 初玲羽 李婷萱 张 萌 马凝珂

美 编/郭雪南 刘湘琪 李文琳

校 对/高 淼 郭苗苗

主 编/韩 飞 董华茜

监 制/丰 瑞

特别声明:本文为新京报客户端新媒体平台"新京号"作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表新京报的立场及观点。新京报仅提供信息发布平台。