供图、支持/上海博物馆 撰文/采薇

宋元时期,中国的瓷器就已远销至西亚和北非。

在欧洲,早在十字军时代(1096年-1291年),欧洲人便在近东辗转获取中国瓷器;而长达200多年的十字军东征,重组了当时的欧亚势力和世界格局,受到打击的阿拉伯势力,凭借擅长航海的经验,更为重视经营东方的贸易,以至从12至15世纪,在中国东南沿海-印度洋-红海-非洲东海岸之间,形成一个陶瓷外销的区域——中欧之间的陶瓷贸易一直到大航海之前,都需在近东地区做一个中转。

由于蒙古游牧民族的背景,元代统治者对交通和贸易非常重视,除不断健全和发展欧亚大陆之间的交通系统,还设立专门管理海上贸易的市舶司,海上丝绸之路得以畅通。当时,从中国到土耳其,“行万里如出邻家”。马可·波罗从中国返回故乡时,途经伊斯坦布尔,在那里的集市上看到了大量的中国丝绸和瓷器。而来自西亚的彩绘原料钴、瓷器订单中对造型和纹饰的需求等因素也传到中国,促成元青花代替影青等单色釉,成为流传至今的经典中国符号。

据奥斯曼帝国文献记载,苏丹苏莱曼一世(1520年-1566年在位)曾五次向中国派遣使者,带回大量中国瓷器。现存放于托普卡帕皇宫博物馆里的上万件中国瓷器,包括了景德镇窑、龙泉窑、漳州窑等多种类型,涵盖了自元至清六百余年中国外销西亚瓷器的全貌。当时,瓷器经埃及、土耳其等国,以外交礼物和旅途购买的方式传到欧洲,一般只有国王、教皇等人才有资格使用。

01

明代前期-外交朝贡、官方海禁、

民间走私-葡萄牙

元朝灭亡后,1511年葡萄牙人占领马六甲之前,正值我国的明代。当时,我国制瓷业形成景德镇一枝独秀的局面,明初设立的景德镇御器厂(即御窑厂)生产的官窑瓷器,形成永乐(1403年-1424年)与宣德(1426年-1435年)两朝的青花烧造黄金期:永乐年间,景德镇官窑多达58座,每天雇用上万名工人进行生产,即便如此仍供不应求,朝廷只好将部分订单转给民窑——国外很多博物馆都收藏有永乐年间生产的青花龙纹瓶,那些凌空而起的飞龙无不展示着大明王朝上升时期意气风发的气势。

永乐时期奉行“厚往薄来”的外交政策,派遣郑和六下西洋(1405年-1433年),以消耗船只数百、人员上万的代价,大扬国威,令外国来朝。在满剌加(今马来西亚马六甲),郑和特设仓库、储存货物,两国商船常随使节往返。明人屈大均《广东新语》中记载,满剌加使节到广州后,往往有两、三艘商船尾随而至,待使节进京朝贡,其商船已先载货物返回,日渐形成事实上的“朝贡贸易”,甚至兴起了琉球王国这样的“中介商”,以上贡大明朝廷为名,到东南亚各地进行买卖,充当中国与东南亚之间贸易的中介商。“

据琉球《历代宝案》记载,1419年至1470年,琉球王国发往东南亚的21艘船只中把青瓷器作为礼品送出的情况为:暹罗28次、巨港7次、爪哇5次、马六甲9次、苏门答腊2次,朝鲜1次。整个15世纪,琉球至少将95000件青瓷器作为礼物送给东南亚国家。”

在第四、第五次下西洋时,郑和船队到达东非的木骨都束(今索马里首都摩加迪沙)、马林迪(今肯尼亚港口)和布腊瓦(今索马里南部城镇),随同郑和下西洋的费信在《星槎胜览》中记载了亚非诸国使用中国瓷器的情况。

据《明太祖实录》卷七十记载,为防御倭寇侵扰,洪武四年(1371年)明太祖朱元璋下诏濒海居民不得私通海外,然而,势不能禁。临海商人、地方豪族和一些官吏“往往私自造船下海”,与诸番夷相通货,民间商船在海上可谓畅通无阻,海上私人贸易也在弘治(1488年-1505年)、正德(1506年-1521年)时期发展的愈发繁荣。

16世纪,东亚海域迎来激烈动荡之际,大明王朝的朝贡贸易、官方海禁和民间走私遇到了从葡萄牙远道而来的船只。

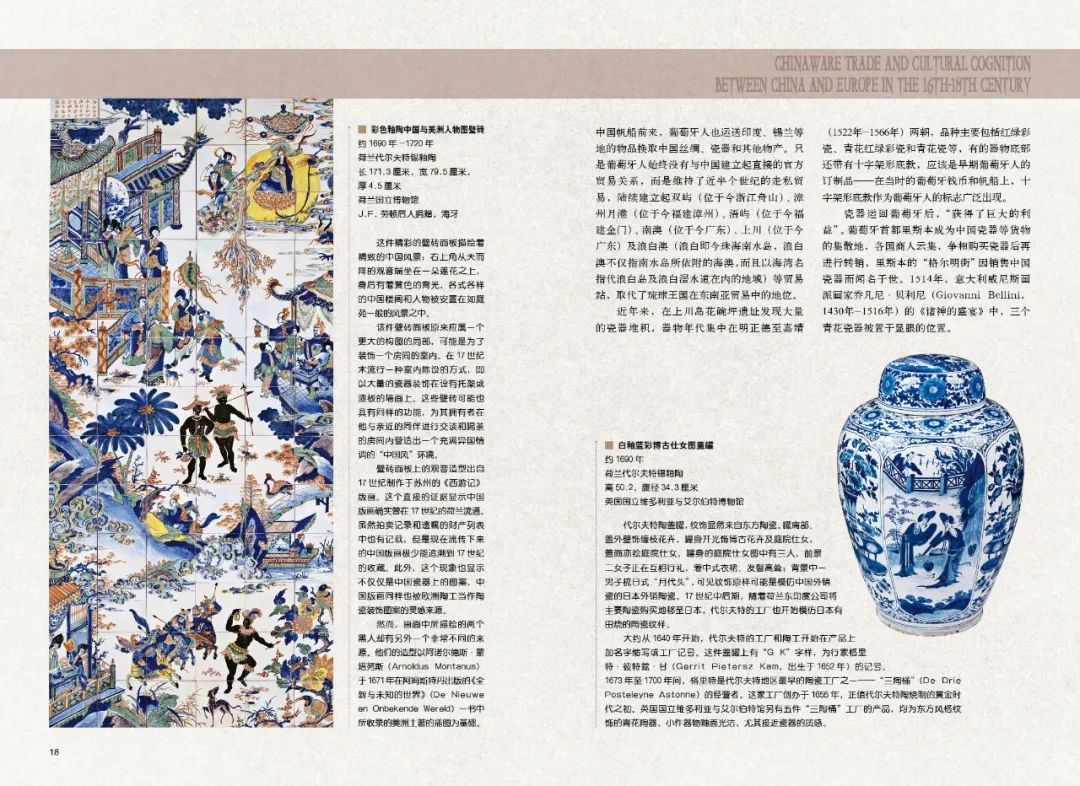

1498年,达伽马的船队绕过好望角到达印度,拉开了世界全球化的大幕;1511年,葡萄牙人占领马六甲。葡萄牙人占领马六甲后,每年仍旧有中国帆船前来,葡萄牙人也运送印度、锡兰等地的物品换取中国丝绸、瓷器和其他物产。只是葡萄牙人始终没有与中国建立起直接的官方贸易关系,而是维持了近半个世纪的走私贸易,陆续建立起双屿(位于今浙江舟山)、漳州月港(位于今福建漳州)、浯屿(位于今福建金门)、南澳(位于今广东)、上川(位于今广东)及浪白澳(浪白即今珠海南水岛,浪白澳不仅指南水岛所依附的海澳,而且以海湾名指代浪白岛及浪白滘水道在内的地域)等贸易站,取代了琉球王国在东南亚贸易中的地位。

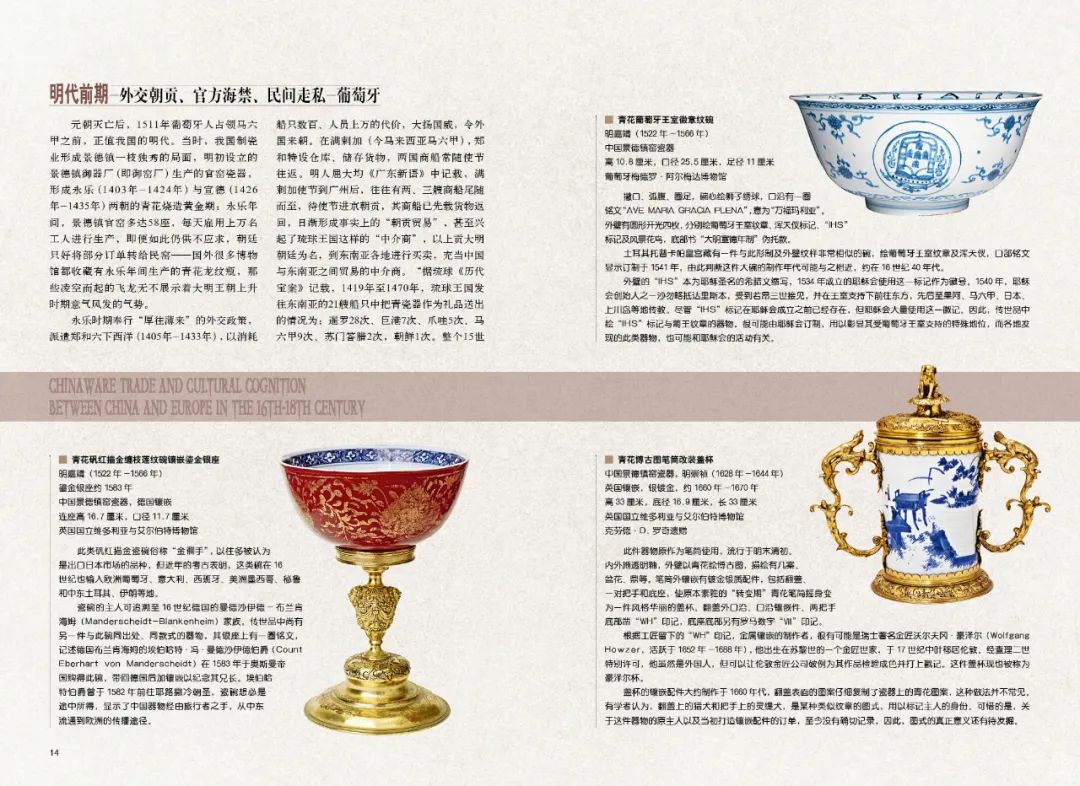

近年来,在上川岛花碗坪遗址发现大量的瓷器堆积,器物年代集中在明正德至嘉靖(1522年-1566年)两朝,品种主要包括红绿彩瓷、青花红绿彩瓷和青花瓷等,有的器物底部还带有十字架形底款,应该是早期葡萄牙人的订制品——在当时的葡萄牙钱币和帆船上,十字架形底款作为葡萄牙人的标志广泛出现。

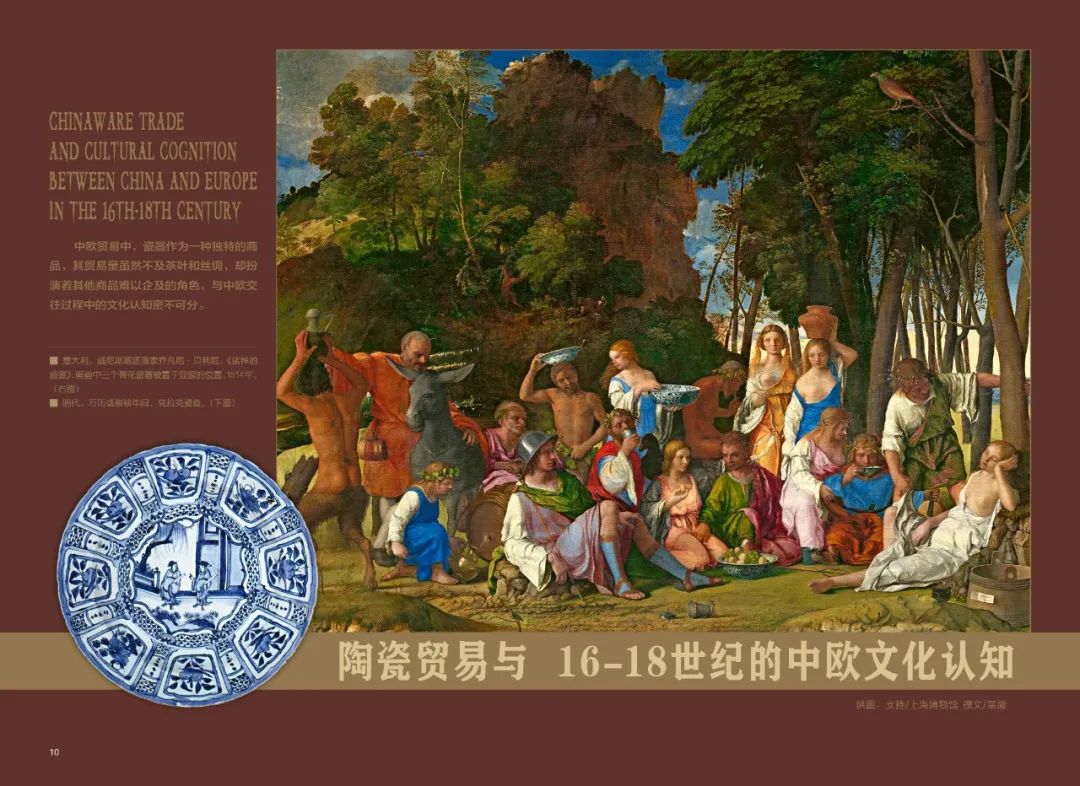

瓷器运回葡萄牙后,“获得了巨大的利益”。葡萄牙首都里斯本成为中国瓷器等货物的集散地,各国商人云集,争相购买瓷器后再进行转销,里斯本的“格尔明街”因销售中国瓷器而闻名于世。1514年,意大利威尼斯画派画家乔凡尼·贝利尼的《诸神的盛宴》中,三个青花瓷器被置于显眼的位置。

02

明中后期-隆庆开海、互贸频繁、

定样烧制-荷兰

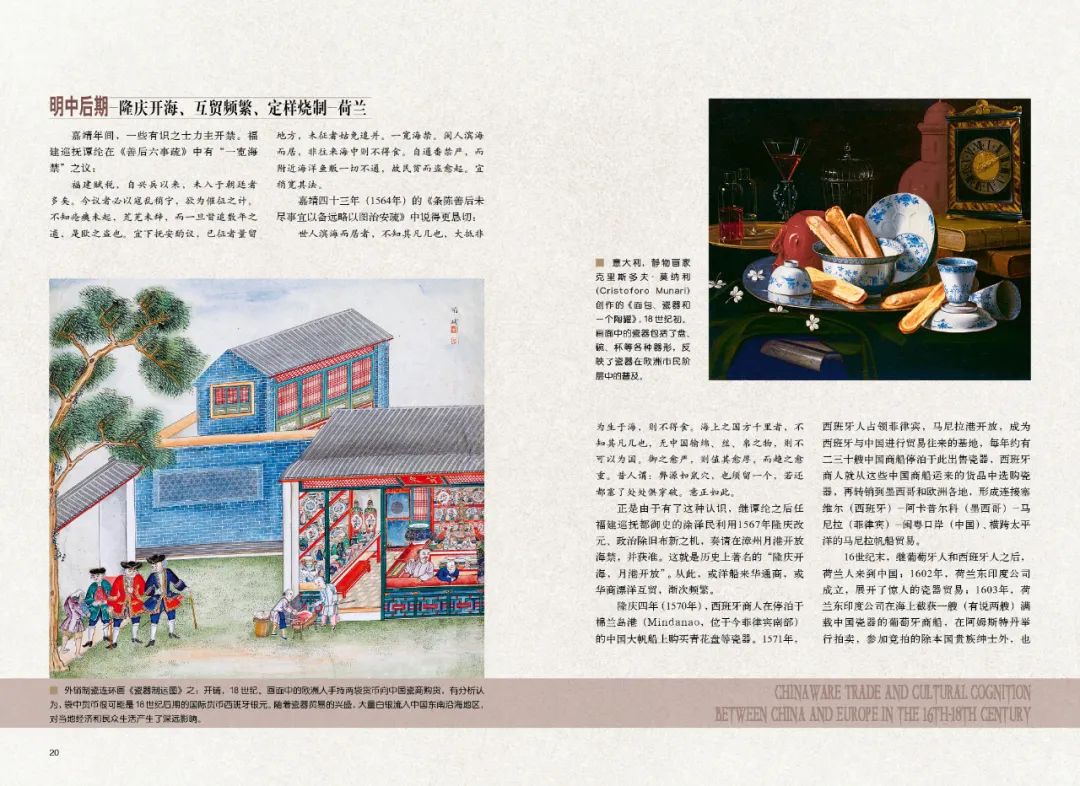

嘉靖年间,一些有识之士力主开禁。福建巡抚都御史的涂泽民利用1567年隆庆改元、政治除旧布新之机,奏请在漳州月港开放海禁,并获准。这就是历史上著名的“隆庆开海,月港开放”。从此,或洋船来华通商,或华商漂洋互贸,渐次频繁。

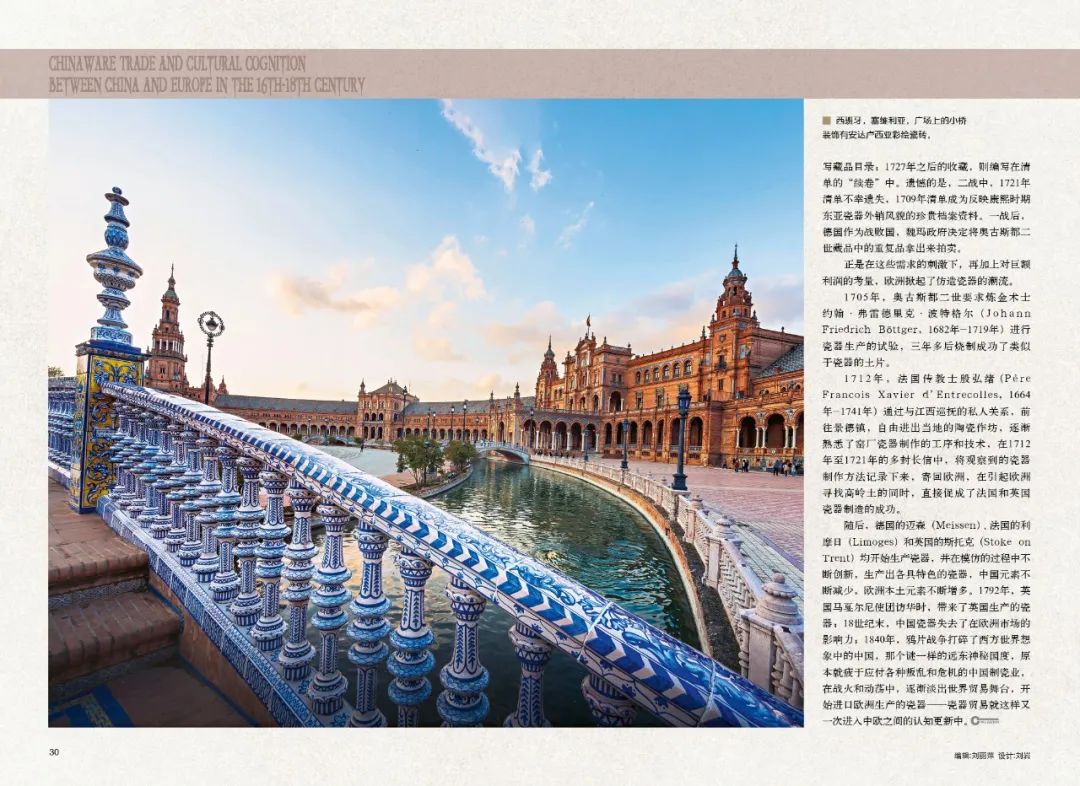

隆庆四年(1570年),西班牙商人在停泊于棉兰岛港(位于今菲律宾南部)的中国大帆船上购买青花盘等瓷器。1571年,西班牙人占领菲律宾,马尼拉港开放,成为西班牙与中国进行贸易往来的基地,每年约有二三十艘中国商船停泊于此出售瓷器,西班牙商人就从这些中国商船运来的货品中选购瓷器,再转销到墨西哥和欧洲各地,形成连接塞维尔(西班牙)-阿卡普尔科(墨西哥)-马尼拉(菲律宾)-闽粤口岸(中国)、横跨太平洋的马尼拉帆船贸易。

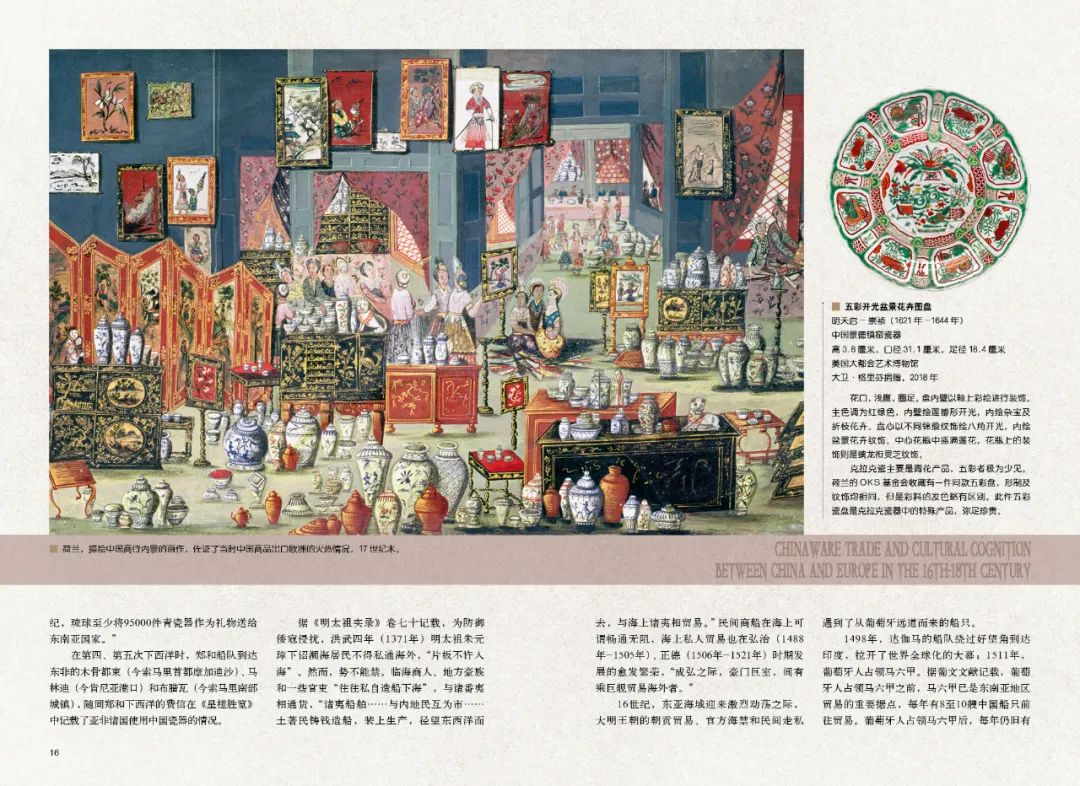

16世纪末,继葡萄牙人和西班牙人之后,荷兰人来到中国;1602年,荷兰东印度公司成立,展开了惊人的瓷器贸易;1603年,荷兰东印度公司在海上截获一艘(有说两艘)满载中国瓷器的葡萄牙商船,在阿姆斯特丹举行拍卖,参加竞拍的除本国贵族绅士外,也有英国国王詹姆士一世和法国国王亨利四世差遣的使者;1610年,一艘荷兰商船抵达广州,购回瓷器约一万件;1614年,一艘荷兰商船从广州载运瓷器七万件至阿姆斯特丹,后转销欧洲各地——至此,欧洲与中国的瓷器贸易,被新的垄断者荷兰控制。

据相关统计,“1604年至1657年,运往欧洲市场的中国(高级)瓷器超过三百万件”,如果说“葡萄牙的功绩只是‘让中国商品在西欧有了一种缓慢的传播’……真正使瓷器大量进入欧洲市场的是17世纪的荷兰人,欧洲瓷器贸易的中心也从里斯本转向阿姆斯特丹。”

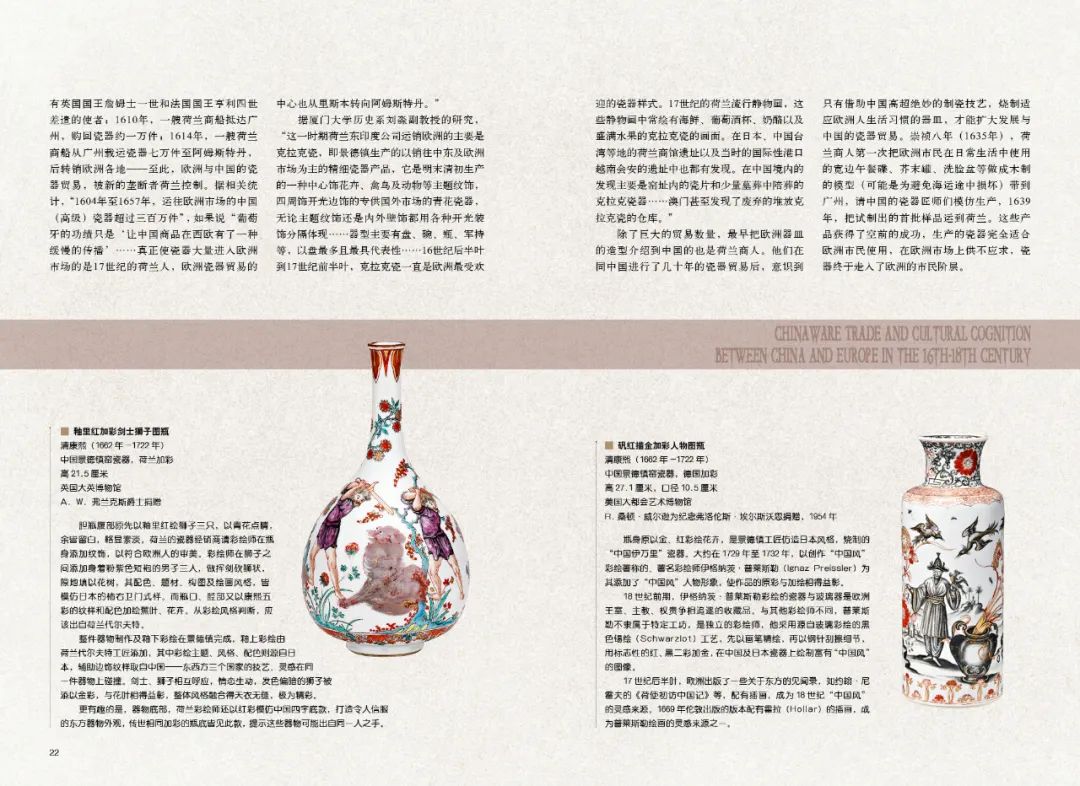

据厦门大学历史系刘淼副教授的研究,“这一时期荷兰东印度公司运销欧洲的主要是克拉克瓷,即景德镇生产的以销往中东及欧洲市场为主的精细瓷器产品,它是明末清初生产的一种中心饰花卉、禽鸟及动物等主题纹饰,四周饰开光边饰的专供国外市场的青花瓷器,无论主题纹饰还是内外壁饰都用各种开光装饰分隔体现……器型主要有盘、碗、瓶、军持等,以盘最多且最具代表性……16世纪后半叶到17世纪前半叶,克拉克瓷一直是欧洲最受欢迎的瓷器样式。”

除了巨大的贸易数量,最早把欧洲器皿的造型介绍到中国的也是荷兰商人。他们在同中国进行了几十年的瓷器贸易后,意识到只有借助中国高超绝妙的制瓷技艺,烧制适应欧洲人生活习惯的器皿,才能扩大发展与中国的瓷器贸易。崇祯八年(1635年),荷兰商人第一次把欧洲市民在日常生活中使用的宽边午餐碟、芥末罐、洗脸盆等做成木制的模型(可能是为避免海运途中损坏)带到广州,请中国的瓷器匠师们模仿生产,1639年,把试制出的首批样品运到荷兰。这些产品获得了空前的成功,生产的瓷器完全适合欧洲市民使用,在欧洲市场上供不应求,瓷器终于走入了欧洲的市民阶层。

03

明清易代-贸易停滞、取道日本、

重返欧洲-广州

17世纪40至50年代,明清易代,战火殃及景德镇,东印度公司购买景德镇瓷器日益艰难;不但如此,为打击福建、广东、浙江沿海的抗清势力,清顺治十二年(1655年)实施海禁政策,瓷器在东南沿海的外销路线中断,虽然存在着小规模的走私活动,但“种种原因最终导致1657年中荷瓷器贸易的暂时中断”。

在此形势下,荷兰转向日本购买瓷器,导致日本瓷器大量输出。日本最早的外销瓷——有田烧,虽然早期在造型和装饰上都模仿中国青花瓷的样式,但此时在荷兰东印度公司大量订单和严格的质量监督下,进行技术革新,转向釉下青花加釉上红彩的、红蓝两色“伊万里”样式,亦受到欧洲市场的欢迎。而日本技术的革新据说也与中国国内战争造成的景德镇制瓷工匠外流有关。

康熙十七年(1678年),荷兰东印度公司在向中国的订货中,提出要以荷兰生产的陶盘、碟、水罐、细颈瓶、烛台等多种器皿的木样烧制瓷器。随着定烧欧式瓷器的数量的增多,定样瓷的烧制蓝本,改为既携带方便又适于工艺流程需要的定样图纸,进一步推动外销欧洲的定样瓷的发展。18世纪中叶前后,纯欧洲风格的定样瓷在中国外销欧洲的瓷器中独占鳌头,欧洲市场对瓷器的爱好从青花转向彩瓷。

康熙二十三年(1684年)起,清王朝的统治在南方稳固后,重新开放对外贸易,允许欧洲各国商船前来广州,中国瓷器恢复大规模出口。重返欧洲市场的中国,曾一度模仿日本伊万里瓷,生产红蓝两色的彩瓷,被形象地称为“中国伊万里瓷”。其中,在白瓷上直接装饰釉上彩纹样的彩瓷,出口最多,这种瓷一般先由景德镇烧成白瓷,然后运到广州,按欧洲人的要求,根据他们提供的木样或定样图纸,加工彩绘,开炉烘烧,制成织金彩瓷,即“广彩”,成为清代一种特殊的外销瓷。

04

清朝-直接贸易、自行生产、

各具特色-衰落

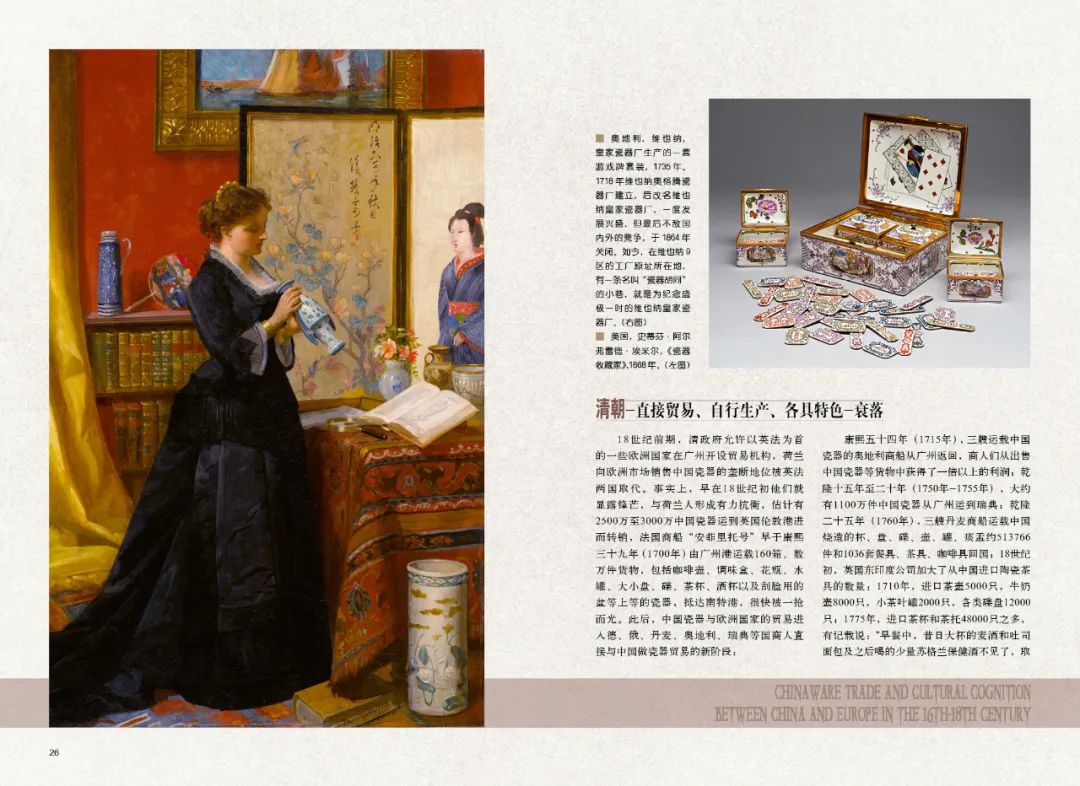

18世纪前期,清政府允许以英法为首的一些欧洲国家在广州开设贸易机构,荷兰向欧洲市场销售中国瓷器的垄断地位被英法两国取代。

事实上,早在18世纪初他们就显露锋芒,与荷兰人形成有力抗衡,估计有2500万至3000万中国瓷器运到英国伦敦港进而转销,法国商船“安菲里托号”早于康熙三十九年(1700年)由广州港运载160箱、数万件货物,包括咖啡壶、调味盒、花瓶、水罐、大小盘、碟、茶杯、酒杯以及刮脸用的盆等上等的瓷器,抵达南特港,很快被一抢而光。

此后,中国瓷器与欧洲国家的贸易进入德、俄、丹麦、奥地利、瑞典等国商人直接与中国做瓷器贸易的新阶段:康熙五十四年(1715年),三艘运载中国瓷器的奥地利商船从广州返回,商人们从出售中国瓷器等货物中获得了一倍以上的利润;乾隆十五年至二十年(1750年-1755年),大约有1100万件中国瓷器从广州运到瑞典;乾隆二十五年(1760年),三艘丹麦商船运载中国烧造的杯、盘、碟、壶、罐、痰盂约513766件和1036套餐具、茶具、咖啡具回国。

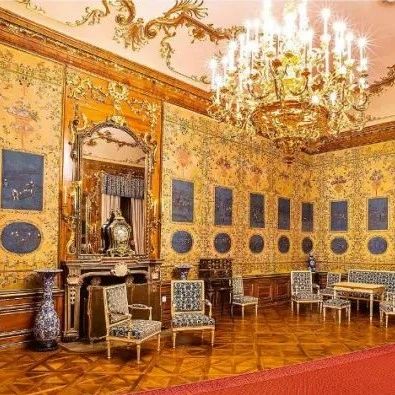

可以说,17、18世纪欧洲贵族阶层的“中国风”潮流中,带有隽永东方韵味的陶瓷成为炫耀财富、展示品位的重要对象,“当时任何一位欧洲贵族、王侯的宫殿中都有中国瓷器收藏和陈设”。

1717年,神圣罗马帝国萨克森选帝侯奥古斯都二世从首相那里得知,北部普鲁士摄政王收藏了一批体量巨大的中国青花瓷后,做出了一个“疯狂”的决定:以波兰·萨克森军队的一个兵团(约有600名骑兵)换取普鲁士摄政王的151件大型中国青花瓷,其代价之“昂贵”难以用正常的交换价值进行衡量,这批瓷器后来也被称为“近卫花瓷”或“龙骑兵瓷”。

正是在这些需求的刺激下,再加上对巨额利润的考量,欧洲掀起了仿造瓷器的潮流。1705年,奥古斯都二世要求炼金术士约翰·弗雷德里克·波特格尔进行瓷器生产的试验,三年多后烧制成功了类似于瓷器的土片。

1712年,法国传教士殷弘绪通过与江西巡抚的私人关系,前往景德镇,自由进出当地的陶瓷作坊,逐渐熟悉了窑厂瓷器制作的工序和技术,在1712年至1721年的多封长信中,将观察到的瓷器制作方法记录下来,寄回欧洲,在引起欧洲寻找高岭土的同时,直接促成了法国和英国瓷器制造的成功。随后,德国的迈森、法国的利摩日和英国的斯托克均开始生产瓷器,并在模仿的过程中不断创新,生产出各具特色的瓷器,中国元素不断减少,欧洲本土元素不断增多。

1792年,英国马戛尔尼使团访华时,带来了英国生产的瓷器;18世纪末,中国瓷器失去了在欧洲市场的影响力;1840年,鸦片战争打碎了西方世界想象中的中国,那个谜一样的远东神秘国度,原本就疲于应付各种叛乱和危机的中国制瓷业,在战火和动荡中,逐渐淡出世界贸易舞台,开始进口欧洲生产的瓷器——瓷器贸易就这样又一次进入中欧之间的认知更新中。

本文节选自《文明》2022.09月刊

特别声明:本文为新京报客户端新媒体平台"新京号"作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表新京报的立场及观点。新京报仅提供信息发布平台。