新京报讯(记者张璐)记者从中国科学院南京地质古生物研究所获悉,该所科研人员与国内外学者合作以古蝉为对象开展研究,相关研究成果于10月26日在线发表于《科学进展》(Science Advances)上。研究结果揭示了鸟类早期辐射(辐射指种类大量增加)事件对昆虫演化的影响,为中生代的“飞行竞赛”假说提供了有力证据。

飞行是动物界极具创新性的运动方式,为飞行动物提供了诸多生存优势,极大地扩展了它们的生存空间和生态位。迄今,仅有昆虫、翼龙、鸟类和蝙蝠这四类动物演化出主动飞行能力。其中,昆虫是最早掌握飞行能力的动物,并且演化出了多样性极高的飞行策略和相应的生态适应。但重建灭绝昆虫的飞行能力非常困难,因此,人们对昆虫飞行能力的演化历史了解得非常有限。

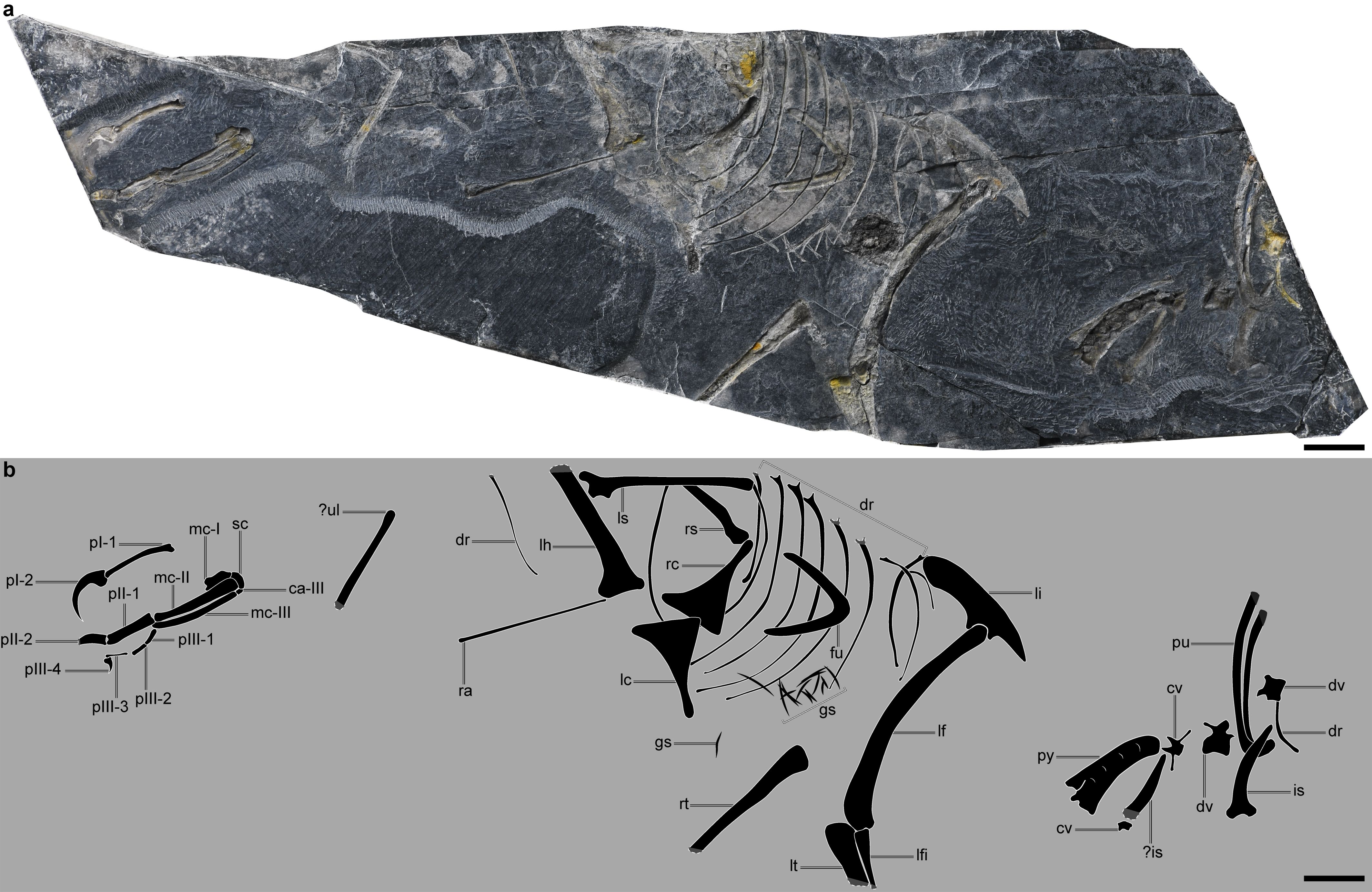

古蝉总科(半翅目)是中生代的代表性树栖昆虫,翅展最长可达15厘米,生存时限从二叠纪晚期到白垩纪晚期(距今约2.6亿年至1亿年)。古蝉和现生蝉类的亲缘关系较近,具有相似的形态特征和飞行机制。它们在中生代非常繁盛,保存了大量的化石记录,因此是探究昆虫飞行能力演化的理想类群。

据中国科学院南京地质古生物研究所研究员王博介绍,此次研究团队建立了古蝉的综合形态特征数据库,构建了古蝉的空气动力学模型,据此定量评估了其飞行性能,阐明了该昆虫类群的飞行能力演化史。

此前,科研人员提出中生代的“飞行竞赛”假说。在晚侏罗世到早白垩世之间,早期鸟类经历了显著的辐射事件,并迅速占据了森林中的生态位。早期的鸟类多为食虫性。随着演化,鸟类飞行能力提升,捕食昆虫能力更强,导致昆虫的飞行能力也相应增强。

“体形硕大的古蝉是鸟类理想的食物来源。”王博说,此次研究发现,侏罗纪、白垩纪之交的古蝉类群演替事件,在时间上与早期鸟类的大辐射相吻合。因此,早期鸟类的繁盛很可能促进了古蝉的类群演替,导致了早期古蝉的衰落以及飞行能力更强的晚期古蝉的崛起。这一结果也为鸟类引起的中生代“飞行竞赛”假说提供了有力证据。

他说,科研人员以此研究推测,鸟类这一新兴飞行动物的起源和辐射,很可能对已有的飞行生物(昆虫和翼龙)产生严重影响。在早期鸟类的辐射过程中,翼龙也发生了明显的演化事件:由体形较小、食虫为主的基干类群,逐渐演替为体形较大、食性多样化的翼手龙类。作为潜在的竞争者,鸟类的繁盛可能促进了翼龙的类群演替。中生代的“飞行竞赛”极大影响了翼龙和昆虫的演化,从而重塑了中生代晚期的空中生态系统。

编辑 刘梦婕

校对 刘军