上海

一百多年前已是人群攘来熙往之地

“魔都”

“冒险家的乐园”

它名号诡谲,魅惑诱人

午夜熄灯之后的“陆家嘴三件套”。云雾笼罩,光怪陆离 | 摄影师@张殿文

人潮汹涌,来来往往

办公楼的格子间,深夜依然灯火通明 | 摄影师@一乙

五光十色,意气扬扬

白玉兰广场与浦东天际线 | 摄影师@carefree狮

如此魔幻的

有张力的

暧昧的

上海

它映照的是

千年浪潮的滚滚而来

百年人潮的自由自在

上海的海,是人生海海

故事要从6000年前说起

01 潮起潮落

上海

东方陆地的出口,西太平洋的尽头

串联无数江湖的长江

在这里奔腾赴海

东海|摄影师@冀峰

面朝万顷平波的东海

贝壳与淤沙被涨潮时的波浪冲到滩涂边

堆积得越来越高

形成了上海独特的古海岸线,冈身

6000年前,上海西部已初具陆地雏形

随着长江泥沙淤积,逐渐向东延展为冲积平原

平均海拔2.19米

一马平川

数据来源:《上海市第一次地理国情普查公报》2017年。图为大金山,上海市域范围内最高点,海拔103.7米

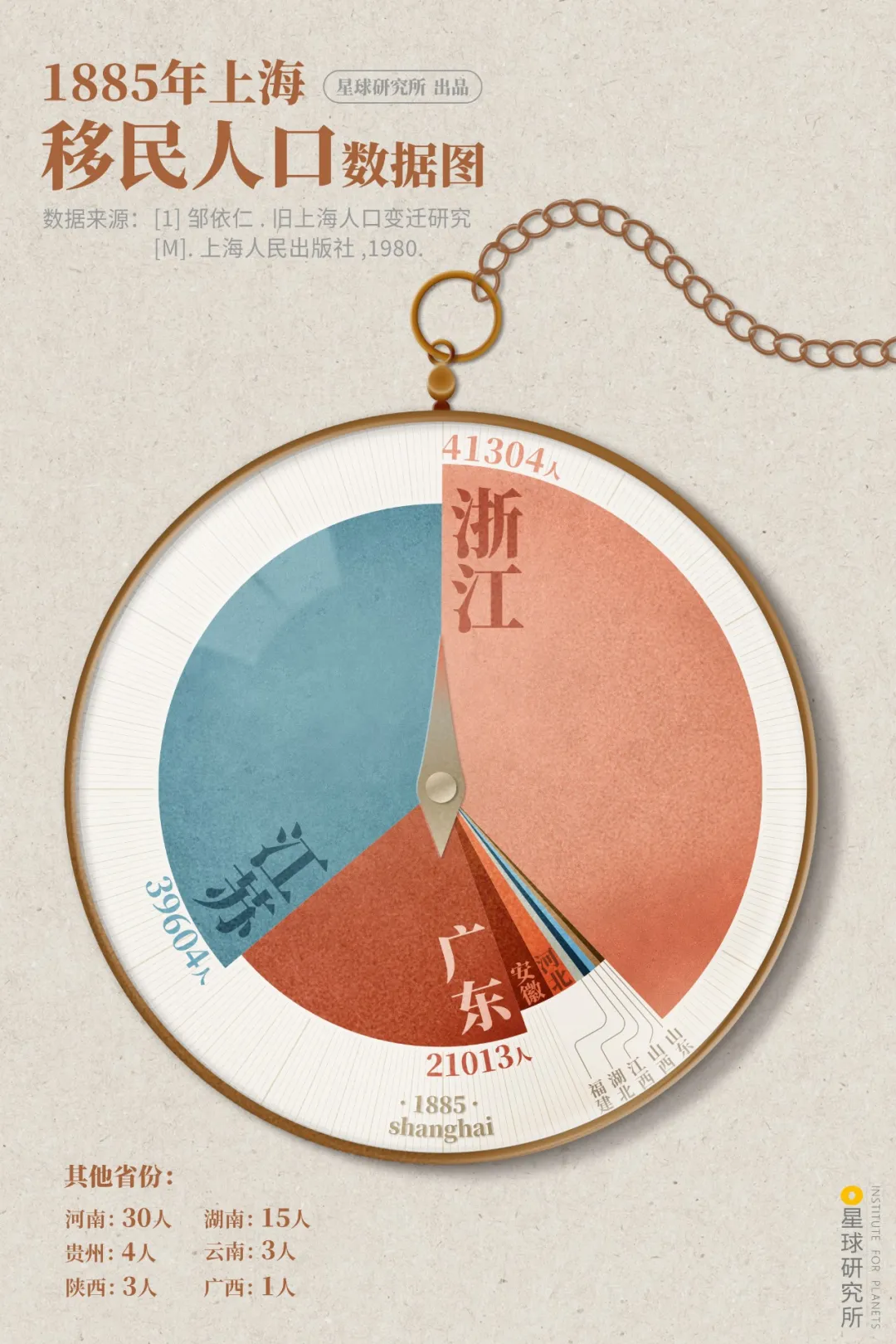

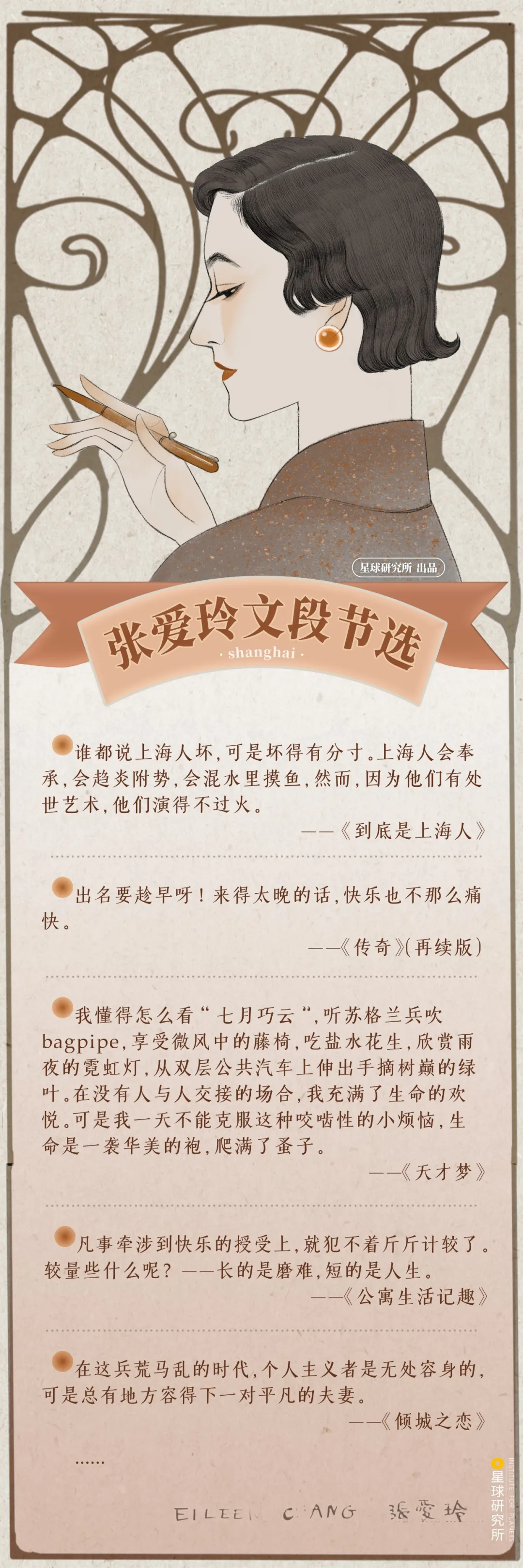

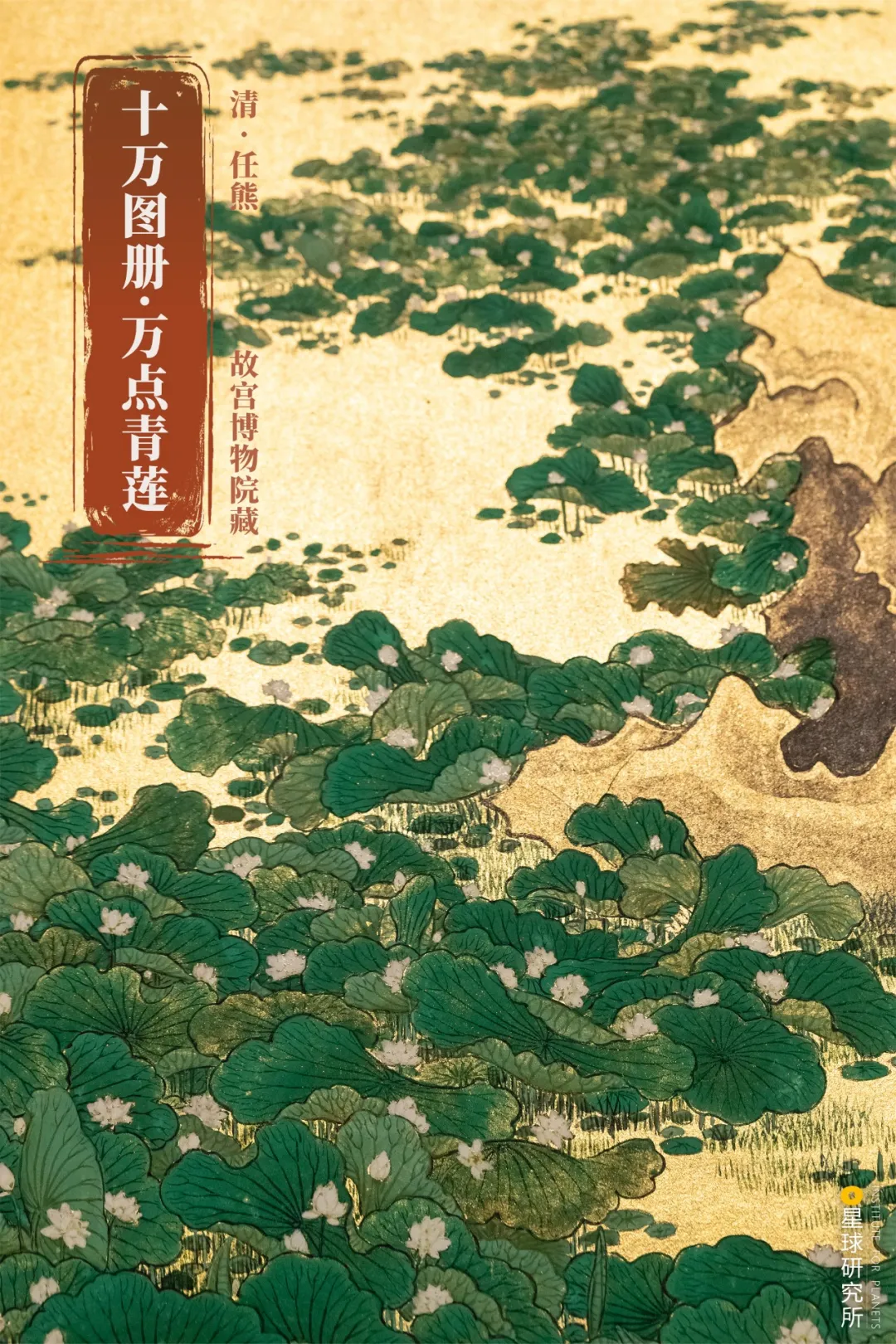

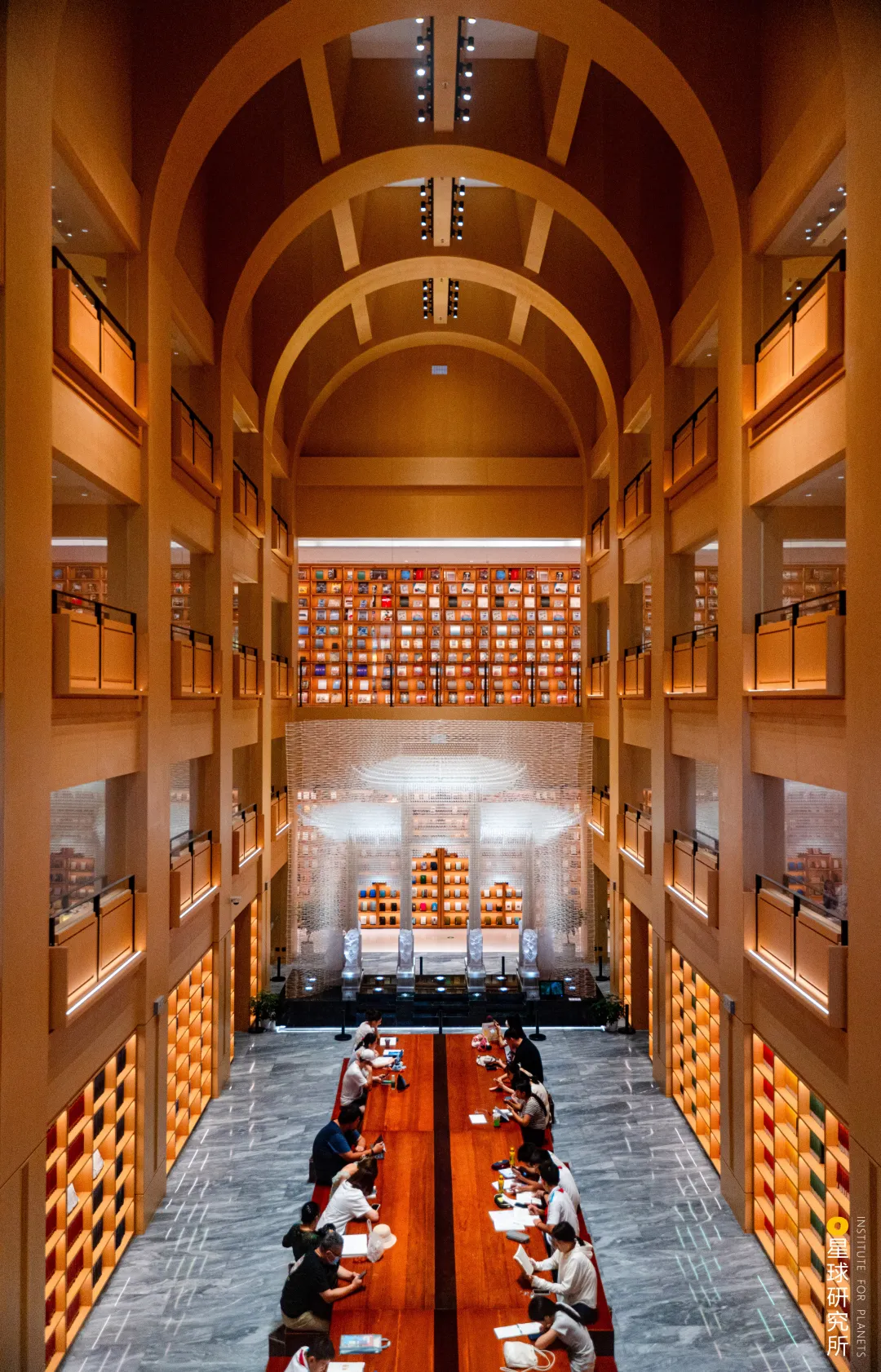

|图片来源@视觉中国 它的东部是片年轻的土地 年岁只有一千余载 水网密布 竹篙撑舟,便是这里最原始的交通工具 位于长江入海口崇明岛上的东平国家森林公园,秋色正浓|摄影师@丁俊逸 明朝,吴淞江下游淤堵,太湖泛滥 人们疏凿范家浜,将黄浦江与吴淞口相连接 于是它取代吴淞江,成为了长江最后一条支流,水量渐大 将这片土地分野西东 上海水系及淞浦交汇示意图 而它的“老东家”吴淞江 在屡屡壅塞和引水改道后,新河道流入黄浦江 两条“头足倒置”的河流彻底改变了上海的命运 淀山湖,黄浦江发源地 1843年,上海正式开埠通商 在闭关锁国的年代,被迫向世界敞开门户 商船、巨轮接连驶向这座城市 吨位较大的船只无法停泊于浅滩 英国人只能驶入宽阔的黄浦江 江海关大楼|摄影师@金良 他们急于向这片封闭的大陆倾销货物 溯吴淞江而上,便是江苏、浙江以及更广阔的内陆腹地 英国人便沿江设立租界、建桥修路 因为直抵苏州,吴淞江在外文地图上有了新的名字:Soochow Creek “苏州河” 吴淞江|摄影师@Greatwj 黄浦江西岸则形成了一片繁华码头 这就是外滩 作为中国近代史某种意义上的起点 外滩标志着西洋文明与东方的一次直接碰撞 请横屏观看,外滩万国建筑博览群|摄影师@在远方的阿伦,制图@梯田/星球研究所 大批洋行、总会、报社、领事馆在此云集 从外滩20号——沙逊大厦(今和平饭店)的转角拐入南京路 酒店、旅馆、百货公司纷纷在此设立 马路两旁百货公司的橱窗与法国梧桐交相辉映 南京路|摄影师@周曾熙 城市的面貌因为这次碰撞开始改变 但不止于此 西方物质文明也带来了现代思潮和文化艺术 从此,上海变成了中华大地上最矜奇立异、自成一派的风景 这片璀璨的滩涂,面临的却是至暗乱世 日本侵华,二次世界大战来临 但因日本尚未与欧美各国宣战 公共租界中西区和法租界成为了“孤岛” 界外哀鸿遍野与界内歌舞升平 地狱与天堂仅一线之隔 苏州河的两岸曾是地狱和天堂。其北岸的四行仓库因坐落在公共租界外,而成为了抗战时期上海最惨烈的战场之一|图片来源@视觉中国,制图@高俪倩/星球研究所 在上海设立租界的百余年时间里 无数国家的流散民众造访此地 带来了多元的宗教、思想和特色建筑 清代前叶,耶稣会便建起了天主堂 十月革命后,流亡的俄罗斯人带来了东正教圣尼古拉堂 二战期间,避难的犹太人设立了犹太教堂 日殖时期,朝鲜有志之士流落上海,成立了大韩民国临时政府…… 请左滑观看,从左到右依次为徐家汇天主堂、新天安堂、唐墓桥露德圣母堂、犹太难民纪念馆(原摩西会堂)、新乐路东正教堂|摄影师@一帆Nikki&蓝月&冀峰&视觉中国&姚璇 左右滑动查看更多 暴风骤雨,邈如旷世 此时的上海 仿佛是一艘跨时代的方舟 以万国底蕴为船骨,以现代文明为桅杆 在人来人往中 它在等待搭乘它的幸运者光临 02 人来人往 谁会登上这座方舟? 开埠之后,除了洋人,来到上海的还有中国各地的移民 太平天国后 动荡年代,时局混乱 人们或携家带口,或只身前来 从广东、浙江、江苏、华北等地涌入上海 奠定了上海最初的人口架构 上海移民人口比例图|制图@梯田/星球研究所 四面八方的人潮 天南海北的方言 五湖四海的菜系 他们带来了一个个微小的本土社会 在上海搭建了一个“浓缩的中国” 上海本帮菜是博采江南众家之长形成的菜系|摄影师@魔都吃货小分队&视觉中国&Mr_Bee,制图@梯田/星球研究所 因为移民急剧增多 人们开始在有限的空间里追求更高效的利用方法 于是出现了联排房屋,也就是弄(lòng)堂 弄堂房子通常为两层:一楼的客堂间和二楼的主卧室,主体一边或两边有厢房。后门进来有做饭的灶披间和楼上的晾台及亭子间。下图为弄堂结构示意图|制图@志鹏/星球研究所 稍高档些的弄堂称为坊 静安别墅|图片来源@视觉中国 简陋一些的称为里 老弄堂与飞穿而过的4号线|摄影师@焦潇翔 更简陋的称为弄 张园掠影|摄影师@王秉瑞 但狭小的里弄,并没有隔绝人们的生活 反而构建了开阔的社交场所 在这里,与西方文化发生直接接触的他们 同时也受到海派文化的滋养 张爱玲的小说被奉为海派文学高峰。下图为张爱玲文段集锦|制图@梯田/星球研究所 “海派”本是高高在上的京派文人对上海的一种不屑一顾 却被他们改写成了具有浓厚市井风情和新潮时髦的文化标签 土洋结合、千姿百态便是海派文化带来的香气 于是,在这里可以看到既古朴灵动又浓艳写实的海上画派 任熊,引领“海上画派”的代表人物之一。下图为其代表作《万点清莲》|摄影师@柳叶氘,制图@梯田/星球研究所 可以欣赏到欧洲班底带来的殿堂级交响乐演出 也可以看到拉扯家常让人捧腹大笑的方言滑稽戏 大型现代舞剧《红梅赞》在上海大剧院隆重上演|图片来源@视觉中国 如今,更是能在黄浦商圈的角落中 寻得脱口秀演出 一番嬉笑怒骂,酣畅淋漓 可谓是平民百姓的止痛良药 脱口秀,上海|图片来源@视觉中国 就这样,永远涌动的潮汐 和永远流动的平民百姓 塑造了这座城市的气息 你听那声音 是躁动的、不羁的 是永不低头,是百无禁忌 是虽然无依无靠,但却自由自在 03 自由自在 在大上海求生 因为资源有限 人们不得不忍受逼仄的生存空间 上海“拉链门”|摄影师@高照 但反而因此 上海也成为了最自由的一方天地 人们既不想冒犯别人,也不希望自己利益受损 在这里,精明并非投机取巧,而是生存必要 于是人们形成了边界和分寸 去守护来之不易的自由 一目了然的“边界”|摄影师@祝昭飞Feizz ① 新的秩序 各行其道、各有千秋 是这座城市拿捏的精妙分寸 摊开今天的上海地图 处处可见它井井有条而又自由发挥的规划风格 在上海宽敞大路和高架桥呈几何数增长的今天 本是租界“跑马道”的许多街道依然被完好保护起来 其中64条风貌街保留原有路形,永不拓宽 作为风貌街之一的愚园路,若干高架从上方飞穿而过,静安中心大厦和久光百货坐镇两旁,金碧辉煌的静安寺矗立在闹市中央|摄影师@肖奕叁 在溧阳路上 本是上海工部局宰牲场的1933老场坊 以外方内圆的奇特构造 被顺势改造为迷宫般的艺术空间 成为历史与现代的一体两面 1933老场坊俯拍|摄影师@冀峰 在杨浦滨江南段 本是烟草公司机修仓库的钢筋混凝土厂房 被斜向削去楼顶,裸露出斑驳钢筋,点缀上葱郁绿植 形似一阵从自江心向岸边舒卷的动人绿波 以废土之风再造鲜绿丘野 杨浦滨江“绿之丘”|摄影师@王智伟 是破也是立 是旧也是新 是寻常也是焦点 一体两面,共构了上海街景 而这种顺势而为的态度 与各行其道的城市边界 共同孵化了一个自在的人间 豫园与上海中心共映|摄影师@秋裤Choku ② 新的人间 孙中山在这里书写了“天下为公”的宏愿 鲁迅在这里发表了对庸官腐吏的愤慨 中国共产党的志士仁人在这里迸发出新青年的声音 上海,是一个许诺理想的人间天堂 博尔赫斯说:如果有天堂,那应该是图书馆的模样。上海一直努力打造最极致的图书馆。图为徐家汇书院内景|摄影师@张纬 如今,这种兼善天下的理想仍未磨灭 在虹口,有许多没有电梯的老旧小区 腿脚不便的老人逐渐不愿意下楼 下图为上海老年人口比例图|制图@梯田/星球研究所 于是大家筹措了资金 老楼很快被加装了电梯 老人不再被“束之高阁” 文庙古玩市集。来淘“宝贝”的古玩发烧友中有不少年逾古稀的老人|摄影师@尤宇昂 在一个快节奏大城市生活 早餐总是被迫跳过 但上海人不同意你这么做 作为一个拥有超过6400家连锁便利店的城市 你能在任何一条主要街道上买到十余种品类的包点和热饮 上海出台“早餐工程”,旨在以连锁早餐店、流动餐车、便利店、外卖平台构建的餐点网络。图为上海各式各样的早点|图片来源@视觉中国 全世界都在催你早点,只有上海在意你还没吃早点 上海每三家便利店中,就有两家提供24小时营业服务(数据来源:饿了么)。图为便利店一瞥|摄影师@邱枫禾 上海人惦念铜钿(tián,钞票),也惦念咖啡 因为撇开鸡毛一地,我们仍要思忖生活的意义 上海有超过9500家咖啡店,领跑全球(数据来源:《2024中国城市咖啡发展报告》)|摄影师@申禾霖 上海人买菜,也买花 因为要用一株理想主义,来对抗生活的不可抗力 捧着花过马路的行人|摄影师@街拍上海 04 尾声 上海的海,是人生海海 素昧平生的人来到这里 闯荡江湖,结交挚友 死生契阔,归正首丘 一叶扁舟,是他们的海海人生 上海新春豫园灯会|摄影师@黄健 他们带领风雨飘摇的中国,乘风破浪 把自由镌刻在太平盛世里,恣意生长 上海迷笛音乐节|摄影师@赵高翔 潮起潮落,人来人往 万物自由,存于宽宥 这亘古不变的循环与涌动 正是它的魔力所在 请横屏观看,黄浦江两岸的朝霞|摄影师@阿琛 本文创作团队 撰文:Abigail 编辑:孙铭悦 图片:潘晨霞 地图:高俪倩 设计:梯田 & 志鹏 审校:孙诗萌 & 越凡 & 郑艺 封面摄影师:金良 & 朱俊玮 注:冈身,即贝壳沙带。形成于潮汐作用下由死亡的海生介壳类生物残骸和沙积聚而成的沙脊,与周围地势相比较高。长江口南岸的冈身走向基本为西北至东南。它的存在有力佐证了上海滩成陆的历史。 【参考文献】可上下滑动查看 [1]王文楚.试探吴淞江与黄浦江的历史变迁[J].文汇报,1962.08.16:3. [2]邹依仁.旧上海人口变迁研究[M].上海人民出版社,1980. [3]张修桂.上海地区成陆过程概述[J].复旦学报,1997(1):7. [4]熊月之.上海通史(第1卷、第10卷、第12卷、第13卷)[M].上海人民出版社,1999. [5]裴宜理.上海罢工:中国工人政治研究[M].刘平译,江苏人民出版社,2001. [6]Wen-Hsin Yeh. Shanghai Splendor: Economic Sentiments and the Making of Modern China, 1843-1949. University of California Press. 2007. [7]Liang Samuel Y.Mapping Modernity in Shanghai: Space, gender, and visual culture in the sojourners' city, 1853-98. Roultedge. 2010. [8]白吉尔.上海史——走向现代之路[M].王菊、赵念国译.上海科学院出版社,2014. [9]葛剑雄.上海极简史[M].上海人民出版社,2019. [10]沈嘉禄.上海人[M].南京大学出版社,2023. [11]上海统计年鉴,2023. https://tjj.sh.gov.cn/tjnj/20240321/5a35a44acace471f87c75393133fa142.html ,2024-08-22.

特别声明:本文为新京报客户端新媒体平台"新京号"作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表新京报的立场及观点。新京报仅提供信息发布平台。