撰文/张静

曾 经 繁 盛 的 远 古 兽 类

初见貘这种动物,大多数人都会对它们呆头呆脑、看似迟钝笨拙的模样印象深刻,尤其是翘起长鼻咧开嘴好似大笑的时候,用“似猪不是猪、似象不是象”来形容最为贴切。

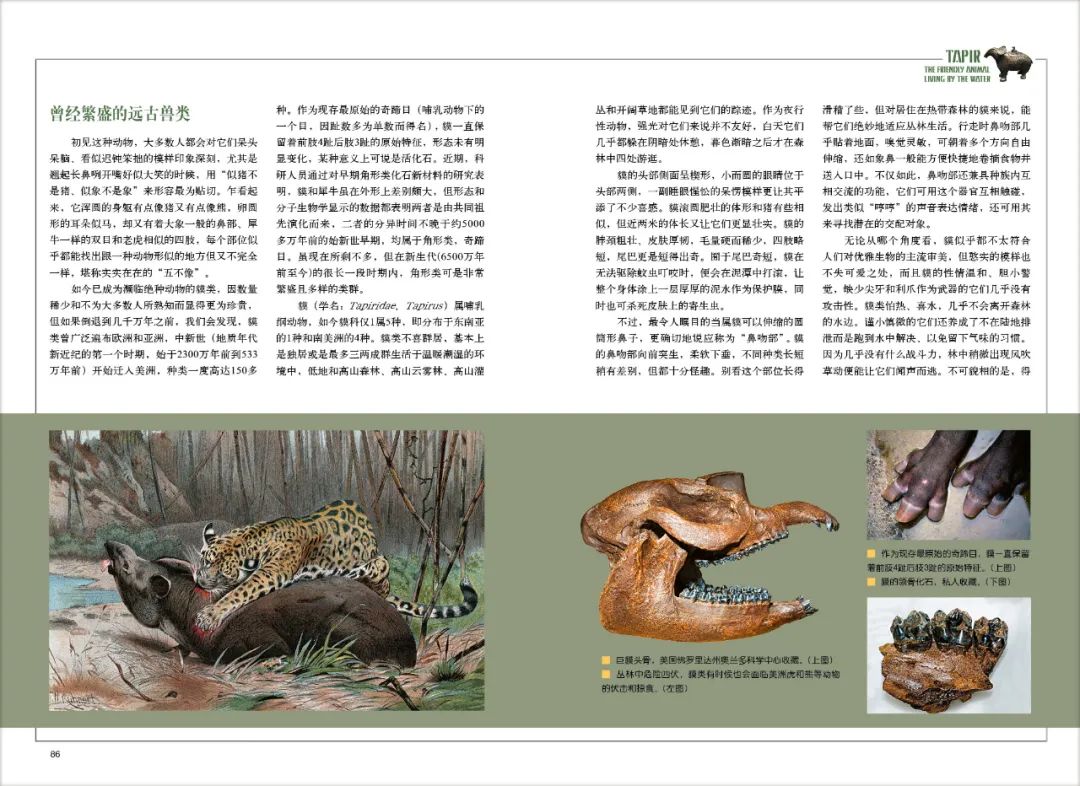

如今已成为濒临绝种动物的貘类,如果倒退到几千万年之前,我们会发现,貘类曾广泛遍布欧洲和亚洲,中新世(地质年代新近纪的第一个时期,始于2300万年前到533万年前)开始迁入美洲,种类一度高达150多种。作为现存最原始的奇蹄目(哺乳动物下的一个目,因趾数多为单数而得名),貘一直保留着前肢4趾后肢3趾的原始特征,形态未有明显变化,某种意义上可说是活化石。

貘(Tapiridae、Tapirus)属哺乳纲动物,如今貘科仅1属5种,即分布于东南亚的1种和南美洲的4种。貘类不喜群居,基本上是独居或是最多三两成群生活于温暖潮湿的环境中,低地和高山森林、高山云雾林、高山灌丛和开阔草地都能见到它们的踪迹。作为夜行性动物,强光对它们来说并不友好,白天它们几乎都躲在阴暗处休憩,暮色渐暗之后才在森林中四处游逛。

貘的头部侧面呈楔形,小而圆的眼睛位于头部两侧,一副睡眼惺忪的呆愣模样更让其平添了不少喜感。貘滚圆肥壮的体形和猪有些相似,但近两米的体长又让它们更显壮实。貘的脖颈粗壮、皮肤厚韧,毛量硬而稀少,四肢略短,尾巴更是短得出奇。囿于尾巴奇短,貘在无法驱除蚊虫叮咬时,便会在泥潭中打滚,让整个身体涂上一层厚厚的泥水作为保护膜,同时也可杀死皮肤上的寄生虫。

不过,最令人瞩目的当属貘可以伸缩的圆筒形鼻子,更确切地说应称为“鼻吻部”。貘的鼻吻部向前突生,柔软下垂,不同种类长短稍有差别,但都十分怪趣。行走时鼻吻部几乎贴着地面,嗅觉灵敏,可朝着多个方向自由伸缩,还如象鼻一般能方便快捷地卷摘食物并送入口中。不仅如此,鼻吻部还兼具种族内互相交流的功能,它们可用这个器官互相触碰,发出类似“哼哼”的声音表达情绪,还可用其来寻找潜在的交配对象。

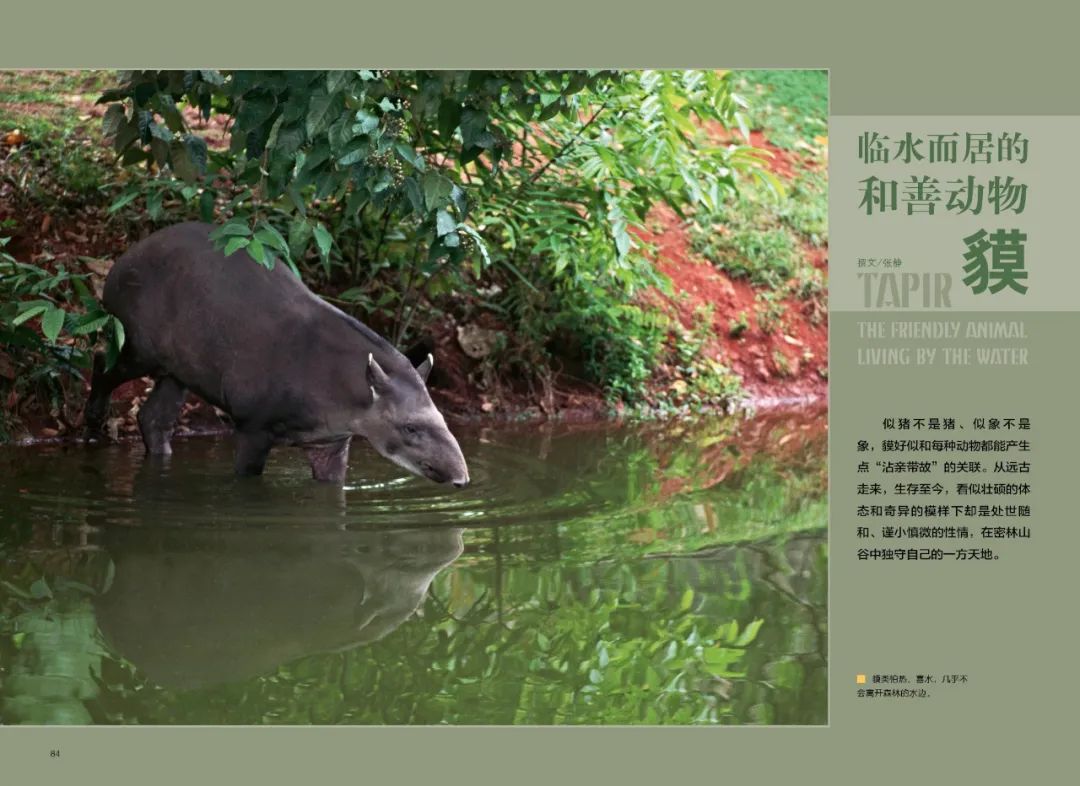

无论从哪个角度看,貘似乎都不太符合人们对优雅生物的主流审美,但憨实的模样也不失可爱之处,而且貘的性情温和、胆小警觉,缺少尖牙和利爪作为武器的它们几乎没有攻击性。貘类怕热、喜水,几乎不会离开森林的水边。谨小慎微的它们还养成了不在陆地排泄而是跑到水中解决、以免留下气味的习惯。因为几乎没有什么战斗力,林中稍微出现风吹草动便能让它们闻声而逃。

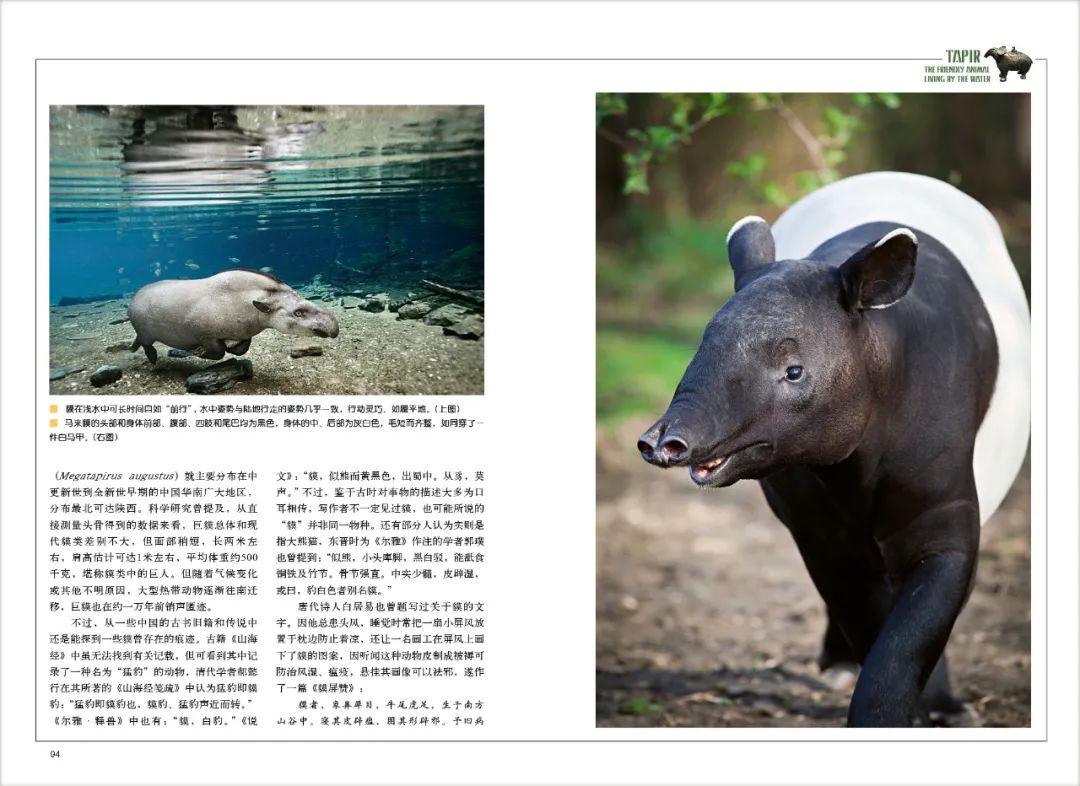

不可貌相的是,得益于特殊的身形,看似笨拙的它们能游善跑,可在布满藤蔓和枝叶繁茂的丛林中快速穿梭前行,奔跑、爬山、滑坡,姿态灵敏。而且貘还是游泳能手,在浅水中它们可长时间自如“前行”,水中姿势与陆地行走的姿势几乎一致,颇为灵巧、如履平地。但若是真不幸与敌人面对面,它们会先低头狂奔,企图甩掉对方。无路可逃时,只能硬着头皮挺身应战,选择最直接的战斗方式——用粗壮的身体拼命冲撞对方,采用以嘴咬或是脚踩的方法自救。

别看身材不小,每天需要进食9千克左右的食物,貘可是实实在在的植食性动物,是个不沾荤腥的素食主义者。相对于灵敏的听觉和嗅觉,貘的视觉较差,觅食的时候主要依靠嗅觉。它们习惯边走边找食,野果、多汁植物的树叶和嫩枝、草或是水生植物等都是貘类惯吃的食物。貘的牙齿极其坚固,咬合力惊人,而且如磨盘一样宽的臼齿咀嚼面能轻易磨碎纤维粗硬的树叶或其他食物。

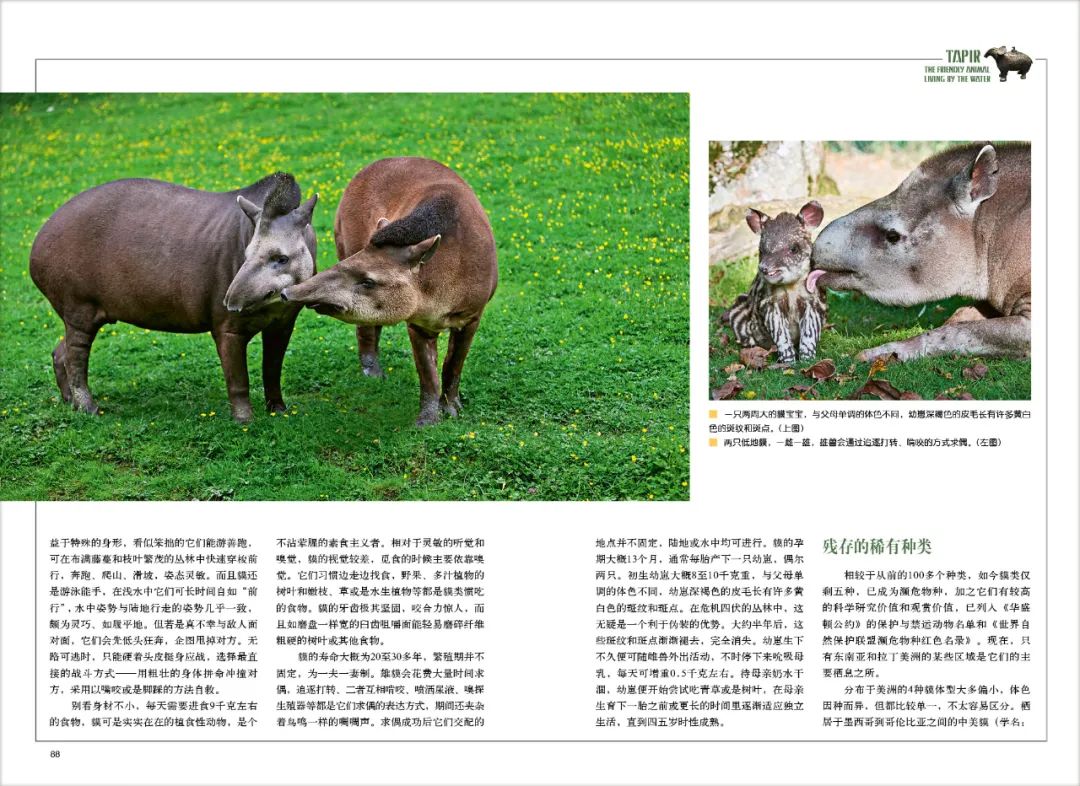

貘的寿命大概为20至30多年,繁殖期并不固定,为一夫一妻制。雄貘会花费大量时间求偶,追逐打转、二者互相啃咬、喷洒尿液、嗅探生殖器等都是它们求偶的表达方式,期间还夹杂着鸟鸣一样的啁啁声。求偶成功后它们交配的地点并不固定,陆地或水中均可进行。貘的孕期大概13个月,通常每胎产下一只幼崽,偶尔两只。

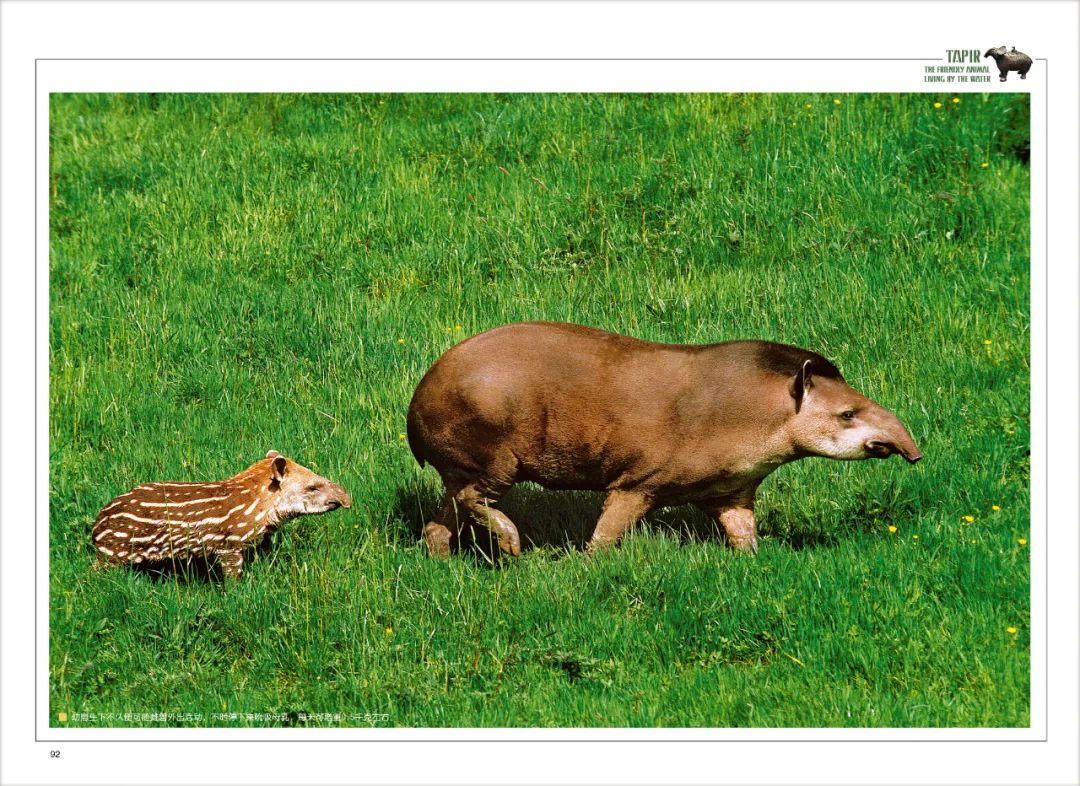

初生幼崽大概8至10千克重,与父母单调的体色不同,幼崽深褐色的皮毛长有许多黄白色的斑纹和斑点。在危机四伏的丛林中,这无疑是一个利于伪装的优势。大约半年后,这些斑纹和斑点渐渐褪去,完全消失。幼崽生下不久便可随雌兽外出活动,不时停下来吮吸母乳,每天可增重0.5千克左右。待母亲奶水干涸,幼崽便开始尝试吃青草或是树叶,在母亲生育下一胎之前或更长的时间里逐渐适应独立生活,直到四五岁时性成熟。

残 存 的 稀 有 种 类

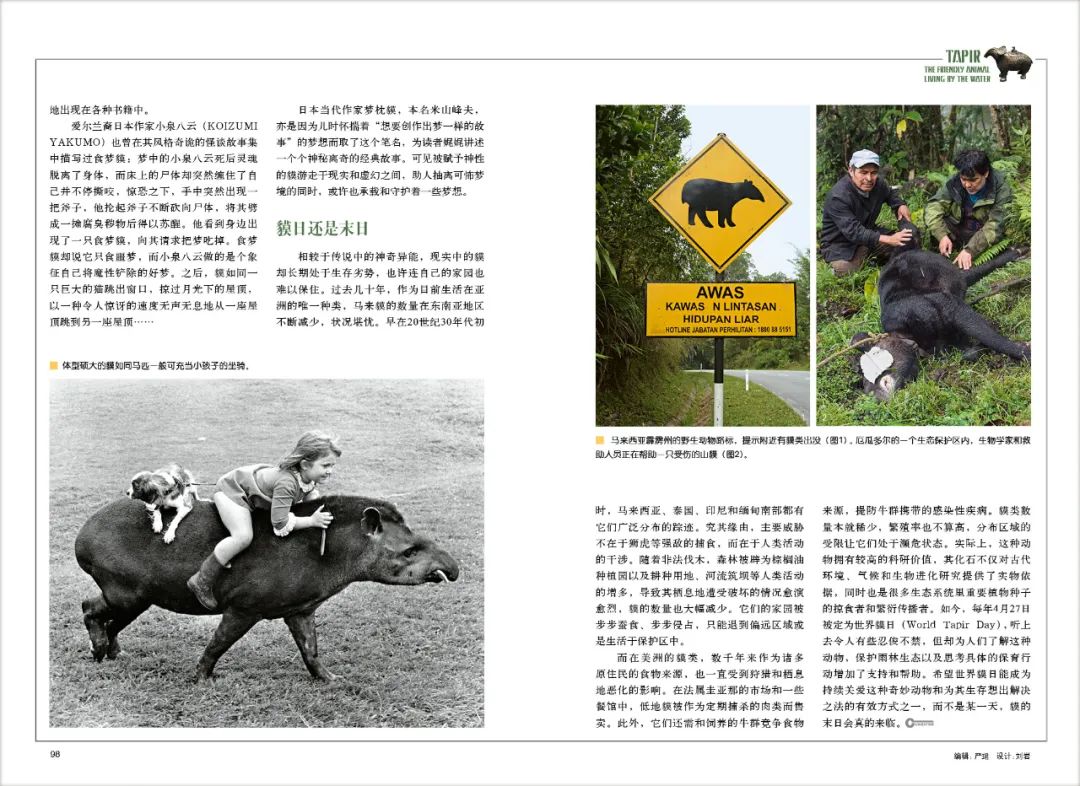

相较于从前的100多个种类,如今貘类仅剩五种,已成为濒危物种。分布于美洲的4种貘体型大多偏小,体色因种而异,但都比较单一,不太容易区分。

栖居于墨西哥到哥伦比亚之间的中美貘也叫贝氏貘,主要见于墨西哥南部至哥伦比亚和厄瓜多尔的安第斯山以西,是拉丁美洲现存最大的陆生哺乳动物,成年中美貘体长约两米,体重150至300千克。它们全身呈黑棕色或红棕色,头颈部有一道细长的鬣毛,头部和脸颊部颜色稍浅,耳尖、唇边、喉部和胸部有较明显的白色斑块。

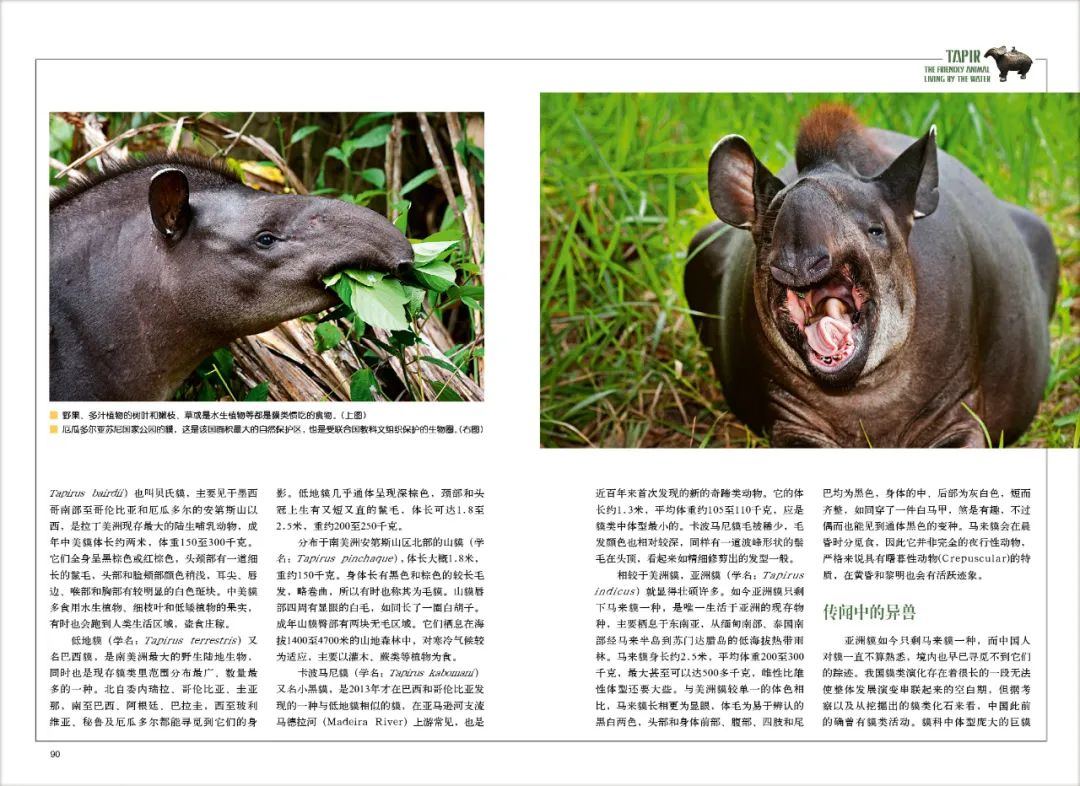

低地貘又名巴西貘,是南美洲最大的野生陆地生物,同时也是现存貘类里范围分布最广、数量最多的一种。北自委内瑞拉、哥伦比亚、圭亚那,南至巴西、阿根廷、巴拉圭,西至玻利维亚、秘鲁及厄瓜多尔都能寻觅到它们的身影。低地貘几乎通体呈现深棕色,颈部和头冠上生有又短又直的鬣毛,体长可达1.8至2.5米,重约200至250千克。

分布于南美洲安第斯山区北部的山貘,体长大概1.8米,重约150千克。身体长有黑色和棕色的较长毛发,略卷曲,所以有时也称其为毛貘。山貘唇部四周有显眼的白毛,如同长了一圈白胡子。成年山貘臀部有两块无毛区域。它们栖息在海拔1400至4700米的山地森林中,对寒冷气候较为适应,主要以灌木、蕨类等植物为食。

卡波马尼貘又名小黑貘,是2013年才在巴西和哥伦比亚发现的一种与低地貘相似的貘,在亚马逊河支流马德拉河上游常见,也是近百年来首次发现的新的奇蹄类动物。它的体长约1.3米,平均体重约105至110千克,应是貘类中体型最小的。卡波马尼貘毛被稀少,毛发颜色也相对较深,同样有一道波峰形状的鬃毛在头顶,看起来如精细修剪出的发型一般。

相较于美洲貘,亚洲貘就显得壮硕许多。如今亚洲貘只剩下马来貘一种,是唯一生活于亚洲的现存物种,主要栖息于东南亚,从缅甸南部、泰国南部经马来半岛到苏门达腊岛的低海拔热带雨林。马来貘身长约2.5米,平均体重200至300千克,最大甚至可以达500多千克,雌性比雄性体型还要大些。

传 闻 中 的 异 兽

中国人对貘一直不算熟悉,境内也早已寻觅不到它们的踪迹,但据考察以及从挖掘出的貘类化石来看,中国此前的确曾有貘类活动。貘科中体型庞大的巨貘就主要分布在中更新世到全新世早期的中国华南广大地区,分布最北可达陕西。巨貘总体和现代貘类差别不大,但面部稍短,长两米左右,肩高估计可达1米左右,平均体重约500千克,堪称貘类中的巨人。但随着气候变化或其他不明原因,大型热带动物逐渐往南迁移,巨貘也在约一万年前销声匿迹。

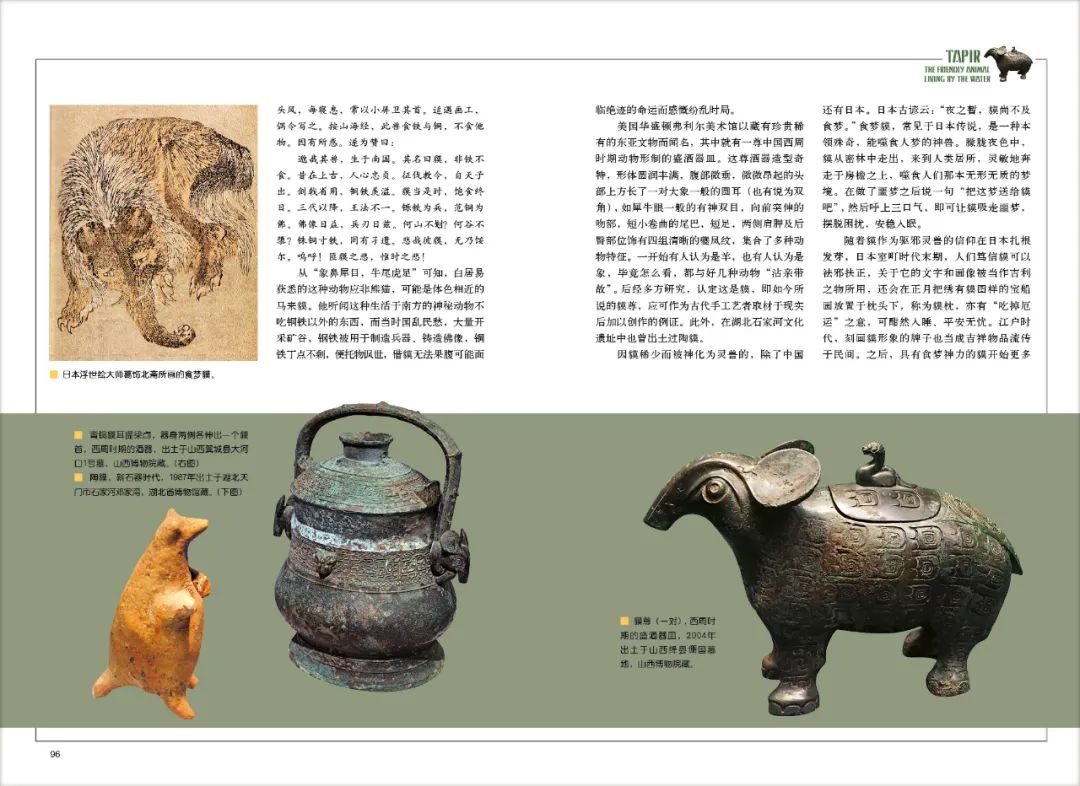

美国华盛顿弗利尔美术馆以藏有珍贵稀有的东亚文物而闻名,其中就有一尊中国西周时期动物形制的盛酒器皿。

这尊酒器造型奇特,形体圆润丰满,腹部微垂,微微昂起的头部上方长了一对大象一般的圆耳(也有说为双角),如犀牛眼一般的有神双目,向前突伸的吻部,短小卷曲的尾巴,短足,两侧肩胛及后臀部位饰有四组清晰的夔凤纹,集合了多种动物特征。后经多方研究,认定这是貘,即如今所说的貘尊,应可作为古代手工艺者取材于现实后加以创作的例证。此外,在湖北石家河文化遗址中也曾出土过陶貘。

如今,每年4月27日被定为世界貘日(World Tapir Day),听上去令人有些忍俊不禁,但却为人们了解这种动物,保护雨林生态以及思考具体的保育行动增加了支持和帮助。

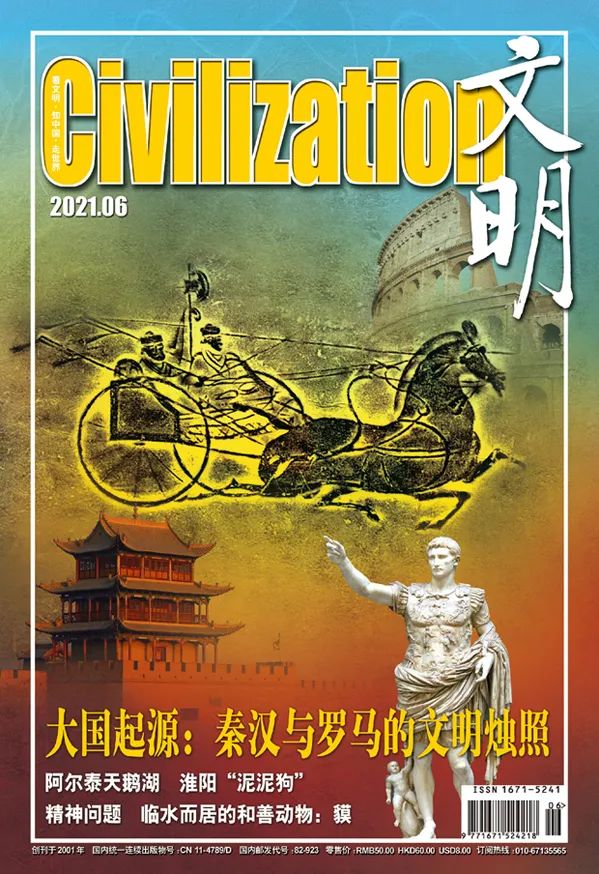

本文节选自《文明》2021.06月刊

特别声明:本文为新京报客户端新媒体平台"新京号"作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表新京报的立场及观点。新京报仅提供信息发布平台。