阿富汗以其复杂的局势和历史一直吸引着世界的目光。阿富汗是一个什么样的地方?是什么把它变成了如今这般?阿富汗的女性、儿童究竟是什么样的状况?近日,《阿富汗战地手记》作者史先涛,曾四次赴阿采访阿富汗女性的摄影师原老未,一直在阿富汗从事考古美术研究的邵学成,以及第一位常驻喀布尔的中国女记者徐群,一同做客三联韬奋图书中心,一起聊了聊阿富汗的故事,也聊了聊我们为什么关注阿富汗。

“我们为什么关注阿富汗?”活动现场(主办方供图)。

提到阿富汗,很多人头脑中最多想起的可能是西亚的贫穷、落后和战斗频发,但对于史先涛、原老未、邵学成和徐群来说,他们各自的感受可能并不相同。

四人曾在不同的时期去过阿富汗。在一年多阿富汗生活的经历中,史先涛对阿富汗印象最深刻的地方的确是战乱、苦难、贫穷,还有那片土地上生活的人们,“他们在那么艰难的条件下,依然非常坚韧、坚强,而且有些人还在非常乐观地生活,这是我的印象。”原老未认为,阿富汗是一个特别割裂的地方,“各方面都很割裂。”而邵学成则表示,阿富汗很温柔,“这温柔治愈了我,让我不再感到焦虑、不再感到恐慌,让我感到非常幸福。”

之所以会产生如此不同的印象,是因为在1978年之前,阿富汗人民的生活是大体平静安定的,连第一次世界大战、第二次世界大战都没有卷入;上世纪五六十年代喀布尔的照片,街道秩序井然,女性时尚现代,整个国家朝气蓬勃。但是1978年之后,一切急转直下,四十多年来,阿富汗人再也没有目睹过真正的和平与发展。

喀布尔街头的防爆墙。

2021年,美军匆匆撤离阿富汗,前政府瞬间土崩瓦解,塔利班重新执政,新冠疫情不期而至……从2021年1月到2022年6月这段时间,可谓风云变幻。由于动荡不安和未来的不确定,世界各国的驻阿机构纷纷撤离阿富汗。来自中国新华社的史先涛,成为这期间唯一驻扎阿富汗的国际媒体记者,他在一线亲历了这一幕幕历史性的时刻。回国后,他把这些经历、体验,如实记录在《阿富汗战地手记》一书中。如今,距离美军撤出、塔利班执政已整整三年时间。这三年的时间里,阿富汗又发生了什么?

史先涛表示,这三年时间里,阿富汗的社会变化是非常大的,街面上比较直观的变化是喀布尔街头前政府时期穿制服的军警没有了,变成了穿着袍子、留着大胡子的塔利班战士。此外,安全形势和经济形势有了逆转性的变化,“原来塔利班执政前,在阿富汗想做一个全国性的旅行是做不到的,因为中间要跨越好多战区,有塔利班控制的地盘、政府军控制的地盘,恐怖组织控制的地盘,这是不能实现的。但现在,可以在阿富汗进行全国范围内旅行。”

那么,我们到底应该如何认识和了解阿富汗呢?

以下内容节选自《阿富汗战地手记》,为政治学者刘瑜为该书所作的序言《阿富汗的悲剧》一文。文中所用插图除标注外均来自该书。已获得出版社授权刊发。

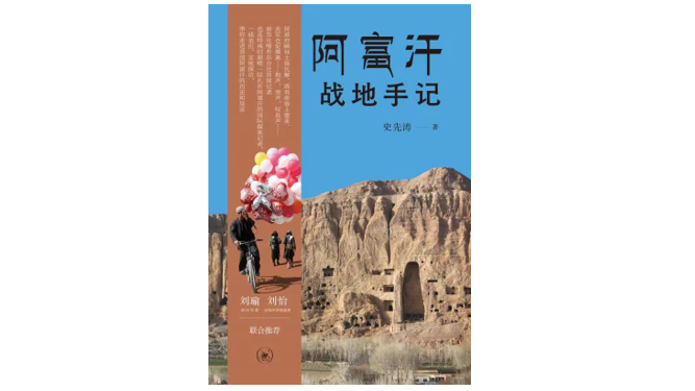

《阿富汗战地手记》,史先涛 著,生活·读书·新知三联书店2024年8月版。

阿富汗的悲剧

说到阿富汗,很多人首先想到的,恐怕是战火、恐怖袭击、贫困、落后。没错,这确实是个非常悲剧的国家。阅读阿富汗史的时候,我发现一个有趣的对比。对于我们中国人,整个20世纪,1978年之前,生活是颇为动荡的,但是1978年之后,过去40多年,生活不断改善。而阿富汗的经历刚好相反,就20世纪而言,1978年之前,他们的生活是大体平静的,连第一次世界大战、第二次世界大战都没有卷入。很多人可能在网上看到过一些20世纪五六十年代喀布尔的照片,那时候的喀布尔街道秩序井然,女性时尚现代,整个国家朝气蓬勃,但是1978年之后,一切都急转直下,40多年来,阿富汗人再也没有目睹过真正的和平与发展。

阿富汗过去40多年的灾难延绵不绝,在所有可能逃离灾难的出口,阿富汗都错过了。不是某一个政府或者某一种政体难以建构暴力垄断的国家,而是任何政府、任何政体都难以建构国家。阿富汗尝试过君主立宪、威权共和、极左政权、神权政治、美式民主以及无政府,可以说神农尝百草,尝试了所有可能的政体,但是,在所有这些政体实验中,国家建构全都失败了。我们可能听说过一个说法,把阿富汗叫作“帝国的坟场”,其实,阿富汗岂止是“帝国的坟场”,也是“制度的坟场”。

喀布尔街头的防爆墙和铁丝网,习以为常的商贩在做生意。

但正是阿富汗的国家建构如此失败,给了我们一个理论窗口,去观察国家建构的各种阻碍性因素。为什么阿富汗的国家建构如此之难?在我看来,至少有四个因素。对这四个因素的分析,或许不但可以帮助大家理解阿富汗的悲剧,也有助于理解其他地方“国家建构”的失败原因。

首先是地理因素。自然和政治有没有关系?关系非常之大。事实上,有相当一批学者研究石油储备、出海口数量、降雨分布、河流走向、平原面积等地理因素对政治的影响。在这些研究中,有一个重要的变量是“多山与否”。为什么?因为多山,至少在一个传统时代,往往意味着政府的触角有限,也意味着叛军容易找到藏身之所。阿富汗就是一个多山的国家,一个几乎完全被山地覆盖的国家,人类只是聚居在山间的峡谷地带而已。可以想象,在这种地形地势中,交通通信不发达的时代,不同社区之间交往非常困难,建立大一统的中央政府更是困难重重,因为在这种地形地貌中,看上去似乎出门买个菜都像是去西天取经一样困难。

所以,自古以来,阿富汗的政治传统都是部落长老式的自治。直到1747年,阿富汗才建立了以当地人认同为基础的中央集权式国家,也就是延续了200多年、1973年被达乌德推翻的杜兰尼王朝。大家注意,1747年,这在中国已经是乾隆年间了,是中华王朝帝国的尾声了。但是,对于阿富汗,这时候它的国家建构才刚刚开始。即使是杜兰尼王朝,很大程度上仍然是间接统治,王室真正控制的仅仅是几个大城市而已,其他地方主要还是各部落长老说了算。

所以,把阿富汗叫作“帝国的坟场”,听上去似乎是阿富汗人多么厉害,仔细想想,其实阿富汗最厉害的不是他们的人,而是他们的山。我们都知道,1842年,英国在中国打赢了鸦片战争,但是同一年,大英帝国在阿富汗却遭遇了惨败。为什么?因为海战是英国的长项,而在山上打游击,英国人不会啊。最后,在阿富汗冬天的群山之中,上万英国人冻死的冻死,饿死的饿死。后来1979年苏军入侵、2001年美军入侵,也是发现他们的武器再先进,面对这种延绵不绝的山脉难以发挥威力。道理很简单:你根本找不到敌人。这些游击队员在山里钻来钻去,出则为战士,退则为农民,没什么军人和平民的分野,你炸来炸去就是炸石头而已。问题在于,这种让帝国征服变得很困难的地理因素,同样也让国家建构变得很困难。所以,它是“帝国的坟场”,也是“国家的坟场”。

喀布尔的“高端社区”,新华社喀布尔分社位于此地。积雪融化后,泥泞满地。

再来看阿富汗国家建构的第二个障碍。这个障碍还是与地理有关,就是它的地缘位置。自古以来,阿富汗地区都被大国强国包围,北边是俄罗斯及其势力范围,西边是伊朗和阿拉伯帝国,东北方向时不时出现蒙古帝国这样的游牧帝国,东南方向则是印度以及一度占领印度的大英帝国。因为地处这些大国的交界地带,所以很自然地,它就成为大国征战的通道。这就像张三和李四打架,倒霉的小明偏偏住在他们两家中间,谁也不招惹,家里却总是被砸得稀巴烂。

我们知道,战争缔造国家,但在阿富汗,战争不是缔造国家,而是摧毁国家。为什么?因为在阿富汗,战争往往是大国的代理战争,每一股势力本质上都是靠外力支撑,这种战争是无法真正完成构建国家的。这一点其实不难理解。大家想想,骑车是锻炼身体的,但是如果你骑的是电动车,不是自主发力,而是靠电池发力,那么骑得再远也锻炼不了身体。

更糟的是,因为是代理战争,所以战争怎么打也打不完,打不到暴力垄断的格局。本来阿富汗这样一个小国,内战很容易打完,决出胜负之后就实现暴力垄断了。但问题是,身处大国的包围圈,这些外国势力不让你打完。这边阿富汗人民民主党1979年快倒了,苏联开着坦克进来了,帮它续命。在苏联的帮助下,人民民主党本来可以搞定阿富汗,但是美国、沙特和巴基斯坦又进来了,帮“圣战”战士续命。1996年,塔利班已经建立政权了,但是美军又开着飞机过来了,赶跑了塔利班。2001年塔利班已经被赶跑了,一个准民主政体建立了,巴基斯坦那边的极端分子又打开了怀抱,接着给塔利班续命。所以,本来可能三五年能打完的内战,因为这些外部势力的干预,就变得没完没了,怎么也打不到句号。

所以,地缘因素,是阿富汗国家建构的第二个障碍。

第三个障碍是宗教因素,确切地说,是伊斯兰极端主义。其实,历史上,阿富汗并不是一个宗教极端主义的国家,但是,两股力量的对撞,在阿富汗发生了奇妙的化学反应,导致阿富汗极端主义盛行。

第一股力量,是苏军入侵。苏军入侵后,本来一盘散沙的阿富汗立刻爆发出空前的宗教热情,因为宗教是唯一能把不同族群团结起来的力量。所有反抗组织都自称为Mujihadeen(“圣战战士”),可以说,阿富汗的宗教热情真的是被苏联捅马蜂窝捅出来的。

但是,如果没有另一股势力,这些“圣战”组织虽然有宗教名目,本质上也只是军事力量,它们只是想赶跑苏军,未必想用“宗教理想国”来改造阿富汗社会。另一股力量是什么?是萨拉菲主义。萨拉菲主义,简单来说就是一种极端保守的宗教激进主义,本来只是在沙特阿拉伯比较活跃,但是从20世纪60年代开始,发了石油财的沙特开始向全世界推广这种宗教激进主义,到70年代末期,萨拉菲主义开始在巴基斯坦形成势力。

为什么巴基斯坦的萨拉菲主义会煽动起阿富汗的宗教极端主义?因为苏军入侵后,数百万的阿富汗难民涌向巴基斯坦,无数在巴基斯坦难民营长大的阿富汗男孩,被父母送到当地宗教学校上学。之所以上宗教学校,是因为免费,不但教育免费,还经常提供免费吃住。而这些宗教学校教什么?教的往往就是萨拉菲主义。于是,在巴基斯坦的难民营中,整整一代宗教极端主义的阿富汗少年成长起来了。

苏军撤退后,这些少年变成了青年,回到阿富汗,成为塔利班的中流砥柱。塔利班这个词的意思,就是“学生”。为什么叫“学生”?因为他们真的就是宗教学校的学生。所以,当塔利班征服阿富汗,他们做的第一件事,就是按照他们学过的教科书,实施一种极端保守的“伊斯兰法”。当时,感到震惊的不仅仅是全世界,也包括阿富汗社会自身—因为对阿富汗本国国人来说,塔利班并不代表阿富汗本土的文化,它也是一种陌生的“外来势力”,一种由沙特、巴基斯坦传入的“进口文化”。

塔利班上台后,其所作所为大家应该多少都听说过。他们把已经进入职场和学校的女性重新赶回家门,强迫所有的女性蒙面,禁止音乐、电影和娱乐,炸毁了巴米扬大佛,恢复了很多伊斯兰教中古老的刑罚,比如用砍手来惩罚盗窃、用石头砸同性恋、公开虐待和处决罪犯等。一度曾经非常流行的一本小说《追风筝的人》里面就说到,塔利班连风筝都给禁了。如果不是这种“进口的”宗教极端主义,20世纪90年代的阿富汗本有可能回归1978年之前的样子,但是,由于苏联和沙特阿拉伯致命的“邂逅”,阿富汗回不去了。

喀布尔河沿岸的街头市场。

尽管塔利班2001年被推翻,但是塑造了它以及它所塑造的极端主义文化,却开始浸润阿富汗的土壤,有可能在几代人之间,都不会完全消失。2013年皮尤研究中心有个民意调查,其中一个问题,是询问穆斯林对自杀袭击的看法,阿富汗人中表示“自杀袭击常常或有时是正当的”的比例高达39%,几乎是所有被调查国家中最高的。在另一项民调中,当问及政治和宗教是否应该分离时,57%的阿富汗人表示不应该,宗教领袖应当介入政治。

2001年后,这种宗教极端主义的力量,成为阿富汗国家建构最大的障碍。我们可能会觉得,为什么塔利班一定要和政府打?他们就不能坐下来好好谈谈,就像南非当年一样实现权力分享吗?答案是:不能。至少,如果现在的塔利班还是过去的塔利班,答案就是“不能”,因为宗教激进主义带来的意识形态刚性。在他们的观念体系中,激进主义的“伊斯兰法”必须成为国土上唯一和最高的法,而人类所能制定的法—不管是国王制定的还是所谓民主议会制定的,只能臣服于“伊斯兰法”。在这种情况下,他们如何接受与政治世俗派分享权力?纯粹的权力之争或者利益之争可以讨价还价,但是你死我活的观念之争却没有商量的余地。

妨碍阿富汗国家建构的第四个障碍,则是民族主义。对于国家建构而言,民族主义是把双刃剑,它曾经是许多单一民族国家的国家建构动力,但是,对多民族国家来说,民族主义又往往是国家建构的离心力。比如,克罗地亚的民族主义造就了克罗地亚这个国家,但是对其原先的母国南斯拉夫来说,克罗地亚的民族主义就是一种离心力。希腊的民族主义使其摆脱了奥斯曼帝国,成就了现代希腊,但是对于奥斯曼帝国来说,希腊的民族主义显然是国家建构的绊脚石。

阿富汗是个地地道道的多民族国家:普什图族是最大的族群,占人口42%;第二大族群是塔吉克人,占27%;哈扎拉人,9%;乌兹别克人,9%。此外还有俾路支人、土库曼人等等。这种碎片化的族群格局,显然是大一统政治的障碍。

使问题进一步复杂化的,则是这些民族周边都有其族群的大本营国家。比如,阿富汗虽然只有1500万普什图人,但是在国界线的南边,巴基斯坦有3500万左右普什图人,相当于一个势力强大的娘家就住在隔壁。以此类推,塔吉克人受到塔吉克斯坦的支持,什叶派的哈扎拉人受到伊朗的支持。在这种情况下,任何族群想要吃掉其他族群,都往往望而却步。

其实,现代史上,阿富汗的民族主义并不算严重,没有显著的分离主义运动。部分原因在于,多山地形以及由此形成的部落主义传统,不但消解了帝国、消解了国家,而且消解了民族。我就是某某村的,“民族”是什么?还是太抽象了、太宏大了。但是,1979年苏军入侵,不但激发出了阿富汗人的宗教热情,也激发出了他们的民族热情。原因很简单,以民族为基础进行军事动员,最有效率。

所以,在苏军占领期间,虽然阿富汗几乎全民抵抗,但是抵抗的力量却是分片包干的。塔吉克人由著名的“北方雄狮”马苏德领导,乌兹别克人靠杜斯塔姆领导,普什图人最后大体聚集到了希克马蒂亚尔手下,哈扎拉人也在自己的领地上抗战。这种“包干区”式抵抗有其严重后果,那就是苏联被赶跑后,他们内部就开始为“胜利果实如何分配”的问题而大打出手。在四五股势力间,要达成和平协议太难了,因为否决点太多,只要一方不合作,其他三四方好不容易达成的协议就会被撕毁作废。也正是这种碎片化的状态,给了塔利班可乘之机。

喀布尔河沿岸的街头市场。

今天,塔利班能够卷土重来,也和普什图人的民族主义相关。塔利班从普什图地区起家,其成员主要是普什图族,其藏身之处也主要在普什图地区。有民调显示,尽管在整个阿富汗,塔利班的同情者到2019年只有15%左右,但是在部分普什图省份,这个比例可以高达50%左右。正是普什图地区提供的人员、物资、安全乃至心理支持系统,使得塔利班能够在最艰难的时刻存活下来并东山再起。

回顾阿富汗的国家建构进程为何如此困难重重,我们发现至少有四重因素:第一,多山的地形使得中央集权式政府难以形成,造就了部落主义的政治传统;第二,大国对冲的地缘位置使得内战往往成为大国代理战争,战争难以打出胜负,暴力垄断格局难以形成;第三,苏联入侵激起的宗教狂热主义,毒化了阿富汗的文化土壤,使世俗政治力量难以建立;第四,多民族国家的结构,又使得各方政治力量难以就权力分配的方案达成共识。

阿富汗的困境也能帮助我们分析其他国家的国家建构瓶颈。无论是特定的地形地势、地缘位置,还是宗教极端主义以及民族主义,都广泛存在于许多其他国家,阿富汗的不幸在于,它把这些因素合而为一,也因此沦落为当今世界上最顽固的“失败国家”之一。

不过,阿富汗的国家建构真的完全无可救药吗?也未必。

阿富汗自己1978年之前长达半个世纪的相对和平稳定,就是这种可能性的证明。特定的地理因素虽然使中央集权式国家难以形成,但是部落自治式的治理结构也未必不可行。仔细分析,让阿富汗跌入今天这个旋涡的,主要不是静态的地理因素,而是两种极端主义的对撞—苏联式的极左浪潮以及宗教激进主义。

这两种极端看似南辕北辙,在一点上却彼此相似,那就是它们“改造世界”的狂热,那种用理性、用纯净的道德理想、用宗教理念去重新书写历史的热情。这种冲动摧毁了阿富汗原有的政治秩序,却发现在人心面前,暴力会抵达它的限度。很多国家都经历过极左主义或者宗教激进主义,但是把这两者在短时间内都经历一遍的国家,却似乎只有阿富汗,简直相当于一个人被两辆卡车分别碾压了一遍。更糟的是,这两种力量在阿富汗发生了遭遇战。关于这场遭遇战,有个学者的比喻让我印象非常深刻,他说,苏军入侵后,宗教极端主义的兴起,就像是阿富汗面对病毒入侵时的免疫风暴—它的确杀死了病毒,但是同时也杀死了自己。

检视阿富汗沦为“失败国家”的过程,我们发现,最大的教训其实是以极端追求乌托邦的危险—因为乌托邦过于乌托邦,所以要实现它,只能诉诸极端手段,而极端助长极端,最终,它们在相互厮杀中完成了对彼此的哺育。其实,极端的并不是阿富汗的主流社会。2019年一项民调显示,只有15%左右的阿富汗人表示同情塔利班,80%的人表示支持女性权利、社会平等和自由表达。所以,阿富汗缺的不是温和的力量,缺的只是愿意为温和而战的力量。历史或许有投影,但并没有宿命,既然它曾经转向,就有可能再次转向。对于一个国家而言,命运指向何方,常常取决于“沉默的大多数”是否继续沉默下去。

整合/何也

摘编作者/刘瑜

编辑/张进

导语校对/赵琳