7月9日,在“中国经济向新而行”夏季峰会深圳分论坛“新质生产力下的中国智造”中,新京报贝壳财经首次发布《2024中国未来产业之城发展指数》报告(以下简称《报告》)。在清华大学二十国集团(G20)创业研究中心的指导下,推出“2024中国未来产业之城发展指数”,通过梳理六大未来产业方向中初具规模的21个产业共710万余条企业数据,对32个万亿GDP城市及准万亿GDP城市的未来产业发展程度进行评价,综合城市政策、科研基础等,挖掘城市未来产业发展潜力。

根据“未来产业之城”产业维度的综合评价及六大分项得分,《报告》筛选出八大未来产业城市,分别是北京、广州、深圳、上海、成都、杭州、西安、南京,并分析各城市的突出优势及未来产业发展特点。

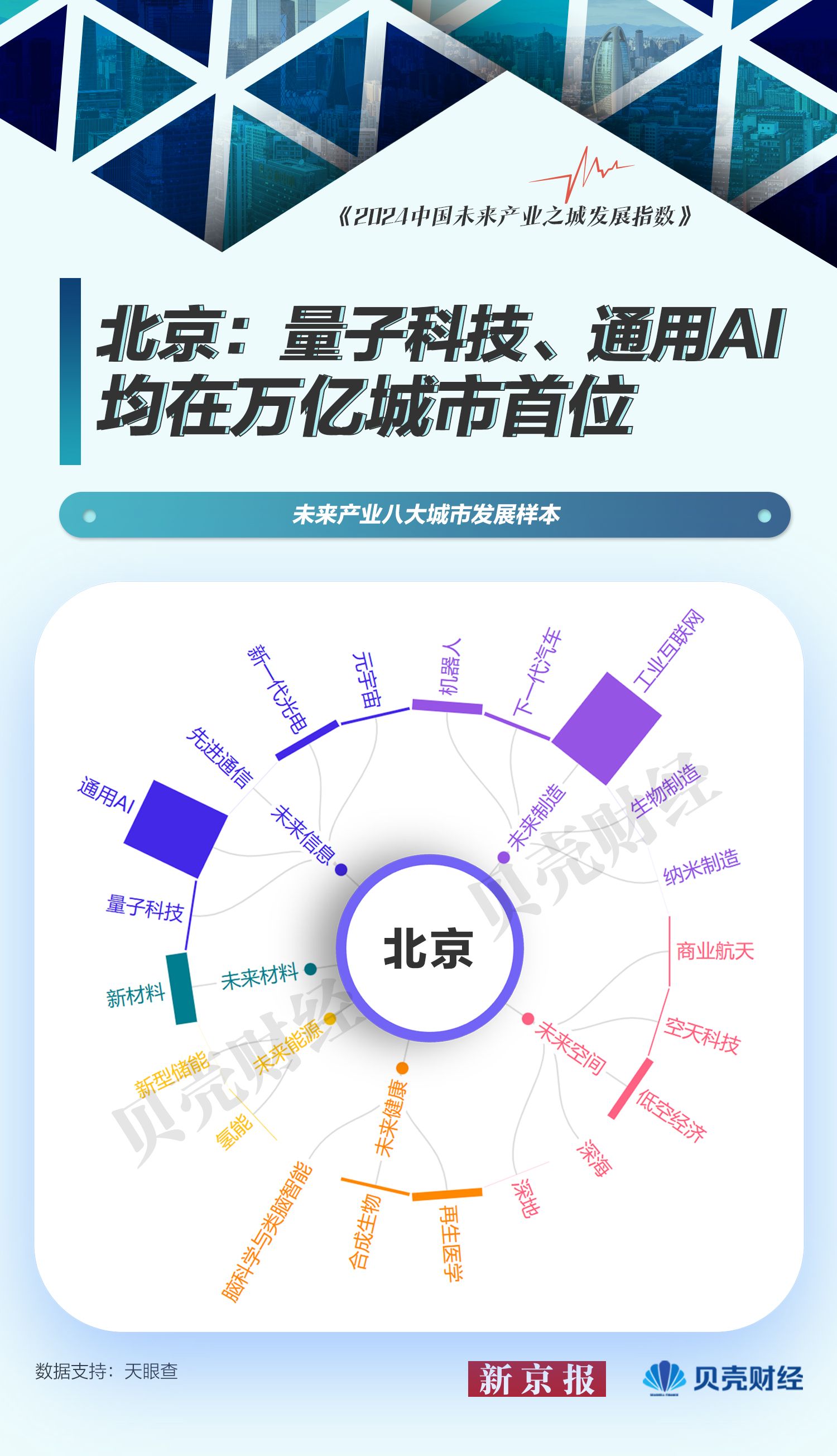

北京:量子科技、通用AI均排在万亿城市首位

未来产业之城发展指数的产业维度综合评价,北京排名第一,尤其在未来信息方面具有明显优势。具体来讲,在未来信息包含的五个产业中,北京在量子科技、通用AI两个产业均排在32个城市中的首位,在其余的三个产业(先进通信、新一代光电、元宇宙)排名也位居前列。在未来制造单项评价中,北京在工业互联网发展方面排名第一;在生物制造、下一代汽车、机器人产业方面分列二、三、四名。

北京拥有中国一半以上的院士、一半以上的最好学科、一半以上的世界五百强企业,还有众多独角兽企业,是国际科技创新中心。2024年北京市政府工作报告中提到,北京已出台了一批推动战略新兴产业和未来产业发展的政策,形成了新一代信息技术和科技服务业2个万亿元级产业集群,医药健康、智能装备、人工智能、节能环保、集成电路等5个千亿元级产业集群,类脑智能、量子信息、未来空天技术等未来产业也初具规模,为发展新质生产力夯实了产业基础。

自七年前,北京在全国率先提出高精尖产业构想;到2023年,北京重点培育的十大高精尖产业集群收入全部突破千亿元级,其中,新一代信息技术产业突破3万亿元,智能装备产业突破5000亿元。

广州:商业航天、低空经济产业创新水平全国领先

通过构建“一核引领、两极带动、三港辐射、多点支撑”的产业发展空间布局,广州形成了“三大支柱产业,八大战略性新兴产业,五大未来产业”的架构,不仅优化了产业结构,也为未来产业的发展提供了坚实基础。未来产业之城发展指数产业维度综合评价,广州位居第二,在未来空间、未来健康方面拥有显著优势。

未来空间方面,广州在商业航天、低空经济产业方面的创新水平全国领先。2021年3月,中科空天飞行科技产业化基地项目在广州南沙动工,于2022年11月竣工并投入使用,是集研制、生产、实验、总装及测试于一体的固体火箭生产基地,也是国内首个全产业链商业航天产业基地。2023年6月7日,首枚“南沙造”火箭在酒泉以“一箭26星”的方式搭载试验卫星顺利进入预定轨道,刷新当时中国一箭多星最高纪录。2024年1月,国家发展改革委等三部门联合正式对外公布《关于支持广州南沙放宽市场准入与加强监管体制改革的意见》,明确支持南沙加速发展,提出加快推进商业航天、生物医药、海洋科学等全产业链发展,促进前沿性颠覆性技术市场化应用。在低空经济领域,广州也取得了重要进展,在集成测试、核心零部件和关键材料、整机制造、卫星导航通信、工业级应用等方面处于全国领先地位。广州还设立了100亿元的低空产业创投基金,推动低空制造、飞行运营和基础设施建设协同发展,力争到2027年整体规模达1500亿元。

未来健康方面,广州的优势主要在再生医学和合成生物领域。2024年1月,广州健康院牵头与中国香港中文大学共同申报的“粤港干细胞与再生医学联合实验室”成功获批。广州医科大学再生医学与3D打印技术转化研究中心则主要从事干细胞、再生医学、生物材料和3D打印技术等方面的应用基础及临床转化研究,致力于研发新一代的组织修复再生技术。此外,广州还大力支持合成生物领域的颠覆性技术创新及成果产业化,例如引入利用低品位碳源复合菌群生物合成可降解塑料PHA(聚羟基脂肪酸酯)项目。

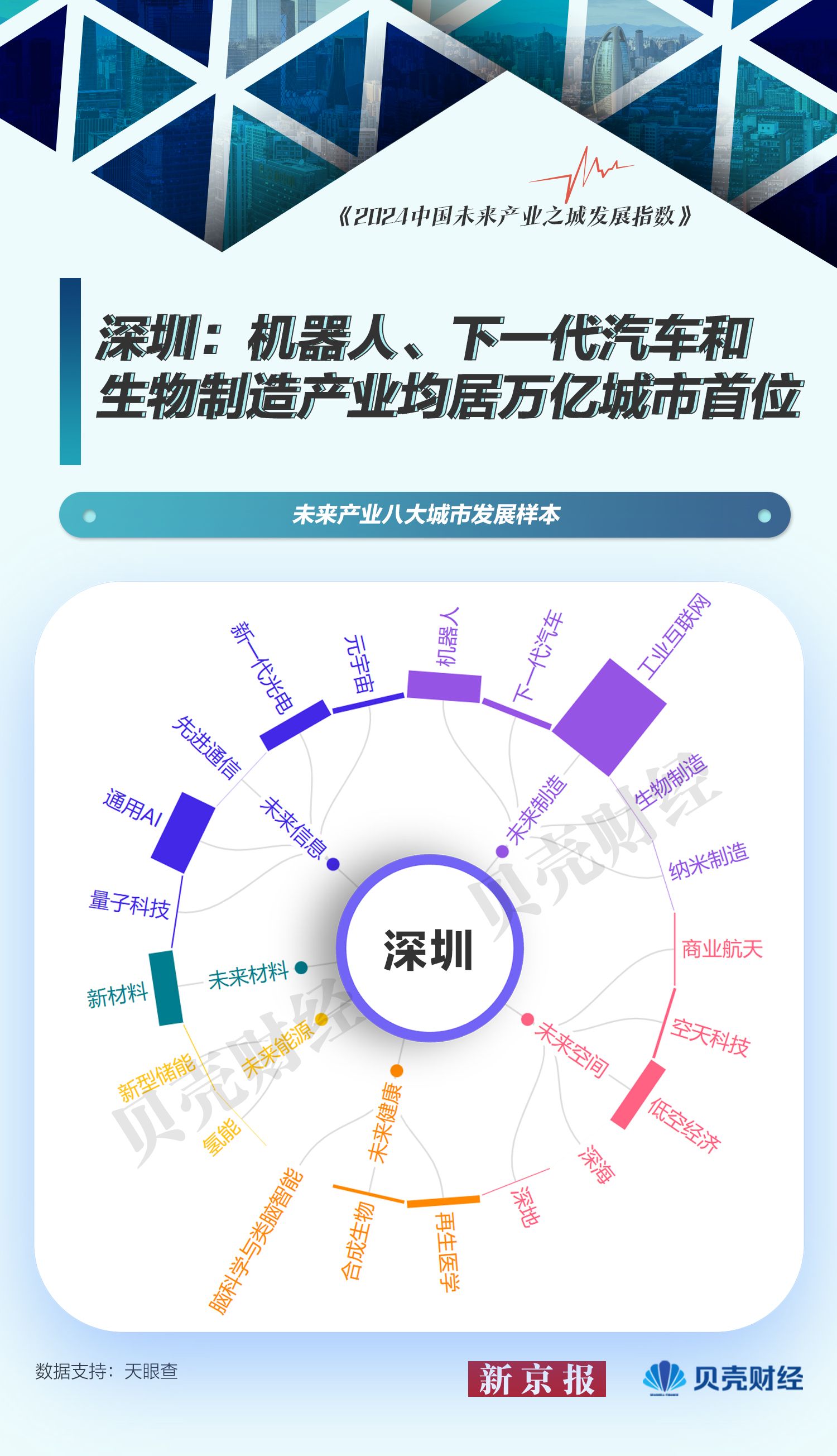

深圳:机器人、下一代汽车和生物制造产业均居万亿城市首位

2022年6月,深圳发布了《深圳市培育发展未来产业行动计划(2022-2025年)》,明确了未来产业的发展方向和重点领域,包括合成生物、区块链、细胞与基因、空天技术等四个未来产业。除了深圳市政府层面的动作外,各区也在积极布局未来产业——南山区重点发展新一代信息技术和数字经济产业;宝安区则重点发展机器人产业和可穿戴设备产业。未来产业之城发展指数产业维度综合评价,深圳位居第三,在未来制造、未来能源方面拥有显著优势;在未来空间、未来材料方面均排名第二。

在先进通信方面,深圳新一代信息通信产业集群在全国处于领先地位,集成电路、新型显示及关联产业的应用创新成果丰富。2024年6月,深圳研制出中国首部220GHz固态太赫兹雷达成像系统。

在未来制造方面,深圳在机器人、下一代汽车和生物制造产业方面的单项排名均居32城首位。2023年,深圳机器人产业链总产值达1797亿元,同比增长8.7%;目标到2025年,智能机器人产业增加值达到160亿元。深圳光明科学城近年来致力于打造合成生物产业高地,目前已基本覆盖合成生物工具层、平台层和应用层等上中下游环节。

在新型储能方面,2023年,深圳电化学储能产业产值增长16.1%,产值突破3000亿元;氢能应用场景也逐步从车辆应用拓展至船舶、分布式发电等领域。

在未来空间方面,深圳在空天科技、深海深地方面均有所突破。2023年8月,粤港澳大湾区首个空天产业总部基地星通大厦在深圳市宝安区正式启用,基地将整合空天产业链上中下游,聚焦卫星制造、基带技术等技术,为相关应用提供更为广泛和可靠的支撑,打造百亿元级规模的空天产业发展集聚区。在涉海关键核心技术攻关方面,深圳亦取得多项成果,向建设“全球海洋中心城市”的目标稳步迈进。

上海:在脑科学与类脑智能领域积极探索推动相关研究

早在2022年10月,上海市政府就已发布《上海打造未来产业创新高地发展壮大未来产业集群行动方案》。2024年,上海市进一步明确了未来产业的重点领域,上海市经济信息化委启动了2024年度未来产业试验场“揭榜挂帅”工作,旨在通过开放共享基础设施、数据资源和应用场景,推动未来技术和产品的创新发展。未来产业之城发展指数产业维度综合评价,上海目前排在第四,在未来健康、未来能源方面具有相对优势。

在未来健康方面,2024年4月,上海合成生物学创新中心挂牌,下属三大创新平台将加速合成生物学领域的成果转化,同时,上海还积极布局合成生物学产业集群,推动技术成果走向产业化,并引进一批细分赛道核心企业。在脑科学与类脑智能领域,上海市积极探索推动相关研究,依托“脑与类脑人工智能重大项目”,构建了现代神经科学理论平台,推动脑认知科学和技术在工业、信息、健康、医疗、教育等领域的广泛应用。此外,上海高研院在脑机通信领域也取得了进展,致力于提升脑机之间信息传输的有效性与可靠性。

在氢能产业方面,上海提出到2035年,基本建成国际一流的氢能科技创新高地、产业发展高地和多元示范应用高地。截至2023年底,上海已累计建设加氢站15座,全年加注氢气120万公斤。上海还致力于在交通领域推广氢能应用,制定《上海交通领域氢能推广应用方案(2023-2025年)》,重点发展重卡、公交、冷链、非道路移动机械等应用场景,力争到2025年,实现示范应用燃料电池汽车总量超过1万辆。在未来材料方面,上海2023年新材料产业规模已达到3000亿元,产值占原材料工业总产值的45%以上,并推出了100项重点示范应用项目。

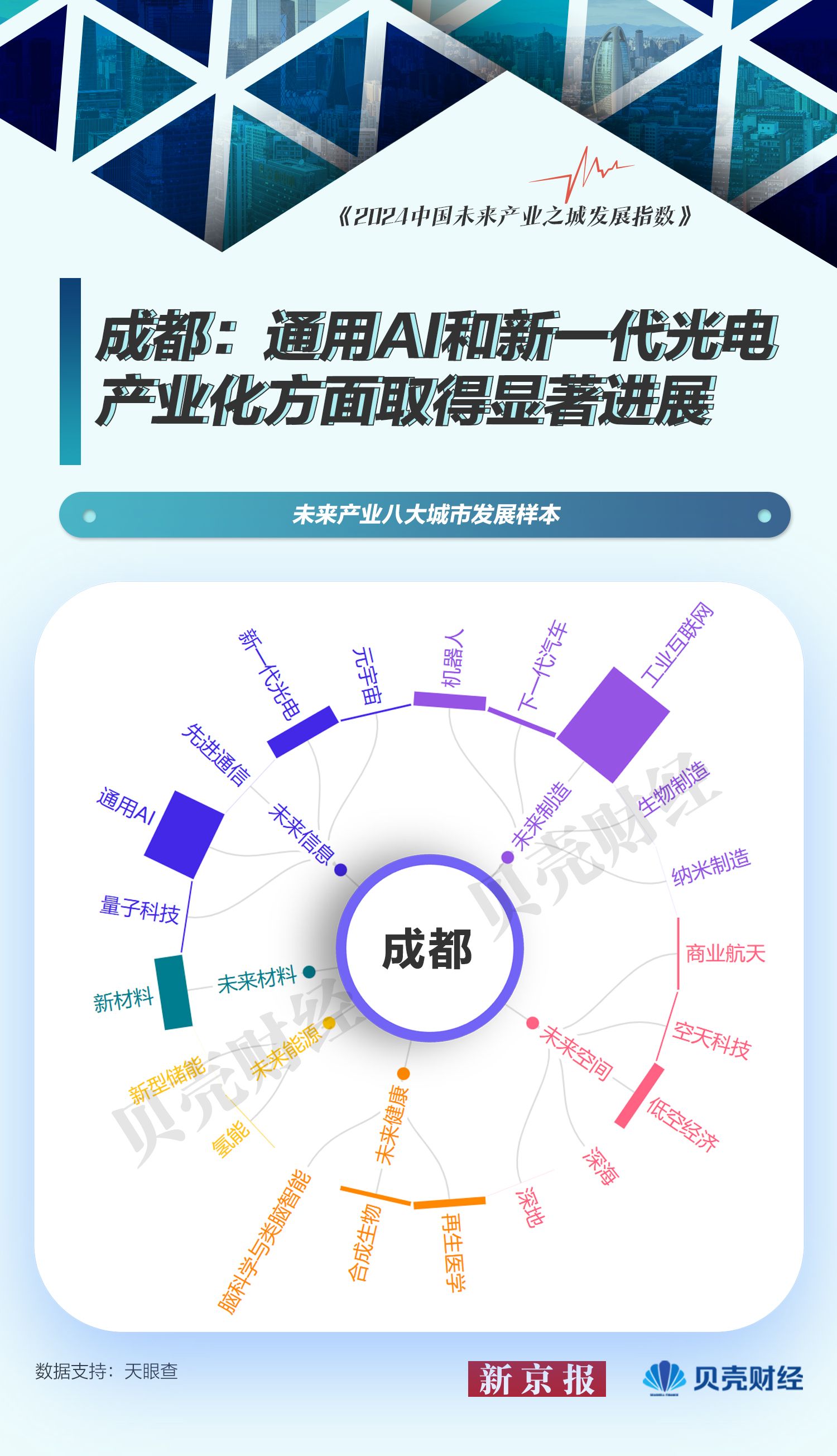

成都:通用AI和新一代光电产业化方面取得显著进展

2024年1月,成都市政府出台《关于前瞻培育未来产业构筑高质量发展新动能的实施意见》和《关于前瞻培育未来产业的政策措施》,明确了未来产业的战略定位和发展方向。未来产业之城发展指数的产业维度综合评价,成都排在第五,在未来信息方面相对优势高于其他方向的未来产业。

在未来信息的通用AI和新一代光电产业化方面,成都均取得显著进展。一方面,成都积极拥抱人工智能技术,鼓励企业多元化发展——2023年8月,成都发布了《成都市加快大模型创新应用推进人工智能产业高质量发展的若干措施》,为当地人工智能领域的发展指明方向,并提供政策支持和创新环境。另一方面,成都的光电产业也取得重大突破,辰显光电在Micro-LED技术上取得突破性进展,成功点亮全球首款P0.5TFT基58英寸Micro-LED拼接屏,并且实现100%点亮率的无边框拼接显示模组。

在未来制造和未来能源方面,成都虽没有体现出全面优势,但在工业互联网和氢能方面都体现出较强竞争力。在工业互联网方面,成都的发展已初具规模,形成较为完整的产业链条。截至2023年底,成都已培育了48个智能工厂和110个数字化车间,并打造4个国家级智能制造示范工厂和31个优秀场景。成都也在积极推进氢能产业的发展,2023年,成都氢能全产业链实现产值130亿元,同比增长10%,氢能产业已成为成都实施产业“建圈强链”行动的两条重点产业链之一。

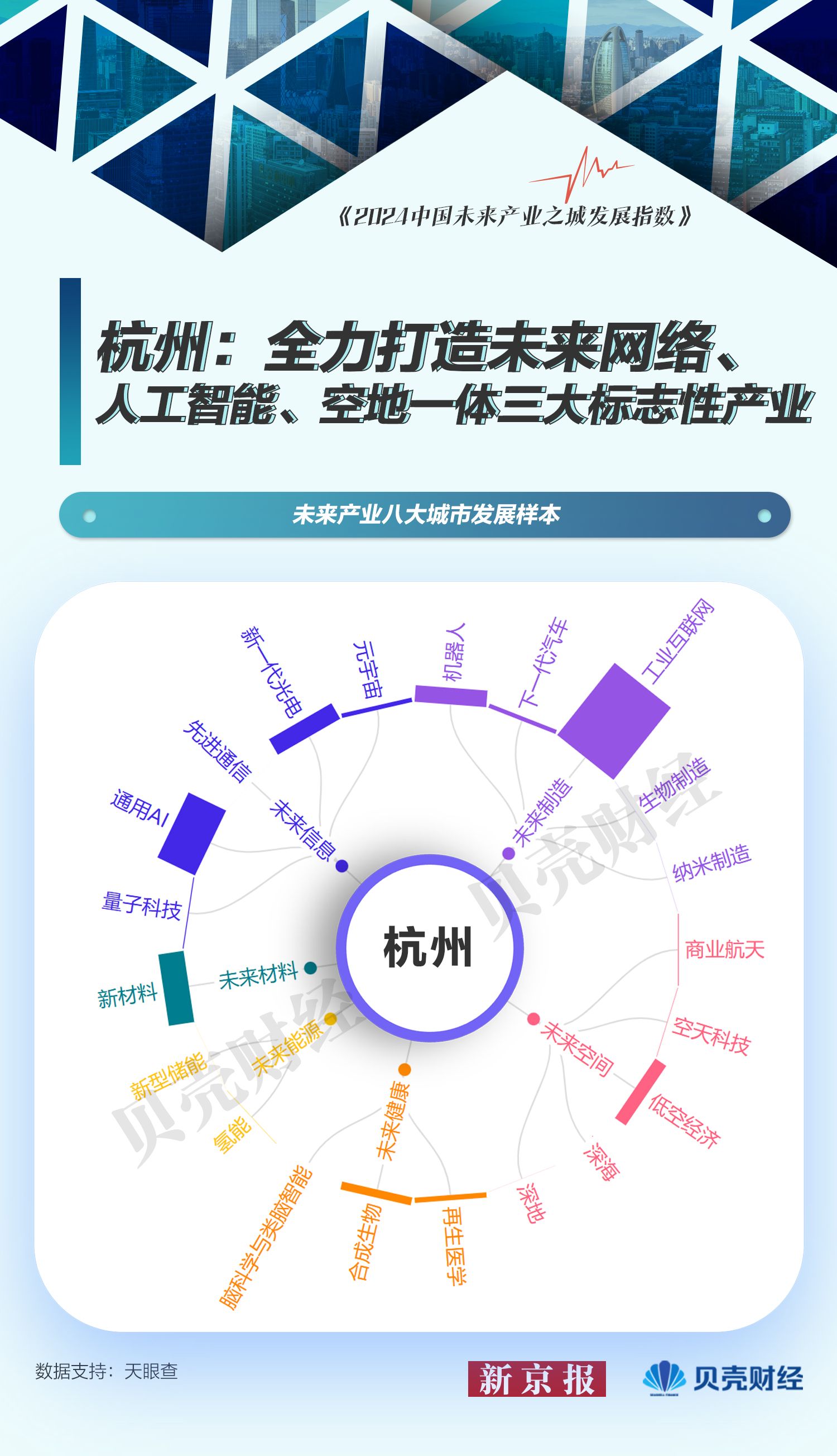

杭州:全力打造未来网络、人工智能、空地一体三大标志性产业

杭州致力于构建“1+7+N”未来产业培育体系,重点关注未来5-10年能够快速成长、兼顾10年以上远期有发展潜力的未来产业领域。2023年8月,杭州未来科技城宣布设立10亿元产业扶持基金,全力打造未来网络、人工智能、空地一体三大标志性产业,其中,良渚实验室还成功打造了脑机智能全国重点实验室。未来产业之城发展指数产业维度综合评价,杭州排在第六,在未来制造、未来健康方面相对优势较高。

杭州自2014年开始探索工业互联网,并取得阶段性成果。目前,杭州集中了浙江省70%以上的工业互联网服务能力。

在合成生物方面,杭州还发布了全国地级市层面首个合成生物专项政策,支持钱塘、萧山和西湖等重点发展区,争创合成生物省级未来产业先导区。此外,杭州发布了《杭州合成生物学产业核心区高质量发展试点政策》,将打造合成生物学学科高地,推动合成生物学产业链向高端攀升。

在机器人领域,杭州计划到2026年,实现智能机器人全产业链工业产值突破500亿元。杭州提出构建以人形机器人创新为引领,工业、服务、特种机器人协同发展的“1+3+5”智能机器人创新发展体系。萧山区也在深入推进机器人产业与人工智能、传统制造的深度融合,强化核心技术的研发及成果产业化推广。

杭州在元宇宙领域也取得重要进展。2023年,杭州市科协指导举办了“元宇宙与数字经济创新论坛暨科创中国-元宇宙科技成果应用推广会”,发布2023杭州十大元宇宙科技成果。此外,杭州西湖区文三数字生活街区展示了元宇宙领域的最新成果和前沿技术。

西安:航空航天、集成电路等产值近年来稳居全国前五

作为“西北第一城”,西安产业基础雄厚,优势产业航空航天、集成电路等产值近年来稳居全国前五;新一代信息技术、汽车制造产业集群进入千亿元级方阵。但由于西安周边地市的经济发展较不平衡,在产业形成和集聚方面存在一定局限性。针对当地产业特性,据《西安市“十四五”产业发展规划》,到2025年,西安将基本形成“6+5+6+1”现代产业体系;2024年西安市政府工作报告还提出,要加强未来产业规划和政策引导,争创未来产业先导区。未来产业之城发展指数产业维度综合评价,西安总分排在第七,在未来信息、未来空间、未来材料方面相对占优势。

西安的航空航天基础雄厚,这为当地发展先进通信(未来信息)及未来空间各领域创造了优越条件。在先进通信产业方面,西安市通过大规模的5G基站建设、电子信息产业的快速发展、科研成果的获得以及量子保密通信技术的应用,展现其在该领域的强大实力和广阔前景。西安光机所在超高速空间激光通信技术研究领域取得重要进展,利用新兴的微腔孤子光频梳代替传统的半导体可调谐激光阵列作为多载波光源,在相距1000米的自由空间光通信链路上实现了总速率为1.02太比特每秒的并行数据传输,该技术不仅可以应用于卫星互联网,还可以用于道路交通安全等领域。

在商业航天领域,西安已形成从箭体设计、火箭发射到卫星应用、推进系统和遥感应用,再到航天器测运控的航天全产业链。西安航天基地聚集了国内三分之一以上的航天科研单位,并且有8支“国家队”和40多家商业航天企业,推动了千亿元级航空航天产业集群的形成。2020年4月,西安还出台了国内首个商业航天专项政策。

在低空经济方面,2024年,西安被正式写入政府工作报告,成为低空经济和商业航天的重要发展区域。西安拥有国内航天三分之一、航空四分之一的科研生产力量,并且集聚5个千亿元级产业集群,这为低空经济的发展提供了坚实的基础。此外,西安还积极优化空域资源,打造低空经济产业园,为企业提供试验田。

西安的新材料领域发展主要聚集在经开区,2023年,西安经开区的新材料工业总产值突破180亿元,拥有48家省级以上产业创新平台,该区实施了“新材料产业高质量发展倍增计划”,形成以钛合金材料、超导材料、锆核材料、高温合金材料等为核心的产业集群。此外,西安还通过签约重大新材料项目,进一步完善了新材料产业上下游的产业链。

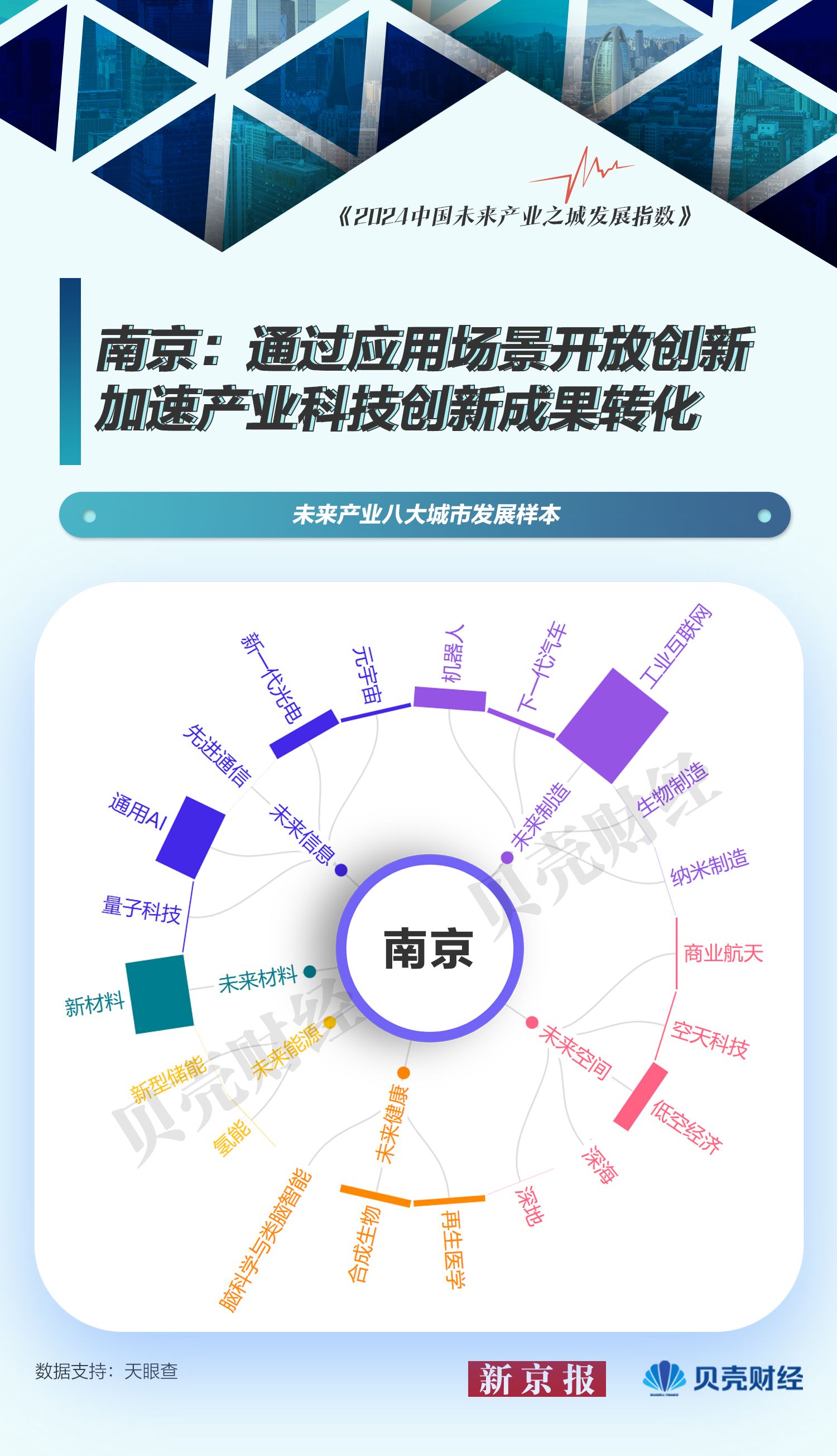

南京:通过应用场景开放创新 加速产业科技创新成果转化

南京积极布局未来产业,2023年1月发布《南京市加快发展未来产业六大专项行动计划》,并通过应用场景开放创新,加速产业科技创新成果转化,累计对外发布应用场景超4000个,其开放合作模式得到广泛认可。未来产业之城发展指数的产业维度综合评价,南京总分排在第八,在未来信息、未来空间、未来健康、未来材料的部分产业上具有相对优势。

在元宇宙领域,南京江宁高新区重点布局元宇宙和数字创意产业,已集聚核心企业40余家,初步构建了涵盖XR、大模型、3D引擎、虚拟数字人、人工智能等领域的特色元宇宙生态圈。南京还成立了中国元宇宙技术与应用创新平台,围绕元宇宙社会生态、经济体系等方面展开工作。

在合成生物学领域,南京通过创新平台建设、科研突破、产业博览会与论坛、企业孵化与投资以及学术研究与应用等多方面的努力,为合成生物发展提供了坚实基础和广阔前景。南京工业大学与建邺高新区联合打造了合成生物产业创新中心,促进国内外合成生物学先进技术成果的落地转化;而江苏省合成生物基础研究中心汇聚了一批顶尖科研人才,在合成生物技术创新和工业菌种成果孵化方面取得了一系列科研突破。

在低空经济领域,南京于2024年5月召开低空经济发展大会,发布四项低空智联先进技术成果,并签约总投资超300亿元的37个项目,涵盖低空制造、低空保障、低空飞行及综合服务等重点产业方向。

南京还致力于打造国内重要的新型材料产业基地,通过加快传统材料提档升级、推动战略材料成果转化、加强前沿材料前瞻布局,力争在全球新型材料产业竞争中占据有利地位。此外,2024年4月,南京江北新材料产业创新联盟由6位院士领衔,涵盖清华大学、南京大学、东南大学、南京工业大学等14家高校科研院所,以及60家企业、行业协会和金融机构,旨在打造全国首创、全球领先的科研成果集聚区,建设新材料中试基地和江苏省概念验证中心,推动更多科学新发现、新技术、新发明的诞生和应用。

出品:新京报贝壳财经

学术指导:清华大学二十国集团(G20)创业研究中心

数据支持:天眼查

出品人:苏曼丽

统筹:任娇

记者:方静怡

数据分析师:董怡楠

设计:任婉晴

校对:刘军