撰文/崔平

我们所熟知的“小丑”,多产生于马戏团的表演中。他们形象的设定主要是夸张的妆容、怪异的服饰以及搞笑的表演,以此来娱乐大众。“小丑”为人熟知,美国DC漫画出品的电影《小丑》功不可没。几百年来,不同类型的文学和电影作品,对小丑形象的建构与解读,使得“小丑”成为典型化的符号。

几乎在所有的文明中,在历史长河的任何一个时期,都可以看到小丑活跃的身影。尽管小丑产生的文化背景各异,但他们的世界在很大程度上都是趋同的。

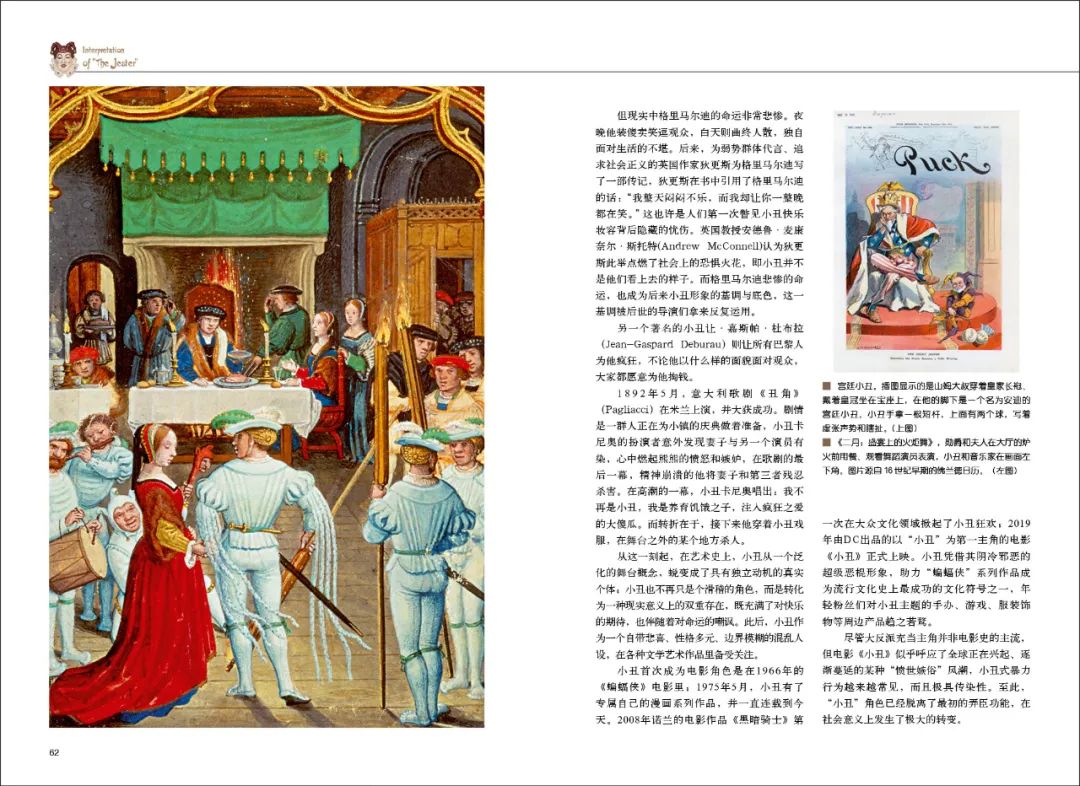

自古以来身居高位的统治者对小丑似乎特别有好感。中国古代宫廷不乏类似宫廷小丑的角色,如楚国弄臣优孟、后唐优伶敬新磨等都是在史书上留名的人物,并以自己独特的方式影响了历史的进程。古埃及、古罗马以及中世纪的欧洲宫廷,也都有小丑的身影。

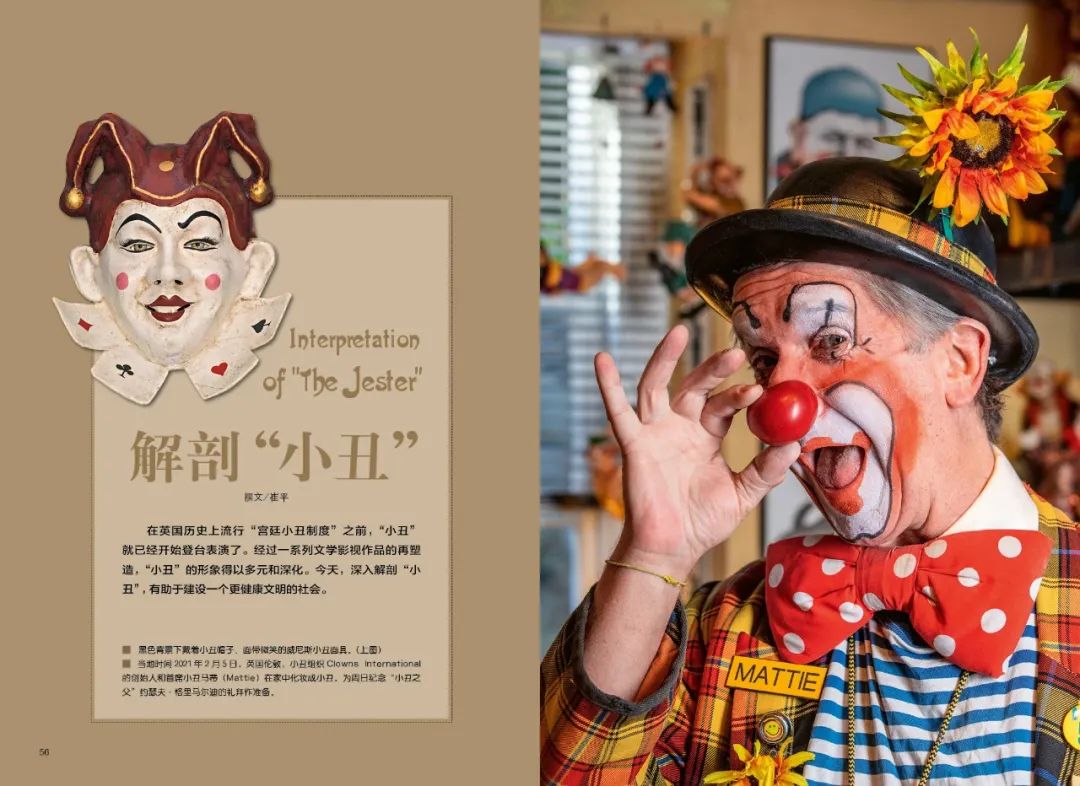

英国历史上一直流行“宫廷小丑制度”,足智多谋和滑稽可笑的宫廷小丑,曾给沉闷的宫廷生活带来了欢愉,宫廷小丑也叫“弄人”。

弄人,或曰“弄臣”,被看作“傻子”和“专业小丑”,是王公贵族尤其皇家宫廷为娱乐和取笑设置的无权职位,因此并没有独立的身份,必须依附于主人。这些弄臣不单是会逗众取乐的所谓“小丑”,他们同时以冷眼旁观和体察真相的姿态加以嘲讽的戏剧语言说出一些“正常人”不敢说的话,但免于责罚。英国王室豢养的宫廷小丑是一个正式职位,可以领一份俸禄。

英格兰国王亨利八世殿前的威尔·萨默斯(在伊丽莎白一世时代依然宠幸不减)以及伊丽莎白身旁的塔尔顿在当时就是英国家喻户晓的小丑。最后一位英国宫廷小丑生活在1649年查理一世时期。17世纪英国内战之后,克伦威尔废除了宫廷小丑制度。

中世纪以后,小丑逐渐走出宫廷、走上舞台;又踩着工业革命的节拍,从剧场走进马戏团。19世纪初,英国涌现出一位史诗级的小丑,约瑟夫·格里马尔迪,他被称为“英国小丑之父”,也是现代小丑的缔造者。

今日为我们所熟悉的小丑形象——整张涂白的脸、画着色块的面颊、加粗的眉毛、笑容夸张的大红嘴唇、染成五颜六色的奇怪发型、艳丽的服装等等——都继承自格里马尔迪。

小丑首次成为电影角色是在1966年的《蝙蝠侠》电影里;1975年5月,小丑有了专属自己的漫画系列作品,并一直连载到今天。2008年诺兰的电影作品《黑暗骑士》第一次在大众文化领域掀起了小丑狂欢;2019年由DC出品的以“小丑”为第一主角的电影《小丑》正式上映。

小丑凭借其阴冷邪恶的超级恶棍形象,助力“蝙蝠侠”系列作品成为流行文化史上最成功的文化符号之一,年轻粉丝们对小丑主题的手办、游戏、服装饰物等周边产品趋之若鹜。

苏格兰裔美国古典学家、评论家、文学史家吉尔伯特·海厄特在《讽刺的解剖》中曾道,“讽刺不仅是一种文学类型,更是一种内在于人类存在史、同时为之提供超越可能的人文精神和文化现象。”

因此,在这个意义上,了解和深入解剖“小丑”,可以更深入地理解众多观众和读者对小丑系列作品的追捧,尤其那些深受西方流行文化熏陶的都市年轻人,借此了解他们通过对小丑的“追捧”而含蓄表达的社会批评,从而缓解“不公正”,增强宽容心和责任感。

本文节选自《文明》2022.05月刊

特别声明:本文为新京报客户端新媒体平台"新京号"作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表新京报的立场及观点。新京报仅提供信息发布平台。