“揭榜挂帅”打破科研“小圈子”,“包干制”试点让科研人员能更加专心投入科研,多项政策助力科技成果转化……

近年来,北京市围绕加快北京国际科技创新中心建设,制定完善以《北京国际科技创新中心建设条例》为统领的法规政策体系,坚持在法治下推进改革,积极破除制约科技创新发展的体制机制障碍,原创科研成果不断涌现,科技成果转化体系加快构建。

开展先行先试改革,激发科研活力

2022年以来,中央支持中关村开展新一轮先行先试改革,北京市落实《关于支持中关村国家自主创新示范区开展高水平科技自立自强先行先试改革的若干措施》,围绕做强创新主体、集聚创新要素、优化创新机制等方面,实施24项重大先行先试改革措施,推动出台基础研究税收优惠、关键核心技术产品示范应用等50余项配套政策,发挥了压力测试、试点突破作用。

在科技经费和项目管理方面,北京出台完善财政科研项目和经费管理、实施科研项目经费“包干制”、设立自然基金联合基金、开展关键核心技术攻关“揭榜挂帅”等改革政策,在简化科研项目预算编制和优化评审程序、下放科研项目预算调剂权限、加大绩效支出激励力度等方面深化改革,进一步增强科研人员获得感。

2022年,《北京市关键核心技术攻关项目“揭榜挂帅”实施方案》印发,与传统的“申报制”相比,“揭榜挂帅”在团队遴选方面,能以更加开放的姿态选拔人才,打破科研“小圈子”。在资源配置方面,从学术驱动转变为需求驱动。在考核评价方面,能激发各类创新主体攻坚克难的积极性,真正做到奖优罚劣。

在北京市高级别自动驾驶示范区,300多个路口的多功能综合杆上设有雷达、AI摄像头等车路协同设备,其中,边缘计算节点(MEC)设备是支持车路协同自动驾驶的核心设备。路侧感知设备所采集的智能网联数据,均需要通过MEC设备进行实时计算处理后输出,为自动驾驶车辆提供车路协同信息。北京市科委、中关村管委会与市自驾办聚焦MEC设备的研发和应用形成了攻关榜单。企业揭榜后,研制出低成本、国产化路侧MEC设备,单台设备价格从2021年的23万元降低至当前的10万元以内,带动路口设备价格从超过80万元降低到50万元左右。

2021年,北京市自然科学基金专项、科技新星计划专项和独立法人研发机构科技专项三类项目纳入“包干制”试点,越来越多的科研人员摆脱繁琐的财务事物,专心投入科研主责主业,打通了“减负松绑”的“最后一公里”。 2022年,北京市自然科学基金14家试点依托单位共提出2023年度市基金各类项目申请2372项,仅无需编制预算一项,就至少节省2372天的申报时间,减少经费调整次数200余次。

布局新型研发机构,原创科研成果不断涌现

在2024中关村论坛年会开幕式上,“大规模量子云算力集群”作为最新成果之一发布。5台百比特规模的新一代量子计算系统,通过与经典计算融合,可以形成集群协同工作。

4月28日,中关村展示中心,观众参观大规模量子云算力集群使用的稀释制冷机。资料图片/新京报记者 王贵彬 摄

量子计算可以带来超强的并行计算能力。举例来说,银行通用的2048位的RSA密码如果用经典计算机破解,大概需要百万年时间。但2019年谷歌预计,如果实现2000万个量子比特的集成,就可以在8小时以内破解2048位的RSA密码。量子计算对国防安全、金融安全等都可能造成颠覆性影响。

“目前,量子计算处于实验室状态,要让其走向应用,就需要提供一个大家方便访问的平台,即量子云算力平台。”北京量子院执行院长常凯说,去年,北京量子院发布Quafu(夸父)量子计算云平台,上线了三枚超导量子计算芯片,分别有136、18和10个量子比特,用户可以自主选择合适的芯片运行量子计算任务。目前,平台已执行超300万个任务。今年新上线的量子云可用物理比特数达到590个以上。

北京量子院的成果是北京新型研发机构成果的缩影。

近年来,北京打破了传统科研机构管理模式,面向创新前沿,布局建设了北京量子院、北京脑科学与类脑研究所、北京智源人工智能研究院等一批世界一流的新型研发机构。新型研发机构突出“五新机制”,即“新的运行体制”,打破传统科研机构管理模式,实行理事会领导下的院长负责制;“新的财政支持政策”,实行负面清单管理,赋予新型研发机构经费使用自主权;“新的绩效评价机制”,实行个性化合同管理制度,由理事会下设的委员会进行绩效评估;“新的知识产权激励”,市财政资金支持产生的科技成果由机构依法取得;“新的固定资产管理方式”,市财政资金支持形成的大型科研仪器设备等由机构管理和使用。

市科委、中关村管委会在赋予新型研发机构充分自主权的前提下,推动机构围绕关键技术方向和问题,集中力量开展科学研究和技术攻关,相继涌现出一批原创科研成果。

全球领先真机实验成功率突破95%的泛化抓取技术ASGrasp、全球首个智能心脏超声机器人、全球首个实时孪生心脏计算模型……6月14日,“北京智源大会”开幕,智源研究院在语言、多模态、具身、生物计算大模型等方面的一系列前沿探索和研究成果集中发布。

规划全球首个人工智能街区,多项成果全球领先

海淀区近年来调整产业布局,打造人工智能发展的高地。中关村科学城管委会副主任、海淀区副区长唐超告诉记者,由北京市科委、中关村管委会和海淀区共同推动成立的新型研发机构——北京智源人工智能研究院,成功打造了一系列重大系统级成果。

“现阶段,语言大模型的发展已经具备了通用人工智能非常核心的理解和推理能力,但这并不是让人工智能感知、理解物理世界的终极技术路线。未来,大模型将以数字智能体的形态与智能硬件融合,以具身智能的形态从数字世界进入物理世界。”智源研究院院长王仲远透露,智源研究院具身智能创新中心已在机器人泛化动作执行和智能大小脑决策控制等方面取得了多项世界级突破性成果。

举个例子,用手抓取东西,是机器人最基础的一个动作,但以往机器人面对反光、透明物体时,经常会出现“看不清”“看不懂”“抓不准”等问题。研究人员在仿真系统中构建了千万种场景,基于其产生的超10亿级抓取数据,实现了抓取能力的提升。目前,针对跨任意形状和材质的难题,智源已率先实现工业级真机实验成功率超95%,实现全球领先的商业级动作执行水平。借助这项技术,即使在复杂光线透射、反射的情况下,机器人依然能够准确感知包括透明、高反光物体的形状和姿态,并预测出高成功率的抓取位姿。

目前,海淀区已基本形成芯片、框架、大模型、数据技术与处理服务等全产业链部署,集聚企业超千家,占全市的三分之二、全国的六分之一,人工智能学者占全市超80%,AI2000全球顶尖学者占全市超70%。海淀区还率先发布全球首个人工智能街区概念,以五道口和大钟寺为先导区,规划了53平方公里的人工智能街区,建设集成多种人工智能技术的城市智能体。

唐超表示,作为北京国际科创中心核心区与人工智能产业高地,海淀区将加快开放普惠算力,推动高质量数据汇聚共享,持续优化人才服务措施,围绕人工智能街区等区域为新型研发机构和企业提供充足优质的发展空间和全方位服务保障。

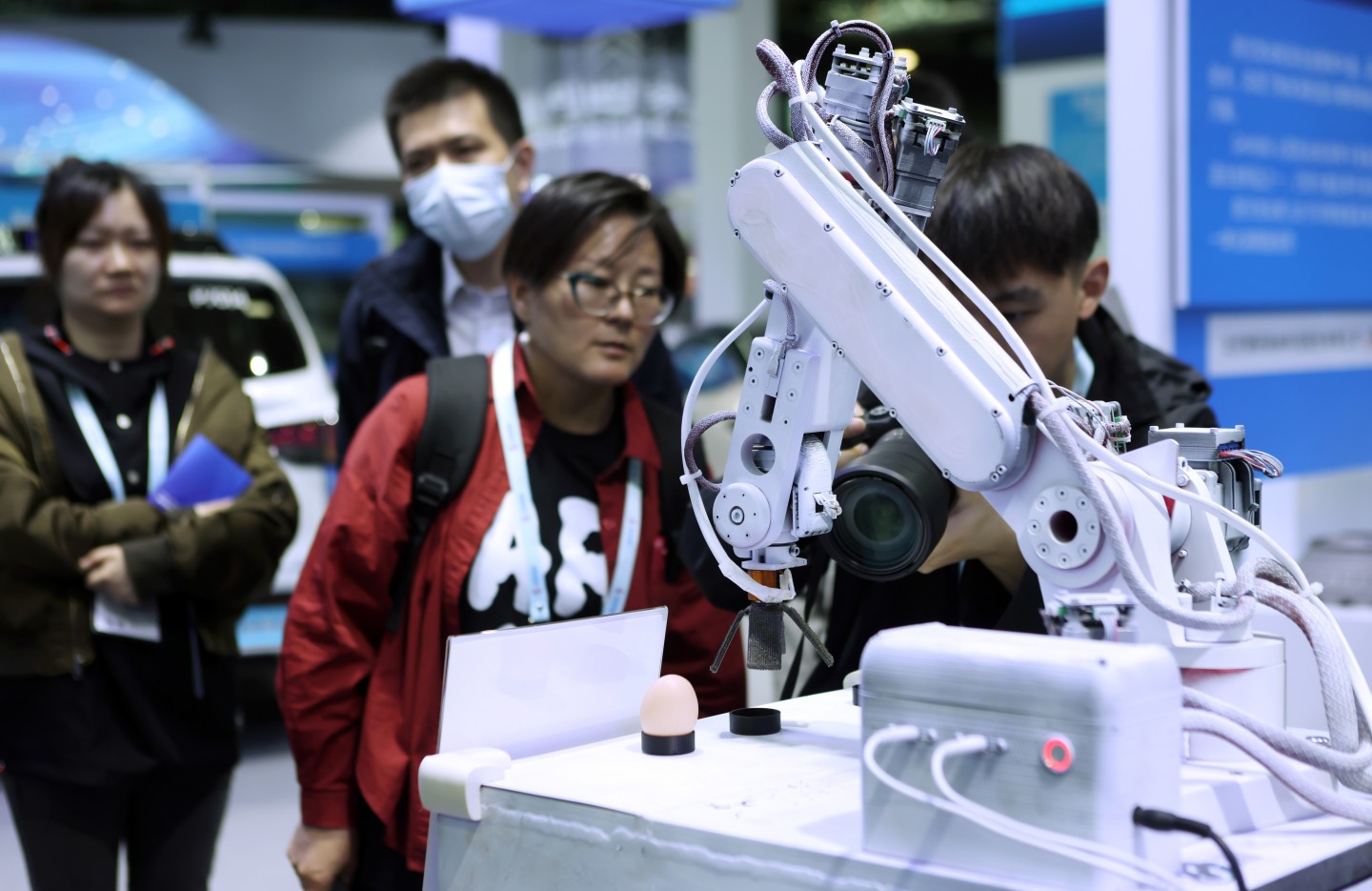

4月25日,作为2024中关村论坛年会的配套活动,中关村国家自主创新示范区展示中心常设展在中关村展示中心亮相。图为一款4D打印软体夹持系统在表演软体爪夹生鸡蛋。资料图片/新京报记者 李木易 摄

多项政策举措助力打通科技成果转化堵点

长久以来,科技成果转化过程中存在着高质量成果供给不足、成果承接能力不足、供需信息渠道不够畅通等问题。在科技成果转化的过程中,往往要跨越充满不确定性的“死亡谷”。

《北京市促进科技成果转化条例》率先以地方性法规形式明确科技成果权属相关法律制度。北京还印发《关于打通高校院所、医疗卫生机构科技成果在京转化堵点若干措施》,开展职务科技成果在国有资产中单列管理等试点,完善科技成果评价实施机制,着力打通科技成果转化“最后一公里”。

利用纳米医学机器人实现对人类重大疾病的精准诊断和治疗是科学家们追逐的一个梦想。国家纳米科学中心研究员聂广军及团队研制了药物递送DNA纳米机器人,并在活体(小鼠和猪)血管内稳定高效地完成了定点药物输运功能。

但想法越有未来感、科幻感,离形成产品的路就越长。为落实科技部等9部委《赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点实施方案》要求,北京推动北京工业大学等3家市属单位及国家纳米科学中心等6家中央在京单位共完成64个项目赋权改革试点工作。

聂广军说,以往形成的专利是单位所有,此次赋权后,科研团队获得了科技成果10年长期使用权,并成立科技创新企业。目前,企业正致力于实现纳米机器人的量产、质控和药效学研究,同时找到合适的适应症,将产品的临床价值体现出来。

针对科技成果创新性强的早期项目,赋予职务科技成果10年长期使用权,成果完成人可以瞄准市场应用方向,带着科技成果与企业等需求方深化应用研究、产品孵化及产业化合作,由此解决了科研院所科研成果与市场需求脱节的问题。

2023年,北京市科委、中关村管委会围绕新一代信息技术、医药健康、人工智能等产业领域,支持北京理工大学、北医三院、北京工业大学、北京中医药大学以及华北电力大学共5家单位,建设集研发、转化和产业培育为一体的产业开发研究院。

自2020年以来,北京市科委、中关村管委会累计支持124项概念验证项目,支持高等学校、科研机构、医疗卫生机构与企业等创新主体联合开展产学研医协同合作,实施技术开发、产品验证、市场应用研究等概念验证活动,提升科技成果的技术成熟度、行业竞争力和商业可行性。

新京报记者 张璐 吴为

编辑 白爽 校对 李立军