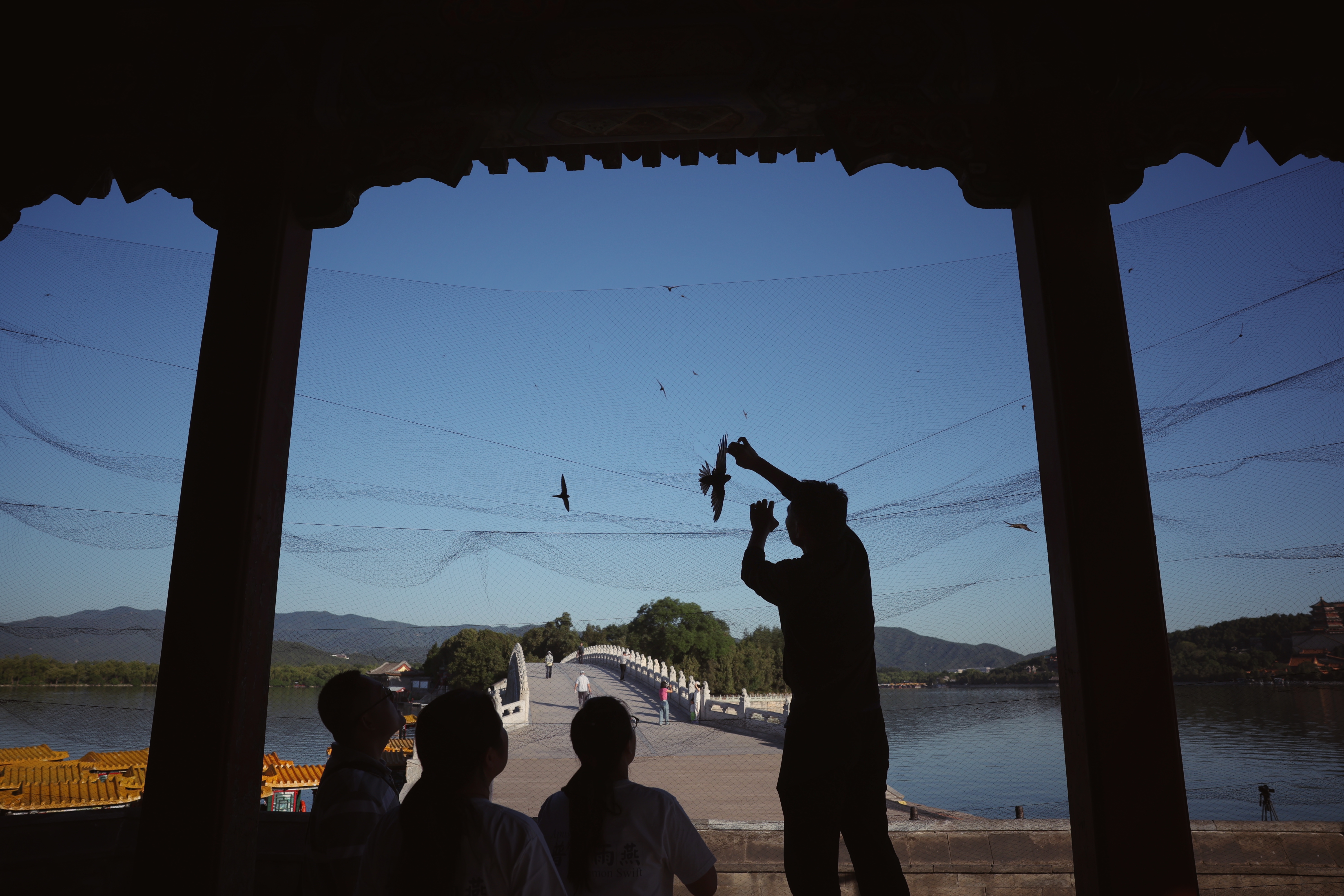

6月1日凌晨2点,鸟类专家和志愿者来到颐和园东堤上。在静谧的夜色中,他们打着手电筒,用捕鸟网将廓如亭围住。4点多,在廓如亭中栖息的雨燕活跃起来,纷纷出巢觅食。快速飞翔的雨燕撞网的那一刻,便被束缚得老老实实。

为研究雨燕进行的环志工作正式开启。

持续20余年的环志

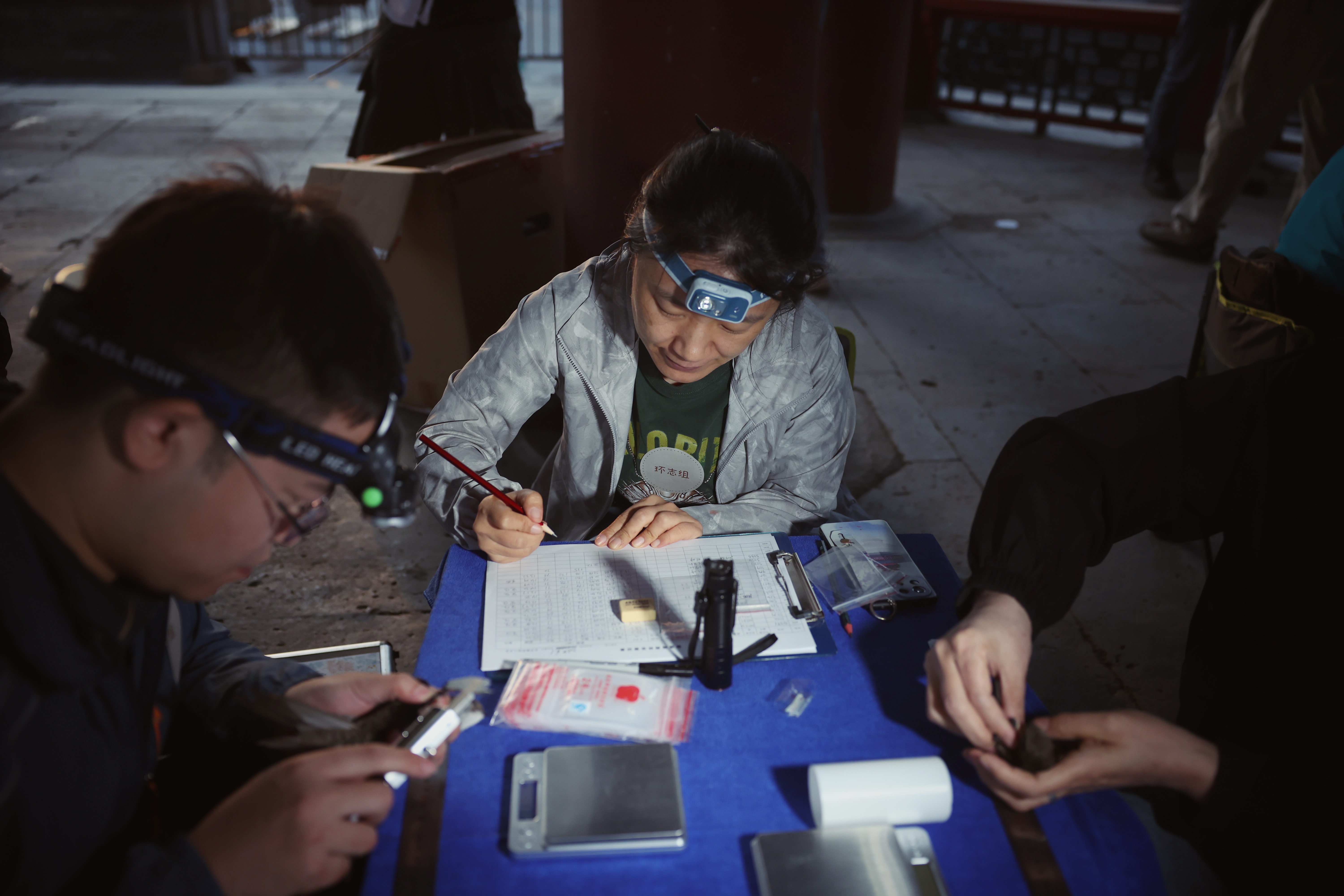

志愿者们轻柔又麻利地将雨燕从网上取下,装入专用的白色小布袋,交付测量小组。天刚蒙蒙亮,测量小组人员戴着头灯,使用弹簧秤给雨燕称体重,用游标卡尺测喙长和头喙长、跗跖长,使用钢板尺测体长、翅长、尾长,记录员记录相应的数据。

接着,他们将带有全国鸟类环志中心通讯地址和唯一编号的特殊金属环固定在鸟的小腿或跗蹠上,然后在原地放飞,以便在其他地点再次捕捉或观察到这些鸟儿,研究其迁徙规律及种群动态。

自上世纪90年代颐和园在廓如亭首次开展雨燕环志工作以来,这项工作至今已开展了二十余年。

北京雨燕作为极少数以北京命名的鸟类,不仅是北京的代表性鸟类,更具有独特的生态和文化价值。每年4月,北京雨燕从非洲南部抵达北京筑巢繁殖,7月底到8月初离开北京,返回非洲南部越冬。近年来,雨燕在北京的栖息范围逐渐扩大,从颐和园、正阳门等古建筑到天宁寺桥、百子湾桥等高大桥梁,都能发现大量雨燕栖息繁衍。

这些空中的“精灵”生态习性独特,喜欢在高大建筑筑巢,这归因于其独特的身体构造。雨燕跗跖很短,且脚趾结构是四趾向前的,一旦落地难以再次起飞,繁殖期也只能在高空借助一定的落差完成起飞,在高大建筑筑巢,从高空自然跌落展翅就可以飞行。颐和园是北京雨燕的重要栖息地,这里的巢址高大,且水面上的大量昆虫为其提供了适宜的食物。

随着科技发展,除了金属脚环,科研人员也使用了卫星追踪的方式。此次16只“身强体壮”的雨燕被佩戴上了卫星接收器,接收器能更加精确地追踪到雨燕的迁徙路径和活动范围,这些数据用以记录雨燕的生存状态,也为雨燕保护工作提供科学依据。

研究雨燕“食谱”

此次环志共标记了126只北京雨燕,其中包括曾经标记过的88只,回收比例接近7成。标记时间最长的雨燕有3只,它们是2014年首次在颐和园佩戴环志的,时间达到10年。“这说明颐和园的北京雨燕种群总体良好,且能够持续精准回巢。”北京市野生动物救护中心(北京市鸟类环志站)工作人员史洋说,另外的38只雨燕为首次佩戴环志。

与以往略有不同的是,此次环志还收集了十余个雨燕反吐的食团,将用以研究雨燕吃哪些虫子,从而对雨燕进行更好的保护。

雨燕曾被称为“无脚鸟”。除繁殖期间需进入巢穴进行产卵、孵化和育雏外,它们全年的进食、饮水、交配、睡觉基本都在空中进行。

“雨燕在空中不是捕食,而是一边飞,一边张着大嘴,把小虫子兜进嘴里。”史洋描述了一个有趣的场景。这些虫子会存在雨燕脖子下的嗉囊中,随着雨燕越吃越多,虫子尸体粘在一起变成小圆球状的食团。被环志人员捕捉后,雨燕受到刺激紧张,会把食团吐出来,正好被工作人员收集起来用以研究。

食团中包含没有被消化完的完整虫子,小如蚂蚁,目前它们正处于冷冻状态,等待研究人员用显微镜将它们一一识别出来。

“我们研究雨燕吃哪些昆虫,不是研究雨燕粪便,而是研究食团。”史洋说,他们需要了解昆虫和园林绿化中用药物杀灭的对象是否有关系。如果发现昆虫飞行高度和园林绿化喷洒药物的高度一致,为了保证这些“雨燕食谱”种群数量不受影响,他们将建议有雨燕分布的公园错开繁殖期喷洒药物。

根据北京市野生动物救护中心调查数据,目前北京雨燕数量稳步提升,且不断在城市中扩散,适合筑巢的巢址也越来越多。这得益于北京湿地面积逐渐增多,昆虫等小型生物在湿地中繁衍生息,为雨燕提供了丰富的食物资源。

鸟类环志的“惊喜”

此次环志过程中,专家还采集了雨燕的羽毛。

史洋说,雨燕外观看不出雌雄,以往对雨燕进行性别鉴定使用血液。去年,他们尝试使用羽毛进行性别鉴定。“发现可行后,我们今年对所有的雨燕个体都采集了羽毛。”他说,采集的是雨燕腹部的绒毛,相当于无损鉴定,对鸟类几乎没有影响。经过长期采集,科研人员将了解颐和园中北京雨燕的性别比例。

鸟类环志是一种根据标记个体研究鸟类生活史、种群动态、迁徙的研究方法。北京市鸟类环志站2006年由全国鸟类环志中心在北京市野生动物救护中心挂牌,除开展救护鸟类环志外,设立海淀区翠湖国家湿地公园及顺义区汉石桥湿地自然保护区两个鸟类环志工作站,开展以雀形目鸟类为主的环志工作,截止到2023年,共环志鸟类26000余只。

今年,北京市鸟类环志工作取得了新的进展,“惊喜”不断。3月,汉石桥湿地自然保护区环志工作站2023年9月环志的灰头鹀在香港米埔回收,也是北京环志的雀形目鸟类的首次异地回收。作为灰头鹀迁徙动态的重要记录,为研究揭示该鸟种的生态及迁徙规律提供可靠证据。5月,海淀区翠湖国家城市湿地公园环志工作站回收到一只蒙古国环志的灰头鹀,为北京市首次回收到其他国家环志的雀形目鸟种。

未来,北京将继续在候鸟迁飞通道重要区域建设鸟类环志站,通过鸟类环志工作开展候鸟资源动态监测、疫源疫病主动监测预警、候鸟保护宣传等工作,并针对重点保护物种使用鸟类追踪器等新技术开展迁徙动态研究。

新京报记者 张璐

编辑 张牵 校对 李立军