雌雄同体,繁殖迅速,胃口超大,近段时间非洲大蜗牛不止频频出没在雨后华南地区的城市街头,也多次爬上互联网的热搜榜单。它是广州管圆线虫钟爱的中间宿主,也堪称爬行的“细菌盲盒”。别吃、别碰!是最近许多专家谈及非洲大蜗牛时,最先发出的科普忠告。

实际上,作为外来入侵物种,非洲大蜗牛在我国盘踞已久,登陆了多座南方城市。中国农业科学院农业基因组研究所副研究员刘聪辉告诉新京报记者,目前入侵我国的非洲大蜗牛共有三种,“无斑玛瑙螺”曾在2014年被我国海关首次截获,十年来它繁衍迅速,在我国南方地区几乎未逢敌手,现已常见于深圳、广州等地,且数量上呈现逐年增多的态势。从可见的入侵趋势来看,非洲大蜗牛的地盘仍在进一步扩大,逐步爬往北方地区。

在深圳出现无斑玛瑙螺,自2014年在海关被截获,该物种入侵我国已有十年时间。受访者供图

特征

雌雄同体的入侵者

国内不少美食爱好者对于“非洲大蜗牛”应不会陌生。同为玛瑙螺科非洲大蜗牛属的“白玉蜗牛”是褐云玛瑙螺的白化亚种,曾作为蛋白食物于上世纪70年代前后引入中国,被搬上无数餐桌,至今仍有不少养殖户靠其增加收入,养殖致富。

而区别于养殖环境中的白玉蜗牛,刘聪辉告诉记者,近年来频繁出现在南方多地的非洲大蜗牛,仍包括三个品种,即褐云玛瑙螺以及它的两个种——虎纹玛瑙螺和无斑玛瑙螺,“其中虎纹玛瑙螺多常见于我国台湾、福建地区,而无斑玛瑙螺则更多地出现在广州、深圳等华南地区。”

刘聪辉特别提到,无斑玛瑙螺传入我国的时间不算很长,自2014年1月,我国广东东莞检验检疫局从莫桑比克进口的原木中截获第一头无斑玛瑙螺以来,仅过了十年时间,该物种便遍布华南,数量几乎更甚于更早入侵我国的褐云玛瑙螺。这些年来甚至许多城市居民对于这类外来入侵物种见怪不怪,好似它们已经融入城市生活,“还有一些国内的异宠玩家,会以各种逃避海关检查的方式将其引进,从另一方面也助长了当前入侵物种的泛滥。”

迅速繁衍的奥秘得益于物种基因中的“天赋”。刘聪辉介绍,非洲大蜗牛为雌雄同体,并且经历过全基因组复制(whole genome duplication)后,拥有两套基因组,基因组中冗余信息也造就了它们极强的环境适应能力,“基于这种能力它们能通过很多方式躲避、扛过恶劣的环境,把种族延续下来。同时非洲大蜗牛的繁殖能力也很强,它们一年中会多次产卵,年产卵量在2000颗左右,特别在广州、深圳、海南这些温暖潮湿的地方,它们的生命可长达数年,足以完成世代交替,物种的多样性和数量也由此得以发展。”

曾在广州和深圳生活的市民向记者提到,两地相较之下,深圳“偶遇”非洲大蜗牛的机会更多,猜测这与深圳更为潮湿的气候环境以及更大的绿化面积有关。刘聪辉也在采访过程中对猜测表示认同,他提到,潮湿的环境和茂盛的灌木几乎构成了非洲大蜗牛生长繁衍的“温床”,同时有中国“外贸第一城”之称的深圳口岸众多,跨境物流交通四通八达,外来物种更容易由这些密集的网络传入国内。

危害

会爬行的“病菌盲盒”

夏季潮湿闷热的夜晚,是非洲大蜗牛活动最为频繁密集的时段。“如果这个时候你走进深圳任意一座公园逛上一圈,基本上都能发现四五十只非洲大蜗牛和你一起‘遛弯’。”刘聪辉说,最近几年,人们甚至不用等到晚上,在湿度相对较大的晴天,也能在城市道路、公园里发现这些非洲大蜗牛的身影,它们体型巨大,有的身长可达20厘米,“其实它们更愿意藏身在市民活动较少的水库周边,一旦扩大活动区域,就意味着它们正准备进食或产卵。”

低端物种当然不懂城市规则,这就给了许多汽车车轮、市民鞋底与非洲大蜗牛“亲密接触”的机会,不小心踩到几只蜗牛,是许多深圳市民的夏夜日常“偶遇”。除了感官上带来不适,非洲大蜗牛的破坏性和杀伤力还体现在生态环境和公共卫生两个方面。

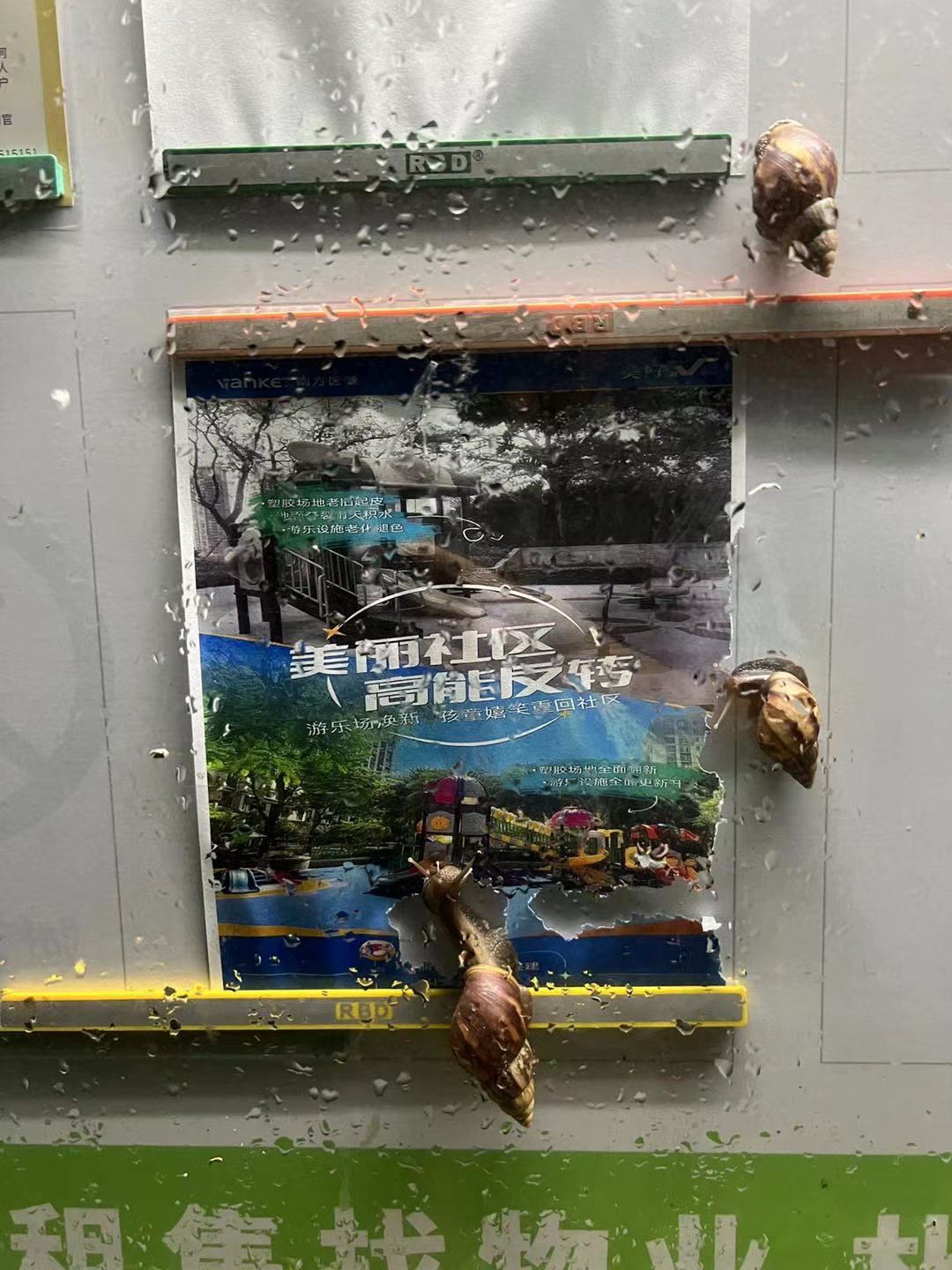

无斑玛瑙螺爬进深圳社区的宣传橱窗中。受访者供图

“非洲大蜗牛怕水,所以它们不会为害水田庄稼,破坏的多是花卉、蔬菜,以及木材。”刘聪辉提到,在同样温暖潮湿的美国佛罗里达州,许多木质房屋也成为非洲大蜗牛的巨型“自助食堂”,身为软体生物,并不影响它们消化坚硬的东西,“它们的胃口很大,消化能力也很强。我们实验室中的非洲大蜗牛不仅会吃饲料,它们有时还会侵蚀我们的书籍,甚至塑料制品。”除了一副好牙口,非洲大蜗牛所到之处几乎总是“祸事不断”,刘聪辉说中国农科院农业基因组研究所位于深圳大鹏新区,楼体每年都会因为非洲大蜗牛留下的黏液和粪便而不得不重新装饰粉刷,花销不菲。

另一方面,非洲大蜗牛对公共健康的威胁则更为棘手。刘聪辉称,非洲大蜗牛可携带上百种微生物群,堪称“病菌盲盒”。与福寿螺相同,非洲大蜗牛也是广州管圆线虫所钟情的中间宿主,若进入人体,线虫可通过胃黏膜,经血管穿过血脑屏障,引发嗜酸性脑膜炎,严重情况下可致人死亡。

此次非洲大蜗牛在互联网上引起关注前期,“不要吃”“不要碰”是专家学者在第一时间向社会公众发出的科普忠告。在刘聪辉看来,即便入侵物种已经进入我国多年,甚至在南方地区常见,这样的“提醒”仍然尤为重要,“主要是公共卫生观念的培养,如果大家没有这个公共意识,就很容易大规模暴发传染病事件。就像福寿螺一样,公众最初其实没有意识到它带来的健康威胁,等真正开始传播就很难控制了,所以我们也希望通过各类媒体的声音给公众提个醒。”

趋势

向北方地区拓展繁衍边界

研究软体入侵生物多年,刘聪辉能够明显感觉到近些年来非洲大蜗牛的数量还在增多。在他的印象中,非洲大蜗牛不是今年才开始登上热搜的,随着数量的增长,这种外来入侵物种受到的关注越来越多。

“在最近几年的观察当中,单从我们知晓的情况,现在广州、粤北地区,甚至湖南、江西等地,都出现了非洲大蜗牛,它们不仅出现在城市,在农村地区也是很常见的。”刘聪辉认为,它正在向我国北方地区拓展自己活动、繁衍的边界。

这其中有气候变化、物流运输的原因,而另一方面,刘聪辉再次提到了这类物种极强的适应能力,“本身它是雌雄同体,多倍体基因组赋予了它们很顽强的生命力和繁衍能力,同时,在入侵我国这些年,它们也在适应我们变化中的环境,以拓展更多的生存空间。”它们在死亡边缘反复横跳,是在拓展,也是在试探。

无斑玛瑙螺在深圳街头出现,身长略长于成人食指。受访者供图

这样的试探和拓展,曾让非洲大蜗牛在全球领域“开疆拓土”。早在二战前后,非洲大蜗牛已经登陆欧洲、北美等大陆,也更容易在海洋性气候中站稳脚跟。据媒体报道,在美国佛罗里达,非洲大蜗牛最初是由非法宠物交易被引入。佛罗里达州曾在1975年、2011年、2022年三次开展灭除非洲大蜗牛的行动。在2011年开始的为期十年的行动中,该州政府总花费超2300万美元,折合人民币超1.5亿元。

应对

基因技术让入侵者不再“难杀”

大蜗牛确实“难杀”。刘聪辉告诉记者,因为这类生物的体型巨大,在食物链体系中几乎难逢对手,“基本上处于一个没有办法制衡的状态。”他提到,国外曾有国家利用另一种软体动物蛞蝓制衡非洲大蜗牛,“原理上是让蛞蝓与非洲大蜗牛竞争生态位,可以吃掉非洲大蜗牛的卵。但有的蛞蝓本身对于我们国家来说也是外来物种,不能贸然引进。”

此外,在刘聪辉和团队伙伴们的研究过程中,他们还发现非洲大蜗牛也很会“防御”,“它们的免疫系统很有特点,比其他软体动物都要更强。”刘聪辉解释,作为低等的无脊椎动物,软体动物通常并不具备免疫能力,但非洲大蜗牛有近似于免疫记忆的特点,“这就意味着,我们在开发针对性药剂的过程中,需要有更多考量。有的药可能这次管用,下次再用效果就会减弱。”

最近几年,刘聪辉所在的团队通过收集基因组信息,建立了入侵物种多组学数据库,让针对性药剂的靶点更加精准。也研发了通过靶基因,了解地区是否存在非洲大蜗牛的监测手段。

同时,随着深圳当地对于外来入侵物种的重视,团队还通过深圳市农业科技促进中心等部门机构,在包括深汕合作区、海南、贵州在内的多个地区展开试点和实验,“非洲大蜗牛其实也会吃同伴的尸体,我们利用基因组大数据的筛选,提取到了它们本身的信息素物质,将薇甘菊中可以杀死蜗牛的化感物质相结合,制成了针对非洲大蜗牛的食诱剂。这也算是‘以害治害,变废为宝’。”刘聪辉说,相对于普通的农药,食诱剂对环境更加友好,且更有针对性。

在刘聪辉看来,任何科学手段和技术,都是为了让人类更了解其他生物,以及自己所处的环境。在认识和了解之外,刘聪辉特别向记者提到,他盼望现在已经在华南地区频繁出现的非洲大蜗牛能够引起公众和社会更多的认识,“研究这类软体入侵生物的学者不多,它不像福寿螺危害农田,是许多农业领域专家的主要研究对象,尽管更多地出现在生态较好的园林,但它们确实与林业关系并不密切,更与海洋生态、城市水体无关。实际上正处于一个近乎‘三不管’的地带,很少有研究人员把它们划到自己的研究领域中。”

非洲大蜗牛近期在网络上引发了一定热度,科学家们在向公众科普的同时,也期盼这类有些小众的外来入侵物种得到更多的重视,进一步着手防控和治理工作。毕竟,“入侵为害的前夜总是静悄悄的”。“在外来入侵物种没有引起重视的时候,可能正是最危险的时候。”刘聪辉说。

新京报记者 田杰雄

编辑 张树婧 校对 陈荻雁