撰文 / 刘瑜

供图、支持 / 南京博物院

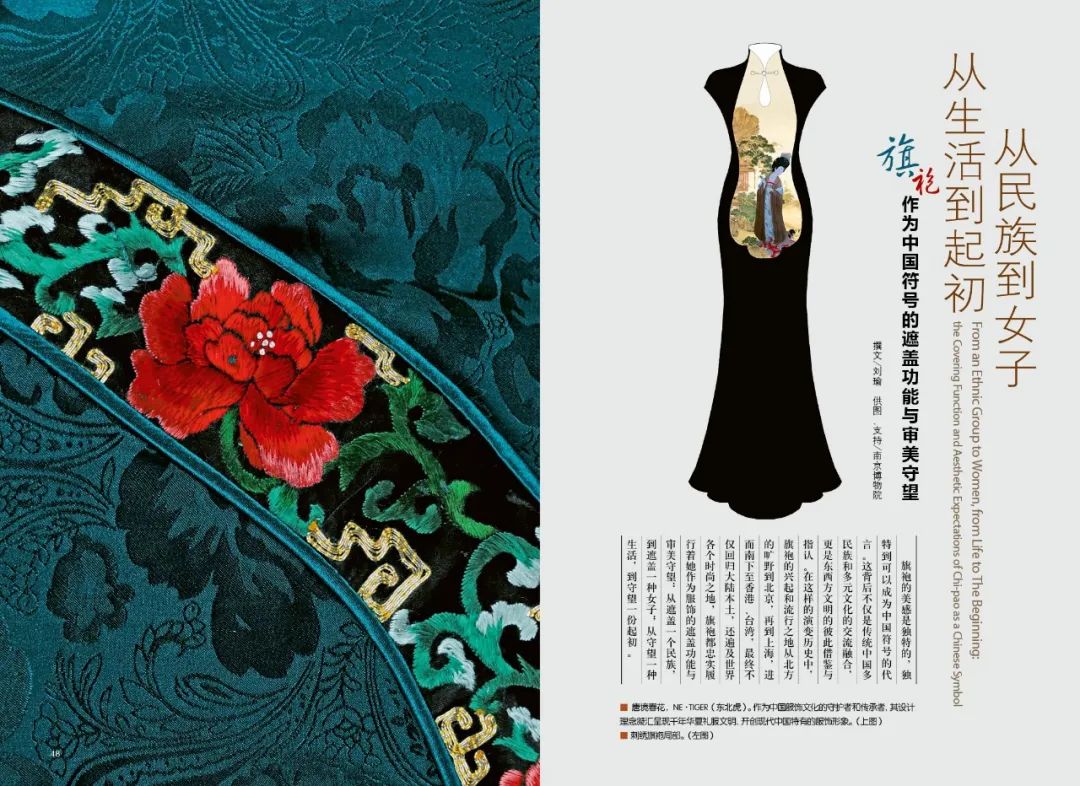

旗袍的美感是独特的,在人们眼中成了中国符号的代表,似乎只要旗袍一出现,中国味道就一触即发地浓烈起来。

满人发祥于东北的长白山地区,以骑射狩猎为生,独特的袍服正是适应了这一独特的生活方式:圆领、马蹄袖、窄袖身、束腰、捻襟、上带扣袢、下有开气。

入关后,满汉两种文化触碰融合,有着独特韵味的清代袍服产生了。边饰繁复是清代袍服最显著的装饰特点之一。清初女子袍服的镶绣等装饰主要在襟、领和袖端等位置,颜色较素;乾隆后期,这种镶绣装饰手段得以普遍流行;大约咸丰、同治期间,京城里贵族妇女衣饰镶滚花边的道数也越来越多,边饰越来越宽,从三镶三滚、五镶五滚发展到“十八镶滚”。

经过清代两百多年历史的变迁,早期袍服简练自由的风格,逐渐被繁冗和奢华所替代。制作宫中袍服的用料十分讲究,各种绸、缎、纱、罗、缂丝以及用孔雀羽毛、金线、穿珠装饰的衣料都派专人到江宁(南京)、苏州、杭州三织造衙门专门采办。

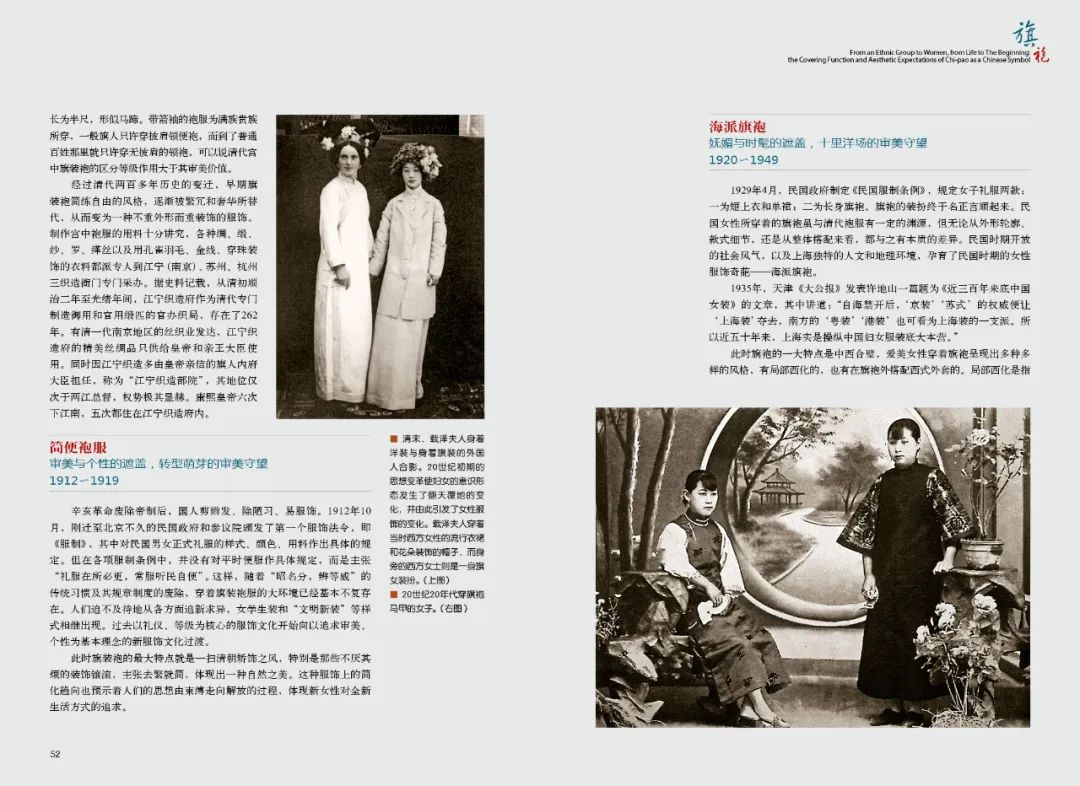

辛亥革命废除帝制后,国人剪辫发、易服饰。此时袍服的最大特点就是一扫清朝矫饰之风,主张去繁就简。这种服饰上的简化趋向也预示着人们的思想由束缚走向解放的过程,体现了新女性对全新生活方式的追求。

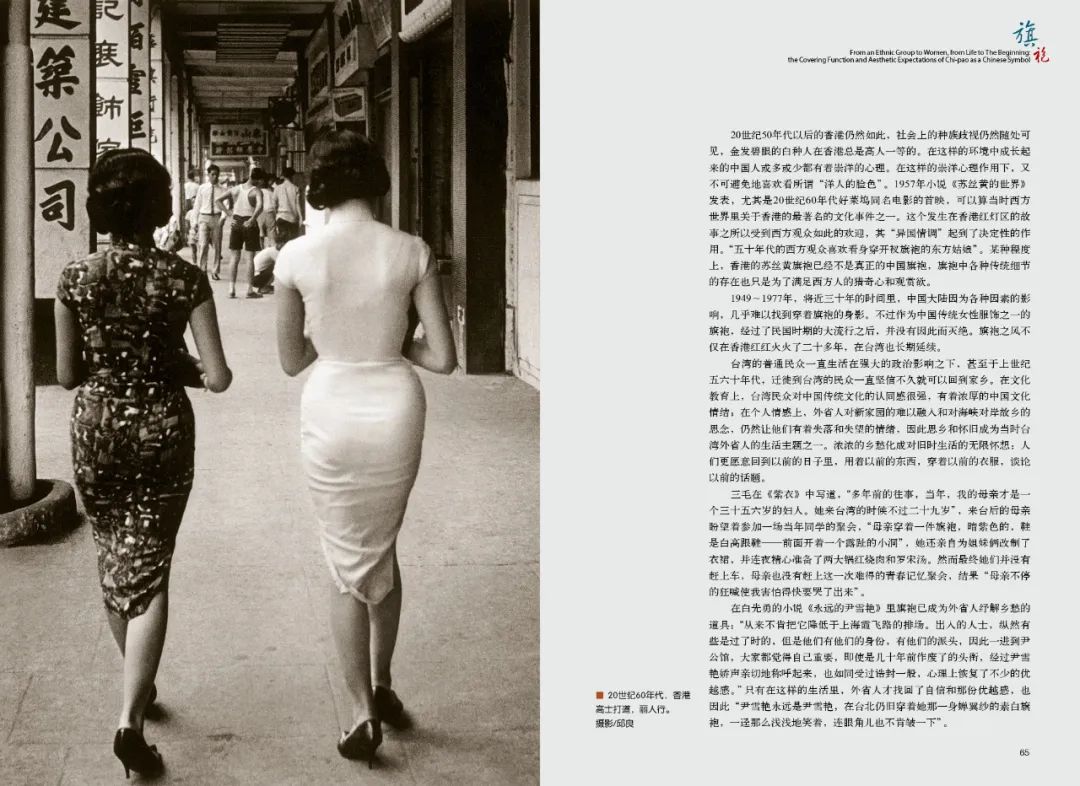

民国时期开放的社会风气,以及上海独特的人文和地理环境,孕育了民国时期的女性服饰代表——海派旗袍。

此时旗袍的一大特点是中西合璧,有局部西化的,领和袖采用西式服装做法,如西式翻领、荷叶袖、开衩袖,还有下摆缀荷叶边,或缀不对称蕾丝等夸张的样子。大多数人喜欢将旗袍和西式服装搭配起来穿,比如在旗袍外穿西式外套、裘皮大衣、绒线衫、背心等,在脖子上系围巾或戴上珍珠项链。

中西合璧更深刻地体现于剪裁技术的突破,即对西方省道技术的引用。省道技术出现于中世纪的哥特时期,旗袍衣身前后片两个或者四个菱形的省道,彻底改变了旗袍的平面造型效果,使旗袍的腰部和背部造型更加贴合人体。

改良旗袍的出现,奠定了现代旗袍结构之基础,对中国女子服饰的发展影响深远。

回望历史,20世纪20年代旗袍初行之时,样式与清末的旗袍相较变化不大。30年代是旗袍的全盛时期,全民皆着旗袍。40年代,时局动荡,旗袍的样式也趋向简洁实用。抗战胜利以后,拉链、垫肩、暗纽等配件开始大量使用。“全民穿旗袍”的年代一直延续到50年代初期。50年代以后,旗袍逐渐淡出大陆女性的日常生活舞台。

1986年,中国服装界参加巴黎国际成衣博览会。80年代东方风情成为西方主流时尚舞台的流行元素之一,马克·伯汉、伊夫·圣罗朗等一批西方大牌设计师,都不约而同地发表了“中国风”作品。

本文节选自《文明》2014.09月刊

特别声明:本文为新京报客户端新媒体平台"新京号"作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表新京报的立场及观点。新京报仅提供信息发布平台。