4月12日,新京报社“2024新京智库春季峰会”举办。在“问计向新—新质生产力主题论坛”上,北京怀柔科学城管委会交流合作与人才工作处处长王建欣分享了怀柔科学城支撑新质生产力发展的经验。

他提到,自2017年国家发改委、科技部联合批复《北京怀柔综合性国家科学中心建设方案》,明确以怀柔科学城为核心承载区进行建设以来,经过六年多的努力,怀柔科学城已进入以运行为主的新阶段。从科研人员为劳动者、科学设施集群为劳动资料、重大科技成果为劳动对象以及它们的优化组合上来看,怀柔科学城已经具备发展新质生产力的要素条件,展示出对怀柔乃至首都高质量发展的支撑力。

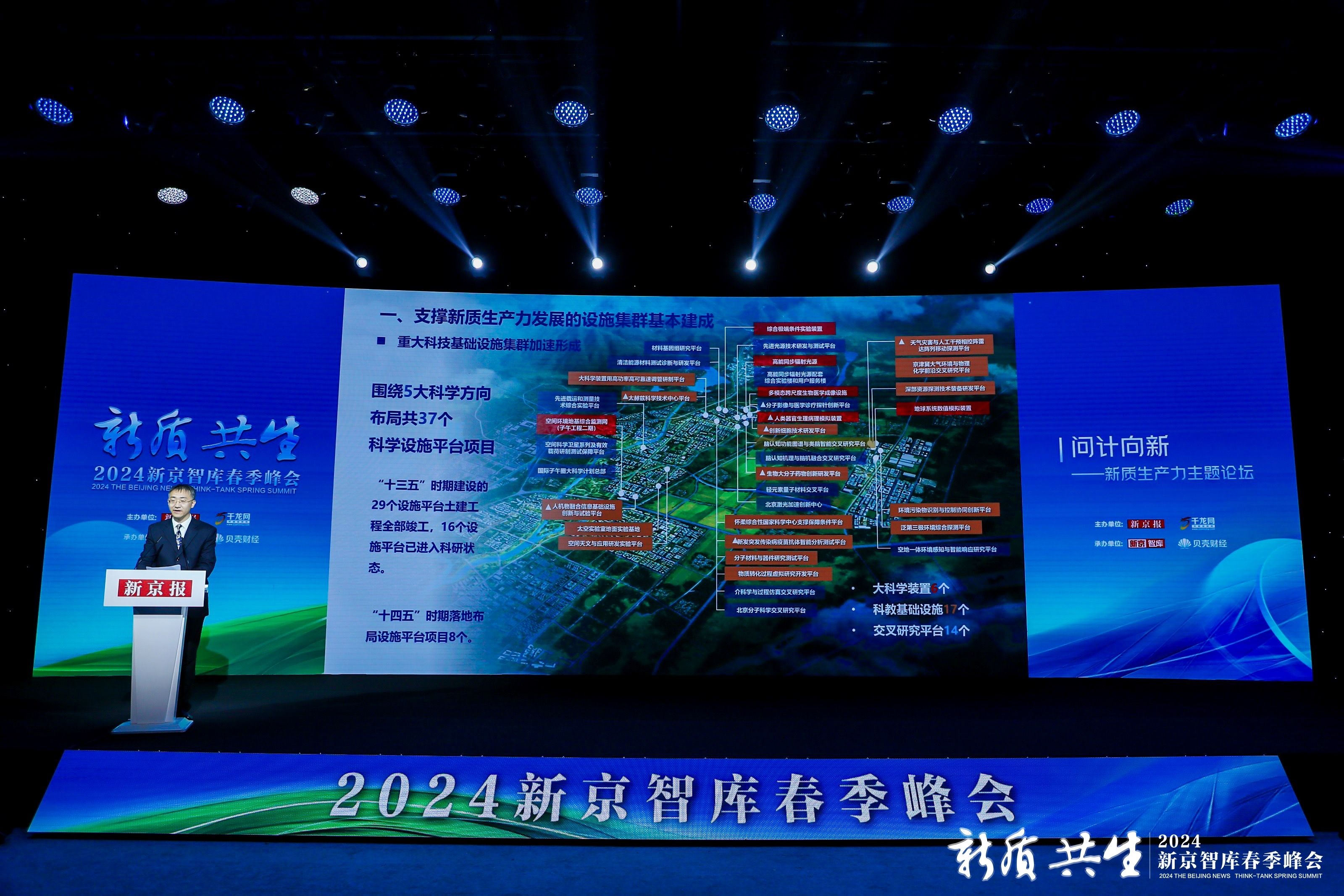

北京怀柔科学城管委会交流合作与人才工作处处长王建欣分享怀柔科学城的建设情况和支撑新质生产力发展的经验。主办方供图

重大科技基础设施,密集落地怀柔

王建欣介绍,怀柔科学城是全球重大科技基础设施最密集的地区之一,围绕物质、空间、生命、地球系统、信息与智能这五大科学方向,目前已布局了37个科学设施平台,其中有6个大科学装置、14个交叉研究平台、17个科教基础设施。

他表示,截至目前,怀柔科学城“十三五”时期建设的29个设施平台土建工程全部竣工,今年将全部进入科研状态;“十四五”时期落地的8个设施平台中,大科学装置人类器官生理病理模拟装置和交叉研究平台分子影像与医学诊疗探针创新平台项目也已经开工建设。

值得注意的是,怀柔科学城的科学设施平台建成后,会面向全球用户开放共享,吸引相关领域尖端科学家参与国际合作,提高科研影响力和创新能力,为产生原始创新成果、支撑新质生产力发展提供坚实的硬件支持。

目前,怀柔科学城科学设施开放共享已经初显成效。王建欣介绍,怀柔科学城依托子午工程发起“国际子午圈”大科学计划,开展了多边重大国际科技合作。首批运行的综合极端条件实验装置、地球系统数值模拟装置等7个科学设施平台已经累计服务用户330余家,其中企业用户70余家、国际用户20余家,累计对外开放机时超过80万小时,支持研究课题1000余项。

汇集多种新型主体,构建完备科技体系

王建欣介绍,在技术的革命性突破上,怀柔科学城坚持边建设、边运行、边产出。这几年,基础研究核心技术重大成果竞相涌现。

目前,怀柔科学城已累计产出空间站双光子显微镜等重大科技成果200余项,其中高品质因数超导腔等40项成果突破了“卡脖子”技术;无液氦稀释制冷机等32项重大科研成果在怀柔落地转化,形成重大发明专利263项,相关学者在国际知名学术刊物发表高水平论文252篇。

他说,在生产要素的创新性配置上,怀柔科学城拥有最完善的国家战略科技力量体系,“聚人气聚科研气”形成良好态势。目前中国科学院在怀柔的院所达到21家,中国科学院大学等高水平研究型大学也在怀柔建设校区;中国机械总院、中国有研等央企在怀柔建研发基地。目前,怀柔科学城已集聚两院院士77名,全球高被引科学家28名,国家杰青和优青269名,在怀科研人员达到2.3万人,为新质生产力的发展提供了智力支持。

怀柔科学城多科技要素汇集,也为怀柔区产业升级提供了机遇。王建欣介绍,目前怀柔区在大力发展以科技服务业为重点,高端科学仪器和传感器产业为核心,新能源新材料和生命科学产业为支撑,高端制造、都市工业、影视文化旅游为特色的“1123”产业体系。

“怀柔科学城正在打造高端科学仪器装备和传感器产业高地,同时发挥生命科学重大科技基础设施的带动作用,全面布局生命科学产业,与战略性前瞻性基础研究相适应的现代化产业体系已成为发展新质生产力的重要载体。”他表示。

小街区、密路网,建设高品质产业空间

“为了适应科学创新需要,怀柔科学城打破科研院所、科学设施之间的围墙,以‘小街区、密路网’理念建设开放式街区,增加复合共享空间,促进人才集聚和学术交流,激发创新活力。”王建欣说。

据他介绍,怀柔科学城规划建设的城市客厅项目,不仅能够为科研人员提供国际化、高品质的公共配套服务,还能够承接创新成果转化和产业化项目。他表示:“其中城市客厅B地块尤其突出科技服务和成果转化功能,北部将打造科技服务中心,南部则为产业承载空间。”

怀柔科学城产业空间在不断优化的同时,怀柔区也在区级层面构建“一核三区多点”产业空间布局,以科学城核心区为“一核”,打造硬科技产业集聚区,向南辐射北房、杨宋、庙城“三区”。同时,怀柔区也在带动以怀柔科学城产业转化示范区、金隅兴发科技园为代表的高品质园区“多点”协同发展,整体形成“北研南制”的发展格局,让科技创新拥有畅通渠道,切实变为“转化成果”。

新京报记者 赵利新

编辑 陈静 校对 付春愔