“可以请您签个名吗?能帮我签两份吗?我的好朋友也是高铁迷。”2023年12月1日下午,北京市十一学校阶梯教室内,讲座尚未开始就有几名中学生早早在此等候。卢春房刚走进来,就被学生们迅速包围。

将要进行的是“院士专家讲科学——2023科学教育行动”北京十一学校专场活动。见到孩子们的卢春房眼睛笑成一条线,接过纸笔,对同学们的要求一一满足。他不急不躁,每次签完名都会抬起头看看孩子的脸,乐呵呵地鼓励上一两句。

在“高铁迷”十一学校初二年级学生王雨林眼里,卢春房这个名字如雷贯耳。听到学校为卢春房讲座招募主持人的消息,他第一时间报了名。

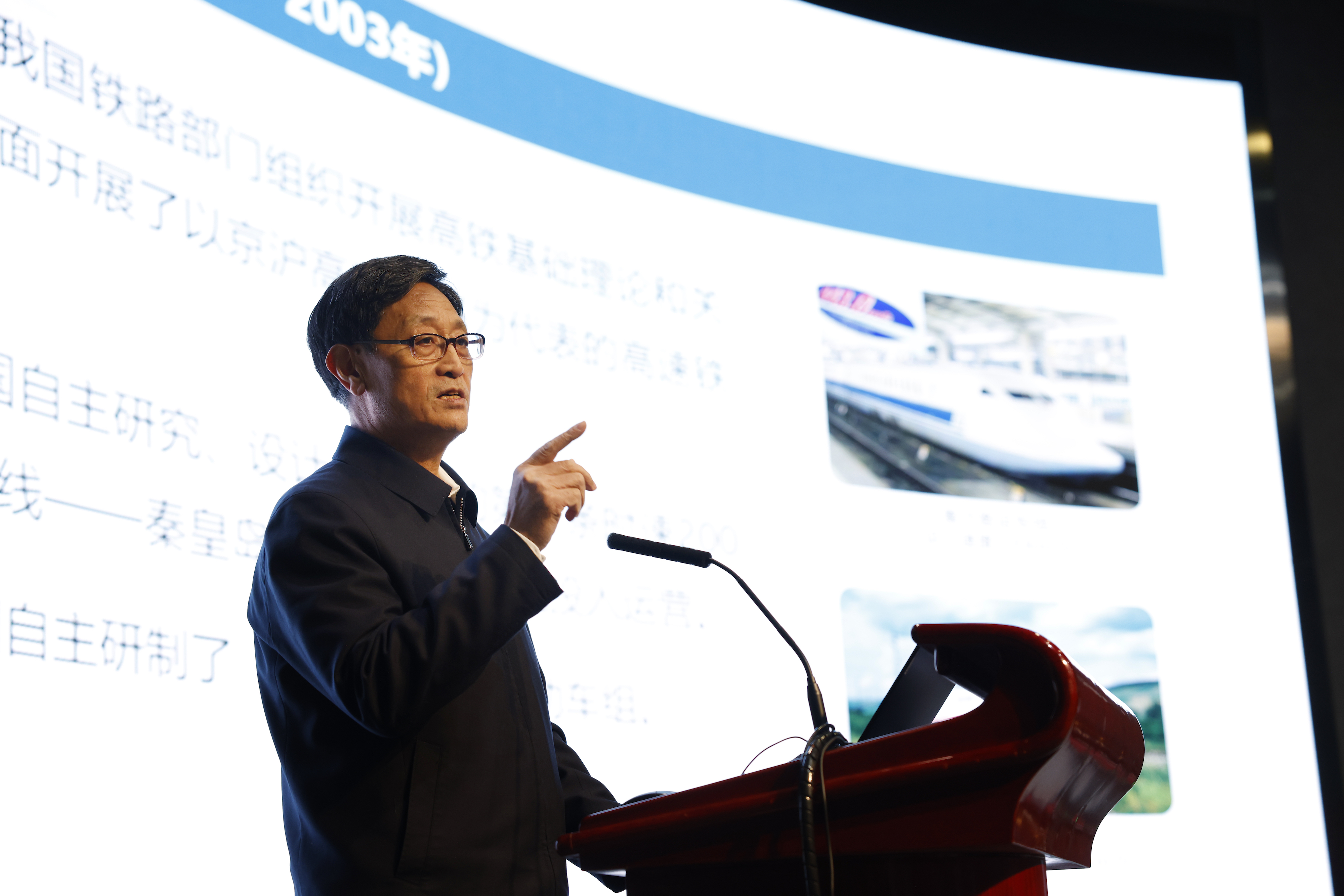

卢春房院士为学生介绍中国铁路发展史。实习记者 张湘娟

中国高铁发展的核心参与者和见证者

卢春房是我国高铁二十多年发展历程的核心参与者和见证者,他更为业内熟知的身份是:曾任铁道部副部长、中国铁路总公司副总经理、青藏铁路建设总指挥部指挥长、京沪高速铁路建设总指挥部指挥长。他还获得国家科学技术进步奖特等奖等荣誉,2017年当选中国工程院院士。

但卢春房对自己的定位,只有三个字:“铁路人”。

他这样解释这接地气的三个字:从工作内容上来说,他长期从事铁路建设管理和科技创新工作,2005年至2016年间是中国高速铁路建设的实际组织者,组织建设我国高铁路网骨架,组织高铁技术一体化自主创新,建立我国高铁设计标准体系,研制CRTS-Ⅲ型无砟轨道系统,组织“复兴号”动车组研制和试验,实现自主化、简统化。

他认为,从人生经历和个人情感上来说,这三个字的含义更重一些。

卢春房1956年5月出生于河北省蠡县农村,6岁上学,高中毕业后不久参军入伍,在铁道兵一师机械营当了一名修理工。从那时起,“铁路人”的基因就烙印在卢春房身上。

1977年,中国恢复高考。在“想上大学”愿望的驱使和部队的推荐培养下,这一年,卢春房经历了2次“神奇”而曲折的考试经历,最终被西南交通大学录取,进入铁道工程专业学习。

学校坐落在峨眉山脚下。学生们的住处离当地的报国寺只有一公里多,卢春房去得最多。“既然是报国寺,就要在那个地方立誓报国。那时候我们国家铁路非常落后,作为铁路人,应该有责任感。报效国家,首先从振兴铁路做起。”

于是,在报国寺,学生时代的卢春房触景生情,写下“报国寺前图报国,峨眉山下扬剑眉”的誓言。

也是在强烈的“报恩思想”驱使下,大学毕业后的卢春房成为学校唯一一个既没有填报考志愿、又没有填分配志愿的学生,他的选择是回部队。

后来,卢春房先后参加了兖(州)石、大秦、京九、内昆等铁路的建设,让他感情最投入、印象最深刻的是青藏铁路和京沪高铁。这两条铁路线的建设,技术难题多、社会影响大,卢春房担任总指挥,为此付出了许多心血和汗水,也收获了许多的经验和荣誉。

2012年6月,卢春房在兰州检查铁路工作。受访者供图

“关心铁路建设是我一辈子的事”

时至今日,在卢春房办公室里,书架上摆放着各式各样的高铁模型、交通相关的专业书籍,其中最显眼的是一幅拉萨河大桥的图片。那是拉萨市境内的一座跨江桥梁,横跨拉萨河之上,也是青藏铁路的控制性工程、标志性工程之一。

2023年8月,卢春房重回西藏,专门乘坐了一次青藏铁路列车,从西宁坐到拉萨,全程1956公里。“这次列车出行,一方面是回忆一下过去,另一方面是看看有什么变化,也好提出建议。”

一路上,20年前的回忆在卢春房脑海中翻滚——每经过一个车站、一座特殊桥梁,他都能回忆起建设时的故事,并激动地讲述给同行人。

“干一行、爱一行、吆喝一行。”他常说,人生道路不是靠自己规划的,而是人民给了自己机会。“深感自己是同龄人中的幸运者,是改革开放的受益者,是社会巨变的见证者。”

目前,已经退出领导岗位的卢春房没有了行政事务,但每天仍然忙于交通事业的技术研究、管理研究、战略研究。“关心铁路建设发展,这件事恐怕要一直持续下去了,这是一辈子的事情。”卢春房说。

■对话

谈求学经历:“幸运女神”两次向我招了招手

新京报:你小时候就有当科学家的梦想吗?你的中小学时光是如何度过的?

卢春房:我上小学五年级时赶上“文革”开始,初中、高中都是上的社办中学,没有多少时间是真正在上课的。但是我还是喜欢学习,想多学一点东西。

好在我们校长敢于抓教学,加上还有两三个水平较高的老师,他们对我的学习态度也比较欣赏,所以偶尔给我开小灶,也给我打下了一定的文化基础。

高中毕业后不久,我参军入伍,在铁道兵一师(以下简称铁一师)机械营当了一名修理工,一些土方机械的基本知识、操作、修理都学会了。

当时,我内心还是很盼望能够继续上学深造的。我从小对学习有兴趣,成绩还不错,老师也比较欣赏我,我父母也希望我有机会能上大学,所以想上大学的愿望比较强烈。

新京报:参军后有上大学的机会吗?

卢春房:“幸运女神”两次向我招了招手。部队铁道兵有上大学的机会。1977年6月,中国人民解放军铁道兵工程学院(石家庄铁道大学前身)招生,那时是采取推荐与选拔相结合的办法。我就渴望着能够去那里上学。

部队给了我机会,铁一师推荐了32名战士参加考试,我也在其中。大概复习了五六天时间,我超常发挥,考了100分,本应被录取,但铁一师干部科负责人认为以我的成绩,值得推荐到地方名牌大学去读书,因此没让我走。实际上,我当时对能上铁道兵工程学院就很知足了。但是没让我去,我也不后悔。

很快,高考制度恢复,当年11月,我们铁一师只组织了20多个人,复习了20天,参加了高考。考完我感觉发挥得很差,还郁闷了一段时间。但是后来高考成绩下来,说我考上了,在铁一师里是考得最好的。最后我顺利被西南交通大学录取。我上大学的心愿满足了。

新京报:你是从什么时候立志从事铁路事业的?

卢春房:我大学的专业是铁道工程。大学毕业后有两个选择,一是留校深造,二是回部队。当时学校希望我能留校,但必须让我自己写申请,学校再与铁道兵部队去沟通。最终我没有写这个申请,我选择回部队。

当时我的一位老师动员我考研,我就推脱说我没钱报名(报名费需要一两块钱),他以为我说的是真的,立即掏出来几块钱,支持我去报名。我就说我在开玩笑,实际上不能上研究生,我要回部队。

这个决定很坚决。学校动员我几次,让我写留校申请,但我的决心都没有动摇过。

我报恩思想比较强烈。一方面,铁道兵培养了我,另一方面,父母培养了我,哥哥姐姐都照顾我,我觉得应当报恩。

新京报:后来想过继续深造吗?

卢春房:1999年,有几个同学拉着我一块去参加西南交大的硕士研究生考试。我复习了两天,数学、力学等都没问题,就感觉英语不行,不过仍然考上了。

但是我最终还是没去读研。因为没过多久,工作上就需要我上青藏铁路,没时间读了。青藏铁路事情太多,关系到很多人的生命健康。没读成我也不后悔。

卢春房院士在北京市十一学校,为学生们进行《中国高速铁路创新与发展》讲座。实习记者 张湘娟

谈青藏铁路攻坚:既要与技术瓶颈较量,还要与恶劣环境斗争

新京报:我国铁路发展中很多关键突破你都参与了,其中最具挑战性的是哪一项?

卢春房:青藏铁路的修建在我这一生当中是最具挑战性的。青藏铁路面临着三大世界性工程难题:多年冻土、高寒缺氧、生态脆弱。我们既要与技术瓶颈较量,还要与恶劣环境斗争。

除了技术方面的攻坚,还要在保障人民生命健康、医疗卫生方面进行攻坚,几万人要能上得去、待得住,还能干得了,要保障他们的健康。我们建设的格尔木到拉萨段是青藏铁路二期工程,我们当时立下了一个目标——不能有因高原病导致的人员死亡。这个目标实现了。

新京报:青藏铁路技术攻关中,最难攻克的是哪个问题?

卢春房:最难的是多年冻土问题。当时我们在工程建设上已经有很多经验了,但是在多年冻土上修铁路、修公路,整个国际上都没有成功经验。当时,我们希望通过技术攻关达到一个目标:将来冻土不要有大的病害,青藏铁路不要断道、不要限行。

北京会有季节性冻土,冻结一两米深,不会有较大冻胀融沉问题,但青藏高原的冻土,冻结一两百米深,冷的时候会冻胀,气温上升之后,又会融化下沉。如果下沉很厉害,或者是塌了,就会造成断道。

因此最主要是防止冻土融沉。我们当时已经考虑到全球气温上升问题,提出假设在50年以内气温上升两摄氏度的情况下,要保证铁路不出大问题。现在看来,哪怕气温上升再高一点,我们的养护维修措施得力,青藏铁路还是能够保障畅通的。

新京报:这个问题后来是怎么解决的?

卢春房:冻土攻坚不是一蹴而就的,有很多波折。我们一开始认为,有些高含冰量的冻土,大部分可以通过路基降温来解决,降温达到冻土不融化下沉的目的,让路基基本保持稳定。后来经过实验研究发现,路基降温这种措施短期有效,但是要想保证几十年之内不出问题,是没把握的。

最后我们经过研究决定,在高含冰量冻土地段增建桥梁。这样把桩基打得深一些,即便冻土表面融化一点,下面还是冻结的。另外考虑到生态保护问题,桥梁的方案对藏羚羊的迁徙通过都是有好处的。

要增建80多公里的桥梁,工程量和技术难度都大大增加,但工期很紧张。桥梁比路基工程量要大得多,不但要钻孔、灌注桩,还要修桥墩、架桥梁,施工工期很长。这样矛盾就来了,不仅要保障工程质量,还要保证工期。

桥梁施工的时候,也要注意保护冻土,例如灌混凝土,温度有严格限定,不能高于10摄氏度,且要快速施工。我们就这样边实验、边研究,边完善、边应用。还采用先进设备和工艺,以保证工期。

新京报:你刚接到上青藏铁路的任务时是什么心情?家人支持吗?

卢春房:我上青藏铁路的时候,决心非常大,让我去我就没想过回来,就准备扎根在那里干到老了,甚至开始研究在那里退休的事情。

我认为我被选中属于幸运。既然组织选了我,人民群众给了这个机会,我义不容辞,就要把这副担子担起来。

我家里人总体上都是支持的。我老父亲是老革命、老党员,知道我上青藏铁路,他非常高兴。我爱人也没问题。至于他们心里面是不是非常情愿,我也不知道,但是没有人反对我。

新京报:青藏铁路建成后,你乘坐过多少次列车?

卢春房:我已经数不清多少次了,但还是要再坐一坐,每次都会有新的感受。2023年8月,我又专门去坐了一次青藏铁路的列车,从西宁坐到拉萨,全程1956公里。我有怀旧思想,一方面是回忆一下过去,另一方面是看看有什么变化,也好提出建议。

新京报:你乘坐列车的感受和普通乘客应该有很大不同。

卢春房:我会有别样的感情。每经过一个车站、一座特殊桥梁,我都能回忆起建设时有多么艰难、发生过什么故事。

可可西里是藏羚羊出没的地方,路过那里我就想起2002年闹过的一个笑话。当时,藏羚羊要通过青藏铁路的施工工地,藏羚羊胆子非常小,我们几十公里的区域必须停工,否则会影响它们迁徙和繁衍。当时等了四五天,藏羚羊也不通过,施工单位急坏了,甚至写了文件给建设总指挥部,“请协调藏羚羊赶快通过”,我们哭笑不得。最后等了一周多,藏羚羊才过去。虽然耽误了工期,但保护藏羚羊、保护生态的态度是坚定不移的。

另外,这趟出行我也发现,现在气候变化对那一带影响非常大。原来我们修建的时候,铁路两边的水塘还比较少,现在发现新的水塘可多了。冻土是最害怕水的,会把冻土融化掉。所以,回来我就提建议,要赶快采取措施把水引走,让水离铁路远一点。

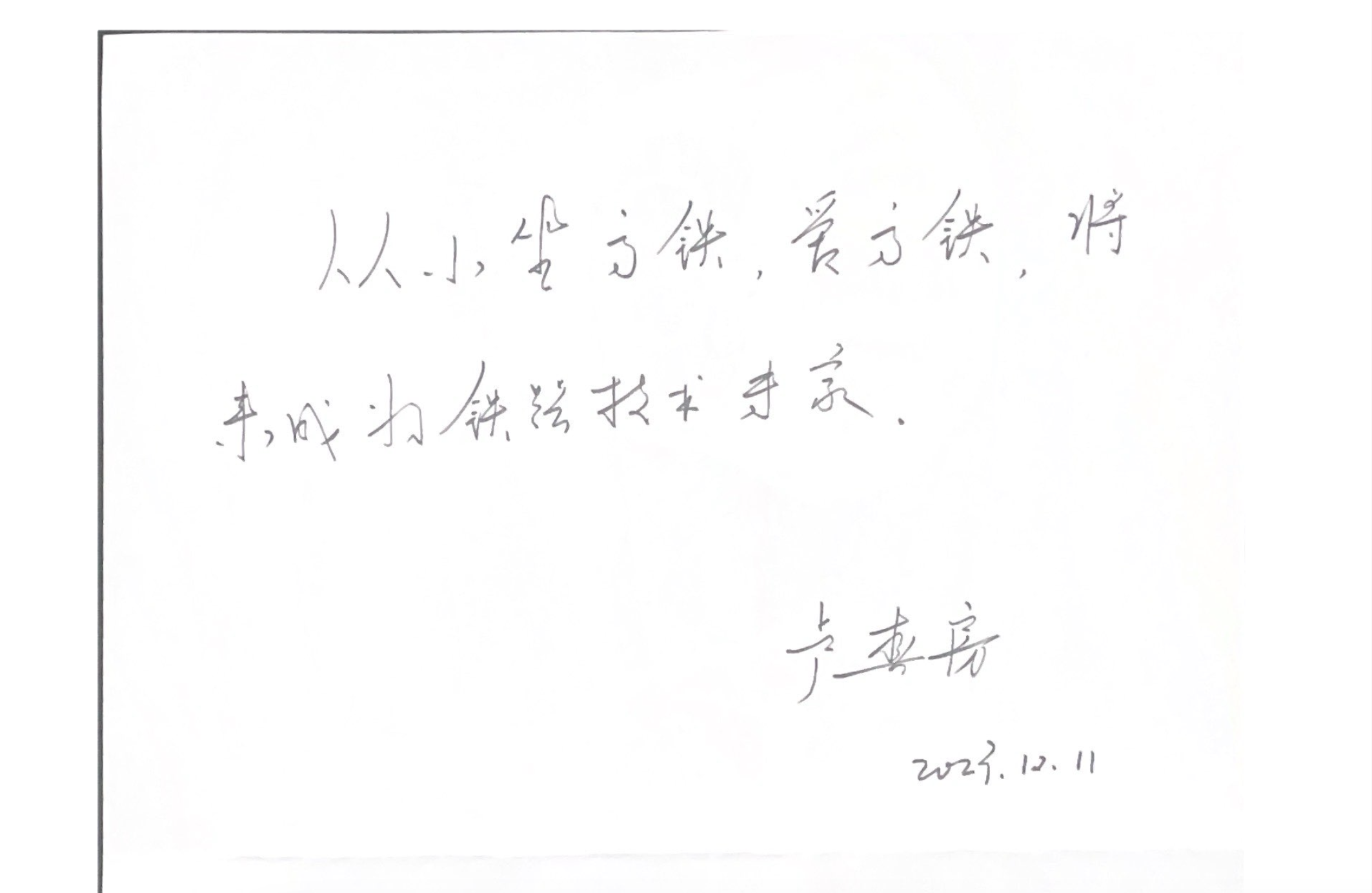

卢春房给孩子们的手写寄语。新京报记者 冯琪 摄

谈中国铁路事业发展:要有超前的风险意识,要实现完全自主创新

新京报:作为中国高铁发展的亲历者和推动者,你如何评价中国高铁在过去几十年的发展变化?

卢春房:当前我国已成为世界上高铁运营里程最长、在建规模最大、运营动车组最多、商业运营速度最高的国家。

高铁属于我国自主创新的成功典范。我们在一些领域面临“卡脖子”问题,而高铁对中国其他行业的创新起到了引领作用,高铁可以实现自主创新,其他领域应当也可以。

新京报:高铁事业能够实现自主创新的原因是什么?

卢春房:既要发挥体制的优势,也要注意市场配置资源的决定性作用。第一,充分发挥好我们的体制优势,就是集中力量办大事。第二,用户主导创新,实际上这是创新成果应用最快、最有效的一种方式。首先用户知道需求是什么,另外有验证场所、应用场景,很快就能落地验证这东西行不行。第三,统筹用好“两种资源、两种市场”——国内资源和国外资源、国外市场和国内市场。在当时,政府、高校、研究机构、企业等很多团队都参与进来,包括一些配件通过国外采购进来,要合作,千万不能搞封闭,不能关起门来搞创新。还有很重要的一点,要有强烈的责任心,过去我们说要有追赶意识,现在说要有赶超意识,总体上都是要有责任意识。

比如说“和谐号”动车组,我们引进了国外4个厂家的技术,几年时间内就生产了很多组动车,虽然一部分技术还得依赖国外,但短时间不存在断链的风险,国内生产线建起来了,工人也熟练了,产品质量也不错,为什么还要创新?很多人想不明白。

我们要有超前的风险意识,要完全实现自主核心技术。依赖国外技术的话,等于把安全这么重的责任放到外国人肩上,我们确实是不放心的,必须用我们自己肩膀扛起来才能放心。另一方面,中国是时候自己掌握核心技术了,我们有这个能力,我们也不能怕担风险。

新京报:“和谐号”和“复兴号”动车组的主要区别是什么?

卢春房:“和谐号”动车组是联合设计生产,我认为还不能完全算中国品牌,“复兴号”动车组不一样,只有“复兴号”才算真正意义上的完全自主创新。

我们说自主创新,自主指的是关键技术,我们是牢牢抓在自己手里的。当然,“复兴号”还是沿用了两种资源、两种市场,但是国内用得多一些,国外用得少一些。我们有自己做的能力,但不一定所有的东西都必须自己做,尤其一些通用的东西。

新京报:国家对高铁未来发展方向有什么规划?

卢春房:我国高铁从无到有,从引进、消化、吸收再创新,到自主创新,已经在某些方面领先世界了,下一步要朝着引领世界高铁发展方向进行努力。这就要求在技术上要有新东西,人家没探索过的我们要探索,人家有的我们要领先。

一个是速度,现在是350km/h,达到更高的速度也许不太遥远。另一个是安全和舒适,这也是铁路人始终追求的主题。

安全既要靠人,也要靠设备,更要靠技术,从前期建设到运营,再到后期维修和灾害防治,是一个系统工程。现在对安全威胁最大的是自然灾害,这方面还有很多文章可做,例如对于山区滑坡、泥石流的监测监控,对一些地震灾害的预警预防,都是下一步重点要从技术上进行攻坚的。

谈科普工作:爱一行才能干好一行,始终不丢掉老本行

新京报:你在领导岗位上参与过哪些技术攻关?

卢春房:我一直持有一个观点,技术是我的看家本领。不管在哪个岗位上,我从未放弃过技术工作,从来没有丢掉自己的老本行。我当工程处长的时候,事情非常多,但是我自己还设计了一个27米龙门吊。当副局长的时候,组织技术人员设计公路架桥机,我也亲自上手。

青藏铁路建设过程中,我担任总指挥,既要组织管理,也要自己下手做研究。草皮水沟就是我研究的结果。原来水沟都是用石头镶嵌的,我用草皮代替石头,一是解决美观和环保的问题,二是节省费用。另外,草皮跟土融合在一块,耐久性更好,几百年都没有问题。

新京报:科技报国在你身上有很好的体现,你也跟青少年强调要有报国情怀。这种情怀是怎么来的?

卢春房:第一,我始终有报恩的思想,国家培养、单位培养、家庭培养,不能忘了,说是朴素的阶级感情也行,或者朴素的个人感情也行。我从来没有换过单位、跳过槽,我教育我的孩子也尽量不要跳槽,单位培养人是要花心血花代价的。

第二,我认为,热爱本职要通过干实事来体现。嘴上说自己有报国情怀,但是现实中“躺平”了也不行,要扎扎实实干事,体现在行动上。过去说“干一行爱一行”,反过来我认为,“爱一行才能干好一行”。

新京报:你走进中小学校做科普的初衷是什么?院士做科普的价值在哪里?

卢春房:我觉得这件事非常有意思,通过孩子们的反应也能看出来,他们非常喜欢。院士、科学家们有责任给孩子们传授知识,科学素养、科学意识、创新意识是需要从小培养的。

这个讲座之后,也许就有孩子受到启发,也许以后在座的某个孩子就是未来的一名高铁工作者,他们将来对于国家发展的贡献可能更大。我相信他们将来的成绩一定会超过我们。

新京报:你现在每天是什么工作状态?

卢春房:我从领导岗位退下来,行政压力没有了,更多的精力放在做一些技术研究、管理研究和战略研究,为国家、为行业提供一些参考,希望对国家尽一份微薄之力。比如目前手头上在进行一项综合交通体系效率提升的研究,目的是给老百姓提供更方便的交通,服务于国民经济和社会发展,希望这项研究起到推动作用。

■同题问答

新京报:什么原因促使你坚持走上科学研究之路?

卢春房:学了知识,要把这些知识运用起来,就需要搞一些实践活动。在实践中发现问题,如何解决?就要进行科学研究。我没想过我要发表多少论文,没想过要当科学家,一直想着多干点技术工作。有时候在研究的过程中有点成果,会写一篇文章,也没有注重发表。人生不是靠规划出来的,事业是一步一步干出来的。

新京报:科学家应具备的关键素质是什么?

卢春房:报国情怀、责任意识、创新能力、坚持不懈。

新京报:如何让小朋友们爱上科学?

卢春房:让科学家走进校园,跟小朋友们进行交流,我觉得这个方式挺好。也希望小朋友们多去看一看科学设施,多走进科学博物馆等场所,点燃他们对科学的兴趣,埋下一颗爱科学的种子。

新京报记者 冯琪

编辑 巫慧

校对 刘军 王心