撰文/刘晶 摄影/宋举浦

专家支持/黄进 执行/贾欣

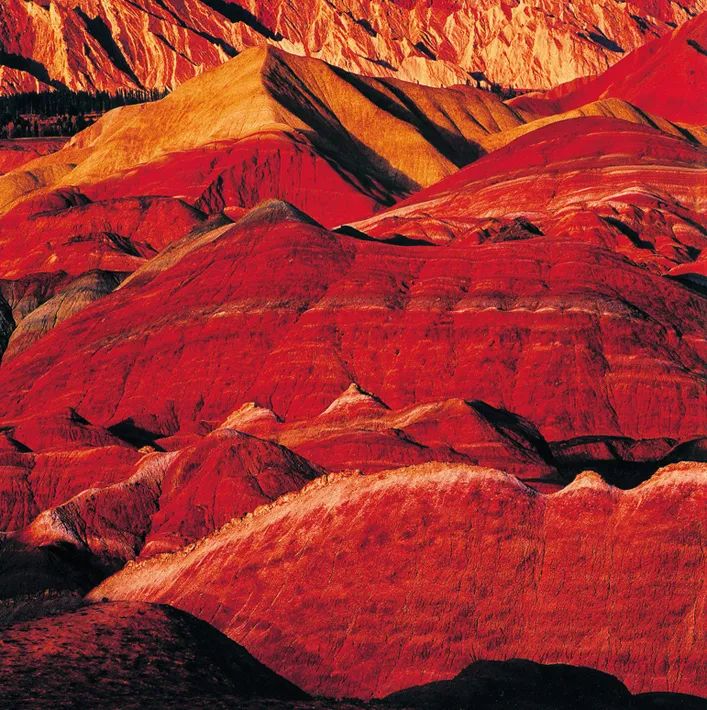

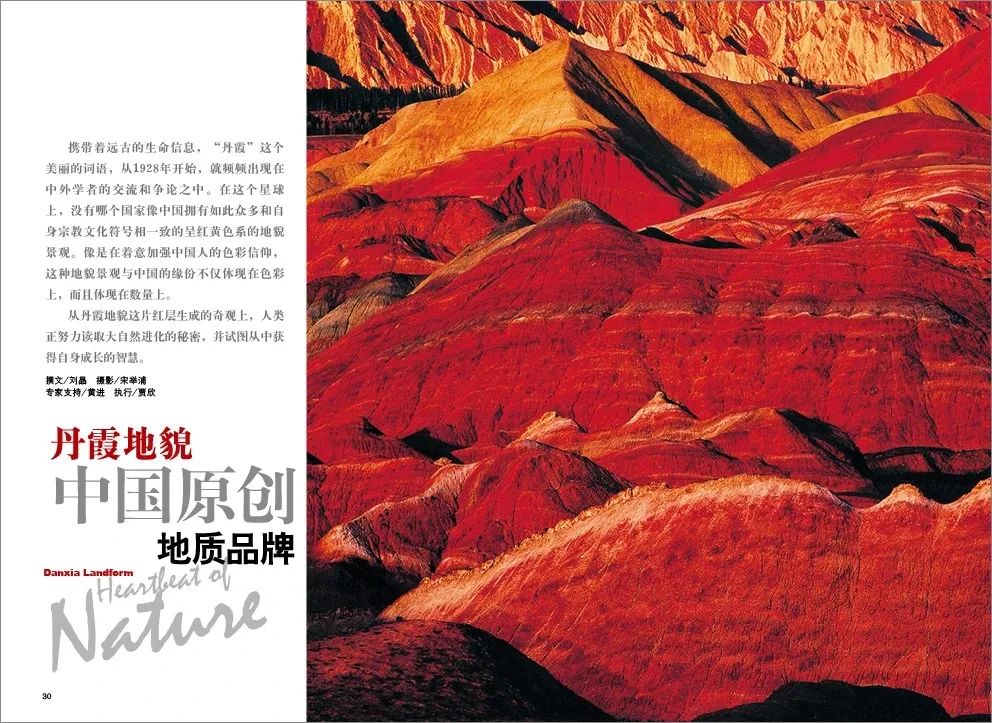

携带着远古的生命信息,“丹霞”这个美丽的词语,从1928年开始,就频频出现在中外学者的交流和争论之中。在这个地球上,没有哪个国家像中国拥有如此众多和自身宗教文化符号相一致的呈红黄色系的地貌景观:红色是火,是熊熊的能量,是上升和吉祥,一直保持着高尚的地位。与红色并驾齐驱的就是黄色,代表土地的黄色在中国有着至高无上的地位……

像是在着意加强中国人的色彩信仰,丹霞地貌景观与中国的缘份不仅体现在色彩上,而且体现在数量上。从丹霞地貌这片红层生成的奇观上,人类正努力读取大自然进化的秘密,并试图从中获得自身成长的智慧。

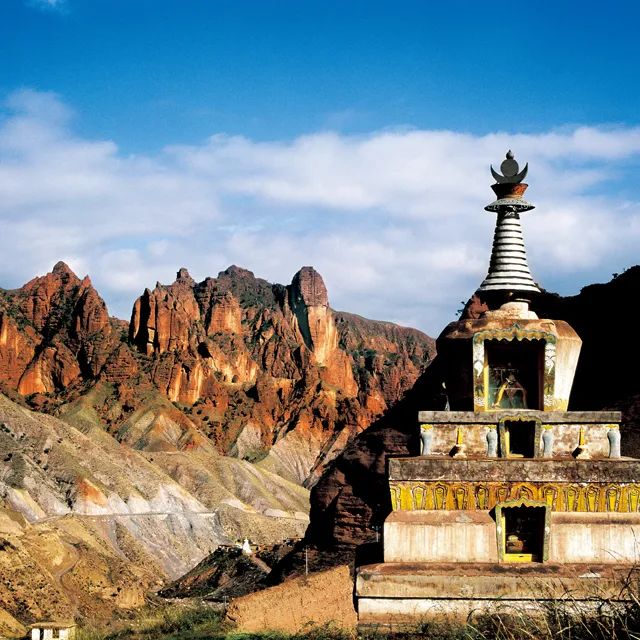

青海尖扎坎布拉拥有森林、河谷、阶地、水库等自然景观,是一部天然的第三纪以来的地史教科书。

到底什么是丹霞?

1928年,中国南方的两广地区徘徊着一个地质调查者的身影——获美国哥伦比亚大学地质学硕士学位的矿床学家冯景兰,在此注意到了分布广泛的第三纪(6500万年~165万年前)红色砂砾岩层。在丹霞山地区,厚达300~500米的岩层被流水、风力等风化侵蚀,形成了堡垒状的山峰和峰丛、千姿百态的奇石、石桥和石洞。冯景兰意识到这是一种独特的地貌景观,他取当地地名中的“丹霞”二字来命名它。

“色如渥丹,灿若明霞”,这是形容丹霞地貌最常用的一句话。而“丹霞”一词的出处,则源自曹丕的《芙蓉池作诗》:丹霞夹明月,华星出云间。

氤氲雾气中,云南玉龙千龟山似有仙人隐居。

红色是丹霞地貌的首要特征。这里的红并不仅指表层土壤的颜色,而是指岩石本身的颜色。简单说来,形成丹霞地貌的岩层都是偏红色的沉积岩,不论这种红色夹杂着多少种其他颜色,地学者们把这种偏红色的沉积岩层统称为“红层”。红层上所发育的地貌被统称为“红层地貌”,而丹霞地貌就是红层地貌中的一种。

丹霞地貌所赖以产生的红层,是地壳演化到一定阶段的产物。所以,不光是我国拥有这么多丹霞地貌区,世界上其他国家也都有所分布,只是不如我国这么集中、形态这么多样罢了。

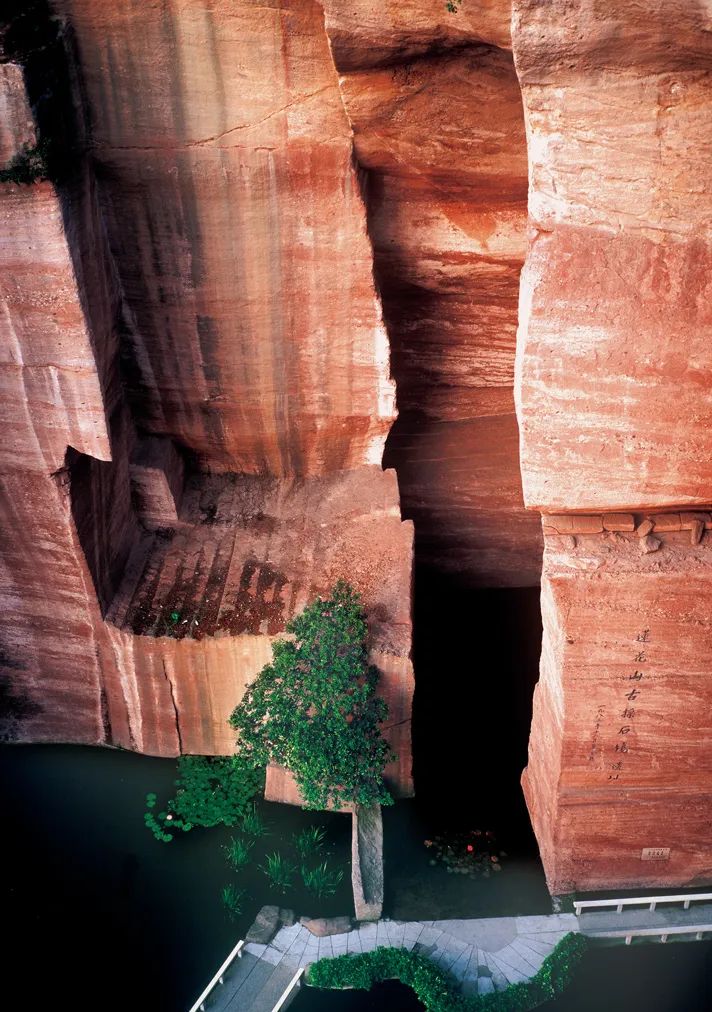

广东番禺莲花山属于人工丹霞地貌。

现实中的丹霞地貌还要丰富得多,不仅有孤峰,而且有石洞、石柱、天生桥,甚至还会发育喀斯特地貌,这些都是由当地红层的岩性以及气候环境决定的。红岩的岩性有多复杂,丹霞地貌的形态就有多复杂;相似的岩性在不同的风化环境中,也会孕育出截然不同的风景。

据调查,我国的丹霞地貌分布在东北至黑龙江省牡丹江市宁安县的牡丹江凹岸红石砬子,南至海南省琼海县白石岭,西到新疆伽师县东北的红柳台、西克尔北侧的广大地域,已经查明的有660多处。我国世界遗产地中,以丹霞地貌为主的遗产地就占了五分之一左右。

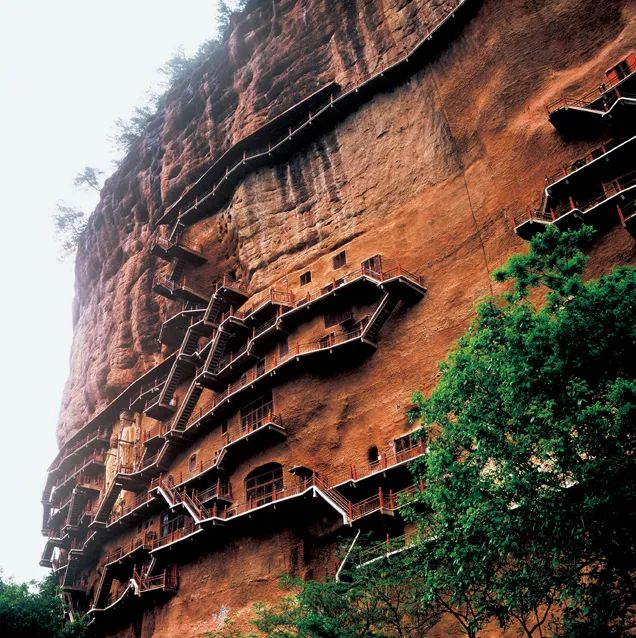

甘肃天水麦积山石窟。

佛与丹霞的不解之缘

大佛从出现伊始,就与丹霞地貌结下了不解之缘。玄奘西行取经时经过了梵衍那国(即今巴米扬),他在《大唐西域记》中写道:“国大都城据崖跨谷,长六七里,北背高崖……王城东北山隅有石佛立像,高百四五十尺。金色晃敛,宝饰焕烂……”可以想象,在夕阳晚霞的映照之下,赭红崖壁上巍峨的佛陀放射着金光的景象令玄奘觉得仿佛沐浴在佛陀的神圣光辉里,这在他的心里激起了多么崇敬的心情!

随着犍陀罗艺术东渐,巨佛文化也进入了中国,这些留存几千年的珍贵文化遗产,大多刻于丹霞崖壁之上。《中国宗教名胜》收入的重要石刻里有石窟160多处,分布遍及23个省区,与已知的丹霞地貌景点分布基本一致。我国现存10米以上的大佛有44座,其中建造于丹霞地貌区的就有28座。

佛陀形象常刻于赤壁丹崖之上,既便于僧徒瞻仰,又显示宗教神秘色彩。

从十六国到北朝,佛教石窟发展迅速。然而,公元446年北魏拓拔焘下令毁佛的事件使佛教领袖们得到教训,他们秉着“山宇可以终天”的道理,积极献策开凿永久性石窟。于是在北魏首都平城(今大同)西郊武周寨的峭壁上,“凿山石壁,开凿五所,镌建佛像各一,高者70尺,次60尺”,这五窟便是云冈石窟的第16~20窟。这里的岩石则由侏罗纪灰紫、暗紫红色砂质泥岩、砂岩等组成。云冈五窟的开凿,拉开了中国大佛建造的序幕。

唐及唐以后的历代王朝多尊崇以红、黄色为主的暖色,佛教更以金色为西方皈依之色,如果某地的自然色彩是红、黄色系,该地就会被佛教徒认为是天赐的圣地,在这样的地方造佛像,功德最大。为便于僧俗瞻仰及施工,雕凿摩崖大佛的地方最好选在陡崖上。所以巨佛摩崖造像主要分布在丹霞地貌区。

青海尖扎坎布拉山色丹红,山体形状如塔,这里还是藏传佛教后弘期的发祥地。

我国的佛教摩崖造像主要集中在陇山周围、河西走廊及四川盆地这三个地区。

陇山山脉是一条南北走向的天然屏障,天水位于陇山的南侧,这里的红层砂石柔韧,宜于雕刻,于是在河流两岸及冲沟断崖间有许多摩崖造像。陇西一带摩崖造像更多,如炳灵寺石窟、麦积山石窟及拉稍寺石窟。炳灵寺石窟是甘肃建造最早的石窟,位于小积石山大寺沟崖壁上,这里的山岩属于红色细砂岩,和云岗的石质硬度近似。

福建泰宁金湖。

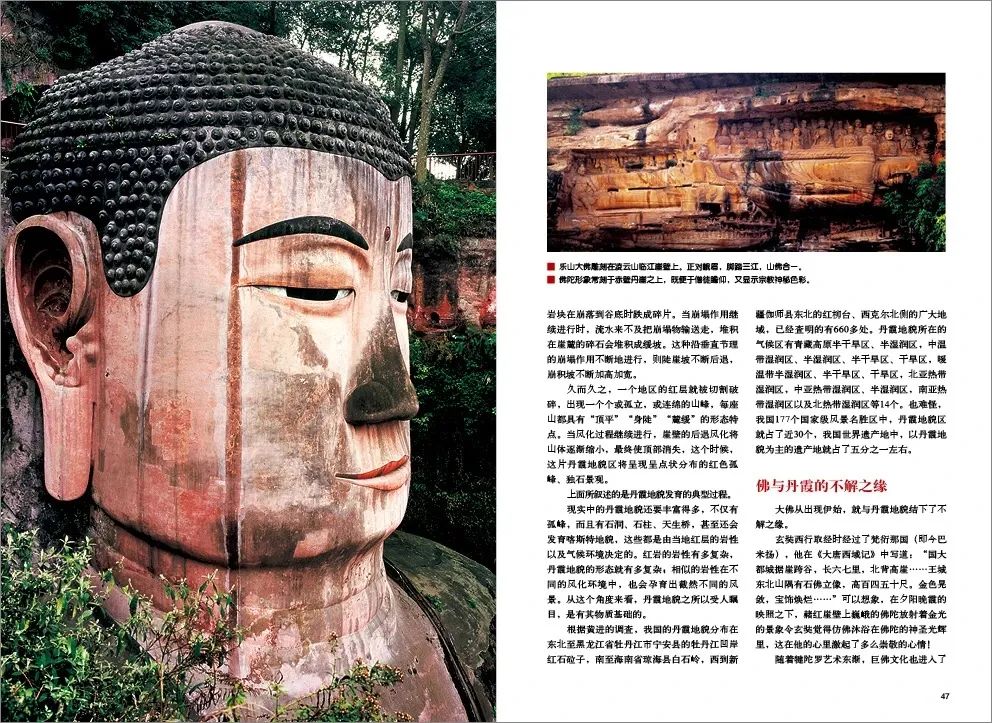

四川盆地四周被山脉所环绕,山前地带则广泛出露着红色岩层,其上形成了大量丹霞地貌,这些都是建造大佛的理想场所。唐朝在四川建造的大佛共有17个,主要分布在四川盆地的周边,其中的乐山凌云寺大佛达到了我国摩崖巨佛建造体量、高度以及艺术水平的最高峰。

四川的石窟和摩崖造像共有125处之多,其中不乏高于10米的大佛。大足大佛湾的地形最具代表性。大佛湾是一条马蹄型峡谷,长300米,宽约10米,两岸崖壁高40米,造像都在东、南、北三面悬崖的额状洞(由于岩层上部的岩石较硬,所以下部岩石先风化,逐渐形成了顺着岩层走向的向里凹的岩洞)里,可以防止风吹雨淋。最为巧妙的是,匠师们利用当地石质细硬、便于精雕细刻的特点,雕塑出直上云天的缭绕云烟或者顶天立地的孔雀、甚至是下垂的袈裟,用来解决龛窟支撑方面的问题。

乐山大佛雕刻在凌云山临江崖壁上。正对峨眉,脚踏三江,山佛合一。

丹霞与道教的迷离幻想

中国土生土长的道教在万物有灵及灵魂不灭的理论指导下,借用中国古代神话系统里所描述的仙境体验来建构自己的神仙世界:“贵真人之修德兮,羡往世之登仙……仍羽人于丹丘兮,留不死之旧乡”(《楚辞·远游》)。仙人住的地方也是红色的,叫“丹丘”。

道教认为人间的一切都是天上的反映,所以,求道之人会千方百计在人间寻找到或制造出与理想境界相似的环境,丹霞地貌区与道教的名山有诸多重叠,甚至道教初创时所涉及的几个道场,都清一色是典型的丹霞地貌。

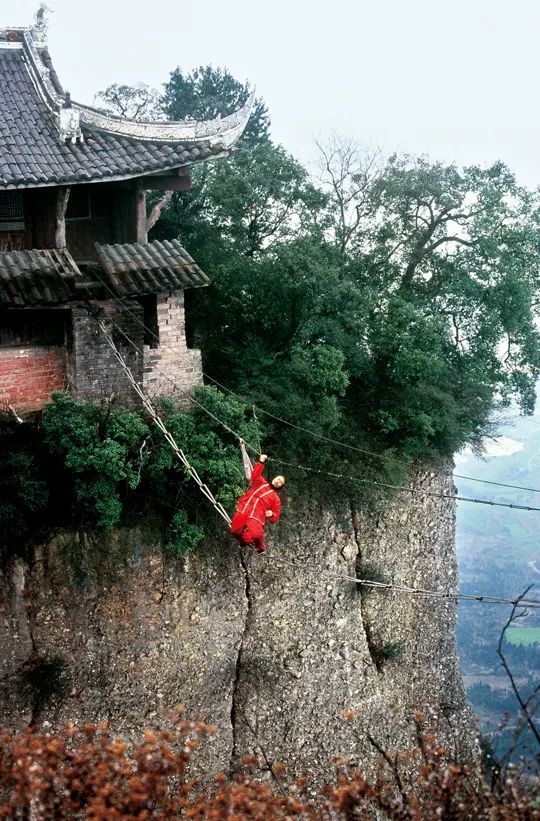

武当山上的道士在练功。

江西龙虎山是道教创始人张陵最初修道炼丹的地方。龙虎山是典型的丹霞地貌区,原名云锦山,从山名中可见当地丹崖的绚丽多彩。相传张陵在云锦山炼成九鼎神丹后,有青龙白虎绕于丹上,加之山中有峰形似龙盘虎踞,于是改山名为龙虎山。

大邑鹤鸣山的整个山形像一只正在俯冲的飞鹤。鹤喙部位是一座两水夹持的小山,其上古树荫郁,四周临溪出露高约20米的红色砂砾岩丹霞峭壁。小山前有一块高于河床的红色砂岩,它在被溪水冲来的青灰色灰岩砾石中格外醒目。这就是所谓“鹤衔丹书”的风水宝地。原始宗教中“万物有灵”的理论被道教创始者充分利用,并成功加强了宗教的神秘感。

在中国的历史上,佛教与道教的名山之争一直没有中断过,但还是有许多丹霞名山保持着唯“道”独尊的局面。现在的四大道教名山(龙虎、齐云、武当、青城)中,有丹霞地貌的就占了三个。

福建武夷山中,九曲溪两岸是典型的丹霞地貌,“顶平、身陡、麓缓”。

书院、悬棺与丹霞寨子

古人把对宇宙和人生的神秘理解影射到丹霞山水间,使这些地方变成了天造地设的神坛。不仅如此,创作出“仁者乐山,智者乐水”佳句的中国人,也最懂得如何与自然和谐相处,在自然山水中陶冶性情。中国文化的诸多载体与丹霞地貌结下不解之缘。

古人修建书院一定要选择在景致和意境都很美妙的地方。丹霞的清幽恰好为书院的选址提供了方便。现在著名的丹霞地貌区中还存留着许多古代书院的遗址。比如武夷山九曲溪两岸自宋代以来有据可考的书院就建了30多处;再如理学大师朱熹亲自创办的武夷精舍、“心学”大师陆九渊潜心治学的象山书院、吕祖谦约朱熹、陆九龄、陆九渊举办“鹅湖之会”的鹅湖书院等,都书写过中国文化史上具有里程碑意义的篇章。

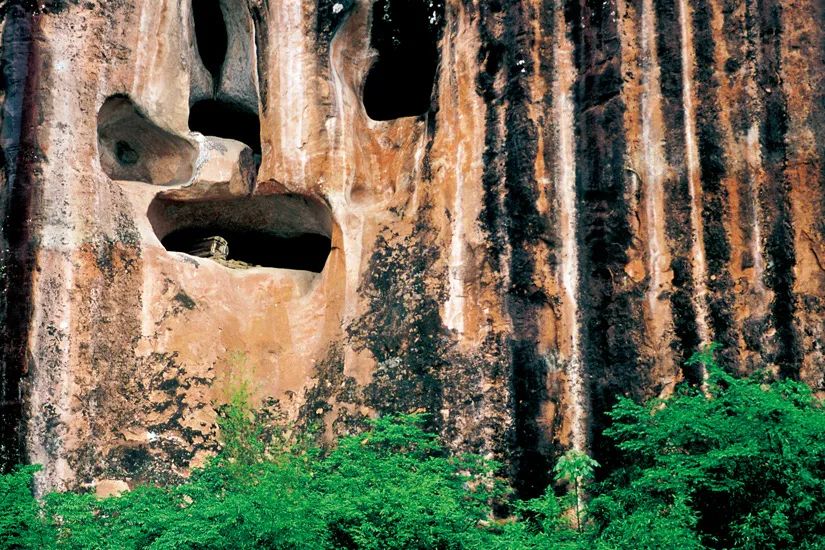

江西道教名山龙虎山的悬棺葬极富悬疑色彩。

悬棺葬是丹霞地貌中最富悬疑色彩而引人遐思的文化现象。我国的悬棺葬历史从春秋战国开始,一直延续到明清,包括龙虎山在内的武夷山山脉地区的古悬棺是我国乃至世界古悬棺的发源地。有学者论证出,东南亚乃至大洋洲的崖墓在不同程度上都受到了龙虎山崖墓文化的直接影响。

悬棺葬就是将死者的棺木放置在临水的悬崖绝壁上的一种丧葬形式。不同地区放置棺木的方法并不相同,或利用岩壁上的裂缝架设棺木;或在岩壁上凿孔楔入木桩,把棺木放置在木桩上;或利用天然岩洞或人工凿穴,把棺木放在洞内。棺木多为独木凿成,呈长方形,也有少数呈船形。学者们研究发现,多数悬棺葬的礼仪中认为棺木放得越高越表示对死者的尊重,然而这些悬崖峭壁上的棺木倒底是怎样架设上去的,至今仍是一个谜。

湖南郴州飞天山的丹霞地貌类型为寨(堡),它们坐落有序,寨身陡峭,寨顶绿树似华盖。景区内还有喀斯特溶洞景观,洞外有泉,洞内有天,气象万千。

在冷兵器时代,手无寸铁的老百姓在乱世当中保护自己的唯一有效方式就是躲起来。构成丹霞地貌的那些孤立山峰都不算太高,但顶平而身陡的特点却使它们看上去像一个个拔地而起的孤岛。这些平顶的石头山,往往成为了兵荒马乱时的“诺亚方舟”。

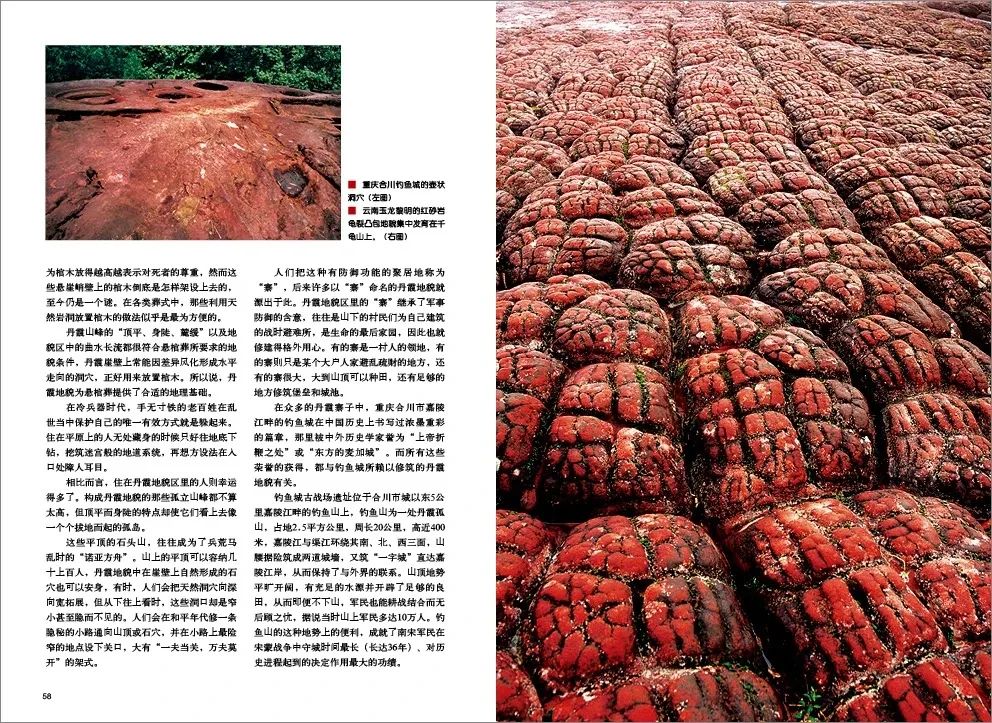

山上的平顶可以容纳几十上百人,丹霞地貌中在崖壁上自然形成的石穴也可以安身,有时,人们会把天然洞穴向深向宽拓展,但从下往上看时,这些洞口却是窄小甚至隐而不见的。人们会在和平年代修一条隐秘的小路通向山顶或石穴,并在小路上最险窄的地点设下关口,人们把这种有防御功能的聚居地称为“寨”,后来许多以“寨”命名的丹霞地貌就源出于此。

重庆合川钓鱼城的壶状洞穴。

在众多的丹霞寨子中,重庆合川市嘉陵江畔的钓鱼城在中国历史上书写过浓墨重彩的篇章,那里被中外历史学家誉为“上帝折鞭之处”或“东方的麦加城”。而所有这些荣誉的获得,都与钓鱼城所赖以修筑的丹霞地貌有关。

钓鱼城古战场遗址位于合川市城以东5公里嘉陵江畔的钓鱼山上,钓鱼山为一处丹霞孤山,占地2.5平方公里,周长20公里,高近400米,嘉陵江与渠江环绕其南、北、西三面,山腰据险筑成两道城墙,又筑“一字城”直达嘉陵江岸,从而保持了与外界的联系。山顶地势平旷开阔,有充足的水源并开辟了足够的良田,从而即便不下山,军民也能耕战结合而无后顾之忧,据说当时山上军民多达10万人。钓鱼山的这种地势上的便利,成就了南宋军民在宋蒙战争中守城时间最长(长达36年)、对历史进程起到的决定作用最大的功绩。

本文节选自《文明》2009.02期

特别声明:本文为新京报客户端新媒体平台"新京号"作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表新京报的立场及观点。新京报仅提供信息发布平台。