撰文/吴雍

麒麟作为古代的“四灵”之首,被誉为仁兽,是吉祥的象征。从“西狩获麟”到麒麟文化的传承,折射了中华民族从图腾走向文明的历程。

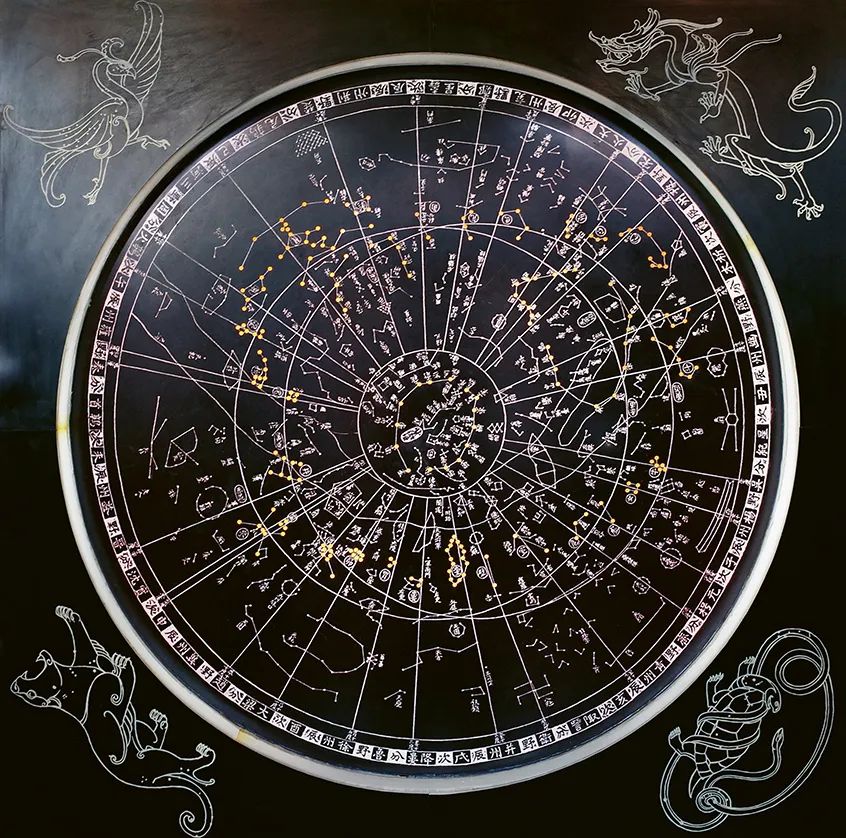

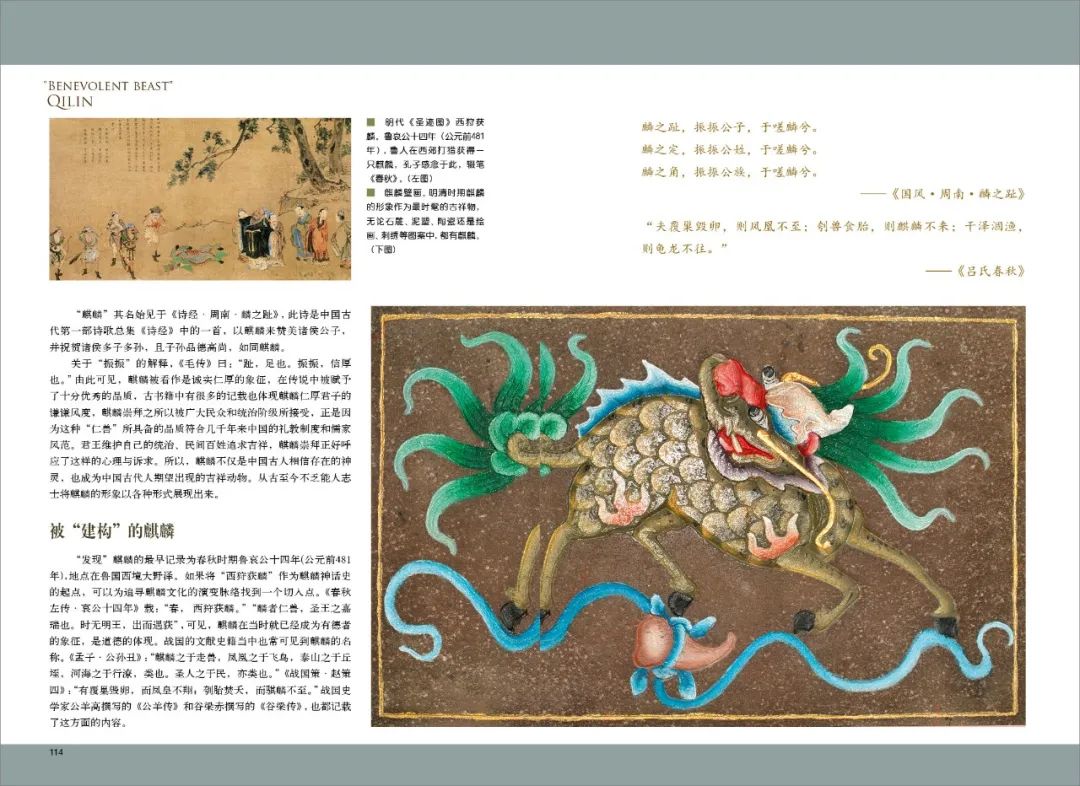

国画,麒麟。麒麟是中国人“集美”思想的一种表现。

麟之趾,振振公子,于嗟麟兮。

麟之定,振振公姓,于嗟麟兮。

麟之角,振振公族,于嗟麟兮。

——《国风·周南·麟之趾》

“夫覆巢毁卵,则凤凰不至;刳兽食胎,则麒麟不来;干泽涸渔,则龟龙不往。”

——《吕氏春秋》

“麒麟”其名始见于《诗经·周南·麟之趾》,此诗是中国古代第一部诗歌总集《诗经》中的一首,以麒麟来赞美诸侯公子,并祝贺诸侯多子多孙,且子孙品德高尚,如同麒麟。

关于“振振”的解释,《毛传》曰:“趾,足也。振振,信厚也。”由此可见,麒麟被看作是诚实仁厚的象征,在传说中被赋予了十分优秀的品质,古书籍中有很多的记载也体现麒麟仁厚君子的谦谦风度,麒麟崇拜之所以被广大民众和统治阶级所接受,正是因为这种“仁兽”所具备的品质符合几千年来中国的礼教制度和儒家风范。

君王维护自己的统治、民间百姓追求吉祥,麒麟崇拜正好呼应了这样的心理与诉求。所以,麒麟不仅是中国古人相信存在的神灵,也成为中国古代人期望出现的吉祥动物。从古至今不乏能人志士将麒麟的形象以各种形式展现出来。

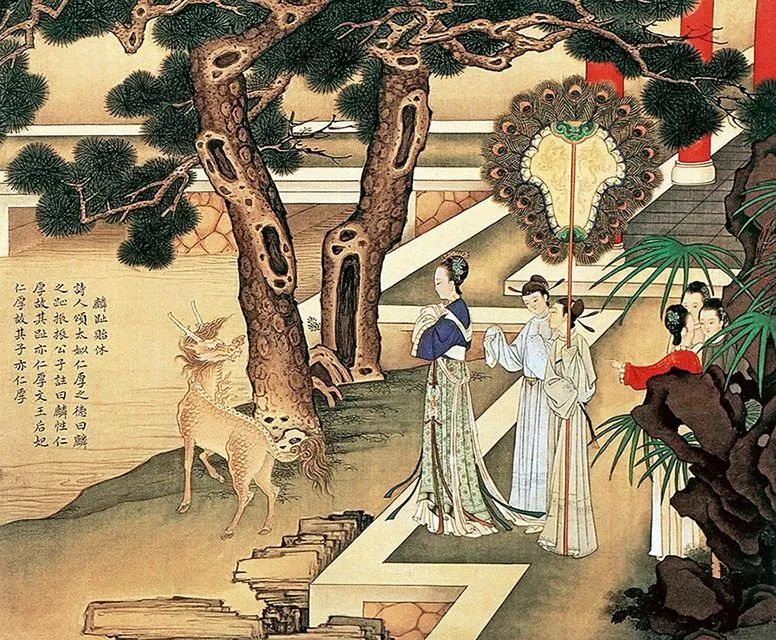

庭院里的女士与麒麟。清代画家焦秉贞绘。

被“建构”的麒麟

“发现”麒麟的最早记录为春秋时期鲁哀公十四年(公元前481年),地点在鲁国西境大野泽。如果将“西狩获麟”作为麒麟神话史的起点,可以为追寻麒麟文化的演变脉络找到一个切入点。《春秋左传·哀公十四年》载:“春, 西狩获麟。”“麟者仁兽,圣王之嘉瑞也。时无明王,出而遇获”,可见,麒麟在当时就已经成为有德者的象征,是道德的体现。

麒麟这种上古中国人最企望出现的吉祥动物究竟是什么样子?是否真实存在过?历史上早就有人否定它的存在,唐代韩愈、宋代的罗泌等人都有精辟的论述。因此,麒麟当是我国历史上虚构的一种神物。

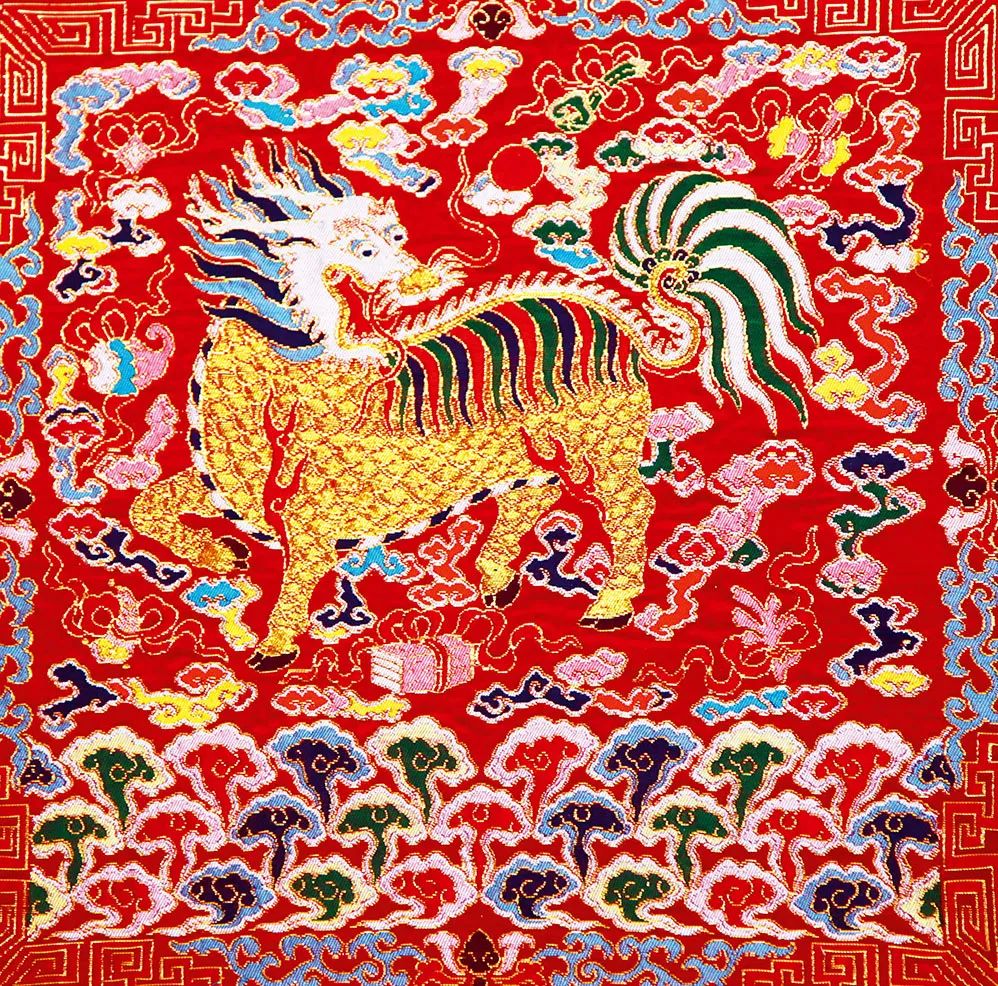

麒麟凤凰纹盘,清代康熙年间。

清顺治青花麒麟芭蕉纹盘。

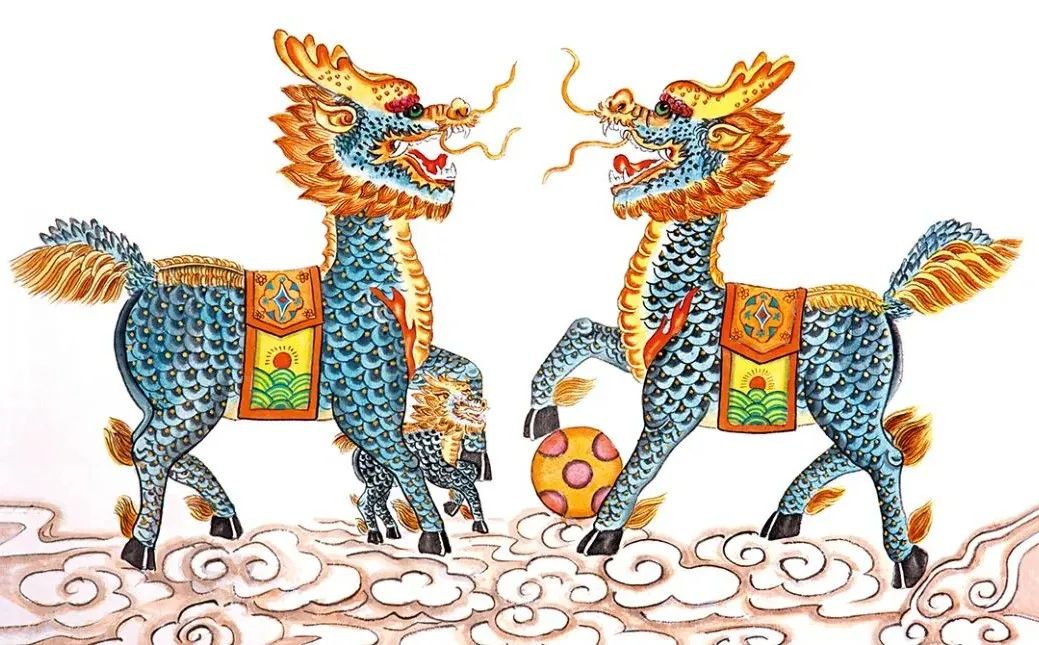

《尔雅·释兽》取“麋”等兽来解释麒麟形象,说麒麟的形象“马角”等,应为马头麒麟。汉代麒麟的形象在东周的基础上有所发展。许慎《说文》:“麟,大牡鹿也”,“糜,鹿属,冬至解角”。汉代对麒麟形象的解释基本都未超出《说文》。汉魏六朝麒麟形象,除鹿头、羊头等外,马头是其中重要的一种。这种马头麒麟从战国出现、东汉盛行,一直延续至唐代都比较流行。到了唐宋,麒麟已家喻户晓。山东曲阜孔庙一块宋碑花边上的鹿头麒麟,头顶双角,偶趾牛蹄,马尾,通体披麟。这类麒麟形象温驯善良,发展成为明清麒麟形象的基本形态之一。

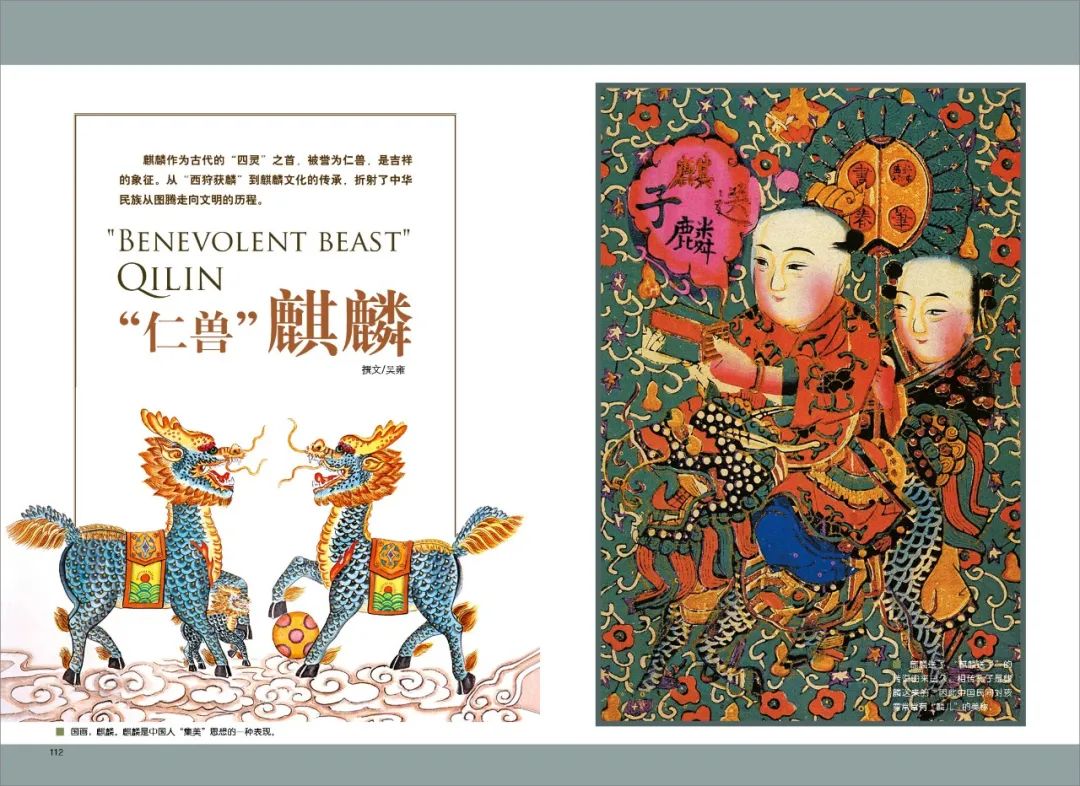

总体而言,麒麟本质上是中国人“集美”思想的一种表现。所谓“集美”,通俗地说是将一切美好的东西集中在一个事物之上。这种理念反映了几千年来中国人精神世界和物质世界所追求和希望实现的目标和愿望。因而,人们将所选择的鹿身、龙头龙尾、牛马蹄、龙鳞似鱼鳞等几种吉祥动物的元素,创造性地进行组合,建构了麒麟这一神宠的形象。这符合中国人长期以来培养、铸就的审美接受力和艺术欣赏力,再现了源远流长的文化传统底蕴。与龙凤崇拜一样,麒麟崇拜是古人对身外世界敬畏、理解、崇拜的产物,麒麟也成为中华民族的传统文化符号之一。

麒麟镇墓兽,

北齐,河南渑池文管会征集。

作为北宫象的时代

麒麟作为中国民间传说中的神兽,超脱沼泽,行不踩蚁虫,止不踏花草,是先兆祥瑞,早在周代就与龙、凤、龟并称“四灵”。其中“四灵”中的龙、凤图腾是中华民族波澜壮阔的民族大融合的象征;而麒麟作为“四灵”之首,是太平、吉祥的象征,往往与盛世联系在一起,所谓有明王则至,无明王则不至。

麒麟作为“四灵”之一开始作为北宫象的确切时间,我们虽然无法获知,不过推测这与其被神化为灵兽是分不开的,应该不会晚于春秋时代。战国时期已经形成四象观念,尽管文字资料较少,但图像材料很大程度上弥补了古代早期文献的缺失,并提示我们在玄武之前存在一个北宫象的麒麟时代。

北京东城区古观象台遗址,二十八宿图。

1978年夏, 湖北随县擂鼓墩出土一战国时期的古墓, 称为随县擂鼓墩一号墓,又称为曾侯乙墓。在其众多的随葬品中,有一木箱,特别引人注目。箱呈长方形,内髹红漆,外以黑漆为底色,加施红彩。彩绘的内容是:盖面正中朱书一篆文的大“斗”字,环绕“斗”字按顺时针方向排列二十八宿名称。盖顶两端分别绘出青龙、白虎。在亢宿之下有“甲寅三日”四个字。这件衣箱是我国迄今发现的记有二十八宿全部名称、并以之与北斗和四象相配的最早的天文实物资料,说明我国至少在战国早期就已形成二十八宿体系的观念。

之所以将曾侯乙漆箱上四象图中的北宫之象推断为麒麟而不是鹿,原因有三:一,先秦史料中并无将鹿作为灵兽的惯例,但有神化麒麟的迹象;二,因鹿与“麒麟”外形类似,易形讹;三,麒麟虽不在后世公认星官四灵之列,却有配属中宫之说,与四象关系密切。不过在秦汉星象体系确立的关键时期,玄武以后来居上的强大姿态代替麒麟成为北宫之象。

青龙、白虎、朱雀、玄武四神汉代瓦当,

河南博物院藏。

2003年陕西定边县郝滩东汉壁画墓中的二十八宿图,与《史记·天官书》记载基本相符,我们知道虚、危、室、壁等星宿均属北宫,有趣的是,此处虚宿、危宿绘两只麒麟,室宿、壁宿绘玄武。

类似的例子还见于北魏元晖墓志,英国艺术史学者杰西卡·罗森在《莲与龙:中国纹饰》一书中引用了该墓志四神纹饰的拓片,其认为图像表示的是四神和鹿。从拓片看,第一格、第二格、第四格中分别为单一龙、虎、雀形,但第三格中出现了两种神兽,一为龟蛇相缠的玄武,另一便为形似鹿但为独角的麒麟。玄武与麒麟同作为北宫象的情况在墓葬中出现,既是星宫麒麟文化的余波,又体现了新旧文化间交替、共生的复杂关系。

唐代麒麟纹铜镜。

关于玄武之所以能替代麒麟,是否因二者有某些共性呢?有观点认为,“武”由止、戈二字合成,“戢,藏也;,韬也”,古人以为拥兵器而不用、换世道安宁为“武”;而止戈为武显仁兽,麒麟乃瑞兽,不伤生灵。在这个层面上,龟与麒麟均有“武”之义。可见,在“武”的意义上,龟与麒麟二者的共性显而易见。这可能也是龟取代麒麟成为北宫象的原因之一。四灵取象四时、四方,五灵取象五行,在龟取代麒麟成为北宫象的同时,麒麟转配中央。

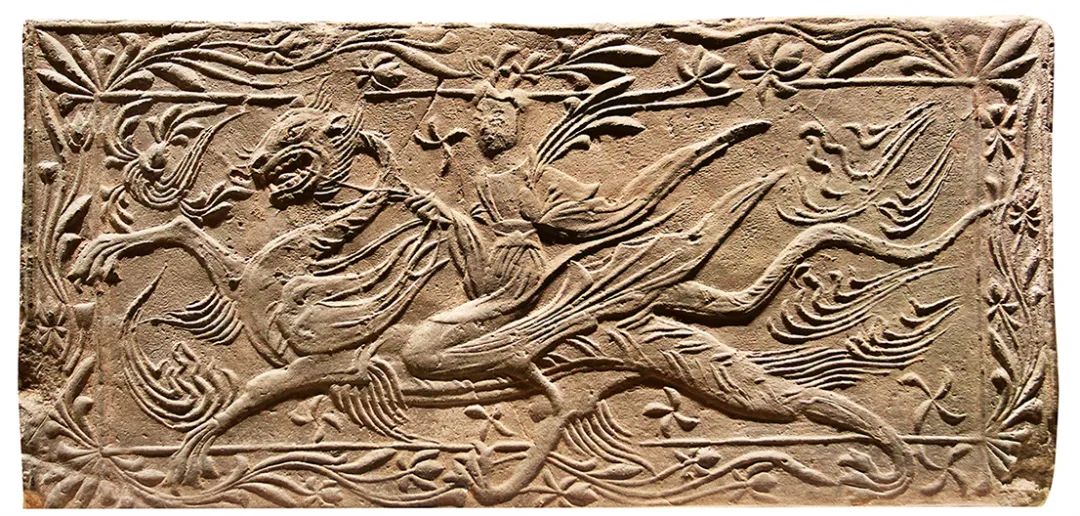

《麒麟升天》画像砖,南朝。

汉武帝时,儒学家董仲舒精心构建天人感应学说,先秦时的符瑞思想也与儒家的经纬之学混一而成谶纬,从而得到进一步强化,儒家所颂扬的“仁兽”麒麟,更受到特别的尊崇。西汉后期,包括麒麟纹在内的五灵纹开始流行。《后汉书》中《礼纬·稽命征》说:“古者以五灵配五方:龙,木也;凤,火也;麟,土也;白虎,金也;神龟,水也。”(《太平御览》卷873)东汉许慎《五经异义》云:“龙,东方也;虎,西方也;凤,南方也;龟,北方也;麟,中央也。”东汉名臣蔡邕《月令章句》云:“天官五兽之于五事也:左,苍龙大辰之貌;右,白虎大梁之文;前,朱雀鹑火之体;后,元武龟蛇之质;中有大角轩辕麒麟之位。”这与上文描述相吻合。

麒麟壁画。

孔子降生与麒麟送子

中国还有“麒麟送子”的美谈。麒麟也常借喻杰出人才,《晋书·顾和传》上记载,一位文士雅重其侄,曰:“此我家麒麟。”

麒麟文化关涉中国生育民俗。传说麒麟为仁宠,主太平、长寿,是吉祥的象征,并能为人带来子嗣,因此民间素有麒麟送子之说。据说孔子就为麒麟所送,前秦王嘉《拾遗记》云:“夫子未生时,有麟吐玉书于阙里人家,文云‘水精之子,继衰周而素王’,故二龙绕室,五星降庭,征在贤明,知为神异,乃以绣绂。”相者云:“夫子系殷汤,水德而素王。”至敬王之末,鲁定公二十四年,鲁人锄商田于大泽,得麟,以示夫子,系角之绂,尚犹在焉。夫子知命之将终,乃抱麟解绂,涕泗滂沱。且麟出之时,乃解绂之岁,垂百年矣。意谓他有帝王之德而未居其位。

明代《圣迹图》西狩获麟。鲁哀公十四年(公元前481年),鲁人在西郊打猎获得一只麒麟,孔子感念于此,辍笔《春秋》。

《拾遗记》中的记载虽荒诞不经,与经典史传不合,但因故事的传奇性而在民间广为流传,渐渐地就有了“麒麟送子”的说法,而且我国传统的生育观念是希望早立子嗣,多生儿女,子孙满堂,所以人们多想借助这一嘉瑞之兽赐予自己吉祥。

南北朝时,对聪颖可爱的男孩,人们常呼为“吾家麒麟”。此后“麒麟送子图”之类的作品相继出现,既有繁,又有简。作为木板画,“麒麟送子图”上刻对联“天上麒麟儿,地上状元郎”,并以此为佳兆。唐杜甫《徐卿二子歌》:“君不见徐卿二子多绝奇。感应吉梦相追随。孔子释氏亲抱送,并是天上麒麟儿。”由是观之,民间普遍认为,求拜麒麟可以生育得子。

“麒麟送子”图绣片,清代。

麒麟在民间风水中类似万金油,具旺财、镇宅、化煞、旺人丁、求子、旺文等等作用,各方面都可以使用。因此,麒麟可分为赐福麒麟、镇宅麒麟、送子麒麟等,至于“凤毛麟角”“麟吐玉书”,则是古人通过麒麟传说引申出的文化赞语。

清代麒麟送子纹锁。

长颈鹿与麒麟

大量化石材料证明,亚洲,特别是中国和印度的一些地方,从两千多万年前到二三百万年前,曾经有不止一种长颈鹿生息过。古生物分类中的长颈科,以前曾经被称为麒麟科,日本至今仍采用麒麟科这一名称。麒麟在中国神话中占有一个很显著的地位,关于它的传说可以追溯到极为遥远的往古。汉代以来,有“麋鹿”说、“獐子”说、“印度犀牛”说、“长颈鹿”说,以及“近世灭绝的一种古动物”说等,迄无定论。

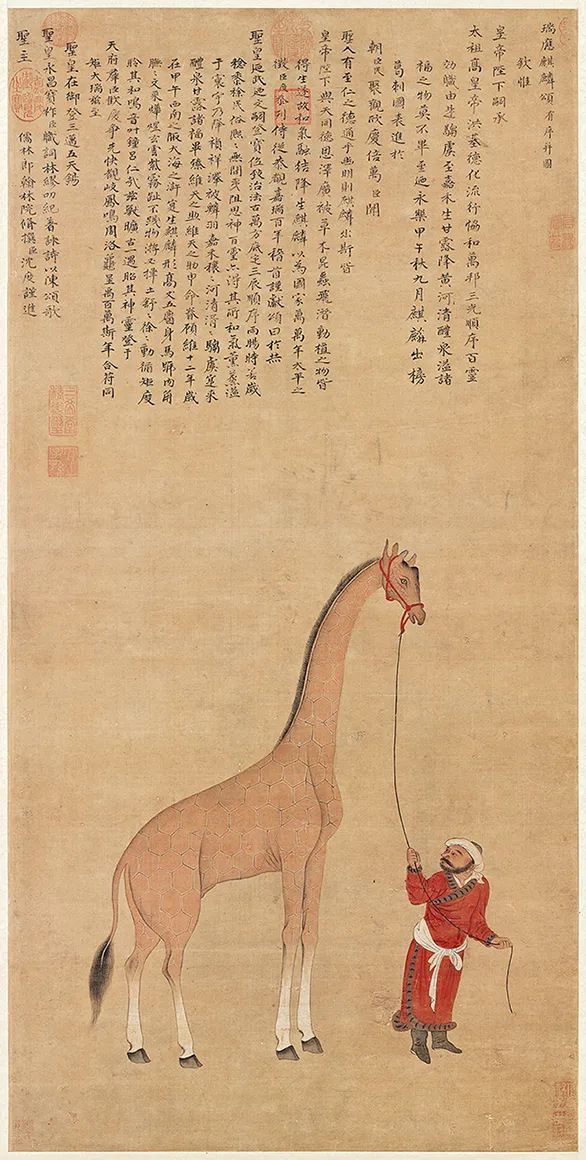

麒麟入明,始见于明永乐十二年(1414年)榜葛剌国(今孟加拉国)之贡。当郑和第三次下西洋到达阿丹国见到当地人称为“祖剌法”的长颈鹿后,深为长颈鹿的长相所震惊:中国人想象中的麒麟“麋身,牛尾,马足圆蹄,一角,角端有肉”和此物甚为契合。根据记载,永乐十二年麒麟第一次进贡到中国后,南京万人空巷,永乐皇帝诏命画工绘麒麟图像昭示天下,并命沈度作辞以颂其盛。麒麟所承载的文化意涵、当时的历史背景与永乐皇帝的政治目的共同促成了瑞应麒麟图的发生。

《瑞应麒麟图》,明代,台北故宫博物院藏。

麒麟文化的传承

自东周以来被神化后,麒麟在装饰艺术中始终占据着重要的地位。汉武帝曾获白麟,尽管所获“白麟”实际上谁都不知是何物,但汉武帝借此作《白麟歌》大建宗庙,并在未央宫建造了一座麒麟阁,把功臣的画像挂在阁上,以此来彰显最高功勋,显然已经把麒麟比作才俊之士。随后,历代的皇帝效仿,麒麟成为王政兴旺的标志和吉祥太平的瑞兽,故宫殿、庙宇多用麒麟来装饰,表示建筑物具有福、寿性质。

作为从周朝开始就被当作“四灵”之一的瑞兽,作为吉祥的象征,麒麟亦常常被用在朝政上。唐代武则天时,以麒麟作纹饰绣于袍服,名曰“麒麟袍”,专门赏赐给三品以上的武将。到了明代的嘉靖、万历年间,牛产麒麟的传说喧噪一时,在《异林》《空同子》《新蔡县志》《西平县志》《丹徒县志》等书中不乏记载。清代时,将麒麟绣于武官一品的“补子”上,成为官阶制度的标志。可见麒麟的地位之高,仅次于龙。在一些贵妇人的裙裾上,也常常绣有百兽拜麒麟的吉祥图案。

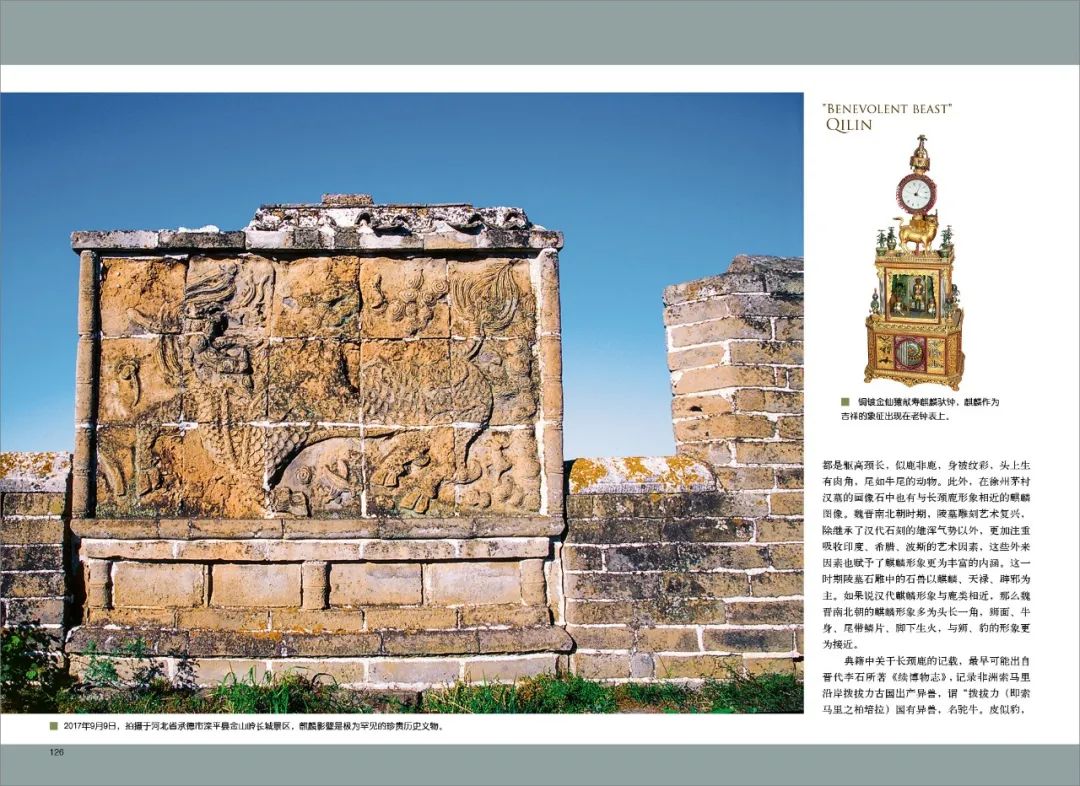

河北省承德市滦平县金山岭长城景区,麒麟影壁是极为罕见的珍贵历史文物。

发展到近几百年,麒麟文化更多地向民间渗透,突出地表现为麒麟舞进入表演艺术领域。麒麟舞起源于四川峨眉山一带,作为一种喜闻乐见的民间舞蹈,它表达了农民辛勤劳动后丰收的喜悦心情。1958年,背井离乡的新丰江水库移民将麒麟舞带到了小金口。2006年6月,参加广东省非物质文化遗产展览,被授予“中国麒麟舞之乡”的荣誉称号。据史料记载,麒麟舞原本是皇宫中的表演艺术,称之为“麒麟圣舞”,为皇家各类庆典中必有的演出。

作为麒麟舞的一种,“麒麟白马舞”则是广东封开县独具特色的优秀民间舞蹈,源自唐代岭南第一状元莫宣卿的故事,其起源可追溯到唐宋时期,流传至今已有500多年的历史。在舞蹈变化的间隙,演员们在乐器伴奏下用封开山歌的腔调来演绎唱出《麒麟曲》。《麒麟曲》是在跳“麒麟白马舞”时的专门歌曲,要分不同的角色来演唱,而且不同的角色所唱的内容也不相同。

2015年3月9日,深圳龙岗举行首届麒麟舞大赛,为观众献上了一场最具客家传统文化特色的饕餮盛宴。

麒麟形象从最初的图腾和信仰,经过2500年的历史发展,最初获得麟的大野泽(今菏泽市巨野县,西汉置县)如今又呈现出怎样的面貌呢?至少在汉代就已被确定为获麟地点的大野泽,于2007年被命名为“中国麒麟文化之乡”,为巨野开发麒麟文化迎来了契机。麒麟文化正是从这里走向全国乃至世界的,巨野也就理所当然地成为麒麟文化的主要发源地。

对麒麟的喜爱,折射了古代社会从图腾走向文明的文化历程。麒麟作为文化变迁的结合点,它已不再是简单的假想物,而是更多地寄寓了人们从古至今的美好生活愿景。

本文节选自《文明》2022年10期

特别声明:本文为新京报客户端新媒体平台"新京号"作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表新京报的立场及观点。新京报仅提供信息发布平台。