撰文/吕宏军 杨杰 执行/立山

摄影/于德水 张爱图 华卿 杨杰 立山 李甦 许文昆

嵩山地区是中华文明的重要发祥地。早在旧石器时代,这里就有古人类活动。嵩山地区自新石器时代开始,一直是中国史前文化交流的十字要冲。高度发达的史前文化和独特的文化交流格局,使得嵩山地区诞生了中国最早的国家文明。嵩山地区是夏、商、周三代的建都之地、立国中心。

《史记·封禅书》载:“昔三代之居,皆在河洛之间,故嵩高为岳。”司马迁的这一记述,得到了中国现代考古学成果的证实。嵩山脚下的登封王城岗遗址和偃师二里头遗址是中国第一个国家——夏的建都之地。最喜欢游山玩水的乾隆皇帝曾经赞美嵩山道:“嵩山好景几千秋,云雨自飞水自流。”

■ 嵩岳寺塔堪称嵩山现存古塔中价值最高者。

夏、商、周三代是中华民族形成的重要时期。这一发生在嵩山脚下的波澜壮阔的历史进程,使得嵩山地区不仅成为当时中国文明的中心,也在民族文化心理上刻下了“天地之中”的深深印记。至迟在商周时,嵩山地区已被称为“中国”(西周初·何尊铭文)。

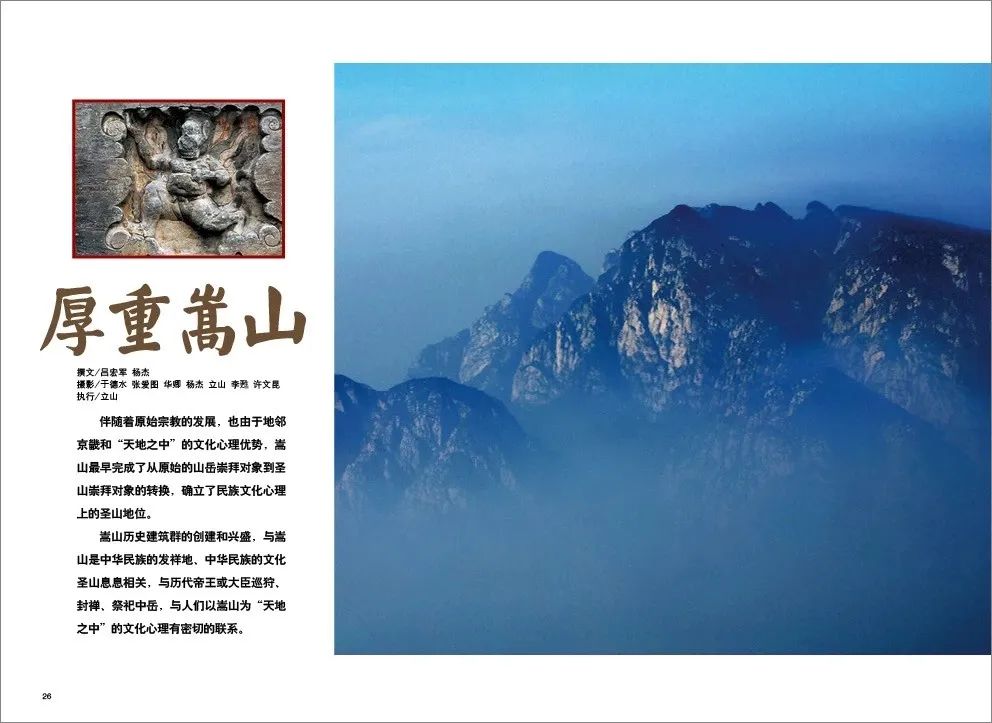

正是在这样的历史文化背景下,伴随着原始宗教的发展,嵩山也由于地邻京畿和“天地之中”的文化心理优势,最早完成了从原始的山岳崇拜对象到圣山崇拜对象的转换,确立了民族文化心理上的圣山地位。嵩山历史建筑群历经东汉、北魏、唐、五代、宋、金、元、明、清、民国,至今近2000多年,是中国历史建筑群保存种类最多、修建时间跨度最长、历史文化内涵最丰富者。

■ 嵩阳书院内留存的佛教造像局部。

观星台

中国最古老的天文台

登封市区向东南行12公里,就是当年女皇武则天所封的告成,闻名天下的观星台就在告成镇。观星台建筑遗址是一座由周公测景台、周公祠和观星台组成的完整院落,除这三项主要建筑外,尚有照壁、戟门、帝尧殿、螽斯殿等。

周公测景台是中国古人测量日影、验证时令季节和计年的仪器。根据《周记》记载,西周时,周公姬旦在营建东都洛阳时,把嵩山作为其天文观测的中心,筑土圭、立木表,通过测量日影定出二十四节气和历法。测景台分上下两部分:下部呈梯形锥体的方座名曰“圭”,上部长方形石柱名曰“表”。

■ 周公测景台是中国古人测量日影、验证时令季节和计年的仪器。

在周公祠之后,就是宏伟壮观的观星台。观星台创建于元世祖至元十三年至十六年(公元1276—1279年),于1961年被国务院公布为全国第一批重点文物保护单位,是中国最古老的天文台。

忽必烈统一中国后,任用著名科学家郭守敬和王恂等人进行历法改革。郭守敬组织了规模空前的天文大地测量——“四海测验”。当时在全国的27个地方建立了天文台和观测站,最北的一座在今俄罗斯贝加尔湖,最南的一座在南沙群岛,最东的一座在今朝鲜境内,而登封的观星台则是中心观测站。

经过郭守敬、王恂、许衡等人多年的辛勤观测和推算,终于在至元十八年(公元1281年)编制出了当时世界上最先进的历法《授时历》,求得一回归年的周期为365.2425日,合365天5小时49分12秒,与现在测定的一回归年周期365天5小时48分46秒仅差26秒。这个数据与当今世界通用的《格里高利历》的精确度相当,但比《格里高利历》早了三百年。

■ 观星台是中国现存最古老的天文建筑,距今已有700多年历史。

中岳庙

五岳古建筑规模之最

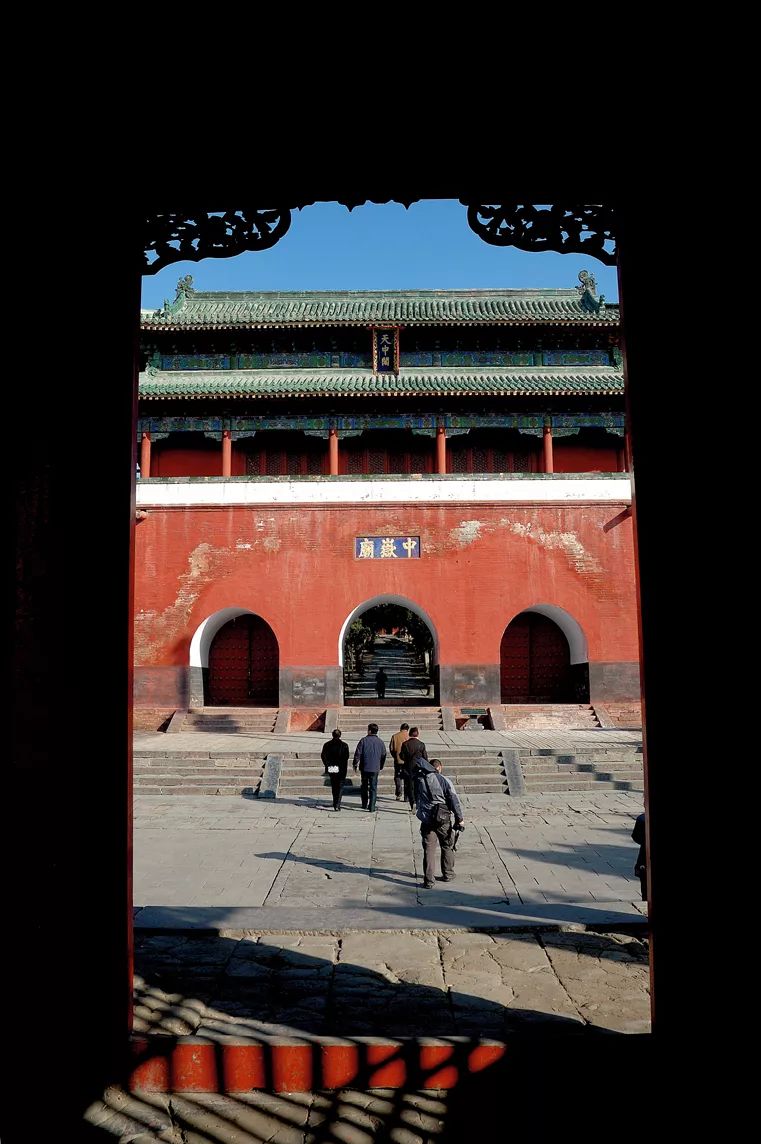

登封市区东部、嵩山太室山南麓黄盖峰下,有一座被誉为“中原地区道教活动中心”的规模宏大的古礼制建筑群——中岳庙。因其宏大的规模和雄伟的古建筑,中岳庙于2001年被国务院公布为第五批全国重点文物保护单位。嵩山自古就是祭祀圣地,而中岳庙则是古代祭祀中岳活动的最早基地。清乾隆年间按照北京故宫的规制,对中岳庙进行了大规模的整修,所以中岳庙也就有了另一个美誉——“天中小故宫”。

嵩山也是道教圣地,自古便被认为是神灵出没、仙人得道之处。传说周朝时王子晋是周灵王的太子,他与浮邱公同居嵩山修炼。另外,传说老子也曾在嵩山著《道德经》。东汉道士刘根、三国道士郗元节、西晋道士鲍靓都得道于嵩山。北魏时期,嵩山又有著名道士多人,如成公兴、寇谦之、李谱文等,其中寇谦之在嵩山创立了北天师道,由此嵩山成为北天师道的发祥地。

■ 嵩山自古就是祭祀圣地,而中岳庙则是古代祭祀中岳的最早基地。

汉三阙

汉代艺术的瑰宝

从《诗经》可知,阙在周代就已经出现。阙是建造在城门、宫殿、祠庙、陵墓前的两个对称建筑物,是古建筑物的标志性建筑。阙的用途主要是表示大门,而城阙还有察看敌情的功用。汉阙是反映汉代历史与文化的代表作品,中国现存东汉时期、保存比较完整而且价值较高的石阙共有七处,而嵩山独占其中三处,即太室阙、少室阙和启母阙。嵩山汉三阙不仅位置集中、保存完整,而且是现存七阙中仅有的三座完整的庙阙,其余四处均为墓阙。

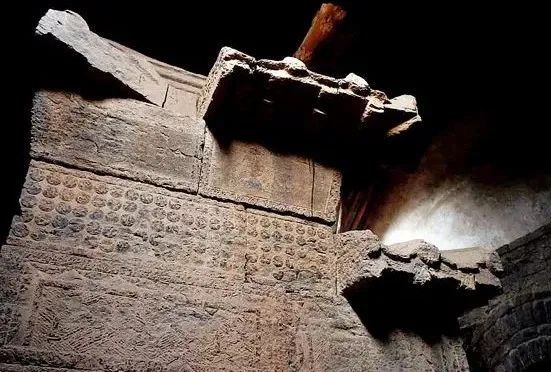

嵩山汉三阙中的太室阙建于东汉安帝元初五年(公元118年),是现存最完整汉阙中最古老的一座。太室阙位于中岳庙天中阁南600米处的中轴线上,是中岳庙前身太室祠的神道阙。1961年,太室阙被国务院公布为第一批全国重点文物保护单位。太室阙身上最引人关注的是上面雕刻的50多幅画像。其中三幅为鲧的画像,鲧是夏禹的父亲,画像反映了嵩山一代祭鲧的遗风。

■ 太室阙是中岳庙前身太室祠的神道阙。

嵩阳书院

古代四大书院之一

中国古代有四大书院,分别是湖南的岳麓书院、江西的白鹿洞书院、河南的应天书院与嵩阳书院。这些古代书院相当于今天的高等学府,是封建国家培育人才、传播文化和各方学者思想交锋的场所。

嵩阳书院位于登封市区北部,这里风景秀丽,东、北、西三面峰峦环绕,溪水合围,因为坐落于嵩山之阳,所以得名。2001年,嵩阳书院被国务院公布为第五批全国重点文物保护单位。据记载,嵩阳书院始建于北魏孝文帝太和八年(公元484年),原为嵩阳寺,为佛教寺院。隋大业八年(公元612年),更名为嵩阳观,成了道教的活动场所。唐玄宗天宝三年(公元744年),于此刻立《大唐嵩阳观纪圣德感应之颂》碑。

■ 嵩阳书院是中国古代最有代表性的书院之一。

五代后唐清泰年间(公元934~936年),进士庞式和南唐学者舒元、道士杨纳等人在嵩阳观聚徒讲学,这里的主要功能开始向书院演化。后周显德二年(公元955年),世宗将嵩阳观改为太乙书院。

宋至道元年(公元995年),宋太宗赵光义向太乙书院颁赐印本九经书疏,明确规定了书院的教育内容和范畴。两年后,宋太宗又将太乙书院更名为太室书院,并御赐太室书院匾额。宋仁宗景祐二年(公元1035年),敕令重修太室书院,并改名为嵩阳书院,又设院长掌理院务。

更名为嵩阳书院之后,这里迎来了一段最辉煌的时期。程颢、程颐、司马光、范仲淹、朱熹、李纲等人先后到嵩阳书院讲学,尤其是程颢、程颐在嵩阳书院讲学,使嵩阳书院成为宋代理学的重要发源地。“二程”亲自为嵩阳书院制定了学制、教养、考察等规条;司马光的巨著《资治通鉴》一部分也是在嵩阳书院编纂而成。

■ 嵩阳书院门口的“大唐嵩阳观纪圣德感应之颂碑”。

嵩岳寺塔

中国现存最早的砖塔

塔是佛教的产物,其源头可上溯至古印度。塔又名“堵坡”“塔婆”,或者“浮屠”、“浮图”,都是梵文的音译。最初,塔的功用是存放佛舍利和经卷。佛教东传入中国后,受到中国文化的深刻影响,塔的功能也延伸到僧人葬制上,僧人圆寂后,为示其功德,也为其建塔。

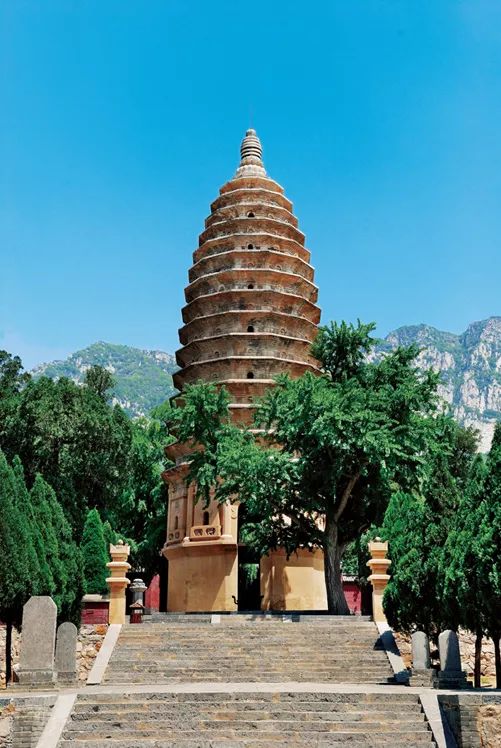

莽莽苍苍的嵩山,既是佛寺广布之处,也是古塔云集的所在。其中,嵩岳寺塔堪称嵩山现存古塔中价值最高,它是中国现存建造最早的砖塔。嵩岳寺塔位于登封市区西北5公里太室山南麓嵩岳寺内,背靠太室诸峰,西傍西灵台山,东依东灵台山,南面山坡漫缓开阔,数十里之外,即遥遥可望。1961年,嵩岳寺塔被国务院公布为首批全国重点文物保护单位。

嵩岳寺塔为单层密檐式砖塔,塔的平面为12边形,以青砖、黄泥逐层砌筑而成。塔身15层,总高36.78米。这座雄伟的古塔是中国最早的、创造性采用筒体结构的、唯一为12边形的古塔。嵩岳寺塔为佛塔中密檐式砖塔的重要例证,从整体造型到细部雕饰都有明确的宗教文化含义,是佛教文化传播与演变在建筑上的重要体现。

■ 嵩岳寺塔隐没在嵩山的山林中,历经岁月沧桑巨变,一直留存到今天。

少林寺

少林功夫与禅宗祖庭

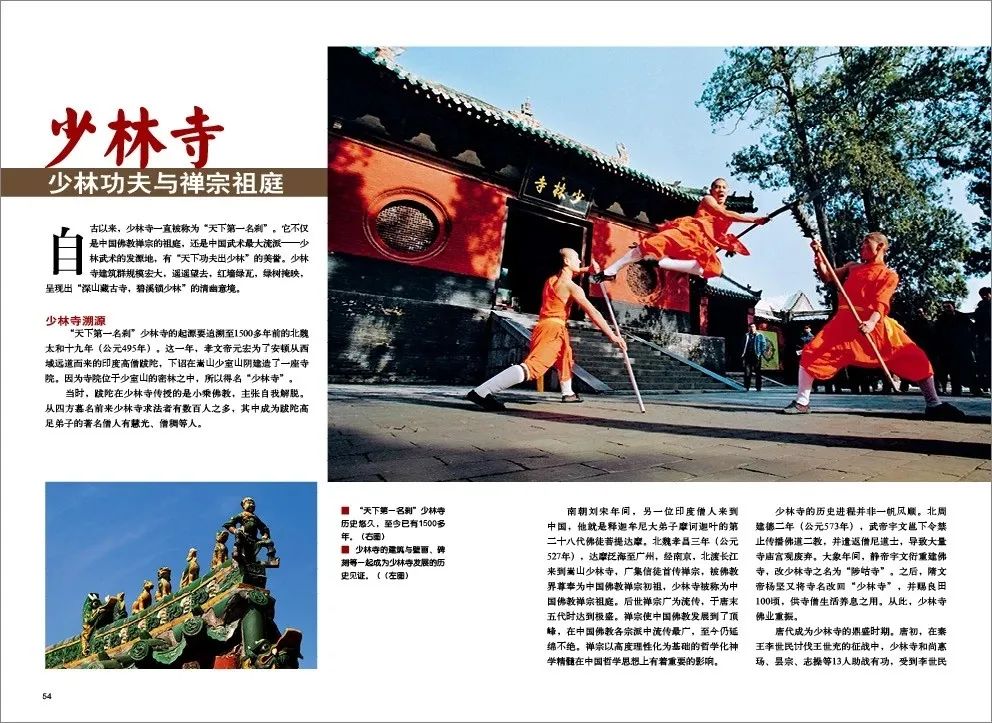

“天下第一名刹”少林寺的起源要追溯至1500多年前的北魏太和十九年(公元495年)。这一年,孝文帝元宏为了安顿从西域远道而来的印度高僧跋陀,下诏在嵩山少室山阴建造了一座寺院。因为寺院位于少室山的密林之中,所以得名“少林寺”。当时,跋陀在少林寺传授的是小乘佛教,主张自我解脱。从四方慕名前来少林寺求法者有数百人之多,其中成为跋陀高足弟子的著名僧人有慧光、僧稠等人。

南朝刘宋年间,另一位印度僧人来到中国,他就是释迦牟尼大弟子摩诃迦叶的第二十八代佛徒菩提达摩。北魏孝昌三年(公元527年),达摩泛海至广州,经南京,北渡长江来到嵩山少林寺,广集信徒首传禅宗,被佛教界尊奉为中国佛教禅宗初祖,少林寺被称为中国佛教禅宗祖庭。后世禅宗广为流传,于唐末五代时达到极盛。禅宗使中国佛教发展到了顶峰,在中国佛教各宗派中流传最广,至今仍延绵不绝。

■ “天下第一名刹”少林寺历史悠久,至今已有1500多年。

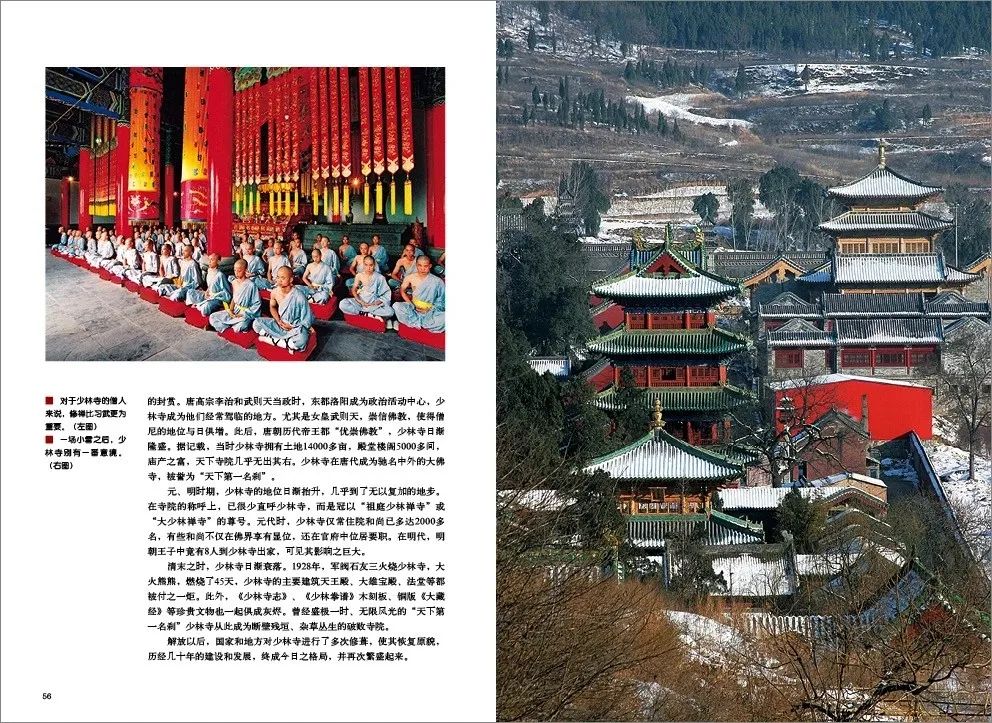

唐代成为少林寺的鼎盛时期。唐初,在秦王李世民讨伐王世充的征战中,少林寺和尚惠玚、昙宗、志操等13人助战有功,受到李世民的封赏。少林寺在唐代成为驰名中外的大佛寺,被誉为“天下第一名刹”。元、明时期,少林寺的地位日渐抬升,在寺院的称呼上,已很少直呼少林寺,而是冠以“祖庭少林禅寺”或“大少林禅寺”的尊号。在明代,明朝王子中竟有8人到少林寺出家,可见其影响之巨大。

清末之时,少林寺日渐衰落。1928年,军阀石友三火烧少林寺,大火熊熊,燃烧了45天,少林寺的主要建筑天王殿、大雄宝殿、法堂等都被付之一炬。解放以后,国家和地方对少林寺进行了多次修葺,使其恢复原貌,历经几十年的建设和发展,终成今日之格局,并再次繁盛起来。

■ 一场小雪之后,少林寺别有一番意境。

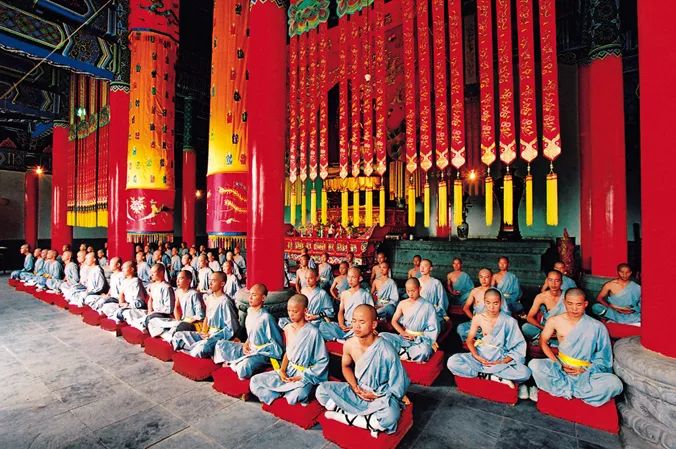

禅宗祖庭与少林功夫可谓少林寺的两大“标签”。自从佛教在汉代传入中国,禅宗便逐渐成为佛教和佛学的同义语。禅宗以明心见性、顿悟成佛为要旨。在佛家眼中,参禅是正道,武术乃是末技,僧众练功习武为的是收心敛性、屏虑入定。禅宗以禅定功夫为根基,泯灭争强好胜之心,摒弃尘俗烦扰之念,才使得武僧们习惯于在心静如水、无患无虑的状态下练功,所以历史上的少林武僧往往可以步入武学的最高境界。

正是在这个意义上来说,少林武术的要旨是“禅武合一”。少林武术以禅入武,习武修禅,所以少林武术又被称为“武术禅”,即提供一个人可以亲身去做、最终“见性成佛”的参禅路径。少林功夫的极致即练就不动心,“内心不乱为定”,表现出来就是“外不着相为禅”。外不着相,才能变幻莫测,博大精深。

■ 对于少林寺的僧人来说,修禅比习武更为重要。

已故中国佛教协会会长、当代诗人赵朴初先生曾有诗一首:

大勇立雪人,断臂得心安。

天下称第一,是禅不是拳。

诗中所言的“立雪断臂”讲述的是慧可得达摩衣钵法器成为二祖的故事。据《五灯会元》记载,有一年冬天,达摩在少林寺北五乳峰面壁,天降大雪,神光立于洞外,直到大雪没至膝盖也纹丝不动。第二天,达摩开定见洞外雪中站立一人,问其故,神光说想拜达摩为师。达摩说:拜我为师,除非天降红雪。于是神光取利刃自断左臂,染红白雪。达摩见神光确有诚心,于是收其为徒,传衣钵法器,并为其取法名“慧可”,是为禅宗二祖。为了纪念二祖,寺僧们将“达摩亭”改为“立雪亭”。至今,殿内神龛中还供着初祖达摩、二祖慧可、三祖僧璨、四祖道信、五祖弘忍和六组慧能。

■ 立雪亭与一个著名的佛教故事有关,即“立雪断臂”。

关于弘忍传法慧能,也有传说。龙朔元年(公元661年),弘忍令会下徒众各作一偈,以呈见解,若语契符,即以衣钵相付。上座神秀先呈偈说:“身是菩提树,心如明镜台,时时勤拂拭,莫使惹尘埃!”慧能另作一偈:“菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物(这句是比较通行的记载,敦煌本《坛经》此句作‘佛性本清净’),何处惹尘埃。”弘忍以慧能见解透彻,遂授以衣钵,叫他南归广东。

后来慧能一派成为禅宗的南宗,神秀则被武则天迎入宫中,封为国师。神秀一派借政治势力在北方大为流行,成为禅宗的北宗。作为弘忍的后裔,南北两宗在教义上并无本质区别。其不同之处在于北宗提倡“渐悟”,而南宗则提倡“顿悟”。禅宗在五代时分为五宗,少林寺后来传承了曹洞一宗,其他诸宗也流传不衰。由此,从嵩山少林寺诞生的佛教禅宗最终成为中国佛教最重要也是最具影响力的宗派。

禅宗在中国流传的同时,少林武术也日渐形成。当年达摩来到少林寺,面壁九年,创立禅宗。禅宗的修炼方法以坐禅为主,时间一长肢体容易麻木,精神萎靡不振;加之少林寺地处深山密林之中,时有毒蛇野兽出没、匪寇骚扰,达摩等人便仿效鸟兽虫鱼的各种动作,创立了一套包含十八个动作的健身操,名为“罗汉十八手”。

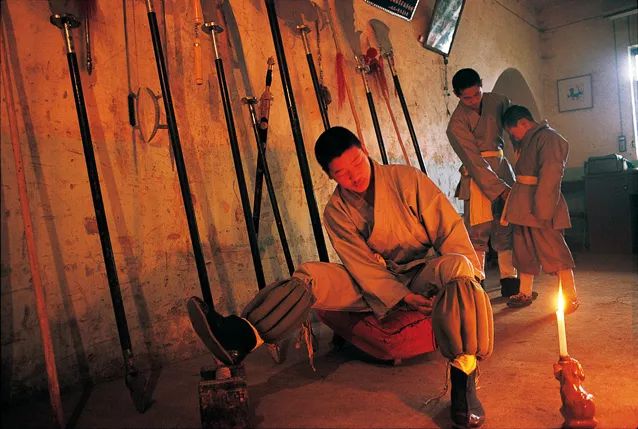

■ 闻鸡起舞、苦练功夫的少林武僧。

金末元初,少林拳大师白玉峰、觉远等人将罗汉十八手发展为七十二手,以后又发展为一百七十三手。这套健身术经历代僧人长期演练、综合、充实,逐步形成了一系列拳法,共达百余种,武术上总称“少林拳”。明代抗倭名将俞大猷也曾到少林寺传授棍术。如此,通过博采百家精华,终于形成了独特的少林武术。

少林武术是一个博大精深的武术体系,目前,少林功夫现存套路有500多种。少林拳是少林武术的核心,对手、眼、身、步法都有严格要求。少林拳术的手法曲而不曲,直而不直,过曲则欠一寸而击之不中,过直则力量运用较难回旋;拳出击时要滚出滚入,也就是要产生旋转,使之富有弹性力量。少林拳可分为外功和内功,前者雄猛迅疾、凌厉刚劲,后者则寓柔于刚,尤为难练。总体来说,少林拳有五大特点:

一是拳打一条线:即演练时进退、起落、反侧、收纵全在一条线上进行。

二是拳打卧牛之地:少林拳不尚花架子,在卧牛之地即可发挥出其威力。

三是拳打一口气:练拳一气呵成,如行云流水。

四是打人不见形:出拳务必迅疾刚劲。

五是借力打人,顺势攻敌,以智胜蛮。

■ 少林寺塔林是中国现存古塔数量最多的塔群,被称为“古塔艺术博物馆”。

会善寺

高僧辈出的名刹

会善寺位于登封市区西北6公里处的太室山南麓积翠峰下,左倚龙山,右傍虎山,2001年,会善寺被国务院公布为第五批全国重点文物保护单位。会善寺是嵩山地区最著名的寺院之一,是古代嵩山地区僧人授戒中心,和少林寺、法王寺、嵩岳寺并称为嵩山四大寺院。会善寺大殿是嵩山地区现存唯一的元代木结构建筑。值得一提的是,在会善寺西有净藏禅师塔,建于唐天宝五年(公元746年),是中国现存最古老的八角形阁楼式砖塔。

会善寺高僧辈出,玄同、净藏、一行等皆出该寺。其中,一行身份十分特别,他是天文学家、数学家,还被誉为推算日月、量度山海的“管天”高僧。一行俗名张遂,其祖父张公谨知天文精算术,在他的影响下,青年时代的张遂就成为远近闻名的学者。武则天登基后,其侄武三思被封为梁王。武三思到处拉拢文人名士,企图博取“礼贤下士”的美名。武三思要与张遂交朋友,张遂不愿与其同流合污,被逼无奈,只得逃往嵩山会善寺落发为僧,法名一行。

■ 会善寺是嵩山地区最著名的寺院之一,是古代嵩山地区僧人授戒中心。

唐开元五年(公元717年),一行应征入朝,受唐玄宗命“考前代诸家历法,改撰新历”。一行组织了中国历史上第一次天文大地测量,为计算地球大小提供了实测数据,还第一次测量出了地球子午线一度弧的长度,比公元814年阿尔马蒙的实测子午线要早90年。

一行根据实地测量的结果,花了6年时间完成了新历法——52卷之巨的《大衍历》,比著名数学家祖冲之等前人编撰的历法准确得多。《大衍历》结构严谨,条理分明,颁行天下不久即传入日本。公元763年,日本淳仁天皇诏令废除日本的《仪风历》,改用中国的《大衍历》。

一行创造了世界天文学史上的三个第一:首次测量地球子午线长度;第一次提出了月亮比太阳离地球近的论点;第一次发现恒星运动;他发明的水运浑天铜仪是世界上有史以来最早的一座自动计时器,不但能显出日、月运行的规律,而且可以自动计时,比西方最早的威克自动计时钟要早600多年。唐开元十五年(公元727年),一行因劳累过度英年早逝,年仅45岁。唐玄宗为此黯然神伤,下旨辍朝三日,让国人对一行进行瞻礼追悼。

■ 在会善寺西有净藏禅师塔,建于公元746年,是中国现存最古老的八角形阁楼式砖塔。

本文节选自《文明》2008.09期

特别声明:本文为新京报客户端新媒体平台"新京号"作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表新京报的立场及观点。新京报仅提供信息发布平台。