新闻8点见,多一点洞见。每天早晚8点与你准时相约,眺望更大的世界。

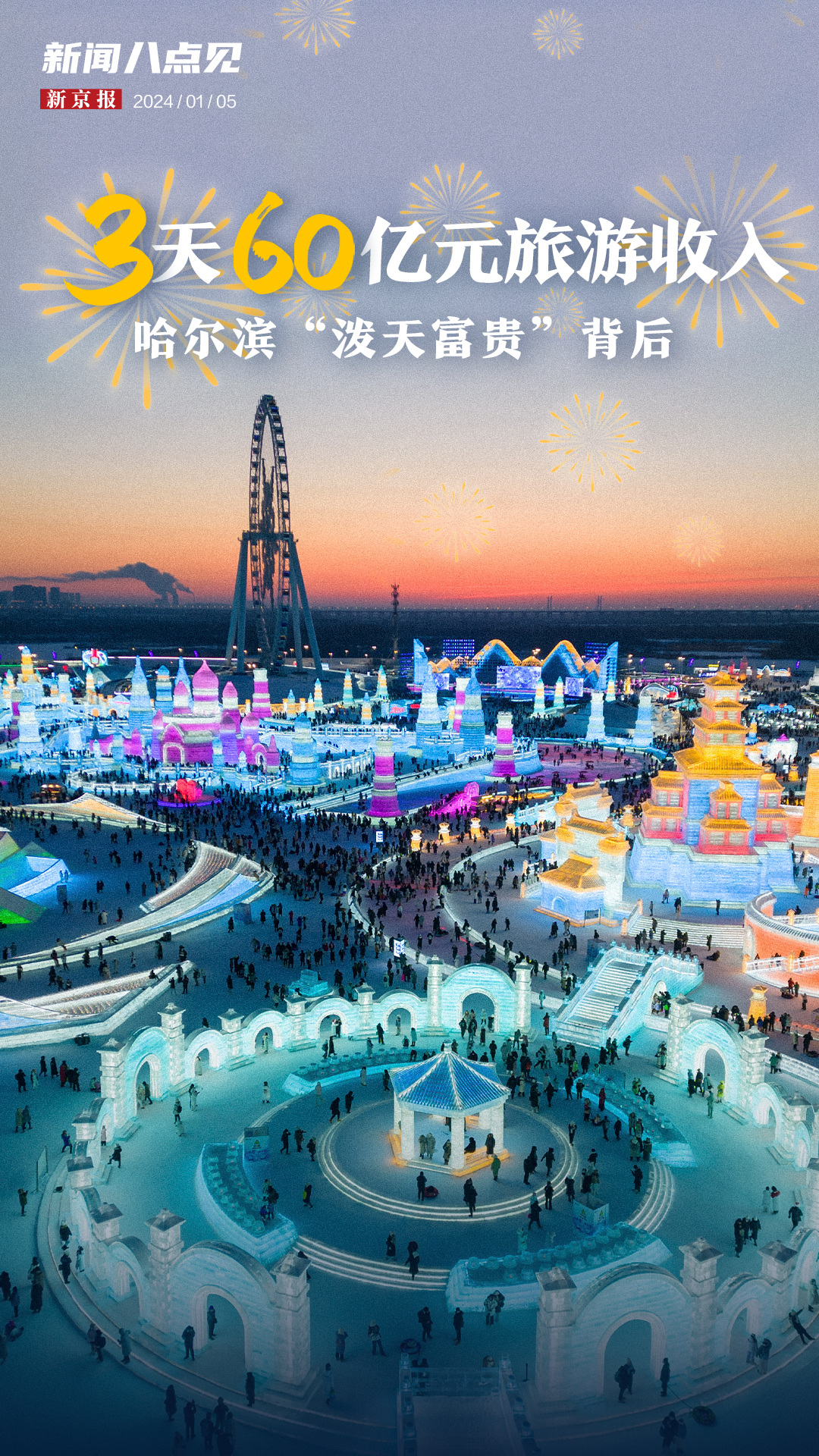

冰雪大世界、索菲亚大教堂、中央大街、松花江……这些原本就是哈尔滨老牌旅游景点,但在网络短视频的加持和游客们的追捧下,这些“老”景点成为这个冬季的新“顶流”。3天游客量达到304.79万人次,旅游收入59.14亿元,这是哈尔滨旅游这个元旦假期的“成绩单”,也创下了历史最好成绩。

从2023年淄博的“进淄赶烤”,到贵州黔东南州榕江、台江两县凭借“村超”“村BA”出圈,还有古都洛阳的唐装潮,不管是传统的旅游目的地,还是新晋“网红”城市,它们迅速出圈、翻红。如何才能接住这“泼天的富贵”,实现旅游业“长红”?

2023年12月31日,游客在哈尔滨冰雪大世界园区内游玩。新华社记者 张涛 摄

在哈尔滨市民胡先生的印象中,哈尔滨的爆火是从去年12月中下旬开始的,一夜之间,中央大街游客突然多了起来,景点好多都是穿着白色羽绒服、戴着小白帽的外地游客。哈尔滨旅游的热搜也因此频频霸榜。

为了招待五湖四海的游客,哈尔滨使出不少“花活儿”,交响音乐会搬进了商场,人造月亮、热气球上场,摆盘冻梨、免费糖水、甜豆腐脑、小暖屋,鄂伦春人牵着驯鹿走上中央大街,哈尔滨当地市民当起了志愿者免费搭载外地游客……游客的涌入让东北的洗浴文化也火爆起来,胡先生笑称:“以往我每个星期都要去一两次澡堂子,现在我已经有20多天没去澡堂子了。都是游客,洗浴中心拿号都拿到200多号。”

3天近60亿元的旅游总收入是什么概念?国内冬季旅游向来是“一南一北”最受欢迎。数据显示,元旦假期,三亚旅游市场共接待游客56.33万人次,同比增长36.19%;实现旅游总收入11.19亿元,同比增长27.45%。因此从数据上不难看出,今年元旦假期,哈尔滨旅游总收入是三亚的5倍多。

当被问及如何看待哈尔滨的出圈时,多位哈尔滨市民提到淄博,笑称哈尔滨接过了淄博的接力棒。不过,与凭借小烧烤“一己之力”带火的淄博相比,哈尔滨的这番爆火并非偶然。

黑龙江省文化和旅游厅党组书记、厅长何晶接受采访时表示:从去年年初开始,哈尔滨运用新媒体平台多维度宣传旅游,邀请头部博主为黑龙江旅游引流。策划了很多高流量的IP引爆黑龙江的旅游市场。

志愿者司机姚先生和游客们合影。受访者供图

中国旅游协会旅游营销分会副会长葛磊认为,哈尔滨的翻红与淄博的爆火不尽相同,前者是传统的旅游城市,而后者的旅游吸引力并不充分,“哈尔滨本身具备一定的旅游资源和品牌影响力,这也决定了它成为很多游客认为值得一去的城市。”他认为,哈尔滨的爆火并非偶然,多年来在发展冰雪旅游的过程中,哈尔滨聚焦“冰城”文化品牌,打造了冰雪大世界、中央大街、冰灯游园会、雪博会品牌,这是哈尔滨与淄博显著的不同。

无论是以小烧烤出圈的淄博、以唐装胜出的洛阳,还是以冰雪翻红的哈尔滨,都离不开流量和网络平台的推动,这也因此让这些城市或多或少有一些“网红”的色彩。这样的搭配是否可以复制?借力流量爆火的城市如何避免旅游“昙花一现”。

葛磊认为,网红经济将带来同质化,最终可能让旅游“一地鸡毛”。因此一座城市的旅游要实现可持续发展应该找到这座城市最独特的文化价值和旅游价值,其次则是各方面的服务提升,“诚恳和善良是一个城市最大的魅力,哈尔滨和淄博都是通过释放善意,通过服务的提升,通过目的地城市与游客之间关系的转型,获得了很好的口碑效应。”阅读全文>>>

和哈尔滨不太一样的是,泉州蟳埔村火的好像毫无征兆,又好像一切理所当然。蟳埔村,这个以往安静的海边渔村,忽然间涌来了无数人,他们穿过狭窄的村道,在牡蛎壳垒成的墙根拍照,穿上国潮服装,让村民在他们的头上插满五颜六色的花朵,登上村民的渔船,在海天之际打卡……

2024年1月1日,蟳埔村一处小巷子里,簪花的游客汇聚在传统建筑“蚵壳厝”旁打卡拍照。新京报记者 周怀宗 摄

最初吸引人们的,是渔村里的非遗技艺——簪花,而当他们到来后,所有的一切都让他们好奇,而这个渔村,也在每天数万人的到访中,一点点地改变模样。一朵簪花,为泉州这座非遗之城,增添了一丝柔情与亮丽的色彩。

2024年元旦,假期的最后一天,泉州蟳埔村的游人,依然摩肩接踵,不论年龄大小,每一个女生头上,都扎着五颜六色的花环,站在高处,满眼都是颤动的花枝。

从早晨起床之后,黄丽泳一直没有休息,往来不绝的年轻人进入她的店里,花40块钱,在头上簪上花环,可以在村里逛一天。

蟳埔村是一个海边的渔村,村民们靠海生活,男人们下海打鱼,女人留在家里,操持家务、销售鱼获、在岸边的滩涂地里养殖鱼虾。渔家女的装扮简单而实用,上衣较长,裤子则很短,露出小腿,方便下海干活儿。头上的簪花,是她们最美的装饰,每天早晨起来,用一根簪子盘起头发,在鬓角斜插三两朵小花,随着她们劳作的动作,像潮水一样起伏。逢年过节或重大节日的时候,她们会郑重地在头上簪成花环,盛装出席,在村里,最大的节日,无疑是每年正月二十九,村民们开海捕鱼的那一天。

簪花,这个传统而古典的头饰,在中国至少有两三千年的历史,现代化的社会中,人们大多只能从电视、电影、古老的画卷中感受千年文明史中的审美技艺。在蟳埔村,人们把簪花叫做“簪花围”,2008年,包含“簪花围”在内的“蟳埔女习俗”被列入第二批国家级非遗名录,在蟳埔这个小渔村里,这项国家级非遗,依然是人们日常生活的一部分。

直到今天,渔业依然是蟳埔村最大的产业,尽管越来越多的年轻人不愿意再下海捞生活,但年长的村民,还延续着祖祖辈辈的生存方式。走在村里,随处可以看到头上簪花的老人,坐在路边剥牡蛎。这是这里的特产,这些纯野生的牡蛎很小,肉只有花生大小,和路边烧烤摊上的大个儿牡蛎完全不同,但却格外美味。老人们体力下降,无法再干重活儿,但足以承担剥牡蛎这样轻松的活计,而且每天可以收入两三百元。

渔村的爆火,出乎村里人的意料。2023年春,演员赵丽颖来到蟳埔村,以渔家女的簪花造型,拍摄了一组照片,这组照片在网上大火,也把蟳埔村这个小渔村带向了世界。安静的海边渔村,几乎在瞬间变成了顶流的网红,络绎不绝的人来到村里,穿一身国潮服装,盘起头发,簪上鲜花或绢花,游走在石板路上。村干部庄群统计过,节假日的时候,每天到村里的游客,最多时能有5万人。阅读全文>>>

虽然风寒效应让这个冬天的北京感觉格外寒冷,但相比起哈尔滨零下二十几摄氏度的冷,北京的冬天就显得“温柔”了一些。2023年12月29日,北京什刹海冰场正式营业,上冰的什刹海是不少市民冬季玩乐的最佳地点之一。

1月4日,北京什刹海冰场,单师傅拨开凿出的碎冰,查看冰洞大小。新京报记者 薛珺 摄

不到19点,天已全黑,什刹海冰场的娱乐设施点亮灯光。冰场经理姜善尊和单师傅穿着厚长的羽绒服,一人手中拎着一个长条状的工具,避开热闹的区域往里走。在东南码头的一角,两人停了下来,开始在冰面上打洞。

这是每天的例行测冰工作。单师傅介绍,水面结冰之后,厚度并非一成不变,不同的时间、温度都会带来影响。按照惯例,每天,冰场测冰师会分别在早、中、晚三个时间节点,每次至少选取3个冰层较薄部位的点位进行测量,记录冰层是否达标。

单师傅紧握一根近一人身高长度的“冰钎子”,向厚厚的冰面凿去,碎冰在硬物的敲击下飞溅出来。百余下后,冰层被凿破,流动的水从“泉眼”处淌了出来。

姜善尊将手中的游标卡尺探入“泉眼”中,测得冰层的厚度为24厘米左右。记下数据后,两人将一旁堆积的碎冰填回踩实,结束了这个点位的测量工作。

据了解,什刹海冰场今年对外开放16万平方米的区域,每天有4位测冰师在岗。

姜善尊在冰场工作了十多年,对于冰的“习性”非常熟悉,通过冰下的气泡、植物的状态、冰层的声音等,他就能大致判断冰层厚薄,但对于普通人来说,很难靠感官判断,有时眼见着冰很牢固,踩上去才知道冰层脆薄,这样就很危险。

姜善尊介绍,今年冰场将营业范围继续进行了收窄,增加了护栏和救生设施。对普通市民来说,最重要的是不要在护栏外的区域活动,无论冰面看起来有多厚。阅读全文>>>

1月5日,2024年北京市体育工作会议在京举行,发布《2024年北京市体育工作报告》。首要议题“2023年首都体育发展主要成绩”,通过全民健身供给、竞技体育成绩、后备人才建设、体育产业数据、冬奥长尾效应、重大赛事举办等,梳理首都体育过去一年的工作。

当地时间1月2日,美国哈佛大学首位黑人校长克劳丁·盖伊宣布辞职。她近期因在校园“反犹太主义”问题上的立场和论文抄袭指控受到批评和攻击。约一个月前,盖伊和另外两所美国高校校长在国会出席听证会。在回答关于校园“反犹太主义”的问题时,三名校长拒绝给出明确答复,受到政界人士的抨击。截至目前,三名出席听证会的校长中两人已经辞职。

美国哈佛大学校长盖伊。资料图/IC photo

盖伊现年53岁,为海地移民后裔。她于2023年7月出任哈佛校长,为该校388年历史上首位黑人校长和第二位女校长。盖伊在任仅6个月,这也使她成为哈佛历史上任期最短的校长。

盖伊在辞职信中写道:“有人对我致力于消除仇恨和维护学术严谨的承诺表示怀疑,这让我感到痛心。这两个基本价值观是我的立身之本。而受到出于种族敌意的人身攻击和威胁则更令人感到恐惧。”

在新一轮巴以冲突的背景下,美国各地的大学陷入了族裔对峙和冲突的紧张氛围之中。各地大学报告的肢体冲突、反犹太主义和反伊斯兰事件均出现上升。

在哈佛大学,参与声援巴勒斯坦示威活动的学生遭“人肉搜索”。他们的照片和个人信息遭人检索和恶意公开。几辆载有显示屏的货车出现在校园内,展示被“人肉搜索”的学生的照片和信息,引发担忧和恐慌。哈佛校方称已对事件展开调查,并采取措施制止“人肉搜索”等恶意行为。

2023年11月下旬,在美国杜兰大学新奥尔良校区附近,亲以色列和亲巴勒斯坦抗议者之间爆发肢体冲突,三名杜兰大学学生被打伤。杜兰大学校长迈克尔·菲茨形容该冲突为“一场混战”“我们学校黑暗的一天”。

美国哥伦比亚大学也发生了几起与巴以冲突有关的暴力事件。据报道,纽约警察局表示,一名哥伦比亚大学的以色列学生在张贴以色列人质的海报时遭到他人用棍棒袭击。

哥伦比亚大学的一名学生此前对媒体表示:“校园的气氛很紧张,充满敌意。我有几天不得不穿过不止一场抗议活动才能到达我要上课的教室。”

哈佛董事会在1月2日的声明中表示:“过去几个月,哈佛和其他高校经历了持续且前所未有的挑战。”

美国一民权组织负责人卢基亚诺夫把美国高校的紧张气氛归咎于缺乏沟通。“我认为人们正在意识到,不同群体之间的沟通氛围极不正常。美国的不同阶层、种族甚至地域之间的沟通都相当差。”他说。阅读全文>>>

编辑 刘喆 设计 朱静晖 校对 吴兴发