撰文、摄影 / 赵磊

喀喇昆仑山位于中国、印度、巴基斯坦三国交界处,平均海拔在6000米以上,8座山峰均超过7500米,其中主峰乔戈里峰是世界第二高峰,海拔8611米。喀喇昆仑山有“冰川王国”的美誉,冰川规模颇为宏大,共有冰川1759条。

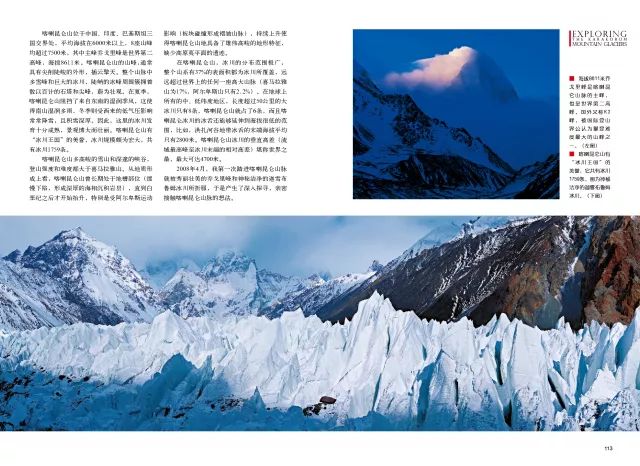

喀喇昆仑山多高峻的雪山和深邃的峡谷,登山强度和难度都大于喜马拉雅山。在地球上所有的中、低纬度地区,长度超过50公里的大冰川只有8条,喀喇昆仑山就占了6条,而且喀喇昆仑冰川的冰舌还能够延伸到海拔很低的范围,比如,洪扎河谷地带冰舌的末端海拔平均只有2800米。喀喇昆仑山冰川的垂直高差(流域最高峰至冰川末端的相对高差)堪称世界之最,最大可达4700米。

海拔8611米乔戈里峰是喀喇昆仑山脉的主峰,也是世界第二高峰,国外又称K2峰,被国际登山界公认为攀登难度最大的山峰之一。

艰难的行程

我的此次喀喇昆仑山之旅,目的地是喀喇昆仑山深处的特拉木坎力冰川。特拉木坎力冰川是中国最美的冰川之一,有高达数十米的冰塔林,自海拔5200米处发育向下至冰川末端,长度约在11公里以上。

经过一段崎岖难行的盘山路,傍晚时分,我们到达一个叫“石头房子”的营地。顾名思义,“石头房子”是用石头垒起来的房子,周围堆满了厚厚的积雪,我们当晚就住在这里。

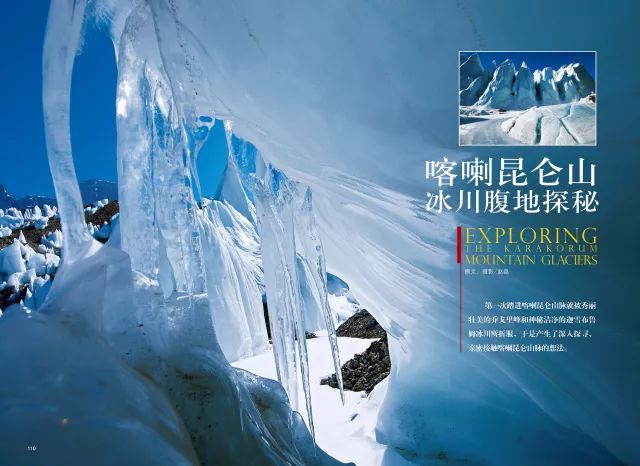

喀喇昆仑山有“冰川王国”的美誉,它共有冰川1759条。图为神秘洁净的迦雪布鲁姆冰川。

第二天一早,我们继续坚持赶路,开始翻越阿合勒达坂。阿合勒达坂海拔将近5000米,积雪厚重,前行困难,骆驼蹄子几次打滑。临近中午,忽然下起了暴雪,大片大片的雪花,裹挟着狂风向驼队席卷而来。大家把所有的衣服都裹在身上,将身体压低,头埋进骆驼的鬓毛里,尽管如此,也抵不过寒风刺骨。牵骆驼的驮工们对此早已司空见惯,照常牵着骆驼稳稳当当地向目的地进发。

傍晚时分,我们穿过了一线天,来到了棵勒青河谷。河谷的地面上铺满了鸡蛋大小的青黑色卵石。这里的风势虽然比日间小了很多,但依然强劲。

在棵勒青河谷扎营,这里的风势虽然比日间小了很多,但依然强劲。

通过叶尔羌河,大家全副武装地往冰川深处进发。

探秘冰川深处

上午9点,大家全副武装往冰川深处进发。我脚上戴着冰爪,翻过冰碛垅,慢慢走向冰塔林深处。说是走,其实是手脚并用半爬半走,因为对使用冰爪不太习惯,迈步时,冰爪下面的尖刺挂到了裤子上,就一头栽倒在冰碛上。

距离我们居住营地不远,是一条叫迦雪布鲁姆的冰川,爬上一道古终碛堤,它就映入眼帘了。冰舌末端布满了灰黑的表碛,其间流出无数道由冰川消融而产生的水流,这些水流汇合成一股股溪流,蜿蜒流转。消融强烈是喀喇昆仑冰川的特点之一。它的消融速度是天山、昆仑山这类大陆性冰川的数倍,也高于像欧洲阿尔卑斯山脉这样的海洋性冰川。

极少有人能进入到迦雪布鲁姆冰川的冰塔林里,享受自由攀冰的快乐。

去往特拉木坎力冰川的路边,耸立着象征吉祥的牦牛角。

迦雪布鲁姆冰川的冰舌下段耸峙着嶙峋的冰芽和冰塔林,这种由冰川差别消融所引起的冰川景观类型在喀喇昆仑山区比较多见,而且规模也比较大。在迦雪布鲁姆冰川末端,最有趣的地貌现象是在其两侧分布着若干个宽达数百米的古冰川溢流遗迹。

绮丽的冰塔林

翻过满是石块的冰碛,从冰川尾部向上游喀喇昆仑山主脊遥望,云雾缭绕,雪峰若隐若现。各种诸如冰陡崖、冰斗、冰蚀谷、角峰、刃脊、冰碛垅等发育成熟的冰川地貌处处可见。因为温度极低,即使到夏季,虽有消融,也是极少部分,汇成的雪水细流,就形成了冰川的暗河和大小不一的冰湖。湛蓝的天空和绵绵白云下,一座座冰塔傲然屹立在冰面上,成群出现,浑然一体,似一座天然的冰雕园林,让人惊叹。

在喀喇昆仑山,整个山系有37%的表面积都为冰川所覆盖。图为棵勒清河旁的无名冰川。

冰塔群是冰川前舌融化形成的自然奇观,是变化中的大自然的神奇杰作。冰塔足有几十米高,呈金字塔状,每个边的几何形状都非常标准,真是鬼斧神工的艺术杰作。

由于冰塔边缘常常发生融蚀而形成独特的冰瀑景观,洞壁悬挂的冰柱, 一直垂向冰湖,十分绮丽。有两米多长的冰柱悬挂在冰墙上,里面的空隙非常小,我小心地将相机伸到中间,身体躺倒在冰河里。拍完照片起身时,却感觉被什么东西猛力一拉,原来是暖化的冰粘住了衣服。

迦雪布鲁姆冰川的冰舌下段耸峙着嶙峋的冰芽和冰塔林,进入冰塔林深处,脚上需戴上冰爪等装备。

不知不觉在冰川里拍摄了近4个小时,路过一片冰河时,冰河边沿有些地方已经开始塌陷。如此在冰川中又走了一个多小时,寒冷的冰风开始让人感到呼吸困难。翻越最大的侧碛堤时,陡坡有60多度,全由石头堆积,同行队员用保护绳将我慢慢放下去,自己却像猴子一样,熟练地从石碓上蹦跳着下来了。

回村时已是深夜,村里的狗叫醒了所有的人,他们围了过来,用听不懂的塔吉克族语言问候着我们。这是我们出来后第一次感受到人与人交往的温暖,晚上睡在冰冷的土炕上也感觉非常幸福。

本文节选自《文明》2009.11月刊

特别声明:本文为新京报客户端新媒体平台"新京号"作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表新京报的立场及观点。新京报仅提供信息发布平台。