撰文/丹曲 摄影/梅生 执行/立山

当经幡升起之际

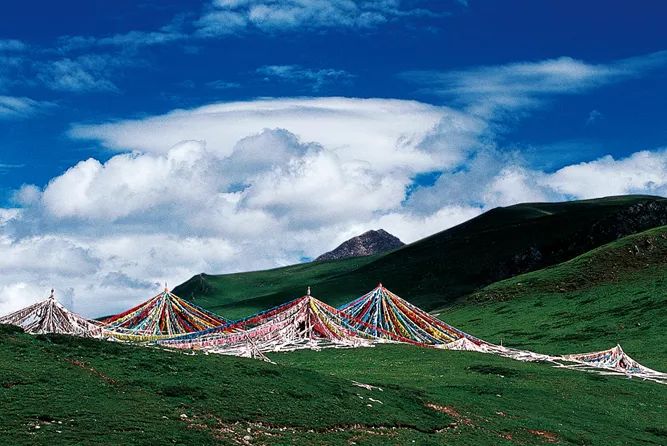

初到藏区,首先映入眼帘的是在山坡、河边、树林以及房屋顶上高高飘扬、五彩缤纷的经幡。生活在这片净土上的人们,也许已经把它当做司空见惯的吉祥之物而忽略,但在国内外的游客或民俗学家看来,这些民俗现象的文化价值,甚至不亚于从地下发掘出的隐藏了几千年的稀世文物。

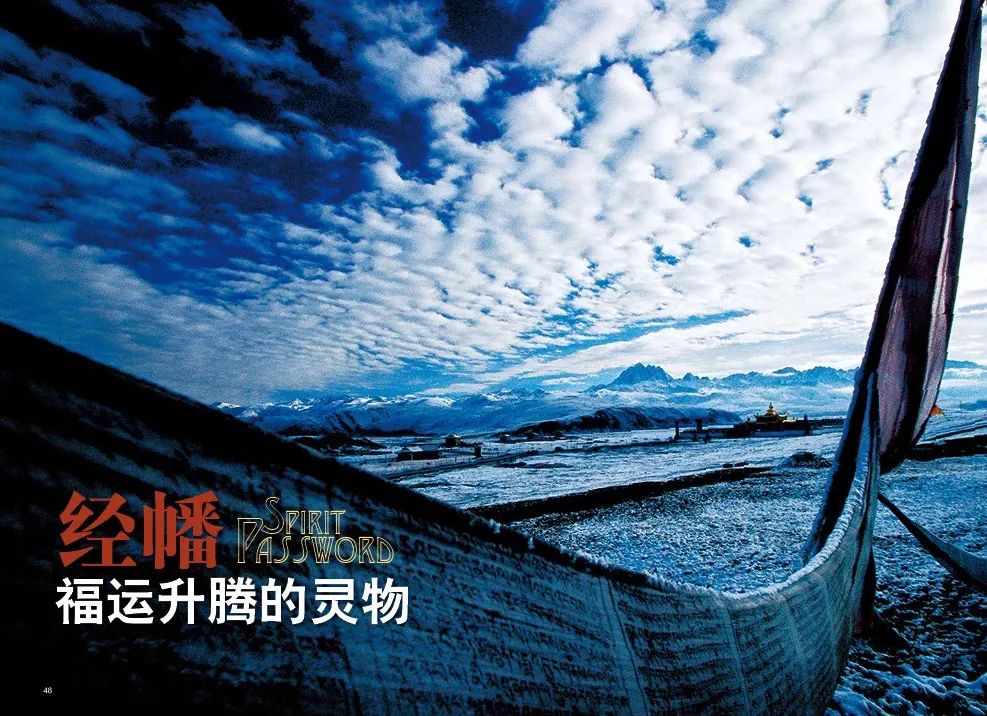

经幡每年都要换新,而换新的日子是千百年来约定俗成的。在藏区人们看来,当经幡升起之际,便是福运升腾之时。

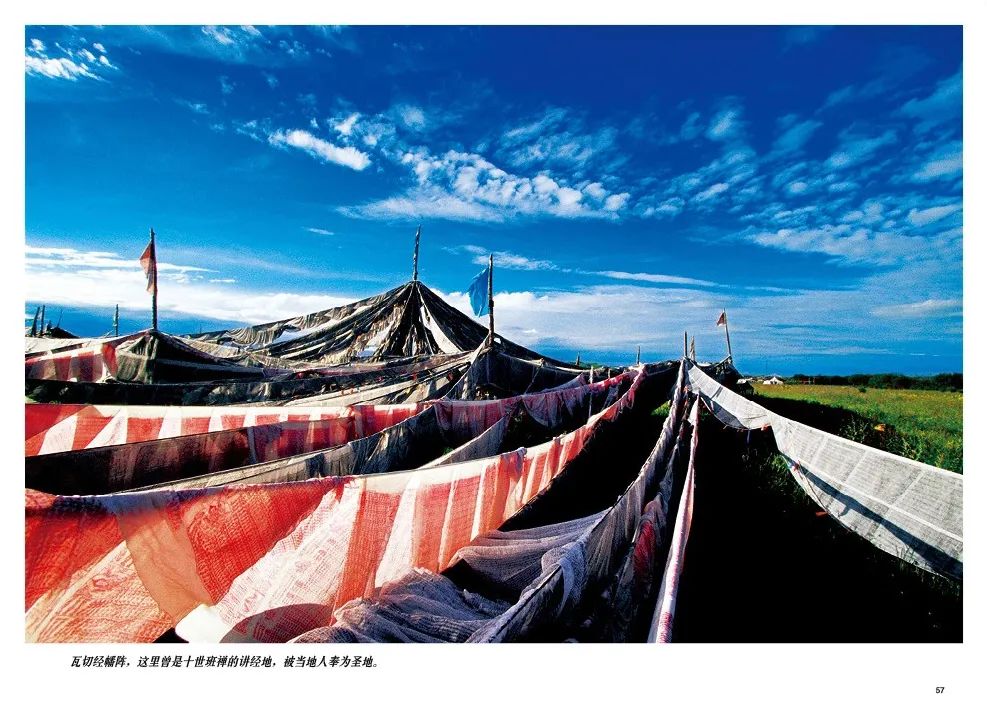

瓦切经幡阵,这里曾是十世班禅的讲经地,被当地人奉为圣地。

挂经幡已经成为藏民族节日中的一个重要内容。拉萨的人们普遍选择在藏历新年初三来完成这一事项。当节日来临时,各家楼顶的香炉中燃烧着松柏枝叶,青青的雾向空中升腾。这时每家每户都在屋顶铺上卡垫,将切玛盒、青稞酒壶、酥油茶壶、油炸果、水果、糖果等摆上藏式方桌。人们穿上节日盛装,全家男女老少依次就坐,10点左右,仪式在庄严肃穆的气氛中开始了。

首先由喇嘛或长者念诵经文,之后由年轻人向各位敬酒、敬茶。然后人们便围着香炉,手中捏一把糌粑,齐声高喊“拉嘉罗”(愿诸神得胜),将糌粑撒向空中,祈愿在新的一年里神灵保佑,消灾灭殃,福运亨通。在一片欢乐祥和的“托随”活动中,人们将插在楼顶墙角上的经幡拿下来,换上崭新的经幡,象征着新的日子又将开始了,它作为一个美好的祝愿将伴随着人们度过一轮新的春夏秋冬。

黄河源头的玛多县,清晨的阳光灿烂地照耀,转经的喇嘛面对经幡虔诚祈祷。

安多藏区甘南草原的更换经幡活动,也十分隆重。这种活动往往与祭祀山神的“插箭”仪式紧密联系在一起。每年都要举行插箭仪式,长长的箭杆上便系有经幡。到了这天凌晨,男女老少骑马上山,走向本村或本部落的神山处。当东升的太阳照射山尖时,主祭祀人一声“拉嘉罗”,只见约1米高、2米见方的煨桑台上冒起滚滚浓烟,人们欢声如雷,呼唤着战神的名字,争先恐后地在煨桑台上添加各自带来的柏枝和糌粑,然后大把大把地将“风马”抛向天空,顿时天地飘动着一片片白茫茫的纸片,好似漫天的雪花。人们一次次呼唤着战神,一遍遍念诵着经文。

插箭正式开始,人们双手高举事先带来的拴有经幡的箭杆,缓缓绕过煨桑台一圈,再绕箭垛三圈,递给指定插箭的彪汉插入箭垛。箭杆指向天空,经幡随风飘荡,桑烟升向天空,人们唤呼的声音响彻山谷,有马的骑马环绕桑台狂奔,草原的众生听到了,神灵也听到了,就这样人们将插箭的活动推向高潮。

此外,在藏北草原,在安多的青海,在康巴藏区,人们都会选择在祭祀山神时悬挂这种吉祥的经幡,有的在年初,有的在五、六月或八、九月。

经幡是佛教思想传播的产物,更寄托着藏民对未来世界的憧憬。

内心信仰的标志

经幡是藏民内心信仰世界的标志,经幡藏语称为“塔俏”(安多语称“达尔觉”),意为“风旗”“神幡”“经旗”。经幡是由蓝、白、红、绿、黄等彩布印上经文,用绳子连在一起的。

就其外在形式来讲,经幡大致可以归纳为三种:第一种是印有佛教经文和鸟兽图案的蓝、白、红、绿、黄五色方块布串缝在长绳上;第二种经幡是一条三或五米长的狭长布条,其颜色红白皆有;第三种经幡是五块蓝、白、红、绿、黄色的无字幡条和一块单色镶边的主幡方块布,上面印有佛经和鸟兽图案。

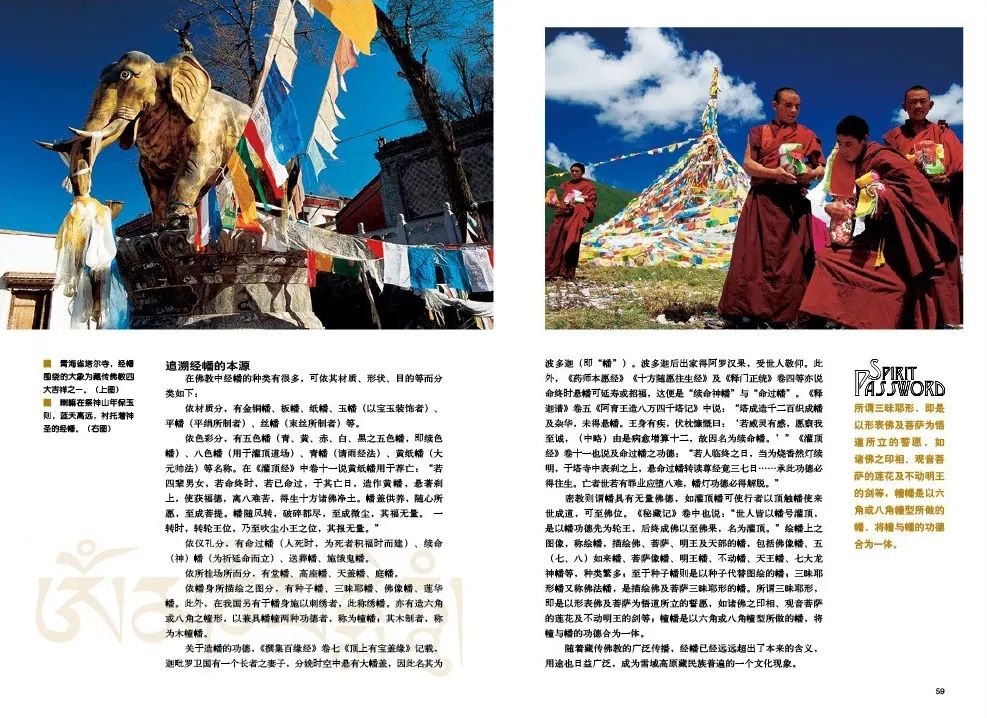

青海省塔尔寺,经幡围绕的大象为藏传佛教四大吉祥之一。

五颜六色的经幡,它的组合看起来好像随意性很强,其实不然。首先,经幡的颜色是固定的,不能随便创新;其次,每种颜色的排列顺序是严格规定的。五块幡条的颜色排列是有象征意义的:蓝色幡条象征蓝天,白色幡条象征白云,红色幡条象征火焰,绿色幡条象征海洋,黄色幡条象征大地。五种颜色的排列形式正是客观大自然物质存在的立体排列形式,五种颜色象征自然界的五种现象,而这些现象则是生命赖以存在的物质基础。

经幡大多为木刻板印刷,除了颜色外,经文和图案也都有象征意义。经文是以佛说经教为内容,以慈悲为怀、普度众生为主旨。有些经幡四个角上还有风马(隆达)的图案,上面四角有鹏、龙、狮、虎图,中央有骏马图。风马中央为“马”,马驮摩尼“三宝”,上方左右绘有日月,四角仍然是四种动物图案,偶尔还有其他图像,但一般都是佛像、菩萨、度母等与佛教相关的形象。

果洛州察朗寺附近,藏民正在撤换旧经幡。

佛教将最初来源于“五行”的几种动物赋予了新的含义,认为这五种动物分别象征佛教五大物质元素“地、水、风、火、空”——吼狮象征“地”,因狮居于雪山;祥龙象征“水”,因龙游于水中;猛虎象征“风”,因五行中讲“风生于木”,而虎则是森林之王;神鹏象征“火”,因鹏是藏族上古时代崇信的大神,具有生炎热、光焰等神通,与火性类似;风马中央的马,也称之为“骏马”或“祭马”,象征“地、水、风、火”所依附的虚空。

在佛教经典中,幡为旌旗的总称,与“幢”同为供养佛菩萨的庄严具,用以象征佛菩萨之威德。它也在经典中多用为降魔的象征,在《观心论灌顶法师疏》中说:“僧幡,即翻法界上迷生动出之解。幡坛不相离,即动出不动出不相离也。”《华严经》之《十回向品》中亦说:“菩萨施上妙幢幡,回向云:‘愿一切众生,常以宝缯,书写正法,护持诸佛菩萨法藏。’”即指书经咒于幢幡上。经典中亦常谓造立此幡,能得福德、避苦难、往生诸佛净土,又说供养幡可得菩提及功德,故寺院、道场常加以使用,因而成为庄严之法具。在《长阿含》卷四《游行经》中说:“以佛舍利置于床上,使末罗童子举床四角,擎持幡盖,散华烧香,作众伎乐,供养舍利。”

之所以插上经幡,是因藏传佛教主张信徒循环往复地诵念经文,特别是六字真言,而当地的信徒们大多没有文化,念不了经文,只好借助自然的力量——风每吹动经幡一次,就意味着他们念了一遍经,以此来表达人们对神灵和佛陀的虔诚和敬意。

青海省果洛藏族自治州达日县,一个制作经幡的小作坊,藏民正在用缝纫机缝制经幡。

追溯经幡的本源

在佛教中经幡的种类有很多,可依其材质、形状、目的等而分类如下:依材质分,有金铜幡、板幡、纸幡、玉幡(以宝玉装饰者)、平幡(平绢所制者)、丝幡(束丝所制者)等;依色彩分,有五色幡(青、黄、赤、白、黑之五色幡,即续色幡)、八色幡(用于灌顶道场)、青幡(请雨经法)、黄纸幡(大元帅法)等名称。

在《灌顶经》中卷十一说黄纸幡用于荐亡:“若四辈男女,若命终时,若已命过,于其亡日,造作黄幡,悬著刹上,使获福德,离八难苦,得生十方诸佛净土。幡盖供养,随心所愿,至成菩提。幡随风转,破碎都尽,至成微尘,其福无量。旛一转时,转轮王位,乃至吹尘小王之位,其报无量。”

经幡蕴含着人们内心深沉的信仰和期盼。

依仪礼分,有命过幡(人死时,为死者积福时而建)、续命(神)幡(为祈延命而立)、送葬幡、施饿鬼幡;依所挂场所而分,有堂幡、高座幡、天盖幡、庭幡;依幡身所描绘之图分,有种子幡、三昧耶幡、佛像幡、莲华幡。此外,在我国另有于幡身施以刺绣者,此称绣幡。亦有造六角或八角之幢形,以兼具幡幢两种功德者,称为幢幡;其木制者,称为木幢幡。

关于造幡的功德,《撰集百缘经》卷七《顶上有宝盖缘》记载,迦毗罗卫国有一个长者之妻子,分娩时空中悬有大幡盖,因此名其为波多迦(即“幡”)。波多迦后出家得阿罗汉果,受世人敬仰。此外,《药师本愿经》《十方随愿往生经》及《释门正统》卷四等亦说命终时悬幡可延寿或招福,这便是“续命神幡”与“命过幡”。

五彩的经幡在高原灿烂的光照下散发着神秘、肃穆的光芒,令人心生敬畏。

《释迦谱》卷五《阿育王造八万四千塔记》中说:“塔成造千二百织成幡及杂华,未得悬幡。王身有疾,伏枕慷慨曰:‘若威灵有感,愿察我至诚,(中略)由是病愈增算十二,故因名为续命幡。’”《灌顶经》卷十一也说及命过幡之功德:“若人临终之日,当为烧香然灯续明,于塔寺中表刹之上,悬命过幡转读尊经竟三七日……承此功德必得往生。亡者世若有罪业应堕八难,幡灯功德必得解脱。”

密教则谓幡具有无量佛德,如灌顶幡可使行者以顶触幡使来世成道,可至佛位。《秘藏记》卷中也说:“世人皆以幡号灌顶,是以幡功德先为轮王,后终成佛以至佛果,名为灌顶。”

绘幡上之图像,称绘幡,描绘佛、菩萨、明王及天部的幡,包括佛像幡、五(七、八)如来幡、菩萨像幡、明王幡、不动幡、天王幡、七大龙神幡等,种类繁多;至于种子幡则是以种子代替图绘的幡;三昧耶形幡又称佛法幡,是描绘佛及菩萨三昧耶形的幡。所谓三昧耶形,即是以形表佛及菩萨为悟道所立的誓愿,如诸佛之印相、观音菩萨的莲花及不动明王的剑等;幢幡是以六角或八角幢型所做的幡,将幢与幡的功德合为一体。

本文节选自《文明》2008.10期

特别声明:本文为新京报客户端新媒体平台"新京号"作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表新京报的立场及观点。新京报仅提供信息发布平台。