如果胎儿可以说话,大概会把母亲的子宫形容为一座泳池;恒温37.5摄氏度的羊水包裹他,胎盘与脐带供养他;大千世界的光线会透过母亲的腹部和子宫壁,照耀他。在这座温暖而安全的泳池里,胎儿游动、睡眠,理想状态下,直到足月出生。

现在,科学家们预言,这座人类所享的最初的泳池或将脱离母体——外置于母体的人造子宫有望被发明。《自然》杂志在9月中旬发表报道称,美国宾夕法尼亚州费城儿童医院的研究人员正寻求其人造子宫设备的临床实验获批。以羊胎为样本,他们在2017年进行了相关动物实验。

2020年,中国郑州大学第一附属医院也成功实施了国内首次人造子宫胎羊体外培育实验。时至今日,他们经历最长一次实验周期,相当于人类胎儿七月月龄的早产胎羊在人造子宫内存活了七天。

据公开资料,目前至少还有日本、荷兰、以色列等国家正在进行人造子宫的研究实验。郑州大学第一附属医院主持相关实验的胸外科主任赵高峰介绍,现阶段的人造子宫研究主要应用于早产儿救治及胎儿手术,而要发明能够培养受精卵或早期胚胎的人造子宫,尚无有关的成功经验。在目前的科技水平下,人造子宫并不能取代母体的子宫。

“目前的人造子宫技术如果投入临床,孕龄28周前的极早早产儿会得到帮助,提高存活率。”参与实验的产科副主任医师杨蕾说,“未来的某一天,如果在人造子宫的基础上培育出人造胎盘,那么从结构及功能上,人造子宫就能更接近和模仿人体子宫的环境。那将是有里程碑式意义的。”

一个生物袋,一台ECMO

小羊闭着眼睛,蜷缩、浸泡在淡黄色的羊水中,断掉的脐带连接着几条输血管道。它通体乳白,只有三个半月月龄,相当于七月余的人类早产胎儿。被医生的手轻轻触碰,它仍闭着眼,但尾巴微微晃动。

“(它)在吞羊水了!在动了!”医生们欢呼,这证明实验的第一步成功了。

2020年年底,在郑州大学第一附属医院外科学总论实验室,一场人造子宫胎羊体外培育实验正在进行。

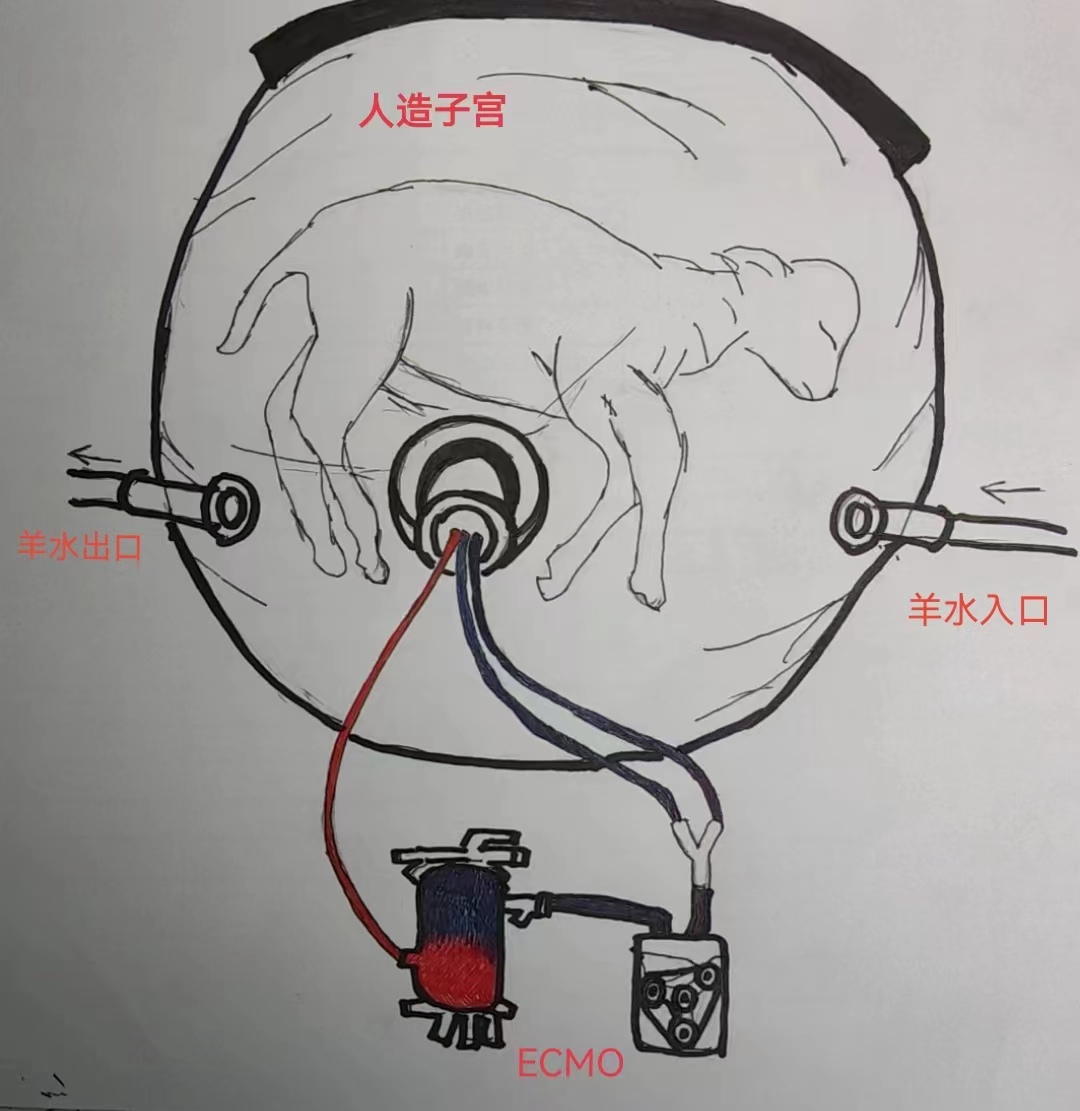

这只羊胎被从母羊体内剖出,先进行血管插管,将脐动脉、脐静脉与ECMO(体外膜肺氧合器)机器相连。再剪断小羊脐带与母体的连接,将其移入一个生物袋中。这个聚乙烯制成的袋子本是医院用来器官移植转运的,现在里面盛满了人造羊水,希望打造出一个类似母体宫腔内羊膜囊的环境。人造羊水主要由林格氏液构成,在外接机器的帮助下,不断循环,保持37.5摄氏度左右的恒温。郑州大学第一附属医院产科副主任医师杨蕾说,这也是母羊宫腔内的温度,与人的体核温度同样近似。

小羊的血液从脐静脉中被抽出,进入ECMO机器内运转,“二氧化碳放出来,氧气渗进去,再通过一个泵把血从脐动脉打回。”郑州大学第一附属医院胸外科主任赵高峰解释,胎儿在母体内通过胎盘和脐带吸取氧气,相当一部分早产儿的心肺未发育完全,在生产后无法自主呼吸。因此,在人造子宫系统中,ECMO至关重要,扮演起早产儿的肺的角色。

赵高峰说,借用这套系统,团队已进行了十余次实验。在最长的一次实验中,早产的羊胎在人造子宫内存活了七天。而后,因费用昂贵,实验停止,小羊被人道处死。实验期间,赵高峰观察到羊胎发育正常。

郑州大学第一附属医院中,参与人造子宫实验的医护团队。前排左三为赵高峰,前排左四为杨蕾。(受访者供图)

实验的初衷是为了治病。赵高峰回忆,2020年前后,在胸外科和产科的跨学科会诊中,大家发现一种叫作先天性肺囊腺瘤的疾病,通常在胎儿18周以后,B超会显示其肺部有许多囊包,“随着孕期的增加,囊会增大,影响胎儿的心肺发育。大部分孩子在孕期不用做处理,等出生后再手术。但大概有5%的孩子,在孕期就要做手术干预,否则会导致流产。”在赵高峰所在的胸外科门诊,每年能接诊一百多个这样的患者。

起先,赵高峰和杨蕾等人讨论为患病的胎儿做宫内手术,即在孩子出生前、在母体子宫内进行的手术。然而,以现有技术,宫内手术仅限于体表,无法实现打开胎儿的胸腔、腹腔等部位。

“然后我们就想,能不能在胎儿发育出一定生存能力,个头又不太大的时候,也就是在28周到32周之间,短暂地切开子宫,不剪断脐带,保持胎儿母体循环,通过调整胎儿在宫内的体位,只暴露出所需术野位置,小切口切掉囊腺瘤。手术全程,胎儿不离开母体环境,手术结束后,缝合子宫,让胎儿在子宫内继续发育。”杨蕾说。通过动物实验,瓶颈出现了:在调整胎儿体位和手术过程中,不可避免出现羊水外溢的情况;随着子宫切开、宫内压下降,子宫会开始收缩,手术超过一定时间,再强行把胎儿放回子宫,很可能对胎儿和母体造成不可逆的损伤;并且,在整个手术过程中,胎儿在母体内处于浮动状态,体位很难固定,这也增加了手术的难度。

最后,大家设想,若胎儿在术后无法回到母体子宫,是否可以干脆剪断其脐带,放入一个盛满人造羊水的容器里,外接ECMO输送血氧及营养,让胎儿在人工装置中继续生长、发育?如此,胎儿的手术位置变得灵活,手术时长也将得到延长。

由此,赵高峰团队的设计指向了人造子宫的概念。

探索“外生”的一百年

查阅论文后,赵高峰团队发现,人造子宫并不是一个新概念。

山西大学在2022年发布的一篇论文表示,“外生(ectogenesis)”及人造子宫的概念最早由英国科学家霍尔丹于1924年提出。此后几十年,世界各地的科学家就此进行了多次尝试。

1955年,美国科学家伊曼纽尔·格林伯格首次申请人造子宫专利。根据他的描述,人造子宫由胎儿盒子、人造肾脏和血液供应装置组成。由于技术限制,该设想未进入实验阶段。

1969年,通过硅胶膜血氧合器和肠外营养支持系统,美国马萨诸塞州综合医院的研究团队首次将人造子宫技术付诸动物实验,实验用早产羊胎在体外维持了数天的正常发育及代谢。

1993年,日本桑原义典研究团队宣布,他们证明了在人工羊水中早产胎儿动静脉体外循环的可行性;在人工羊水培养箱中,通过脐带血管进行动静脉体外膜氧合技术,实验用早产羊胎保持稳定的循环与呼吸参数,并在约500小时成功启动肺部呼吸。不过,由于在实验中被注射肌肉松弛剂以维持稳定性,羊胎从人工子宫“生”出后无法自主呼吸和站立,仅存活一周。

“从人造子宫概念的提出,到有所突破,中间最核心的问题是血氧问题。真正的ECMO技术是新世纪后才开始应用的,此前,如何为胎儿持续提供血氧支持一直是个大难点。”赵高峰说,医学界普遍使用羊做人造子宫的实验,也是因为羊的心率、血压、体温等与人类较接近。

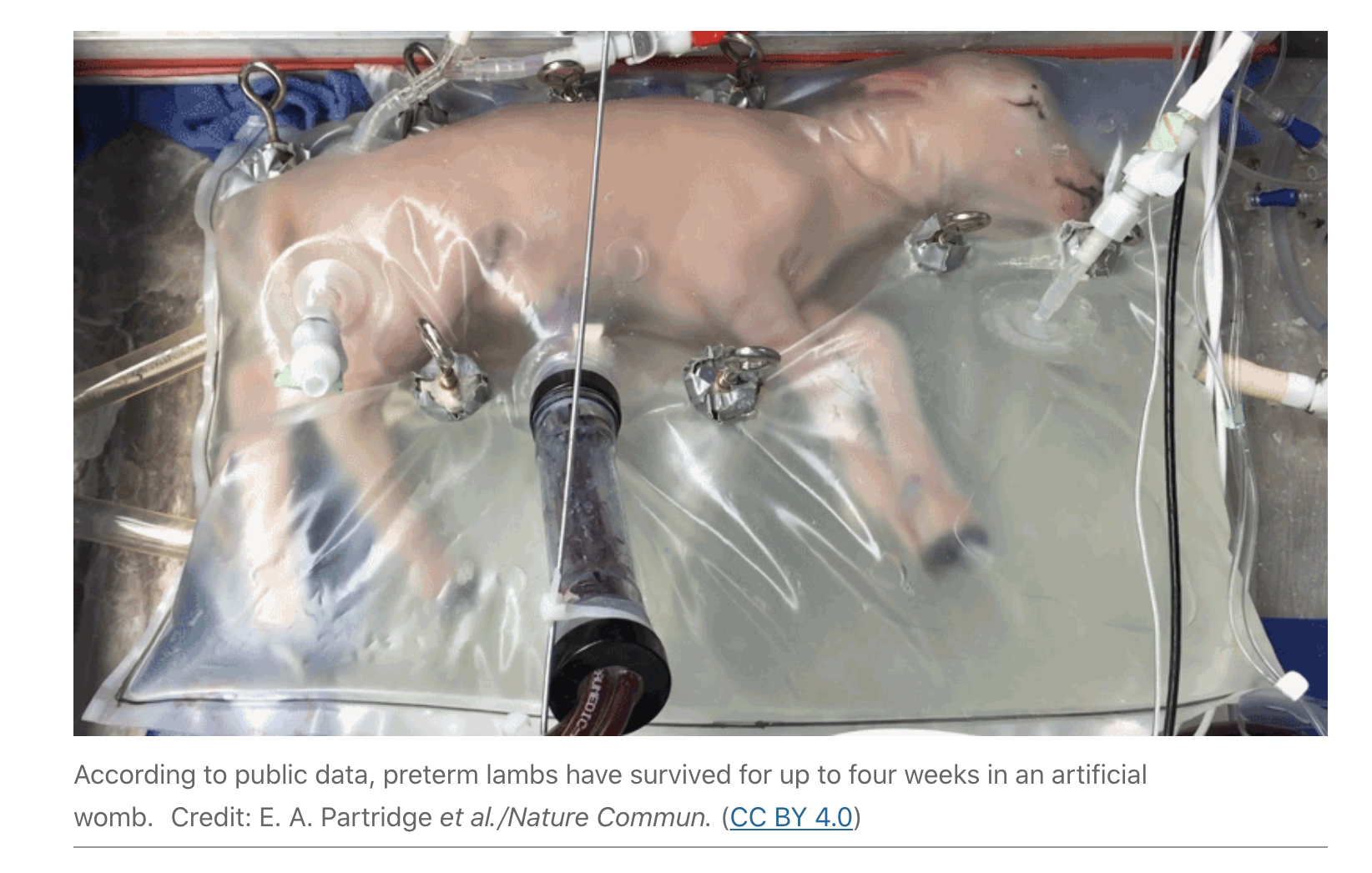

费城儿童医院公布的羊胎在人造子宫内的实验图。图源:《自然》杂志报道截图

赵高峰认为,目前最先进、最成熟的实验来自美国费城儿童医院的研究团队。2017年,该医院公布的纪录片显示,其人造子宫装置与赵高峰团队设计的人造子宫相似,有两个组成部分:一个是连接制氧循环系统,通过脐带动脉及静脉输送血液,它像胎盘那样交换氧气和二氧化碳,另一个则是供胎羊吞入与吸入的人造羊水。有八只胎羊在此间存活四周,而后被安乐死。

赵高峰说,虽然费城的实验已较先进,但最完善的方法还没有诞生,在世界各地的实验中,都存在着目前难以克服的障碍。比如胎体血液在ECMO机器中循环时,细胞反复受到剪切力的破坏,“就像一个人一直在一道门缝里挤来挤去。”容易形成血栓。要抗血栓,就要使用抗凝药物。而抗凝力度若太大,又会造成胎体出血尤其是脑出血。“就像在走钢丝一样,要寻找平衡,”赵高峰解释,“但平衡参考的数据是什么?这还在探索当中。”在已有的实验中,胎体血栓并发症的出现率高达70%,他判断,若实验时间延长,这个数字会上升到100%。

另外,胎体在人造羊水中排泄,尿与粪随之被循环置换。培育期间,如不慎有细菌混入,胎体就会受到感染,引发脓毒败血症等致命疾病。人造子宫的自清洁能力低于人类子宫,赵高峰说,但人类的子宫自洁系统尚是研究盲区,“清洁”的数据标准也没有定论,“不知道怎么是一个合适的清洁环境,也就不知道怎么去营造它。”

赵高峰坦承,与费城儿童医院的团队相比,自己团队的实验尚存改善空间,“比方说,我们的实验时间太短,还没有观察到胎羊在体内外生长速度的区别。另外,费城儿童医院用的人造羊水的成分、恒温的调控方式,还有人造子宫袋的材料,都与我们不同,更适应长时间的实验。但涉及保密,我们也只能自己探索。”

此外,人造子宫高昂的运行费用为实验及推广设置了障碍。赵高峰描述,ECMO每次开机需成本五万多元,而后,系统运行的每一天,都会有一万多元的花费。

难以逾越的高山——胎盘的研究与培育

在杨蕾的蓝图中,除胎儿手术以外,救治早产儿也是人造子宫的应用目标。

《自然》杂志介绍,早产构成全球性的健康问题,是五岁以下儿童死亡和残疾的最大原因。2020年,全球约有1340万例早产儿,2019年,全球与早产相关的并发症导致约90万人死亡。2018年,中国国家卫生健康委员会在早产儿日主题宣传活动上表示,我国每年约有110万早产儿出生,早产儿数量居世界第二。

医学上,人类胎儿月龄37周为足月,早于此前的统称为早产;而34周及以上月龄的孩子被称为近足月,小于28周月龄的则被称为极早早产。“人体的发育和盖楼一样,需要先搭架子,再完善功能。”杨蕾说,许多早产新生儿不具备完善的心肺功能,以人类现有的医疗技术,通过辅助呼吸、用药物催发肺部呼吸功能等,可救治24周以上孕龄的早产儿——但这个挽救的过程长达数月,其间,孩子仍然有呼吸衰竭、心脏骤停等风险。

即使早产儿在产后长期存活,因其在孕期缺少足够时长的母体支持,后续的并发症也如影随形。据《自然》杂志报道,瑞典曾对250万人发起一项研究,证明78%在怀孕28周前出生的人会在成年时患有哮喘、高血压和癫痫等疾病;足月分娩的这一比例为37%。在杨蕾的过往经验中,早产儿胎龄越小,并发症越多,常出现新生儿视网膜病变、坏死性小肠结肠炎、肺部感染等并发症,且还有些认知、行为方面的问题,待到孩子两岁甚至三岁后才会逐渐显现。因此,医疗团队需要对这些早产儿进行5年、10年甚至更长时间的随访观察。

赵高峰团队草拟的实验原理图。(受访者供图)

相对而言,近足月的早产儿的存活率很高、并发症率很低,真正让医生们忧心的,是小于28周月龄的极早早产儿们。郑州大学第一附属医院产科医生张振宇统计,2021年,科室接收小于37周的早产儿600余例,其中小于28周的极早早产儿30多例,“成活率低于50%。”小于24周的早产儿则没有成活案例。

为此,受访的产科大夫们一致认为,未来如人造子宫投入临床使用,模仿母体子宫对胎儿的支持与保护,将对早产儿群体的健康发育产生极大裨益。比方说,在美国费城儿童医院的纪录片中,初入人造子宫的早产羊胎的肺泡尚未发育完全,其无法自主呼吸维持生命。在人造子宫停留四周后,羊胎的肺泡发育明显。

杨蕾说,现阶段,几乎全球的人造子宫实验团队都面临着一座难以逾越的高山——胎盘的研究与培育。“在人造子宫里,ECMO提供血氧和静脉营养输液,这只算模仿了部分的母体支持。”在真实的子宫内,除了血氧供给以外,胎盘和母体还会给予胎儿激素、生长因子、营养以及维持子宫内环境稳定等支持。因此,胎儿在人造子宫里长久停留,仍有可能导致畸形发育缺陷,甚至出现致命的感染、出血等风险。

“人类胎盘的血管重建、胎盘滋养细胞的功能分化等课题,整个医学界尚处于探索阶段。”杨蕾说,“我们希望在未来,人造子宫能够无限趋近于母体的环境,而非简单给予温度、氧气和部分营养的支持。胚胎的发育,并不只靠这些。”

伦理所向何处?

在《自然》杂志9月发表的文章中,英国达勒姆法学院的学者克洛伊•罗曼尼斯表示担忧:在人造子宫中长大的胎儿,不是传统意义上的胎儿,因为他们已经不在真正的子宫里了;他们也不是新生儿,因为他们已经出生了;那么,他们该被如何称呼?费城儿童医院的研究团队则为使用人造子宫的胎儿提出一个全新的名字:胎儿新生儿。

同在上月,美国食品药品监督管理局召开会议,讨论更好地评估人造子宫技术的安全性及有效性的方法。

2002年,我国的科学时报刊载过《冷静看待“人造子宫”研究》一文,认为该技术下的生命孕育过程恐将成为商品生产,造成可怕的后果。近日的中文互联网上,关于人造子宫的讨论也层出不穷。有网友盛赞其将来会为减轻生育负担、增强胎儿健康带来的帮助,也有网友质疑,人造子宫的使用会带来“基因筛选”,甚至“感觉会滋生犯罪”;还有人提问,人造子宫是否会使女性生育价值消失,是否可以真正增加女性的竞争力?

山西大学在2022年发布的一篇论文详述了人造子宫的伦理问题,其中写道,“学界对人造子宫技术发展的预判和伦理批判往往是超现实的……将讨论的重点指向了‘完全’外生的情境,即以人类的妊娠过程可以完全发生在人造子宫之中为前提。”而事实上,如受访的医生们所言,现有的人造子宫技术仅限于“部分外生”,即胎儿在母体子宫内发育至一定月龄,再移入人造子宫。在这样的背景下,人造子宫仅用作胎儿手术或早产儿培育,远未能够代替母体子宫和女性的生育功能。

会不会有一天出现由人造子宫托起的“胎儿工厂”?赵高峰说,纯从理论出发,人类只要攻克胎盘的秘密,制出人造胎盘,那么应用人造子宫的胎儿月龄大幅下降甚至降至受精卵,都是有可能的。但是,从技术层面来说,这一天还相当遥远。

赵高峰从身边也会听到反对的声音,但他本人对人造子宫的前景持乐观和开放的态度:“每一个科研项目的诞生,都是有些人认为该做,有些人认为不该做。就像试管婴儿当初出现,也是伦理方面的一大突破,收到了特别多反对的声音。现在,这些声音变小了——总要有人去大胆突破。”他告诉记者,在国内,医学实验的伦理尺度由各个医院自己把握,而郑州大学第一附属医院一直十分支持他的实验。

实验的难题要一个一个攻克,赵高峰介绍,接下来,他与团队将寻找替代ECMO的技术,以解决其带来的高成本和并发症问题。他的设想是,仍然对实验羊做血管插管,胎羊的静脉与孕羊的静脉相连,动脉与动脉相连,将两只羊“并联起来”。如此,胎羊的血液会经由孕羊的肺部,弥散二氧化碳,输入氧气,“用孕羊做胎羊的ECMO”。他判断,在这个机制下,ECMO的血栓并发症有95%的可能性能够被避免。有关实验将在11月中旬进行。

赵高峰还提到,从理论上讲,该“并联”方案或也可用于人类:母亲的锁骨下动脉、静脉插管连接胎儿与人造子宫,由母亲充当早产儿的心肺,“可能会有些不便,就像是继续在怀孕,但至少可以挽救孩子的生命。”当然,包括已进行的胎羊实验在内,所获得的实验数据和结论未必能直接转移到人类身上。

前程漫漫。赵高峰自评,他一直是个热爱创新、拥有许多新想法的人,但人类的创新或许有极限,很难完全替代自然,“自然创造的东西是完美的。”所以,要无限接近自然——这是包括他在内的、科学家们的目标。

新京报记者 冯雨昕

编辑 胡杰 校对 陈荻雁