8月的平谷,正是大桃收获的季节。峪口镇西营村,一辆绿色“小坦克”从科技小院里驶出,姜雨林拿着遥控器远远跟在后面,像操控玩具汽车一样,没两分钟就到了紧邻的未来果园。“小坦克”是村里果农们的趣称,这实际上是一台智能果园植保机。

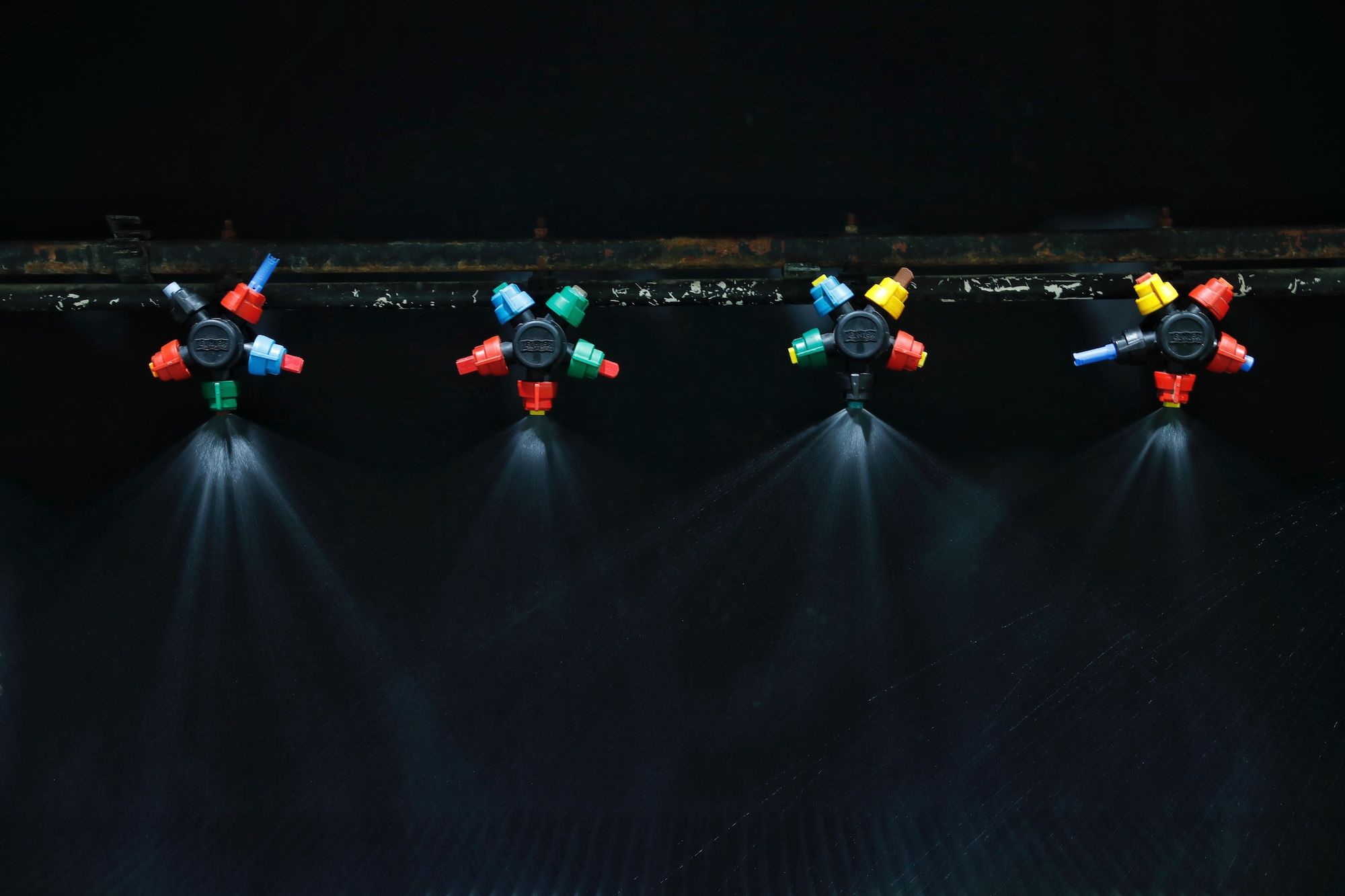

8月8日,平谷区峪口镇未来果园博士农场,“小坦克”奔跑在两排桃树中间,对果树进行施药养护。

今年29岁的姜雨林也是一位“果农”,同时还是中国农业大学的博士后。今年,他和同事们正忙着研究果园智能化管理关键技术及与农机农艺相适应的栽培模式,目标是实现大桃种植全流程机械化、数字化、智能化。

走进西营村的未来果园,绿色的“小坦克”轻巧地奔跑在两排桃树之间,车身两侧的喷头喷射出农药雾滴,均匀落在两侧桃树叶面上,这是一种生物制剂,对人体无毒无害。不到五分钟,“小坦克”就喷完了50多棵桃树。在一旁围观的村民们挺羡慕,对姜雨林打趣地说道:“你这活儿干得真轻省!”

8月8日,平谷区峪口镇未来果园博士农场,一架无人机起飞,对果树进行施药养护。

用遥控器干农活儿,确实省力气,就是有点费脑子。目前,未来果园里的30余套科技设备,其中近一半纯粹是自主研发。

2023年2月,中国农业大学利用信息技术及智能装备集成应用,在平谷精心打造了50亩标准化智慧果园“博士农场”,用于提高平谷大桃数字化管理水平,提升种植管理效率、降低种植成本。

8月8日,平谷区峪口镇未来果园博士农场,果园内安装的虫情测报灯,可以利用现代光电技术,实现自动诱虫、杀虫等功能。

果园里种出的桃子,是不折不扣的“科技大桃”。姜雨林说,农场创新性使用了4米乘以1.5米高密种植模式,通过控制个体增强群体技术途径,让大桃的亩产量几乎提升了一倍。“通俗说,我们通过对果园桃树树型的控制,使得大桃亩产能够达到5000斤,比一般的种植模式亩产增加约2000斤。更重要的是结出的大桃品相非常匀称,更能被市场接受。”

果园共种植十余个品种,分批成熟,从5月至11月的大桃市场都能保证供应。同时,未来果园里的每一棵桃树都是精细定果,株产量控制在30斤至50斤左右,园区果农们利用多功能采摘平台,实现半机械化作业,大幅提升了果品采摘效率。

成熟的果实,个顶个儿的诱人,因为对品质的追求,会分成不同的等级。由于整个果园全程有机种植,果实品质有保证,别看就50亩,但销售成绩相当喜人,园区会根据果实等级分级销往各个高端超市。

8月8日,平谷区峪口镇未来果园博士农场,果园内安装了土壤检测仪,手机扫码就可直接监测湿度、温度等信息。

从西营村往西南方向80公里,就是中国农业大学农业无人机系统研究院,这里才是未来果园的“最强大脑”,未来果园里很多科技装备正是从这里研制出来的。

在喷雾系统实验室里,一架无人机被固定在3米多高的架子上。启动开关,细密的雾滴喷向下面的“果树”。

8月10日,中国农业大学农业无人机系统研究院实验室,硕士生王灵晓正在做无人机不同风场雾滴沉积飘移特性实验。

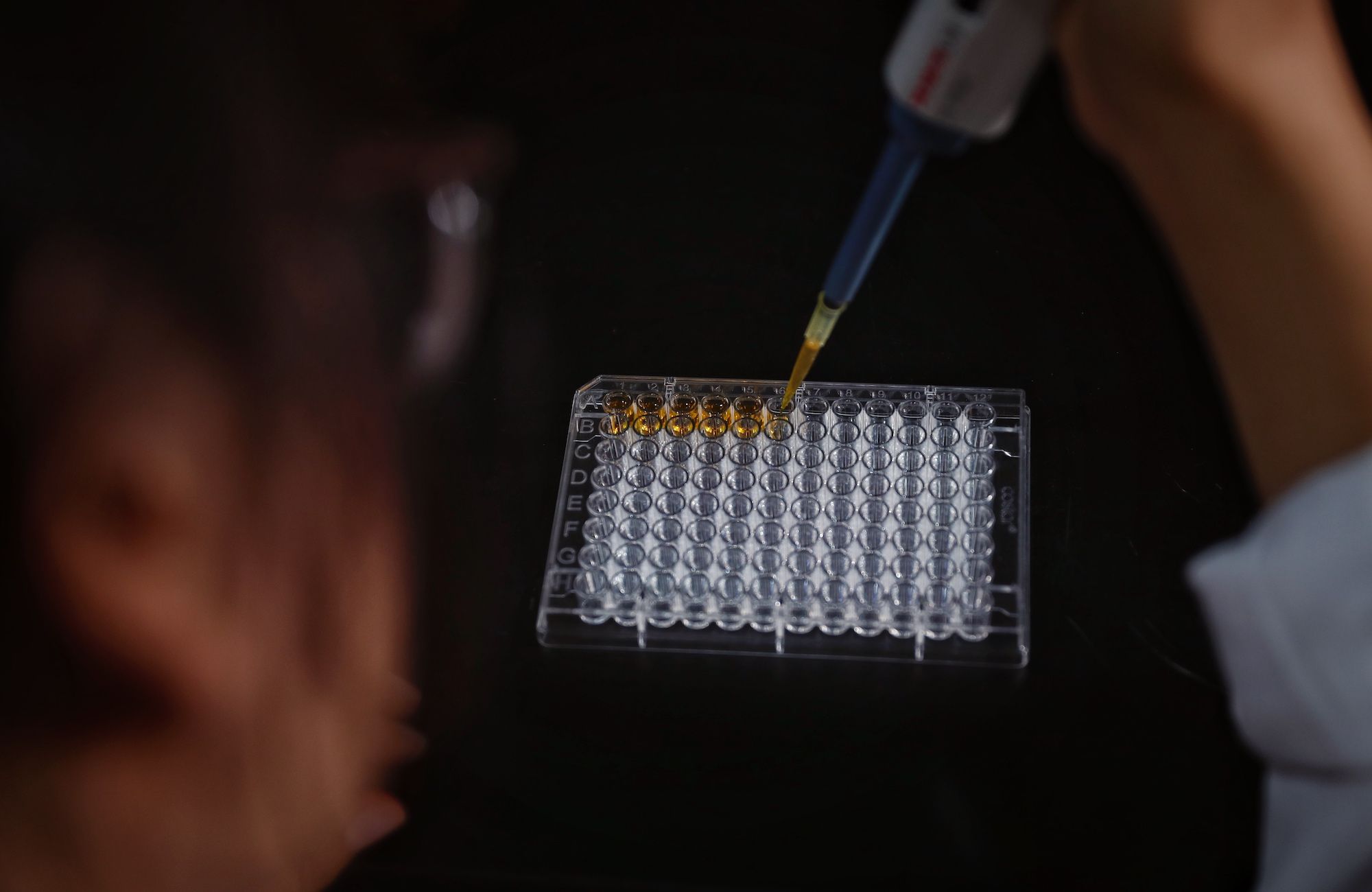

这是一株试验“果树”,叶片上夹着水敏纸,黄色的水敏纸遇水就会变成紫色,可以非常直观地看到雾滴大小和分布情况。

8月10日,中国农业大学农业无人机系统研究院实验室,水敏纸记录下喷雾后的雾滴大小和分布情况。

硕士生王灵晓正在做无人机在不同风场下的雾滴沉积飘移特性实验,积累各项科研数据,“无人机的精准施药,除了可以降低成本、减少用药量,还能大幅度提高防治效果。”

8月10日,中国农业大学农业无人机系统研究院实验室,一位研究生用不同的喷头检测雾量沉积分布情况。

8月10日,中国农业大学农业无人机系统研究院实验室,一位研究生正在检测雾滴沉积体积。

“通过数字化管理及机械化作业,根据估算,能实现人工成本减少50%以上,农药化肥利用减少30%-40%,综合效益则提升32.5%。”中国农业大学农业无人机系统研究院院长何雄奎透露。

目前,他们正在研究大桃智能采摘机器人和大桃免套袋技术,相关技术突破后,大桃种植过程中最费人力也最辛苦的套袋和采摘环节,将有望被机器人取代,或者完全无需再套袋,真正实现平谷大桃的采摘自动化、智能化。

摄影 新京报记者 薛珺

采写 新京报记者 曹晶瑞

编辑 刘晶 张树婧 张湘涓

校对 杨许丽