点击上方蓝字关注“文明工程”

撰文/杨娟娟

正如《只此青绿》舞蹈中的长裙那样,中国古代“青绿山水”里的青是指蓝色。但要说明不同的“青”并非易事。同样,在西方绘画中,各种蓝色和绿色的颜料也经历了异常坎坷的演变。如今水彩、丙烯和中国画的颜料管上印着的颜色名字,都有着一份遥远的历史。

花 青、石 青 和 石 绿

我们古文中单说的“青”,常常是指一种深蓝色,所谓“青出于蓝而胜于蓝”是说青色来自一种叫作“蓝”的植物,颜色却比它未提炼时更深。

在我国不同地区,有许多种不同科的植物都曾经担当过“蓝”的角色。用得最广泛的蓝有蓼蓝、菘蓝,甚至到当代还在应用,是民间传统工艺“扎染”俯拾即是的原材料。其中的菘蓝还能当中药,它的叶子晒干了是清热解毒的大青叶,常常作为一种催泻药,而它的根就是家喻户晓的板蓝根。

唐三彩马,现藏于波士顿美术馆。

在唐三彩中,只有最精心塑造的艺术品才舍得大量用蓝釉。

以这些植物作为原料提取出的蓝色颜料叫作花青、靛青,除了用于画画、染布,也是美人画眉用的青黛。唐朝的官服里,八品为深青色,九品为浅青色,所以白居易被贬官时穿的是青衫,说“座中泣下谁最多,江州司马青衫湿”。

不过,中国画里青绿山水的“青”,却大部分时候都不是“青出于蓝”所指的植物颜料“花青”,因“花青”溶于水,一经稀释,它就均匀沉入织物的经纬之间,不会反光,没有遮盖度,所以一般用于没骨画法、大写意,但在山水画里多用于作底色。

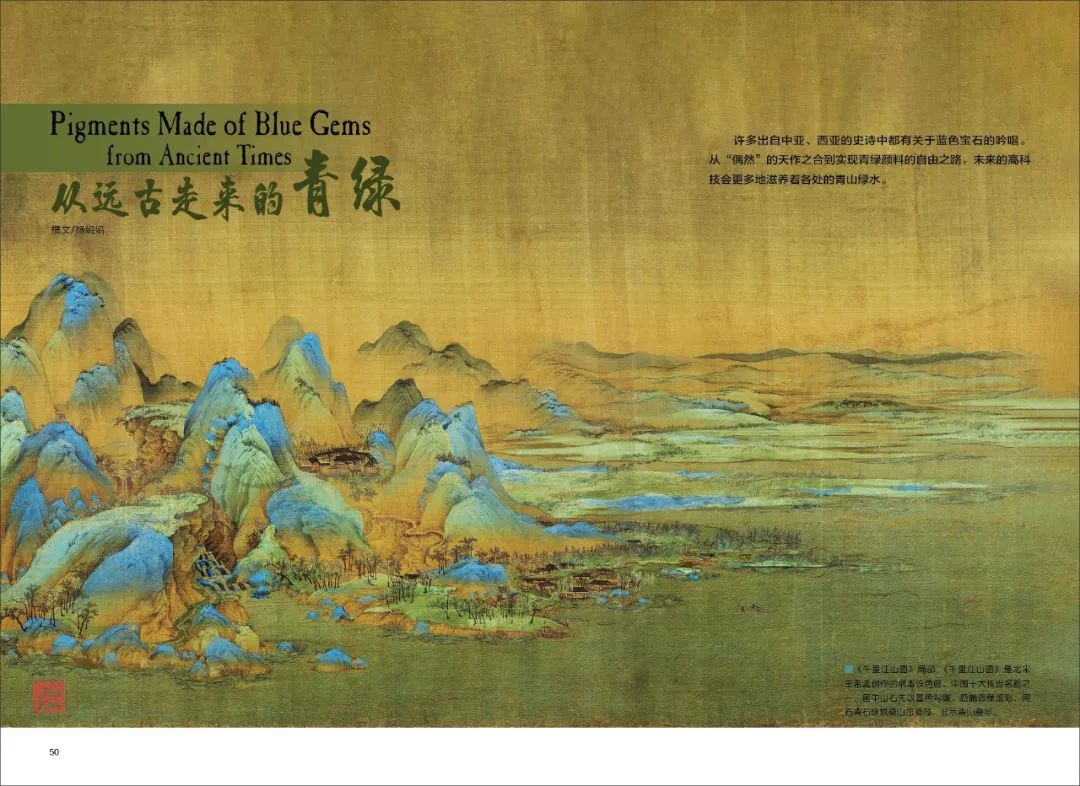

伴生的孔雀石和蓝铜矿。

至于青绿山水山巅上那抹艳丽的蓝色,一般是来自蓝铜矿研磨出来的粉末,在中国被称为“石青”,而山腰上的绿色来自在蓝铜矿中常见的伴生孔雀石,称为“石绿”。它们共生在一起时,蓝绿两种宝石交相辉映,来到画上则如遇旧邻,相得益彰,如陆游诗云“螺青点出暮山色,石绿染成春浦潮”。

明代李时珍的《本草纲目》有言:“石绿生铜坑内,乃铜之祖气也。铜得紫阳之气而绿,绿久则成石,谓之石绿。”这句话精辟概括了蓝铜矿与孔雀石的共生和转化。以现代科学的说法,蓝铜矿因风化作用,在含水量增加时,易转变为孔雀石,反之,当铜矿的氧化层处在封闭、干燥和二氧化碳充足的环境中,孔雀石也能变成蓝铜矿。二者之间就是这样一种可逆的互生关系。

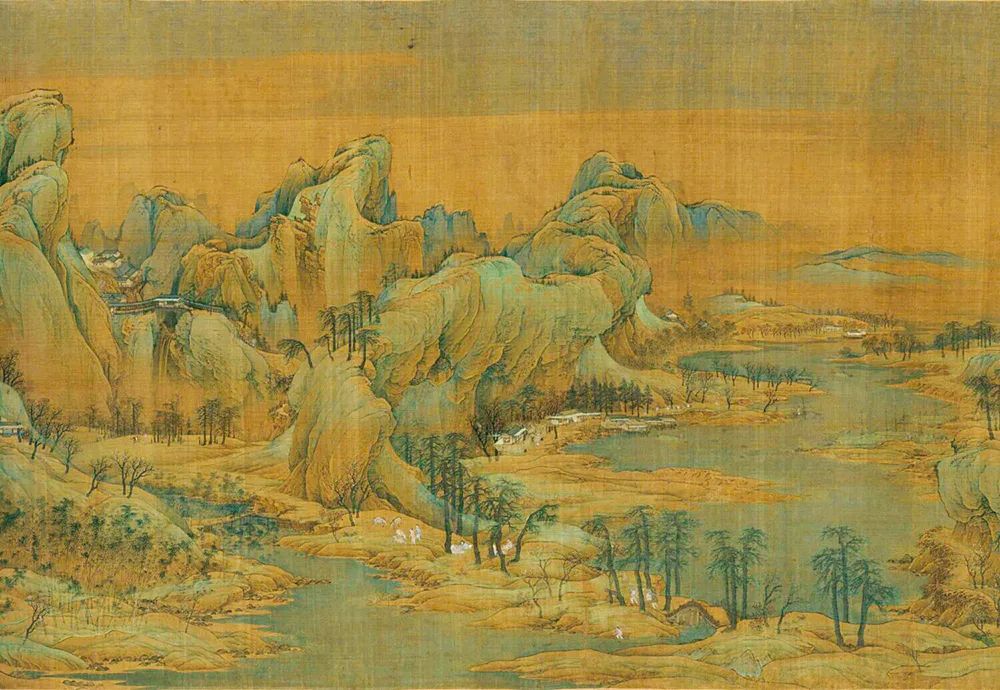

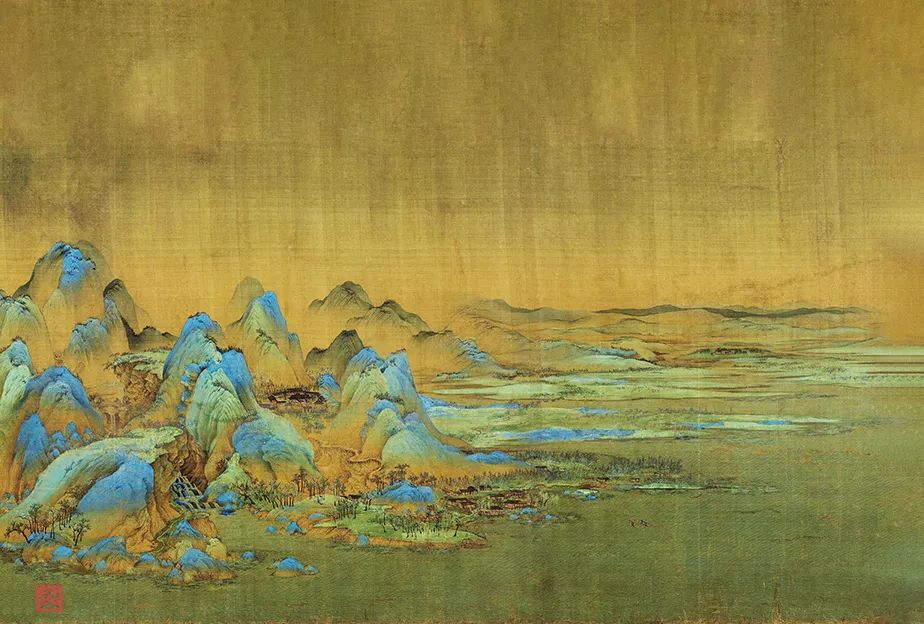

《禹王治水图卷》局部。画卷为青绿描金,其主题内容为大禹治水采用凿岭开山、决江济川,疏导方式治理水患的故事。

为何有时我们说“赤橙黄绿蓝靛紫”,有时又是“红橙黄绿青蓝紫”?这是古代的颜色名被修正到了现代更常用的颜色名。其实在彩虹光谱中,第五道,这种曾被叫做“蓝”又叫做“青”的颜色,既不是我们最熟悉的青苹果、青草那种偏黄的嫩绿,也不是我们熟悉的任何一种蓝,而是偏蓝调一点的“薄荷绿”。要说它是“青”倒也并没有错,古代颜料的“石青”之中最偏绿的一种,所谓“四青”,就接近这种颜色了。因为没有可以广泛传播的彩印技术,古代的文字和颜色都不太能一一准确对应。

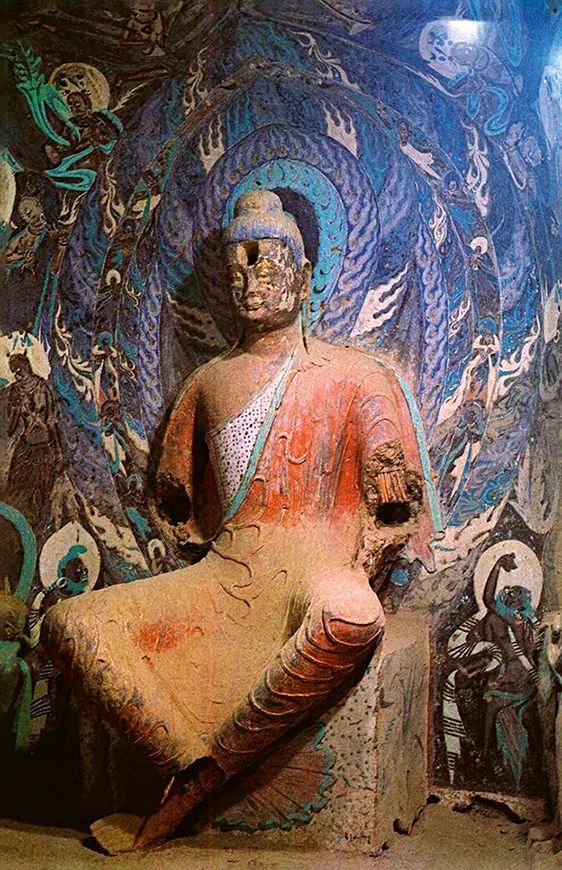

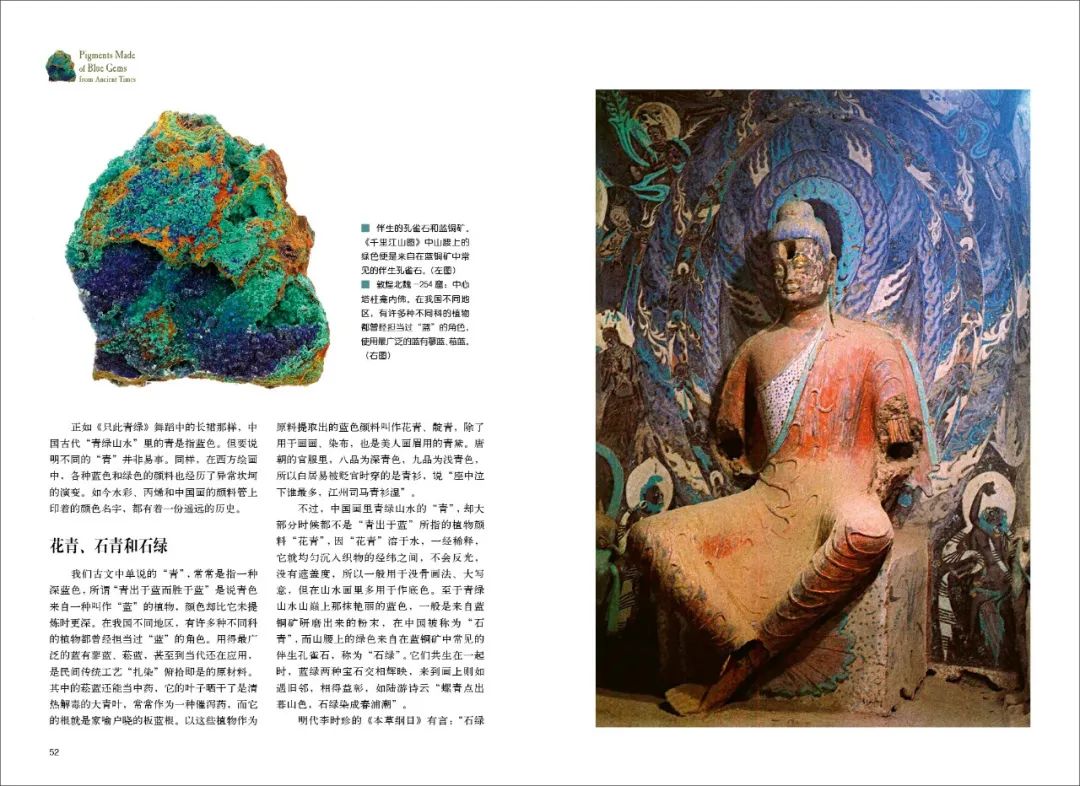

中国古人用得最广泛的矿物颜料恐怕就是石青和石绿了。矿石磨出来的粉在沉淀提取之时,以其颜色深浅划分为头青、二青、三青,石绿则是头绿、二绿、三绿,研磨到极细之后混合动物胶,使其容易粘到画面上,就成了容易使用的颜料。在亚欧大陆的许多地方都可开采到这两种矿石,因此从敦煌到罗马,各地的壁画中都常见这两种颜料。哪怕敦煌壁画上的人物脸都黑没了,蓝绿色的飘带却还清清楚楚。

敦煌北魏-254窟:中心塔柱龛内佛。在我国不同地区,有许多种不同科的植物都曾经担当过“蓝”的角色,使用最广泛的蓝有蓼蓝、菘蓝。

艳 而 不 俗 的 青 绿 山 水

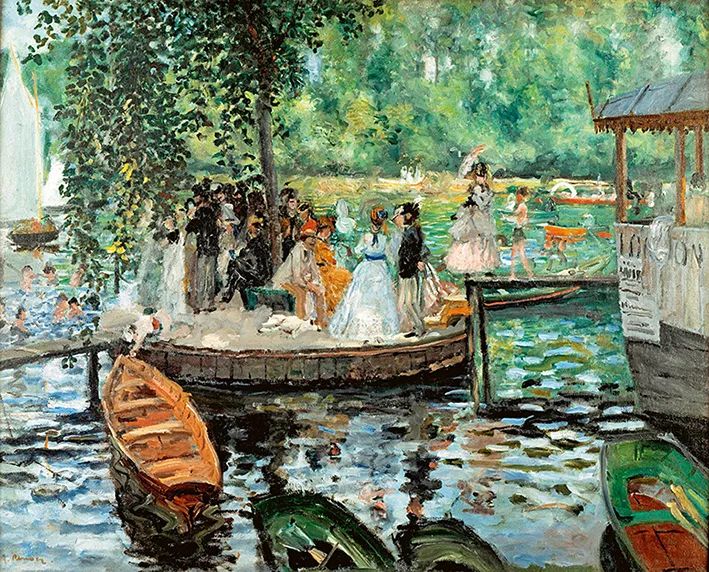

既然蓝铜矿吸收空气中的水分后容易氧化成孔雀石,也就是说,石青会从一种清冷纯粹的深蓝色,渐渐“绿化”,转为一种较温暖浅淡的湖蓝色。我们如今看到的北宋王希孟的《千里江山图》中那些蓝色,已经是经过千年转化之后的效果了,难以想象,它在刚刚绘就的时代,该是怎样的一种韵致。蓝色会更深,画布更白,从而能浮现山谷间温暖的赭石色。

《千里江山图》的设色方式之所以能成立——它看起来颜色浓重却并不俗气,正是因为石青的这种奇妙的冷感。中国古人的审美实在是灵活,在山谷凹处施加赭石这样有突出感的暖色,在凸处却施加一种有后退感的蓝色,这种技法和素描的明暗法恰恰相反。但它又的确能让画面仿佛凸出于纸上,成就一种立体感,这立体感倒更像是剪纸而非浮雕。

《千里江山图》局部。《千里江山图》是北宋王希孟创作的绢本设色画,中国十大传世名画之一。画中山石先以墨色勾皴,后施青绿重彩,用石青石绿烘染山峦顶部,显示青山叠翠。

蓝铜矿(石青)和植物靛蓝(花青),是最易于获得的蓝色颜料,因此被广泛应用在欧亚各地的古代艺术中。在敦煌,靛蓝和石青还常常是混用的,宋代的《营造法式》一书中记录,当时给壁画涂蓝色的做法是先刷一层靛蓝打底,上面再刷一层石青。这种做法显然会使得蓝色的层次更丰富耐久。

西方古代的许多壁画也可能用靛蓝代替蓝铜矿,哪一种用得最多,要取决于当时的提炼技术和售价。随着西方中世纪后期颜料技术的成熟,画家们发现蓝铜矿如果不是磨得太细,并且迅速与油或鸡蛋清调和,使其与空气隔绝,颜色就能更稳定,所以在油画时代之前的蛋彩画中至今保留着一些鲜艳的蓝色。

但湿壁画中留下的蓝铜矿却大多变了颜色,比如米开朗琪罗的西斯廷天顶画中,许多背景和衣服,如我们今天看到的孔雀绿,在最开始都是蓝色的。人们对美丽色彩的追求是没有上限的,文艺复兴时代的赞助人总是不惜重金,要为宗教壁画增添另一种更稳定更深邃纯净的蓝色。

“欧洲绘画之父”乔托在帕多瓦斯克罗维尼礼拜堂天花板上的湿壁画《最后的审判》中大面积使用的蓝色,就是来自青金石。其中下图的局部特写里,抱持着基督十字架的两个天使形象背后也大量使用了蓝色。

色 相 如 天 的 青 金 石

可能没有几种宝石的应用比得上青金石更古老了,有记载的开采使用可以上溯至七千年前,人们将青金石和黄金、玉石搭配在一起,点缀各种法器和饰品。甚至早在四千多年前希腊爱琴海的工艺品中,就出现了这种宝石。从帕米尔高原一直向西到地中海,这段漫长的贸易线路曾被人们叫作“青金石之路”,便是日后“丝绸之路”的西段。

唐玄奘的《大唐西域记·屈浪拏国》曾记:“有山岩中多出金精,琢析其石,然后得之。”后人考据得出,玄奘所说的“金精”就是他所经过的今阿富汗北部山中出产的青金石。这种宝石其实是好几种不同矿石(分别是深蓝色、浅蓝色、白色和黑色)再夹杂了黄铁矿的复合体,以深蓝色的天蓝石为主角,含量越高就越是纯净,其“金”则来源于黄铁矿,在宝石中呈现出闪烁的点点金色,使得研磨出的深蓝色颜料中也仿佛含有金粉。

夹杂着闪烁“愚人金”的青金石。

正因为一度被以为是金子,黄铁矿也被叫做“愚人金”,但在深蓝色宝石中的金色斑点和条纹却恰恰增加了这种宝石的魅力。地质学家章鸿钊先生在《石雅》中写道:“青金石色相如天,或复金屑散乱,光辉灿烂,若众星丽于天也。”

许多出自中亚、西亚的史诗中都有关于蓝色宝石的吟唱,有时也被中译者直接翻译为天青石。将这种神奇的深蓝和宗教感情结合起来,似乎是古时候各个民族都有的倾向。除了天空和少量蓝色的花朵,自然界中很少有其他蓝色的东西了,而深蓝色又是如此冷静、有超越性,宝石清冷坚实,流光溢彩,似乎自然带有某种神圣的属性,仿佛直接对应着天国。

提香的《巴库斯与阿里阿德涅》,女主角阿里阿德涅身披群青袍子。

将这种珍贵的宝石研磨后再经多种极其复杂的程序,最终变成的蓝色颜料,似乎要直到12世纪才传向欧洲,之前它曾存在于从西亚到中亚、中国和印度的壁画,甚至拜占庭的手稿中。历经十来个朝代的敦煌壁画,几乎每一个朝代都使用了一些来自青金石的颜料——只是和蓝铜矿的应用比起来稀少得多,或者为节省起见,混合着用,就好像拉斐尔也常常先刷一层蓝铜矿,再刷一层青金石。

这鲜明的深蓝色在欧洲叫作“ultramarine”(中文译作“群青”),原文来自拉丁文的“海那一边”,魅力所向无敌,即便它按克计价,比黄金还要贵重(或者,正因为它比黄金还要贵重),画家和赞助人都欲罢不能地要为壁画上的圣母披上一件深蓝色的袍子(显然那时的布料不可能染得出这种蓝色)。它也的确物有所值,至今仍然保持着那份蓝得发紫的纯净。

关于群青的昂贵,最为人津津乐道的轶事就是维米尔为了买群青竟然倾家荡产。维米尔一生作品不多,销量也小,却使劲儿地在所有的画作里挥霍群青:女仆的围裙、抹布、窗帘和壁纸,当然还有著名的“戴珍珠耳环的少女”的头巾。对于他的家人来说,他的蓝色情结是个灾难,但维米尔给女仆穿上了“圣母蓝”,的确标志了在黄金时代的荷兰平民文化的兴盛。

《倒牛奶的女工》,维米尔。女仆的围裙、抹布、窗帘和壁纸,使用的都是群青颜料。

中国古人非常喜欢青金石,自夏代开始,许多朝代都记载了来自西域进贡的这种美玉,其名称有璆琳、金精、瑾瑜,兰赤、金螭、青黛等等。《红楼梦》中宝玉初见黛玉时,立刻想到的“西方有石名黛,可代画眉之墨”,很可能就是这种石头——“点黛”,它也是青金石的诸多名称之一(青金石如果不经复杂的提纯程序,只是磨成粉,就不再有蓝宝石似的色泽,反倒适合画眉了)。

但从全世界范围来看,结晶石矿的地质形成条件远比一般金属矿苛刻,就如天然钻石矿一样,地理分布是严重不均衡的,我国就至今未曾发现青金石的矿床。即便在中国十几个朝代的壁画中都含有青金石的成分,尤其是历史最久远的那些,经实验室鉴定发现,原本被以为是石青的许多地方竟然是青金石。

浴 火 重 生 的 颜 色

在最早的制陶工艺中,古人就发现了,某些矿物经过火烧会变出奇妙的颜色,这种经过烧制的釉砂再磨成细粉,就能当作可供装饰壁画、陶器等等工艺品的颜料。这便是最早的“人工合成颜料”了。

最早的人工蓝色当属失传千年的埃及蓝——硅酸钙铜,它的应用最早可以上溯到5000年前的壁画。后人经过化学分析推断,这种颜料最可能的制法是由磨碎的铜矿石(和蓝铜矿成分不同,没有天然的蓝色)加上石灰岩,经过高温烧制成近乎玻璃晶体结构的釉色,烧出色彩的釉砂被再度磨成粉末,就是古埃及人在许多陶瓷、石器、木器和画布上尽情挥霍的埃及蓝。在埃及法老图坦卡蒙的黄金面罩上,深蓝色的眉毛是青金石,而假发的蓝色条纹就是埃及蓝。

埃及彩陶河马,约公元前1961年-前1878年,现藏于纽约大都会艺术博物馆。河马身上的埃及蓝便是最早的人工蓝色。

在我国春秋战国时期,也开始将铜矿石和别的矿物以不同配方掺合起来,烧制釉色然后再磨成粉末,用于壁画和彩塑。后人猜测,这是道士们制作玻璃假玉时得到的一种“副产品”,这种釉色的主要成分是硅酸铜钡,也就是秦代兵马俑上的“中国紫”。

“埃及蓝”和“中国紫”,堪称工业社会以前两种最成功的人造颜色。可惜埃及蓝的应用在罗马帝国崩溃之后几乎失传,直到近年,有学者通过刮取少许绘画颜料送去实验室,才发现拉斐尔居然曾在部分作品中使用了这种颜料,至于拉斐尔出于对古代大师的钦慕,研制并烧制了多少,这只能等待未来更丰富的化验结果了。

波斯萨珊王朝的玻璃瓶,约公元3-5世纪。

古波斯人给陶泥添加一种特定的矿粉钴矿,以烧出蓝色的玻璃。

古波斯人的上等青金石被用以出口创汇,自己也舍不得大量使用,但为了满足对蓝色的热爱,他们学会了给陶泥添加一种特定的矿粉,以烧出美丽的蓝色玻璃和瓷片,这当然和古代“埃及蓝”的做法大有不同,用的是当地多产的钴矿而不是铜矿,烧制的温度也要高得多。

西亚不但有最多、最优质的青金石矿床(直至今日还在不断出产),也盛产这种能烧出纯净蓝色的优质钴矿。正如2018年香港的一场大展“蓝色之路:来自波斯的瑰丽艺术”所展示的,蓝色几乎成了中西亚文明中标志性的颜色。最早从西域传入我国的孔雀蓝釉陶器,可以上溯到五代十国时期,而这种烧制技术和矿物原料——钴料,则是在唐代随着丝路的畅通繁荣才传入我国的。人们多以为青花瓷是典型的中国货,但其核心的蓝釉材料中最上等的“苏麻离青”,却正是从西域进口来的,其中一处知名的钴矿,离如今的德黑兰只有400公里。

元青花,腹区为战国“鬼谷子下山”故事图。

这只鬼谷子大罐呈色幽蓝泛紫,艳丽夺目,只在笔划加深处可见到少量的镍斑和铜斑,说明钴料比较纯净。

化 学 合 成 的 “青 绿 自 由”

到了18世纪,随着化学工艺的成熟,法国人又打起了合成颜料的主意,既然钴矿经由高温反应之后能变出蓝色来,那么有没有其他的法子让钴矿直接变蓝呢?在高价悬赏之下,最终有人经多次尝试,合成了一种稳定的、可以较低成本批量制造的深蓝色。这种深蓝色正是在瓷器蓝釉的启发之下,利用钴盐和氧化铝混合物一起合成的,效果惊艳,成为后来广为使用的“钴蓝”。

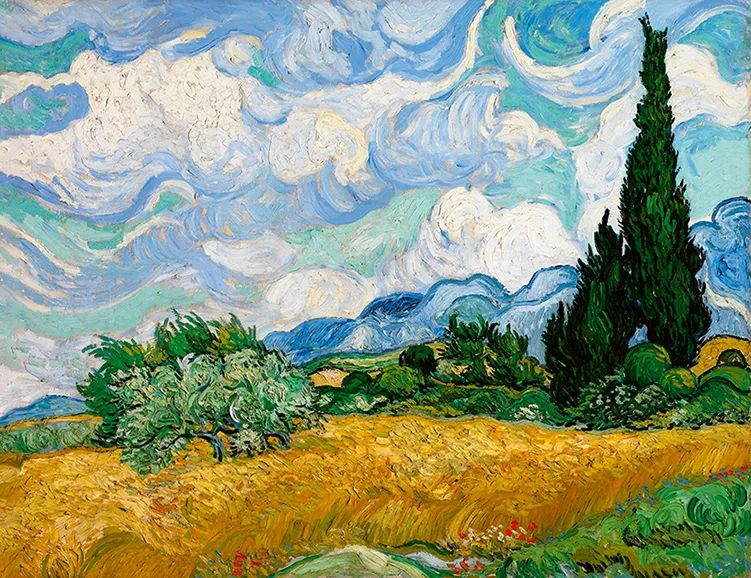

它和蓝铜矿、青金石的化学成分毫无关系,却有着相似的色相,画家们终于实现了“蓝色自由”。到了19世纪,合成蓝色技术更多了,除了钴蓝,合成的“普鲁士蓝”和“人工群青”的管状颜料都得以量产,连最穷的画家都可以痛痛快快地为身边的平民姑娘安排“圣母蓝”了。

《麦田里的柏树》,梵高。蓝色来自人造群青。

但合成绿色颜料的应用历史就坎坷多了。在中世纪之前,用于背景的灰绿色,常常是一种被叫做“绿土”的灰绿色,又名“绿砂”和“海绿石”。它的主要成分是一种具有云母结构的硅酸铁矿物,形成于有丰富的底栖生物沉积物的海底,因此在地中海沿岸不难开采这种因地形上升而露出水面的绿砂。但这种绿砂偏于暗淡,更浓艳的绿色只可能来自孔雀石或绿松石之类的宝石,直接磨成细粉,与基底油混合使用,颜色越纯净也就越昂贵,只有富可敌国的贵族才可能提供大面积的鲜绿色。

所以在很长一段时期内,西方画家对鲜艳绿色的渴求与对深蓝的渴求不相上下,毕竟在一张风景画里,绿色才是真正的“刚需”,蓝色只需用一点点调开就足以铺满天空了。在文艺复兴时期,除了以这些宝石磨成的绿色,画家们也用过各种别的类型的“铜绿”,但其中一些并不稳定。最终,有的画家甚至不得不将昂贵的群青与黄色混合起来,以获得满意又稳定的多层次的绿色。

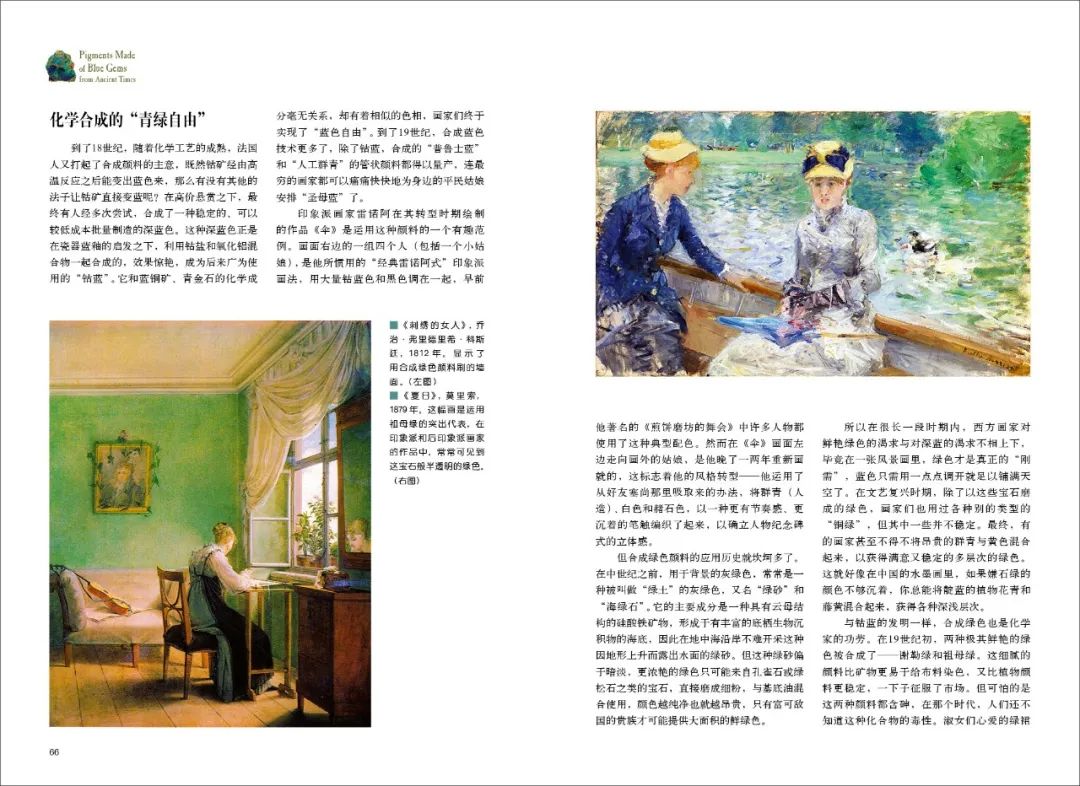

《伞》,雷诺阿。画面右边的一组四个人(包括一个小姑娘),是他所惯用的“经典雷诺阿式”印象派画法,用大量钴蓝色和黑色调在一起。

与钴蓝的发明一样,合成绿色也是化学家的功劳。在19世纪初,两种极其鲜艳的绿色被合成了——谢勒绿和祖母绿。

这细腻的颜料比矿物更易于给布料染色,又比植物颜料更稳定,一下子征服了市场。但可怕的是这两种颜料都含砷,在那个时代,人们还不知道这种化合物的毒性。淑女们心爱的绿裙子上这种绿色涂料也并不牢固,一边走动还能一边掉下粉末,释放出如砒霜一般有毒的气体来。这样过了几十年,医生们逐渐发现了问题,许多不明原因的、奇怪的慢性病和死亡,渐渐地和染色女工们所患的砷中毒联系了起来,但当人们真正采取行动的时候,已经有过多的产品流入了市场,它在油画颜料中也早已广泛应用,成了印象派画家们的宠儿。

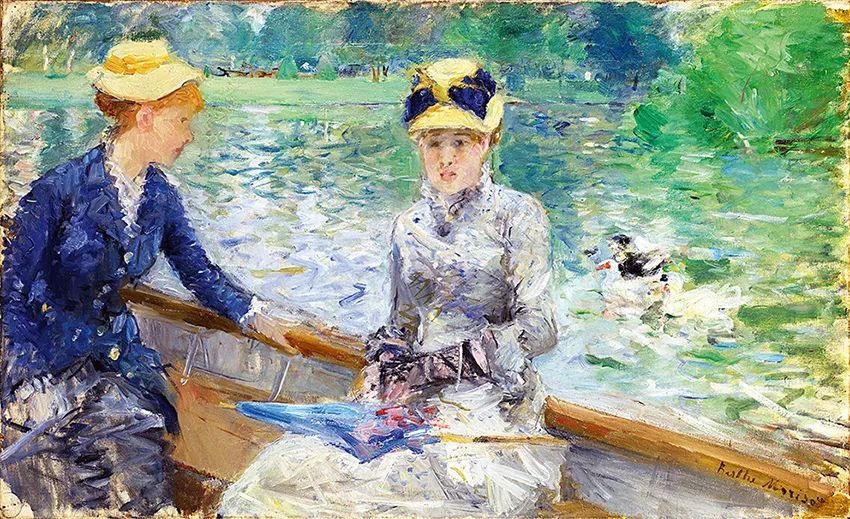

《夏日》,莫里索。这幅画是运用祖母绿的突出代表。

莫里索的《夏日》是运用祖母绿的突出代表,在印象派和后印象派画家的作品中,常常可见到这宝石般半透明的绿色。它证明了我们根本不需要用和绿叶一样的颜色去画绿叶,颜色给人的感觉不单在于它本身,更在于它是如何被表达出来的,以及与何种颜色的背景互相映照。

可以说,没有机械化大生产的原料,就没有印象派的大放异彩。单靠两三位家世显赫的印象派画家——如马奈、德加和莫里索——当然撑不起整个的艺术革命。如果没有便宜的管状颜料,还如维米尔那样需要自己手动研磨贵如黄金的颜料,也就不可能每天提着小画箱说走就走,实现到处写生的自由,一张接一张粗笔挥霍颜料的自由,更不可能最终锤炼出印象派的洒脱笔触。

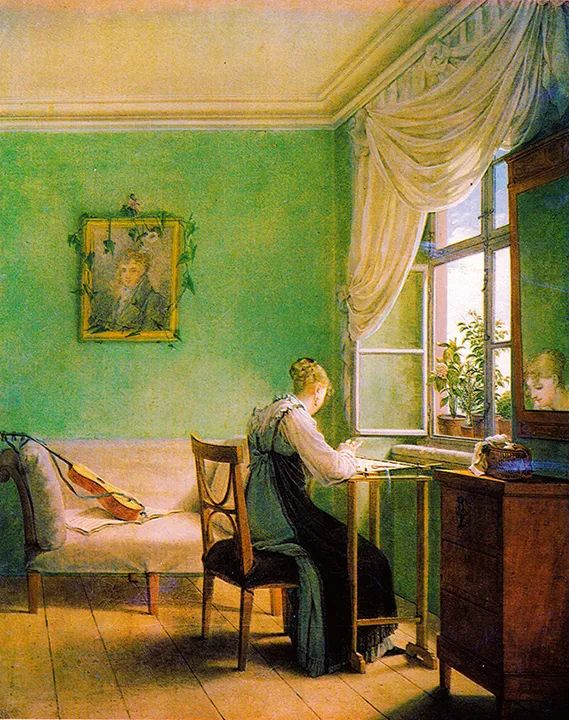

《刺绣的女人》,乔治·弗里德里希·科斯廷。显示了用合成绿色颜料刷的墙面。

东西方不同地区的艺术看似迥异,但从小小颜料的演变史上就可以看出,不但人们的审美情怀是相通的,各地也都享受到了充分交流和商贸往来的益处,使得各自的文化土壤更为丰饶。

从几乎只有一个地方盛产的珍贵宝石,到价廉物美的合成工业品,颜料的演变诉说着时代的进步。阿富汗的青金石曾经为欧亚大陆的各种艺术“粉身碎骨”地作贡献,反过来,当代的发达经济体,也将带着最新的科技,去滋养这里和其他地方的青山绿水。

《青蛙塘》,雷诺阿。这幅画是雷诺阿在莫奈的指导下完成的印象派油画,整个画面以大片大片的绿色填充。 本文节选自《文明》2022.09月刊 版权声明 文明工程微信公众号所使用的文章和图片属于相关权利人所有,因客观原因,如存在不当使用的情况,敬请相关权利人随时与我们联系及时处理。欢迎转发朋友圈,如需转载,请标明“转载自文明工程”。 微信客服邮箱:ccdf1993@sina.com 电话:010-67135553/67112221。

首都文明工程基金会

电话/Hotline

(010)67176498

地址/Add

北京市东城区广渠门内大街90号新裕商务大厦401-402室

邮编 100062

特别声明:本文为新京报客户端新媒体平台"新京号"作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表新京报的立场及观点。新京报仅提供信息发布平台。